京津冀区域国土空间生态修复关键区域识别研究

2024-12-31周智黄英安帅璠

基金项目:2021年度河北省社会科学发展研究课题(20210201298)

第一作者简介:周智(1979-),男,硕士,副教授。研究方向为土地整治与国土空间生态修复。

DOI:10.20028/j.zhnydk.2024.07.015

摘" 要:为构建京津冀生态安全格局,该文首先确定生态源地的选取,利用生态源地构建生态源点,之后通过MCR模型构建生态阻力面,利用ArcGIS中成本距离与成本路径的分析,以MCR最小累计阻力值为基础实现对生态廊道的提取,并识别出京津冀地区高生境质量的空间结构要素,在此基础上提出生态修复建议,以期促进研究区生态保护工程的科学、高效实施和整体生态环境质量提升,为研究区生态保护修复工程的科学高效实施提供借鉴和参考。

关键词:生态修复;京津冀地区;国土空间;生态廊道;生态源地

中图分类号:X171.1" " " 文献标志码:A" " " " " 文章编号:2096-9902(2024)07-0059-05

Abstract: In order to construct the ecological security pattern of Beijing-Tianjin-Hebei region, this paper first determines the selection of ecological source and uses ecological source to construct ecological source; then, this paper simulates ecological resistance surface by MCR model, uses the analysis of cost distance and cost path in ArcGIS, extracts ecological corridor based on the minimum cumulative resistance value of MCR, and identifies the spatial structure elements of high habitat quality in Beijing-Tianjin-Hebei region. On this basis, some suggestions on ecological restoration are put forward, in order to promote the scientific and efficient implementation of the ecological protection project in the study area and improve the overall ecological environment quality, and provide a reference for the scientific and efficient implementation of the ecological protection and restoration project in the research area.

Keywords: ecological restoration; Beijing-Tianjin-Hebei region; territorial space; ecological corridor; ecological source

国土空间作为人类生存和发展的重要载体,其生态服务功能在人类各项活动的影响下衰退趋势明显,因此国土空间生态修复已成为当前提升国土空间生态服务功能的关键途径。关于生态修复的研究和实践,国外始于19世纪30年代,美国是最早意识到要进行生态恢复研究并且付诸行动的国家之一。生态安全格局的理念在城市和生态规划中都早有体现,如19世纪末,风景园林专家奥姆斯特德提出了“公园系统”理念,与此同时规划师霍华德提出了“花园城市”的理念,并对其进行了相关实践。20世纪90年代,Forman提出了“斑块-廊道-基底”模式,这一模式侧重于生态过程的水平联系。Herrmann等则运用系统工程理念构建了生态约束指标体系,通过指标体系构建的生态安全格局实现了乡土空间结构的优化;除系统工程方法外,SeppeltR等实现了GIS在国土生态安全格局优化设计上的运用,而MakowskiD等在深入探讨欧洲国土利用方式的同时运用线性规划模型对国土空间格局进行了优化[1-2]。我国生态修复工作最早始于20世纪50年代少数沿海地区人民进行红树林的人工植树造林活动。20世纪90年代后,生态修复的相关理论、修复技术和方法模式逐渐引起了国内学者的重视,从而衍生出了丰富的理论和实践研究成果,在最新的研究成果中,“源地确定—阻力面建立—判别安全格局”3个步骤已成为构建生态安全格局的基本模式[3-4]。在目前所有的构建方法中,较成熟的构建范式则是“源地-廊道”研究框架,文章正是采用这一框架,在利用InVEST模型的Habitat Quality模块计算生境质量指数的基础上进行了生态源地的选取和生态源点的构建,然后通过MCR模型构建生态最小阻力面,并基于生态源地和生态阻力面进行生态廊道的识别,最终构建了京津冀地区的安全生态格局,得到了生态修复的关键区域和主要影响因素,从而为该研究区域生态修复工程实施方案的制定提供有效参考。

1" 数据来源

1.1" 研究区概况

京津冀区域位于环渤海经济圈的中心位置,是我国连接西北、东北和华北的重要节点地带,是我国北方连接“海洋经济”和“大陆经济”的枢纽地区,其北部更是华北平原的重要生态屏障,其生态安全与华北平原生态系统息息相关。作为我国的政治、经济、文化和科技中心,该区生态系统退化严重,土地资源不合理开发利用现象严重,乃至成为首都北京及华北地区的沙尘暴源头区域;再加之水资源短缺,导致该区域河流存在严重的断流现象,同时随着雄安新区建设力度的加大,该区域人口数量增加速度加快,区域环境污染形势更加严峻,生态修复举措迫在眉睫。但如何具体实施生态修复工程以及如何针对研究区域中不同地块的实际情况去针对性地采取生态修复举措仍有待商榷,因京津冀区域面积辽阔,且生态严峻形势轻重不一,因此,厘清不同地区生态修复面临的形势差异至关重要。为此研究采用生态源地作为出发点,然后提取各生态源地的几何中心作为生态源点,再借由最小生态阻力面与最低成本路径提取生态廊道,从而识别出迫切需要生态修复的关键区域。

1.2" 研究数据

本次研究的数据有降水数据、土壤数据、土地利用现状数据、DEM(Digital Elevation Model)数据和NDVI(Normalized Difference Vegetation Index)数据等,其中2020年土地利用现状解译图像来源于中国科学院发布,DEM 30 m分辨率栅格数据来源于地理空间数据云平台,植被覆盖度500 m分辨率栅格数据来源于中国科学院地理所发布。

2" 研究思路与方法

2.1" 生态源地的识别

生态源地识别是京津冀生态安全格局构建的基础,当前大部分学者是根据生态源地应具有较高的生境质量原则,采用生境质量指数模型对其识别。本研究生境质量指数模型采用InVEST模型的Habitat Quality模块,该模块综合考虑了威胁源对生境质量的相对影响、生境质量对威胁源的敏感性、生境栅格与威胁源之间的距离等因素[5-6]。京津冀地区生境质量指数具体计算公式为

式中:Qxj为第j种生境类型中栅格x的生境质量指数;Hj为第j种生境类型的生境适宜性分值;Dxj为第j种生境类型中栅格x的生境退化度;z为尺度常数,默认取2.5;k为半饱和常数,是最高生境退化栅格值的一半。

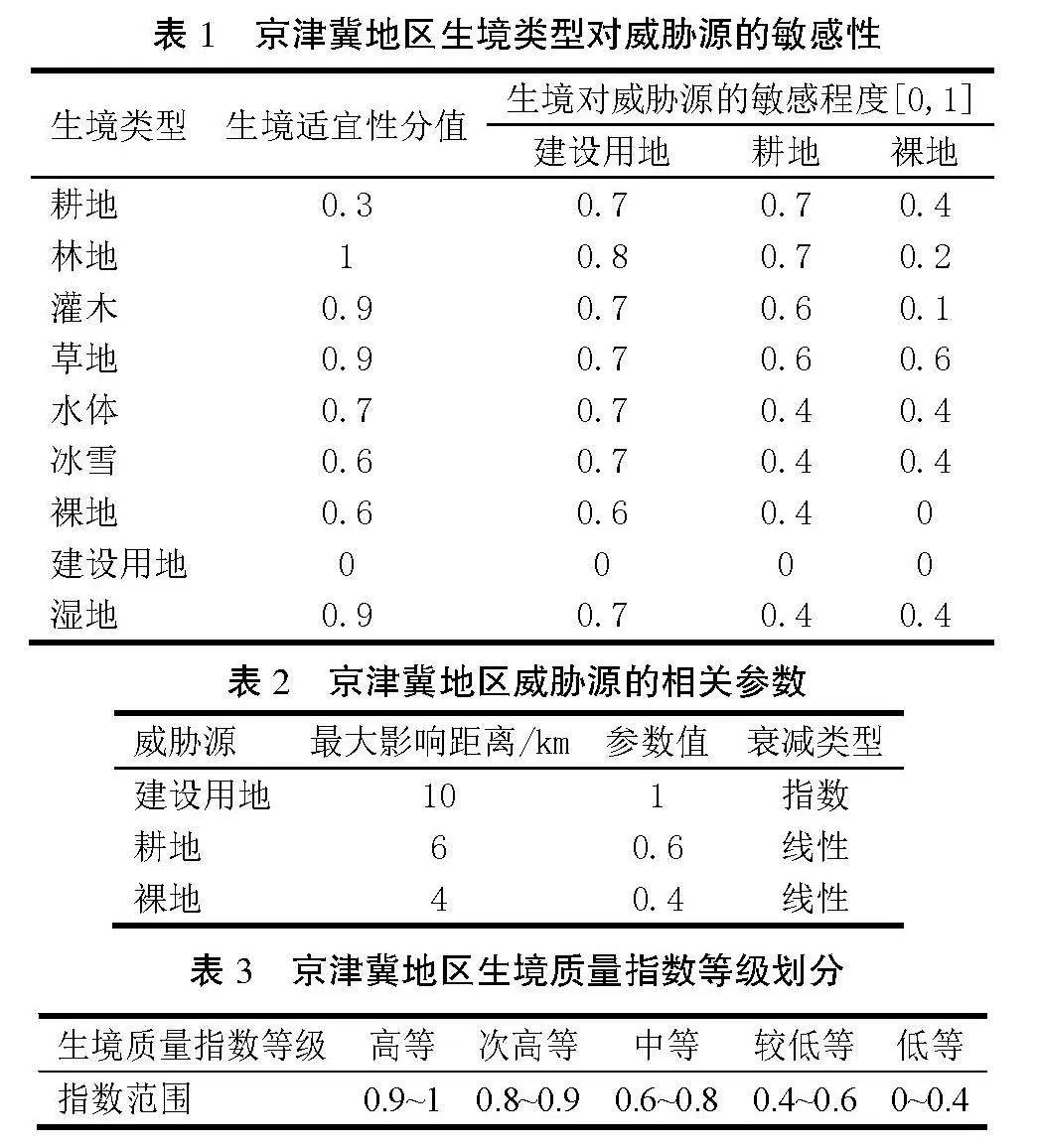

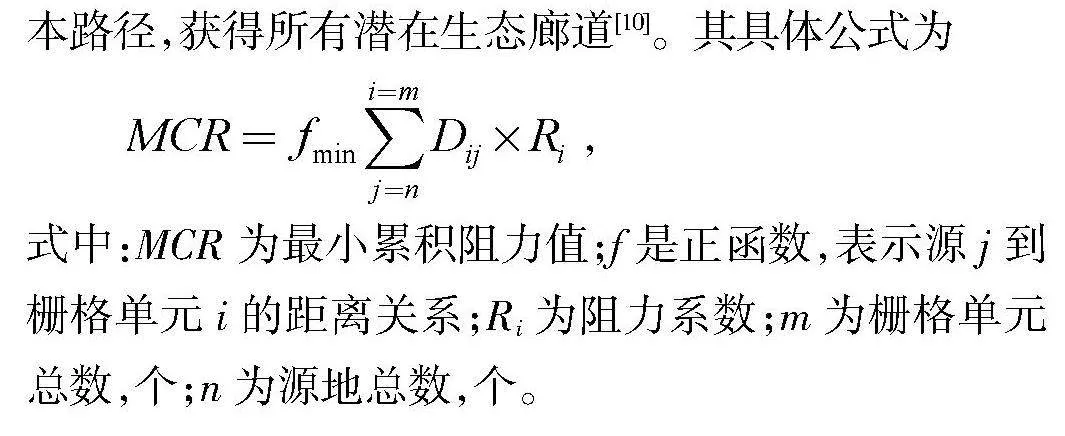

本研究选取9种生境类型分别为林地、耕地、灌木、草地、水体、冰雪、裸地、建设用地、湿地,其对应的生境适宜性分值主要根据生境类型在京津冀地区的实际表现进行设定,其中林地得分值设为1,湿地、灌木、草地设为0.9,其他各生境类型的生境适宜性分值(Hj)设定值见表1。生境退化度(Dxj)的计算则需要通过将生境栅格与威胁源建立联系,根据生境类型对威胁源的敏感程度来评价生境分布情况及退化程度,从而反映生境质量的高低。本文确定建设用地、耕地、裸地为威胁源,3种威胁源的最大影响距离和衰减类型详见表2,得出的生境质量指数变化范围在0到1之间,根据自然断点法将其划分为5个等级,各等级对应的分值范围见表3。

将生境质量指数栅格图转变为生境质量指数矢量图并识别出生态源地及缓冲区的备选区的相应斑块。因矢量斑块大小形状不一,针对细碎斑块的识别和保留要结合关键物种的分布和不降低源地生态服务功能为原则。结合研究区域的实际情况,参考相关学者的研究成果[7],其中生态源地备选区选取高等生境质量区域中面积为4 km2以上的斑块,而生态源地缓冲区的备选区斑块面积则以高等与次高等生境质量区域中1 km2为主。

表1" 京津冀地区生境类型对威胁源的敏感性

表2" 京津冀地区威胁源的相关参数

表3" 京津冀地区生境质量指数等级划分

2.2" 生态阻力面构建

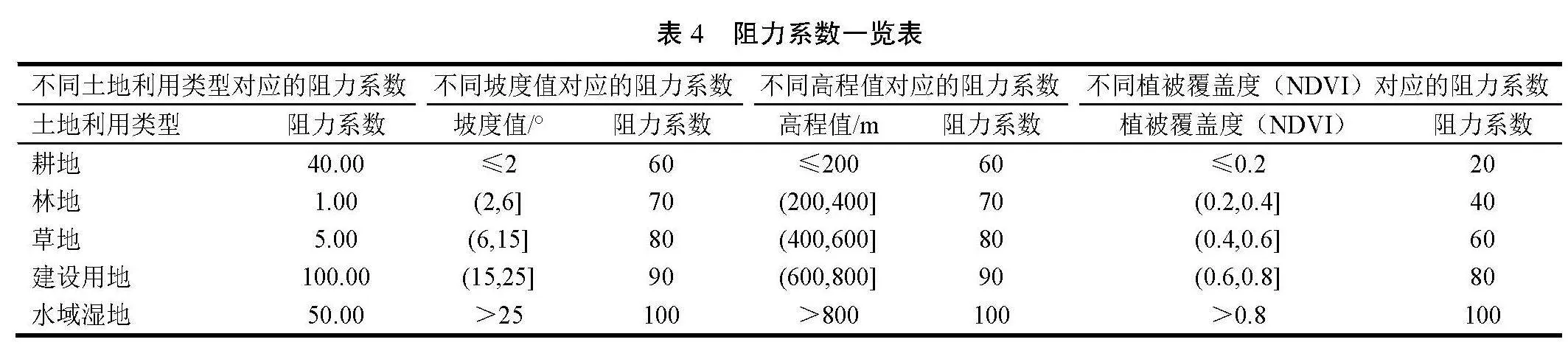

本研究采用MCR模型构建生态最小阻力面, MCR模型可计算出生态源地实现生物要素流动到其目的地所需要克服的阻力大小,进而选择最低阻力面路径作为生态廊道。MCR模型的基本思路:①选取指标;②确定指标权重;③确定阻力系数;④构建生态阻力面。通常情况下,生态源地向外扩散的过程主要受土地利用类型和地形阻碍的影响[8],研究选取了土地利用类型、植被覆盖度、高程、坡度4个因素构建生态阻力面,采用层次分析法4个因素赋予权重值,其权重值依次为0.38、0.27、0.15、0.20。研究将4个栅格数据通过重分类的方式,每个都分为5类,并参考相关学者[9]对京津冀地区的研究文献,以及研究区域实际情况对阻力系数进行赋值。其具体阻力系数见表4。

根据表4中的阻力系数值对各因素进行栅格数据重分类,经过重分类之后的栅格数据直接利用ArcGIS工具栏中的栅格计算器进行加权求和计算得到MCR生态阻力面。

2.3 生态廊道识别

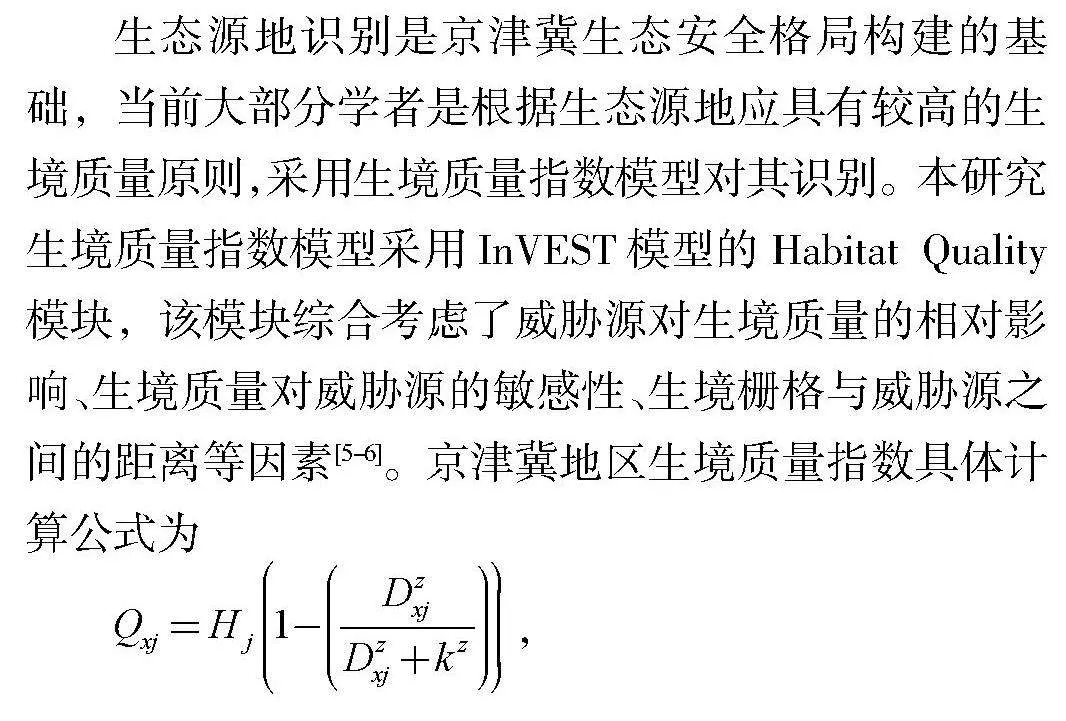

通过MCR模型构建的生态阻力面,还需要尽可能排除人类活动对生态斑块的影响才能真正获取生态廊道,因此必须提取各生态源地的几何中心。生态源点即为位于生态斑块内部的几何中心,因其受人类活动的影响较小,所以其能更好地保证生态服务功能的完整性,从而较好实现生态源地的完整连通功能。为实现这一目标,需要根据生态源地矢量数据提取各生态源地的几何中心形成生态源点。基于MCR生态阻力面及生态源点数据,采用ArcGIS软件中空间分析中的成本距离与成本路径进行分析,识别生态源点之间的最小成本路径,获得所有潜在生态廊道[10]。其具体公式为

式中:MCR为最小累积阻力值;f是正函数,表示源j到栅格单元i的距离关系;Ri为阻力系数;m为栅格单元总数,个;n为源地总数,个。

3 结果分析

3.1 京津冀地区生境质量及生态源地分析

根据生境质量指数的计算结果,得到基于InVEST模型的京津冀地区生境质量评价结果。首先,总体而言,京津冀地区生态环境质量形势并不乐观,生境质量较优的区域覆盖面并不大,且部分较优生境质量区域中间还存在突变的现象,这说明伴随社会经济发展和人类高频活动的加速,生态环境形势日趋严峻。其次,从地区分布差异来看,京津冀生境质量较优的地区主要集中在其北部及西部,北部表现优于西部,且北部地区生境质量裂变形势不明显,这些地区相对于其他地区森林覆盖率较高,生态环境也较优,因此基于其资源优势在生境质量上表现较优,生态源地的分布与生境质量评价结果基本对应,主要分布在西北部、北部及西南侧,其中张家口市的生态源地分布受人类活动影响的干扰呈现出明显的分散趋势,这些地域需要强化对生态资源与环境的保护,北京市的西北部与东北部同样有分散的生态源地分布,这主要得益于这些地域良好的生态资源分布优势,因此,这些地域应作为该区的生态保护核心区域实施较为严格的管控措施。结合这些地区的经济发展形势来看,影响地区生境质量的关键因素还是经济发展和人类活动的冲击,尤其是张家口市生境质量裂变形势比较显著,随着京津冀协同发展进程的不断推进,张家口市着力发展的能源、制造等重点产业项目也在不断增多,这势必会对地区生态环境质量带来冲击和影响,且现在提倡的低碳发展执行力度有待加强,其与经济发展的矛盾博弈还不能很好缓解,后期要切实贯彻低碳经济发展的路线,以免其裂变形势继续加剧。

3.2 京津冀地区生态阻力面及生态廊道分析

在地理要素与生态环境的综合影响下,生态阻力分布则呈现西低东高的趋势,京津冀地区生态廊道相互交织呈树杈式结构,以促进生物的运动与联系,同时在空间上明显呈现西低东高的趋势,其主要受到土地利用类型及植被覆盖度、植被类型的影响,此外不同用地类型下也存在生态阻力修正的作用,因而在同一用地类型下,生态阻力值可能存在空间分异。其中尤以中部丘陵地区最为明显,该地区位于山地与平原的交界处,靠近城市扩张的边界区域,此处地形较为复杂、植被覆盖度低,因此物种运动的阻力差异更加明显。这些山地丘陵地区生态阻力值相对较高,会对生物种群的迁移和交流产生一定的限制,因此这些地区生态保护工作需要得到更高的重视,如需加强生态修复和保护措施,以维护该地区生物多样性的完整。研究利用MCR模型共识别出生态廊道5 790.91 km,其中关键性廊道1 258.96 km,一般廊道4 531.95 km。从地区分布来看,廊道主要分布在京津冀地区的西部及北部的山地丘陵地区,这与研究区域生境质量分布态势基本对应,究其原因来看,与地区所处海拔、气候以及自身的植被覆盖等资源优势大有关联。首先,从高程海拔上来看,京津冀地区西靠太行山脉,北临燕山山脉,整体地势呈西高东低,地形特点呈西部多山地和丘陵,以太行山脉为代表,中部为平原区域,包括北京平原和河北省中部平原,东部是沿海地区,拥有长海岸线。植被覆盖度总体以太行山与燕山周围最高,这些山脉地区由于海拔较高,气候相对湿润,适宜植被的生长,为该地区的生态环境和水源保护发挥着重要作用。其次,生态廊道在京津冀中部区域分布劣势比较明显,一方面是由于沿北京—廊坊—天津城市中轴线方向,植被覆盖度逐渐降低;同时,这一带也是京津冀地区经济发展最为集中的地区,城市建设、工业化和交通基础设施的不断扩张导致了大面积的土地开垦和生态破坏,进而导致植被的减少。相对而言,生态廊道优势较明显的区域土地利用类型大部分为非建设用地,植被覆盖度较高,植被类型丰富,生物种类较多,并且避开了人为扰动较大的城镇地区,从而生境质量表现较优。

3.3 京津冀地区生态安全格局构建

根据京津冀地区生态廊道的分布结合生态阻力路径等相关因素的分析,研究得出京津冀地区生态安全格局由生态源地、一般生态廊道、关键生态廊道等共同构成涉及面积83 581.1 km2,占区域总面积的38.46%。根据模型识别结果,其主要的土地覆被类型为林地和草地,分别占其总面积的92.41%与6.32%。从地域分布来看,研究区域安全格局的分布主要集中在京津冀西部、西北部与北部,依托太行山脉与燕山山脉呈伞状向内辐射,究其原因在于该区域在土地覆被类型上属山地丘陵区,植被覆盖的优势明显,再加之受人类活动影响和干扰较小及生物物种丰富多样,涵盖八达岭自然保护区、北戴河海滨自然保护区、淀山湖自然保护区、滦河自然保护区、大荒沟自然保护区和安太堡自然保护区。这些自然保护区维护了京津冀地区的生态平衡,对保护生物多样性和推动可持续发展非常重要,具有极高的生态保护价值,是太行山—燕山地区的重要生态屏障。

4 结论

本文基于京津冀地区的区域特点,首先对区域生境质量进行了量化评价,根据评价结果得出了生态源地的分布,接着综合MCR模型模拟生态阻力面和ArcGIS中成本距离与成本路径的分析在排除人类活动对生态斑块影响的基础上,提取出了能较好实现生态源地完整连通功能的生态廊道。研究基于InVEST与MCR模型识别出的生态源地、一般生态廊道、关键生态廊道等共同构建了京津冀生态安全格局[11],从而借由京津冀地区生境质量的空间结构分布得到了关键的生态修复区域,进而在此基础上提出了切实可行的针对性生态修复建议,以期促进研究区生态保护工程的科学、高效实施和整体生态环境质量提升。结论如下。

1)京津冀生境质量较优的地区主要集中在其北部及西部,生态源地的分布与生态环境质量评价结果基本对应,主要分布在西北部、北部及西南侧。

2)京津冀地区生态安全格局由生态源地、一般生态廊道、关键生态廊道等共同构成涉及面积83 581.1 km2,占区域总面积的38.46%。根据模型识别结果,其主要的土地覆被类型为林地和草地,分别占其总面积的92.41%与6.32%。

3)京津冀地区的生态安全格局在空间分布上呈现西高东低的趋势,生态阻力空间分布则呈现西低东高的趋势,其主要受到土地利用类型以及植被覆盖度、植被类型的影响,此外不同用地类型下也存在生态阻力修正的作用,因而在同一用地类型下,生态阻力可能存在空间分异。其中尤以中部丘陵地区最为明显,该地区位于山地与平原的交界处,靠近城市扩张的边界区域。

4)研究构建的京津冀地区的树杈式网状生态安全格局中的生源地及生态廊道皆基于InVEST与MCR模型及ArcGIS软件定量识别,同时基于数据分析结果还甄别出了影响研究区域高生境质量的主要空间结构因素,其结论对研究区域的生态规划制定能提供有效的实证参考。对于关键生态廊道区域要进一步加强生态修复与保护,强化生态监测与科研保护机制,促进生态教育与公众参与,并建立跨区域合作机制,这些措施将有助于保护该地区的生态环境,维护生物多样性,实现经济发展与生态保护的协调发展,为京津冀地区的可持续发展和生态安全提供坚实基础和有力屏障。

参考文献:

[1] 刘敏敏.济南南部山区生态修复与重建技术研究[D].济南:山东建筑大学,2019.

[2] 邓婷.长江湖北段绿色廊道的生态安全格局构建[D].武汉:湖北大学,2018.

[3] 孙枫,章锦河,王培家,等.城市生态安全格局构建与评价研究:以苏州市区为例[J].地理研究,2021,40(9):2476-2493.

[4] 石小伟,冯广京,苏培添,等.大都市郊区土地利用时空演变特征与生境质量评价[J].农业工程学报,2021,37(4):275-284.

[5] 李怡,赵小敏,郭熙,等.基于InVEST和MCR模型的南方山地丘陵区生态保护红线优化[J].自然资源学报,2021,36(11):2980-2994.

[6] 李魁明,王晓燕,姚罗兰,等.京津冀地区生态系统服务价值时空变化及驱动因子分析[J].环境工程技术学报,2022,12(4):1114-1122.

[7] 迟妍妍,许开鹏,王晶晶,等.京津冀地区生态空间识别研究[J].生态学报,2018,38(23):8555-8563.

[8] 汪容基,赵小敏,赵丽红,等.基于MCR-InVEST模型的城郊耕地多功能评价及功能分区[J].农业工程学报,2022,38(20):209-219.

[9] 温雪静,周智,张美丽,等.太行山区国土空间生态修复关键区域识别——以唐县为例[J].中国生态农业学报(中英文),2021,29(12):2093-2106

[10] 郝月.基于生境质量的县域生态安全格局构建研究[D].保定:河北农业大学,2019.

[11] 迟妍妍,许开鹏,王晶晶,等.京津冀地区生态空间识别研究[J].生态学报,2018,38(23):8555-8563.