基于一流课程建设的农业气象学教学过程改革与实践

2024-12-31牛建龙赵国龙梁雪齐王建勋

基金项目:塔里木大学一流课程建设项目(TDYLKC202401);塔里木大学课程思政建设项目(TDKSCZ22330)

第一作者简介:牛建龙(1982-),男,硕士,副教授。研究方向为作物气象与区域气候响应。

*通信作者:赵国龙(1992-),男,硕士,讲师。研究方向为作物气象与种质资源。

DOI:10.20028/j.zhnydk.2024.11.034

摘" 要:课程是影响高校学生发展最直接的中介和变量,其建设质量直接关系到各专业人才培养质量的高低。该文重点分析塔里木大学农业气象学一流课程定位及服务对象、教学过程中存在的主要问题,并提出基于教学过程的一流课程建设质量提升策略。结果表明,优化课程教学内容使学生更好掌握农业气象理论应用与农业气象数据观测分析侧重点,利于课程教学质量和教学效果的提升;强化以任务驱动为导向的“课前、课中、课后”关键教学环节有利于师生在教学过程中“双主体”地位的发挥;量化课程考核内容和构建科学评价体系有利于检测学生农业气象理论及其应用的掌握程度。研究结果可为高校各专业课程建设提供借鉴。

关键词:教学过程;改革;实践;农业气象学;一流课程建设

中图分类号:G642" " " 文献标志码:A" " " " " 文章编号:2096-9902(2024)11-0145-04

Abstract: Curriculum is the most direct intermediary and variable that affects the development of college students, and its construction quality is directly related to the training quality of various professionals. This paper focuses on the orientation, service object and main problems existing in the teaching process of the first-class course of agrometeorology in Tarim University, and puts forward the strategy of improving the quality of first-class course construction based on the teaching process. The results show that optimizing the teaching content of the course enables students to better grasp the key points of the application of agrometeorological theory and the observation and analysis of agrometeorological data, which is conducive to the improvement of the teaching quality and effect of the course. Strengthening the task-driven key teaching links of \"pre-class, during-class and after-class\" is conducive to the exertion of the \"dual-subject\" status of teachers and students in the teaching process. The quantification of curriculum assessment content and the construction of scientific evaluation system are helpful to test students' mastery of agrometeorological theory and its application. The research results can provide reference for the curriculum construction of various majors in colleges and universities.

Keywords: teaching process; reform; practice; agrometeorology; first-class curriculum construction

课程是人才培养的核心要素,课程质量直接决定人才培养质量[1]。《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》明确指出,我国高等教育的发展任务将定位在以全面提高质量为重点,更加注重提高人才培养质量、提升科学研究水平和增强社会服务能力[2],特别是当今世界正处于发展大变革大调整的关键时期,如何发挥好课程建设在“立德树人成效”中的关键作用,推动高等教育由“学习革命”向“质量革命”纵深发展已成为高校教育工作者经常思考的热点和难点问题。本文重点分析塔里木大学农业气象学课程定位及其服务对象、教学过程中存在的主要问题,提出了基于教学过程质量提升的策略,旨在为新时代高校课程建设及高等教育改革提供借鉴。

1" 高校农业气象学课程定位及其服务对象

农业气象学课程是高校植物生产类专业学生必修的一门学科基础平台课程,主要研究农业生产与气象条件之间相互关系及其作用规律[3],隶属应用气象学的分支学科[4],具有理论性强、应用实践性强和综合程度高的特点,对学生物理、数学、地理和农业基础知识要求较高,主要为后续作物栽培学、植物病理学等专业方向平台课程学习奠定坚实基础。塔里木大学农业气象学课程开设在大学一年级第二学期,与大学物理、高等数学和植物学等学科基础平台课程同步开设,主要面向农学、种子科学与工程、植物保护、农业与化肥、农业资源与环境、园艺、林学、设施农业与科学、智慧农业和草业科学等10余个专业开设,年覆盖学生1 000余人次;重点讲授光照、温度、水分等气象要素的变化规律及其对农业生产的影响与调控措施,灾害性天气和主要农业气象灾害的发生机制、危害指标、分布规律及其防御补救措施,主要农业气候资源分布规律及其高效利用途径措施等内容,旨在培养更多具备扎实农业气象理论知识、农业气象观测与数据分析能力的应用创新性人才。

2" 高校农业气象学课程教学过程中存在的主要问题

目前,国内绝大部分高校将农业气象学课程定位为学科基础平台课程,对课程建设重视程度普遍不够,课程开发与教学资源建设力度不够,实践教学基地设施陈旧落后,教学团队和师资力量相对薄弱,导致课程教学质量和教学效果低下,育人与育才效果不理想。塔里木大学农业气象学课程自1958年开设以来,经历了传统教学、“传统教学+信息技术”“信息技术+综合素质协同培养”3个主要阶段,因课程团队力量薄弱、课程建设标准不高和教学体系不够完善等实际情况,与国内同类高校相比仍存在较大差距。

2.1" 课程教学内容本土化程度不高,知识引领和价值引领作用发挥不够

农业环境调控措施、农业气候资源高效利用、灾害性天气与农业气象灾害发生规律、危害指标和防御补救措施因区域地理环境、作物类型和作物所处生育阶段差异略有不同。从课程理论教学时间与教学内容来看,塔里木大学农业气象学课程理论教学时间为24学时,包括绪论、辐射、温度、水分、气压与风、天气与天气系统、灾害性天气与农业气象灾害和农业气候资源共7章内容,主要偏重于农业气象常规理论知识的讲解,对中国太阳辐射资源、热量资源和大气降水资源时空变化规律讲解较多,对国际间政府变化专门委员会(IPCC)第五、第六次报告对农业生产影响解读较多,对我国主要农业气象灾害发生机制、分类、危害指标和防御补救措施讲解较多;对南疆地区棉花、小麦和玉米等作物、温室大棚和林草地等下垫面气象要素变化规律及其调控措施,南疆地区光温水等主要农业气候资源高效利用和主要作物农业气象灾害发生机制、危害指标及其防御补救措施讲解较少,教学时间短和教学内容多的矛盾极为突出,学生很难在有限教学时间内理解和消化课程教学内容,很难将农业气象理论知识运用到区域农业生产指导环节。从课程实验教学时间和教学内容来看,塔里木大学农业气象学实验教学时间为8学时,包括太阳辐射的观测、空气温度与土壤温度的观测、空气湿度的测定和降水量与蒸发量的测定共4个验证性实验,对不同专业分类培养的设计性和综合性实验明显不足,实验教学内容与农业生产实际需求脱节的矛盾极为突出,导致学生对区域农田、温室大棚和林草地等下垫面气象要素的观测数据分析与应用能力不足,直接影响农业气象理论知识应用的有效性[5],无法满足不同专业人才培养目标。从课程思政内容建设及其应用情况来看,塔里木大学农业气象学课程思政典型案例库建设仍处于探索初期,教师对课程思政建设理解不到位,往往仅是对课程思政内容进行简单处理,存在思政教学内容与现实结合不够紧密、课程思政建设内容体系化不够健全,课程思政“硬融化”“表面化”等情况较为突出。如教师将二十四节气与中国传统文化传承、极端天气气候事件与化解重大灾害风险能力意识的培养、气候变化与“双碳”目标实现、新疆独特气候条件与特色产业发展等课程思政内容内在逻辑关系的剖析不够到位,无法有效达到“润物细无声”的效果,对学生政治引领和价值引领功能发挥不够理想,对学生爱国爱疆爱兵团情怀的培养力度仍然不足。

2.2" 课程教学过程管理不够到位,未能充分发挥好师生的“双主体”地位

目前,高校农业气象学课程教师绝大部分来自农业院校或气象院校,教师对课程教学过程管理认识不清和做法不到位等情况较为突出,课程教学质量和教学效果层次不齐。从学生生源及其基础知识情况来看,塔里木大学农业气象学课程选课学生中有2/3以上来自农村和欠发达地区,数学、物理和地理等基础知识较为薄弱,前期知识积累明显不够,学生自身创新质疑思辨能力较为缺乏,对农业气象理论和农业气象数据分析与应用难度较大。从学生学习自觉能动性情况来看,塔里木大学农业气象学课程选课学生对课程教学过程参与、自我驱动和目标导向意识不强,课前和课后环节未能主动与教师探讨课程教学内容、教学方法、考核方式、思政元素和当前热点难点问题,课中教学环节未能主动参与教师课堂提问与课堂讨论,教师“一言堂”情况偶有发生,师生间有效沟通和“双主体”地位发挥明显不足,很难确保教师在有限时间内完成教学任务、确保教学质量与教学效果。从课程教学过程实现路径来看,塔里木大学农业气象学课程理论教学比较注重课中教学设计和课后教学设计,往往通过教师课中集中讲授和课后留置作业等手段来检验课程过程教学效果,对课程课前教学环节不够重视;课程实验教学环节主要通过教师在室内对农业气象观测仪器进行操作演示来完成,对学生实地观测气象要素与数据分析应用不够重视;理论教学和实验教学环节实现路径较为单一,理论教学和实验教学内容与专业培养契合度不够高,学生动手实践能力和解决具体农业气象问题的能力明显不足,很难达到不同专业人才培养目标。

2.3" 课程考核内容与评价体系不够健全,对学生课程学习效果检验不够理想

目前,农业气象学课程考核内容和评价体系因高校实际情况不同略有不同,重智育轻德育、重分数轻素质的情况较为突出。塔里木大学各专业农业气象学课程理论与实验作为一门课程以课终统一试卷进行考核,以卷面考试成绩考核评价为主,留置作业、课堂表现和实验报告完成情况等过程考核评价为辅,分别占总评成绩的70%和30%;考核内容和考核形式较为单一,主要偏重于农业气象理论和农业气象观测规范常规知识点的考核,对农业气象理论知识的农业应用能力考核力度较小,对学生课程学习过程考核内容量化指标不够具体、不够细化,忽视了学生态度、协作精神和农业气象观测数据分析与应用等环节的考核;不同专业分类考核内容和评价体系尚未建立,学生对课程学习效果检验不够理想。

3" 基于教学过程的农业气象学一流课程质量提升策略

3.1" 优化课程教学内容,强化学生农业气象观测数据分析与应用能力

优化课程教学内容是提高教学质量和学生学习效果的重要举措[6],强化学生农业气象观测数据分析与应用能力是科学指导农业生产的前提和基础。塔里木大学农业气象学一流课程建设注重学生农业气象理论知识应用和农业气象观测数据分析与应用能力的培养,已将理论教学由24学时压缩至16学时,实验教学由8学时增加至16学时,理论学时与实验学时比例达1∶1,远高于国内高校同类课程理论与实验教学设置比例[7-8]。主要表现在理论教学删除了气压与风、天气与天气系统、气候带与气候型等章节内容,精简了绪论、光照、温度和水分等气象基础知识的讲解;增加南疆地区农田、温室大棚和林草地等下垫面主要气象要素变化规律与环境调控措施,棉花、小麦和玉米等典型作物农业气象灾害发生机制、危害指标和防御补救措施等本土化教学内容。实验教学增加了4学时设计性实验和4学时综合性实验,强化了学生对区域太阳辐射、土壤温度与空气温度、空气湿度、降水量与蒸发量等主要农业气象要素的实地观测数据分析与应用;增设了3套农业气象综合观测系统,增加了农业气象综合观测系统的介绍及气象数据的分析与应用、农业界限温度指标的确定、主要农业气候要素的统计分析与应用等内容;针对不同专业人才培养方案,优化了各专业课程教学内容和实验内容,课程分类培养模式体系日趋完善,增强了学生对农业气象理论与气象观测数据在专业领域的应用能力。

3.2" 强化课程教学过程管理,优化课程教学关键环节

教师作为高校教育工作的主导和课程教学管理的主体,是高校生存与发展的有利保障,良好的课程教学管理需要充分调动学生参与课程学习全过程[9]。塔里木大学农业气象学一流课程建设坚持以问题和任务驱动为导向,强化了课程课前教学设计、课中教学设计、课后教学设计3个关键环节的巧妙结合,增强了学生课程学习的目标导向意识,有效提高了学生参与课程过程学习的主动性和积极性,实现了师生在课程教学环节的有效沟通,发挥了师生在课程教学过程中的“双主体”地位。如在课前教学环节设计中,教师除了做好备课工作外,利用建设的智慧树、雨课堂和微信公众网络学习平台及时推送课程章节学习内容和情景创设问题,为后续课中教学环节问题提问、汇报和讨论打好基础。在课中教学环节设计中,教师注重突出课程内容的前沿性,将IPCC AR5和IPCC AR6的最新研究成果和郑州“7·20”特大暴雨、2010西南大旱和2008南方冰冻雨雪灾害对农业的影响等典型案例剖析融入课程教学中,刺激了学生主动学习动机,提高了学生学习兴趣,拓宽了学生视野;注重突出课程内容侧重点,对农业光温水环境调控、农业气候资源高效利用、主要作物气象灾害指标与防御补救措施重点剖析,强化了学生农业气象理论知识的应用能力;注重突出农业气象理论知识应用的本土化案例讲解,对南疆地区农田、温室大棚和林草地等下垫面光温水环境调控,农业资源高效利用,棉花、小麦和玉米等作物气象灾害指标与防御补救措施重点剖析,提高了学生解决区域农业气象问题的能力;注重突出课程价值引领,加强课程思政案例研究,将二十四节气与中国传统文化传承、农业应对气候变化与“双碳”目标实现、重大农业气象灾害风险化解与生态环境保护和生态文明建设、新疆独特气候条件与特色产业发展等热点问题无缝融入课程教学中,厚植了学生爱国爱疆爱兵团的情怀;注重参与式教学模式应用,多方位引导学生主动参与课程问题情景创设环节,强化了师生间的有效沟通,加强了学生对农业气象理论知识及应用的理解、消化和升华。在课后教学设计环节中,教师注重对延伸阅读材料的推送,注重对留置作业的查阅,注重与学生的沟通,多渠道利用微信公众平台、QQ群和微信群等网络平台及时分享优秀作业和观点,有效检验了学生学习过程中对农业气象理论知识及其应用的学习效果,发现了学生在学习过程中存在的不足,收集了学生对课程学习的意见建议,为后续课程可持续建设的调整与优化提供了素材。

3.3" 量化了课程考核内容,建立了较为科学的课程评价体系

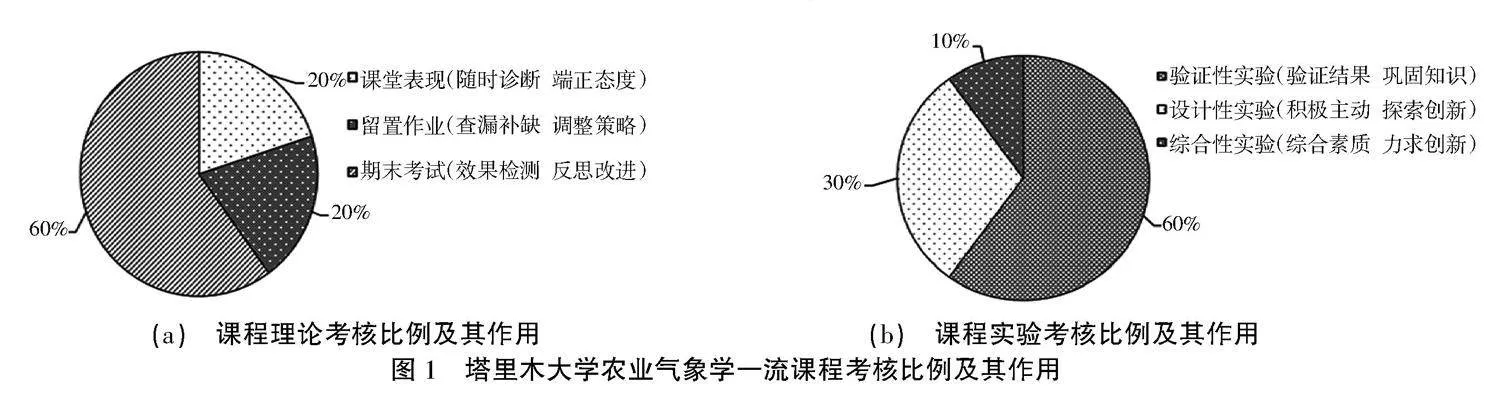

合理的课程考核内容与科学的课程评价体系是量化学生学习成效的有效手段[10]。塔里木大学农业气象学一流课程建设考核在注重农业气象理论知识的基础上,更加突出“理论应用能力培养+动手实践能力培养+综合素质培养”协同教育。从理论课程试卷命题范围及其质量来看,坚持全面覆盖和重点考核的原则,涵盖农业气象基础理论知识,突出农业气象理论知识的农业应用、农业气象灾害危害机制及其防御补救措施的考核力度和农业气候资源高效利用途径的考核力度,试卷难度及题量适中,强基础和重应用的特点较为明显。从课程理论考核调整比例来看,期末考试占比下调至60%,课堂表现和留置作业完成情况占比提高至40%,提高了学生对课程学习过程中的考核力度,强化了学生对农业气象理论知识学习态度、学习方法和知识应用的考核力度。从课程实验考核调整比例来看,将实验教学考核从课程考核中分离,将学生对农业气象观测观测与数据分析、实验报告完成情况占比均提高至50%,将各专业验证性实验、设计性实验和综合性实验占比增调至60%、30%和10%,注重了不同专业学生对农业气象观测数据分析与应用能力的培养,提高了不同专业学生在不同领域解决农业气象问题的能力,促进了学生综合素质的协同教育。塔里木大学农业气象学一流课程考核比例及其作用如图1所示。

4" 结束语

课程建设是高校教学基本建设的主要内容,也是搞好专业建设的基础工作[11]。《教育部关于一流本科课程建设的实施意见》明确指出,深化教育教学改革,建设适应新时代要求的一流本科课程,形成中国特色、世界水平的一流本科课程体系,构建更高水平人才培养体系,必须把教育教学改革成果落实到课程建设上,让课程优起来、教师强起来、学生忙起来、管理严起来、效果实起来[1],这为新时代高校课程建设工作指明了前进方向。立足新发展阶段,塔里木大学农业气象学一流课程建设应重点突出高阶性、创新性和挑战度,遵循整体优化、以人为本、协同发展和辐射示范的原则,将课程建设当作一项系统工程进行长期建设,持续优化课程结构、强化学生主体地位、完善课程考核评价体系,推动学生在思想道德、科学知识、专业能力和整体素质多方面协调发展和综合提高,促进课程教学质量和教学效果稳步提升,构建更高水平的课程教学体系。

参考文献:

[1] 教育部关于一流本科课程建设的实施意见[EB/OL].https://www.gov.cn/gongbao/content/2020/content_5480494.htm.

[2] 教育部关于加快建设高水平本科教育全面提高人才培养能力的意见[EB/OL].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/s7056/201810/t20181017_351887.html.

[3] 申双和,景元书,张建新.农业气象学课程教学的理论思考[J].高等农业教育,2011(10):71-73.

[4] 申双和,景元书.农业气象学原理[M].北京:气象出版社,2017.

[5] 王建凯,陈汝龙,侯威,等.中国地面气象观测业务的发展历程与展望[J].气象科技进展,2022,12(5):10-18.

[6] 姜瑛,王祎,李芳,等.农业资源利用与管理课程教学过程优化及思政教学模式探究[J].智慧农业导刊,2023,3(17):134-137.

[7] 薛旭,吴晓娟,侯双双,等.浅谈农林专业气象学教学改革的探讨——以贵州大学为例[J].教育现代化,2018,5(22):62-63.

[8] 姜艳,胡晓棠.《农业气象学实验》教学与考核方法改革[J].教育现代化,2019,6(43):68-69.

[9] 孙善富,王莹麟,程鹏飞,等.新工科大学生科技写作课程内容优化与改革[J].高教学刊,2024,10(4):135-138.

[10] 杨文晓.基于OBE的学前教育专业课程体系优化与实践研究[J].创新创业理论研究与实践,2024,7(2):85-88.

[11] 刘星.产教融合背景下高职院校课程建设研究[J].黑龙江教师发展学院学报,2024,43(2):82-85.