甘肃太统崆峒山国家级自然保护区鸟类多样性监测调查

2024-12-31白晓亮张明德朱朝辉张亚莉

摘 要:以甘肃太统崆峒山国家级自然保护区为试验单位,采用固定距离样线法和分层随机抽样法,利用Shannon-Wiener多样性、Pielou均匀度、Simpson优势度指数对试验区的鸟类组成和多样性进行统计和评估。此次调查共记录鸟类17目51科176种,鸟类数量3 175只。统计结果分析表明,甘肃太统崆峒山国家级自然保护区春、秋季鸟类种群数量的均匀度和优势度指数较高。

关键词:物种多样性;鸟类组成;多样性;均匀度;优势度

中图分类号:S718.63 文献标志码:A 文章编号:1674-7909(2024)11-137-3

DOI:10.19345/j.cnki.1674-7909.2024.11.031

0 引言

近年来,随着科技和经济的飞速发展,环境问题日益严峻,促使人类反思人与自然的关系[1-2]。我国是全球生物多样性保护的关键地区之一,不同类型的自然保护区是生物多样性保护的重点区域,对人类经济发展、环境保护、文化发展具有重要意义[3]。鸟类是自然生态系统中不可或缺的物种之一,常常受环境的影响,有飞行扩散的特征,常被作为反映一个地区生态环境状况的指示性物种[4-5]。2023年3月至2024年2月,笔者对甘肃太统崆峒山国家级自然保护区的鸟类多样性进行了调查分析,发现鸟类种群数量较为丰富,反映了该地区具有良好的生态环境[6]。然而,仍应采取有效的保护措施,以确保生物多样性的长期稳定和可持续发展。

1 甘肃太统崆峒山国家级自然保护区概况

甘肃太统崆峒山国家级自然保护区位于甘肃省平凉市崆峒区境内,保护区总面积为16 283 hm2,辖区分布在麻武、崆峒、安国等乡镇,其中核心区和缓冲区面积共计11 325 hm2,试验区面积4 958 hm2。保护区属温带半湿润大陆性季风气候区,四季分明,年平均气温为8.6 ℃,年均降水量为560 mm。保护区植被类型主要包括针叶林、落叶阔叶林、灌丛和小部分草原[7-10]。

2 监测调查方法

2.1 调查方法

2023年3月至2024年2月,采用固定距离样线法对保护区内的鸟类多样性进行调查。采取分层随机抽样法,在保护区内共布设样线30条,覆盖农田、灌丛、村庄、湿地、林地等多种生境。每条样线长1~2 km,2条样线间距离在500 m以上,海拔区间为1 480~2 100 m。根据平凉市的气候特征,将保护区的季节划分为春季(3—5月)、夏季(6—8月)、秋季(9—11月)、冬季(12月至翌年2月),每3个月对所有样线调查1次,分别在日出后3 h和日落前3 h内完成。调查时,以3~4人为一组,以1~3 km/h的速度步行,利用双筒望远镜和长焦相机观察记录样线两侧50~100 m内鸟类的种类、数量、生境、觅食、成幼等信息,同时记录调查小组的行进轨迹。对不明确的鸟类,先标注除种类外的信息,对其录音或拍照,调查结束后再进行鉴定。鸟类鉴定依据《中国鸟类观察手册》[11],鸟类分类、居留型和特有种鉴定依据《中国鸟类分类与分布名录》[12],鸟类区系的分划参照《中国鸟类观察手册》,保护等级的划分参照《国家重点保护野生动物名录(2021)》、IUCN红色名录、《濒危野生动植物国际贸易公约》附录。

2.2 数据处理

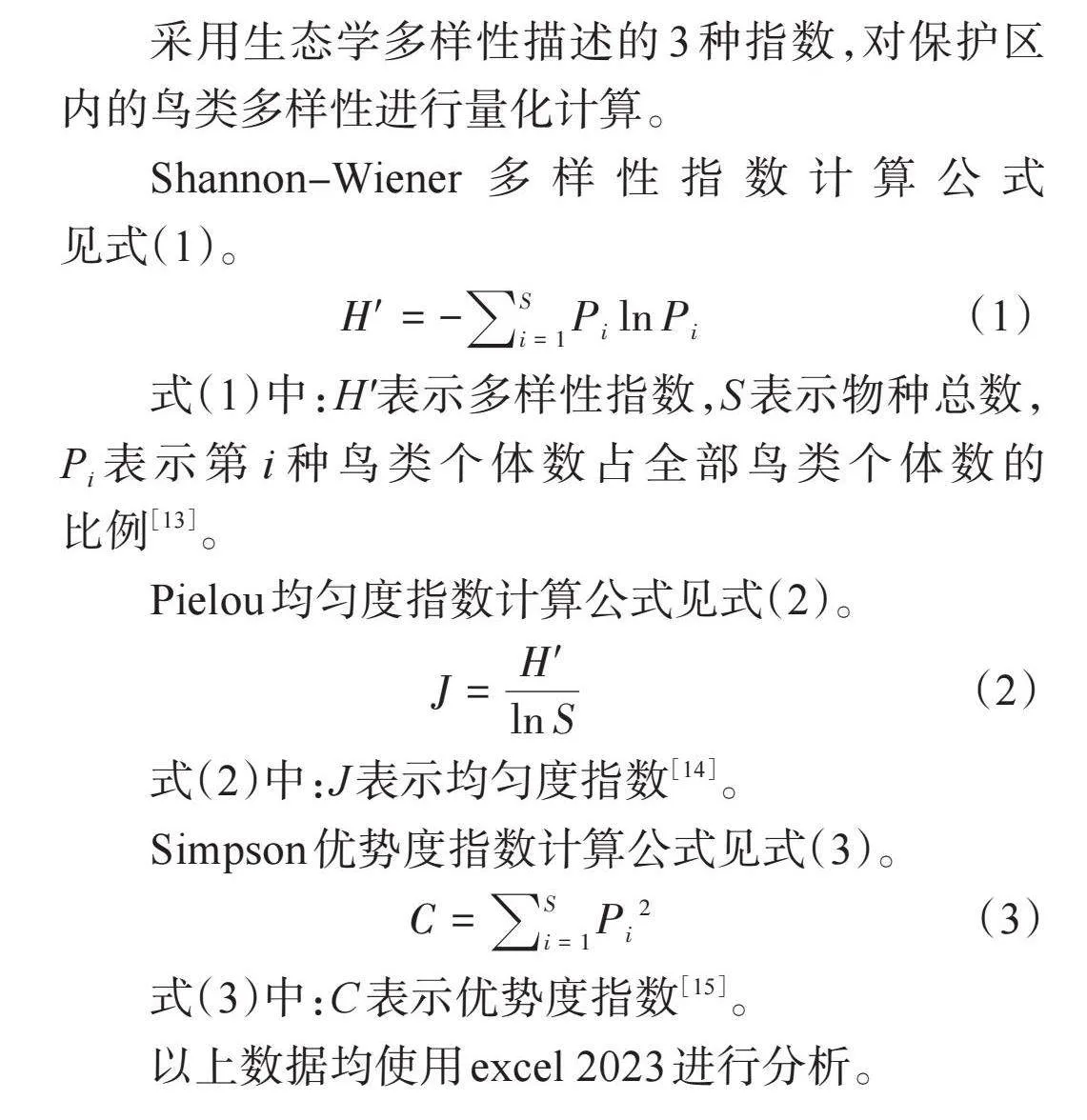

采用生态学多样性描述的3种指数,对保护区内的鸟类多样性进行量化计算。

Shannon-Wiener多样性指数计算公式见式(1)。

[H'=-i=1SPilnPi]" " " " " " " " " " " " (1)

式(1)中:H'表示多样性指数,S表示物种总数,Pi表示第i种鸟类个体数占全部鸟类个体数的比例[13]。

Pielou均匀度指数计算公式见式(2)。

[J=H'lnS]" " " " " " " " " " " " " " " " " "(2)

式(2)中:J表示均匀度指数[14]。

Simpson优势度指数计算公式见式(3)。

[C=i=1SPi2]" " " " " " " " " " " " " " "(3)

式(3)中:C表示优势度指数[15]。

以上数据均使用excel 2023进行分析。

3 结果与分析

3.1 鸟类组成

在甘肃太统崆峒山国家级自然保护区内,此次调查共记录鸟类17目51科176种,鸟类数量3 175只。其中,雀形目鸟种数最多,有113种,占保护区内鸟种数的64.20%;其次为鸻形目,有11种,占保护区鸟种数的6.25%。在各科中,鹟科鸟种数最多,有14种,占保护区鸟种数的7.95%;其次为柳莺科,有11种,占保护区鸟种数的6.25%。保护区内鸟类属于国家一级重点保护野生动物的有3种,包括秃鹫(Aegypius monachus)、黑鹳(Ciconia nigra)、金雕(Aquila chrysaetos),属于国家二级重点保护野生动物的有23种;被IUCN红色名录列为受威胁(极危、濒危、易危)的鸟类有1种,为蓝翡翠(Halcyon pileata);另有11个种为中国特有种。从居留型看,保护区内调查记录到留鸟82种,占保护区鸟种数的46.59%;夏季候鸟59种,占保护区鸟种数的33.52%;冬候鸟17种,占保护区鸟种数的9.66%;繁殖鸟类共138种,占保护区鸟种数的78.41%。从保护区鸟类整体分布区系看,古北界鸟类有58种,占保护区鸟种数的32.95%;东洋界鸟类有17种,占保护区鸟种数的9.66%;广布种有92种,占保护区鸟种数的52.27%。繁殖鸟类中,古北界鸟类有33种,占保护区鸟种数的18.75%;东洋界鸟类有22种,占保护区鸟种数的12.50%;广布种有89种,占保护区鸟种数的50.57%。

3.2 多样性分析

由表1可知,保护区鸟类物种数,春季最多(139种),秋季最低(34种);鸟类数量,春季最多(1 339只),秋季最少(338只);鸟类多样性指数,春季最高(4.043 7),秋季最低(2.784 7);均匀度指数,春季最高(0.819 5),夏季最低(0.752 6);优势度指数,秋季最高(0.092 2),春季最低(0.033 7)。

4 结论与讨论

此次调查记录雀形目鸟类113种,占保护区鸟类种数的50%以上,其中,鹟科、柳莺科、鸫科、山雀科种类较为丰富;从居留型方面分析,留鸟和夏候鸟占比较大,冬候鸟占比最小,此结果与六盘山地区鸟类群落调查结果相近[16]。此结果可能与保护区海拔跨度较大,以及植被类型以阔叶林和针叶林为主密切相关。大跨度的海拔范围及以阔叶林和针叶林为主的生境类型,为多种林鸟提供了适宜的栖息环境。夏季,柳莺科、山雀科等林鸟在保护区内海拔较高地区繁殖;冬季,林鸟前往低海拔地区或更温暖的南方地区越冬。因此,保护区内留鸟和夏候鸟占比较大而冬候鸟占比很小。

鸟类地理区系的形成与维持是一个长期的过程,鸟类与其生活环境之间的相互作用是这个过程的关键[17]。从动物区系上看,甘肃太统崆峒山国家级自然保护区地处华北区黄土高原亚区,属古北界,而保护区内古北界物种、东洋界物种和广布种均占有一定比例,这体现出古北界和东洋界物种相互渗透的特点,也与保护区在气候区上处于东部季风区边缘半湿润向半干旱气候过渡区密切相关。

甘肃太统崆峒山国家级自然保护区复杂多样的自然地貌孕育了丰富的生物多样性资源。在保护过程中应妥善处理人与自然间的冲突,平衡旅游开发与自然保护间的矛盾,优化自然管理,并做好长期鸟类群落的动态监测,利用好调查数据以科学指导保护工作。

参考文献:

[1]薛达元,张渊媛.中国生物多样性保护成效与展望[J].环境保护,2019,47(17):38-42.

[2]马克平.试论生物多样性的概念[J].生物多样性,1993,1(1):20-22.

[3]陈灵芝.中国的生物多样性:现状及其保护对策[M].北京:科学出版社,1993.

[4]赵洪峰,雷富民.鸟类用于环境监测的意义及研究进展[J].动物学杂志,2002(6):74-78.

[5]崔鹏,邓文洪.鸟类群落研究进展[J].动物学杂志,2007(4):149-158.

[6]杨喆,鲍双玲,杨鹏举.甘肃太统-崆峒山国家级自然保护区大型毒菌物种调查研究[J].绿色科技, 2021,23(6):162-164.

[7]周玉霞,郭馨逸,胡童童,等.崆峒山国家级风景名胜区野生植物群落特征研究[J].生物资源,2023,45(5):493-503.

[8]张耀甲,王有元,陈道军.太统-崆峒山自然保护区野生植物资源的合理开发利用及其保护对策[J].甘肃林业科技,2001(4):1-6.

[9]鲍双玲,张亚莉,朱学泰,等.甘肃太统-崆峒山国家级自然保护区松落针病初步调查[J].中国森林病虫,2017,36(3):45-48,41.

[10]张静. 甘肃太统-崆峒山自然保护区土壤无脊椎动物群落特征[D].兰州:西北师范大学, 2012.

[11]刘阳, 陈水华.中国鸟类观察手册[M].长沙:湖南科学技术出版社,2021.

[12]郑光美.中国鸟类分类与分布名录[M].北京:科学出版社,2023.

[13]SHANNON C E.A mathematical theory of communication[J].Bell System Technical Journal,1948,27(4):623-656.

[14]PIELOU E C.The measurement of diversity in different types of biological collections[J].Journal of Theoretical Biology,1966,13:131-144.

[15]SIMPSON E H.Measurement of diversity[J].Nature,1949,163:688.

[16]孙立新,龚大洁,孙呈祥,等.六盘山自然保护区鸟类群落时空变化[J].干旱区研究,2014,31(2):329-335.

[17]雷富民,宋刚,蔡天龙,等.中国鸟类生物地理学研究回顾与展望[J].动物学杂志,2021,56(2):265-289.

(栏目编辑:董清芝)