微生物菌剂对盐碱地小麦生长、氮素吸收利用和产量的影响

2024-12-31张诗标

摘 要:针对江苏省连云港市赣榆区存在的盐碱地耕层土壤肥力低、作物生长发育缓慢、对养分利用受阻等问题,于2022年10月—2023年6月在赣榆区柘汪镇小麦地开展大田试验,共设3个处理,分析不同处理对盐碱地小麦生长、氮素吸收利用和产量的影响。试验结果表明,微生物菌剂能显著促进小麦地上部干物质的积累、对氮素的吸收利用和产量的提高,且在当地常规施肥配施微生物菌剂处理下,吸氮量、氮肥农学效率、氮肥回收利用率和氮肥偏生产力均为最大值,分别为289.38 kg/hm2、23.58 kg/kg、34.15%和65.16 kg/kg,而小麦收获期穗数、穗粒数、千粒重和产量分别为402.49×104穗/hm2、32.27穗/粒、35.59 g和431.68 kg/hm2。由此可知,在赣榆区盐碱地小麦种植过程中添加微生物菌剂,能有效促进小麦生长发育和产量提高,可在当地生产中进行推广应用。

关键词:小麦;盐碱地;微生物菌剂;氮素吸收利用;产量

中国分类号:S515 文献标志码:B 文章编号:1674-7909(2024)12-74-3

DOI:10.19345/j.cnki.1674-7909.2024.12.016

0 引言

小麦(Triticum aestivum L.)是禾本科小麦属一年生或越年生草本植物,小麦的颖果可以食用,是目前最重要的粮食作物之一。我国农业整体形势虽然较好,粮食供给能力得到有效保障,但随着人民消费水平的不断提高、耕地质量退化下降、可开垦并稳定利用的后备耕地资源较少等问题凸显,导致我国粮食安全问题仍处于紧平衡状态。因此,通过合理的技术手段来提高作物产量依旧是当下研究热点[1-2]。

盐碱地是耕层土壤中盐类含量超标的土壤种类,因盐碱地土壤中的盐分超标、耕层土壤肥力低、耕层养分不能完全被作物吸收利用,导致作物生长发育进程和对养分的利用受阻,从而影响作物产量[3-4]。据联合国教科文组织和粮农组织不完全统计的数据,全世界盐碱地的面积约为9.5438亿hm2,而我国盐碱地面积为9 913万 hm2。因此,加快对盐碱地资源的开发利用,挖掘盐碱地的潜力,对保障和国家粮食安全起到至关重要的作用[2,5]。基于此,为明确微生物菌剂对盐碱地小麦生长、氮素吸收利用和产量的影响,笔者于2022年10月—2023年6月,在江苏省连云港市赣榆区柘汪镇小麦地开展大田试验,共设3个处理,研究不同处理对盐碱地小麦生长、对氮素的吸收利用和产量的影响,以期为微生物菌剂在赣榆区的推广应用提供理论依据和数据支撑,从而保障区域粮食安全。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

于江苏省连云港市赣榆区柘汪镇小麦地(东经 119°23′43″,北纬35°07′21″)开展试验。该地位于赣榆区东北部,海拔为8 m左右,属北温带东亚季风区大陆性气候区,四季分明,干湿明显。试验点位0~40 cm耕层土壤理化性状见表1。

1.2 供试材料

供试小麦品种为烟农1212,是山东省烟台市农业科学研究院以烟5072与石94-5300杂交选育而成的小麦品种;供试微生物菌剂为复合微生物菌剂,购自山东狮克现代农业投资有限公司,有效活菌数≥5.0亿/g,有机质质量分数≥20.0%,主要菌种为巨大芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌和绿色木霉菌;供试肥料为氮肥(尿素,含N量≥46%)、磷肥(磷酸二铵,含P2O5量≥46%),钾肥(硫酸钾,含K2O量≥52%),均购自云南云天化股份有限公司。

1.3 试验设计

试验采用单因素随机区组设计,共设3个处理,分别为不施肥(处理1)、当地常规施肥(处理2)、当地常规施肥配施微生物菌剂(处理3),具体施肥信息见表2。每个处理均重复3次,共计9个小区,每个小区面积均为6 m×3 m=18 m2,为减少作物生长过程中的边际效应对试验结果的影响,各个处理小区之间设有3行保护行。

1.4 田间种植管理

采用等行距种植小麦,每667 m2播种量为15 kg,于2022年10月21日播种,2023年6月15日收获,试验中所提到的当地常规施肥为尿素(326.09 kg/hm2)、磷酸二铵(489.13 kg/hm2)和硫酸钾(173.08 kg/hm2),均采用一次性基肥的施肥方式。为排除其他因素对试验结果准确性的干扰,各处理除施肥量和微生物菌剂添加不同外,其他田间管理措施均相同。

1.5 测定项目及方法

1.5.1 小麦生长季地上部干物质量的测定

分别在小麦越冬期(2022年11月23日)、返青期(2023年3月19日)、孕穗期(2023年4月8日)和成熟期(2023年6月3日)进行破坏性取样,每个处理均随机选取5株长势一致的小麦植株,取选定小麦植株的地上部,带回实验室用烘箱烘干(在105 ℃下杀青30 min,接着在55 ℃下烘干至恒重),然后用电子天平进行称重,并计算小麦单株地上部干物质量。

1.5.2 氮素吸收利用指标的测定

在小麦成熟收获期,将小麦植株烘干粉碎过筛后,用凯氏定氮仪来测定小麦植株含氮量,并计算小麦吸氮量、氮肥农学效率、氮肥回收利用率和氮肥偏生产力,见式(1)到式(4)。

小麦吸氮量(kg/hm2)=地上部生物量×植株含氮量" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "(1)

氮肥农学效率(kg/kg)=(施氮处理下产量-不施氮处理下产量)/施氮量" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " (2)

氮肥回收利用率(%)=(施氮处理下吸氮量-不施氮处理下吸氮量)/施氮量" " " " " " " " " " " " " " " " " (3)

氮肥偏生产力(kg/kg)=产量/施氮量" " " " " " (4)

1.5.3 小麦产量及其构成因素的测定

在小麦收获期,每个处理均随机选取3个1 m×1 m=1 m2的小样方,统计样方内有效穗数、穗粒数、千粒重等。其中,用直接称量法测量千粒重,每个处理均重复3次,最后对产量进行测定。

1.6 试验数据统计与分析

用Excel 2017对试验数据进行前期整理,用IBM SPSS 23.0对数据进行方差分析,并用LSD法来对处理间进行多重比较(Plt;0.05)。

2 结果与分析

2.1 不同处理对盐碱地小麦生长季地上部干物质量的影响

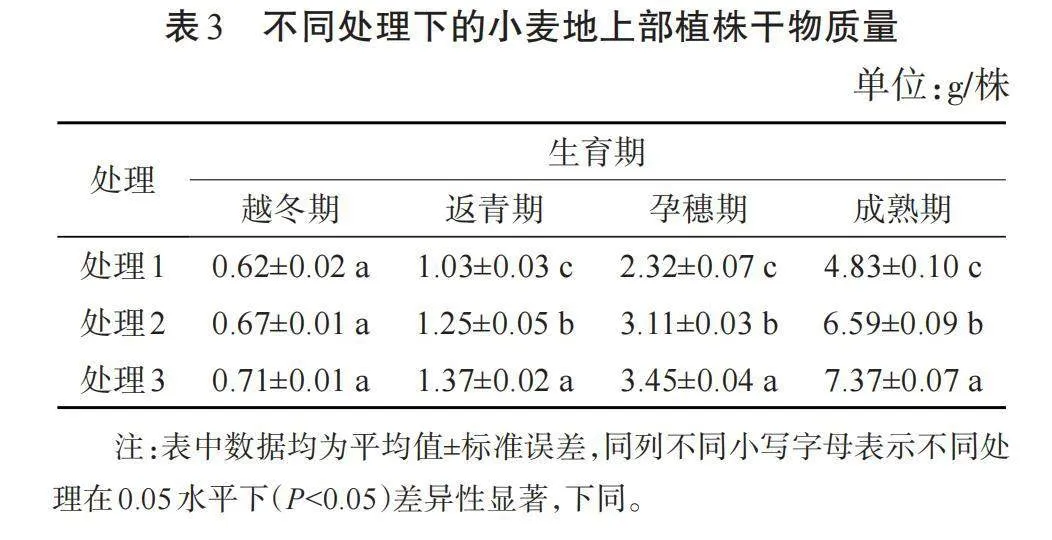

由表3可知,不同处理下,越冬期小麦地上部干物质积累量无显著性差异,而后差异性逐渐出现,整体表现为处理3gt;处理2gt;处理1,且生长季小麦地上部干物质积累量为0.62~7.37 g/株,即处理3能提高小麦生长季地上部植株干物质积累能力。

2.2 微生物菌剂对盐碱地小麦氮素吸收利用的影响

由表4可知,不同处理下,小麦植株吸氮量的表现为处理3gt;处理2gt;处理1,且处理3下的小麦对氮素的吸收量(289.38 kg/hm2)较处理1和处理2分别增加102.00%和13.63%。处理3下的氮肥农学效率、氮肥回收利用率和氮肥偏生产力分别为23.58 kg/kg、34.15%和65.16 kg/kg,较处理2分别增长22.43%、6.52%和9.20%,这说明施加微生物菌剂能显著促进小麦植株对养分的吸收与利用。

2.3 微生物菌剂对盐碱地小麦产量的影响

由表5可知,不同处理下,小麦收获期穗数、穗粒数、千粒重和产量均存在差异性显著,且均在处理3下取得最大值,分别为402.49×104穗/hm2、32.27穗/粒、35.59 g和431.68 kg/hm2。

3 讨论与结论

作物生长季干物质积累量可用来表征作物生长状况,且与作物产量呈正相关。因此,在作物生长过程中可通过合理的技术手段来提高生长季作物干物质积累量,从而提高作物产量[6-8]。曹巍等[9]通过研究不同配施肥措施对滨海盐碱地大豆生产的影响,发现配施微生物菌剂能显著提高大豆生长季干物质量,这与本研究的结果相似。笔者通过试验发现,在常规施肥的基础上,配施微生物菌剂能提高小麦生长季地上部干物质积累量,且在不施肥、当地常规施肥和当地常规施肥配施微生物菌剂的处理下,越冬期小麦地上部干物质积累量无显著差异,而后差异性逐渐显现。这是因为越冬期的小麦对养分需求量较少,土壤中残留的营养元素能满足小麦生长需求,但随着小麦生育进程的推进,小麦对养分的需求量逐渐增加,导致各处理间的差异性逐渐增大[8-9]。同时,配施微生物菌剂能显著促进小麦植株对养分的吸收利用和产量的形成。

综上所述,在江苏省连云港市赣榆区盐碱地小麦种植生产中施用微生物菌剂,能有效促进小麦生长发育和产量提升,可在当地生产中进行推广应用。

参考文献:

[1]王术坤,刘长全,马文慧,等.种业振兴背景下中国粮食作物供种安全研究[J].农村金融研究,2023(10):70-80.

[2]高洪洋,胡小平.我国政府粮食储备品种结构布局现状及优化研究[J].四川师范大学学报(社会科学版),2023,50(5):84-91.

[3]张勇.考虑水资源效益和生态脆弱性的粮食供应链研究[D].西安:西安理工大学,2023.

[4]宋立燕,王学忠.山东滨州沾化盐碱地综合利用探析[J].特种经济动植物,2024,27(2):191-192,197.

[5]吴盼盼,李剑峰,朱增银,等.滨州市耐盐碱作物种质资源综合利用现状及发展对策研究[J].中国种业,2024(1):48-51.

[6]谢炜,贺鹏,马宏亮,等.秋闲期秸秆覆盖与施磷对冬小麦氮素吸收利用的影响[J].作物学报,2024,50(2):440-450.

[7]张宏芝,高永红,王立红,等.高产冬小麦品种群体动态及干物质积累、分配的差异[J].新疆农业科学,2020,57(12):2157-2163.

[8]柯媛媛,陈翔,倪芊芊,等.小麦干物质积累与分配规律研究进展[J].大麦与谷类科学,2021,38(3):1-7,12.

[9]曹巍,高惠嫣,王鑫鑫,等.不同配施肥措施对滨海盐碱地大豆生长和产量的影响[J].江苏农业科学,2023,51(22):53-60.