大穗大粒型小麦品种新研7号和隆跃99的高产栽培技术研究

2024-12-31郭福民张东志张存岭

摘 要:为探明主要栽培措施、密度、行距、施氮量对大穗大粒型小麦品种的有效穗数、产量的调控作用,采用裂区设计(即主区为行距、副区为种植密度和施氮量),开展田间试验。试验结果表明,新研7号、隆跃99的有效穗数与行距、基本苗(自然对数)呈极显著相关;不同行距间的差异显著,且新研7号、隆跃99通过缩行增密,有效穗数能突破600万穗/hm2;产量与行距呈极显著负相关,且行距间的差异显著,行距为12~16 cm时,产量与基本苗、施氮量为非典型二元二次曲线相关;产量随种植密度的增大而增加、随施氮量的增加而先增后减。新研7号、隆跃99高产栽培以缩行增密、主茎成穗为主,推荐行距为16 cm以下、基本苗为330万~400万株/hm2、施氮量为260 kg/hm2。

关键词:行距;密度;施氮量;有效穗;产量

中图分类号:S512.1 文献标志码:B 文章编号:1674-7909(2024)12-67-4

DOI:10.19345/j.cnki.1674-7909.2024.12.014

0 引言

合理的群体结构是小麦实现高产、稳产的基础[1],且种植密度、行距、氮素运筹是栽培措施中最易控制的,并对群体结构和产量产生较大影响的因素[2]。在不同地区、不同耕作方式、不同水肥管理等条件下,基于品种特性,应选择不同的行距配置和种植密度[3]。笔者以大穗大粒型小麦品种新研7号[4]、隆跃99[5]为试验材料,分析二者在不同行距、不同种植密度、不同施氮量组合下的有效穗数、产量的变化情况,旨在探明行距、种植密度、施氮量配置对大穗大粒型小麦品种产量的调控作用,为新研7号、隆跃99的高产、高效栽培提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 供试材料

濉溪县小麦新技术研究所联合安徽隆跃农业发展有限公司,采用双亲互补共增、单穗-穗行-穗系循环法选育出大穗大粒型品种——新研7号、隆跃99,二者均具有穗大粒多、千粒重高、综合抗性优、高产稳产等优点,并通过安徽省审定(审定编号分别为皖审麦20211032、皖审麦2023L026),适合在沿淮淮北地区早中茬种植。

1.2 试验设计

试验采用裂区设计,主区为行距(LS),设5个水平(分别为12 cm、14 cm、16 cm、18 cm、20 cm),顺序排列;副区为种植密度(D,基本苗)、施氮量(N),基本苗为180万~420万株/hm2,施氮量为120~360 kg/hm2,采用二次饱和D-最优设计,裂区内随机区组排列,重复3次。种植行东西行向,行长5 m,6行区,小区面积为3.6~6.0 m2。

于2023年10月—2024年6月在濉溪县杨柳农业科学实验站进行试验。试验田地势平坦,排灌方便;土壤为砂姜黑土,土壤质地为黏壤土,肥力中等;前茬作物为夏玉米,产量为7 286 kg/hm2。前茬作物收获后,将玉米秸秆粉碎还田,旋耕耙实,在普施复合肥[m(N)∶m(P2O5)∶m(K2O)=15∶15∶15]600 kg/hm2的基础上,按处理补施尿素。2023年10月13日人工开沟条播,10月14日微喷40 min;2024年2月28日,喷施二甲四氯双氟唑草酮用来除草,并喷施高效氯氟氰菊酯用来防治蚜虫;2024年4月16日、4月23日分别用无人机喷施戊唑醇·咪酰胺+吡虫啉+高效氯氟氰菊酯、丙硫菌唑+吡虫啉+高效氯氰菊酯,防控赤霉病等病虫害;2024年3月5日追施尿素。其他田间管理均按高产田的要求进行。

在小麦3~5叶期时,每个小区定3.8 m长的1行非边行,调查基本苗、最高茎蘖数和有效穗数;在小麦成熟期,每个小区随机选取20穗,风干后脱粒调查穗粒数;分区去边行,单收单脱,测定籽粒产量和千粒重。

1.3 数据处理

用Microsoft Excel 2019软件来处理数据,用DPS9.01软件进行方差分析、(逐步)回归分析、效应方程配置,并用LSD法进行多重比较。以采集到的试验小区数据为对象,分析行距、基本苗、施氮量对有效穗数、产量的影响。

1.4 气象条件

在该生产周期,低温来临早,冬前平均气温较常年低0.2 ℃,日平均最低气温较常年低0.4 ℃;越冬期平均气温较常年低0.2 ℃,日平均最低气温较常年低0.2 ℃;返青期到孕穗期、抽穗期到成熟期的平均气温较常年分别高0.1 ℃、1.9 ℃。冬前尤其是播种到三叶期的降水量偏低,2023年10月降水量较常年少36.3 mm;越冬期、返青期到孕穗期的降水较常年分别多34.0 mm、25.7 mm,对分蘖成穗有利;2024年4月中旬—6月上旬无有效降水,降水量较常年少111.9 mm,高温、干旱导致穗粒重降低,病害较轻。日照时数总体正常,越冬期、返青期到孕穗期的日照时数较常年偏少。

2 结果与分析

2.1 主要栽培措施对新研7号和隆跃99有效穗数的影响

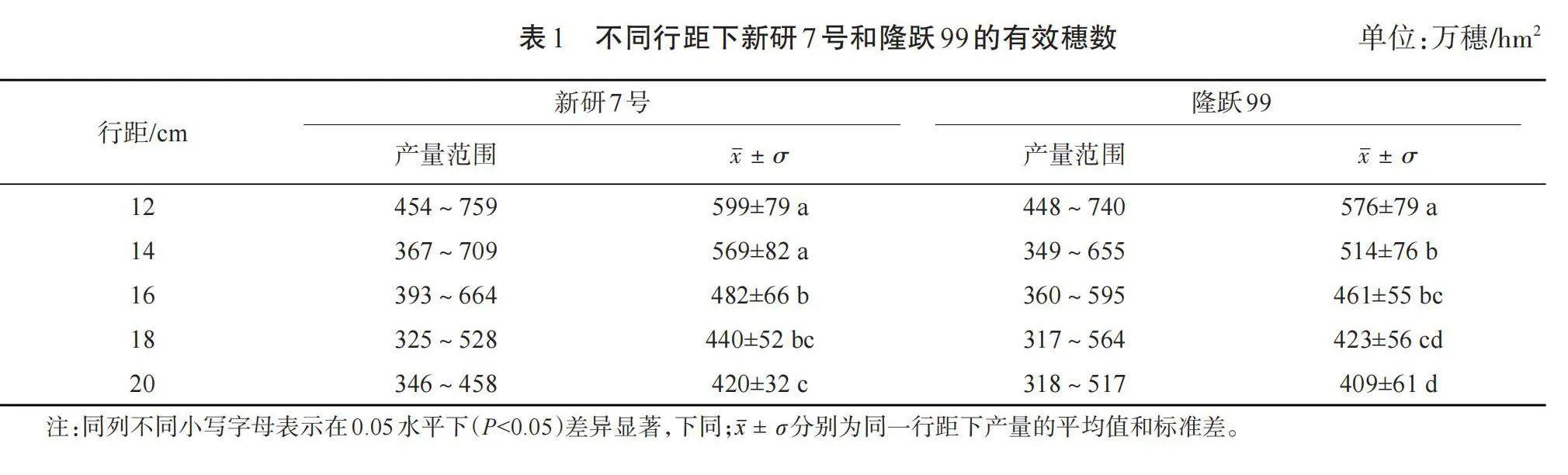

由表1可知,在不同行距下,新研7号的有效穗数为325万~759万穗/hm2,隆跃99的有效穗数为317万~740万穗/hm2,且在不同行距下,新研7号、隆跃99的有效穗数差异显著。

由表2可知,有效穗数(E)与行距、基本苗、基本苗的自然对数呈极显著相关,且|r(E,LS)|gt;r(E,lnD)gt;r(E,D);行距每缩小1 cm,新研7号、隆跃99的有效穗数分别增加25.448万穗/hm2、21.254万穗/hm2;基本苗每增加100万株/hm2,新研7号、隆跃99的有效穗数分别增加39.98万穗/hm2、34.86万穗/hm2。这说明行距和基本苗是有效穗数的主要限制因子,且行距的作用较大。当行距缩小到16 cm及以下时,通过增加基本苗也能使大穗大粒型小麦品种的有效穗数超过600万穗/hm2。

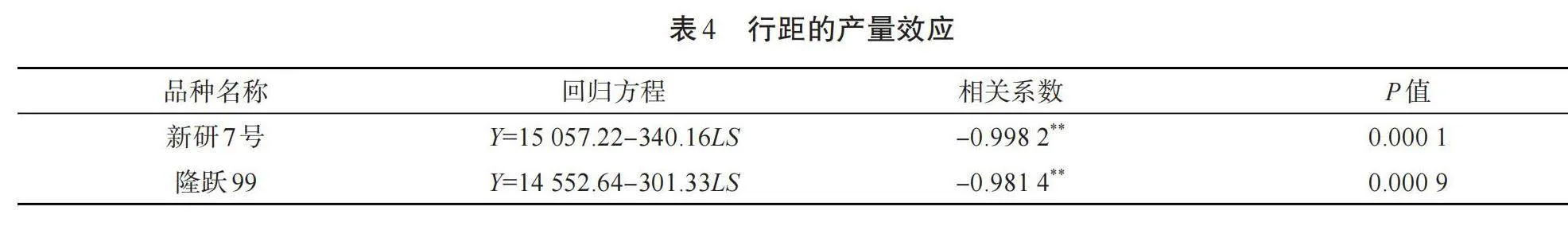

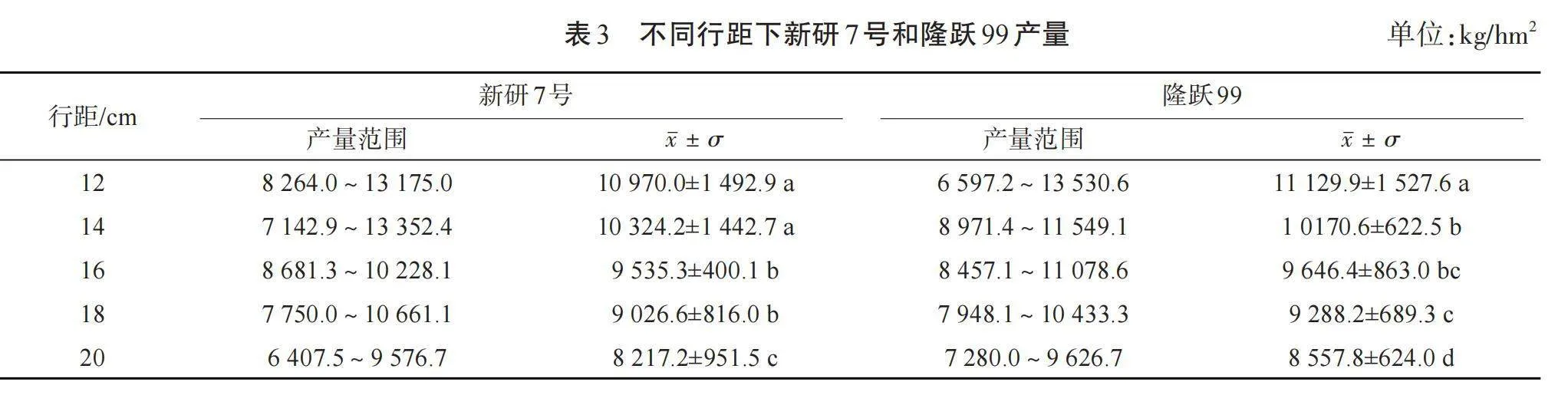

2.2 行距对新研7号和隆跃99产量的影响

由表3可知,不同行距下,新研7号的产量为6 407.5~13 325.4 kg/hm2,隆跃99的产量为7 280.0~13 530.6 kg/hm2,且在不同行距下,新研7号和隆跃99的产量差异显著。由表4可知,新研7号和隆跃99的产量与行距呈极显著负相关,即行距每缩小1 cm,二者的产量分别增加340.16 kg/hm2、301.33 kg/hm2。

2.3 窄行下密度和施氮量的产量效应

2.3.1 行距为12 cm时的密度和施氮量的产量效应

由表5可知,行距为12 cm时,新研7号的产量(Y)与基本苗(D)呈抛物线关系,与施氮量(N)的平方呈直线相关,最高产量对应的基本苗为327.96万株/hm2;隆跃99的产量与基本苗、施氮量呈二元二次曲线相关。

2.3.2 行距为14 cm时的密度和施氮量的产量效应

由表6可知,行距为14 cm时,新研7号、隆跃99的产量与基本苗呈正相关,与施氮量呈抛物线关系,基本苗与施氮量互作项系数为负,二者最高产量对应的施氮量分别为267.2 kg/hm2、269.2 kg/hm2。

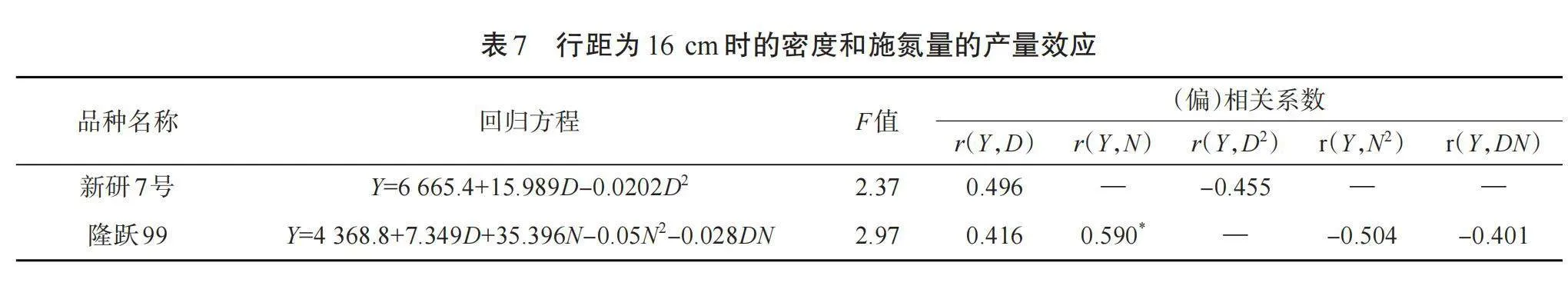

2.3.3 行距为16 cm时的密度和施氮量的产量效应

由表7可知,行距16 cm时,新研7号的产量与基本苗呈抛物线关系,最高产量对应的基本苗为396万株/hm2;隆跃99的产量与基本苗正相关,与施氮量呈抛物线关系,基本苗与施氮量互作项系数为负,最高产量对应的施氮量为263.5 kg/hm2。

3 讨论与结论

在同一栽培密度下,缩小行距会拉大株距,使植株间距较为合理,优化空间配置,从而增大单株营养面积,有利于分蘖的发生及提高分蘖的成穗率,增加有效穗数,夯实高产、稳产的群体基础。试验结果表明:有效穗数与行距、基本苗(自然对数)呈极显著的直线相关,且不同行距间的差异显著,大穗大粒型品种的有效穗数通过缩行增密也能突破600万穗/hm2。

合理的种植密度、适宜的行距能构建适宜冬小麦生长的群体结构,并成为产量提高的基础[6]。针对大穗大粒型品种分蘖能力差、成穗率低的缺点,选择窄行宽株的空间配置,有利于建立合理的群体结构,改善冠层结构,提高光合效率,促进干物质的积累,促使有效穗数、穗粒数、千粒重三要素协调,实现高产、稳产[7]。试验结果表明:新研7号、隆跃99的产量与行距呈极显著负相关,且不同行距间的差异显著;与基本苗、施氮量呈非典型二元二次曲线相关,且随着种植密度的增大而增加、随着施氮量的增加而先增后减。

大穗大粒型品种新研7号、隆跃99高产栽培要缩行增密,采取主茎成穗为主的栽培方法,推荐行距为16 cm以下、基本苗为330万~400万株/hm2、施氮量为260 kg/hm2,且随行距缩小而适当降低种植密度。

参考文献:

[1]安学军,李晓静,何力剑,等.窄行条播与种植密度对小麦品种科茂53干物质积累及产量特性的影响[J].农业科技通讯,2024(2):72-76.

[2]刘永华.淮北地区大穗型小麦兰考矮早八配套栽培技术研究[J].安徽农学通报(上半月刊),2010,16(3):58-60.

[3]田文仲,张媛菲,马雯,等.行距和播量配比对高产小麦品种“洛麦23”群体质量及产量的影响[J].西北农业学报,2018,27(3):347-353.

[4]张东志,张莉莉,谢荣,等.大穗大粒型高产小麦新品种新研7号的选育[J].中国种业,2022(4):138-140.

[5]张伟,张东志,张莉莉,等.大穗大粒型高产小麦新品种隆跃99的选育[J].中国种业,2023(6):103-105.

[6]王国强,王静静,杜洪艳,等.行距和密度配置对连麦8号群体质量及产量的影响[J].安徽农业科学,2022,50(5):35-37.

[7]郭雪云,张正,杨敏,等.密度和行距对冀东地区冬小麦群体结构、光合特性及产量的影响[J].江苏农业科学,2023,51(23):47-54.