大观原点乡村绅士化演化过程与动力机制研究

2024-12-31盛立杨永丰

摘 要:乡村绅士化是城乡要素双向流动背景下乡村转型与振兴的新路径,对全面推进乡村振兴和实现中国式现代化具有重要意义。基于对重庆市大观原点乡村绅士化现象的历时性田野调查,采用行动者网络理论解析乡村振兴背景下乡村绅士化演化的类型与机制。研究表明:从发展阶段看,大观原点乡村绅士化演化过程在乡村振兴时期经历了他力型绅士化和自我绅士化两个阶段;从演化类型看,组织型绅士化、地产绅士化、旅游绅士化和生态绅士化等多种类型并存一地,共生共荣;从动力机制看,我国乡村绅士化是政策、自然、文化、市场和技术驱动力综合作用的结果,中国特色的体制、制度和发展现实奠定了我国乡村绅士化的中国基调,而村域间的“泾渭”之别形塑乡村绅士化的路径更替和类型演化。

关键词:乡村绅士化;演化类型;演化机制;行动者网络;大观原点

中图分类号:TG333 文献标志码:A 文章编号:1674-7909(2024)12-04-8

DOI:10.19345/j.cnki.1674-7909.2024.12.001

0 引言

从党的十九大报告提出“实施乡村振兴战略”到党的二十大报告再次强调“全面推进乡村振兴”,乡村振兴战略一直被作为解决我国乡村问题、实现中国式现代化的重大战略举措。乡村振兴战略的实施极大地推动了城乡要素双向流动和乡村转型发展,乡村的本源价值在此战略背景下得以显现,并由此开辟了极具中国特色的新型乡村发展路径[1]。作为乡村发展的重要过程,乡村绅士化与乡村振兴相伴而生。在全面推进乡村振兴的大背景下,乡村地区乘上了时代发展的高速列车,资本、人才等要素不断流入乡村,乡村旅游蓬勃发展、乡村产业融合升级、乡村治理体系不断完善。一些向往田园生活的城市居民迁居乡村和大量农村居民高势能回流,引致乡村景观更新和阶层重构,催生出乡村绅士化现象。目前,我国对乡村绅士化现象的研究仍处于探索阶段,从乡村振兴视角出发对绅士化的探讨主要围绕乡村绅士化对乡村振兴的影响,倾向于将乡村绅士化作为乡村振兴的可行性路径及理论方法加以研究,缺少对乡村全面振兴过程中引发的绅士化现象的专题研究,且案例地多集中于东部沿海城中村、城郊村和中西部传统村落、艺术型乡村、旅游型乡村,对由乡村振兴政策全面驱动的绅士化乡村的探讨较少。大观原点作为乡村振兴示范点,区域内的社会景观、文化环境、经济结构等均发生了较大程度的转型与提升,其乡村绅士化发展多元而丰富,具有案例研究的典型性与代表性。鉴于此,笔者选取重庆市南川区大观原点为典型案例地,借鉴行动者网络理论,解析大观原点绅士化演化过程及类型,探讨乡村振兴型绅士化的动力机制,为当下乡村转型和振兴发展提供新的思路和理论借鉴。

1 研究区域、研究思路及数据搜集

1.1 研究区概况

以重庆市南川区大观原点为主要研究区域,包括大观原点项目辐射带动的5个镇、27个村。大观原点位于重庆生态大观园的门户——渝湘高速大观互通口,距南川城区约20 km,距重庆主城区约42 km(图1)。该区域背靠世界自然遗产、国家5A级旅游景区金佛山,环境优美、气候优良、资源丰富,有着丰富的人文景观和历史文化遗迹,是南川推进实施乡村振兴战略的示范地和景城乡一体化发展战略布局的重要组成部分。“三富”资源(空气富氧、土壤富硒、水源富锶)和“三优”禀赋(优越区位条件、优良生态环境、优厚文旅资源)使其成为独具魅力的康养福地、底蕴深厚的人文胜地、山清水秀的生态花园、富裕文明的幸福家园。现有中药材、蓝莓、草莓、香草、荷花、百合等10个千亩农业产业园,为其带来约3.5亿元的产值,另重庆市中医药科技产业园也位于该区域内。优越的区位条件吸引观光农业、康养地产、特色小镇、乡村旅游综合体落地此处,农家乐、民宿、露营经济随之迸发。至今,区域内多个乡村有中国美丽休闲乡村、重庆宜居宜业和美乡村示范创建村、重庆美丽乡村示范村、全国乡村治理示范村等美誉,其中大观原点作为2020年重庆十大乡村振兴示范案例之一,中国旅游协会称其为全国乡村振兴的“重庆”样板,其是精心塑造的现代农村名片、2022年“中国服务”旅游产品创意案例。因大观原点乡村绅士化过程中绅士化主体和诱发动力多元,便于呈现乡村振兴影响下的乡村绅士化演化的类型与机制,所以笔者选择此处为案例地作质性研究。

1.2 理论方法与分析框架

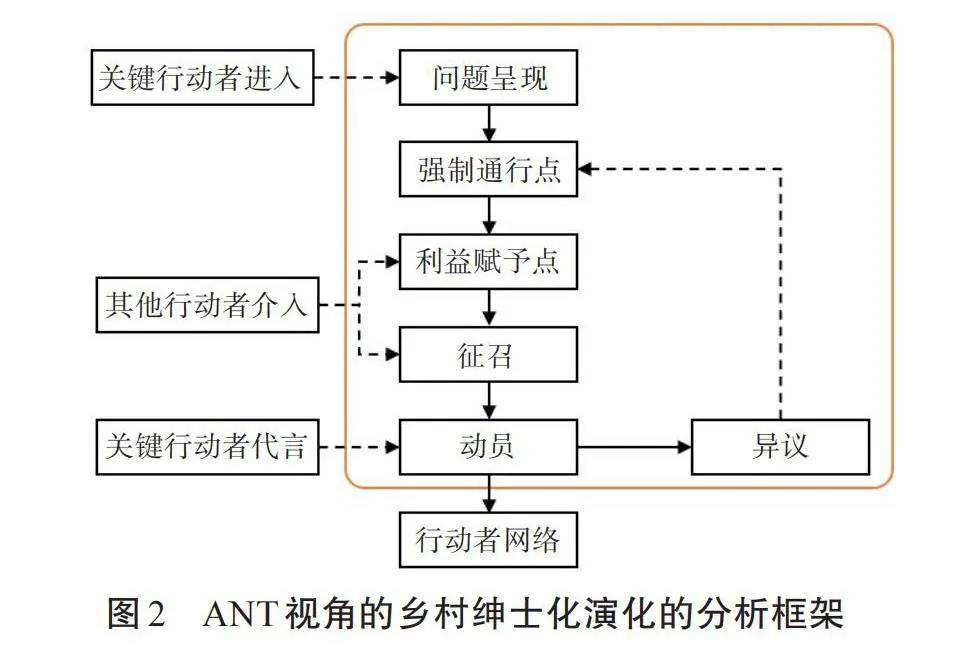

本研究以行动者网络理论(Actor-Network Theory,简称ANT)为理论基础,通过结构化的方式解构乡村振兴影响下绅士化演化过程及发展路径。行动者网络理论作为一种科学实践研究理论,依托网络系统模型呈现行动者之间的动力关系,将要素的流动和网络化的互动形态都纳入分析范畴,为研究乡村问题的整体性、多重性、多样性以及多变性提供了全新的视角[2]。ANT网络的本质是一种描述事物发展的工具,而不是事物本身,强调工作、交互和变化的过程,是一个“动态网络”,行动者(Actor)、异质性网络(Heterogeneous Network)和转译(Translation)是ANT网络的核心概念[3-4]。在网络中,内源或外生、个体或群体、人类或非人类所有能通过制造差别而改变事物状态的存在和力量都被视为广义平等的行动者[3]。行动者在实践中相互交织,共同构建并演进成一个动态的、不可分割的、演化着的异质性网络[5]。行动者通过行动构建网络的动态过程被定义为转译,行动者的角色功能和价值定位在转译过程中发生变化且被重新定义[6]。转译过程是ANT研究的核心内容,通常由4个阶段构成:问题呈现(Problematisation)是核心行动者通过定义问题建构网络和利益联盟,同时使不同行动者接受定义,即将核心行动者的利益实现途径转化为网络中的0PP(强制通行点);利益赋予(Interessment)即通过各种装置和策略使网络中的行动者成为利益共同体;征召(Enrolment)即定义和协调各种角色,尽可能多地将行动者纳入网络,其实质是利益赋予的结果;动员(Mobilization)即核心行动者上升为整个网络联盟的代言人,通过权力行使和任务赋予使所有行动者发挥自身作用,在此过程中可能会因利益分歧等原因产生偏离网络的力量即异议[2,7]。行动者网络将乡村人类和非人类、内生和外源的行动者都置于同一个网络体系中,可以更深入、全面地揭示乡村转型发展过程中网络建构与利益联盟的作用机制。因此,本研究将大观原点绅士化共同体纳入ANT分析框架(见图2),借助“转译”思维直观、系统、动态地展现乡村绅士化演化过程中行动者间的相互联结,并在此基础上揭示乡村振兴影响下乡村绅士化演化的过程、类型与机制。

1.3 数据搜集

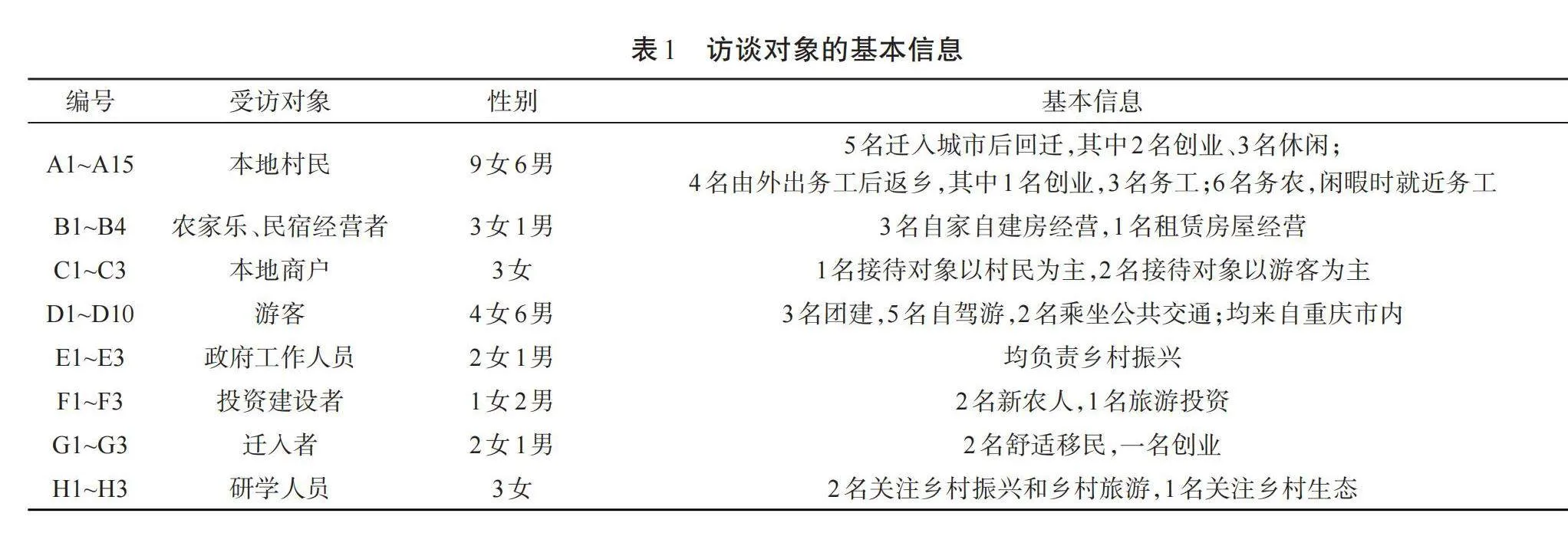

本研究数据来源于历时性田野调查,主要以观察法和半结构式访谈搜集必要数据,并搜集二手资料以补充本地经济和土地变迁情况。于2022年12月15日、16日进入大观原点,以实地调研为主、文献阅读为辅,确定研究主题,在参与式观察和开放式访谈中,获取乡村振兴推进情况和乡村社会生活空间的直观印象,通过对一手数据的编码分析,结合文献阅读,确定研究主题。2023年7—10月,多次往返案例地系统搜集数据,在此期间以原点游客接待中心和黎香湖为据点对案例地进行跟踪调研。对15位本地村民、4位农家乐和民宿经营者、3位本地商户、10位游客、3位政府工作人员、3位投资建设者、3位迁入者、3位研学人员共44位受访者(表1)进行半结构式访谈,访谈时间在15~60 min。对本地村民的访谈主要围绕村内经济、社会文化和景观的变化,他们的生计、旅游参与和村内事务参与情况、住房翻新情况、与外来暂住人员的关系以及对村内变化的感受等;对农家乐、民宿经营者和本地商户的访谈增加经营状况、政府支持力度、接待对象特征等;对游客的访谈则是围绕对大观原点的印象、乡村旅游体验、乡村振兴感受、重游及推介意愿等;对政府工作人员的访谈主要围绕政府在村镇发展中的作用、规划思路、对外来迁入者的态度,村内建设用地情况,乡村振兴发展情况、推进程度、方法、困难和成就等;对投资建设和开发者的访谈主要围绕经营业态、消费构成、投资建设方式、运营成效、与村民和政府的关系等;对迁入者的访谈主要围绕他们迁入之前的工作、家庭和居住情况,迁入的原因,迁入后对村镇乡村振兴工作和乡村发展的感受及与村民的关系等;对研学人员的访谈主要围绕乡村振兴及旅游发展现状、存在问题及对策建议等。此外,走访原点项目中心、大观、黎香湖镇政府与行政村村部,搜集政府公开工作报告、文件、年鉴、规划和统计数据,关注“南川方竹论坛”“大观原点”“黎香湖”等微信公众号及案例地其他网络动态,将其作为研究补充资料。

2 大观原点乡村绅士化演化过程

乡村振兴战略提出后,全国上下掀起了乡村游的热潮,乘此东风,“十二金钗大观园”、农事采摘基地、黎香湖湿地公园、川军血战到底等乡村旅游项目重焕生机,大观原点迸发出短时、大量、周期性的休闲旅游活动。在战略引导下,政府依托当地得天独厚的自然环境和区位优势,盘活乡村土地资源,招商引资推动当地蓝莓、茶叶和中医药种植基地的发展,以农带游,大力发展乡村旅游。随着乡村振兴战略的全面深入推进,大观原点以农产品和中医药种植为产业基础发展生态观光农业和农产品加工业,引进培育高新技术产业,充分发掘地方非遗文化、原乡文化和康养资源升级乡村旅游,推动产业不断转型升级。农、文、旅协同发展,逐步实现三产深度融合,成为景城乡一体化发展的重要组成部分。基于大观原点发展过程,研究参考PHILLIPS等[8]对英国城郊“绅士化蝶变”和谭华云等[6]对巴马盘阳河流域乡村绅士化发展历程的研究遵循的绅士群体更替与绅士化路径变迁,并结合乡村振兴战略发展背景和大事件,最终将大观原点乡村绅士化发展历程分为形成(他力型绅士化:2017—2020年)和发展(自我绅士化:2021年至今)两个阶段。

2.1 他力型绅士化:行动者网络的建立

在形成阶段,大观原点主要依靠政策、政府等外部力量驱动其社会空间和经济结构发生绅士化转变。该时期,其健康地理环境尚未得到充分开发利用,区位优势不明显,无法成为舒适移民和投资开发商的重要吸引物;村民和村集体虽然对乡村的需求迫切,但其力量相对有限,无法承担推动乡村振兴的重任。在此背景下,政府作为乡村振兴战略的主要践行者和乡村发展的主导者,成为绅士化的主导力量。政府通过投资拨款完善乡村基础设施、更新乡村空间,流转土地活化乡村土地资源,出台政策和制定规划发展乡村旅游。一名政府工作人员提到“在原点的发展过程中,政府确实承担了非常重要的角色,尤其是在前期。我们依托国家的乡村振兴战略,积极争取了上级的政策支持和资金投入”。此外,以在政策和政府组织引导下进入乡村的新农人、投资商和本地商户为代表的经营户,成为原点农业转型和旅游建设的参与者及乡村发展转型的辅助者,这些辅助者表示,政府的政策鼓励和资金支持为其进入大观原点提供了很好的保障。大众游客在休闲、观光、旅游等乡村空间消费过程中同样助推了乡村物质景观的变迁。因此,形成时期大观原点绅士化的人类行动者主要包含政府、村委会、经营户、大众游客、乡绅和村民等,非人类行动者主要包含政策资金、房屋、土地资源、农业旅游资源、红色和非遗文化等,各行动者在目标达成过程中遇到不同的问题阻碍,如图3所示。

行动者中政府对于解决自身问题的诉求最大,是引导行动者网络建立的关键行动者。政府汇聚其他行动者面临的问题阻碍,形成“发展乡村旅游、助推乡村振兴”的强制通行点(OPP),以此响应和协调各类异质行动者的利益诉求。该时期政府以乡村振兴战略为支撑和目标,通过行政、土地、市场、环境等多种方式征召动员尽可能多的行动者进入联盟:行政征召,政府出台地方政策、制定规划、整合行政资源、松绑土地政策,整合升级乡村旅游项目,坚持创新农业农村投融资机制,加快形成财政优先保障、金融重点支持、社会积极参与的多元化投入格局,吸引人才、资本、市场进入;土地征召,政府创新乡村土地资源流转方式和方向,完善农村承包地所有权、承包权、经营权“三权”分置土地制度改革,发展多种形式适度规模经营,活化乡村土地资源,使地产开发、旅游项目建设和农业转型发展成为可能;市场征召,通过招商引资等方式,放开市场约束和刺激市场活力,催生多元要素流入乡村,而种植园、观光农业的出现将原本自给自足的小农经济纳入消费市场,促进了当地农业的转型升级;资源环境征召,政府以红色、非遗等文化资源、田园风光和健康地理环境驱动乡村旅游发展,利用大观原点独特气候、土地资源吸引新农人进入乡村地域。此演化阶段主要的异议来源于政府工作人员的频繁调动使得当地政策规划的实施出现断点,乡村发展受阻,同时当地村民参与度低,其在利益分配方面产生异议。总之,在政府主导的绅士化形成时期,为满足各类行动者的利益诉求和预期目标,政府通过多种方式征召动员多元行动者进入联盟,参与乡村振兴发展,并通过利益协商和行动联结解决异议,最终形成较为稳定的行动者网络。

2.2 自我绅士化:行动者网络的转换

乡村振兴战略的推进、基层政府政策规划的更新和自身发展水平的提升使大观原点发展模式由外力助推向内生发展转变。 2021年7月南川区政府发布《重庆市南川区景城乡一体化发展规划》,着力于城依景、景融乡、乡伴城,打造景城乡融合发展示范区,其中“乡”以生态大观园区(现大观原点)为重要功能区域。大观原点作为南川发展乡村的一大手笔,致力于成为乡村旅游“一站式”服务平台和“农文旅融合”高品质乡村综合体。2022年4月南川区人民政府印发《南川区文化和旅游发展“十四五”规划(2021—2025年)》,提出打造大观园乡村旅游度假区在内的4个旅游度假区,支撑大健康产业集聚区,构建“农业体验、乡村文创、乡村民宿、农耕文化”四大乡村旅游产品体系,完善乡村旅游配套设施,高水平助推乡村振兴。该规划为大观原点制定了新的发展目标,提供了新的发展路径,加快了研究区绅士化进程。此外,在“健康中国”、成渝地区双城经济圈建设、“一区两群”等重大战略机遇面前,大观原点积极顺应大健康产业、建设中医药科技园区,培育壮大森林、文旅、运动、中医四大康养业态,建立健全健康旅游、健康旅居、健康养老、健康食品等“健康+”产业新体系,打造打响“世遗净土·康养胜地”品牌。随着战略规划的更新和大观原点自身发展水平的提高,其重点目标也从“发展乡村旅游,助推乡村振兴”转到“景城乡农文旅融合发展,乡村全面振兴”。在战略引导和政府扶持下,村委会、通过创业成长起来的本地乡绅逐渐替代当地政府成为发展阶段绅士化的主要力量,主导乡村绅士化发展进程。此时,村委会、乡绅和村民成为乡村振兴战略的主要践行者,健康地理环境吸引而来的舒适移民和投资商作为重要的辅助者,在战略全面推进过程中,共同主导大观原点绅士化发展。关键行动者的转换打破了原有网络的稳定,一些新的行动者通过动员与征召进入网络,同时各行动者被赋予新的角色和任务,行动者角色发生转换,如图4所示。

在新的网络中,村委会和本地乡绅成长为乡村振兴战略的重要践行者,主导大观原点绅士化发展进程。村委会在政府的引导帮助下,结合本土特色资源,升级发展原有项目,引进、培育新项目,组织群众参与基层治理和乡村建设,承担起乡村发展重任;产业发展和旅游经济带动民宿、农家乐、种植户等本地乡绅涌现,这些乡绅表示不仅自己要发展,还要在拓宽集体经济组织收入来源的同时,推动更多的普通村民从农业生产者向经营者转变;政府角色退居幕后,以机构推进、政策引领、招商引资等宏观调控方式,规制和影响乡村发展的性质和方向;因健康地理环境、田园风光迁居于此的舒适移民成为村落的一分子,使当地社会阶层和人口结构趋于混杂化,并通过参与乡村基层治理和融入自己的审美情趣影响着乡村物质景观的呈现;原乡文化的挖掘传播使普通村民的社会认同感增强,而农文旅各产业的融合发展又使普通村民的既得利益增加,从而使普通村民由被动参与基层治理和乡村营建转为主动;土地承包者、旅游公司、地产开发商、企业经营者作为市场主体,介入当地生产和经营活动形塑农文旅融合发展格局,改变经济构成,丰富乡村业态;大众游客通过乡村消费和旅游参与,催生旅游产品的更迭,促进基础设施和公共服务的完善及推动产业发展转型等。非人类行动者也被赋予了新的含义,如政策资金扶持和良好区位条件成为企业、资本进驻和人才引进的首要保障,健康地理环境成为发展大健康产业和康养旅游的核心吸引物,原乡文化和民俗活动成为游客的文化消费产品,基础设施与公共服务成为生活和产业发展必不可少的物质基础等。各异质行动者在政策引导、市场驱动下紧密联结,最终在强制通行点“景城乡、农文旅融合发展,乡村全面振兴”的作用下实现了行动者网络的转换。

3 大观原点乡村绅士化动力机制

3.1 政策驱动力

中国特色的体制、制度和发展现实,孕育了“中国式”乡村绅士化。不同于西方国家,中国治理的特色之一就在于自上而下的管理,这种自上而下的体制环境使得我国城乡建设活动具有较强的政策导向性[9]。此外,城乡分割的二元社会结构下,农村集体土地产权制度成为我国乡村发展面临的又一重要制度性壁垒,这一相对严格的乡村土地制度严重阻碍了农村土地资源融入资本市场,制约城市要素向乡村回流,导致乡村发展空间受限[10-11]。因此,我国乡村绅士化离不开政府干预和政策制度的引导。一方面,乡村振兴战略的实施从国家层面推进乡村产业、生态、文化、组织和人才振兴,区政府和镇政府通过土地制度改革、创新农业农村投融资机制等具体举措,规制和引导乡村绅士化发展的性质与方向的同时促使组织型乡村绅士化的形成。另一方面,宏观政策和基层政府具体举措鼓励和引导资源、资本和人才要素流向乡村,引发乡村地域的绅士化现象。南川区政府和各镇政府通过纵深推进重点领域改革、优化产业局、培育重点项目、出台优惠政策等,吸引社会资本、市场主体、优秀人才等进入大观原点,加快当地地产绅士化、旅游绅士化和生态绅士化等绅士类型的演化。

3.2 自然、文化驱动力

乡村自然资源、康体环境与田园生活等要素与绅士人群美好生活需要、消费偏好和文化审美等要素共同构成乡村绅士化推拉机制[12]。乡村绅士化实质是一种体验经济,是以乡村原生态的自然环境与淳朴的生活方式为消费对象的审美化消费[13-14]。单调乏味的生活方式,忙碌的工作模式和交通拥挤、环境污染等城市病让绅士群体对城市产生逃离心态,转而向往舒适、宁静的田园生活。此外,中国社会的乡土性将乡土文明和乡土观念扎根于亿万同胞的情感和价值观中,从“记得住乡愁”到“留住乡愁记忆”,乡村厚植着人们的情感依恋和精神寄托,可以满足人民日益增长的美好生活需要。大观原点以原乡文化、农耕文化为内核,利用“三富”资源(空气富氧、土壤富硒、水源富锶),依托“三优”禀赋(优越区位条件、优良生态环境、优厚文旅资源),成为独具魅力的康养福地、底蕴深厚的人文胜地、山清水秀的生态花园以及富裕文明的幸福家园。不少绅士群体在访谈中表示上述自然、文化资源优势是吸引其下乡返乡的首要原因。此外,迁入者在访谈中提及为实现理想的田园生活,他们将对乡村生活的想象和独特的审美价值融入房屋改造和空间重塑,让田园变公园、农房变客房、产品变商品、劳作变体验。乡村空间往复的想象与使用和自然驱动力与需求驱动力的推拉共同驱动乡村绅士化进程。

3.3 市场、技术驱动力

乡村绅士化实质是市场要素驱动下的空间生产与空间消费。资本下乡与“租差”利益分配是乡村绅士化发展与演化的关键因素。我国长期以来的城市中心论思维方式,一方面使乡村人口流失、耕地撂荒、建筑闲置和基础设施老旧,出现人口、土地、产业和基础设施空心化;另一方面使得资本在城市区域内过度积累,限制了资本的良性发展。乡村空心化使得乡村地租日益低廉,而乡村自然资源、田园风光、政策导向等要素赋予其较高的潜在地租,“租差”由此产生。资本无利而不往,为寻求进一步增值,资本会进行地理扩张,此时,地价低廉、环境优美的乡村成为其增值性转移的理想场所。尤其是在乡村振兴大背景下,各级政府通过“三权”分置、土地流转、适度规模经营等措施进行土地制度的市场化改革,打破了资本流动的制度壁垒,畅通了资本要素的下乡渠道。“租差”利益的产生和制度渠道的畅通驱使资本流入乡村地域,在对乡村空间的消费和利用其生产的过程中驱动乡村绅士化进程。消费转型是乡村绅士化的又一重要驱动力。一方面,绿色经济发展及绅士群体消费习惯的转变使资产阶级的消费空间逐渐由城市转移至乡村地区。不少村民表示,城里人十分青睐乡村的农产品和健康生活方式。这不仅促进了农产品的热销,还促使居民消费理念向绿色可持续方向转变,从而推动了乡村产业发展模式的转型升级与资源利用方式的重构。另一方面,消费文化的蔓延以及城市空间的拓展使乡村空间发生消费化转型[15]。绅士群体游憩、康养的需求和投资开发商营建消费空间的需要使乡村原有景观、闲置房屋和土地得以重新利用与改造,在扩大大观原点建设空间的同时催生出康养旅游、休闲娱乐、农事体验和教育研学等形式的商业化物质空间。而物质空间的商业化推动本地经营者崛起并吸引外部资本介入,大观原点人口阶层趋于混杂化,表现出明显的绅士化特征。此外,消费化转型吸引了下乡资本和绅士参与村落的治理,将企业式管理逻辑与市场化思维融入乡村空间组织和治理之中,推动了乡村空间治理的绅士化转型。

技术设施要素为乡村绅士化提供了现实可能性。一方面,交通、通信、廊道等技术设施缩短了城乡之间的感知距离,压缩了时空,提高了城市人群田园牧歌理想生活的可得性。大观原点凭借优越的地理位置、优良的康养环境、便捷的交通、区域内完善的基础设施和公共服务成为人们梦想迁入且容易迁入的首选之地,吸引经营户、投资商、大众游客、康养人群、教育研学人员等多元主体进入。多名游客和康养人员在访谈中提及大观原点凭借其优美的自然康养环境、完善的基础设施和生活便利性,成为他们理想的长期居住和休闲之地。另一方面,完备的技术设施为资本下乡提供了前提条件。数字乡村建设、物流渠道畅通、产业园区聚集将各类资本引入当地各行各业,农业、文化产业、康养旅游业在大观原点争相迸发,如中海·黎香湖、瑞航生物科技、“稻香渔歌”“漫居·有点田”“乡颂·风物集”等,带动了区域内物质景观和产业结构的转变。

4 结论与讨论

4.1 结论

本研究以大观原点为案例地,对其乡村绅士化现象进行历时性田野调查,借助行动者网络“转译”思维,探讨乡村振兴影响下乡村绅士化演化过程与动力机制,丰富了乡村绅士化理论和现象的中国解释。

研究发现,首先,大观原点绅士化是一个由人类行动者与非人类行动者、他力行动者和内生行动者共同缔结的行动者网络。在其绅士化形成与发展的ANT网络的转换过程中,关键行动者从地方政府向村委会、本地士绅、舒适移民和投资开发商演进;主导力量的变化促使其乡村绅士化演化路径由外力驱动转向内生发展;同时,必经之点由“发展乡村旅游、助推乡村振兴”转向“景城乡、农文旅融合发展,乡村全面振兴”。其次,大观原点乡村绅士化演化过程在乡村振兴时期经历了形成和发展两个阶段。绅士化类型从形成阶段单一的组织型绅士化演化为发展阶段的地产绅士化、旅游绅士化和生态绅士化,共同建构了多种类型共生共荣的绅士化现象。最后,综合分析大观原点动力机制发现,我国乡村绅士化是政策、自然、文化、市场和技术驱动力综合作用的结果:①基于中国特色的体制、制度和发展现实,我国乡村绅士化离不开政府干预和政策制度的引导;②乡村自然资源、康体环境与田园生活等要素和绅士人群美好生活需求、消费偏好与文化审美等要素,驱动绅士化在乡村空间往复的想象与使用和自然驱动力与需求驱动力的推拉中演进;③乡村绅士化实质是市场要素驱动下的空间生产与空间消费,其中资本下乡和“租差”利益分配在对乡村空间的消费和利用其生产的过程中驱动乡村绅士化的进程,消费转型驱使乡村物质空间、社会结构和治理模式发生转变;④交通、通信、廊道等技术设施要素提高了乡村的可达性,为乡村绅士化提供了现实可能性。

4.2 讨论

本研究以大观原点为单一案例进行质性研究,解析了乡村振兴背景下乡村绅士化演化过程和动力机制,为中国特色乡村绅士化的理论建构做出了一定的贡献,同时也为现阶段乡村振兴提供了一定的实践启示。首先,案例地乡村绅士化在村落内部主体、自然资源和外部政策、资源、资本等多元行动者参与下呈现出内外联动的发展格局,且在绅士化的演化过程中,其核心驱动力量完成了由外向内的转变,丰富了自我绅士化的内涵解释,拓展了乡村绅士化的类型。其次,笔者借助行动者网络“转移”思维,将非人类行动者纳入分析框架之中,打破了以往主客二元论的研究范式,为理解绅士化过程中多元主体的互动关系提供了全新视角。此外,本文从政策、自然、文化、市场和技术等方面综合分析了乡村振兴过程中乡村绅士化的驱动力量,强调了基于中国特色的体制、制度和发展现实,以及我国乡村绅士化离不开政府干预和政策制度的引导,为乡村绅士化解释框架落下中国本土脚注。最后,在乡村振兴之中孕育的乡村绅士化对乡村振兴本身有一定的启示作用,绅士化过程中外部资本力量介入和本地资源、阶层提升引致乡村物质景观、经济结构、社会空间和治理模式转型,为乡村振兴提供了案例支撑和方案。

受单个案例研究局限性的影响,本研究仅能解释一类在乡村振兴战略影响下的乡村绅士化演化过程与机制,研究结论在普遍适用性方面存在不足,未来还需要对地方政策不同和具有文化差异性的案例地做进一步的横向比较研究。同时,大观原点作为典型的乡村振兴影响下的绅士化案例地,有待于对其进行更长时段的历时性调查与纵向比较研究,以进一步审视这样的模式能否可持续,是否会因为新的乡村宏观发展战略和基本制度安排而导致社会空间与物质景观发生更进一步的变迁与重构。

参考文献:

[1]张京祥,申明锐,赵晨.乡村复兴:生产主义和后生产主义下的中国乡村转型[J].国际城划,2014,29(5):1-7.

[2]成文浩.行动者网络理论在人文地理领域应用研究述评[J].科技展望,2015,25(30):260.

[3]LATOUR B.Reassembling the Social.An Introduction to Actor- Network- Theory.New York: Oxford University Press,2005.

[4]CALLON M.1986.The sociology of an actor-network: The case of the electric vehicle//Callon M,Law J,Rip A.Mapping the dynamics of science and technology.London: Macmillan Press: 19-34.

[5]李志刚,谭雅文,许红梅.“行动者网络”理论视角下乡村扶贫振兴研究:以重庆市石柱土家族自治县中益乡为例[J].城乡规划,2022(2):1-12.

[6]谭华云,周国华.基于行动者网络理论的乡村绅士化演化过程与机制解析:以广西巴马盘阳河流域为例[J].地理学报,2022,77(4):869-887.

[7]谢元,张鸿雁.行动者网络理论视角下的乡村治理困境与路径研究:转译与公共性的生成[J].南京社会科学,2018(3):70-75.

[8]PHILLIPS M,SMITH D P.Comparative approaches to gentrification:Lessons from the rural. Dialogues in Human Geography,2018,8(1):3-25.

[9]张熹,常皓.国内乡村振兴中的绅士化现象研究述评[J].昆明理工大学学报(社会科学版),2022,22(4):128-137.

[10]刘蕾.政府主导型乡村绅士化的特征、机制与效应研究[D].南京大学,2017.

[11]刘蕾,朱喜钢,孙洁.组织型乡村绅士化现象及机制研究:以南京不老村为例[J].上海城市规划,2019(2):131-136.

[12]谭华云,周国华.地理学视角的乡村绅士化研究框架[J].经济地理,2022,42(11):173-184.

[13]SMITH D P,PHILLIPS M.Socio-cultural representations of greentrified Pennine rurality[J].Journal of rural studies,2001(17):457-469.

[14]何静,岳艳秋,汤爽爽.大都市边缘区乡村绅士化的发展特征及机制差异研究:以南京市黄龙岘村和苏家理想村为例[J].现代城市研究,2022(11):1-7.

[15]林元城,杨忍,邓颖贤.论中国乡村空间都市消费化转型与乡村振兴[J].地理研究,2023,42(6):1697-1714.