萧红处女作首次刊发始末

2024-12-31方未艾/口述方朔/撰文

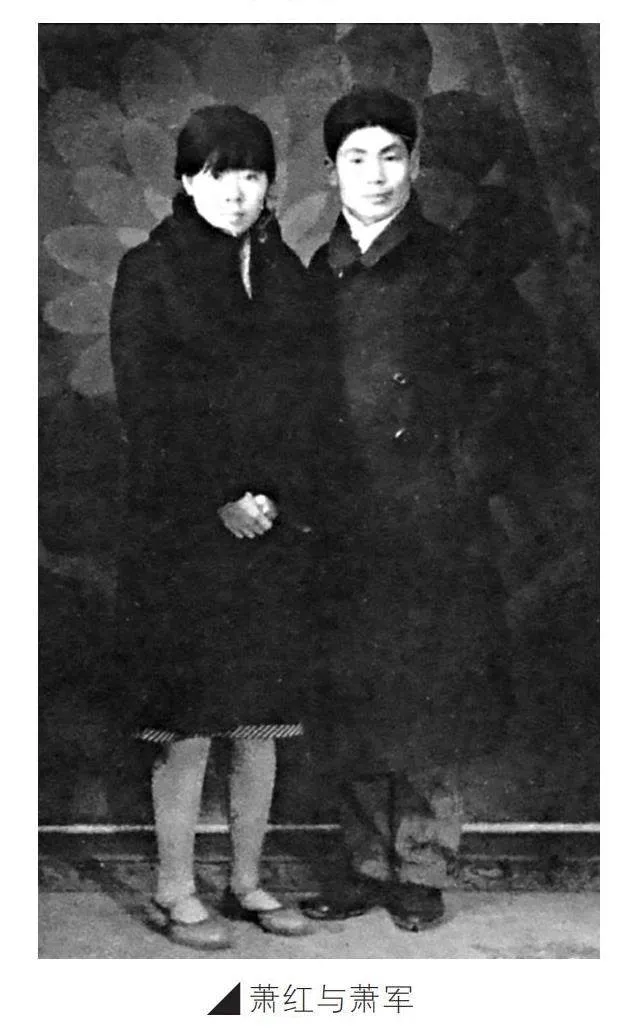

萧红于1933年初在哈尔滨开始发表小说作品,1942年1月22日病逝于香港,在她短短的三十一年生命里,不到十年的创作生涯,给我们留下了《弃儿》《生死场》《商市街》《呼兰河传》《小城三月》等近百万字的作品。然而,萧红的处女作公开发表究竟是哪篇?是小说,是诗,还是散文?当今国内众说纷纭。1932年至1933年,我在哈尔滨当报社副刊编辑时,萧红曾用名张迺莹,笔名悄吟、田娣。我和萧军是刊发萧红处女作的当事人,追诉史实如下。

第一首诗《春曲》的发表

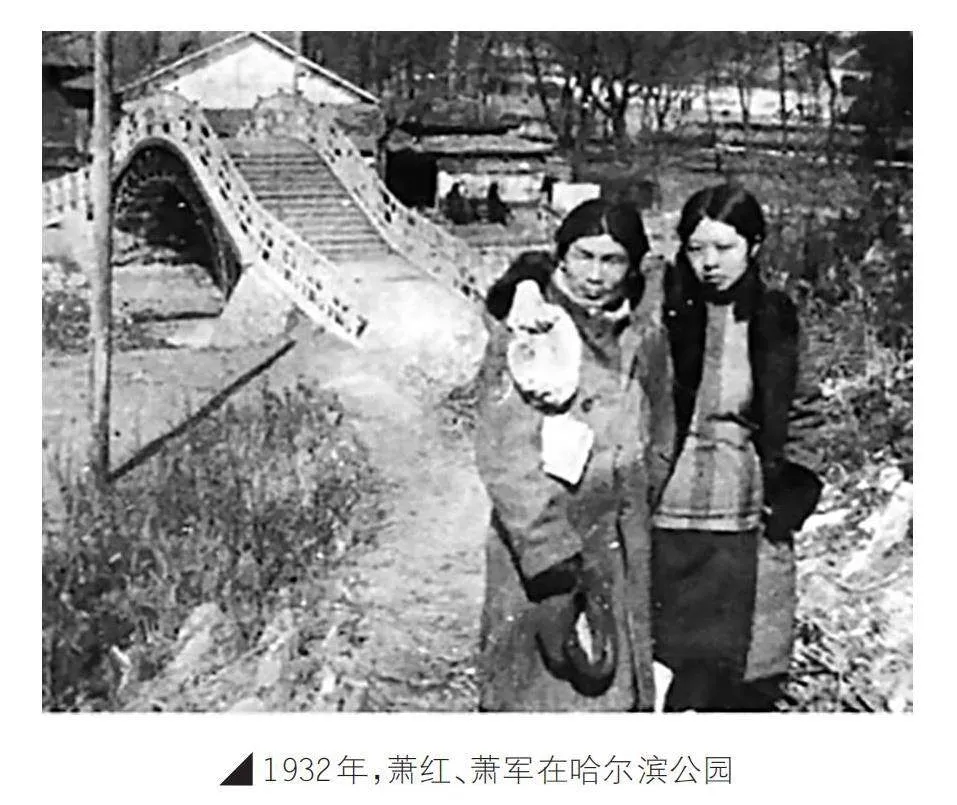

1932年春,我和萧军在哈尔滨经常给报社投稿,认识了几位报社编辑。经《东三省商报》编辑陈稚虞介绍,我在道外十四道街的东三省商报社担任了副刊《原野》编辑。萧军经《国际协报》编辑裴馨园介绍,到《国际协报》担任专访,协助编辑副刊。

是年5月间,我在来稿中收到一篇新诗,诗的题目是《春曲》,附有短笺,笺后署名张迺莹。《春曲》是首短诗,共两节八句:“这边树叶绿了,那边清溪唱着。姑娘啊!春天到了。去年在北平,正是吃着青杏的时候,今年我的命运,比青杏还酸!”短笺写的大意是:编辑先生,我是一个被困在旅馆的流亡学生,我写了一首新诗,希望能在你编的《原野》上发表出来,在这大好春光里,可以让人们听到我的心声。

稿纸和信纸用的是八行信纸,写文字用的是紫色铅笔,纸张陈旧,字迹工整。我看信封上的来信地址,只写了“寄自旅馆”四个字。我每天收到许多来稿,有熟人的,也有陌生人的,但还没有这样自述身世的奇异的来稿。虽然当时认为此诗抒发的感情很真挚,有一定感染力,但作者到底是何人很难确认。我又看了一遍诗稿,就把它放在待发的稿件里了。

那时的哈尔滨被日本人占领不久,伪政权刚建立,对报纸还没有规定检查制度。报馆的编辑和记者,虽然已经成了亡国奴,还仍以“无冕之王”自居,写的稿子只要写上姓名或笔名就可以发表出去。当时,我给一些朋友发表的稿子,反映了人民遭受的一些苦难和当亡国奴的愤慨,也借机用微薄的稿费帮助生活困难的朋友。署名张迺莹的这篇稿子,我没有很快发出的原因,是想了解一下实际的情况再处理。

萧军(当时笔名三郎)受《国际协报》副刊编辑裴馨园邀请,去帮助他编辑副刊《国际公园》,住在裴的家里。有一次我到《国际协报》编辑部去看萧军和裴馨园,他们在副刊编辑室正看一封求援的信。老裴看见我就说:“你也看看这封信,是什么意思。”我接过来一看,笔迹很熟悉,是封求援的信。信上说,她是北平大学女子师范学院附中的女学生,九一八事变后家乡沦陷回到哈尔滨,因为欠下旅店费无力偿还,竟被作为人质失去了自由。从前,她是反对包办婚姻离开家乡的,所以现在得不到亲友的同情和帮助,希望得以帮助。信末署名和我收到的那封短笺上的署名一样——张迺莹。

萧军递给我那个信封,我看到寄信的地址写的是:道外十六道街东兴顺旅馆二楼十八号。张迺莹住的这个旅社,与东三省商报社相距不远。

裴馨园有些顾虑,因为前不久有人用女人的名义,约他到新世界饭店会面,他高高兴兴地去了,结果被几个不相识的青年人一顿羞辱。从此,再有以女人名义写信给他,他总以为又是有人在设圈套捉弄他。这时他心有余悸地说:“这真是一个女学生被困在旅店里吗?如果是真的,我们可以给她一些帮助。”

我说:“前些日子,我也收到她写的信,还有一篇诗稿,只是没有写明地址,无从了解真情。如果这人当真在十六道街的东兴顺旅馆,距离很近,无妨去看一看。”

萧军仔细地看了看信上的笔迹,肯定地说:“我看就是一个女人写的,也许她是真的被困在那里了,即使是坏人设的圈套,我们也不妨去看一看。”

我是最知道萧军的,他一贯见义勇为,好打抱不平,又多年练习武术,曾多次和武术界的名手比试过且都占上风,即使独自一人遇到三五个坏人,那也不是他的对手。我赞成地说:“三郎,你先去探探虚实吧!”萧军同意了。就在这天下午,他到东兴顺旅馆探虚实去了。

第二天上午,萧军到东三省商报社来看我。他说,他去东兴顺旅馆了,那人确实是一名女学生,人很年轻,看她画的画,写的新诗,都很有才华,应该给以同情和帮助。当天,萧军邀我同去认识认识。因为东兴顺旅馆与东三省商报社只隔一道街,相距很近,我就一同去了。经过萧军介绍,我们彼此开始认识。以后,有时我和萧军同去看望,有时一人去看望,经过逐渐了解遂成了朋友。

在哈尔滨发大水时,萧红独自一人离开东兴顺旅馆找到萧军,暂住在裴馨园家。萧红在老裴家没住多久就病倒了,萧军把她送到道里的市立医院住院。出院后再未回到老裴家,他们搬到道里公园对面中国第一道街街口欧罗巴旅社第三层楼上一个小房间里同居了。

我知道她和萧军已经相爱结成伴侣,为了祝贺他们,我就在所编辑的《原野》副刊上,把他俩写的诗和文出了一期专刊。这时,《春曲》前四句“这边树叶绿了,那边清溪唱着。姑娘啊!春天到了”首次刊发出来。原来的后四句“去年在北平,正是吃着青杏的时候。今年我的命运,比青杏还酸”当时已经不“酸”了,我就没有给刊发。

在这期专刊上,还有他们相识以后写的一些散文,现在我已经记不清楚了。专刊在他俩手中保存很久,后来萧军和萧红离开了哈尔滨,专刊也不知什么时候失落了。

萧红是以小说和散文著称于世的,她的诗发表得很少。1937年,她将自己1932年至1937年写的诗,编辑成一本《萧红自集诗稿》,在离开上海去武汉前,担心路上丢失,由萧军将诗稿及其他文稿、信件打成一个包裹,留给了鲁迅夫人许广平代为保存。1949年许广平将萧军当年留给她的包裹,送到了北京的鲁迅博物馆。1980年,《中国现代文学研究丛刊》第三辑,将《萧红自集诗稿》的七十一首诗全部刊发出来,让世人一睹风采。

学者、专家陆文采和冷淑芬著文评论:“萧红是个‘不以诗名,别具诗心’的女作家,她的诗歌创作里已展现了她别具一格的艺术特色。这给她充满个性笔触的抒情诗,带来了独有的艺术魅力,是她将近十年文学艺术探索中的一个不可分割的部分,是她思想跋涉和艺术探索的一个缩影。”可见,萧红的诗在她的文学创作中,也是不可忽视的一部分。

第一篇小说《王阿嫂的死》首次刊发

萧红的第一篇小说《王阿嫂的死》,在1933年10月她和萧军第一次自费出版的《跋涉》一书中,篇尾标明的时间是“1933年5月21日”。《春曲》的前四句也收在此书中,附在《王阿嫂的死》一文的前一页。

萧红的另一篇小说《弃儿》没有收入《跋涉》中,它真正发表的时间是1933年5月6日至17日,在长春《大同报》副刊《大同俱乐部》上连载。从纸面标明的时间看,《弃儿》的写作早于《王阿嫂的死》一文。为此,后来一些不明真相的人,就把《弃儿》传为萧红的小说处女作。

至于萧军和萧红出版的《跋涉》中,为何《王阿嫂的死》篇尾标明的时间是“1933年5月21日”,我没有询问过,也许是该文发表后予以修改的时间。关于萧红小说处女作《王阿嫂的死》具体刊发时间,我和萧军都是当事人,是最有事实根据的。

1932年冬天,裴馨园在他负责编辑的副刊《国际公园》上,发表了一篇自己写的杂文《鲍鱼之市》,因讽刺了市长鲍观澄,被提出抗议,只好离开《国际协报》,由陈稚虞暂任副刊编辑。不久,陈稚虞就介绍我到《国际协报》担任副刊编辑助理。

这时,萧军和萧红在道里商市街二十五号院内居住,萧军当了这院主人的家庭教师。我去他们的住处看望。未承想,几个月未见,萧红竟变成又黄又瘦、精神萎靡的少妇了。

1933年的新年前,《国际协报》搞“新年征文”,萧军和几个朋友都劝萧红也写一写,萧红就动笔了。记得萧军在一次见到我时,把萧红的小说稿子送到我手上,题目是《王阿嫂的死》,署名悄吟。

《王阿嫂的死》写的是王阿嫂丈夫被张地主逼疯烧死,王阿嫂也被张地主踢打,以致在产后死去,新生儿未能活成,养女又成为孤儿的悲惨故事。小说中王阿嫂最大的抗争,只能是“哭”与“死”,她哭已死的丈夫,哭自己已死的心。文章在揭示人性之恶的同时,反映了农民身上的耐力和生的韧性,以及当时黑暗的农村状况。我和陈稚虞看后都认为写得真实感人,文笔流畅,情感充沛,决定发表。萧红在哈尔滨以“悄吟”为笔名,从此开始正式从事文笔生涯。这年她二十一岁。

《王阿嫂的死》在“新年征文”发表后,在哈尔滨文坛颇有影响。这也激发了萧红的创作热情,她不再只给萧军抄稿子了,一旦有创作动机,就自己动笔写文章。这时期,她写的一些散文和短篇小说,很快用悄吟、田娣的笔名,在几家报纸上刊发。这些大都是她在东兴顺旅馆给我绘声绘色讲过的事情,虽没有当时她“表演”得动人,但充满了诗情画意。这种写作特色,正是她后来在文坛上所显露出的超人的天才表现。

由于日本鬼子、汉奸、走狗在哈尔滨横行霸道,人们的生活日益困苦,这对萧军和萧红是场深刻的民族仇恨教育。这一时期,他俩写的作品都是反映社会现实的,十分真实。 这阶段,萧红受萧军的影响是最大的。

关于萧红《王阿嫂的死》的首次刊发时间和报纸版面,在萧军的回忆录《人与人间》第二百一十五页,有一段明确的文字:“一九三二年终,报社要在新年出版一份‘新年征文’特刊,我和其他朋友们全都鼓励她写一写。起始她是谦逊的,缺乏自信的……好在,这特刊是由熟人所编,文章不会落选,于是她就写了《王阿嫂的死》,这个短篇被刊登了,受到朋友们的鼓励了…… 这就是她从事文学事业正式的开始。”

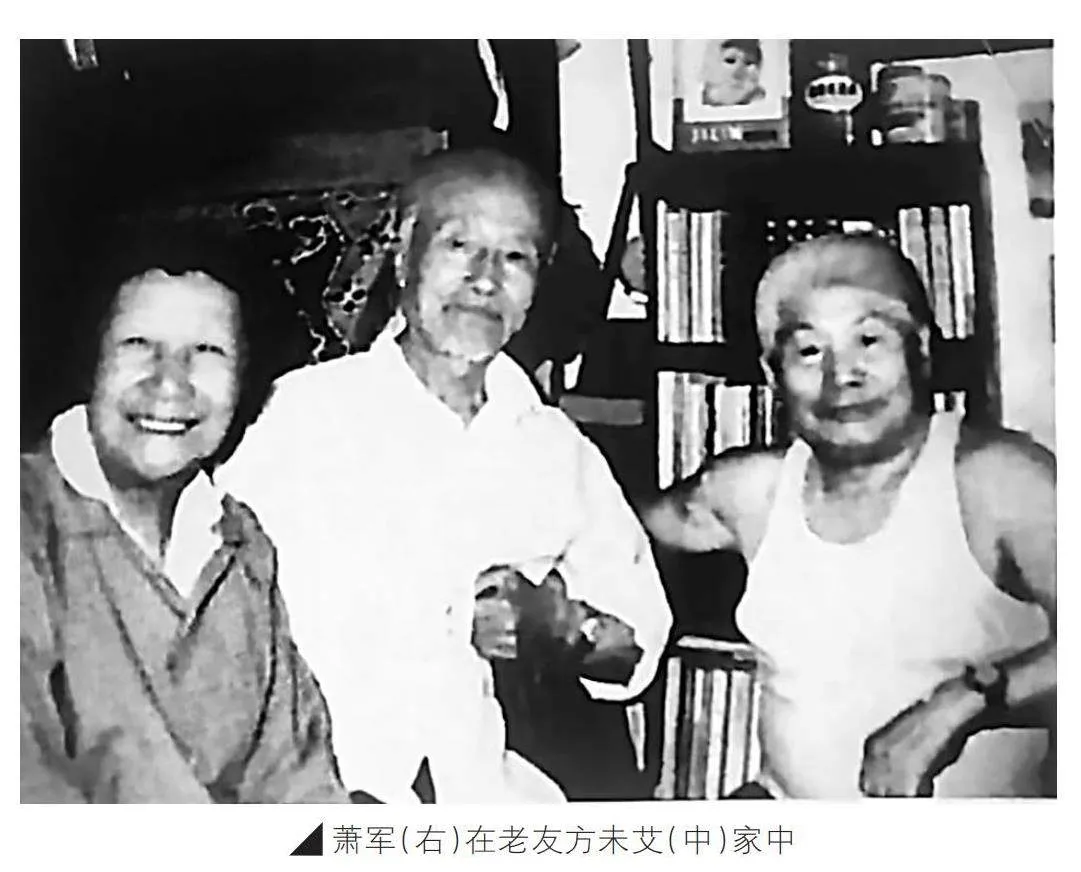

对萧红的这段事,我和萧军在晚年曾经面对面谈过。1981年6月27日,萧军和女儿萧耘参加黑龙江省在哈尔滨举办的纪念萧红七十周年诞辰学术会议后,专程来辽宁省本溪市南甸镇家中,探望我和夫人王采南,我们共同回忆了萧红在哈尔滨的许多往事。萧军一再对我说:“你还是写吧!现在研究萧红的生活和作品的人很多,在国内外已经形成了一种萧红热。只要你写得真实,早晚是会证明哪些是不真实的。社会的历史,个人的评传,任凭少数人和别有用心的人,怎样以讹传讹,弄假成真,总是不会长久的。历史的真实自会做出真实的结论。”

萧军父女离开回京后,我将这次谈话内容记述出来,写成《萧军来访谈萧红》一文。稿子写成后我先将稿件寄到北京,让萧军认真审定。1981年7月22日,萧军在来信中说:“寄来稿和信均收到,稿初看了一遍,还提不出什么意见来,待再看再说。”萧军日后也没有提出任何修改意见。此文于1985年10月在《东北文学研究丛刊》第二期上全文刊发,其中就有萧红的《春曲》和《王阿嫂的死》当年发表的事实经过。这篇稿后来被收入辽宁省政协和本溪市政协共同编辑出版的《历史珍忆》一书。

我认为,当年的张迺莹(悄吟)离开哈尔滨后,1935年在上海以萧红为笔名,得到鲁迅先生的关爱和帮助自费出版《生死场》一书,奠定了她在中国新文学史上的不朽地位。萧红在未受到鲁迅先生亲切教诲和热心帮助之前,萧军在哈尔滨就是萧红文学天才的第一个发现者,是她成长发展的第一节“人梯”。当然,在哈尔滨时期,中共满洲省委的金伯阳也常去看望萧军和萧红,并送去党的地下刊物《满洲红旗》;中共党员金剑啸、罗烽(笔名洛虹)和舒群(笔名黑人)等,也同他们有密切往来。革命文学青年之间的相互影响,同样不可忽视。

萧红作为中国文学史上一位杰出的女作家,无论她的散文、小说还是诗,在现代文学史上都有待深入研究和全面评价。而对于她的处女作如何首次刊发,以史存真,自有公论。