彭敏:勇当开路先锋的“红色专家”

2024-12-31梅兴无

彭敏,原名周镇宇,1918年10月出生于江苏徐州,毕业于扬州中学土木工程专业。一所中学为何开设土木工程专业?原来,20世纪30年代初,日本侵略者准备修建滇缅铁路,急需培养一批技术骨干。起初,日本人打算在清华大学开设一个班,但嫌清华学制时间太长,就把这个班放到扬州中学,开设了两个专科班,一个是机械工程班,一个是土木工程班。

彭敏作为优秀学生,被选进铁路土木工程班就读。彭敏快要毕业的时候,学校准备把这届毕业生全部送到云南修滇缅铁路,这条铁路是日本为了向东南亚扩张而修的。在“一二·九”爱国学生运动的影响下,彭敏组织同学们闹学潮,拒绝前往云南。此事惊动了当局,学校开除了他并准备缉拿他,在中共地下党组织的帮助下,他安全脱险,从此走上了革命的道路。

打通铁路运输线

1936年9月,彭敏在北平参加革命,同年12月加入中国共产党。这期间,彭敏参加了中华民族解放先锋队,任西城区区队长,向解放区输送了一批批进步青年。七七事变后,彭敏被派往太原,参加山西总工会的筹建工作;1938年夏,他参与组建山西文水县抗日政府,任文水县政府秘书、特支书记等职,后又担任山西新军工人武装自卫旅二十二团团长,带领部队参加了百团大战。1945年日本投降后,彭敏被派往东北,任北安铁路护路军副司令员兼北安铁路局副局长。

新中国的桥梁建设事业是从桥梁抢修起步的,而彭敏也自此开始了他的路桥人生。1946年6月,北安铁路护路军编入新成立的东北民主联军铁道司令部(后改称护路军司令部),这是人民解放军铁道兵的前身。

1948年8月,辽沈战役即将开始。东北野战军遇到一个大困难——铁路桥梁遭到严重破坏,这极大地影响了前线部队和军用物资的运输。东野决定组织铁道纵队抢修桥梁,以确保铁路大动脉的畅通。彭敏被任命为铁道纵队第三支队支队长。他受领的第一个任务,就是抢修哈尔滨至长春铁路线上的陶赖昭松花江大桥。

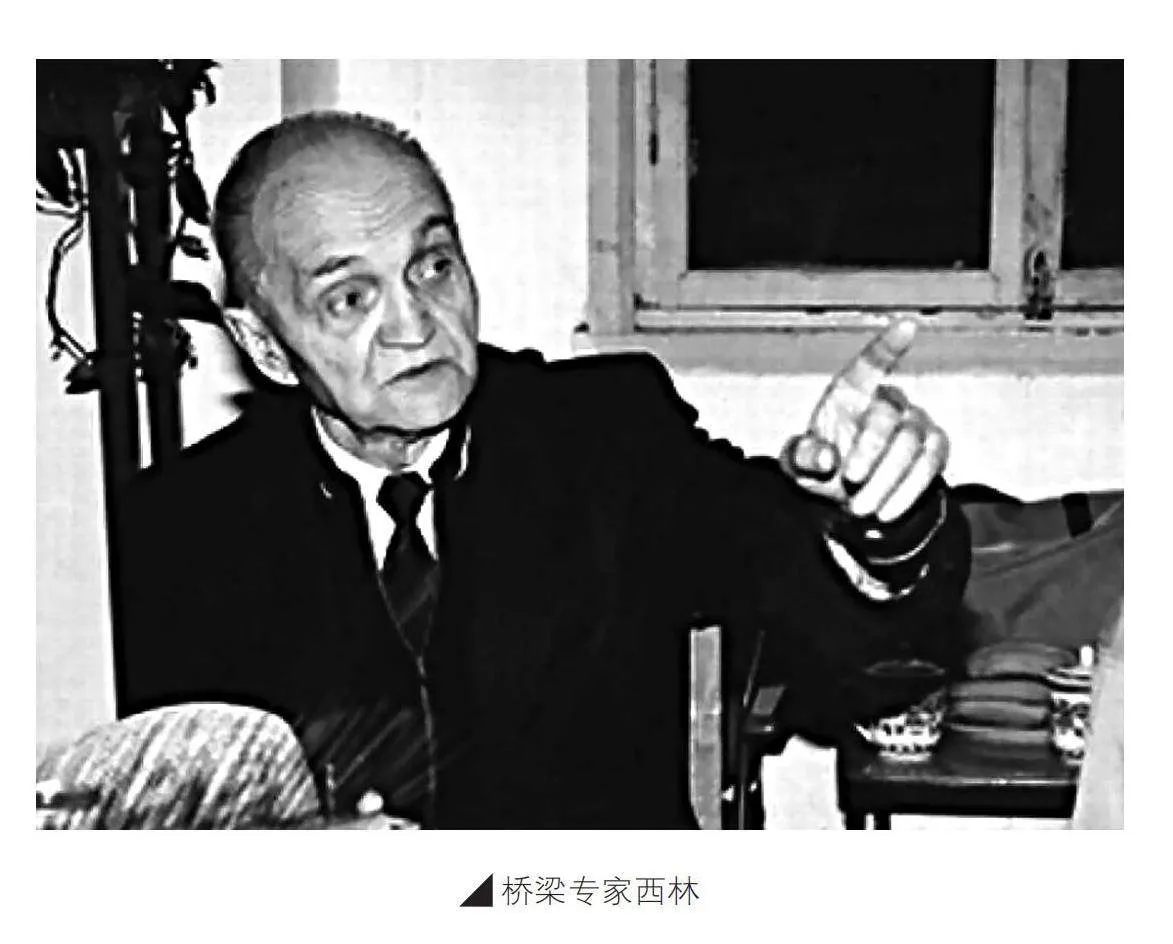

彭敏虽学过土木工程,但十多年过去,专业知识他已忘得差不多了,只得边干边学。好在当时有苏联支援队帮助,其中有一位叫西林的桥梁专家,参与过很多桥梁的建设和抢修,有着丰富的理论知识和实践经验。彭敏便常去找他请教。彭敏后来回忆道:“虽然是第一次见面,但他很亲切,是个一见如故的朋友。”他虚心向西林学习桥梁技术,带领部队日夜奋战了两个多月,大桥于10月23日修复竣工。在大桥通车典礼上,时任东北军区副政治委员的陈云亲临大会讲话,称“这是为东北人民修通了一条胜利之路”。该大桥通车以后,哈长线全线贯通,新老解放区铁路连成一体。

1949年5月,以四野原铁道纵队为基础组建铁道兵团,军委铁道部部长滕代远兼任司令员、政治委员。滕代远把彭敏召到北京,给他交代任务:蚌埠附近的淮河大铁桥是打通津浦线、支援上海的咽喉,已被国民党军炸断,给你三个月时间,在原桥下游重新建一座半永久性的大桥。滕代远说:“我也清楚,这几乎是不可能完成的任务,但战争需要你们必须完成!”

彭敏率领铁道兵团三支队乘火车赶到蚌埠附近的淮河边。映入眼帘的是,全长五百六十米的蚌埠淮河大铁桥被炸成数截,七扭八歪地倒落在水流湍急的淮河之中。为了抢时间,他采纳了西林提出的修便桥方案:用大木笼填石做基础,在基础上用木排架做桥墩,架工字梁与钣梁。彭敏指挥部队日夜奋战,提前一个月修通了淮河铁路便桥。滕代远闻讯非常高兴,称赞彭敏不仅具有完成任务的革命斗志,还具备修建铁路桥梁的专业知识和科学的组织能力。滕代远要求彭敏写出总结报告,刊登在当时铁道部创办的《人民铁道》杂志创刊号首篇。

1949年9月,彭敏率部抢修陇海线上的洛河桥,不料洪水暴发,在修复过程中又遇到难以克服的技术难题。他又想到了在铁道部担任顾问的西林,马上发电报向西林求助。西林赶到现场,协助彭敏解决了技术难题,使洛河桥的修复得以顺利进行,陇海线全线贯通。彭敏赞叹西林的高超技术,把他视为良师益友;西林则赞赏彭敏的精明果断,两人在并肩战斗中结下了深厚的友谊,成为跨越国界的莫逆之交。

抗美援朝战争爆发后,1950年11月,中央军委命令铁道兵团部队入朝抢修铁路桥梁,时任铁道兵团工程部部长兼总工程师的彭敏随军入朝。进入朝鲜的第一天,彭敏就带领部队破冰下水,连夜突击抢修桥梁,不到两个月的时间,把铁路延伸到平壤以南,东面到达三登、元山等地。然而,由于作战半径狭小,从海上起飞的敌机依然有能力轰炸前后方几乎一切铁路、大桥和车站,致使抢修部队首尾难顾。情势危急之下,国内铁道兵团总部不断调整兵力增加入朝抢修力量。12月26日,东北军区决定在铁道兵团原一师的基础上组建志愿军铁道兵团,任命彭敏为司令员。

面对美军的狂轰滥炸,彭敏想出了许多应对办法。他利用回国开会的时机,请西林对他主持制定的《快速修复的定型便桥设计和工厂预制的办法》提建议,并请西林编了一本《简明的抢修规程》。在彭敏的领导下,抢修部队的工作速度超越了敌机轰炸的速度,极大改善了前线作战部队的物资供应。彭敏因此多次受到东北军区的通令嘉奖。

建造“万里长江第一桥”

1952年春,彭敏右脚负重伤回国治疗。做完手术后,铁道部部长滕代远和副部长吕正操来医院看他,滕代远对他说:“要修武汉长江大桥了。你脚好了以后,就去牵头修建武汉长江大桥吧!”

次年4月1日,中央人民政府政务院正式批准铁道部成立武汉长江大桥工程局,委派彭敏任武汉长江大桥工程局局长兼总工程师。彭敏先是带领专家团队耗时几个月,完成了武汉长江大桥的初步设计方案,后于7月,率代表团带着全部设计图纸和技术资料专程赴莫斯科,请苏联专家进行技术鉴定。苏方派出了由二十五位桥梁专家组成的鉴定委员会,彭敏高兴地看到老朋友西林也在其中。讨论鉴定持续两个多月,苏方对彭敏他们提出的方案进行了反复研究、完善,最后同意按这个方案实施。

1954年7月,苏联政府派出以西林为组长的由二十八位桥梁专家组成的专家组来到武汉,进行技术援助,彭敏亲自到车站迎接西林一行。这次见面,他与西林首先交谈的就是大桥建设问题,西林说:“你知道,莫斯科的鉴定会我是参加了的。会上决定用‘气压沉箱法’进行基础施工,但如果用这个老方法会遇到不可克服的困难。我有个新方法,但鉴定委员会的专家都是我的前辈,是技术权威,当时我不便说。”

之后,西林用几天时间给彭敏详细介绍了他所说的新办法——“管柱钻孔法”的技术理论、施工方法及优越性,还将“管柱钻孔法”与“气压沉箱法”的施工技术进行了比较。

听完西林的介绍,彭敏陷入了沉思。老办法已被桥梁界广泛认可并采用,武汉长江大桥的初步设计方案和鉴定意见都是采用的这个施工方法。而西林提出的新方法虽然没有人尝试过,但优点明显,他决定把这个方法提交中苏专家一起讨论。

讨论会上,中方专家对新方法都有很大兴趣,但也提出许多疑点和问题;几位苏联专家则一致反对,理由是施工方案已经经苏联国家鉴定委员会审定,不能改变。彭敏没有表态,但内心倾向于用新方法。散会后,他去找桥梁专家梅旸春单独征求意见,梅旸春说:“钱塘江大桥桥墩基础是用沉箱法施工的,可那是包给外商干的,我们的人一律不准下去。老彭啊,沉箱法危险性挺大,但是也没有什么更好的方法,还是学习摸索一下新办法吧。”彭敏点点头说:“对我们而言,老的方法也是要学的,当然学新方法要好些。”

彭敏感到事关重大,立即带上有关资料赶到北京,直接向滕代远汇报,请求改变已经被两国政府批准的桥梁基础施工方案而采用“管柱钻孔法”。滕代远对此非常重视,召集有关单位专家进行讨论,并速报国务院。周恩来总理在认真听取各方面专家的意见后,同意采用新方法,但要求必须经过试验才能用于大桥施工。

回到武汉后,彭敏和西林一起说服苏联其他专家,与中国技术人员、工人一起迎难而上。1954年10月,他们在汉阳的莲花湖畔摆开战场,对“管柱钻孔法”的各个工序逐项进行试验,从预制管柱、下沉、钻孔、清碴,到水下混凝土封孔、钻取岩芯试压,从小直径管柱至大直径管柱,从岸上到水上,进行了一系列艰苦试验,建起了三十五个试验管柱。

苏方得知武汉长江大桥改变施工方案一事后,派出以运输工程部部长哥热夫尼柯夫为首的代表团来华,随团还来了一批苏联工程界权威专家,名义上是“参观”,实际上是来“审查”。对此,西林十分忐忑,跟彭敏说:“我随时准备接受审判。”彭敏安慰他:“不要紧,新方案是中国政府批准的。”苏联代表团专家对新方案“审查”了十多天。彭敏问陪同代表团来汉的滕代远,苏方是否会否定新方案,把西林撤回国,滕代远坚定地表态,即便那样,我们也按西林的方案干!

在滕代远、彭敏的支持下,试验工作得以继续。经过半年多的试验,新方案被证明是科学的、可行的。1955年7月,国务院正式批准了新方案。苏联的权威专家也认同了“管柱钻孔法”。

1955年9月1日,武汉长江大桥正式动工建设。江中桥墩的建设使用“管柱钻孔法”,但新方法在实际施工中并非一帆风顺,由于打桩机的原因,第一根管柱下沉到基石盘,整整用了七天七夜。彭敏千方百计调集国内这方面的顶尖工程技术人员到桥机厂,与西林等中外专家联合攻关,终于试制出威力强大的震动打桩机,十分钟内可使管柱下沉四点七八米,从根本上解决了管柱下沉到岩盘用时太长的难题。一根根大型管柱牢牢插进江底岩盘,大桥的施工速度一提再提,巨大的桥墩陆续露出水面……

“管柱钻孔法”在大桥基础施工中显示出巨大的优越性,工程进度因而十分迅速,到1956年底,江中各桥墩陆续建成,施工重点转入钢梁架设。为了适应长江风大、浪急、水深、流速快等特点,同时也为了不影响长江正常通航,正桥钢梁架设采用技术难度较高的悬臂架梁方案。钢梁架设从两岸同时推进,通过伫立于江中的桥墩,两条钢铁巨龙向江心日日接近,使原计划四年零一个月竣工的大桥工程,提前了整整两年时间完成,而且大大节省了工程的造价。

1957年10月,武汉长江大桥建成通车,把京汉、粤汉铁路连为一体,“天堑变通途”。大桥通车以后,莲花湖畔的巨型试验墩被保存下来。彭敏亲撰碑文《管柱钻孔法试验记》,镌刻在这座试验墩上。

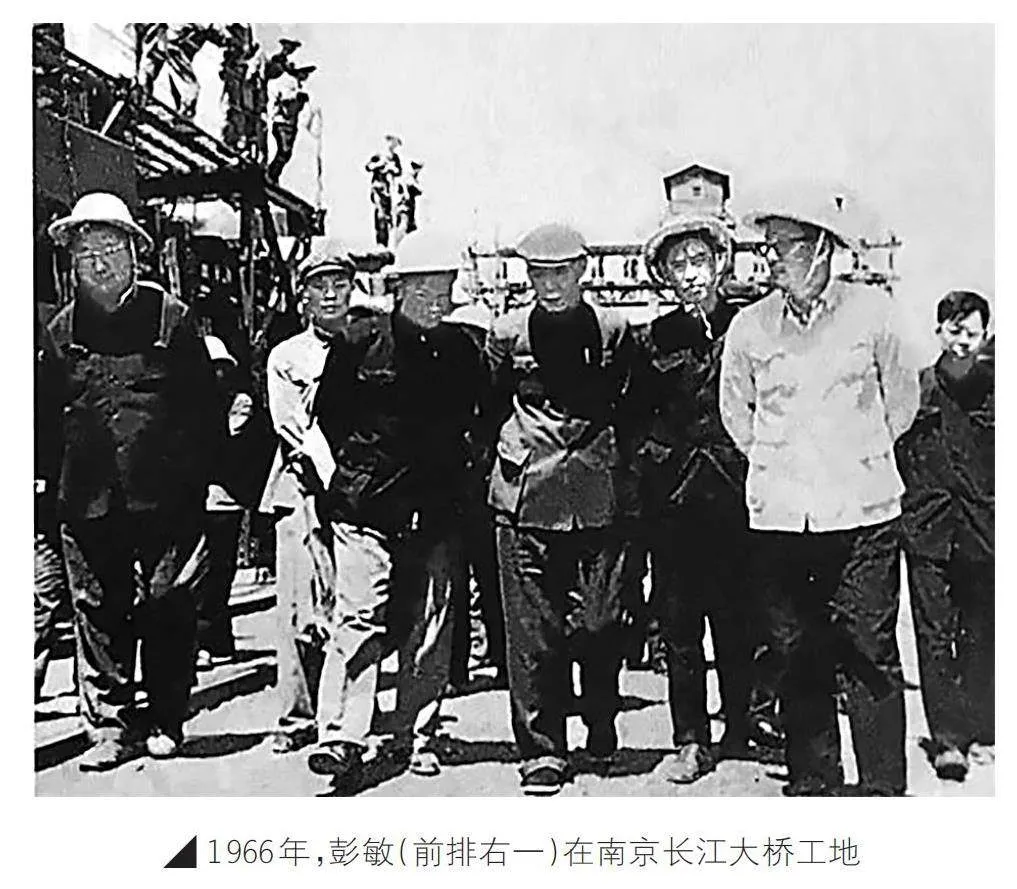

武汉长江大桥通车后,铁道部正式把建造南京长江大桥的任务交给大桥工程局,并要求在两年半内建成。为了使南京长江大桥设计方案更具可行性、可操作性,彭敏在组织大桥工程局研究设计方案的同时,邀请国内几个与桥梁工程有关的科研单位和高等院校,共同编制南京长江大桥的设计方案,又组织专家对此方案和大桥工程局的方案进行评比。

1959年4月,中共八届七中全会在上海召开。会议的一项议题就是讨论南京长江大桥的建设。受铁道部委托,彭敏带上南京长江大桥的设计方案去上海汇报。他们连夜将方案及图表挂在会场的墙上。第二天,彭敏向中央委员们汇报了设计方案的详细内容,提出方案实施的具体意见,得到全会的肯定,并被写进了全会公报。

随后,大桥工程局由武汉迁往南京办公。大桥开建后,苏联撤走了专家。1960年,西林自费来中国考察,彭敏陪同他考察南京长江大桥的施工现场。西林对重型沉井的施工做法持有不同意见,彭敏对此十分重视,以更加谨慎的态度对待工程上的问题,避免了意外的发生。

也是这年,铁道部组建基建总局,彭敏调任铁道部基建总局局长。他先后组织领导修建了郑州黄河大桥、重庆白沙沱长江大桥、长沙湘江大桥、广州珠江大桥等。

指导西南三线铁路建设

1964年8月,党中央做出三线建设的战略决策。以成昆铁路为重点的铁路建设成为三线建设的重要战场。9月,西南铁路建设总指挥部成立。毛泽东在审阅指挥部成员名单时问:“那个修建武汉长江大桥的人呢?”于是,此时已任国家科委副主任的彭敏,被任命为西南三线铁路建设副总指挥,后兼任工地指挥部总工程师、技术委员会主任,全面负责技术工作。1965年,彭敏兼任铁道部副部长。

多数时间里,彭敏坐镇四川西昌工地指挥部,运筹帷幄,协调各方。他深知,成昆铁路沿线因其地形险峻、地质复杂,被外国专家断定为“筑路禁区”,其工程的设计、施工都极为困难。高质量地建设成昆铁路,勘测设计必须先行。西昌工地指定由彭敏主持尽快编写出新的《铁路勘测设计工作条例》,于是,彭敏根据从川黔线到滇黔线的视察结果和过去的经验总结编写,归纳为三十条,呈交给中央后,得到了中央的肯定,并加以推广。毛泽东还为成昆铁路题词“精心设计,精心施工”。

彭敏受到极大鼓励和鞭策,他要求成昆铁路总体设计单位铁道部第二设计院设计人员摆脱思想束缚:“你们拿出设计要问问自己,是不是先进的?国内、国外还有没有比你更先进的?你说有,那你就去找,去开发去研究!”铁二院没有辜负彭敏的期望,拿出了许多打破常规的创新设计——设计出少见的穿山洞跨江河的大跨度石拱桥和钢梁桥,冲破了深谷激流的阻碍;对破碎的山体建造了锚固桩、锚杆挡墙等新型支挡结构;对滑坡体钻孔排水,将车站设置在大桥上或隧道里,进一步提高线路抗御自然灾害的能力。

彭敏借助全国的技术力量推动成昆铁路建设。1965年3月,国务院召开全国设计工作会议。彭敏是由铁路五大设计院组成的铁路专业设计组组长。3月31日,铁道科学研究院及有关大专院校的专家、教授,以及全国各设计院设计人员近千人集聚一堂,彭敏在会上做了关于西南铁路建设开展设计革命的报告,他恳切希望研究工作者到铁路建设现场去,为铁道现代化服务。会后,全国约有一千二百名科研和工程技术人员报名参加西南铁路的研究和施工。

采用新技术是彭敏一贯的指导思想。他在成昆线第一次新技术会议上说:“毛主席要求我们修成昆铁路,我们总不能因陋就简地修一条落后的铁路吧?要在高山峡谷筑路的实践中对‘落后’打歼灭战。”“我们有些同志,对旧的东西可以接受,对新事物则吹毛求疵,新东西出点事就大惊小怪。新技术不可能没有一点缺点,对它要采取欢迎、支持的态度,有缺点在实践中改进,而不是站在一边指责。”

1965年下半年,在彭敏的推动下,工地指挥部党委讨论通过了《关于成昆线采用和发展新技术的决定(草案)》,初步确定共有三十九项技术难点。彭敏组织科研人员、设计人员和施工队伍成立若干个组进行攻关,并把这些组称作“战斗组”。对此,他解释说:“因为不管研究、设计、施工,其本质都是战斗,必须有战斗精神,所以叫战斗组。”他鼓励各战斗组组长:“第一条叫不怕死;第二条亲自下水,亲自试验;第三条要走自己的路,坚持到底。你们战斗组就是集中力量打歼灭战,保证本战斗组的项目搞成功。”各战斗组沉到成昆线基层选择工点,技术难关一个一个被攻破,施工高潮迭起。

1967年1月,“文革”浪潮波及西南三线铁路建设,工程进度受到极大影响。是年7月,周恩来指示,铁道部参加西南铁路建设的队伍一律划归铁道兵。彭敏领导各战斗组坚持完成了各自的攻关项目,成昆铁路陆续恢复施工,于1970年7月全线通车。此外,彭敏还参与领导了成昆铁路、川黔铁路、滇黔铁路、桂昆铁路的建设。

三线建设期间,彭敏得知南京长江大桥江心工程因资金、物资制约,被迫停工,心急如焚。他向铁道部建议,不论千难万难,南京长江大桥工程也一定要维持到所有桥墩都修出水面才能停工,否则几年的辛苦将付诸东流。江苏省委和铁道部向中央建议,把彭敏从成昆铁路工地借回南京一段时间。彭敏到南京后,立即对大桥建设方案进行认真研究,并将研究结果上报中央,很快获得了批准。1965年冬,南京长江大桥全面复工续建。

1970年,彭敏任交通部副部长,1971年被派往非洲坦桑尼亚、赞比亚指导坦赞铁路的建设,解决了工程受阻的难题。1973年后,彭敏先后任国务院港口办主任、国家建委副主任、国家经委副主任、国家计委副主任,1985年离休。

2000年3月6日,彭敏因病在北京逝世,享年八十二岁。他离世时应该没有什么遗憾,因为祖国的大地上,有那么多他经手修建的桥梁和铁路在为人民造福,他兑现了自己甘当一颗铺路石的诺言。