巴金与“黎明”的难忘往事

2024-12-31戴莲治

1935年8月,巴金结束了在日本的游历回到上海,应好友吴朗西、丽尼等人邀请,出任文化生活出版社总编辑,由此开启了巴金正式作为文学出版人的新身份。

出版家巴金的编辑事业,是充满情怀和责任感的。围绕在其身边的同人,都是巴金志同道合的朋友。而他与这些朋友的故事,缘起竟都与泉州密不可分。20世纪30年代初,巴金曾三访泉州,会旧友,结新知。尽管在其之后七十年的人生岁月中,巴金再未有机会踏足这里,但他多次在作品里深情回顾泉州之行,对友情的珍视与怀念溢于言表。

而论巴金与泉州的情缘,就不得不提及一所学校——黎明职业大学。作为该校的名誉董事长,巴金与“黎明”更是情谊深厚。黎明职业大学的渊源可以追溯至1929年春创办的泉州私立黎明高级中学与次年成立的平民初级中学。这两所学府凝聚了不少巴金的故交。

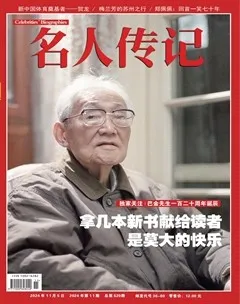

恰逢巴金一百二十周年诞辰,《名人传记》杂志邀请笔者写一写巴金与泉州、与“黎明”的故事。身为巴金曾倾注心血并寄予厚望的黎明职业大学图书馆中的巴金赠书管理者,笔者深感使命在肩,唯尽心竭诚,和读者一起缅怀巴金先生的这段往事。

缘起泉州

1929年春,在著名教育家蔡元培、马叙伦倡议下,由福建泉州地方实力派许卓然、秦望山等人发起,在泉州府武庙创办的私立黎明高级中学开学,上海大学毕业的梁龙光(又名梁披云)被推举为首任校长。黎明高中开泉州风气之先,实行男女同校、勤工俭学,秉承北大“思想自由、兼容并蓄”的指导思想,崇尚科学、民主、爱的教育,倡导“奋斗便是生活”,吸引了一大批接受新文化运动洗礼并立志为教育救国理想而献身的知识分子。其中,有留法归来的吴克刚、卫惠林,来自上海劳动大学的丽尼、吕骥、张庚、吴金堤,以及生物学家陈范予、作家王鲁彦、参加过百色起义的革命者叶非英,还有来自日本的流亡革命者岩佐作太郎和朝鲜的柳子明、柳树人(原名柳基石)等人。

1930年春,曾毕业于武昌中华大学(我国第一所独立创办的私立大学)的苏秋涛从海外募捐,在泉州府文庙创办私立平民中学,与黎明高中可谓姊妹学校。

两所学校教师互聘,追求科学、民主,在践行教育报国的道路上桴鼓相应,共同推动了泉州古城风气的焕然丕变,成为当时平民教育的典范。在这两所学校担任教师的知识分子多数人和巴金年龄相仿,信奉安那其主义(无政府主义),以“正义、互助和自我牺牲”的伦理原则为人处世,皆是世界语者和追求“世界大同”的理想主义者,愿为天下人的安乐不惜牺牲自己。于是,相仿的年龄、相同的信仰和共同的追求让这群青年走到一起,彼此成为挚友。黎明高中和平民中学也成为当时国内传播无政府主义思想的著名学府。

20世纪30年代初,青年巴金曾三次南下泉州拜访朋友。其时正是泉州工运、农运、学运等民众运动的高涨时期,不是住在黎明高中就是住在平民中学的巴金,耳闻目睹了这些朋友献身民众事业、不怕流血牺牲的英勇斗争故事。以此为灵感和素材,巴金写就了《爱情的三部曲》(小说《雾》《雨》《电》)。在《爱情的三部曲》总序中,他曾真挚地指出:

我说这三本小书是为我自己写的,这不是夸张的话。我会把它们长久地放在案头,我会反复地翻读它们。因为在这里面我可以找到不少的朋友。我可以说在《爱情的三部曲》里面活动的人物全是我的朋友。我读它们,就像同许多朋友在一起生活。

可以说,在泉州旅居的见闻经历是巴金创作的重要素材来源。在这里,巴金与他的那些安那其朋友一道,不愿在污泥浊水中虚度一生,甚至相信献身精神可以解决任何问题。面对许多令人不满的社会现象,他写文章鼓励朋友,也安慰自己。

1930年夏,巴金第一次来泉州,在黎明高中做客近一个月。正值开学季,巴金在教务室帮忙时,曾遇见一名前来报到的吴姓女生。后来,巴金偶然听说,这位吴同学与她的好友兼英语教师丽尼恋爱,但因遭到家庭包办婚姻的束缚,结果抑郁而终。1932年春,巴金第二次来泉州,在文庙的平民中学住了十天左右。这次,巴金在朋友的带领下曾去浮桥外高山村看望一名被包办婚姻制度逼疯的女孩儿。这个女孩儿的悲惨命运让巴金不自觉联想到吴同学,巴金感慨颇深,回到上海后一口气写下中篇小说《春天里的秋天》,严厉控诉了封建礼教“吃人”的罪恶。

1933年春,巴金在广州写下一篇以《南国的梦》为题的短文。那时,巴金刚刚结束在泉州的第三次做客,他在叶非英主持的平民中学住了一个多星期,刚离开泉州。巴金在文中提及对泉州的深刻印象:

这古城是我常来游玩的地方,因为这里有我的不少的朋友,他们都是我所敬爱的。和他们会见便是我的生活里的最大的快乐,这欢聚至今还温暖着我的心。他们和最近在上海逝世的匡互生一样,都是献身教育理想的人。他们在极其贫困的环境里支持着两三个学校,使得许多贫家孩子也尝到一点人间温暖,受到一点知识的启发。他们的那种牺牲精神可以使每个有良心的人流下感激的眼泪。没有充足的饮食,没有充足的睡眠,没有充足的休息,他们沉默地把那沉重的担心放在肩上,从没有一个时候发出一声怨恨。他们忘了自己的健康,忘了自己的家庭,他们只知道一个责任,给社会制造出一些有用的好青年。

时隔多年,巴金又以《南国的梦》为题,写了第二篇同名短文。1939年春,刚从桂林回上海不久的巴金从报纸上得知日本侵略军占领鼓浪屿的消息,他痛苦又激动,只能将万千思绪付诸笔端,任三访泉州和多次访游鼓浪屿的往事回忆跃然纸上。

旧友新朋

巴金与泉州结缘,始于他早年的留学经历和他坚定的理想信仰。1927年1月,巴金和卫惠林一同乘船赴法留学。刚到法国,吴克刚就接他们到巴黎的公寓同住,从此三人结为终生挚友。1930年,吴克刚应黎明高中董事长秦望山邀请,出任黎明高中校长,他写信邀请巴金来泉州过暑假,由此开启了巴金与泉州的一生情缘。

1994年,已是耄耋之年的巴金不顾身体病痛,用颤抖的手吃力地撰文《关于克刚》,深深表达对吴克刚、卫惠林两位老友的不尽感激之情:“我在巴黎短短几个月里受到他们的影响,我才有今天!另一个是卫惠林,他回到了祖国在泉州病逝。”后在《怀念卫惠林》一文中,巴金又谦虚地指出,卫惠林“对我的人格的发展他有大的帮助”,并强调二位朋友“对我表示非常慷慨,我用在书中的一些知识、一些议论、一些生活,不少来自他们。我吸收了各种养料,至今不曾感谢他们。只有声明搁笔的时候躺在病床上我想着:倘使当初我的生活里没有他们,那么我今天必然一无所有”。

青年巴金三下泉州,不仅受到不少老友无私的关爱,还因共同的信仰和志向结识了像陈范予(吴克刚任黎明高中校长时,陈范予任该校生物教师兼教务主任,后任平民中学校长)、林憾庐、陆圣泉、叶非英等一众新朋,有些甚至在后续交往中成为忘年交。当他的这些故友去世,巴金的怀念几乎都是从他难以忘却的泉州说起。

1941年6月,巴金在重庆得知陈范予病逝于崇安,悲痛中他连夜撰文《悼范予》:“在闽南一个古城的武庙中,我们第一次握手……是社会改革的伟大理想把我们拉拢的……我没有忘记,就是在十二年前南国的秋天里,我们在武庙的凉台上喝着绿豆粥,过了二三十个黄昏,我们望着夜渐渐从庭前两棵大榕树繁茂的枝叶间落到地上,畅快地谈论着当前的社会问题和美丽的未来的梦景。……‘谦逊、大量、勤勉、刻苦’,这都是你的特点……范兄,你就是这样一颗星,你的光现在还亮在我的眼前,它在给我照路!”陈范予去世后,遗下年幼的一双子女。巴金和吴朗西(被誉为鲁迅晚年最信任的出版家,1932年8月应校长陈范予之邀到平民中学任教,教授国文和英文)将姐弟俩接去上海抚养,后来又送他们到泉州朋友们自己办的学校就学。因为那里是陈范予早年任教的地方,有诸多老朋友可以关照他们。

巴金在黎明高中第一次见到林语堂的三哥林憾庐时是1930年。其时,林憾庐正带着儿子来学校报到。后来,巴金在桂林与林憾庐比邻而居,他们都办刊办报,从事文化抗战,因此交往渐深。1943年,林憾庐在桂林病逝,巴金和几个朋友为他守灵,并撰写《纪念憾翁》一文缅怀挚友:“我敬爱的亡友,十三年前我们第一次见面的时候,也曾想到十三年后今天的这情形吗?”

1944年8月,巴金在重庆从报纸上看到王鲁彦的死讯,悲痛万分。1930年8月,巴金首次到泉州旅居,途经厦门时,在鼓浪屿邂逅了乡土文学作家王鲁彦,随即,巴金就介绍王鲁彦到黎明高中任教。那并不是他们第一次见面。早在读中学时,巴金就曾为鲁彦笔下“充满热烈的人道主义气息”和“控诉社会不义”的散文《灯》《狗》感动过。在《写给彦兄》一文中,巴金深情地回忆起当年在鼓浪屿滨海旅馆里与鲁彦的一个多小时的交谈。那次交谈使他们成为朋友,但他却无法不为鲁彦被生活的重担所压垮而感到痛惜,因为在分别多于相聚的十四年里,不论是在泉州黎明高中的教务室里,还是在上海或桂林的寓楼里,巴金都不曾看见过鲁彦十分畅快的笑容。

1946年,巴金写下《怀陆圣泉》一文,纪念这位已于1942年就被日伪军警拘捕,至此不知所终的故交。陆圣泉又名陆蠡,1931年秋到平民中学担任理化教员,巴金在1933年5月第三次来泉州时与之相识,只是当时交往甚浅。巴金在文中写道:“我们没有谈过十句以上的话。他给我的印象,是一个沉默寡言的人。”1935年,吴朗西与几位同在平民中学共事的朋友在上海创办文化生活出版社(简称“文生社”),担任社长的吴朗西写信邀请还在日本的巴金回国主持编辑工作。不久,陆圣泉也加入文生社工作,由此,巴金才和陆圣泉渐渐熟络起来。在写这篇文章之时,巴金心底仍残存一丝希望,希望这位“貌不轩昂,语不惊人,服装简朴,不善交际”的忠诚朋友尚在人间,字里行间流露出的都是巴金的惋惜与怀念:“要是有人向我问起他的生平,他的家世,甚至他的年龄,我却无法回答,唯一的原因是我不知道。我认识的只是他的人和心,此外便是他的文章……古圣贤所说‘富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈’,他可以当之无愧……所以当我和圣泉在一起的时候,我常常充满快乐地想:我不是孤独的。我还有值得骄傲的朋友。”

实际上,陆圣泉已于1942年7月被秘密杀害。1983年4月,他被国家追认为革命烈士。巴金对这位早逝好友遗留下的家人倾尽了关怀。眼见陆圣泉在浙江老家的祖孙三人经济无来源、生活无着落,巴金和吴朗西商议,由文生社每月抽出一笔钱作为陆圣泉家人的抚恤金,按时寄出。1947年,文生社改组为股份公司,巴金和吴朗西又商定,由巴金、吴朗西和陆圣泉各持股份的五分之一,其余五分之二为其他为文生社出力的同人共有。陆圣泉的女儿陆莲英也在巴金和吴朗西的关心下健康成长,顺利完成小学、中学和大学学业,成长为一名光荣的人民教师。

赠书“黎明”

1981年3月,时隔近五十年,在黎明高中原址创办的黎明学园成立。这是一所由原黎明高中、平民中学、民生农校、卓然小学、爱群小学的老校友共同发起倡办的“民办补习学校”。黎明学园推举民生农校创始人盛子诒(20世纪20年代去上海劳动大学读书,在那里认识巴金)任园长,并成立董事会,推举黎明高中首任校长梁披云任董事长,巴金任名誉董事长。1984年,黎明学园升格为黎明职业大学,梁披云任校长。1987年黎明职业大学董事会成立,巴金受聘为名誉董事长。

黎明学园的五校前世,蕴含着关于五十年前巴金和他的这些泉州朋友的往事。1934年夏,黎明高中因师生共同编演话剧《出路》遭国民党当局查封停办。接着,平民中学也被当局以无备案为由勒令停办。秦望山经过反复交涉,争回董事长财产权,利用黎明高中的部分资产改办卓然小学(校名是为纪念1930年5月在厦门被国民党特务暗杀的黎明高中首任董事长许卓然),同时将另一部分财产拨给停办的平民中学续办民生农校。黎明高中和平民中学有部分学生毕业后又到石狮创办了爱群小学。

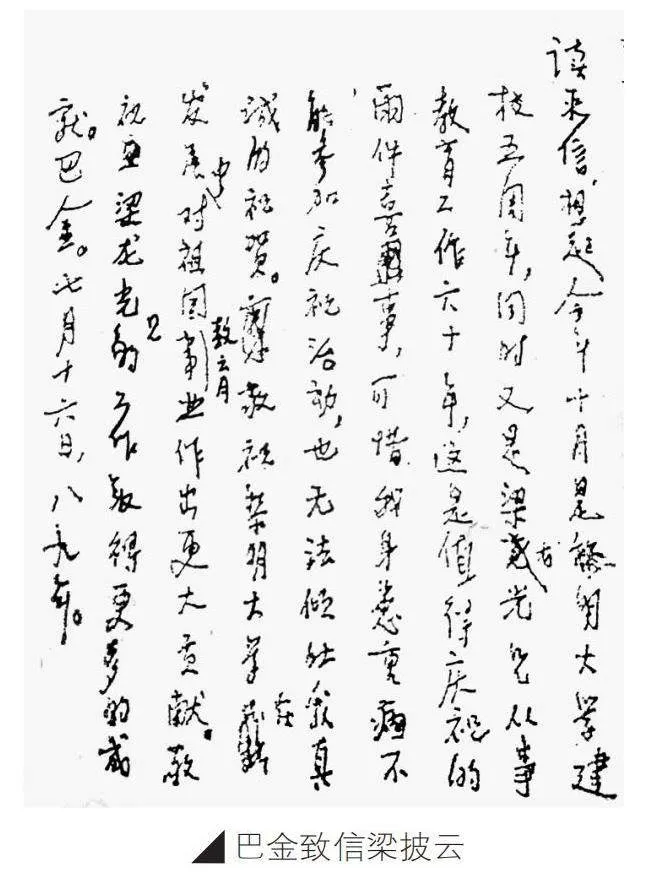

黎明学园成立之初,吴朗西倡议学园成立流通图书室并向社会开放,并率先将自己珍藏的“百衲本”二十四史连同檀木书柜和部分书籍从上海寄赠学园,还积极发动出版界、文化界朋友为学园赠书。盛子诒园长遂写信给老朋友巴金,请他为图书馆出力,得到了巴金的慷慨支持。巴金在回信中说:

办图书馆我赞成,也愿意帮助。……办图书馆首先要书多,然后再注意特色。……我可以捐些我自己的书和近年别人新出的书……只要我还有一口气,书会一直赠送下去。

回首20世纪30年代,巴金就曾应好友之邀,给平民中学捐赠图书。第一次到泉州时,巴金通过好友陈范予认识了在黎明中学担任数学教员的叶非英。等到第三次去泉州时,叶非英已经主持起了平民中学的工作。在巴金的记忆中,“学校办得有生气,这成绩是他的健康换来的……对他的苦行我表示充分的敬意。他希望我带点书给学校,我捐了两箱书给他们送去”。

仅1982年2月至4月,巴金赠送给黎明学园的两批中文书籍就达一千三百多本。其中有五本巴金的著作文集,巴金在每一本的扉页都亲自写下题签。鉴于巴金年迈体弱,又很忙碌,学园便委托在上海的李秋叶(泉州人,平民中学校友)代为整理和办理托运手续。李秋叶和李冠父子俩为巴金赠书不辞辛劳,无私奉献,精神可嘉。随后,学园发起了“赠书运动”,先后收到国内外老校友及各界热心人士赠书一万余册。

巴金的赠书寄托了巴金对“黎明”的缕缕情丝和深切厚望。从1982年至1996年,从黎明学园到黎明职业大学,巴金分十二批次,捐赠了七千零八十四册图书,还有八篇珍贵的创作手稿。这些赠书小部分是他的著作外文版,也有部分是世界语书,其余大部分均为中文图书,且以文学类为主,兼有历史类、地理类、科技类图书。

巴金的赠书大部分是他的私人藏书,部分书籍的封面有巴金随手写下的“金”或“巴金”字样的标记,有的书名页有“巴金”“李尧棠印”或“上海尧林图书馆藏书”“巴金藏书”等印章。每一本书都由巴金亲自挑选,别人无法替代,因为哪一本书要送往什么地方,他心中有数。比如赠书中有一本精装大型画册《丰子恺遗作》,封套上有巴金写的很大的“金”字。巴金说这本画册编印得很好,他自己为它写过一篇文章,也是画册的作者之一,出版社曾寄了两本样书给他,他自己留一本,另一本就送给“黎明”。巴金有意送上这本画册,是因为丰子恺曾为草创时期的黎明高中设计了一枚校徽,图案是地平线上三只并立的小鸽子迎着晨曦唱晓。这一赠书举措,也是巴金在替丰子恺传递对“黎明”的厚望,以此激励“黎明”师生奋发进取,奉献社会。

其时,巴金经常在电视新闻中看到对黎明学园的报道,备受鼓舞,于是经常对来访的“黎明”校友关切地询问学园建设问题:图书楼盖了没有?地皮解决了没有?他捐的图书怎么样?老朋友盛子诒、卫惠林等近况如何?

然而,从黎明学园复办到黎明职业大学,巴金却始终没有机会踏上这片令他魂牵梦萦的红土地。巴金的女儿李小林、女婿祝鸿生曾利用到南方出差的机会代巴金来泉州看望过老朋友;胞弟李济生也曾出席黎明职业大学首届巴金学术研讨会,并为师生作题为《巴金的青少年时代》的讲座。巴金曾多次致信盛子诒,并遗憾地表示:“我还想到泉州看看,可惜我老了,行动不方便,但我的心是永远同你们在一起的。”

值得一提的是,1986年1月,巴金撰文《答卫缙云》,开篇就是:“以为你们已经到了泉州,在大学里找到了‘理想的工作’。”卫缙云是卫惠林的小女儿,从小生长于台湾,是哈佛毕业留美的建筑设计师。她曾写信给巴金和梁披云,表示想回祖国,到父亲曾经挥洒青春和汗水的黎明职业大学发挥专长,不幸因患癌始终未能达成心愿。在这封复信中,巴金对此充满了惋惜。梁披云1986年赴美探亲时专门前往探望卫缙云。1987年卫缙云病逝,梁披云遵守承诺为她题写了墓碑碑文。

像这样的通信,晚年的巴金都将它们编进了《巴金全集》。这些与在泉州结识的故友及相关的信件,其中也包括与《光明日报》副刊原高级编辑黎丁(平民中学校友)在长达四十多年的交往中的二十多封信件。这些信件,传扬了巴金与泉州、与“黎明”的情深意重。

“古榕下的巴金”

三个人走出学校,大门便掩上了。这个学校也是由一座旧庙宇改造的。外面是广场。两株大榕树立在阴暗的背景里,两大堆茂盛的绿叶在晚风里微微摇动,好像两个巨大的黑影在空中舞动。环境是凄凉的,甚至是可怕的。在天的一边,大的金星明亮地闪耀着。

1933年12月,巴金完成了小说《爱情的三部曲》的最后一部《电》。小说里描绘的这两棵参天大树曾让巴金记忆深刻,如今,这两棵参天大树也还依然在黎明高中的旧址上巍然屹立。两棵古树目前已有七八层楼高,需四五个成年人才能一起环抱起树干。

事实上,对“黎明”情有独钟的巴金虽然七十年来未曾有机会四下泉州,但“黎明”却一直在用自己的方式回馈着巴金的关爱,纪念着与巴金的情谊。

1985年12月,黎明职业大学成立首个学生社团——激流文学社。校长梁披云亲自题写社名,用来纪念巴金创作的《激流三部曲》。社团呼应“生活的激流永远动荡奔腾,不可阻止,我们要战胜生活”的精神,旨在“教育和引导学生关心生活、热爱生活、反映生活,做生活的主人”。

1988年8月,在日本学者山口守(日本重要的巴金研究者之一)的建议下,黎明职业大学成立国内首个巴金的学术研究机构——巴金文学研究所,并邀请巴金胞弟李济生任顾问,编辑出版《巴金研究》。

2004年,为了更好地保存、利用和管理巴金赠书,黎明职业大学图书馆建立了巴金赠书特藏室,积极开展巴金赠书的宣传、研究和利用,并举办了多届巴金文化节和各种纪念活动。

2015年11月25日,在巴金一百一十一周年诞辰当天,黎明职业大学在黎明高中旧址的中山北路校区设立了“古榕下的巴金”纪念碑。古榕下的汉白玉书形碑上用烫金文字镌刻着巴金《电》里的文字。

在这部“字句从我的自来水笔下面写出来,就像水从喷泉里冒出来那样地自然、容易”的“毫不费力”的作品里,这两棵见证了仁民和佩珠等一行人青春与激情的古榕树,也见证了巴金和他曾经在泉州的老友们的理想和赤诚,更见证了巴金不解的“黎明”情缘和一段跨越时空的友谊佳话。