基于光学定位的汽车无线充电对齐专利分析综述

2024-12-31王玮

关键词:无线充电;对齐;光学定位;专利分析

0引言

根据公安部发布的统计数据,截至2024年6月底,我国新能源汽车保有量达2472.0万辆,其中,纯电动汽车保有量1813.4万辆,占新能源汽车总量的73.35%[1]。但是,由于锂电池的电能能量存储密度远低于汽油,电动汽车的充电频率远远高于汽油车的加油频率。因此,充电技术是电动汽车技术的重要组成部分。目前,主流电动汽车充电仍采用有线充电的方式,需要人为进行插拔操作,且为了保证电流传输效率,充电线缆往往采用大截面电缆,比较笨重,充电操作对手部力量小的人群不够友好。且随着充电插拔操作次数的增多,充电端口容易造成机械磨损,导致电路损坏,存在安全隐患。

无线充电技术最早由特斯拉提出,其原理是通过线圈耦合作用传递能量。与传统的导线插拔式电动汽车充电方式不同,电动汽车采用无线充电技术能够使充电过程简单,采用无接触充电无需插拔操作,也避免了充电端口的机械磨损[2]。当前,以用户为中心的智能汽车强调用户体验,无线充电使电动汽车充电实现用户友好、自动化、智能化、安全化和环境适应能力的提升,电动汽车无线充电成为未来技术发展趋势[3]。

2013年,京东大学NaokiShinohara等人提出了短距离、中距离两种电动汽车无线电力传输系统,短距离无线电力传输系统基于感应耦合和磁耦合,中距离无线电力传输系统无需耦合[4]。主流的电动汽车无线充电系统基于松耦合变压器原理,主要包括设置于充电位置地下的发射线圈、设置于汽车底部的接收线圈、设置在接收线圈侧的补偿网络和交流/直流变换器、设置在发射线圈侧的补偿网络和直流/交流变换器以及车载电池组等。

由于发射线圈和接收线圈通过电磁耦合传输电能,因此发射线圈和接收线圈正对时能量传输效率最高。线圈位置偏移会导致能量传输效率降低,车辆停泊位置是否准确成为影响充电效率的关键因素,汽车无线充电对齐技术因此受到广泛关注。J2964标准中将车辆停泊与位置检测结合从而保障车辆充电效率[5]。光学定位技术因其定位精度高而被应用于电动汽车定位,一般利用摄像机或红外相机进行定位[6]。基于光学定位的汽车无线充电对齐技术成为汽车无线充电领域研究热点[7]。

本文将分析基于光学定位的汽车无线充电对齐技术发展状况,对相关技术发展做出宏观分析,为相关企业技术研发提供借鉴。

1专利申请概况

1.1全球专利申请概况

基于光学定位的汽车无线充电对齐技术出现较晚,2008年丰田自动车株式会社首次提出发明专利申请(JP2008070276W),基于由摄像机拍摄到的图像检测电动车辆的受电单元与供电设备的送电单元的位置关系,基于该检测结果控制车辆,将车辆向送电单元引导。该专利申请使用摄像机定位实现初步定位,使用其他定位技术实现精确定位。

根据图1中全球发明专利申请数量及发展趋势可以看出,基于光学定位的汽车无线充电对齐技术的发展经历了萌芽阶段、稳定增长阶段、快速发展阶段三个阶段。

(1)萌芽阶段(2008—2011年):虽然在2008年已有相关发明专利申请,但直至2011年开始,基于光学定位的汽车无线充电对齐技术专利申请量才能够达到每年一个以上,因此可以看出在2011年之前,技术发展十分缓慢,这可能是因为新能源汽车在此时间段并未被市场广泛认可,各研发主体仅进行技术储备,相关技术研究投入不够。

(2)稳定增长阶段(2012—2013年):随着各国新能源汽车产业的兴起,无线汽车充电技术被广泛研究。2012-2013年基于光学定位的汽车无线充电对齐技术的发明专利申请量逐渐上升,在此期间新能源汽车市场也逐渐扩大。随着市场端的需求增加,各研发主体在此方向研发意愿增强,专利申请量逐年增多。

(3)快速发展阶段(2014年至今):自2014年起,随着全球能源变革发展趋势,新能源汽车强势冲击汽车市场,基于光学定位的汽车无线充电对齐技术的发明专利申请呈现出飞速发展的态势。图1中,2022—2024年出现的申请量降低是由于部分申请尚未公开,整体来看专利申请数量呈现出爆发式增长趋势。可见,新能源汽车产业仍在蓬勃发展阶段,相关技术的研发仍在不断推进。

对比中国申请趋势与全球申请趋势来看,中国基于光学定位的汽车无线充电对齐技术在起步阶段并未占据竞争优势,整体发展走势与全球技术发展趋势基本一致。对比中国专利申请趋势与其他各经济体专利申请趋势来看,在起步阶段,中国专利申请量与各经济体专利申请量差别不大。2017年底国家发改委印发《增强制造业核心竞争力三年行动计划(2018—2020年)》,智能新能源汽车被作为重点之一。2018年开始,中国基于光学定位的汽车无线充电对齐技术专利申请量快速增加,并与其他各经济体拉开差距,反映在市场上,2018年前后也是中国新能源汽车市场蓬勃发展时期。

从宏观层面来说,基于光学定位的汽车无线充电对齐技术仍处在快速发展阶段,具有研发前景,与传统能源汽车产业相关技术领域不同,中国在此技术领域具有一定优势。总之,应当抓住当前机遇,一方面,继续投入技术研发,另一方面加快创新转化,将技术上的优势延伸至产业优势和市场优势。

1.2在华专利申请申请人情况

对基于光学定位的汽车无线充电对齐技术领域,在华专利申请的申请人国别进行统计,其中,中国申请人专利申请数量占该领域在华专利申请总数量的89.24%,在华专利申请中国申请人占绝大多数,专利申请量的优势能够体现中国新能源产业具有高创造力。在基于光学定位的汽车无线充电对齐技术领域,“中国制造”正转变为“中国创造”。我国是最大的新能源汽车市场,利用技术专利壁垒占据市场有利于新能源汽车企业的发展。

根据基于光学定位的汽车无线充电对齐技术领域持有在华专利申请数量对申请人进行排名,排名前十位的申请人依次为:国家电网有限公司、丰田自动车株式会社、合肥有感科技有限责任公司、国创新能源汽车能源与信息创新中心(江苏)有限公司、比亚迪股份有限公司、江苏理工学院、武汉路特斯科技有限公司、现代摩比斯株式会社、株式会社电装及大众汽车股份公司。其中,国家电网有限公司持有专利申请数量明显高于其他申请人,这是因为国家电网是中国华北、华东、华中、东北和西北地区充电桩建设和运营的主要负责企业,其基于光学定位的汽车无线充电对齐技术拥有广大应用市场,也具有较高的研究需求。国家电网有限公司主要业务为充电桩等能源提供设施的建设,因此企业可以从车辆端加强技术研发,与之形成对应。其余申请人专利申请数量相差不大,申请人包括车企、科技企业和科研院校等。

可以看出,基于光学定位的汽车无线充电对齐技术仍具较高研究价值。同时,丰田自动车株式会社、大众汽车股份公司等外国传统跨国车企在此领域也具备一定创新实力,应加强跨国合作,在技术研发和市场运营多方面与外国传统汽车企业互补互利,进一步促进新能源汽车产业的发展。

从产业层面来看,中国整体新能源汽车产业在基于光学定位的汽车无线充电对齐技术领域具备优势,企业个体在本领域创新活力较强,应逐步以技术创新为基础,推动产业升级。

2技术组成和行业构成

2.1技术组成

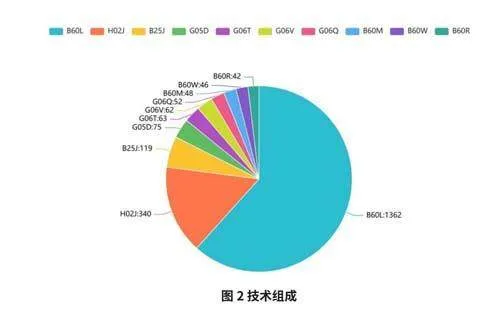

根据图2,基于光学定位的汽车无线充电对齐技术全球专利申请IPC大组分布图可知,该技术专利申请主要分布在B60L(电动车辆动力装置;车辆辅助装备的供电;一般车辆的电力制动系统;车辆的磁悬置或悬浮;电动车辆的监控操作变量;电力牵引),分布在H02J(供电或配电的电路装置或系统;电能存储系统)的专利申请量也很多。上述两个技术领域正是基于光学定位的汽车无线充电对齐技术应用的主要场景。其余分类号大组专利申请量较少,但是可以明显看出基于光学定位的汽车无线充电对齐技术涉及多技术领域,比如G06T、G06V涉及图像信号产生及处理,G05D、B25J涉及控制或调解系统,G06Q涉及商业运营等。由于该技术综合性强,因此存在多个后续研究的突破点。

2.2国民经济行业构成

根据国民经济行业分类进行统计,基于光学定位的汽车无线充电对齐技术专利申请所涉及的国民经济行业大类,可以得出,C36(汽车制造业)、C37(铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业)、C40(仪器仪表制造业)位于第一梯队,同时还涉及C39(计算机、通信和其他电子设备制造业)、D44(电力、热力生产和供应业)、I65(软件和信息技术服务业)。因此,该技术的创新需要跨行业的支持,技术的突破也可能带动多个行业的发展。

总的来说,基于光学定位的汽车无线充电对齐技术涉及多个行业,拥有众多技术分支。结合当前技术发展阶段,可以在技术应用层面开展重点研究,利用技术突破影响用户出行方式,最终带动相关行业共同发展。

3结束语

综上所述,基于光学定位的汽车无线充电对齐技术尚处于快速发展阶段,为建立技术优势,应继续保持在该领域的研究。新能源汽车无线充电技术尚未在市场广泛应用,此时企业着眼于未来开展针对性专利布局,能够获得市场优势。

该领域涉及电动汽车、电池、图像处理、系统控制和商业运营等多领域,研究突破点众多。其中,基于卷积神经网络、模式识别等技术的计算机视觉技术已被应用于智能驾驶、目标识别等场景。传统的基于光学定位的汽车无线充电对齐技术往往需要设置光学标记以进行定位,将计算机视觉技术与其结合,可以对一般图像进行处理,在不设置光学标记的情况下仍保持定位精度,还可以使系统更加简洁,与计算机视觉技术的结合,可以成为基于光学定位的汽车无线充电对齐技术的一个创新方向。

此外,我国将在北京、上海、广州等20个城市开展智能网联汽车“车路云”一体化应用试点,这是全新的技术应用场景,将基于光学定位的汽车无线充电对齐技术与全新应用场景结合也是一个具有前景的创新方向。在基础技术方面,固态电解质电池是当前新能源研究的热点,新型电池取得突破后将推动基于新型电池的充电技术的研究,甚至可能会开辟充电技术的研究新赛道,各科研主体应对此有所准备。

在新能源汽车领域,我国在技术研发和市场占有上均处于优势地位,应当以此为依托,加大技术研发投入,巩固优势、弥补短板。除自主研发外,还可以加强国际化合作,在技术层面整合传统汽车和新能源汽车相关技术,合作交流,共同研发;在市场层面,可以利用技术优势与国外企业营销体系结合,共同开发新能源汽车市场。当前,新能源智能汽车正在改变传统出行方式,中国新能源汽车产业应趁此机遇打造中国新能源汽车品牌,以技术创新推动新能源汽车产业进一步发展。