河北省南和区方言亲属称谓及文化内涵

2024-12-31刘笑莹

摘要:亲属称谓是语言中的基本词汇,体现了一个地方所特有的社会文化特点。河北省南和区位于晋语和冀鲁官话的过渡区,因此亲属称谓系统独具特色,即将两个方言区的特色相融合。该文以河北省南和区的祖辈、父辈、平辈三代血亲亲属和父辈、平辈(妻辈/夫辈)两代姻亲亲属为研究对象,共收集了50个亲属称谓语。通过对语料的分析,发现南和区亲属称谓语具有面称与背称特点鲜明、广泛使用从他称谓、存在同形异指与异形同指现象及不分堂表的特点。在文献研究法的基础之上,依据特点探索河北省南和区方言背后的文化内涵,发现方言中的亲属称谓语受到了男尊女卑、长幼有序和儒家思想的影响。对南和区方言亲属称谓的特点进行研究,可以更好地了解南和区的社会文化特点,为南和方言的保护和传承尽一份绵薄之力。

关键词:南和区方言;亲属称谓系统;亲属称谓语;特点;文化内涵;方言保护

中图分类号:H172.1 文献标识码:A 文章编号:2096-4110(2024)11(b)-0074-05

The Kinship Words and Cultural Connotations in the Nanhe Dialect, Hebei Province

LIU Xiaoying

(School of Chinese Language and Literature, Liaoning Normal University, Dalia Liaoning, 116081, China)

Abstract: Kinship terms are basic vocabulary in language, reflecting the unique social and cultural characteristics of a place. The Nanhe District of Hebei Province is located in the transitional zone between Jin dialect and Ji Lu Mandarin, so the kinship title system is unique, which combines the characteristics of the two dialect areas. A total of 50 kinship terms were collected from three generations of blood relatives (grandparents, fathers, and peers) and two generations of relatives (wives/husbands) in Nanhe District, Hebei Province. Through the analysis of the corpus, it was found that the kinship terms in Nanhe District have distinct features of face and back pronouns, widespread use of alternative terms, the existence of homophonic and heteromorphic homophonic phenomena, and the characteristic of not being divided into categories. On the basis of literature research, this study explores the cultural connotations behind the dialects of Nanhe District, Hebei Province based on their characteristics. It is found that the kinship terms in the dialects are influenced by male superiority and female inferiority, seniority and order, and Confucianism. Studying the characteristics of kinship terms in Nanhe District dialect can better understand the social and cultural features of Nanhe District, and contribute to the protection and inheritance of Nanhe dialect.

Key words: Nanhe District dialect; Kinship appellation system; Kinship appellatives; Characteristics; Cultural connotation; Dialect preservation

亲属称谓就是对与自己有亲属关系的人的称呼方式[1]。亲属称谓是反映社会历史变迁、民众思想文化变迁的一个重要媒介,还体现不同区域的文化与社会制度。对方言亲属称谓进行研究,能深刻地认识地方传统文化与生活方式,能更好地研究地方丰富的社会文化内涵。另外,研究亲属称谓系统也有重要的语言学意义。亲属称谓语是词汇系统的一部分,属于词汇系统中具有稳固性、能产性和全民常用性的基本词汇,每个亲属称谓语都有不同的语义特征和使用特点,是语言研究的重要组成部分。

南和区隶属于河北省邢台市,位于邢台市政区东南部,河北省政区的南部。《中国语言地图集》(第二版)将南和区归入晋语邯新片区,受地域影响,南和区位于冀鲁官话和晋语的过渡区,因此方言词汇也具有过渡色彩[2]。南和区历史悠久,方言词汇十分丰富。本文选取祖辈、父辈、平辈三代血亲亲属和父辈、平辈(妻辈/夫辈)两代姻亲亲属的亲属称谓语,采用文献归纳法、定量分析法对南和区方言亲属称谓语的使用特点进行分析,并研究其背后的文化内涵。对南和区方言亲属称谓的特点进行研究,有利于南和方言的保护和传承。

1 南和区方言亲属称谓系统

在汉语中,亲属称谓丰富且十分复杂。在这个庞大的亲属称谓系统中,出现了许多不同的分类方法。冯汉骥将亲属称谓系统分为血亲与姻亲,在此基础上又将血亲分为父系和母系,姻亲分为妻系和夫系[3]。胡士云在《汉语亲属称谓研究》中论述了其建立的“基本亲属称谓”系统,并参考冯汉骥的分类方法,对南和区方言亲属称谓进行分类。

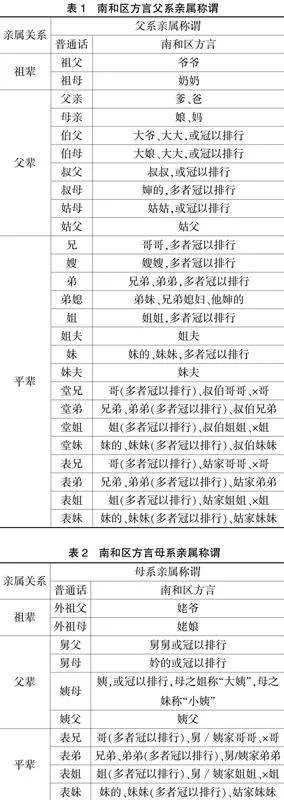

1.1 血亲

血亲,是指有血缘关系的亲属,包括其配偶,是以具有共同祖先为特征的亲属关系。父系亲属是与父亲有血缘关系的亲属及其配偶,包括伯父、叔公等。南和区方言中父系亲属称谓方式如表1所示。

母系亲属则是指与母亲有血缘关系的亲属及其配偶,如舅、姨等。南和区方言中母系亲属称谓方式如表2所示。

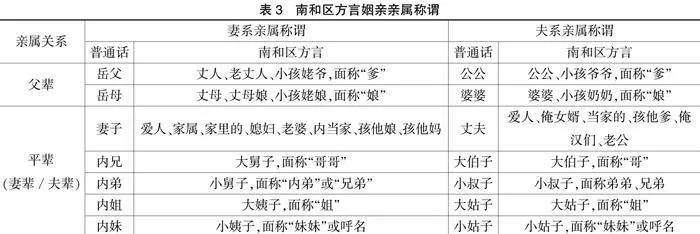

1.2 姻亲

姻亲是指以婚姻关系为中介而产生的亲属关系。妻系亲属指的是以妻子为中介而产生的亲属关系,包括妻的血亲及血亲配偶。夫系亲属是以丈夫为中介而产生的亲属关系,包括丈夫的血亲及血亲配偶。南和区方言中姻亲的称谓方式如表3所示[4]。

2 南和区方言亲属称谓使用特点分析

语境对语言的影响是显著的,在方言中也同样适用。方言中的亲属称谓在不同的语境下选择不同的称谓能够传达出说话人的情感、态度和社会关系。因此,在与不同的受话人进行交流时,方言中的亲属称谓可能发生复杂的变化。南和区亲属称谓语反映了南和区人民对亲属关系的认知体系,体现了婚姻家庭制度和社会制度文化内涵[5]。

2.1 面称与背称特点鲜明

面称是指在面对称呼人时所使用的称谓,通常比较直接、亲切,能够表达出对当事人的尊重和亲近感。背称则是指当对话中提到某个亲属,但当事人不在场时所使用的称谓。这种称谓通常比较正式、客观,不会带有太多的个人情感色彩。

在南和区方言中,血亲亲属之间面称和背称的区别不大,姻亲亲属之间面称和背称的区别较大。

在血亲亲属中,一部分亲属称谓语既可以用于面称,也可以用于背称,这类词主要存在于长辈的亲属称谓语中,如“爹”“娘”“爷爷”“奶奶”“姥爷”“姥娘”等。但冠以排行的亲属称谓主要用于背称,主要是为了区分被称呼人,面称时则不需要冠以排行进行称呼。在平辈之间背称和面称的方式十分丰富。在称呼平辈时,面称主要是称名,背称的方式十分多样,如为了区分“表哥”“表姐”等,在背称时会加上“姑/舅/姨家哥哥/姐姐/弟弟/妹妹”,也可称呼“哥”“姐”“×哥”“×姐”等。

在姻亲亲属中,长辈和平辈的亲属称谓语均有背称和面称。背称称呼与普通话亲属称谓系统基本一致,如“小舅子”“大伯子”等,但在面称称呼时主要采用从夫或从妻称呼,如“内兄”面称“哥哥”,“大姑子”面称“姐姐”等。

总的来说,南和区方言中亲属称谓的背称多于面称。在不同的语境和关系中,人们会根据需要灵活地选择使用面称或背称,以更好地表达自己的情感和态度。

2.2 广泛使用从他称谓

从他称谓是指在称呼亲属时,不按照自己与被称呼人关系来称呼,而依从他人与被称呼人的关系来称呼的现象[6]。从他称谓的范围十分广泛,包括从夫称谓、从妻称谓、从儿称谓、从父称谓、从母称谓等。南和区方言中的从他称谓主要是从儿称谓、从妻称谓和从夫称谓。

从儿称谓主要体现在姻亲亲属中的长辈背称称谓中,父母会根据小孩与长辈的关系称呼被称呼人,如“小孩他爷爷”“小孩他姥爷”等。夫妻之间的背称称谓也可以从子称谓,如“孩儿他爹”“孩儿他娘”。从儿称谓强调了辈分,体现了晚辈对长辈的尊敬。

从夫称谓/从妻称谓主要体现在姻亲亲属中的面称称谓中,其范围会扩大至配偶的所有亲属。在面称时根据配偶与被称呼人的关系,跟随配偶称呼方式进行称呼,如“大姑子”面称时称呼“姐姐”,“内兄”面称时称呼“哥哥”。从夫称谓/从妻称谓表明了对直系血亲或姻亲关系的尊重,体现了家庭关系的紧密与和谐。

2.3 存在同形异指与异形同指现象

在汉语中普遍存在一词多义和一义多词现象,在方言中同样具有这种现象,即同形异指和异形同指现象。在南和区方言中的亲属称谓语也存在这两种现象。

方言中亲属称谓的同形异指现象是指同一方言中,用同一个词语来表示不同的亲属关系,如“大大”既可以称呼“伯父”,也可以称呼“伯母”。“媳妇”在方言中既可以称呼“妻子”,也可以用来称呼“儿媳”。“女婿”既可以称呼“丈夫”,也可以用来称呼“女儿的丈夫”。

异形同指现象则是指不同的词语在方言中却用来表示相同的亲属称谓意义。南和区方言中存在大量的异形同指现象,这与背称与面称文化相关。如“爹”“爸”两个不同的词语表示同一个亲属。“爱人、家属、家里的、媳妇、老婆、内当家、孩他娘、孩他妈”多个词语都表示“妻子”这一个身份,相应的“爱人、俺女婿、当家的、孩他爹、俺汉们、老公”多个词语也只表示“丈夫”身份。

方言中亲属称谓的同形异指和异形同指现象,揭示了语言的多样性和复杂性,也体现了血缘关系的亲疏远近。

2.4 不区分堂亲和表亲

在普通话中,亲属称谓有严格的区分界线,讲究内外有别,堂、表不同。在普通话中,“堂亲”指父亲兄弟的后代,“表亲”指父亲的姐妹的后代和母亲的兄弟姐妹后代,但是在南和区方言的亲属称谓中却不区分堂亲和表亲。例如,“表哥”和“堂哥”统一称呼为“哥哥”,“表姐”和“堂姐”统一称呼为“姐姐”等,在当面交流时一般不进行特意区分,只有在背后称呼时为了区分被称呼人,会称呼“哥哥”为“叔伯/姑姑/舅/姨家哥哥”,“姐姐”“弟弟”“妹妹”同理。

3 南和区方言亲属称谓的文化内涵

美国语言学教授Sapir说:“语言的背后是有东西的,并且语言不能离开文化而存在。所谓文化就是社会遗传下来的习惯和信仰的总和,它可以决定我们的生活组织。”[7]方言中的亲属称谓是一个地域文化和价值观念的综合体现,它不仅反映了当地人的家庭和社会关系,也反映了当地的历史、地理和文化背景,具有丰富的文化内涵。陈佳认为汉语血缘亲属称谓系统的文化映现是“以家庭血缘纽带维系的宗法社会结构之影响”和“儒家思想和儒家文化和影响”[8],本文参照陈佳的观点对南和区方言亲属称谓语的文化内涵进行分析。

3.1 亲属称谓与宗法制度

宗法制度就是以血缘关系为基础,标榜尊崇祖先,维系亲情,在宗族内部区分尊卑长幼,并规定继承秩序及不同地位的宗族成员享有的权利和义务的法则。家庭是社会的细胞,我国传统的家庭文化是以男权思想和父子关系为文化底色的,主要表现为男女有别、夫妻有序[9]。在南和区方言的亲属称谓中主要体现为长幼有序的等级观念和男尊女卑的性别差异。

3.1.1 长幼有序的等级观念

南和区方言中的亲属称谓语对于排行和辈分的区分十分细致。排行一般按照“大、二……小”,即排行最大的一般称“大+亲属称谓语”,排行最小的一般称“小+亲属称谓语”,例如:大姑、二姑、小姑。按照排行进行称呼不仅明确了亲属之间的亲疏关系,也体现了家庭中的秩序和等级观念。辈分主要按照祖辈、父辈、平辈、子辈、孙辈进行划分,晚辈不能称呼长辈的姓名,要按照辈分进行称呼,这体现了亲属之间的等级观念。方言中亲属称谓的长幼有序的等级观念的作用是多方面的,它们不仅有助于维护家庭的稳定与和谐,通过称呼不同辈分和年龄的亲属,可以快速了解家庭成员之间的亲疏关系和地位,还有助于维护中华传统文化的连续性和稳定性,让人们更好地理解和认同自己的文化背景。

3.1.2 男尊女卑的性别差异

中国传统农耕文明的长期发展,形成“以男系血缘的远近亲属来区别辈分和内外系别,并确定称谓和家庭地位的”[10]。 “男尊女卑”的观念在南和区方言亲属称谓中清晰地体现出来。已婚女子称谓语之前要按照丈夫的家族排行进行称呼,例如,“大哥的妻子”在称呼时也会加上排行,称为“大嫂”,在南和区方言中通常将 “弟弟”称呼为“兄弟”,同样“弟弟的妻子”也会被称为“兄弟媳妇”。夫妻之间有“家里的”和“当家的”相对应的称呼,这也与古代男主外、女主内的观念有关。这些体现了以男性为中心的宗族观念,体现了男尊女卑的性别差异。

3.2 亲属称谓与儒家思想

方言中的亲属称谓,作为一种社会文化的表现形式,不仅体现了语言的多样性和复杂性,而且深深地反映出儒家思想的影响。

儒家思想讲究“孝道”,认为孝是为人之本,也是家庭和睦与社会秩序的基础;强调“礼义廉耻”,认为这是做人最基本的道德准则;强调“亲亲之道”,即主张家庭成员之间应该相互关爱、尊重和帮助。在南和区方言亲属称谓中的“爷爷”“奶奶”“姥爷”“姥娘”等词,既体现了晚辈对长辈的尊重和敬意,又体现了两代人之间血缘关系的亲近,符合儒家思想。

方言中的亲属称谓也体现了“父子有亲”“夫妇有别”“长幼有序”的观点。“父子有亲”即父辈与子辈之间有着亲切的关系。“夫妇有别”即夫系亲属称谓和妻系亲属称谓并不相同,丈夫和妻子的称呼方式各不相同。“长幼有序”即称呼时按照排行和辈分进行称呼。

通过对南和区方言亲属称谓进行研究,不仅可以探寻南和区方言的语言特点及文化背景,还在一定程度上促进了方言研究和文化的传承[11]。

4 结束语

由于现代社会人们社会方式的改变,受普通话的广泛普及、个人宗法观念的淡薄及个人对家族的依赖减少等因素的影响,使得原本特定亲属关系的称谓语应用到其他非亲属关系的人身上,出现了亲属称谓泛化的现象。例如,称呼年龄较大的陌生男性为“伯父”,年龄大的陌生男性为“爷爷”,年龄小的女性为“姐姐”或“妹妹”等。因此本次对南和区方言中亲属称谓的研究旨在保护南和区方言,为传承南和区的特色地方文化尽一份绵薄之力。

参考文献

[1] 孙玉卿.山西方言亲属称谓研究[D].广州:暨南大学,2003.

[2] 中国社会科学院语言研究所中国社会科学院民族学与人类学研究所,香港城市大学语言资讯科学研究中心.中国语言地图集[M].2版.北京:商务印书馆,2012.

[3] 冯汉骥.中国亲属称谓指南[M].上海:上海文艺出版社,1989.

[4] 南和县志编纂委员会.南和县志(1979—2009)[M].石家庄:河北人民出版社,2015.

[5] 何姗姗.锡伯语亲属称谓及文化内涵[J].黑龙江民族丛刊,2023(2):129-134.

[6] 胡士云.汉语亲属称谓研究[D].广州:暨南大学,2001.

[7] Edward Sapir.语言论[M].陆卓元,译.北京:商务印书馆,1985.

[8] 陈佳.从汉语血缘亲属称谓看语言对文化的反映[J].语言研究,2002(S1):77-82.

[9] 张德岁,王灵均.宿州方言亲属称谓语与称谓文化考论[J].江淮论坛,2016(3):171-175.

[10]马军丽.固原方言词语与地域文化研究[D].银川:宁夏大学,2021.

[11]张坤秀.浅谈山西霍州方言的亲属称谓词[J].文化创新比较研究,2020,4(27):148-150.

基金项目:辽宁师范大学本科教学改革研究项目“汉语国际教育专业课程思政资源开发与共享研究”(项目编号:203040302240)的阶段性研究成果;辽宁师范大学2024年度教师党支部书记综合素质培养资助工程项目“高校品牌党支部建设与履行社会责任的融合机制研究”(项目编号:206020012427)阶段性成果。

作者简介:刘笑莹(2002-),女,河北邢台人,硕士研究生。研究方向:现代汉语。