中国古代藏书楼命名文化的形与神及启示

2024-12-31韦卓然罗惠敏

摘要:中国古代藏书楼是藏书家研学雅集的重要空间。为了清晰地梳理古代藏书楼命名文化现象的形与神,该文选取四部“纪事诗藏书家传”体裁论著,对其中记载的历代藏书楼名号的文化意象进行词频统计和语义分析。研究表明:藏书楼名号使用的建筑形制具有多样性特点,选取的文化意象多含典籍珍藏、自然山水、花草树木和文房清玩等源于生活且符合文人审美的文化符号。适值高校图书馆建设知识交流空间、学习空间和文化空间的转型期,藏书楼文化的形与神为高校图书馆在转型建设工作中传承中华优秀传统文化提供了文化来源。

关键词:藏书楼名号;形与神;藏书纪事诗;文化意象;高校图书馆;文化建设

中图分类号:K23;G259.29 文献标识码:A 文章编号:2096-4110(2024)11(b)-0065-05

On the Inspiring Function of the Form and Spirit of the Ancient Chinese Libraries' Naming Culture

WEI Zhuoran, LUO Huimin

(SUN YAT-SEN University Library, Shenzhen Guangdong, 518107, China)

Abstract: Ancient Chinese libraries are the important space for literati to study and gather together. Through word frequency statistics and semantic analysis of the cultural images of ancient Chinese library's names in four books of Annalistic Bibliotheca Poems, the form and spirit (or connotation) of the ancient libraries' names will be more clearly sorted out. The architectural forms mentioned in the names of ancient libraries are varied, and the cultural images selected have obvious commonality, including collections, landscape, plants, and scholar's stationeries. These cultural connotations derived from life and in line with the literati's aesthetic. Nowadays, the university libraries try to transform traditional collection institution to a composite space that contains the functions of communication, learning and cultural propaganda. The form and spirit of the ancient Chinese library culture provide cultural sources for the university libraries to inherit traditional Chinese culture during the transformation.

Key words: Librarys' names; Form and spirit; Annalistic Bibliotheca Poems; Cultural images; University library; Cultural construction

中国的藏书文化传统源远流长,藏书楼作为藏书史重要的见证者,对现代图书馆的发展建设具有深远影响。适值高校图书馆建设知识交流空间、学习空间和文化空间的转型期,本文以藏书楼命名的文化现象为切入点,探讨该文化现象的特点及产生背景,以期为新时代高校图书馆空间命名和建设提供灵感。

藏书楼命名的文化现象包含“形”与“神”两种基本属性,藏书楼名号的“主题”及使用频次等形态特征属于“形”,而“形”产生的原因所涉及的社会文化风尚及藏书家寄托的精神内涵便是内在的“神”。

关于藏书楼命名的现有研究大都采用语义分析法,对藏书楼名称之“神”进行举例说明、归纳总结。周少川等总结藏书楼名号的文化内涵取义于典故佳义、字号地居、珍本宝物,或源于藏书家的藏书志向、炫耀收藏之心、感恩先世遗泽之情等;龚花萍提出藏书楼名称揭示了藏书家仰慕的对象、“嗜书如命”的勤学态度;谭燚等学者补充藏书楼之名还蕴含藏书家显耀的家族历史和个人的美好愿望;王纯尝试从量词角度总结含数字的藏书楼名号的内涵[1]。这些研究均未在藏书楼名号的形与神之间建立一个清晰对应的关系。

记载藏书楼名号的论著首推叶昌炽的《藏书纪事诗》,该著作开启了学界总结研讨藏书事业之风[2]。伦明和徐信符有感于叶氏,参照其“纪事诗藏书家传”体裁,分别作《辛亥以来藏书纪事诗》和《广东藏书纪事诗》。王謇受伦明启发编撰《续补藏书纪事诗》。此四部著作共收录了自五代末期至近现代千余位藏书家的生平及藏书成就,目前学界尚未对这些论著中所载藏书楼命名文化现象进行整体研究。本文以上述四部著作为分析文本,筛选文本中明确记载有藏书楼名号的藏书家条目,采用词频统计法和语义分析法,对中国传统藏书楼命名文化的形与神作更细微的解读。

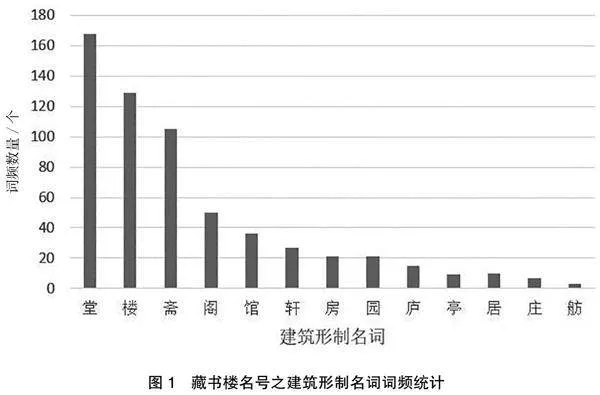

1 藏书楼的建筑形制

在图书馆学领域,厅堂、斋室、楼阁、殿宇等各类用于收藏图书文献和档案典籍的处所统称为藏书楼。历史上藏书楼名号使用的建筑形制名词取决于藏书家主观能动性的选择,可能与实体建筑形制相对应,也可能是虚词,但终究是藏书史上一种真实存在的历史现象。

分析文本所记载的藏书楼名称中建筑形制名词使用“堂”字的比例最高,其次是楼、斋、阁、馆,次之为轩、房、园、庐、亭、居、庄等,可见中国古代藏书楼名号使用的建筑形制名称具有多样性特点(见图1)。除主流名词外,还有彰显藏书家独特性的个性化用词,如以庋藏命名的有孙楼的万册庋、张应文的清秘藏、张拱端的名山藏;或以物命名,如汪森的小方壶;或以珍本为名,如虞子贤的城南佳趣;或以某地相称,如张燮的小琅嬛福地、吴之振的黄叶村庄等。

2 藏书楼之名与文化意象

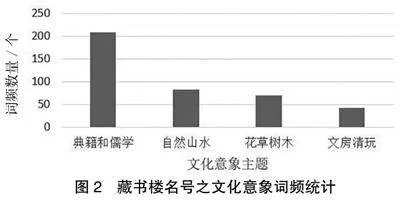

藏书楼名号选取的文化意象源于时代的文化风尚与潮流,是文化共性和个性选择相结合的产物。通过对分析文本进行词频统计和语义分析,可将其中的藏书楼名号的文化意象归结为四大主题,即围绕典籍和儒学、自然山水、花草树木和文房清玩(见图2)。

2.1 与典藏和儒学思想有关的藏书楼名号

关乎典藏和儒学思想的藏书楼名号在分析文本中占比最大,以含“书”字最多,次之是古、卷、经等字。此类藏书楼有以展示个人收藏成果和特色为名,如宋代张用道,明代郁文博、丰坊、杨仪和清代的孙承泽、黄叔琳等人不约而同地选用“万卷楼”之名来夸赞自己的藏书成就;有以名号对外宣示藏书空间的所属权,如梁清标的“蕉林书屋”和朱橚的“周府御书楼”;有以特色典藏命名,如杨以增建“四经四史之斋”来收藏宋版《诗经》《尚书》《春秋》《仪礼》《史记》《两汉书》《三国志》,袁世凯次子袁克文曾得宋巾箱本《周易》《尚书》《毛诗》《礼记》《周礼》《孝经》《论语》《孟子》,因辟“八经室”而贮;有以炫耀恩典殊荣而命名,如鲍廷博的“赐书堂”和蒋重光之子的“赐书楼”皆是为了纪念乾隆赐书一事。儒家思想对藏书家潜移默化的影响体现在他们命名藏书楼时蕴含着尊经崇儒、尊古承古、公共儒藏等思想,如清代吴骞的拜经楼[3]、卢址的抱经堂和张金吾的诒经堂蕴藏着“不解穷经只拜经”的尊经崇儒之情;石邦哲的博古堂、毛晋的汲古阁、钱曾的述古堂等均是受“崇古”文化审美价值观影响的产物;清代著名诗人王士祯的“乐天池北书库”是对白居易的缅怀[4],顾之逵的“小读书堆”是远绍先祖顾野王“读书堆”斋名之余绪[5];周永年与好友共建的“借书园”传达了“天下共读之”的公共儒藏思想[6]。由此观之,该文化意象反映出藏书家对藏书事业的追求和自豪之情及儒家思想对古代知识分子潜移默化的影响。

2.2 与自然山水有关的藏书楼名号

分析文本中占比第二的文化意象是自然山水,主要包括山、云、雪、水等词。高贤常居于山水之间,放情丘壑,如历城周永年隐居于山林中,其“林汲山房”建在林汲泉侧,过着对画看山的清幽生活;而藏经洞典故使名山逐渐成为藏书的喻体,如胡应麟的藏书处所“少室山房”“二酉山房”皆与藏经洞典故有关[7-8]。明高士陈道复隐居白阳山,其书斋名“碧云轩”是用自由漂浮的云朵道明其逍遥自在、悠然自得的向往生活。清代袁芳瑛的“卧雪庐”和杨继振的“雪蕉馆”与《后汉书·袁安传》中袁安困雪的典故有关,藏书家借“雪”的高洁品性来表明自己清高自守、甘贫守节的品质。以水比德是儒家比德说的重要内涵之一,许宗彦认为“读书人第一须使此心光明正大,澄清如止水”,故名藏书楼为“鉴止水斋”。上述例子足见天人合一的哲学自然观深刻影响着中国文学与文化,致使山水田园意象被赋予诸多文人品格,成为藏书家寄托情思、逃离尘世纷扰的文学符号。

2.3 与花草植物有关的藏书楼名号

花草植物是分析文本中占比第三的文化意象,以草、花、松、竹最具代表性。明清时期“草堂”逐渐从自谦卑陋的茅屋住所转为指代书斋的常用别称[9],分析文本中,明代秦汴的“容春草堂”、秦柄的“雁里草堂”,明末清初的吕留良的“南阳耕钓草堂”、叶树廉的“归来草堂”,清代的安歧的“沽水草堂”、陆芝荣的“三间草堂”等以“草堂”命名的藏书楼恰好集中于该时期。莲、梅、兰等文人花在历代诗词用典中形成了特有的人格范式,深度参与了文人的日常生活和文化生活,如黄翼圣《莲蕊楼记》称取名“莲蕊”以示其潜心佛教、勤于治学的志趣所在;南宋许棐不仅居址前后遍种梅花,还将藏书楼命名为“梅屋”[10];文徵明一生爱兰、养兰、画兰,并将藏书楼命名为“玉兰堂”。此外,部分小众的花也是文人寄情的对象,如吴焯的“瓶花斋”(即小琼花)[11]和周春的“昙花馆”。“松”在中国传统文化中具有淡然脱俗、坚贞不屈等意蕴,是文人追崇的植物意象之一。孙宗濂因“庭有嘉树,筑堂名寿松,广储群籍”;张维屏自号“松心子”,酷爱松树,喜听松涛之声,其听松园内外松木茂密,园内建有“松心草堂”“听松庐”等书斋[12]。竹子虚心直节的特性符合儒家君子气节,以竹自喻便发展为古代知识分子表达个人情怀和志趣的惯例[13],伴竹而居、以竹命名藏书楼便应运而生。明代著名藏书家沈周的住址周围有大片竹林雅景,故其藏书楼取名“有竹居”(或有竹庄);明末藏书家徐[邩] [勃]曾为长子徐陆构建书斋“汗竹巢”,又名汗竹轩、汗竹斋,该书斋四周也可观赏竹林胜景[14]。该主题意象的产生源于中国的植物文化体系在与历代士人阶层的互动中实现了从“实用型”向“精神型”的转变,并作为固定的情感符号和人格坐标反过来参与到士大夫的精神文化生活中[15]。

2.4 与文房清玩有关的藏书楼名号

分析文本中占比第四的文化意象“文房清玩”,该意象包含石、研、墨、玉和琴等词。明清时期已形成“园无石不秀,室无石不雅”的赏石文化,雅石是文人崇尚自然、追求意境美的代表物,明代藏书家沈启原的“存石草堂”、莫是龙的“石秀斋”、清代藏书家孙星衍的“廉石居”等,均属“雅石”文化影响的产物。“文人之有砚,犹美人之有镜也,一生之中最相亲傍”[16]。砚台作为文房四宝之一,逐渐从实用器演变成藏书家争相鉴藏的艺术品,如袁廷梼藏书万卷的“五研斋”原名“三研斋”,因其原藏介隐公研、谢湖草堂研、列岫楼研三方砚台,后既得清容居士研和廉石研方又更名[17]。“玉,石之美者”[18],玉器被赋予温润、坚韧、纯净等美好特质,常用于比德君子的人格情操,成为文人雅士喜爱的鉴赏品[19]。明代孟守约的“玉辉楼”典出西晋陆机《文赋》的诗句“石韫玉而山辉”,是对玉品格的赞美和追求。墨在中国书画艺术史上扮演着重要的角色,藏墨、嗜墨的痴迷现象在文人阶层屡见不鲜[20],他们对墨的推崇也投射到藏书楼名号中,如“墨庄”作藏书楼名号曾被唐宋之际的刘式及其后代、宋代的张邦基、元代的申屠致远和清代的朱继暐等数人使用,数量之多令叶昌炽不禁感慨道“墨庄两字滥觞谁”。《礼记》曰“士无故不彻琴瑟”[21]。受道家“鼓琴以自娱”观念的影响,文人雅士无不以精通音律,熟谙琴艺为贵[22],江苏藏书家瞿镛珍藏有铁琴一张、铜剑一把,故把藏书楼取名为“铁琴铜剑楼”[23];广东香山藏书家黄绍昌时常抚琴自娱,并将藏书楼取名为“秋琴馆”[24]。可以看出,文房清玩作为书斋中可供赏玩自娱的实用陈设品,随着士人阶层的发展逐渐成为一种影响深远的审美文化符号,成为藏书楼命名的重要文化来源。

3 高校图书馆藏阅空间建设之启发

通过对传统藏书楼命名现象的形与神进行统计和阐释,初步将具有借鉴和传承意义的历史文化个性与共性进行了梳理,进而由古及今,结合古代藏书楼与现代高校图书馆之间的文化传承与创新工作做进一步的思考。

3.1 空间改造——古神今用

全媒体数字化时代,高校图书馆不仅面临着将以藏书为主的传统阅览空间改造成以人为本的知识交流空间、学习空间、文化空间的大趋势[25],还肩负着传承中华优秀传统文化的职责,而传统藏书楼所承载的精神文化恰能为此提供适合的切入点。南京师范大学图书馆开设“偲怡园”,“偲怡”典出《论语》,意为和睦相处、相互切磋,其中设有集朗诵、社交、展览等功能于一体的“偲怡·蓝天”室外阅读场所;清华大学图书馆建“从游空间”,是集馆藏、展览、文化及交流于一体的复合型学习空间,这与藏书楼文人雅集的传统一脉相承。

文房清玩、花草自然等传统藏书楼常用的文化意象为高校图书馆在空间选址和装饰艺术方面提供了历史参考。空间选址方面,重庆大学虎溪校区在松园、竹园和兰园三个宿舍区设置了“听松斋”“蕉林斋”“拢翠斋”和“蕙风斋”4个舍区图书馆,借用了松树、蕉林、蕙兰等植物意象。空间装饰方面,沈阳师大图书馆“明德讲堂”采用新中式古典装饰风格,室内陈列古朴的书架、名人字画、仿古式书桌和挂灯体现了“尚古”风尚;清华大学图书馆借鉴雅石文化的意境美,利用大小不一的雅石在馆内打造禅意静谧的景观空间;四川大学工学图书馆内悬挂高四层楼的书法作品“书山有路勤为径”,以所藏墨宝烘托学习氛围。此外,各高校图书馆日益注重绿植与空间、读者的和谐共处,延续了植物与藏书处所和谐共生的历史渊源。

3.2 空间命名——古形今神

近现代高校图书馆仿古式空间命名大都不直接使用古代既有名词,而是继承其命名模式并结合时代需求进行创作,大体可将其归结为4种模式:其一,以出资人之名命名,如浙江大学图书馆农医馆因收藏校友李摩西先生捐赠的外文图书而建李摩西馆,与感恩和纪念典藏来源的“赐书楼”异曲同工。其二,以特色典藏命名,如北京大学的亢慕义斋为德文Das Kommunistische Zimmer的音译,意即“共产主义小室”,是专门收藏马列主义文献的研究会藏书室。其三,援引中华优秀传统文化典故,如南开大学的思源堂取自“饮水思源”之意,同济大学的“闻学堂”源自儒家“闻见学行”的治学理念,“文榷堂”意为“以文为榷,榷问治学,与人为榷,榷文济世”,这些都是推崇和宣扬传统文化的尚古风尚。其四,以自然之物命名,重庆大学舍区图书馆的植物意象和兰州大学图书馆“积石堂”的石意象均与藏书家喜好文房清玩和花草植物的雅趣契合。

3.3 建设展望——与古为新

为推动古今藏书文化融合发展,坚定文化自信,高校图书馆藏阅空间的建设可从三个角度提出与古为新的发展方向。第一,古为今用,深化研究藏书楼名号的使用情境并发扬其多样性特点,同时,根据现当代具体语境不断拓展建筑形制名称范围。近现代高校图书馆空间命名使用频率最高的建筑形制是堂和斋,其次有少量的书屋、轩、书库、园、书房、厅等,传统藏书楼建筑形制在命名上的多样性未得到很好的继承,有待援引和借鉴。沈阳师大图书馆的明德讲堂、四川大学图书馆的明远文库、清华大学图书馆的从游空间等新创造的藏书空间命名方式有利于更新当代语境下的建筑形制范畴。第二,藏以致用,将特色馆藏或图书馆文化符号用于陈列装饰和命名,以此增加特藏和馆文化知名度。中山大学深圳校区教学阅览区使用该馆收藏的藏书票作为藏阅空间的装饰艺术元素,增添藏阅空间逸趣的同时向访客展示、宣传了该馆丰富的藏书票资源。河北工程大学图书馆购置馆花紫叶酢浆草作馆内绿化装饰,成功让馆花文化“活起来”[26]。第三,感物喻志,促成人与文化传统、生活环境的和谐融合。空间选址、装饰和命名等建设工作,一方面应赓续和复兴中华优秀传统文化,从典籍中提炼创新或承袭古代藏书楼名号及其常用的文化意象,如天津大学图书馆的日新书斋;另一方面应借高校特色、学科特色、地域特色、时节特色等缘由,建立人与物之间的关系和情感共鸣,如河北工程大学图书馆的“五紫文化”平台源于邯郸当地紫山文脉传统,清华大学图书馆的“邺架轩”源于老校歌中“左图右史,邺架巍巍,致知穷理,学古探微”一句,武汉大学医学图书馆的研修室以天南星、半夏、辛夷、紫苏等中药材命名,凸显学科特色,华东师范大学图书馆的“丽娃文库”源于该校丽娃丽妲的故事传说。

4 结束语

藏书事业从古至今的活动主体和载体发生了巨变,如何与历史相处是当代高校图书馆应重视的课题。正值高校图书馆空间转型建设时期,古代藏书楼名号的文化现象为其提供了一种古为今用的思路,即效法古代藏书楼命名文化的形式与内涵来建设特色空间,实现藏书文化古与今、私与公跨时空和谐交融。与此同时,高校图书馆命名空间选用的意象和主题、空间选址和装饰等建设工作是基于新时代精神、情境进行的,此类古形今神的表达实以新时代精神为中华传统藏书文化的“形”与“神”注入新的生命力,促使高校图书馆为国家建设文化自信、赓续中华文脉作出应有的贡献。

参考文献

[1] 王纯. 数字与藏书楼名[J].文献, 1996(2):180-184.

[2] 周生杰.论藏书纪事诗的学术价值及文学史意义[J].文学遗产, 2015(2):175-186.

[3] 谭燚,相廷礼.论中国古代藏书楼的文化意义[J].图书馆, 2012(1):25-27.

[4] 陈才智.王渔洋之于白香山:取舍避就之道[J].文学遗产, 2016(3):176-189.

[5] 刘鹏.清藏书家顾之逵生平考论[J].国家图书馆学刊, 2012, 21(3):102-107.

[6] 田平,程少涛.清代私家藏书开放流通思想研究[J].河南图书馆学刊,2020,40(10):138-140.

[7] 郦道元.水经注[M].上海:上海古籍出版社, 1990.

[8] 胡应麟.少室山房集[M].上海:上海古籍出版社, 1993.

[9] 罗晨.论明代绘画中“草堂”意象的生态蕴涵[J].艺术教育, 2021(12):178-181.

[10]周少川,刘蔷. 古代私家藏书楼的构建与命名[J].中国典籍与文化,2000(1):37-43.

[11]郑幸. 钱塘吴氏与瓶花斋书事考述[J].浙江学刊,2017(1):122-129.

[12]薛思寒,肖毅强.从四所宅园观岭南诗人张维屏[J].中国园林,2016,32(11):115-119.

[13]郑超. 论“竹”意象在中国古典诗词中的文化意蕴[J].九江学院学报(社会科学版),2017,36(3):93-95.

[14]王长英. 明代藏书家、文学家徐火勃事略考证[J].福建师范大学学报(哲学社会科学版),2001(1):114-118.

[15]李元. 我国古代植物文化演变与士人阶层的关系[J].安徽农业科学,2010,38(17):9342-9344.

[16]陈继儒.妮古录[M].上海:华东师范大学出版社,2011.

[17]叶昌炽.藏书纪事诗[M].上海:上海古籍出版社,1989.

[18]许慎.说文解字[M]. 北京:中华书局,1987.

[19]朱怡芳.中国玉石文化传统研究[D]. 北京:清华大学,2009.

[20]董秀秀,杨健.唐宋文学中文房四宝的文化意蕴及社会风貌[J].滁州学院学报,2022,24(3):46-50.

[21]王子林. 照亮书房的那束光:“照见天地心:中国书房的意与象”展陈疏义[J].艺术评论, 2022(10):99-110.

[22]吴锦川. 寒壑细流 琴瑟以咏:对古琴在中国山水画创作中的审美认识[J].美术观察,2013(12):74-77.

[23]龚花萍.中国古近代私人藏书楼命名的文化意蕴[J].图书馆理论与实践,2000(3):67-68.

[24]伦明.辛亥以来藏书纪事诗[M].北京:北京燕山出版社,2008.

[25]伍玉伟,宋瑞杰.高校图书馆空间改造的实践及思考:以华南师范大学图书馆为例[J].图书馆研究, 2019,49(2):29-35.

[26]张静.高校图书馆文化建设之实践[J].内蒙古科技与经济,2017(18):138-139.

基金项目:2023年广东省图书馆科研课题“近代广东图书馆建筑文化与美学”(项目编号:GDTK23046)。

作者简介:韦卓然(1995-),女,壮族,广东深圳人,硕士,助理馆员。研究方向:文物与博物馆,图书馆史。

通信作者:罗惠敏(1985-),女,广东广州人,博士,馆员。研究方向:图书馆史,图书馆空间,图书馆规划。通信邮箱:luohm3@mail.sysu.edu.cn。