融媒体背景下民俗文化网络传播机制研究

2024-12-31孟令燕张春梅

摘要:民俗文化是一种不断产生、演变、发展的活态文化,融媒体背景下,通过网络平台传播民俗文化对发挥其文化价值与社会功能、促进其活态传承发展具有重要现实意义。该文采用经典扎根方法,对访谈资料进行三级编码,提炼出影响民俗文化网络传播的主要因素。在此基础上,以马莱茨克传播模式的阐释思路,梳理各范畴之间的内在逻辑,构建民俗文化网络传播机制模型。研究表明,传播主体、信息内容、传播媒介、接受者和传播环境等主要因素相互作用影响民俗文化的网络传播,同时根据各主要因素之间的影响逻辑,针对性地提出民俗文化网络传播的策略,助力民俗文化传承发展。

关键词:融媒体;民俗文化;网络传播机制;扎根理论;马莱茨克传播模式;传承发展

中图分类号:G206 文献标识码:A 文章编号:2096-4110(2024)11(b)-0042-06

Research on Network Communication Mechanism of Folk Culture in the Context of Integrated Media

MENG Lingyan1, ZHANG Chunmei2

(1. School of Marxism, Changchun University, Changchun Jilin, 130022, China; 2. School of Management, Changchun University, Changchun Jilin, 130022, China)

Abstract: Folk culture is a kind of living culture that keeps on generating, evolving and developing, and under the background of integrated media, the dissemination of folk culture through online platforms is of great practical significance in playing out its cultural value and social function, and in promoting its living inheritance and development. The paper adopts the classical rooting method, coding the interview data at three levels to distill the main factors affecting the online dissemination of folk culture. On this basis, the internal logic between the categories is sorted out and a model of folk culture network communication mechanism is constructed based on the interpretation of Maletzke's communication model. The study shows that the main factors such as communication subject, information content, communication media, receiver and communication environment interact with each other to influence the network communication of folk culture, and at the same time, according to the logic of the influence between the main factors to put forward the strategy of the network communication of folk culture in a targeted manner, to help the development of the inheritance of folk culture.

Key words: Integrated media; Folk culture; Network communication mechanism; Rooting theory; Maletzke communication model; Inheritance and development

“一次采集、多种生成、多媒体呈现、多渠道发布”的媒体融合信息传播生态,拓展了民俗文化的传播形式,为民俗文化的传承带来了新机遇。习近平总书记指出,“要系统梳理传统文化资源,让收藏在禁宫里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来”[1]。随着生活生产环境的巨大改变,民俗文化由于地域等局限性,传播效果并不理想,民俗文化面临生存空间逐步萎缩、传承后继乏人、内容创造性转化创新性发展力量不足及传承发展环境亟待改善等诸多挑战。因此,深挖民俗文化的内涵,利用媒体融合全方位、立体化地将其融入大众的日常生活显得尤为必要。

目前,关于民俗文化网络传播的研究主要集中在传播策略[2]、创新模式[3-4]、传播路径[5]和实践研究[6-7]等方面,对民俗文化网络传播影响因素的研究较少。梳理已有研究,余琛等认为中华优秀传统文化短视频传播的关键影响因素包括传播主体、传播内容、传播媒介三方面[8];巫月娥通过扎根理论指出人才资源、技术资源及文创能力是影响国潮品牌的内部因素[9];景琦通过构建社会化媒体语境下中国传统文化创新表达模型,提出表达基础、表达策略、表达效果三位一体的循环优化机制[10]。这些研究为民俗文化网络传播机制的构建提供了理论参考,但现有研究多集中于中华优秀传统文化,缺乏民俗文化网络传播的专项研究。因此,本文基于融媒体背景,利用扎根理论方法提炼民俗文化网络传播的影响因素,结合马莱茨克传播模式构建民俗文化网络传播机制模型,有针对性地对民俗文化网络传播提出建议,助力民俗文化的传承保护和传播发展。

1 相关理论回顾

1.1 扎根理论

扎根理论是美国社会学者Barney G. Glaser和Anselm Strauss于1967年在专著《扎根理论的发现:质化研究策略》中提出的[11]。扎根理论是一种自下往上,在不进行理论假设的前提下[12],通过搜集原始资料,从而不断进行归纳、编码、分析,寻找反映社会现象的核心概念,通过这些概念之间的联系,建构相关的社会理论的质性研究方法[13]。

作为一种定性研究方法,扎根理论将研究者和研究对象直接置于特定情境中,一定程度上克服了定量研究单一性的不足,更容易全面系统地表达观点,相较于其他定性研究方法使研究过程更加客观,研究结果更加科学。因此,本文采用扎根理论的方法识别民俗文化网络传播的影响因素,对民俗文化网络传播进行研究。

1.2 马莱茨克传播模式

马莱茨克传播模式是德国学者马莱茨克于1963年提出的大众传播过程模式,从心理学角度研究大众传播,把大众传播看作是包括社会心理因素在内的各种社会影响力交互作用的“场”。马莱茨克传播模式突破了传统传播学研究模式,考虑到传播过程的五大环节,对每个环节进行完整详细的分析,强调传播是一个复杂的社会行为,是有形的社会作用力与社会环境之间的互动,也是无形的社会作用力与社会心理因素之间的互动,更为系统、全面地列举了影响传播过程的因素。马莱茨克传播模式表明,社会传播是极其复杂的过程,评价任何类型的传播过程都需要对相关的各种因素和影响进行全面系统的分析。

马莱茨克传播模式有别于其他线性传播模式,更为全面系统地解释传播过程的影响因素。因此,本文在采用扎根理论提炼民俗文化网络传播的影响因素的基础上,以马莱茨克传播模式的阐释思路,梳理各个范畴之间的逻辑,构建民俗文化网络传播机制模型。

2 民俗文化网络传播影响因素调查分析

随着互联网技术的不断发展,传统媒体和新兴媒体不断融合,“资源通融、内容兼融、宣传互融、利益共融”的融媒体成为媒体信息的主要发展形式,提升了媒体的传播力、影响力和公信力。为了更好地适应这一传播环境,提高民俗文化网络传播的效果,本文利用扎根理论深入探究融媒体背景下民俗文化网络传播的影响因素,以构建民俗文化网络传播机制。

2.1 研究设计

本文利用半结构化访谈获取原始数据,在研究的初始阶段进行预访谈调研,根据访谈中的实际情况与问题,对访谈提纲进行调整并完善。研究样本选择坚持目的性抽样和信息饱和的原则,根据目的性抽样原则,本文限定样本对象为了解民俗文化且熟悉互联网文化信息传播的个体,同时,为保证研究数据的广泛性,选择普通网民、传承人和网络传播相关工作者三类为访谈对象。根据信息饱和原则,访谈工作持续到不再出现新的、重要的范畴为止。Fassinger等研究发现,样本数量选择的最佳区间为20—30[14],因此,本文综合扎根理论相关文献最终确定样本数量为24人。

研究主要分为四阶段:第一阶段,对受访者进行一对一深度访谈,访谈的主要内容根据三类访谈对象认知的不同略有调整,主要涉及民俗文化网络传播的影响因素,比如,“利用互联网传播一般是自发组织还是政府牵头,大众接受度如何?”“是否因为一些原因而拒绝民俗文化的相关推送?”“目前在民俗文化网络传播过程中,有没有遇到什么困难或者成功的经验可以分享?”“还可以从哪些方面来推动民俗文化网络传播”。第二阶段,在完成访谈后,将音频资料转录为文字,进行修改润色以保持语句通顺,然后根据信息内容进行主题分类。在本次研究中,共产生24份文件,获得9万多字的文本资料。第三阶段,从24份访谈资料中随机抽取18份,对其进行编码分析,并保存剩余的6份访谈资料,以进一步验证理论饱和度。第四阶段,运用Nvivo11.0软件和人工筛选相结合的方式对访谈数据按照三级编码的顺序进行深入分析[15],最终形成民俗文化网络传播机制模型。

2.2 开放编码

开放编码的过程是在整理分析访谈资料的基础上进行贴标签、概念化和统筹化的过程。在开放编码的操作过程中,先对访谈资料进行初步可视化,发现除文化、民俗、传播、网络等与研究密切相关的主题外,平台、内容、政府、大众等词出现的频率较高,因此在对访谈资料进行整合、贴标签,形成初步代码时,根据可视化结果呈现中重复次数较多、含义较丰富的标签形成了44个初级代码。由于初级编码中存在一定程度的概念重复等问题,因此进一步整理归纳初级编码,在多次合并分析的基础上,对出现次数少于两次的概念进行剔除,最终形成31个民俗文化网络传播相关概念,以达到概念范畴化的目的。开放编码示例,如表1所示。

2.3 主轴编码

主轴编码是扎根理论中编码程序的第二步,是对开放编码中形成的范畴进行聚类分析,旨在通过发掘各个范畴之间的潜在联系从而进一步提炼出主范畴。本文主轴编码的过程是对开放式编码所得的31个初始范畴进行归类,根据其关系类别最终形成11个主范畴。主轴编码示例,如表2所示。

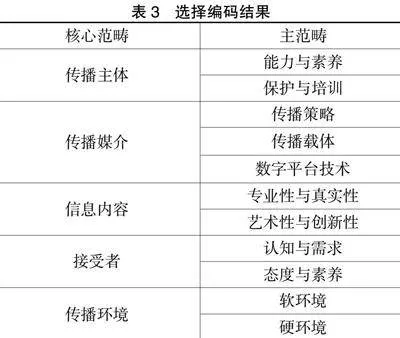

2.4 选择编码

选择编码又称核心编码,是通过系统分析主轴编码中所得的主范畴,挖掘其相互作用关系,识别民俗文化网络传播的主要影响因素,即核心范畴。本文对主轴编码过程中总结形成的11个主范畴进一步提炼整合,最终归纳聚合为5个核心范畴,梳理出在外部传播环境因素作用下,传播主体、信息内容、传播媒介和接受者对民俗文化网络传播产生影响的故事线,选择编码结果如表3所示。

2.5 理论饱和度检验

理论饱和度测试是决定扎根研究是否需要继续进行数据收集的关键步骤。将上述研究中剩余的6个数据样本进行理论饱和度检验,按照三级编码的过程对其进行重新编码,发现并未出现新的概念、范畴及关系结构,符合理论饱和原则,所以确认本文实现了理论饱和度,理论模型通过。

3 民俗文化网络传播机制构建与阐释

3.1 机制模型构建

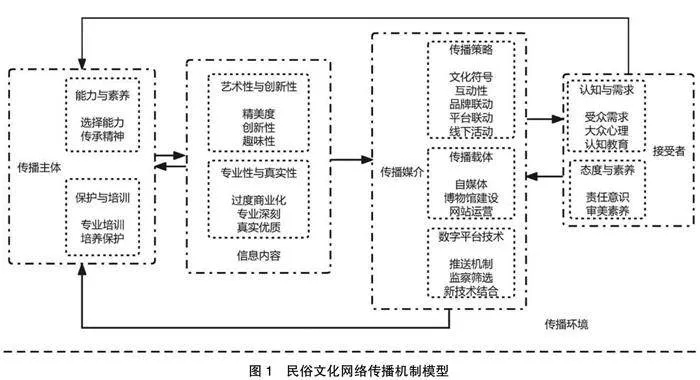

根据前文扎根理论三级编码得出民俗文化网络传播影响因素的5个维度,基本符合马莱茨克传播模式的五要素,因此本文借助马莱茨克传播模式构建民俗文化网络传播机制模型(见图1),有效解释影响民俗文化网络传播的因素及其作用机制,并结合访谈内容进行解析。

以融媒体为背景的民俗文化网络传播机制,是在外部传播环境因素的作用下,传播主体通过对内容的选择与加工,创作民俗文化相关的信息内容,通过传播媒介传递给接受者,接受者由于媒介的压力或制约,根据信息内容的效果或体验对媒介内容进行选择接收,同时接受者的认知与需求、态度与素养也影响其对媒介内容的接收,民俗文化网络传播单向传播完成。在这一传播过程中,存在相关反馈信息。一方面,接受者对传播媒介的印象影响其对媒介内容的接收,因此接受者的接受程度对传播主体和传播媒介存在反馈。另一方面,传播媒介对传播主体存在压力或制约,即传播主体创作的信息内容需要考虑传播媒介等客观条件,与此同时,信息内容本身也制约传播主体的创作。因此,在传播机制运行的过程中,需要考虑各要素的相互关系,充分利用媒介融合的优势,营造良好的传播环境以实现其良性运转。

3.2影响因素阐释

3.2.1 传播主体

传播主体,是传播行为的引发者。在民俗文化网络传播的过程中,个体网民、专业的民俗文化传承人及各级媒体等都可以成为民俗文化网络传播的主体,本文根据访谈内容将其概括为传播者与传承人。传播者的能力和素养是其通过网络传播民俗文化的基本能力与文化道德素养。访谈结果表明,传播者互联网使用能力的高低及其知识储备和文化素养的高低影响信息内容质量的好坏,影响民俗文化网络传播的效果。传承人的保护与培训是为应对民俗文化传承传播后继无人问题而提出的提高传承人待遇,尊重保护培育发展新的民俗文化传承人,访谈资料表明,越多地对传承人进行保护与培训,民俗文化网络传播效果越好。因此,传播主体通过影响信息内容影响民俗文化网络传播。

3.2.2 信息内容

信息内容,是由能够表达整体含义的相互关联的有意义的符号组成的讯息。民俗文化网络传播过程中,一切在互联网平台呈现的各种形式的文化因素都是信息内容。信息内容包括专业性与真实性、艺术性与创新性两方面。多数访谈者提到互联网平台民俗文化相关内容是否专业真实的问题,遇到信息不实或者商业化严重等内容会拒绝接收相关内容。同时提到,接受者对具有创新性、趣味性、符合自己审美需求的内容更感兴趣。因此,信息内容的质量影响民俗文化网络传播的效果。

3.2.3 传播媒介

传播媒介又称传播渠道,民俗文化通过互联网平台进行传播及各种相关活动都属于传播媒介。民俗文化网络传播的媒介包括传播策略、传播载体及数字平台技术三个层面。传播策略是指民俗文化为达到更好传播效果采取的策略和手段。访谈表明,接受者对有代表性的文化符号或者丰富的活动更感兴趣。传播载体是民俗文化网络传播所依托的载体。多数访谈者提出建设专项网站、账号传承传播民俗文化更加便捷。数字平台技术是互联网平台所提供的信息推送及虚拟技术等,访谈表明,充分利用数字技术可以增加接受者的沉浸式参与体验。因此,传播媒介影响民俗文化网络传播。

3.2.4 接受者

接受者是讯息的接受者和反应者。广大网民、人民群众都是民俗文化网络传播的接受者。认知与需求是接受者对民俗文化的社会心理认知与受众需求。访谈结果表明,接受者对民俗文化的认知越高、需求越高,其对民俗文化网络传播的接受度就更高。态度与素养是接受者对传播民俗文化的责任意识和文化素养,结合访谈发现,受众对民俗文化的责任意识与相关文化素养越高,民俗文化的传播效果越好。因此,接受者影响民俗文化网络传播。此外,“反馈是接受者对接收到的信息的反应或回应”[16],接受者对民俗文化的接受程度和掌握情况即为反馈,根据反馈信息能有针对性地创作人民大众喜闻乐见的民俗文化内容,推动民俗文化网络传播。

3.2.5 传播环境

传播环境是民俗文化网络传播的外部影响因素,既指整个社会环境也指民俗文化网络传播的网络环境,考虑融媒体环境背景,按照访谈内容将其概括为政策、法律法规、社会文化背景等软环境,以及资金、基础设施等硬环境。结合访谈发现,社会整体越多地参与民俗文化网络传播,大众在从众心理的影响下对民俗文化网络传播的参与性也更高,民俗文化网络传播效果越好。因此,传播环境影响民俗文化网络传播。

4 融媒体背景下民俗文化网络传播对策

4.1 以意识构建,培养专业传播主体

推动媒体深度融合要求大力培养全媒体人才,加快全媒体人才队伍建设。推动民俗文化网络传播,需要强化传播主体的责任意识,提高传播主体的专业素养和数字素养。一方面,培养一批具有民俗文化素养的人才队伍,深刻挖掘民俗文化的内涵,提高民俗文化认知的准确性与理解的深刻性。另一方面,提高传播主体的数字素养,内容生产者要坚守民俗文化价值底线,创作优质文化内容,营造风清气正的网络空间。此外,加强对民俗文化传承人的尊重与保护,培养新的传承人,为其队伍注入新鲜血液。

4.2 以创新发展,打造优质信息内容

民俗文化传播内容的质量深刻影响其传播效果,因此民俗文化网络传播必须将生产优质文化内容放在第一位置。一方面,保证内容的专业性与深刻性,打造人民群众喜闻乐见的文化作品,维护良性的内容生态。另一方面,激活民俗文化的美学细胞,在传承传播中选取经典的、有独特精神的文化内容,打造有代表性的文化符号,利用新媒体数字技术进行现代化演绎。此外,以时代精神内涵为指引,创作符合社会主义核心价值观的文化内容,提升人民群众对民俗文化的认可度和接受度。

4.3 以时代引领,拓展多元传播媒介

随着互联网技术的不断发展,多元网络技术交互为民俗文化网络传播提供强有力支持。通过搭建民俗文化专项平台,打造融媒体中心以拓展民俗文化的传播媒介。一方面,大数据、算法的应用能精准把握不同地区受众的特点、偏好和需求,传播用户需要的信息,以掌握民俗文化传播的主动权。另一方面,打通传统媒体与新兴媒体壁垒,实现多元传播渠道,同时,融合动漫、游戏等元素为民俗文化注入新活力、提供新的表达方式。

4.4 以思想政治教育,增强接受者动力

理念是行为的先导[17]。推动民俗文化网络传播,要从根本上推进民俗文化的思想政治教育。采取合理有效的方式来改变大众对民俗文化仅作为传统文化部分流传存在的认识,通过开展线下展览、论坛等多种形式,增强大众的体验感和参与度,潜移默化地提高大众对民俗文化价值的认识。此外,可以采取民俗文化进校园、开设民俗文化系列课程,培养学生对民俗文化的认识与责任,使更多人参与民俗文化的网络传播。

4.5 以公共文化发展,营造积极传播环境

党的二十大报告提出,“实施国家文化数字化战略,健全现代公共文化服务体系,创新实施文化惠民工程”[18]。传播民俗文化作为公共文化服务的一部分,首先,政府应完善相关基础设施建设,构建融合媒体服务新生态,努力打造全媒体传播格局,确保民俗文化传播的有效性和广泛性。其次,要发挥顶层设计的作用,鼓励民间组织和个人积极参与民俗文化传承传播。最后,制定相关法律法规,明确网络传播的规范和标准,维护良好的传播秩序。

5 结束语

民俗文化的传承保护与传播发展工作是漫长而艰巨的,需要全社会的共同努力。信息化背景下民俗文化拥有更广阔的传播空间,如何进一步推动民俗文化的传承保护与传播发展仍需要不断探索。本文从影响因素出发,利用扎根理论对访谈资料进行分析,以马莱茨克传播模式为指导,系统地阐述了融媒体环境下传播主体、信息内容、传播媒介、接受者、传播环境等因素相互作用影响民俗文化的网络传播,剖析民俗文化网络传播的困境,旨在为民俗文化相关研究提供理论参考和实践指导。但仍有不足之处,主要是研究样本较少,研究数据广泛性有待进一步提升,期望今后在此方面做更深入的探究。

参考文献

[1] 中共中央党史和文献研究院. “让更多文物和文化遗产活起来”:学习习近平关于文物和文化遗产工作的重要论述[EB/OL].(2023-09-04)[2024-04-06].https://www.dswxyjy.org.cn/n1/2023/0904/c427152-40070143.html..

[2] 臧丽娜. 论网络传播趋势下山东民俗旅游文化产业的传播策略[J].山东社会科学,2010(9):36-38,49.

[3] 龙剑梅,李晓奇. “网络表情包+地域文化”传播模式研究[J].科技传播,2019,11(14):138-141.

[4] 王玉英,高翼. 中国文化信息海外传播模式与机制研究[J].情报科学,2016,34(6):67-70.

[5] 安剑峰. 全媒体时代民俗传播的意义及路径研究[J].记者摇篮,2018(10):71-72.

[6] 彭博,童兆莉. 网络文化遗产信息资源知识图谱的构建及其应用研究[J].情报科学,2023,41(3):100-108.

[7] 翟姗姗,查思羽,郭致怡. 面向文旅融合发展的非遗数字化技术体系构建与服务场景创新[J].情报科学,2023,41(7):32-39.

[8] 余琛,朱晨雨. 中华传统文化短视频跨文化传播效果影响因素研究[J].中国出版,2021(23):47-52.

[9] 巫月娥. 文化自信视阈下国潮品牌成长过程及影响因素:基于扎根理论的探索性研究[J].四川轻化工大学学报(社会科学版),2024,39(1):16-26.

[10]景琦. 社会化媒体语境下中国传统文化品牌创新表达:理论模型与传播策略:基于扎根理论的探索性分析[J].西北大学学报(哲学社会科学版),2023,53(5):111-124.

[11]LUO L,BUER V B. Reference Service Evaluation at an African Academic Library: the User Perspective[J].Library Review,2015,64(819):552-566.

[12]GLASER B G,STRAUSS A. The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research[M].Chicago:Aldine,1967.

[13]ELENA GOMEZ-CRUZ M. Electronic Reference Services: A Quality and Satisfaction Evaluation[J].Reference Services Review,2019,47(2):118-133.

[14]FASSINGER R E. Paradigms, Praxis, Problems and Promise:Grounded Theory in Counseling Psychology Research[J].Journal of Counseling Psychology,2005,52(2):156-166.

[15]CHARMAZ K. Stories of suffering: subjective tales and research narrative[J].Qulitative health research,1999,9(3):362-382.

[16]郭庆光. 传播学教程[M].2版.北京:中国人民大学出版社,2015:57-60.

[17]郝永平,黄相怀. 天下为公:中国共产党与新时代中国特色社会主义[M].北京:人民出版社,2018:324.

[18]高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗:习近平同志代表第十九届中央委员会向大会作的报告摘登[N].人民日报,2022-10-17(2).

基金项目:2023年吉林省高教科研重点课题“基于人工智能的中华优秀传统文化传承路径创新研究”(项目编号:JGJX2023B26)。

作者简介:孟令燕(2000-),女,山东临沂人,硕士(研究生)在读。研究方向:中华优秀传统文化网络传播研究。

通信作者:张春梅(1974-),女,吉林大安人,博士,副教授。研究方向:网络文化传播等研究。通信邮箱:yanqiukui@163.com。