形式化“破五唯”的表征、逻辑与变革

2024-12-26余利川钱玉琴陈小满

摘" 要:“破五唯”政策本应有效推动高校博士生学术评价改革,却在“五唯”惯性作用下遭遇形式化响应政策的难题。通过多阶段的深度编码,分析460份“双一流”高校博士生的学术评价文本,发现博士生学术评价存在量化与结果导向的惰性延续,偏向简化指标替代学术能力,象征与替代性执行“破五唯”等问题。在“不能改”“不愿改”“无力改”三股阻力的共同作用下,数字符号的施压、规制的惯性主导、矛盾下沉的应付诱发了形式化“破五唯”的反常现象。为此,应构建以质量为主导的博士生学术评价支持环境,维护以培育学术能力为核心的自主评价模式,协同消解高校组织悬停的学术评价改革阻力,助推“破五唯”学术评价政策有效落地。

关键词:形式化;“破五唯”;博士生;学术评价

作者简介:余利川,宁波大学教师教育学院副教授;钱玉琴,中国矿业大学公共管理学院研究生;陈小满,西华大学体育学院副教授。

基金项目:2021年国家社会科学基金后期资助一般项目“高校学院学术治理制度化研究”(项目编号:21FGLB079)、2024年度浙江省社会科学规划一般项目“高教强省建设背景下浙江高等教育治理能力提升路径研究”(项目编号:24ZJQH037YB)的阶段性研究成果。

中图分类号:G647""""" 文献标识码:A ""文章编号:2095-7068(2024)04-0108-11

DOI:10.19563/j.cnki.sdjk.2024.04.011

在博士生培养过程中,学术评价扮演着至关重要的角色。全面而精准的学术评价,能更好地促进博士生的学术成长,实现博士生教育高质量发展的目标。长期以来,以“数量化”“指标化”为主导的学术评价实践遵循方便、实用的工具理性,衍化出一套可操作性强、定量主导的学术评价指标体系,但难以全面衡量博士生的学术综合素质,引发“重量不重质”等诸多问题学术行为,已难以适应博士生培养高质量发展的要求。2020年《深化新时代教育评价改革总体方案》(简称“方案”)提出“扭转不科学的教育评价导向,坚决克服唯分数、唯升学、唯文凭、唯论文、唯帽子的顽瘴痼疾”,标志教育评价改革步入深水区。然而,尽管系列文件明确“破五唯”的决心与方向,但在落实过程中,因政策本体、执行主体等因素的阻滞,难以全面有效实现政策效能,常常出现形式化“破五唯”的现象。高校在形式上或程序上响应政府“破五唯”的系列文件要求,跟进修订高校博士生学术评价文本,以谋求强化其形式化的合法性认同,而实际以打折扣、象征、替代、加码的“脱耦”途径使“破五唯”文件要求在高校博士生学术评价改革中处于阻滞状态。

“自上而下”推动全领域的“破五唯”评价改革面对较大阻力,而具体领域的学术评价改革突破与经验扩散能够成为政策回应的有益探索。关于“破五唯”的研究多表现为规范性文章(表明立场或是政策阐释)和描述性文章(以案例等描述现象,不涉及定量分析),实证性研究缺位,鲜有关注与评估“破五唯”学术评价文件实施状况,较少对“破五唯”背景下的高校博士生学术评价的实践做出深入探索。高校在学术评价过程中是否能够自主探索并推动“破五唯”改革?“破五唯”文件强势推动下的高校博士生学术评价实践中还存在哪些形式化“破五唯”的问题?博士生学术评价改革如何真正落实“破五唯”的要求?本研究通过对40所“双一流”高校(含10所“双一流”高校二级学院)博士生学术评价文本的分析,厘清“破五唯”导向下的高校博士生学术评价实践动向,以期防范“破五唯”政策传播与扩散异化的潜在风险,实现公共政策规制引导、高校评价自主激活以及强化微观评价主体对评价政策认同的良性互动,推动“破五唯”学术评价政策“落地生根”。

一、研究设计

(一)文本收集

在“双一流”高校博士生学术评价文本收集过程中,共获得有效的校、院两级文件文本460个。通过初步检索147所“双一流”高校博士生学术评价的文本(包含博士生学位授予条件、培养方案、学术论文发表要求、奖学金管理办法等)发现,除博士生学位授予细则相对明确指出博士生学术评价要求以外,其他校级文本作为整体性规定较少涉及学术评价的具体要求。因此,首先按照综合性高校、理工类与行业特色高校三类聚焦40所一流大学建设高校的40个博士生学位授予的细则文本。然后综合考虑不同学科博士生学术评价的要求差异,进一步选取5所综合性一流大学与5所理工类一流大学二级学院的博士生学术评价规定,获得210个博士生培养方案、113个奖学金评定办法和97个学术成果规定,共420个文本。

(二)文本编码

1.开放式编码

开放式编码,指不带主观想法和预设对文本进行逐字逐句梳理,形成高度发散的主题名单,将资料深处的主题带到表面。研究将40所“双一流”高校40个学位授予细则文本导入NVivo12,形成462个自由参考点,77个概念;同时,在学院博士生培养方案形成315个概念,奖学金评定办法形成288个概念,博士生学术成果规定形成122个概念(表1)。

2.主轴编码

主轴编码处于逐级编码过程的中间阶段,以自由编码形成的初步概念为基础,在不同范畴间建立联系,初步建立层次节点。第一,合并含义相近的参考点;第二,拆分未曾细化的参考点;第三,删除不符合主题和无法进行范畴化的概念。在校级层面对学位授予细则进行主轴编码,得到57个概念;院级层面培养方案形成168个概念,奖学金评定办法形成142个概念,学术成果规定得到92个概念。

3.选择性编码

选择性编码对两个阶段编码节点进行核查、调整,最终形成核心抽象概念。高校层面,形成博士生学术评价一级类属2个、二级类属9个。学院层面,博士生培养方案形成学术评价维度一级类属2个,二级类属11个;奖学金评定办法形成博士生学术评价维度一级类属2个,二级类属10个;博士生学术成果规定形成博士生学术评价维度一级类属4个,二级类属14个。

二、形式化“破五唯”的问题表征

由于《深化新时代教育评价改革总体方案》更多提供了方向性指引,高校在执行该政策时仍面临人才分类标准模糊、代表性成果认定不明、相关科研评价标准一致性不足等问题,评价改革在执行过程中陷入“易破难立”的阻滞困境。为此,本研究依据对460份“双一流”高校博士生学术评价文本的深度编码,从评价导向、评价依据、政策实践三个维度探究博士生学术评价形式化“破五唯”的问题表征。

(一)量化与结果导向的惰性延续

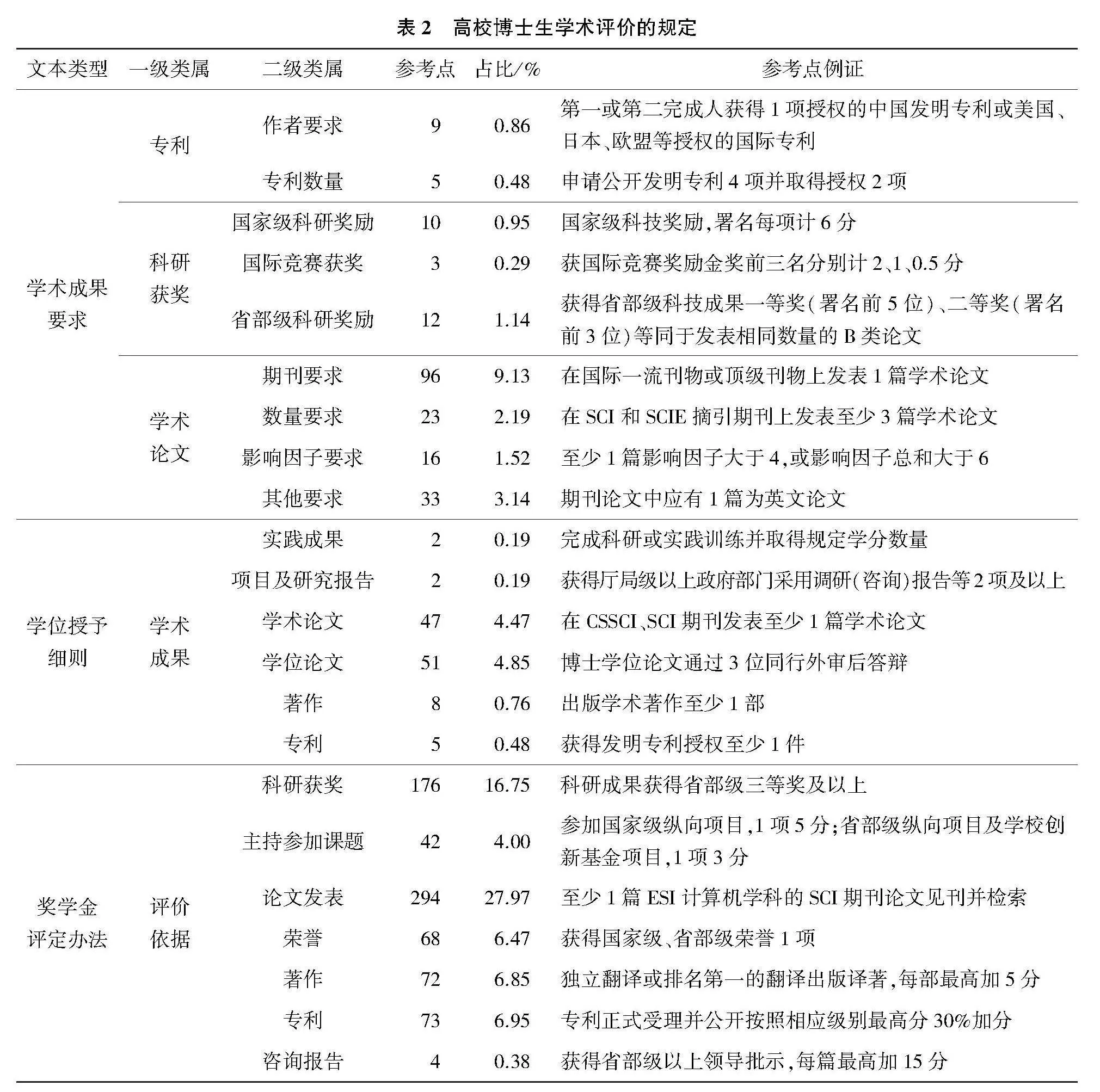

高校博士生学术评价基于三大维度:掌握学科坚实宽广的基础理论和系统深入的专门知识,具有独立从事科学研究工作的能力,在科学或专门技术上做出创新性成果。作为高校博士生学术评价的方向性规定,该规定更多是作为一种价值导向与价值参考,难以契合博士生学术评价价值要求并转化为可操作的过程性评价,量化与结果导向的评价惰性延续(表2)。

其一,博士生学术评价仍然依赖对学术成果业绩进行量化表征。博士生学术评价中包含专利数量、学术论文发表数量与层次、科研获奖数量等指标,博士生发表的论文或出版的著作、主持参与的课题、获得的奖项类别与等级等按一定权重折成标准总分数。其二,博士生学术评价依旧注重对成果的评价。在不同成果的认定中,学术论文占比最大,为48.42%,科研获奖占比19.13%,专利占比8.77%,著作占比7.61%。尽管博士生学术成果要求不再局限于学术论文、学术奖励,而是增加了出版著作、主持参与课题、获批专利等可替代项,表面上看博士生的学术选择更为多样,但博士生毕业仍需要满足相应条件的成果产出要求。其三,博士生奖学金政策作为激励性条件,将学术成果与博士生奖学金挂钩。为方便衡量高校博士生的学术成果,将物化积分累积形式与奖学金等级挂钩。奖学金评选侧重于博士生的科研获奖排名情况,不同级别学术论文发表篇数,获得国家、省部级荣誉项数,出版规定字数的著作或译著。

(二)偏向简化指标衡量学术能力

博士生学术能力评价是高校博士生学术评价的重要内容,在“双一流”高校博士生学术成果要求、学位授予细则、奖学金评定办法的文本中均有涉及(表3)。然而,博士生学术能力评价在由抽象复杂的理论概念走向操作化过程中出现了异化:评价文本在设计中本来以评价学术能力为目标,但在设计指标体系时并没有立足学科发展的实际与差异来提出学术能力评价要求,仍然偏向于以简化的可操作指标替代学术能力评价,忽视博士生学术能力评价的专业性、动态性与复杂性。简化了博士生学术能力的内涵与外延,衡量其学术产出或者达标的学术绩效,并非真正衡量博士生的学术能力与学术水平,唯指标的风气并未弱化。

其一,高校博士生学术能力评价指标固化,不同高校评价指标的共性高,学术能力评价的范围窄化。学术成果要求、学位授予细则、奖学金评定办法文本均将“学术能力”作为博士生学术评价的重要范畴与

目标,然而以上3个文本在界定学术能力时注重以学术论文、获奖、获得荣誉、国际会议、外语等级等具体指标设计来定义学术能力的次级概念。其中,理工类大学偏重SCI、EI,专利获取、科研奖项等指标,而综合性大学在以上指标要求基础上加入学术会议报告、著作、CSSCI等评价指标,在评价指标选取范围上下功夫。

其二,不同类别的评价文本将博士生学术能力评价等同于学术成果的级别、类别、达标程度等,博士生科研能力、学术创新能力、学术交流能力被片面地以研究成果、荣誉、成绩、学术活动参与次数等指标来衡量。其中,23.06%的“国际化能力”参考点依赖参与国际学术会议的次数、报告的形式、访学时间等显性指标;37.96%的“科研能力”参考点以期刊档次定成果级别、以影响因子高低衡量学术论文的质量创新情况,以成果载体或媒介等级等标准评判博士生学术能力。14.49%的“写作能力”参考点要求掌握对应外语来撰写科技论文;8.16%的“文献阅读能力”参考点则以阅读规定数量的文献来评价文献掌握与应用能力等。

(三)象征与替代性执行“破五唯”

“破五唯”评价改革文件本应在“自上而下”的规制改革动力下逐步实施,而案例高校的博士生学术评价却并未有效落实,存在象征性执行和替代性执行“破五唯”的实践偏差。其中,象征性“破五唯”表现为选择变革成本更小的途径执行“破五唯”,更注重对“破五唯”做出程序性宣传与形式性回应。学校层面将原本的数篇数、看级别等功利性做法模糊化,更多在表面上破除“唯论文”的窠臼,依旧违背“破五唯”的初衷。校级层面的文件象征性地对国家“破五唯”政策要求做出程序性与模糊化的回应,在学院层面明确博士生攻读博士学位的创新性学术成果的具体评价要求。相较于校级博士生学位授予细则对博士生学术评价规定,学院依据细则明确不同学科博士生学术达标的具体条件。在97份二级学院的博士生学术成果要求中,16份规定博士生需获得国家级、省部级科研奖励,国内国际公认竞赛获奖;23份规定博士生以第一作者或导师第一作者、博士生第二作者的身份获得规定数量的专利;20份指定了博士生在学科权威期刊、核心期刊等发表一定影响因子的学术论文;25份明确规定博士生在SCI/SSCI/CSSCI/CSCD/Aamp;HCI等期刊发表学术论文。学校将博士生攻读博士学位的创新学术成果要求的压力转移到学院,默许了学院延续设定博士学位申请的前置性条件的做法,博士生如果条件不达标就不能进入博士学位论文的送审与答辩环节,这导致博士生学术达标的“隐形压力”依旧存在。

替代性执行“破五唯”即用一种形式的“唯”代替另一种形式的“唯”,变相“打擦边球”。高校以模糊、定性的规章制度替代具体“五唯”条件或以“跟风”观望姿态等待其他大学学术评价的改革经验。相较于“方案”实施之前学院层面的物化指标要求,10所一流大学二级学院对博士生学术成果的评价以公认的“权威”“顶级”期刊、“高质量”著作为准,将原本数篇数、看级别、算档次、查因子的功利做法隐蔽化,间接延续了量化与结果导向的模式。

三、形式化“破五唯”的生成逻辑

“破五唯”在博士生学术评价实践中浮于表面或被变相打折扣执行,以致形成形式化“破五唯”,学术评价实施过程显露出低效的问题。研究从异化的博士生学术评价环境、难以推动的行政惯性和高校实施学术评价改革的无力等三个维度揭示形式化“破五唯”的生成逻辑。

(一)“不能改”:数字符号的施压

高校博士生学术评价量化与结果导向的惰性得以延续,背后在于简单的数字结果超越了单纯的数字本身,并演化为一种无形且巨大的“符号”服从压力。在量化主导的学术评价“大网”之上,编织着便捷的学术评价做法,博士生、用人单位及学界、社会等利益主体仍旧维系并依赖“数篇数”“数积分”的潜在默契,打破这一默契须面对更大抵制或阻碍变革的力量。工具理性与实用主义下的趋同效应驱动博士生学术评价重视结果。基于绩效与问责导向的学术评价机制由于其精确、可测量与可比较等多种优势而被更多国家(或机构)采纳。为迎合符号化的一流大学建设构想,高校竞争与模仿行为高度趋同:高度竞争不一定带来创新,也有可能带来模仿,博士生学术评价是模仿后的趋同结果。重数量、看结果的博士生学术评价活动同质化,相应评价实践继续遵守功利化、工具化的标准。事关博士生学术评价的学术成果要求、学位授予细则等难以逃避“由上而下”传导压力制约,博士生申请学位需要产出符合“世界一流大学”评价标准的学术成果。然而,唯量化、唯结果导向的博士生学术评价实践无益于建设真正的世界一流大学。

作为用人单位的高校也将学术科研产出作为应聘者考核的主要指标,持续激励博士生趋同性竞争。异化的博士生学术评价环境传递着失真的评价信息与价值导向:博士生必须源源不断地产出用人单位认可、人力市场需要的,以论文、学术奖励、著作、研究专报等为形式的“硬通货”。因为,量化与结果导向的博士生学术评价省去了高校、用人单位对博士生学术成果开展实质性评价的烦琐程序与不可控的周期成本或风险,实际上也迎合了高校、社会、市场求简便、重结果的需求。学术产出依旧发挥“符号筛选”功能与调控作用。博士生只有取得评价文件认可的学术成果才能顺利毕业和在就业市场上占有竞争优势,才能获得学术职位、生存空间、资源与机遇等。将博士生学术成果置于人为建构的统一化的意义与价值判断范畴内,与其说博士生被迫提前置于量化与结果导向的学术评价环境中,毋宁说博士生自身也需要在唯数量、唯结果的复杂交换场域之内实现自我身份的获得与转换。

(二)“不愿改”:规制的惯性主导

高校博士生学术评价执迷于简化指标衡量学术能力、学术水平,功利化的短视行为仍旧强劲,行政科层主导的简化与方便操作评价及其理念难以改变。习惯性的量化评价形成固化保守的指标文化,尽管在不同程度上意识到过度的量化评价带来的教育质量问题,已有的评价改进措施仍未真正解决相关问题,异化的指标化、显性化评价标准仍制约博士生学术评价,公共行政主导下的“自上而下”的学术评价改革模式难以改变。在传统“压力型体制”下,高校学术评价长期受“自上而下”的公共规制作用,为更好地对“破五唯”评价改革做出程序性回应,公共行政驱动了高校内部管理改革,高校强化了行政科层的管理权力。而事关博士生学术评价核心利益的学术群体却不掌握学术评价的资源与权力,行政科层主导了博士生学术评价标准的制定,简化指标在科层体系逐层扩散并超越了学术评价。从教育主管部门到高校开展了“自上而下”的学术评价改革,但是教育主管部门评价高校的惯性不改,高校评价博士生的指标也难以改革。行政集权的惯性在短时期内难以摆脱,博士生学术评价的方向、技术、路径等依赖行政部门主导的外部评价指标已经成为常态,高校对博士生学术能力评价延续指标化的规制传统,评价的工具理性价值占主导地位。

长期以来高校处于过度依附公共行政指示、要求、规章的改革“舒适区”中,“破五唯”改革仍难以撼动短平快的评价,评价指标泛化及对象错位仍是常态。由于高校处于被公共行政规训的不自主状态,自主有效推动博士生学术评价改革的能力与动机不强,较少在打破“五唯”评价惯性中有实质性作为。博士生学术评价遵循“向上负责”原则对公共行政与组织绩效做出回应,出于对“破五唯”政策压力的形式性回应与程序性反馈,象征性地修订过于明显的指标化操作或适当降低博士生学术评价的标准与要求,并未真正实现“立”的过程,因为高校不知道博士生学术评价“破五唯”到底该怎么“破”,“破”了之后走向何处。因此,在博士生奖学金、学术成果的申报和验收环节,高校转向以明确规定的目录形式将指标置于管理认可的范围内,方便行政绩效与管理而并非为提升博士生学术能力与培养质量。同时,高校为获取学术资源和管理绩效,将论文、专利、著作等“公分”摊派到博士生群体,快速产出学术成果的压力逐步传导至博士生群体。明确规定博士生需要以高校名义或二级学院为第一署名或通信单位发表学术成果、申请学术课题或学术专利、参加规定等级的学术会议、获得规定等级与排名顺序的奖项后,才具有申请博士学位的资格,为高校持续增加学术产出和竞争公共资源增加筹码。

(三)“无力改”:矛盾下沉的应付

迫于外部压力而采纳特定结构的组织,倾向于采取象征性的应对方式,在正式结构中做出变革以显示遵从要求,实际上不会使内部的单元不受外在要求的影响。象征与替代性“破五唯”应归咎于处于承接与执行公共行政要求的高校积攒了“破五唯”以来的学术评价改革矛盾与压力,以致高校管理难以下手,无力推动博士生学术评价改革。高校在应对博士生外部质量监督与问责时,既要通过科层制将质量监管层层分解下压到博士生培养组织,也要综合运用激励惩戒机制,实现基层博士生培养单位和师生的全面动员。受限于“自上而下”层层加码的压力型体制和高校在推动“破五唯”评价改革时自主权弱的双重阻滞,高校在落实学术评价政策过程中积淀改革矛盾,矛盾下沉导致了高校难以打通“破五唯”评价改革的“最后一公里”。一方面,破除“五唯”评价的惯性对熟悉“五唯”的获益群体带来利益冲击,高校通过象征性模仿、复制等技术能够减轻乃至弱化实施“破五唯”的不确定性。高校管理者对新旧学术评价政策转换过程中的无序认知,以及与不实施“破五唯”政策的收益预期比较,更愿意延续原来博士生学术评价做法。科层控制下的博士生学术评价较少关注博士生群体的真实需求,而是将扩大学院博士生学术评价的形式自主权下放到学院,高校将博士生攻读博士学位的创新性学术成果的具体要求与矛盾下沉到学院层面,默许并延续了“破五唯”之前的指标化、数量化、结果化的评价惯性。博士生学术评价实践难以“自下而上”地深入基层教学科研组织开展评价改革调研,而更多回应公共政策的强制要求,通过象征性回应获得评价改革程序的“合法性”。

另一方面,“自上而下”的行政规制在高校加剧了科层主导的惯性,科层管理者无力“破五唯”,采取“模糊执行”“策略主义”“选择性执行”等变通或替代途径策略性“破五唯”,博士生学术评价转变为量化基础上的质量指标评价。收拢的行政权力以“高水平”“高质量”“高层次”等泛化方案替代明显的数量化、结果导向的“五唯”评价。高校博士生学术成果要求的泛化规定更多的是为了求得学术评价文本在文件格式、内容与要求之间的形式一致,忽视了形式化“破五唯”对博士生学术评价改革的负向影响。因为,行政科层制天然具有技术化、等级化、扩张的特性,追求理性决策和行政高效率是其使命,行政科层“从上到下”评价实践难以打破既有方便、快捷的量化与结果导向和指标化评价的获益局面。高校采取具有延缓拖延效应的象征性策略,仍按照行政系统、行政层次象征性实施博士生学术评价政策,并演化为选择性执行“破五唯”的“共谋”趋势。以“高水平”“高质量”“高水平”的模糊化评价管理理念和模式维持可量化、易操作的学术评价技术或手段,博士生学术评价改革成为一种管理活动而非质量提升活动。

四、形式化“破五唯”的变革路径

破解“不能改”“不愿改”“无力改”的形式化“破五唯”难题,须从学术评价环境引导、行政规制调适以及高校组织变革三个方面共同协作,构建质量为主导的博士生学术评价支持环境,维护以学术能力培育为核心的自主评价模式,协同消解高校组织悬停的学术评价改革阻力。

(一)构建质量为主导的博士生学术评价支持环境

学术评价旨在推动学术创新,规范和引导学术走向,促进学术良性发展。通过专业学术共同体的价值认知、价值实践与价值诊断过程,研判博士生学术活动与学术成果的实际学术贡献、创新程度及学术能力的发展过程。

第一,营造积极的高校博士生学术评价支持环境。鼓励高校、政府、社会等多元主体共同营造支持高校博士生学术评价的学术氛围,消解博士生学术评价的量化与结果导向惯性,推动博士生学术评价实践从追求数量等级转向质量。转变对博士生培养结果“自上而下”的施压监督与问责机制,激活博士生学术评价过程的自主性、能动性,改变行政对高校博士生监管重事前与事后质量评价而轻过程监督的政策惯性,注重对博士生的过程性学术评价,为高校开展博士生学术评价改革“减负”。

第二,采用阶段性的评价模式,根据博士生自身发展特点将博士生培养过程分成招生考核、在校培养、毕业就业三个不同阶段,形成“严进严出”的博士生学术评价风气。招生考核阶段优化博士生学术评价的过程性指标权重,在传统博士生开题评价与毕业评价环节引入资格考试。在校培养阶段,组织学科领域学者及其导师重点评价博士生独立与合作开展学术活动的德性学术素养;加强对博士生入学适应程度、课程学习效果、开题、答辩等环节的考核监督力度,规避博士生学术发展生涯“两边紧、中间松”的低效状态。毕业就业阶段,关注与考察步入工作岗位的青年博士的学术适应能力与学术发展潜力,注重培育青年博士的可持续发展的学术能力与社会贡献度。

第三,推动高校博士生学术评价由拼数量的结果导向转变为重质量导向的代表作评价模式,营造鼓励博士生学术创新的氛围。支持高校博士生奖学金管理办法奉行“代表作”的学术评价原则,在同等参评学术条件上,通过同行学者对博士生代表性学术成果的内容、创新性与学术贡献度做出评价。以被同行认可的“代表作”作为获得奖学金的中介,阻断博士生奖学金重数量的“内卷”惯性,淡化博士生奖学金评定过程附加的功利化理念,破除以重结果的评价机制来判断奖学金等级的惯性。

(二)维护以培育学术能力为核心的自主评价模式

相对于博士生学术评价“自上而下”被动追求的外在效率与指标,博士生学术能力具有稳定性与发展性的内在特质,决定其难以被趋同的简化指标衡量。需要推动其学术评价转向以培育学术能力为核心的自主评价模式。

第一,弱化政府对高校学术评价的命令或调控作用机制,强化博士生学术评价的自主权,为高校自主探索博士生学术评价“松绑”。博士生教育质量治理摒弃依赖政府质量管理的模式,推动治理重心下移,激发各类主体的质量提升动能,满足各主体的质量诉求。政府、社会、市场等主体应同高校博士生学术评价保持适当距离,不得介入或以诸多更为隐蔽、精细的调控技术制约高校博士生学术评价改革,而是支持高校根据博士生培养需求自主构建更具弹性的博士生学术评价标准,而不是过于功利化、市场化地驱动高校组织的博士生学术评价。各级政府通过多元政策引导高校分类实施博士生学术评价和学术成果的互认转换机制,将博士生毕业后入职高校的创新贡献度及其社会经济服务状况等纳入学术能力与创新潜力评价范畴。

第二,利用“压力型体制”的规制优势扭转趋同属性,引入“破五唯”评价政策实施的监督与问责机制,弱化博士生学术能力评价指标化惯性,增强以培育博士生学术能力为核心的学术评价改革自主性。通过社会反映、专项巡查、驻校调研等途径形成多元的博士生学术评价改革监督机制,动态调研高校博士生学术评价改革过程中的阶段成效,抵制基层院系惯性依赖或变相加码评价博士生学术能力的做法。同时,依照学术发展规律与学科门类的范式要求,基于博士生学术评价的需求与学科差异,实行博士生学术评价的多样化与宽口径路径,以分类评价为原则开展博士生学术能力评价。破除为方便行政操作与统计的科层惯性,实现高校博士生学术能力评价的工具理性和价值理性统一。

第三,持续完善高校研究生学术评价的法律法规,营造以学术能力评价为核心的法治环境。2024年最新修订的《中华人民共和国学位法》(简称《学位法》)第四章“学位授予条件”明确提出“结合本单位学术评价标准,坚持科学的评价导向,在充分听取相关方面意见的基础上,制定各学科、专业的学位授予具体标准并予以公布”。《学位法》以法律的最高权威下放并保障了高校学位授予的自主权,尤其对不同学科、专业学位授予学术评价标准制定权的保障。博士生学术评价应以促进其学术能力可持续发展为前提,弱化“自上而下”主导的功利化学术评价实践,开展以培育博士生学术能力发展为核心的自主评价探索,在规定周期之内设立诸多博士生学术科研课题、专项支持计划等,以经费资助等技术调控途径引导博士生群体产出符合物化学术成果的评价指标要求并不能真正提升博士生的学术创新能力。为此,在《学位法》保障下,高校博士生学术评价改革需要结合博士生培养的实际与校情,完善不同类别的博士生学术评价章程制度,依法依规保障高校博士生学术群体的学术能力发展,培育更具创新意识、创新思维与创新能力的优质博士生群体。

(三)协同消解高校组织悬停的学术评价改革阻力

高校推动博士生学术评价落实“破五唯”需要学术资源和学术支持与认同。为此,具有高校博士生学术资源调配与资源管理监督权力的行政管理群体和具有博士生学术评价标准制定与修订资格的学术治理组织成为消解高校博士生学术评价改革阻力的重要利益主体。博士生学术评价落实“破五唯”政策取决于能否有效化解组织积压的复杂改革冲突:处于主导地位的行政管理主体的改革意愿与改革能力是否同“破五唯”落地的政策要求相匹配。

第一,提升高校行政管理者、导师群体执行“破五唯”政策的意愿,使其愿意在博士生学术评价改革中助推“破五唯”落地。赋能并转变高校行政科层管理群体执行落实“破五唯”政策的素养与能力,通过制度化的途径培训、遴选、典型示范等强化行政科层管理者、导师群体对“破五唯”评价改革的认知与理解能力,激发其勇于推动学术评价变革的活力,逐步打破高校学术评价科层调控的惯性。同时,选拔任用更具革新动力且富有公共服务精神与能力的优秀管理者,建设高素养的“破五唯”管理队伍,使行政管理与导师群体熟知与认同“破五唯”政策改革精神与内容,打破博士生学术评价“只说不干”“不干不说”“说多干少”的形式化、象征性执行的陋习。

第二,构建高校博士生学术评价改革的组织对话与信任机制,激发利益群体参与“破五唯”学术评价政策实施的积极性。高校通过周期性发布高校博士生质量评价报告,让利益相关群体了解博士生学术评价改革的要求。高校层面反馈其对博士生学术评价改革的可行意见,打通“破五唯”在高校实施的信息传递通道,让博士生学术评价更为透明与公开。同时,高校结合自身优势、学科内在的学情差异,修订博士生学术评价规章制度,逐步消解依赖“自上而下”的压力型监督惯性,倒逼行政管理主体推动“破五唯”政策,服务并维护博士生群体的学术合法权益。

第三,通过周期性修订学位授予方案,保障高校各级学位委员会对博士生学术评价的合法权利,提升学术治理组织、学者的评价能力与话语权。高校落实放权机制,在博士生录取、开题等过程中,支持校院(系)两级学位评定委员会、学术委员会等学术治理组织以及同行专业学者对博士生学术成果展开实质性、创新性评价。发挥高校基层学术治理组织对博士生学术水平与学术能力的实质性评价作用,保障学术权力在博士生学术评价过程中发挥主导作用。依照学科属性与学科发展实际差异,清理并完善校、院两级学术组织等象征性与替代性执行“破五唯”的博士生学位申请学术成果要求,弱化博士生学位申请须符合对等学术成果要求的“隐形压力”。

五、结语

高校博士生学术评价形式化“破五唯”的问题与复杂逻辑反映了有效执行《深化新时代教育评价改革总体方案》面对的挑战,而推动高校博士生学术评价改革有可能成为打开全领域教育评价改革难题与困局的有用“钥匙”与“垫脚石”,推动《学位法》的有效执行与落地。纾解高校博士生学术评价形式化“破五唯”的困境,既要完善高校学术评价的顶层政策设计和落实具体配套实施机制,也要激发高校学术评价利益主体推动评价改革的意愿、动力与能力。同时,鉴于研究主要通过文本分析探究高校博士生学术评价对“破五唯”政策实施的回应,更多从高校组织制度设计层面展开博士生学术评价探索,后期可以进一步结合实证分析技术,深度把握博士生学术评价的微观实践。

参考文献

阳荣威,刘伟豪.新时代教育评价改革政策执行的阻滞因素与纾解路径.大学教育科学,2023(2):51-60.

汤建民,凌茜.“破五唯”研究文献的分析和评价:基于文献计量和内容分析的双重视角.浙江社会科学,2022(9):142-150.

风笑天.社会研究方法.北京:中国人民大学出版社,2018:370-371.

伍海泉,李天峰,曹轩菡.高等教育政策何以遭遇执行阻滞?——基于“激励—冲突”框架的类型分析.国家教育行政学院学报,2022(9):38-49.

余利川,李佳源,段鑫星.大学学术评价的技术治理“失灵”与理性复归.西南大学学报(社会科学版),2022,48(3):171-183.

高耀.“双一流”建设中需要厘清的三个基本理论问题:目标、实施与评价.高等教育研究,2022,43(12):43-52.

Rhoades G.Distinctive choices in intersecting markets:seeking strategic nichesGeiger R,Colbeck C L,Williams R L,et al.The future of the American public research university.Rotterdam:Sense,2007:121-144.

陈亮,商一杰,栾培中.大学评价的指标陷阱及其风险规避.现代大学教育,2023,39(2):84-92,113.

苏强,蔡晓卫.效率还是价值:高校教师评价制度的逻辑困境及其张力调适.华东师范大学学报(教育科学版),2023,41(6):133-141.

W.理查特·斯科特.制度与组织:思想观念、利益偏好与身份认同.姚伟,译.北京:中国人民大学出版社,2020:191.

李永刚,李海生.我国研究生教育质量监管的运行逻辑与非预期效应研究.中国高教研究,2023(9):72-79.

胡政平.初始评价:学术评价的第一关.(2015-08-11).http://philosophychina.cssn.cn/xspp_20730/201509/t20150925_2726834.shtml.

余利川,夏凡婷,金付洁,等.“双一流”建设高校研究生清退预警的动向、问题与优化路径.学位与研究生教育,2023(9):62-69.

乔刚,杨旭婷,娄枝.研究生教育质量治理:科学内涵、转变维度与实践路径.研究生教育研究,2021(6):51-57,97.

中华人民共和国学位法.(2024-04-26).https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202404/content_6947841.htm.

The Characteristics,Logic and Reforms of Formalized “Breaking the Five-Only”: An Analysis of 460 Doctoral Students’ Academic Evaluation Texts from the “Double First-Class” Universities

YU Li-chuan1" QIAN Yu-qin2" CHEN Xiao-man3

(1.College of Teacher Education,Ningbo University,Ningbo Zhejiang 315211,China;

2.School of Public Policy and Management,China University of Mining and Technology,Xuzhou Jiangsu 221116,China;

3.School of Physical Education,Xihua University,Chengdu Sichuan 610039,China)

Abstract:The policy requirements of “Breaking the Five-Only” should have effectively promoted the academic evaluation reform of doctoral students in “double first-class” universities.Under the strong inertia of “Five-Only” universities show the phenomenon of formalized “Breaking the Five-Only.” Through a multi-stage in-depth coding analysis of 460 academic evaluation texts of doctoral students from “double first-class” universities,the study revealed inertia in academic evaluation based on quantification and outcome-focused measurements.Under the combined influence of the three sources of resistance,“cannot change”,“unwilling to change”,and “unable to change”,the pressure of excessive convergence,the inertial dominance of regulations,and the coping with the sinking of contradictions have jointly contributed to the formalized “Breaking the Five-Only”.As a solution,efforts are needed to build a supportive environment for a quality-led academic evaluation for doctoral students,maintain an independent evaluation model for the cultivation of academic abilities,and collaborate to dissolve the hovering resistance to university academic evaluation reforms,so as to promote the effective implementation of the “Breaking the Five-Only” policy.

Key words:formalized;“Breaking the Five-Only”;doctoral students;academic evaluation