重复经颅直流电刺激对大学生男性排球运动员运动表现的影响

2024-12-26郑铭浩刘征

关键词:经颅直流电刺激;排球;技术发挥;模拟比赛;运动表现

体育承载着国家强盛、民族振兴的梦想。习近平总书记在党的二十大报告“推进文化自信自强,铸就社会主义文化新辉煌”部分中提出,“促进群众体育和竞技体育全面发展,加快建设体育强国”。《体育强国建设纲要》也指出,要全面推动“三大球”运动的普及和提高,积极探索中国特色“三大球”发展道路,挖掘“三大球”项目文化,提高大众的认知度与参与度。在当前大力推进体育强国建设的背景下,排球运动因其独特的魅力和竞技价值,正日益成为人们关注的焦点。排球是一项要求高度团队协作和个人技巧的复杂运动,在技术上有着整体性、复杂性、技巧性、应用性、流畅性和对抗性等特点。球员们必须在瞬息万变的球场上迅速作出反应,同时具备出色的肌肉力量和爆发力,以确保在比赛中的出色表现。当今世界排坛,无论是以“快变”为主的亚洲球队,还是以“高快”为主的欧美球队,都非常注重接发球质量。在排球运动中,发球被视为一场排球比赛的开始。在比赛中,发球是唯一一项不受对方干扰和阻挡的环节,因此,发球是本方进攻的重要手段之一。一个精准而有力的发球,不仅可以打乱对方的防守节奏,还可能直接破坏对方的进攻战术,为本方的防守反击创造有利条件,甚至直接得分。如今,随着排球运动的不断发展、技战术水平的提高、排球规则和制度的不断修订与完善,加之排球运动的多变特点,运动员必须具备较好的身体素质和技战术水平。而随着训练策略的广泛应用,优秀排球运动员的技术提升空间越来越小,寻求除训练策略以外的方法来进一步提高排球运动员的技术能力就显得尤为重要。

经颅直流电刺激(transcranial direct current sti-mulation,tDCS)是一种无创、便携、安全、经济的神经调节技术。它可以通过不同的刺激极性来引起大脑皮质静息膜电位的去极化(阳极刺激,a-tDCS)从而促进皮质兴奋,或通过静息膜电位的超极化(阴极刺激,c-tDCS)从而促进皮质抑制,分别增加或减少受电流影响的神经元的自发放电率。由于它可调节神经功能,促进运动能力的提升,而受到体育领域的注意。已有研究发现,a-tDCS可提高肌肉力量、肌肉耐力、平衡能力、跳跃能力和灵活性。作为一种非侵人性的脑刺激作用在初级运动皮层(M1)上的a-tDCS,可能会增加M1的输出,从而导致神经驱动的增加,并可能有助于排球运动员的垂直跳跃能力、敏捷性和手臂挥击速度的提高,进而提升球队整体竞争力。

近年来,有学者开始探讨tDCS对排球运动表现的影响。Park等以13名职业排球女运动员为研究对象,经tDCS刺激后,发现其扣球表现(扣球速度、扣球一致性)显著高于对照组。朱岳川用不同时长(分别为假刺激、15min、30min)的tDCS对排球运动员进行刺激来探讨干预前后排球运动员运动能力的变化,结果表明无论是15min还是30min下的tDCS敏捷性、球速以及纵跳能力都显著提高。上述tDCS提升的各类运动表现可能对排球专项体能的提升有促进作用。此外,高扬等发现,通过增加tDCS的刺激次数,使受试者接受更高累积电荷的有效刺激,可以增强皮层兴奋性,从而更有效改善运动表现。然而,现有研究主要集中在tDCS对排球运动员专项体能的影响方面,尚未有研究探讨重复tDCS对排球专项体能的积极影响是否能提升排球运动员在比赛中的运动表现。

据此,本研究的目的为探讨重复tDCS对大学生男性排球运动员的技术表现以及模拟比赛中运动表现的影响。本研究推测tDCS能提高手臂挥击能力、肌肉控制能力.从而为实战表现带来积极作用。

1研究对象与方法

1.1研究对象

本研究共招募36名在校男大学生作为研究对象,均为排球项目运动员。受试者纳入标准为身体健康、年龄在18~22周岁、国家二级及以上排球运动员、右利手、训练年限5年以上、未曾患有重大疾病。所有受试者在参加本实验前6个月内无受伤,无神经、精神类疾病或者服用精神类、镇静药物等,实验前所有受试者均知晓本研究的目的,了解实验流程以及注意事项,自愿参加本研究并签署知情同意书。

根据上述招募标准,最终共有28名大学生男性排球运动员符合条件,参与了本项研究,并被随机分为两组。其中,阳极刺激组:n=14,年龄(20.07±1.71)岁,身高(188.15±5.83)cm,体重(85.04±8.54)kg;假刺激组:n=14,年龄(20.29±1.67)岁,身高(188.38±7.60)cm,体重(85.23±11.34)kg。采用重复测量方差分析来预估所需的样本量,并利用G-Power软件进行实验样本量计算,确保样本量满足本研究具体要求(Effect size=0.25;Power=0.80;a=0.05)。

1.2实验设计

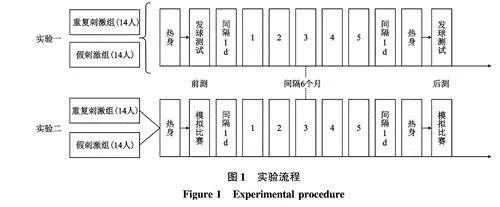

本研究采用单盲、随机对照实验设计。在实验一中,将28名运动员随机分为2组,每组受试者分别接受阳极刺激、假刺激,刺激前、后分别完成排球专项技术测试。实验一结束后由于时间冲突关系,故实验二在实验一结束后经历6个月洗脱期后进行,28名受试者经过洗脱期后重新被召回完成实验二。在实验二中,将28名运动员随机分为2组,每组受试者分别接受阳极刺激、假刺激,在刺激前、后分别完成排球实战比赛。

1.2.1实验前准备在实验正式开展前,本研究已顺利通过上海体育大学科学研究伦理委员会的审查,并获得了编号为102772020RT092的批准文件。实验开始之前,研究人员向受试者详尽阐述研究的目标及其科学价值,细致讲解整个实验的操作步骤,并对受试者在实验过程中将要承担的任务及需留意的事项进行阐释,以确保他们对参与研究可能带来的利益和潜在风险有一个全面的了解。在完成所有必要的说明后,研究人员引导受试者审阅并签署了知情同意书。此外,在实验的前一天,研究人员还对参与者的健康状况进行了细致的询问,以确保他们没有出现如感冒、发热或肌肉疼痛等不适症状,并且确认了他们在实验前24h内未摄入咖啡因或参与高强度的体育活动。

1.2.2实验流程正式实验流程如图1所示。在实验一中,受试者先进行全身性的准备活动(2min慢跑+3min球性热身),在受试者充分热身后进行发球测试,测试结束后第二天开始进行tDCS干预。干预结束后次日,受试者须再次到达实验室进行热身并完成后测。后测内容与前测内容一致。

在实验二中,将28名受试者随机分成4支队伍,在标准排球比赛场地上进行3盘模拟比赛(持续时间约1h)。比赛结束第2天起,受试者连续接受5d tDCS干预。单次tDCS对皮质可塑性的影响至少持续2h。为确认重复tDCS的影响,在干预结束后巩固和累积兴奋效应的窗口期内的次日,28名受试者按照前测的分组再完成排球模拟比赛。比赛遵循国际排球联合会的规则,由1名经验丰富的裁判员对比赛争议作出裁决。每支排球队在场上由1名二传、2名主攻、2名副攻和1名自由人组成,而当副攻处于后场防守位置时,由自由人代替。干预前后比赛的阵容都相同。使用对角线设置的2台摄像机(Sony Handycam HDRXR200VE, Sony, Tokyo,Japan;位于每个半场后部约10m,放置在距地板2m的位置),记录模拟比赛期间的每场比赛动作。

1.2.3干预方案刺激脑区为初级运动皮质(M1区),采用10-20电极帽辅助定位。刺激使用5个环形电极,连接于直流电刺激装置,中心电极定义为提供阳极刺激的电极,放置于C3位置,其余4个返回电极分别放置于FC3、CP3、C5、C1,刺激电流强度为2mA.刺激时长统一为15min。重复刺激为连续Sd(同一时间段),假刺激在开始阶段和结束过程模拟真实刺激,电流释放30s,刺激期间电流自动降回零。两种刺激电极放置位置相同,在刺激过程中要求受试者保持静坐,避免外界干扰和其他刺激。

1.3测定指标

1.3.1球速为避免下肢肌肉力量对球速产生影响,本研究选择站立式发球测试方式。具体测试流程:受试者面向球网站立,双脚前后自然分开,左脚置于前方。左手持球于胸前,通过抬臂和手掌托送,将球平稳地垂直抛至右肩前上方,确保抛球高度适中。在左手抛球的同时右臂抬起,在右肩前上方伸直至手臂最高点,用全掌击打球的中下部。球速的测量则通过雷达测速仪(型号101911,Bushnell,America)来完成。每位受试者按照上述要求进行3次测试,每次测试间隔30s,并记录最佳成绩。

1.3.2发球准确性将排球场地划分出不同区域,其中较难击打的区域(与球场边线相切)所对应的分值高。不同区域提供给受试者瞄准的信息,其中存在较难击打的区域和舒适区域,如与对方球场边线相切的区域以及对方球场中心的区域。因此,难度较小的区域得分较低(1分和3分),难度较高的区域得分较高(5分和7分)。进行10次测试,计算10次发球所得分数的总和以及高分区域的数量,发球出界和失误以及下网为0分。

1.3.3比赛表现评定使用专为排球设计的视频分析软件(Data Volley;Data Project,Bologna.Italy)对比赛表现进行分析。对基于该软件的比赛动作分类进行简化的聚类分析,用于对球员在每个排球动作中的表现进行分类。每个动作都被分为积极、中性和消极,如表1所示。如果技术统计员之间对运动员行为的评估存在分歧,技术统计员会重新观看比赛视频具体动作并进行讨论,直到获得最终判断。

2统计分析

本研究采用SPSS 26.0软件(IBM,Armonk,NewYork,USA)对收集的数据进行统计分析。所有测量指标的结果均以“平均值±标准差”的形式呈现。排球专项技术表现和模拟比赛运动表现均采用双因素重复测量方差分析(刺激条件×时间)进行处理。若显示有显著的交互效应,结合Bonferroni调整进行事后两两比较分析。所有数据都被评估为近似于正态分布,不需要进行修正。统计学显著性水平设置为Plt;0.05。效应量采用偏Eta平方n2=0.14。

3研究结果

3.1发球技术表现

重复测量方差分析显示,发球速度的刺激条件与时间之间存在显著的交互作用(Fc)=25.44,P=0.001,n2=0.662,图2)。在阳极刺激下,刺激后的发球速度显著快于刺激前(PRE:68.33+3.91vs. POST:73.52+4.55,P=0.001)。在假刺激条件下,刺激后的发球速度与刺激前相比无显著性差异(72.04+6.76vs. POST:71.19+7.23 ,P=0.090).

对于发球准确性总分而言,刺激条件与时间之间存在显著的交互作用在假刺激条件下,刺激前后的发球准确性总分没有发生变化。阳极刺激后的发球准确性总分显著提高,且阳极刺激组高于假刺激组(假刺激:31.57±12.71vs.阳极刺激:53.79+5.35,P=0.0001)。重复测量方差分析显示,发球7分区数量的刺激条件与时间之间存在显著的交互作用。阳极刺激后的发球7分区数量显著提高,且阳极刺激组高于假刺激组(假刺激:3.50 +2.24vs.阳极刺激:5.79±1.71,P=0.001)。

3.2模拟比赛运动表现

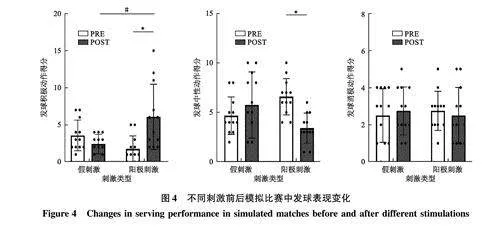

重复测量方差分析显示,发球积极动作的刺激条件与时间之间存在显著的交互作用。在阳极刺激下,刺激后的发球积极动作数量显著提高(PRE:1.75±1.76vs. POST:6.08+4. 40 ,P=0.017),且阳极刺激组高于假刺激组(假刺激:2.42±1.31vs.阳极刺激:6.08+4.40,P=0.002)。对于发球中性动作而言,刺激条件与时间之间存在显著的交互作用在阳极刺激下,刺激后的发球中性动作数量显著低于刺激前(PRE:6.58±1.83vs. POST:3.42±1.51,P=0.001);在假刺激条件下,刺激后的发球中性动作数量与刺激前相比无显著性差异。重复测量方差分析显示,发球消极动作的刺激条件与时间之间无显著的交互作用,且刺激条件(F=0.000,Pgt;0.05)和时间(F=0.379,Pgt;0.05)的主效应均不显著。

4讨论

本研究探讨了Sd的重复tDCS对M1区刺激前后大学生男性排球运动员运动表现的影响。研究发现,刺激后,重复tDCS显著提升了大学生男性排球运动员的发球速度和准确性。此外,tDCS还显著增加了比赛中发球积极动作和比赛整体积极动作的数量,并减少中性动作的数量,但是对刺激后消极动作的占比没有改善效果。以上结果表明,研究中采用的重复tDCS对大学生男性排球运动员而言可能是一种潜在提高运动表现的辅助工具,可提高大学生男性排球运动员的运动表现以及在比赛中增加积极动作数量。

4.1tDCS对发球速度的影响

尽管排球发球是一个复杂的动作,涉及正确的击球位置和击球方式,但发球的威胁性主要取决于发球时与球的接触高度和击球后的球速。为了确定tDCS对这一特定技能的影响,本研究测量了站立状态下的发球球速,研究结果表明重复tDCS显著提升了球速。这些结果与Park等、朱岳川的研究结果一致,阳极tDCS刺激M1区可有效提升排球发球运动表现。Lattari等的研究表明,2mA强度的阳极单次tDCS干预20min能够显著提高屈肘肌群的等张收缩能力。Hazime等研究发现,单次tDCS可以增强手球运动员肩关节旋外肌群和旋内肌群的等长肌力。基于以上研究,考虑到排球站立发球速度的提升与肘关节和肩关节的肌肉力量的增加有关。本研究推测,连续5d对初级运动皮层(M1区)进行阳极经颅直流电刺激(tDCS)可能通过增强运动皮层的兴奋性促进上肢肌肉运动单位的有效募集,进而显著提升站立发球时的球速。结合本研究结果,单次tDCS与重复tDCS对排球发球技术的影响是否存在差异还有待考究。

4.2tDCS对发球准确性的影响

发球是排球比赛中至关重要的技能,不仅需要关注球速,发球的准确性也是决定胜负的关键因素。发球的准确性能直接影响对方接发球后的选择,帮助球队控制比赛节奏,并为自己争取得分机会。因此,提高发球准确性可增强球队整体的竞争力。近年来,Lidor等提出发球测试用以评估发球的准确性。测试包括在休息状态下进行10次发球后的准确性评估,以及在体力消耗后立即进行10次发球后的准确性评估。根据击中的指定目标区域来给予每次发球得分。发球总分高代表球员在比赛中具有更高的发球技能水平,这可以帮助球队在比赛中获得更大的优势。结合前人研究,连续5d对M1区域进行阳极tDCS刺激后发球总得分与发球7分数量显著增加且均高于假刺激组。研究表明成功击中7分区域的发球次数对评估其整体发球能力至关重要,并且可以作为教练进行实时评估和预测未来比赛表现的重要依据。本研究还首次发现重复tDCS亦显著提升了7分发球的数量,这些结果进一步说明重复tDCS可有效提升大学生男性排球运动员的发球水平。tDCS增强发球准确性的原因可能与上肢神经动作控制的改善密切相关。重复tDCS刺激可以增强神经元的兴奋性,改善运动皮层的神经活动,从而增强运动功能和协调性,提升肌肉的反馈控制能力和激活水平。同时,tDCS还可能通过促进神经可塑性进一步提升运动控制能力,但还需要后续研究深入探索。

4.3tDCS对模拟比赛运动表现的影响

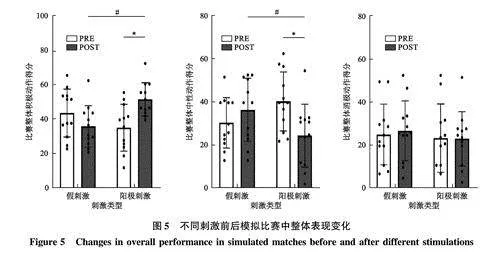

重复tDCS干预不仅能够增强大学生男性排球运动员的专项技术表现,还有助于球队整体增加积极性动作的数量从而提升整体竞争力。有研究指出,增加比赛中积极动作的数量,减少错误的发生,提升球员在比赛中的表现,既可以增加赢得比赛的机会,同时还能提升球员的积极性,提高比赛中的参与度。根据Data Volley中对比赛动作分类进行简化的聚类分析发现,连续5d对M1区的重复tDCS干预增加了发球积极动作的数量占比,减少了中性动作的数量占比,这些结果表明重复tDCS有促进球员在比赛中表现提高的可能性。本研究推测重复tDCS增加发球积极动作可能与tDCS提升发球速度和发球准确性有关。此外,积极性的提高反映了球员技术水平的提升,并对团队士气和比赛氛围产生积极作用,从而在比赛中形成显著优势。本研究首次发现重复tDCS干预M1区亦显著增加了比赛中团队的积极动作占比,减少了中性动作的数量。这些结果进一步证实重复tDCS有提升球员在比赛中表现的可能性。另外,已有研究指出tDCS干预可以提高在检测隐藏于复杂虚拟环境中小目标物体任务中的表现,以及提高上肢挥臂动作和下肢跳跃动作的神经肌肉激活程度。因此,本研究推测重复tDCS干预下排球模拟比赛中积极动作的提升不仅与肌肉力量输出的提高有关,还可能与目标感知能力的增强以及神经肌肉控制能力的提高有关。

4.4研究局限性

本研究局限性在于高精度经颅直流电刺激设备无法同时支持多人使用,一支排球队最少为6人,无法对比单次tDCS与重复tDCS对比赛表现之间是否存在差异,未来需探究单次tDCS与重复tDCS在对排球专项技术表现提升上的差异,运用支持多人同时干预的设备来探究单次tDCS对运动表现的影响以及与重复tDCS效果之间是否存在差异。此外,本研究没有记录刺激时大脑皮层的兴奋性,后续研究还需联合大脑皮层兴奋性对重复tDCS的累计效应提升排球运动表现的机制进行更深入的探究。

5结论与建议

5.1结论

连续5d对M1区施加的经颅直流电刺激可以显著地提升大学生男性排球运动员的发球速度和发球准确性以及在模拟比赛中的运动表现。此外,在模拟比赛中发现重复阳极tDCS可以显著地提升发球积极动作占比,减少中性动作占比,这些发现间接支持了tDCS在提升大学生男性排球运动员在比赛和训练中运动表现方面的潜在效果。

5.2建议

经颅直流电刺激可以帮助大学生男性排球运动员提升肌肉力量控制能力和神经兴奋性,从而在实战比赛中显著提高运动表现。因此,本研究建议将tDCS融入体育训练当中,实现多元训练方式的相互结合,拓宽训练思路,为大学生男性排球运动员更好、更快地掌握和完善技术动作、提高训练效果提供科技支持。