吕彦直与中国科学社

2024-12-25周建峰顾金亮

吕彦直(1894—1929)是中国现代杰出的建筑师,尤以设计、监造了南京中山陵和主持设计了广州中山纪念堂而名垂后世。尽管在吕彦直辞世后他的名字很快湮没在历史的烟尘中,但是1980年代后期,他的事迹逐渐引起人们的关注,关于吕彦直生平、求学经历、职业生涯和建筑思想的研究不断丰富,代表性的成果有卢洁峰著《吕彦直与黄檀甫——广州中山纪念堂秘闻》《广州中山纪念堂钩沉》《中国近现代建筑奠基人:吕彦直传》,殷力欣编著《建筑师吕彦直集传》,赖德霖著《阅读吕彦直》,达志翔、周学鹰著《中国近现代建筑奠基人:吕彦直研究》等。鲜为人知的是,吕彦直在其短暂而灿烂的人生中不仅为探索中国建筑的新民族风格而殚精竭虑,他还一度结缘中国科学社及该社创办的《科学》杂志,在中国现代科学启蒙中留下了鲜明的印记。本文试述其详。

入股中国科学社,成为中国科学社的早期社员

吕彦直是在美国康奈尔大学留学期间结缘中国科学社的。

1911年,清华学堂初设,吕彦直经考试就读于清华学堂留美预备部,1913年毕业。1914年,吕彦直获庚款资助留美,入康奈尔大学,“初习电学,以性不相近,改习建筑”[1]。

就在吕彦直启程赴美的前夕,先期赴美留学的任鸿隽、胡明复、过探先、赵元任等于这一年的夏天在康奈尔大学校园发起成立了中国科学社(此时名科学社,1915年10月25日改组为中国科学社,本文统称中国科学社)——一个旨在通过出版和发行《科学》杂志,以“提倡科学,鼓吹实业,审定名词,传播知识”为宗旨的“兴趣小组”。此时的中国科学社还不是一个学术团体,它深受国内实业救国思潮的影响,采取股份公司形式,以股金作为出版和发行《科学》杂志的资本,把《科学》作为一种实业来经营,“股东有享受赢余的权利”。按《科学社招股章程》,中国科学社资本暂定400美元,发行股份40份,每份10美元,其中20份由发起人承担,其余20份发售[2]。吕彦直虽然与中国科学社的动议与成立失之交臂,但是他还是赶上了中国科学社的第一次招股,并参加了目前发现的中国科学社的最早合影[3]。根据中国科学社“认股一览表”[4],中国科学社有股东76人,认股106份,吕彦直认1股。根据中国科学社“交股一览表”,吕彦直分别于1914年11月8日(5美元),1915年2月2日(3美元)、6月8日(2美元)分3次交齐了股金10美元。

对中国科学社“认股一览表”和“交股一览表”等档案资料加以研究不难发现:①并不是所有的认股者都很快兑现了“诺言”,有的取消部分股份,如冯伟和刘鞠可本来各认2股,1915年5月各取消1股;有的仅交部分股金;有的完全没交。这些变化或许与认股者的经济状况有关,也可能与他们在热情冷却之后的再思考有关。②吕彦直第一次交纳股金的时间是1914年11月8日,此时他抵美仅2个月,刚刚踏入康奈尔大学校园,足以说明他对中国科学社宗旨的认可和积极响应。③不少人(包括吕彦直在内)是分多次交清股金的。我们不妨略微分析一下当时10美元的“含金量”。当时,“清华奖学金一个月只有六十元,全部开支(包括学费)在内”[5],对于幼年失怙、家道中落的吕彦直来说10美元确实不是一个小数目。赵元任回忆中国科学社刚成立时一些人试图从牙缝里省出钱来支持它,有段时间他自己“以汤和苹果饼作午餐,以致得了营养不良症”[5];他还参与了同学J. C. S. Tung发起的吃经济饭比赛,“有一次一天吃五角钱,另一次吃三角五,不久我们两人全都得了感冒而病倒”[5]。因此,吕彦直分3次交清10美元股金亦在情理之中(可作为参照的是胡适认1股,亦分3次交清)。

中国科学社“交股一览表”截止时间是1915年7月3日,列有交纳股金者65人,吕彦直名列其中,因此吕彦直是中国科学社的创始股东和早期社员。根据《科学社股东姓名住址表(1914年8月)》[4],吕彦直的社员号为33。《科学》杂志1916年第一期发布的社友录亦有吕彦直的信息,笔者收藏的1921年刊《中国科学社社录》和1924年刊《中国科学社社录》上均载有吕彦直的信息。《科学》杂志在创刊初期举步维艰,常“因印刷需费甚巨,不敷支用”,吕彦直多有捐助。根据“中国科学社股东股金处理情况表”[6],吕彦直将其股金中的5美元转换为“特别捐”;根据《科学》杂志1917年第一期发布的《会计报告》, 1915年10月(中国科学社改组)前,“特别月捐”6美元,中国科学社改组后,“特别月捐”8美元,合计14美元;根据《科学》杂志1918年第一期发布的《会计报告》,第一次常年会后、第二次常年会前,“特别捐”4美元。这些钱款也许微不足道,却表达了他对中国科学社未来发展的坚定信心和奉献。

担纲《科学》编辑,编译撰写科学文章

杨铨担任《科学》杂志的第一任编辑部长,他本有从事报业的经历,在课堂上学得的管理知识在《科学》杂志的运营中得到了淋漓尽致的发挥。“编辑部办事规则就如科学实验,由简陋的起点到现在的地位,随时改良,不拘旧例”。由他为首制订的《科学月刊编辑部章程》,明确了编辑部的组成、 职责、任期及部内分工。

编辑部的部员分为两种,一种是“编辑员”,另一种是“撰述员”。“凡社员担任本期刊编辑事务者为编辑员”,“凡社员自愿担任本期刊文字,经本编辑部认可者为撰述员”。吕彦直首先是一名“编辑员”。《科学》杂志创刊的第一年即1915年,编辑部职员有11人,他们是任鸿隽、吕彦直、何运煌、周仁、胡明复、唐钺、陆凤书、杨铨、廖慰慈、赵元任和钱治澜。第二年增至42人,吕彦直仍然名列其中。“编辑员”团队又有角色细分,设修辞员、名词员、图画员、校读员、印式员各若干名,其中“设图画员一人或一人以上,专司选择审定本期刊中图画……有时撰述员须用图画,不能自绘者,得以铅笔图样交图画员代绘”。具备美术功底的吕彦直,当为《科学》编辑部编辑员中的“图画员”。吕彦直也是一名“撰述员”,他在繁忙的课业之余积极编译外国科学著作。

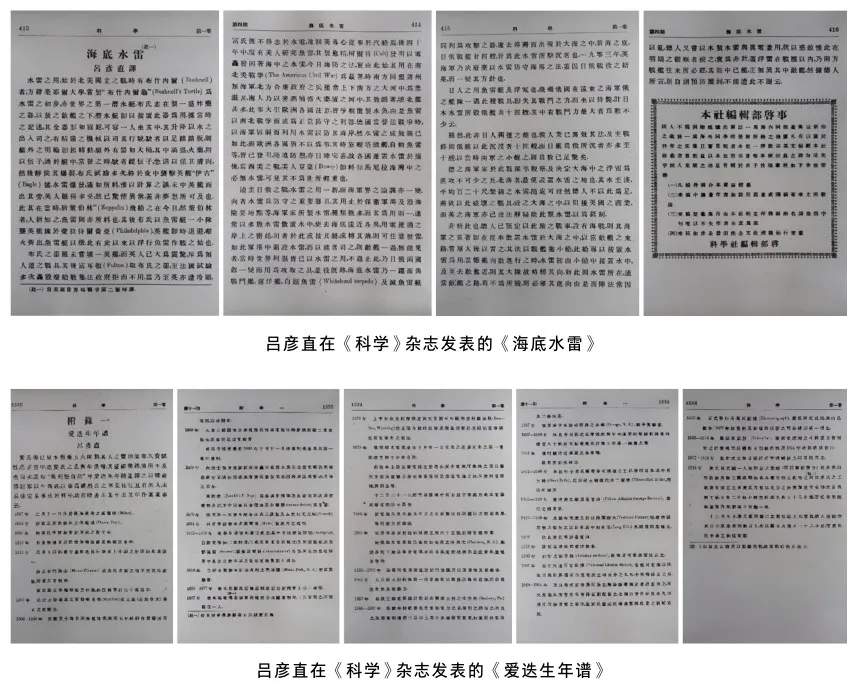

1915年,第一次世界大战正酣,《科学》编辑部将第一卷(1915年)第四期命名为“战争号”。吕彦直在这一期翻译发表了《海底水雷》一文。通过这篇文章,吕彦直向国内读者介绍了水雷、鱼雷的研发过程,讲述了水雷、鱼雷如何从不为人知,不为人用,到日俄战争时一跃而为海战明星,直至成为与战舰、巡洋舰等并驾齐驱的攻击性武器装备的历史。以笔者之见,吕彦直之所以选择编译《海底水雷》一文,与其出生于中日甲午战争爆发之年,其父吕增祥曾经供职于北洋水师营务处,又于甲午战争前出使过日本,与其家庭有多重关系、对其成长有重要影响的严复曾任职海军界等背景有关。此文或许蕴藏了吕彦直在一战已经爆发、中国面临日本敲诈威胁之际,提醒国人必须重视海防,重视水雷、鱼雷的研发,在海战再次到来时积极应对,避免重蹈甲午海战覆辙的苦心。

1915年,吕彦直在《科学》第一卷第十一期编撰发表了《爱迭生年谱》。在这篇文章中,吕彦直高度概括了爱迭生(今译“爱迪生”)的主要经历和代表性发明成果,其科学救国之意不言而喻。上述两篇文章遣词用字均精准简约,颇有“吕彦直风格”。

探究张衡地动仪的复原,绘制发表复原模型图片

我国东汉时期的科学家张衡发明了世界上最早的验震器——地动仪。张衡地动仪制成后,因沦落乱世而不知所终,其制作遂成千古之谜。北齐时的《器准》和隋代初年的《地动铜仪经》中还记载有地动仪的图式和制法,后来这两本书亦遭亡佚。自宋代开始,中外学人凭借《后汉书·张衡传》196字的记载,对张衡地动仪之功用多有争论,亦有复原其原貌的尝试。英国矿物学家、现代地震学的奠基人米尔恩(J. Milne)在1879—1893年研制地动仪,他和在日本工作的英国工程师尤因(J. A. Ewing)仿照张衡地动仪的悬挂摆验震器,首先制作了第一台悬垂摆地震仪。吕彦直是近代以来第一位探究张衡地动仪复原工作的中国学者,他根据米尔恩的设计,参考《后汉书·张衡传》的记述,对米尔恩复原的地震仪进行了艺术装饰,对部分结构做了补充,例如对仪器台座和图案布置进行了补充和修整。[7]吕彦直绘制的张衡地动仪复原模型图片于1917年首次发表于《科学》第三卷第九期,1935年《科学》杂志第十九卷各期又使用该图片作为封面。

设计中国科学社社徽,为中国现代科学启蒙留下经典记忆

吕彦直的设计才华亦曾应用于中国科学社的社徽设计。此项工作的缘起当追溯到中国科学社第一次常年会的筹办。西方社会拥有悠久的徽章文化,常常用作荣誉标识和标明佩戴者的身份。在美国,大学、学会和协会等组织一般都拥有一枚专属的展示自我形象的徽章。得欧风美雨之吹沐的中国科学社发起者自然也会想到为其社员设计一枚表征身份的徽章。事实上该计划付诸实施了。在1916年9月2—3日举行的第一次常年会的“预备应用物件”中就有供到会社员佩戴的“佩章”。“所用佩章式样,由社员吕彦直君打样,惟以未经本社之正式承认,所用式样仅为暂时之用。”[8]这枚徽章的实物及图案目前虽未得见,但是根据中国科学社档案解读,其主要思想和图案在社徽定稿方案中得以继承。

1916年9月2日上午,第一次常年会召开社务会,其中“提议事件”的第一项就是社徽问题:“社长请众先决本社采用徽章与否。钟心煊君提议本社应用徽章,众一致赞成。论及徽章格式,众意似欲用两种。一种较大者可于本社图书上作为盖印,或于开常年会时可佩于衣衿,一种较小者则可作为佩簪或社匙之用。因此事一时不能详定,孙学悟君遂提议由董事会委任熟悉此事者之人详细研究后报告本社,众一致赞成。”[9] 13日,中国科学社董事会根据此次常年会的议案成立了一个“三人小组”,以推进社徽设计。“本社徽章,照常年会议案应由董事会派特别委员三人,画成大小两种图式,以待来年常年会公决。民国五年九月十三日董事会开会,指定周仁、廖慰慈、吕彦直三君为本社徽章图式委员。”[10]

1917年9月6—7日,中国科学社在美国罗得岛州布朗大学召开第二次常年会。在9月7日上午举行的第二次会议的第四项议程是“讨论社徽”,会后发表的《第二次常年会记事》对此记述尤详:“社长言社徽问题去年常年会讨论未得结果。原样为吕君彦直所制,去年常年会所用会徽即此样也。今年董事会复请吕君加制新样数种合去年原制以备今年常年会采择。言毕以社徽样本传观会众。杨铨君言原样极确当大方,似宜采用,且去年用为常年会徽,用者并无不满意之处。动议仍用旧样,大多数同意。侯德榜君言‘科学社’三字凡横书时皆由左向右,旧社徽独由右向左,宜改。王孝丰君主张由右向左,谓与中国文字书法同向。社长付表决,众赞同侯君言由左向右。所制样中另有一小者作篆文‘科学’两字,以为佩针之用。赵元任君言此样甚佳,惟形宜略小,且‘科学’下应加‘社’字,众同意通过。”[11]

以上会议记录,坐实了以下历史:

(1)吕彦直是中国科学社社徽的设计者。《第二次常年会记事》所谓社徽“原样为吕君彦直所制”,“原样极确当大方”,“动议仍用旧样,大多数同意”等已很确凿。当前为公众熟知的中国科学社社徽当在吕彦直方案的基础上修订而成。

(2)第二次常年会还确定了一枚形状小巧、篆书“科学社”三字,供“佩针之用”的社员徽章方案。这枚徽章应该是“三人小组”集体创作的结果。惜流年风雨,物不坚固,这枚徽章的样式目前已失考。

1929年3月18日,吕彦直英年早逝,中国科学社发布《吕古愚略传》,称颂吕彦直担纲的南京中山陵和广州中山纪念堂设计,“以西洋物质文明,发扬中国文艺之真精神,成为伟大之新创作”,又为其“劬学成疾”,不幸逝世而惋惜[1]。斯人虽已长逝,但他在中国现代科学启蒙中留下的印记仍新鲜如昨。

[1]吕古愚略传. 科学, 1929, 14(3): 455-456

[2]曹伯言. 胡适日记全编. 第1册. 合肥: 安徽教育出版社, 2001: 307

[3]赵新那, 黄培云. 赵元任年谱. 北京: 商务印书馆, 1998

[4]林丽成, 章立言, 张剑. 发展历程史料. 上海: 上海科学技术出版社, 2015: 6

[5]赵元任. 赵元任早年自传. 长沙: 岳麓书社, 2017

[6]中国科学社股东股金处理情况表. 科学, 1917, 3(1): 108-111

[7]王振铎.张衡候风地动仪的复原研究. 文物, 1963, (2): 1-9

[8]常年会干事报告. 科学, 1917, 3(1): 123-129

[9]常年会纪事. 科学, 1917, 3(1): 69-88.

[10]中国科学社纪事. 科学, 1916, 2(12): 1366-1368

[11]杨铨. 第二次常年会记事. 科学, 1918, 4(1): 48-68.

关键词:吕彦直 中国科学社 《科学》杂志 ■