“科举梦兆”:《聊斋志异》叙事艺术管窥

2024-12-22韩睿雅

【导读】《聊斋志异》在描写科举社会时,常会加入“科举梦兆”的情节。其作为叙事过程中的有机环节,具备一定的叙事功能。“科举梦兆”的描写与故事内容完美地融合在一起,是小说情节发展中充满活性的地方。

《聊斋志异》中有社会见闻、科举考试和奇异的想象。“科举梦兆”在梦境的基础上更强调科举预兆,为小说叙事及情节发展提供一个串联结构,丰富人物形象,增添艺术魅力。本文从叙事结构、人物塑造和叙事思想三个方面出发,探讨“科举梦兆”情节在小说叙事过程中发挥的独特功能。

一、以“梦始梦结”串联叙事结构

文本中的结构联结要素,把事件组合成一个不可分割的整体,否则各个结构单元和板块就可能是一盘散沙。“科举梦兆”以预叙的方式预示故事走向,串联出“梦兆显现→参加科举→梦兆应验”的结构线索,使前后情节形成相互关联的文本结构。

(一)预叙与伏笔:预示故事发展走向

梦兆是先兆、预兆在梦境中的显现,“科举梦兆”预示与科举考试相关的内容。梦中出现科举预兆并不是随机或偶然的,所谓“日有所思,夜有所梦”,它是心理活动的反映,因而带有一定的暗示性与前瞻性。情节中出现“科举梦兆”之后,故事发展就逐渐导向梦兆应验与否的结果。“科举梦兆”作为一种预叙方式,在故事情节发展中的作用主要有两种。其一,埋下伏笔。作者伏线于远处,将梦兆事先写明,紧接着却不直接写科举应兆与否,而是极尽写科考之途的各种曲折境遇,最后才与前文的“科举梦兆”相呼应。如《聊斋志异·姊妹易嫁》中,作者在写店主人梦见“毛解元”的吉兆后,又加入毛公嫌弃发妻、名落孙山、店主人劝解等情节,然后才写毛公再试中举应兆。其二,制造悬念。“科举梦兆”是带有预言性质的叙事,但其对故事的预示,并不是全知全能地告诉读者整个故事内容,而是仅透露出冰山一角,让读者在知道结果的情况下更加关注故事的发展过程。

关于预叙功能产生的悬念效果,吴建勤指出中国古典小说中的“预叙”,非但不像“法国叙事学家热奈特认为预叙会削弱悬念,实际上,中国古典小说中预叙并没有削弱悬念,甚至有些成功的预叙还在一定程度上增强了悬念”。《聊斋志异》中的梦境预叙虽然提前揭示故事结果,消解了故事结局的悬念,但接下来的情节发展波澜起伏,有时还会设置多层的悬念促进情节推衍,悬念在消解中走向重构。《聊斋志异·王子安》在名士王子安的醉梦中,先铺下了不知传来什么消息的悬念,又浮现不知如何中进士的悬念,再出现不知何人称他任职翰林的悬念,听见家人询问后,才知刚才发生的都是梦境。作者利用科举梦境设置层层悬念,十分巧妙地把预叙手法融入情节设计中。

(二)联结与建构:作为引线衔接结构

谭君强认为:“一个事件是序列与故事这个大的构成链条中相互连接的一环,除了有自身的状态而外,也将以自身状态的变化而对下一个可能发生的事件产生影响。”文本中情节与情节之间都是彼此衔接的,需要创建串联上下文的引线,以使文章衔接自然且脉络贯通,在科举小说中,“科举梦兆”就发挥着穿针引线、勾连情节的作用。

“科举梦兆”同时具备联结性结构要素和因果链条两种属性,且都可以实现串联结构的叙事功能。第一,“科举梦兆”具备身为联结性结构要素自带的连接作用。“从一个叙事部分过渡到另一个叙事部分,总是意味着某种转折的……两个部分间的连接、转折、推移、过渡,是结构中极为充满活性的地方。”“科举梦兆”作为衔接点对结构进行活性处理,甚至会出现在叙事起点,统摄全文叙述内容。《闹花丛》第一回以主人公庞文英梦中“看金榜”开启全篇,其后大量篇幅叙述其婚姻爱情及与士子们的纠葛,最后才写庞文英“鼎甲成名”,在梦始梦应之中,达成结构的完整性。第二,“科举梦兆”具有作为因果链条附带的连接作用。“科举梦兆”与定科名之间一直存在着人为的、强加的因果关系,除了在故事中营造出命由天定的思想氛围,还在文本中作为引线,串联纷杂的各类事件,以此建构文章结构脉络。“人类要生成叙事就必须让事件有意义,而要让事件有意义就必须构建事件之间的因果关系。任何故事中的事件都是按照因果关系来排列的。”

二、用“内在形象”塑造叙事人物

《聊斋志异》以记事为主,很少用专门篇章去集中刻画人物形象,人物形象多是在事件记述中体现出来的。在“科举梦兆”的情节中,对人物容颜外貌、服饰打扮刻画较少,而对人物内在形象的开掘比较丰富。

(一)展现人物的心理活动

《聊斋志异》的作者擅长描写梦境,既能够将“科举梦兆”当作心理变化的转折点,又能够随意出入梦境,直接描写科举士子的心理情态。如《聊斋志异·姊妹易嫁》中,毛公原本感激妻子,只因秋闱途中,听说店主人前夕梦见神仙托梦言“旦日当有毛解元来”,于是变得颇为自负,“私以细君发鬑鬑,虑为显者笑;富贵后,念当易之”,竟然开始嫌弃妻子发秃,前后态度转变如此明显,心理过程的流变辅助人物形象塑造,毛公自负虚荣、忘恩负义的形象呼之欲出。《聊斋志异》还将人物的心理活动放在梦境中展示,写出人物在睡梦中与现实截然不同的行为。《梦的解析》一书曾提到莫里的观点:“一个人在梦中总是完全呈现为自我,他的天性和软弱全部暴露无遗,一旦意志停止发挥作用,他便成为所有激情的玩物……”人在现实中受到道德礼教的约束,而在失去意志束缚的梦境中,一切行为都彰显出内心本来的意愿。如《聊斋志异·王子安》描写了王子安“报马来”“中进士”“殿试翰林”一个接着一个的美梦,主人公渴求中举及第和贪求官名的形象展露无遗,梦中功成名就之后,王子安对长班大声斥骂、“骤起扑之”,其得志便猖狂的姿态被刻画得惟妙惟肖。

(二)刻画人物的个性特征

人物的性格特征若是用直白的语言径直道出,便无法生动展现人物的个性魅力,高明的作家往往通过情节发展逐步塑造人物形象。如谭君强所言,“在对一个人物的性格特征进行剖析时,就需要将散布在叙事作品中对各个人物的种种描绘或者说各个人物的标记汇合起来,以构成对一个人物的完整印象。”“科举梦兆”的情节与科举文人紧密相关,能够凸显士子性格的某一方面,对人物整体形象起到补充说明的作用。《聊斋志异·司文郎》前面用了大量篇幅描写智慧聪敏却始终怀才不遇的宋生、贫寒自勉的王平子、不学无术却能科场高中的余杭生,勾勒出大体的人物形象。后面,鬼魂宋生在王平子梦中的一番话,将多年困于科场归结于现实因果报应,进一步刻画了宋生执着于科举的形象。

三、冲击“科名前定”的叙事思想

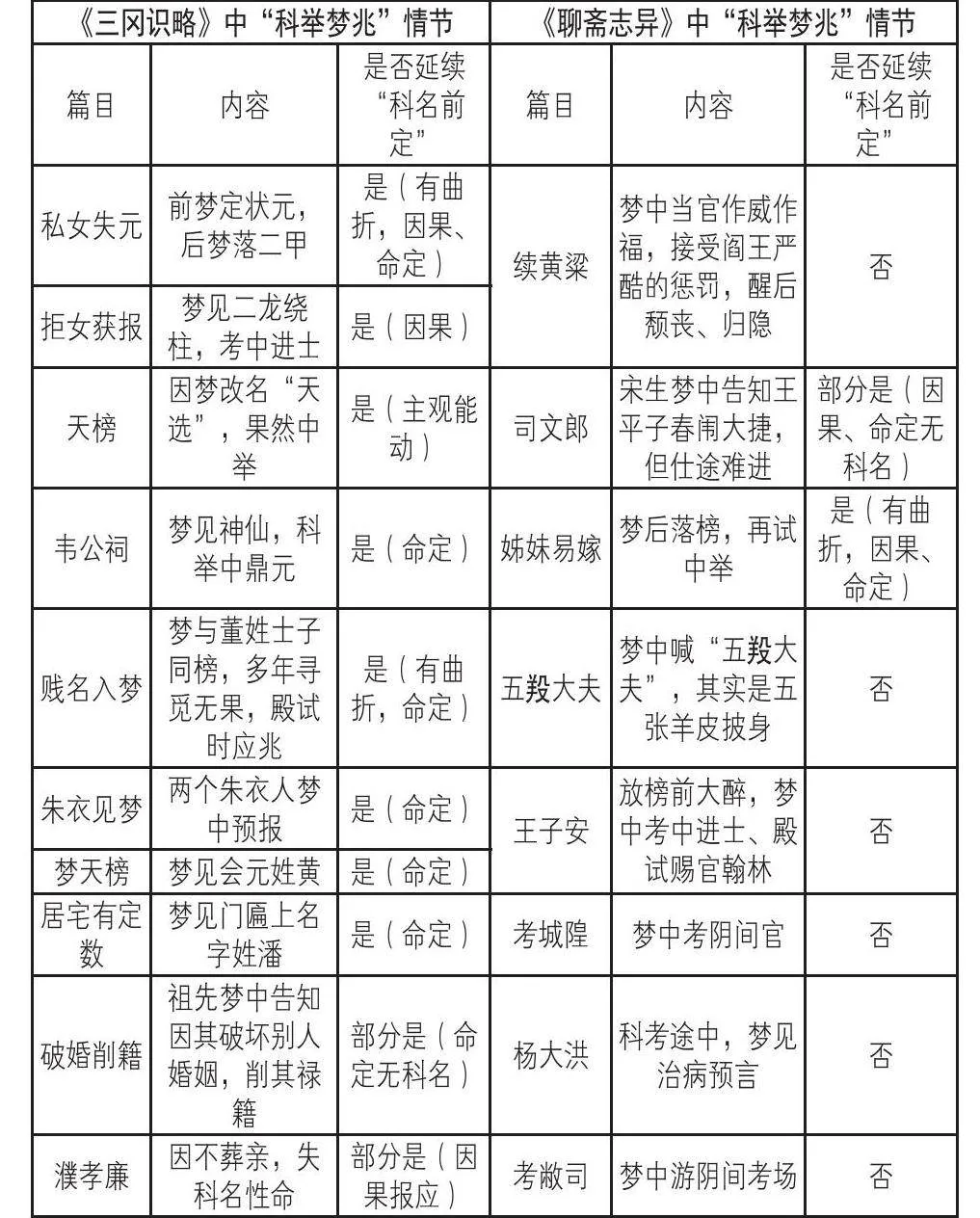

许多小说的“科举梦兆”在“天命论”思想的笼罩下,体现了古人“科名前定”的思维定式。如《三冈识略》中涉及“科举梦兆”的篇目,多数按照“出现科举梦兆→参加科举考试→科举应兆成功”的逻辑进行叙事。而《聊斋志异》中的“科举梦兆”对“科名前定”思想进行了一定程度的解构,并赋予新的审美色彩。以此可探讨《聊斋志异》中的“科举梦兆”对“科名前定”思想的冲击与转变。下面列举两书中几则有代表性的故事作对比,列简表如下:

可以看出,《三冈识略》中“科举梦兆”现象仍然符合“科名前定”的叙事思想,体现了“天命论”和因果报应观念。“天命”,就是顺从“天”的指示,获得指示的方式之一便是“魂交”,也就是做梦。正如弗洛伊德所言,“在古代,人们认为梦与他们笃信的一个超自然世界有关系,梦带来的是神灵或魔鬼的启示。”人们深信在梦中得到的启示。自科举制度推开以来,“天命”思维也拓展到科举入仕方面。人们将梦中得到的指示,诠释为上天对士人科考的示意。

而《聊斋志异》中的“科举梦兆”不再完全决定科考名次,士子在追求功名的过程中更加强调个人的主观能动性,对“科名前定”的思维定式进行反拨。士子人为地将梦境与现实科举联系在一起,上天带来的神秘因素大大降低,故而“科名前定”在小说情节中产生不一样的叙述效果。《聊斋志异·续黄粱》详写曾孝廉壮阔一生的“功名梦”,他在梦中当上太师,可功成名就后却仗势欺人,招致阎王的惨烈惩罚,噩梦惊醒后,曾某终于参透荣华富贵皆是浮云,放弃对科名的追逐。作者在梦境描写中加入了比追求功名更深刻的内容,“科名前定”不再充当文章整体的思想主题,而是在文本中进行自我变化和新的创造。

综上所述,《聊斋志异》中的“科举梦兆”作为串联结构的线索,是结构中极富有活力的地方,在叙事结构、叙事思想和人物塑造等方面发挥了独特的叙事功能。以此为示例,可以窥探“科举梦兆”在其他小说文本中的叙事功能。

参考文献

[1]杨义.中国叙事学[M].北京:人民出版社,1997.

[2]陈振祯.中国科举谶兆文化研究[D].福州:福建师范大学,2011.

[3]尚继武.《聊斋志异》预叙艺术渊源及叙事功能拓展[J].蒲松龄研究,2016(3).

[4]蒲松龄.聊斋志异(全四册)[M].北京:中华书局,2015.

[5]黄霖,等.中国古代小说叙事三维论[M].上海:上海书店出版社,2009.

[6]吴建勤.中国古典小说的预叙叙事[J].江淮论坛,2004(6).

[7]谭君强.叙事理论与审美文化[M].北京:中国社会科学出版社,2002.

[8]杨义.中国叙事学[M].北京:人民出版社,1997.

[9]张涛.梦的解析:明人科举梦兆迷信述论[J].四川教育学院学报,2011(2).

[10]涂年根.叙事空白研究[M].北京:社会科学文献出版社,2017.

[11]谭君强.叙事学导论:从经典叙事到后经典叙事[M].北京:高等教育出版社,2008.