基于学科实践培养批判性思维的高中物理教学研究*

2024-12-17任虎虎

【摘 要】批判性思维不是对外、不是否定、不是诡辩,而是对自己解释的解释、对自己认识的认识、对自己思维的思维。学科实践为批判性思维的培养提供了学科视角、实施场域和有效支架。在高中物理教学中,教师可以通过创设实验情境,激发认知冲突;收集事实证据,培养批判意识;注重质疑反思,促进深度理解;解决真实问题,增进评价反馈等策略,在学科实践中培养学生的批判性思维。

【关键词】高中物理;学科实践;批判性思维;高阶思维

【中图分类号】G633.7 【文献标志码】A 【文章编号】1005-6009(2024)43-0011-04

【作者简介】任虎虎,江苏省太仓高级中学(江苏太仓,215411)教师,一级教师,苏州市学科带头人。

批判性思维最早可以追溯到苏格拉底,其提出了著名的“苏格拉底提问法”,在他的提问模式中,强调思考的清晰性和逻辑一致性,通过提问揭示对话者的思维盲点。杜威提出反思性思维,其认为反省性思维是一种解决经验存在问题的方法,是一种使人积累经验的方法,是一种使经验不断重组和改造的方法。[1]

物理学科核心素养的培养也离不开批判性思维:物理观念的形成需要批判性的自我反思,将事实、经验和问题等抽象内化,并向观念进阶;批判性思维是高阶思维的内核,也是科学思维的内核;科学探究中需要对实验方案进行批判性的论证,对实验误差和实验结论进行批判性的分析;批判性思维过程本身就是培养严谨认真和公平公正的科学态度与责任的过程。批判性思维作为一种思维方法可以通过教学实践和生活反思不断培养提升。那么,如何在教学实践中有效培养批判性思维?如何在具体的学科教学中培养批判性思维?

理查德·保罗在《思辨与立场:生活中无处不在的批判性思维工具》中提出批判性思维的八个判断标准:清晰性、精确度、关联性、准确性、深度、广度、逻辑性和公平性。并明确了构成批判性思维的八个要素:目的(目标、对象和功能)、关键问题(难题和议题)、信息(事实、证据和经验等)、解释与推理(结论与解决方案)、重要概念(理论、定义和模式等)、假定(前提、公理和被默认的东西)、意涵与结果(逻辑之后的东西、效果)和观点(反思的框架、视角和世界观)。[2]可见,批判性思维的培养需要以清晰的目标为指引、以具体的情境为基础、以有深度的反思为核心和以实践的场域为支架。

一、物理学科实践是培养批判性思维的良好载体

《义务教育课程方案(2022年版)》强调,“以主题、项目或活动组织课程内容,强化学科实践和跨学科实践,驱动教学内容与方式的深层变革”。[3]学科育人、实践育人已经成为新课程改革的关键。

学科实践就是指具有学科意蕴的典型实践,即学科专业共同体怀着共同的愿景与价值观,运用该学科的概念、思想与工具,整合心理过程与操控技能,解决真实情境中问题的一套典型做法。[4]这里的“学科意蕴”指要让学生通过学习,反思学科的价值与意义,突出学科特征,体现学科本质。“专业共同体”说明学科实践不是个别人的学科探索过程,而是一类人长时间的研究过程。学科实践需要基于教材的学科逻辑和学生的认知逻辑,才能形成良好的教学逻辑。“整合心理过程与操控技能”的过程就是批判性反思形成结构化、网络化认知的过程。解决真实问题要求学科实践回归学生生活背景,能综合应用所学知识与方法。[5]因此,物理学科实践是培养批判性思维的良好载体,能够为其提供学科视角、实施场域和有效支架。

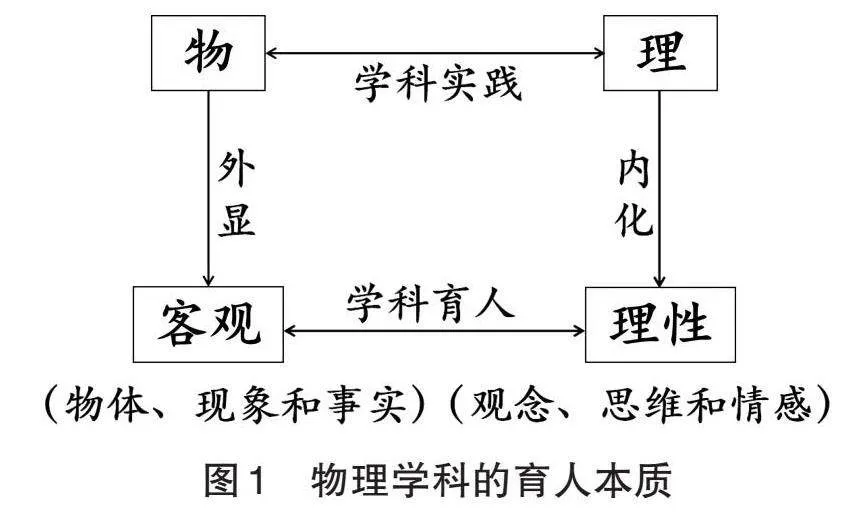

物理学科实践为批判性思维的培养提供学科视角。物理学科是一门以实验为基础,以思维为中心的学科。“物”代表物体、现象和事实等客观存在,是外在可感知、可触摸的部分;“理”代表概念、思维和情感等理性思维,是对外在事物解释的解释、认识的认识和思维的思维,这与批判性思维的内涵特征一致,也就是说培养批判性思维是物理学科的内在需要和本源目标(见图1)。

物理学科实践为批判性思维的培养提供实施场域。列宁说过,“要学会游泳必须下水”,学生解决问题的能力就应该在解决问题的过程中培养,批判性思维能力就应该在具体的反思过程中培养,对物理学科实践的对象、过程和结果进行审辨论证有助于为批判性思维的培养提供实施场域。

物理学科实践为批判性思维的培养提供有效支架。学科实践指向做中学、用中学和创中学。学科实践本身和对象都是有层次的,其外部表征是各个感官的充分参与,内部表征是科学、合理的思维活动,从外部到内部的进阶过程有助于为批判性思维的培养提供支架。

二、基于学科实践培养批判性思维的高中物理教学策略

基于上述分析,笔者构建了基于学科实践培养批判性思维的高中物理教学策略。

1.创设实验情境,激发认知冲突

创设可见、可感知的实验情境,是激发认知冲突的有效策略。认知冲突是已有知识、经验与新知识或现象之间临时性的矛盾和暂时性失衡,能充分激发学生的学习热情,在寻找新平衡的过程中还能促使学生进行批判性的思考,促进学生对新旧知识进行关联整合。

在人教版高中物理必修三“闭合电路的欧姆定律”教学中,教师将四个相同的小灯泡并联,并各自串联一个单刀单掷开关,把它们接在3V的电源两端,先闭合与第一个小灯泡串联的开关,小灯泡发光(见图2)。接下来让学生思考:接下来依次闭合后面三个开关时,每个小灯泡的亮度将如何变化?

学生根据已有知识,认为当闭合后面的开关时前面的灯泡亮度不变化,并且所有灯泡亮度都应该一样。但当教师进行演示实验时却发现:依次闭合后面每个开关时,前面的灯泡依次变暗;如果倒过来,依次断开开关,剩下的灯泡依次变亮。这与学生已有的知识形成了认知冲突。

这就引起学生沉浸式思考:依次闭合开关时灯泡逐渐变暗,说明灯泡两端的电压依次减小,即电源的路端电压在依次减小,由此可以推断电源并不是“路端电压不变、内阻为0”的。这个过程建立在学生已有认识的基础上,关联到新知识的学习,同时也是学生“求真”的过程,因为实验现象是事实,而透过现象把握背后的本质则是发展批判性思维的基础。

2.收集事实证据,培养批判意识

基于事实证据进行综合、科学的推理是培养批判性思维的一条主要路径,物理教学要帮助学生透过观察到的现象认识隐藏的本质,就需要引导学生对收集到的事实、数据和证据等信息进行综合、审慎的分析,以唤醒和培养主体的批判性意识。

在人教版高中物理选择性必修二“带电粒子在匀强磁场中的运动”教学中,教师提出问题:带电粒子将在匀强磁场中做什么运动?很多学生认为带电粒子在匀强磁场中受到的洛伦兹力与速度方向垂直,只改变速度的方向,从而让它做匀速圆周运动。这一推理看似合理,实际上是不科学的,因为没有考虑带电粒子的重力,如果考虑重力,洛伦兹力就不是它的合外力。

这里可以通过具体的数据计算为学生的推理提供依据。采用人教版高中物理教材选择性必修第二册第15页例题的数据:若已知一个质量为1.67×10-27 kg、电荷量为1.6×10-19 C的带电粒子,以5×105 m/s的速度沿着与磁场垂直的方向射入磁感应强度为0.2 T的匀强磁场,求粒子所受重力G和洛伦兹力F的大小之比。通过计算发现两者之比(G/F)约为10-12,因此忽略带电粒子的重力是合理的。

随后,教师可以进一步引导学生思考:是不是所有的带电体以一定的初速度垂直进入磁场时,重力都可以忽略不计?从而增强学生综合分析和批判性思维的意识。批判性思维的培养不是“告知”学生事实,而是“倾听”学生想法,了解其学习的困难点,然后在深度对话与互动中培养其严谨认真的态度。

3.注重质疑反思,促进深度理解

学科实践应不断培养学生的思维,尤其要培养批判性思维等高阶思维能力。这就要求教师要不断地引导学生对自己所见、所为和所思进行质疑反思,促进学生对所学内容的深度理解。

在人教版高中物理选择性必修二“磁场对通电导线的作用力”教学中,在小组合作、实验探究安培力的方向时,很多学生想当然地认为安培力的方向就是导体棒水平运动的方向。教师此时引导学生对其进行质疑:这个想法有没有不严谨或不科学的地方?学生反思交流后发现:如果安培力方向斜向上或斜向下,也可以使导体棒水平向右运动。

如何解决这个疑问?笔者发现用银丝纤维自制实验装置,可以很好地突破这个难点。将一根银丝纤维的两端固定在“[”形的木板上下,并处于松弛状态,在给它通电后,用一个U形磁铁水平靠近它,让学生观察现象。

提出一个问题往往比解决一个问题更重要,批判性思维的培养需要唤醒学生的问题意识、反思意识和质疑意识。

4.解决真实问题,增进评价反馈

真实性问题解决是培养批判性思维的有效方式,实际问题往往是结构不良的,需要学生自己调查、查阅资料和交流讨论,并对获得的信息进行分析和批判性甄别。[6]教师对真实性问题解决的过程和结果可以应用SOLO分类的5个层级进行表现性评价,及时反馈,促进学生不断优化自己的思维,从而螺旋化、持续化地培养批判性思维。

在人教版高中物理选择性必修一“动量定理”的教学中,教师可以创设待解决的实际问题情境:曾经有一则新闻报道,一名3岁儿童从4层高的楼房掉下来,被一名见义勇为的青年接住。请你估算一下,儿童受到的合力的冲量是多大?设儿童与青年之间的相互作用时间为0.1s,则这名青年对儿童的平均值作用力有多大?

这个实际问题的解决需要学生构建物理模型,结合实际情况分析运动过程。学生需要查阅资料估算4层居民住房的高度和3岁儿童的质量,应用动量定理进行解决。教师可以用SOLO分类理论对学生的解决过程进行评价反馈。

前结构:学生无法识别问题,无法对运动过程进行建模;单点结构:能对运动过程进行建模,能估测下落高度和儿童的质量,但不能正确解决问题;多点结构:能对运动过程进行建模,并估测下落高度和儿童的质量,利用动量定理进行正确计算;关联结构:能熟练应用多种方法正确解决这一真实问题;拓展抽象结构:能熟练应用多种方法正确解决问题,还能论证青年对儿童的平均值作用力对儿童有没有损伤,并提出科学、合理的接儿童方案。学生的批判性思维是有层次的,通过问题解决可以促进其不断螺旋进阶发展。在讨论该问题过程中,有助于培养学生的见义勇为精神和自我保护意识。

批判性思维是在学生亲身参与实践的过程中逐渐培养的。学科实践为批判性思维的培养提供了良好的场域,学生在与同学、与教师、与环境的交互中沉浸式投入学习,在自我反思中不断监控、评估自己的思维方式和思维发展情况,提升元认知能力。

【参考文献】

[1]汪明.批判性思维与中学物理[M].北京:中国人民大学出版社,2021:21-26.

[2]保罗,埃尔德.思辨与立场:生活中无处不在的批判性思维工具[M].李小平,译.北京:中国人民大学出版社,2016:15-29.

[3]中华人民共和国教育部.义务教育课程方案(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022:5-11.

[4]崔允漷,张紫红,郭洪瑞.溯源与解读:学科实践即学习方式变革的新方向[J].教育研究,2021(12):55-62.

[5]董毓.批判性思维三大误解辨析[J].高等教育研究,2012,33(11):64-70.

[6]任虎虎.基于学科大概念的中学物理教学研究[M].合肥:中国科学技术大学出版社,2022:83-88.