基于2022年9月短期资料的长江口外海域潮流特征分析

2024-12-10徐申南

摘 要:本文采用潮流准调和分析方法对长江口外海域2022年9月5个定点短期观测资料进行分析,计算6个主要分潮的调和常数、余流值及可能最大流速。结果表明,该海域为不规则半日潮浅海潮流,各层M2分潮流椭圆长轴基本沿水道走向,流向受到水道控制影响较大,运动形式以往复流为主;余流流速从表及底逐渐减弱,北港和北槽口外站位余流计算值相对较大,大部分呈自西向东;可能最大海流流向整体呈自西向东,北支口外C1站及其以东的F7站流速相对较强,南漕口外C4流速相对较小。结果可以为同期观测的其他悬浮物分布及物质输运提供动力解释。

关键词:长江口外;准调和分析;海流;余流

中图分类号:P 717" " 文件标志码:A

长江口位于上海市北部,江苏常熟市白茆河口至海门市一线以东,横沙岛东端以西,是长江在东海入海口的一段水域[1]。随着长江口外大规模的促淤围垦工程和深水航道治理等重大河口海岸工程的实施,不断改变该海域的水动力条件变化。为进一步促进长江河口海域资源合理高效保护和利用,推动现代海洋城市建设,有必要在长江河口海域进行空间上和时间上的综合观测和研究,深化认识陆海相互作用的特点,为本市海域使用、海洋生态保护修复、海洋灾害防御等领域提供科学依据。

长江河口海域具有三维强潮特征已经获得了较为普遍的共识[2-3]。2022年夏季长江流域遭遇自1961年以来最严重的气象干旱事件,该事件持续时间长、影响范围广、干旱强度大,流域内多站高温,降水量突破历史极低值,出现全流域中旱、部分地区重旱,汛期发生流域性严重枯水,上游三峡水库入库径流量均较往年明显偏少,中下游干流河道径流量显著减少,为历史最小值。自2022年9月初起,上海市部分水源地也遭遇罕见夏季咸潮。因此,开展当年度长江口外海洋水文调查监测与分析研究,对该区域海洋水文特征分析评价、长江口水源地咸潮应急监测与预警预报具有一定实际意义。本文通过2022年9月长江口外海域短期实测资料,描述该海域潮流特征,以期加深对本市近海海域海洋动力特征的了解和认识。

1 资料与方法

1.1 资料

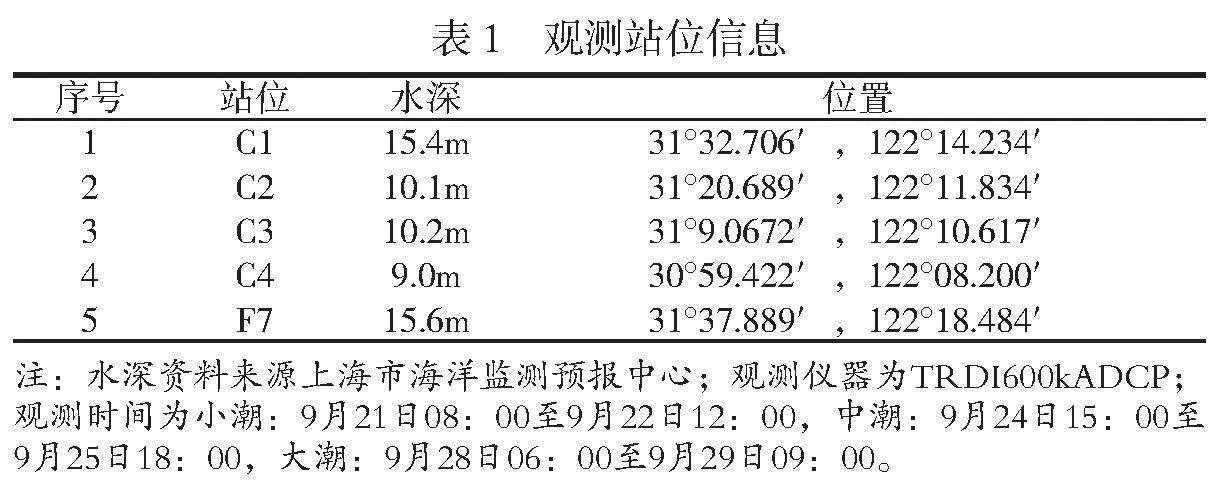

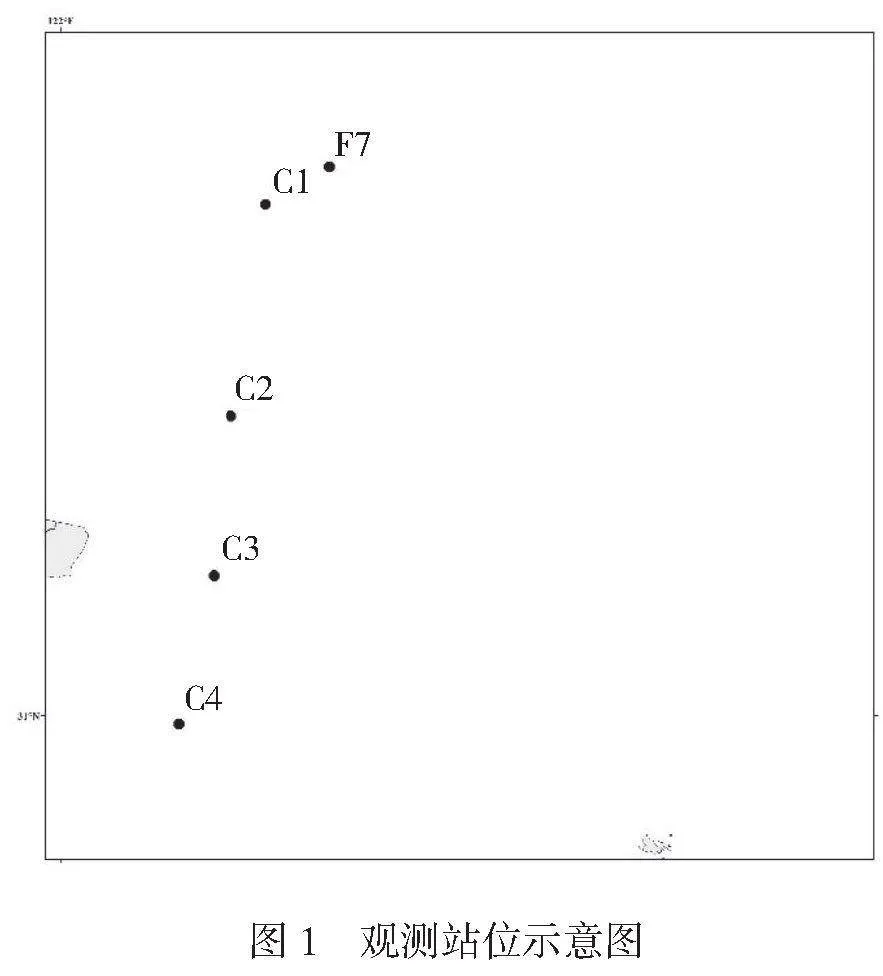

本文数据资料来源于上海市海洋监测预报中心部门预算2022年海洋水文基础数据收集项目。观测站位信息如图1和表1所示,观测时间为9月20日07:00至9月21日10:00(农历八月廿六至廿七)、9月22日15:00至9月23日17:00(农历八月廿七至廿八)、9月27日06:00至9月28日09:00(农历九月初二至初三),在观测时段经历1次小潮-大潮-小潮过程。观测仪器统一选用TRDI公司600k ADCP,连续观测28h,每隔15min记录1次数据,每次采样时间为180s。为消除铁质船对ADCP磁场的干扰影响,保证测流准确性和测验精度,配置满足要求的外接GNSS罗经,测前做好了安装偏置校验。

1.2 方法

根据潮流准调和分析原理,通过不引入差分比的方法[4-6]对上述潮流观测资料进行准调和分析,计算得到O1(太阴主要分潮)、K1(太阴—太阳赤纬全日分潮)、M2(太阴主要半日分潮)、S2(太阳主要半日分潮)、M4(太阴浅水1/4日分潮)、MS4(太阴、太阳浅水1/4日分潮)等6个主要分潮流的调和常数。在本次准调和分析过程中,采用文献[3]舟山海域的差比关系,HK1/HO1=1.59,gK1-gO1=45,HS2/HM2=1.43,gS2-gM2=46,HMS4/HM4=0.86,gMS4-gM4=46。在此基础上得到主要分潮与主要半日分潮振幅比F计算值(F=(WO1+WK1)/WM2)、

浅水分潮与主要半日分潮振幅比G计算值(G=(WM4+WMS4)/WM2)以及余流和可能最大流速分析计算,进而讨论该海域潮流特征。

2 结果与分析

2.1 潮流性质

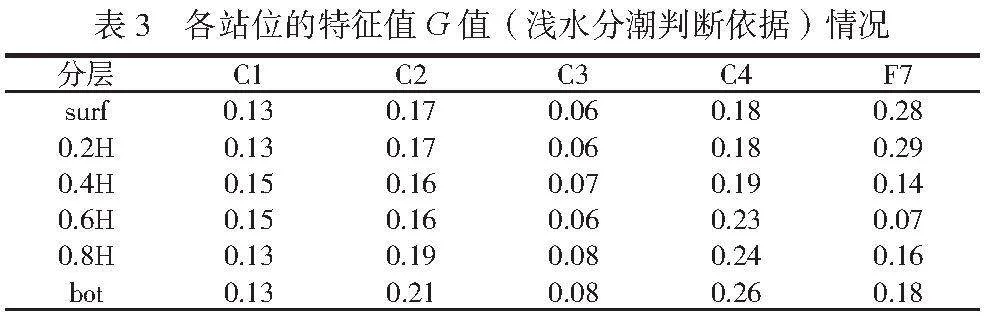

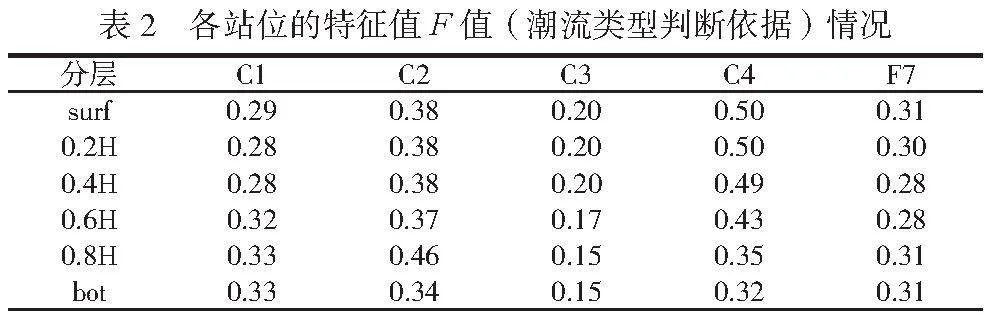

计算获得的各站位分层潮流性质F值和G值见表2和表3。根据《海港水文规范》等标准规范[4-6],当F≤2.0时,潮流性质为半日潮,其中,F≤0.5,潮流性质为规则半日潮,F>0.5,潮流性质为不规则半日潮。各站位的F值均介于0.15~0.50,各站位潮流性质为正规半日潮流。

由于浅海中浅水分潮流占有一定比重,因此,在划分潮流性质是还必须考虑浅水分潮流的影响,通常以0.04为界作为判断依据[4-6]。各站位的G值均大于0.04,除C3站的G值在0.06~0.08,F7站的0.6H层为0.07,其余G值均在0.13以上,说明各站位的浅水分潮作用显著,这与以往的研究结果一致[7-9]。该区域近年来潮流性质保持不变。

2.2 潮流运动形式

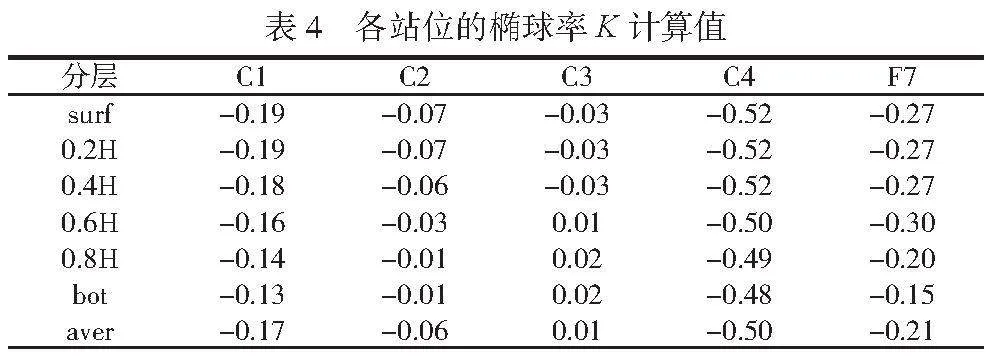

计算获得的各站位椭球率计算值见表4。根据《海港水文规范》规定[6],0≤|k|<1,|k|值越大潮流的旋转形态越强,反之往复流性质越显著。|k|小于0.5,潮流运动形式以往复流较为显著。k值符号为“+”,说明旋转方向为逆时针;k值为“-”,说明旋转方向为顺时针。各站位的椭球率绝对值均小于0.52,往复流性质比较显著。以往的研究显示,该海域以往复流为主,这与以往的研究结果一致[7-8]。

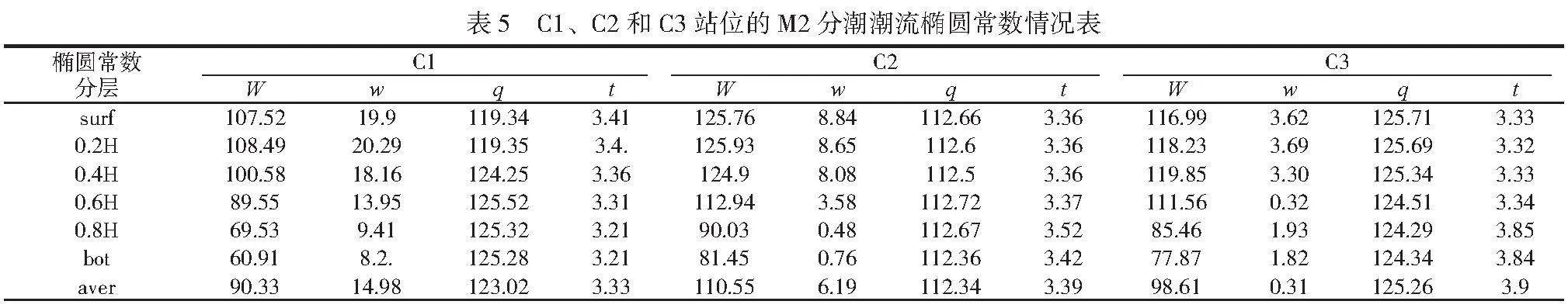

各站位M2分潮潮流椭圆常数计算值见表5和表6。通过对比各站位M2分潮潮流椭圆长轴W和短轴w,北支口外C1、北港外C2、北漕外C3的长轴和短轴差值(W-w)明显大于北漕口外C4、北支口门外C1以东的F7,说明北支口外、北港外、北漕外的区域潮流动力明显比南漕口外和北支口门外以东海域强。椭圆长轴倾角q均在111°~144°,C1站表层椭圆长轴倾角小于底层,说明观测期间该水道上层潮流的变化要稍先于底层流的变化。表层流受到风、潮动力、波浪、海底摩擦、海底地形及海岸线分布等多种因素的影响,具体动力机制还需要收集资料进一步探讨。F7站表层倾角大于底层,观测期间该区域底层的变化要稍先于表层流的变化,造成该现象的原因可能与该区域的地形地貌特征有关[2],后续还需要开展或收集地质勘察资料,结合其他方法继续探讨;其余各站的椭圆长轴倾角差值均在2°,上层潮流的变化几乎同步于底层流。

2.3 余流

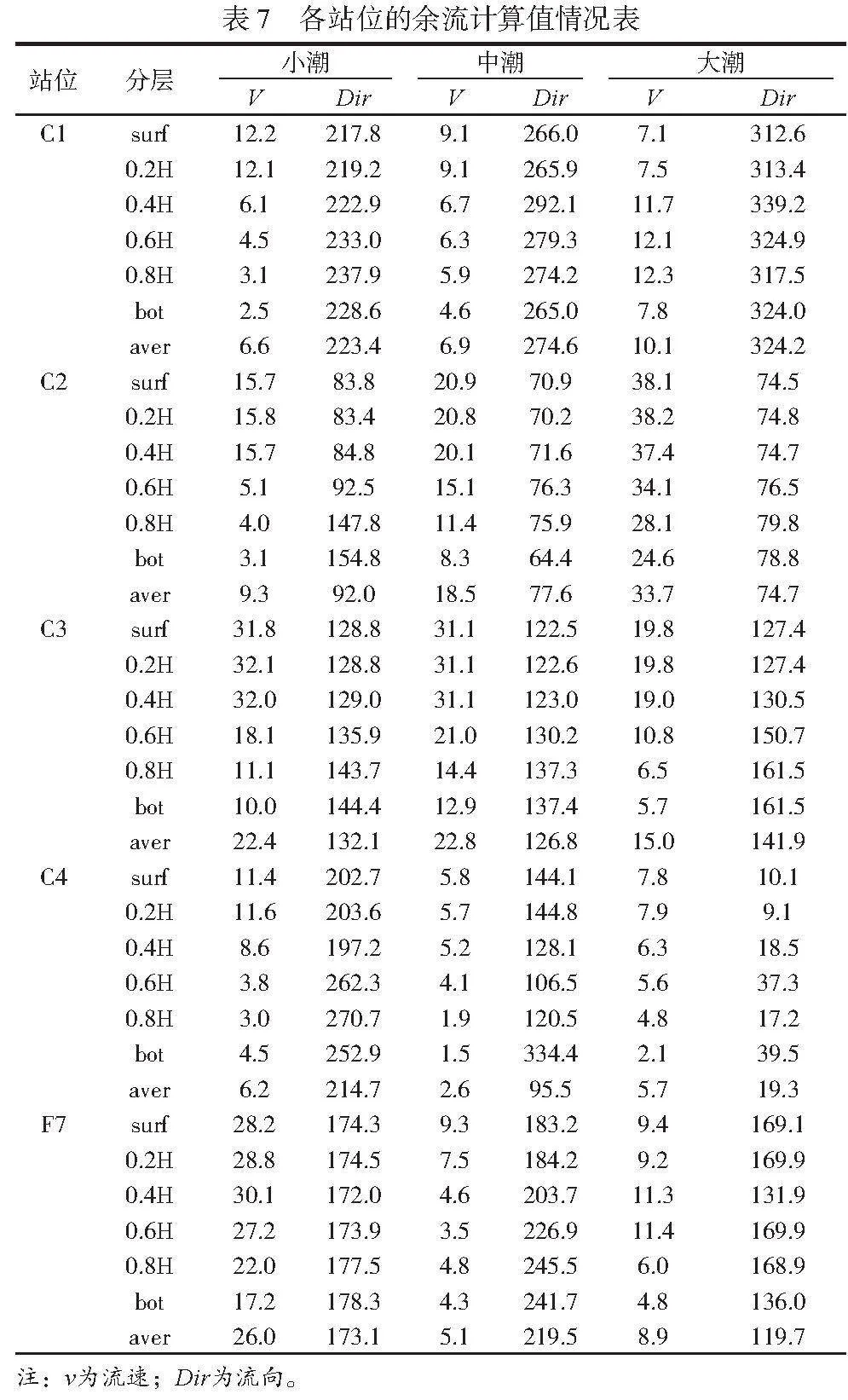

余流一般指实测海流扣除周期性潮流后的剩余部分,其形成原因主要为风、径流、海水密度及海面坡度等,往往指示水沙运移的方向[6]。各站位、各潮次余流计算值见表7。

各站位由于所处位置、自然地理条件、水文条件各有不同,位于北漕外、横沙新洲东南侧的C3站的余流流速相对较大,该站点垂线平均流速在22.4cm/s以上,其垂线平均流速在大潮达到35.0cm/s;位于北港外、横沙新洲东北侧的C2点大潮时余流流速也相对较大,垂线平均流速达到33.7cm/s。

位于北支口外的C1站大、中、小潮余流流向均在217°~339°,大体上呈自东向西,说明观测期间潮流作用强于径流作用;C2站大中小潮余流在83°~155°,大体上呈自西向东,说明观测期间径流作用强于潮流作用;C3站大中小潮余流方向在122°~162°,大体上呈自西向东;位于南槽口外、南汇东滩以东的C4站小潮的余流流向在197°~271°,大体上呈自东向西,大中潮的余流流向分别在9°~40°和106°~145°(除底层为334.4°),大体上呈为自西向东;F7站大小潮余流流向分别在172°~178°和119°~170°,大体上呈自西向东,中潮为在183°~246°,大体上呈自东向西。

与此同时,参考文献[2]、文献[3]、文献[7]、文献[8]等,本文涉及的2022年9月资料与2008年、2016年、2018年、2020年同时期同区域的余流资料相比,流速均有一定程度减小。原因可能在于2022年夏季长江遭遇严重气象干旱,汛期发生流域性严重枯水,上游三峡水库入库和中下游干流河道径流量均较往年显著减少,为历史最小值,具体动力过程可能后续还需收集相关资料进一步研究。

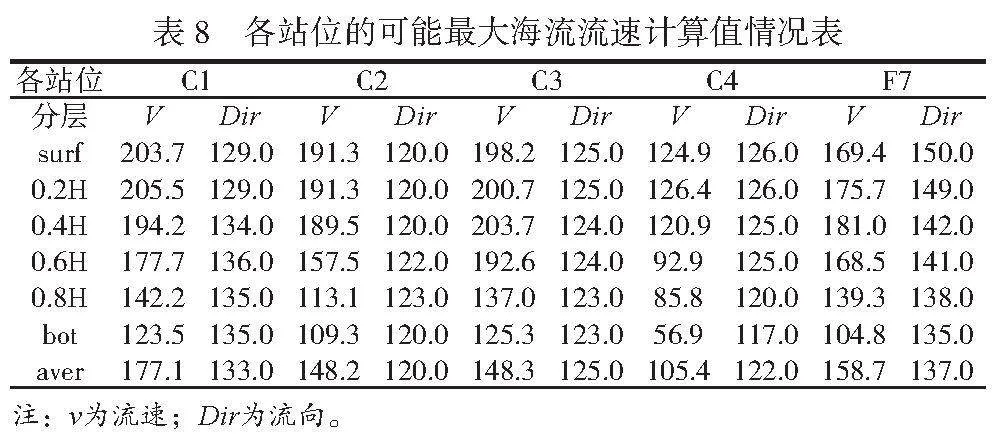

2.4 可能最大海流流速

最大流速对海上生产活动和海洋工程建设等具有制约作用,可为海洋工程施工和运维提供有用信息[7-8]。各站位的可能最大海流流速计算值见表8。各站位的可能最大海流的垂线平均流速在105.4cm/s~177.1cm/s,流向为120°~137°,整体呈自西向东。其中C1站流速相对较大,垂线平均流速达177.1cm/s;C4站流速相对较小,为105.4cm/s。观测期间正值农历八月底至九月初,正值汛期,径流作用相对较强,流向呈自西向东。

与此同时,参考文献[2]、文献[3]、文献[7]、文献[8]等,本文涉及的2022年9月资料与2008年、2016年、2018年、2020年同时期同区域的可能最大海流流速资料相比,流速均有一定程度减小,原因可能与2022年长江流域气象干旱和径流量减少有一定关联。

3 结语

本文对长江口外5个定点水文垂线的大、中、小潮海流数据进行准调和分析、对余流和可能最大流速进行分析,得出以下结论。1)该海域潮流类型比较稳定,以M2分潮为主,具有明显的正规半日潮特征,往复流性质比较显著,浅水分潮作用有一定影响。结合观测站位特殊的地形考虑,复杂地形对当地海流有一定影响。2)在各站位余流计算结果方面,余流从表及底逐渐减弱。本海域北漕口门外C3站余流流速较大。位于北支口外的C1站的所有潮次,C1站以东F7站的中潮时段,南漕外、南汇东滩以东的C4的小潮时段,余流流向为自东向西,其他的余流流向均为自西向东。3)在各站位可能最大海流计算结果方面,最大海流从表及底逐渐减弱。各站位可能最大海流流向自西向东,北支口外C1站及其以东的F7站流速相对较强;南漕外、南汇东滩以东的C4流速相对较小。各站位的可能最大海流垂线平均流速在105.4cm/s~177.1cm/s,方向整体呈自西向东。

以上结论提供长江口外海域的海流特征,可为同期观测的物质输运提供动力解释,同时也该年度长江口水源地咸潮预警预报提供数据支撑,为相关数值模拟结果进行验证和校准。

参考文献

[1]孙湘平.中国近海区域海洋学[M].北京:海洋出版社,2006.

[2]曾定勇,宣基亮,黄大吉,等.长江口海域潮汐和潮流的观测研究[J].海洋学研究,2022,40(1):12-20.

[3]张锋,李瑞杰,孙杰,等.长江口及其邻近海域两定点周日海流观测的准调和分析[J].海洋湖沼通报,2019(5):57-63.

[4]方国洪,郑文振,陈宗镛,等.潮汐和潮流的分析和预报[M].北京:海洋出版社,1986.

[5]唐岩,罗世华,宋刚福,等.潮流准调和分析的软件实现[J].海洋测绘,2006,26(2):34-36.

[6]中华人民共和国交通运输部. 海港水文规范: JTJ213-2013 [S].北京:人民交通出版社,2013: 95-100.

[7]潘金仙,吴德安,谢金星,等.长江口深水航道水流特征沿程分布准调和分析[J].北京:科学技术与工程,2016,16(7):80-86.

[8]徐申南,秦涛,潘与佳,等.2018年6月上海近海海域潮流特征分析[J].海洋湖沼通报,2021(1):11-17.