“优师计划”师范生培养现状分析及培养质量提升对策研究

2024-12-10范鹏丽袁月何东山

2021年7月,教育部等九部门印发《中西部欠发达地区优秀教师定向培养计划》(以下简称“优师计划”),旨在为中西部乡村精准定向补给优秀教师,为基础教育均衡发展和乡村振兴增力赋能。2022年9月,教育部办公厅印发《关于进一步做好“优师计划”师范生培养工作的通知》,从源头培养、全过程管理、终身发展等方面对“优师计划”师范生的培养提出了更深入、更精细的要求。x地方师范院校2021年开始招录“优师计划”师范生,在持续跟踪管理、培养过程中发现了存在的问题,并分析了问题产生的原因,及时提出了解决问题、提升培养质量的对策建议,本文以x地方师范院校“优师计划”师范生培养实践为例,进一步分析研究,提出“优师计划”师范生培养质量提升对策建议。

1 招生基本情况分析

1.1 报到率分析

2021年x地方师范院校共有数学与应用数学、物理学和生物科学3个专业。

招收“优师计划”师范生,计划招生95人,实际报到91人,报到率95.79%。

其中数学与应用数学计划招生35人,实际报到33人,报到率94.29%;物理学计划招生30人,实际报到28人,报到率93.33%;生物科学计划招生30人,实际报到30人,报到率100%。

1.2 生源与服务区域匹配情况分析

91名“优师计划”师范生生源地分别是陕西省榆林市、商洛市、安康市、延安市、汉中市和宝鸡市6个市区,定向服务地区分别是榆林市、商洛市、安康市、铜川市、延安市、汉中市和渭南市7个市区。分析数据发现,有34.00%的“优师计划”师范生定向服务地区与他们的生源地不匹配。其中,数学优师班24.24%的师范生定向服务地区与他们的生源地不匹配,物理优师班57.14%的师范生定向服务地区与他们的生源地不匹配,生物优师班23.34%的师范生定向服务地区与他们的生源地不匹配。

1.3 户籍类别分析

本研究中的户籍类别是指户籍在城市还是农村。91名“优师计划”师范生中有55人户籍在农村,占60.44%;有36人户籍在城市,占39.56%。其中,数学优师班有22人户籍在农村,占66.67%,11人户籍在城市,占33.33%;物理优师班有14人户籍在农村,14人户籍在城市,农村户籍和城市户籍各占50%;生物优师班有18人户籍在农村,占60.00%,12人户籍在城市,占40.00%。

1.4 录取成绩分析

数学与应用数学专业同年级共有7个师范班,通过对比各班录取成绩平均分发现,数学优师班的录取成绩平均分均高于普通师范班,且比录取成绩平均分最低的普通师范班高出53.63分。

物理学专业同年级共有4个师范班,对比各班录取成绩平均分发现,物理优师班的录取成绩平均分均高于普通师范班,且比录取成绩平均分最低的普通师范班高出57.54分。

生物科学专业同年级共有3个师范班,对比各班录取成绩平均分发现,生物优师班的录取成绩平均分均高于普通师范班,且比录取成绩平均分最低的普通师范班高出58.57分。

2 各专业“优师计划”学生入学后表现分析

2.1 学习表现分析

本研究中的学习表现具体指的是“优师计划”师范生进入大学后各学期学习成绩平均分的分析。

数学优师班与同年级同专业6个师范班学习成绩平均分班级对比情况:第一学期,数学优师班学习成绩平均分在所有师范班中排名第4,比最高分低4.02分;第二学期,数学优师班学习成绩平均分在所有师范班中排名第5,比最高分低10.79分;第三学期,数学优师班学习成绩平均分在所有师范班中排名第3,比最高分低6.74分;第四学期,数学优师班学习成绩平均分均低于其他师范班,比最高分低64.73分。由此可见,入校后,数学优师班学生学习成绩一直低于普通师范班,而且差距还在逐步增大,如表1所示。

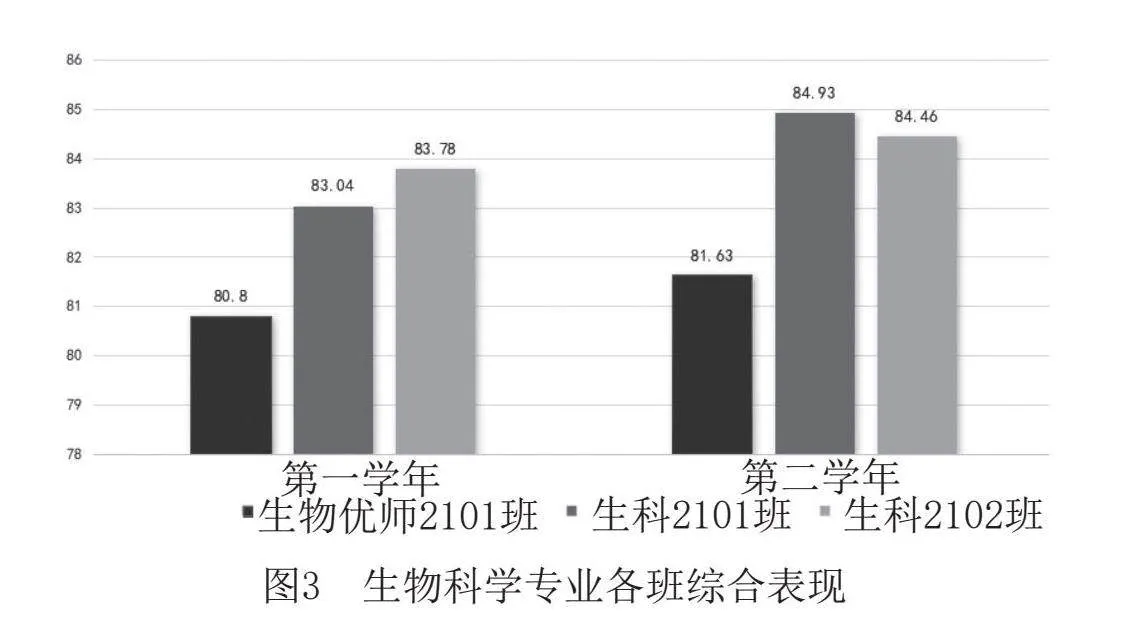

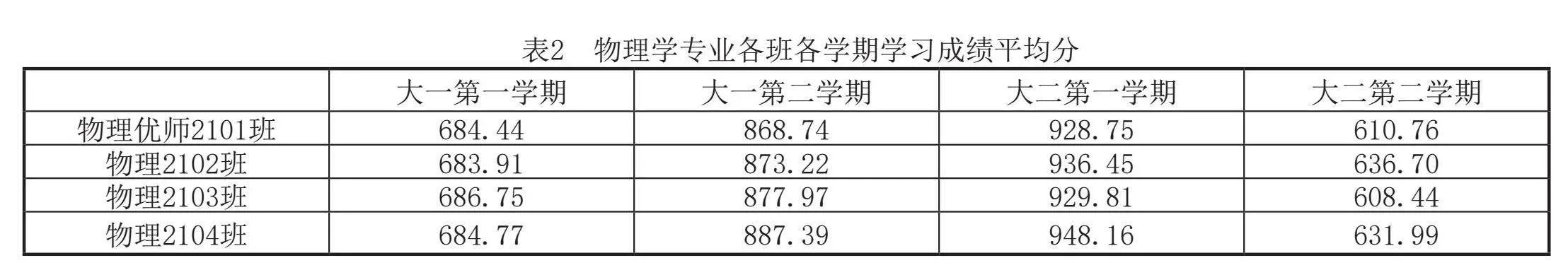

物理优师班与同年级同专业3个师范班学习成绩平均分班级对比情况:第一学期,物理优师班学习成绩平均分在所有师范班中排名第3,比最高分低2.31分;第二学期,物理优师班学习成绩平均分在所有师范班中排名第4,比最高分低18.65分;第三学期,物理优师班学习成绩平均分在所有师范班中排名第4,比最高分低19.41分;第四学期,物理优师班学习成绩平均分在所有师范班中排名第3,比最高分低25.94分。整体而言,入学后,物理优师班学生学习成绩一直低于普通师范班,且与普通师范班学生之间成绩的差距越来越大,如图2所示。

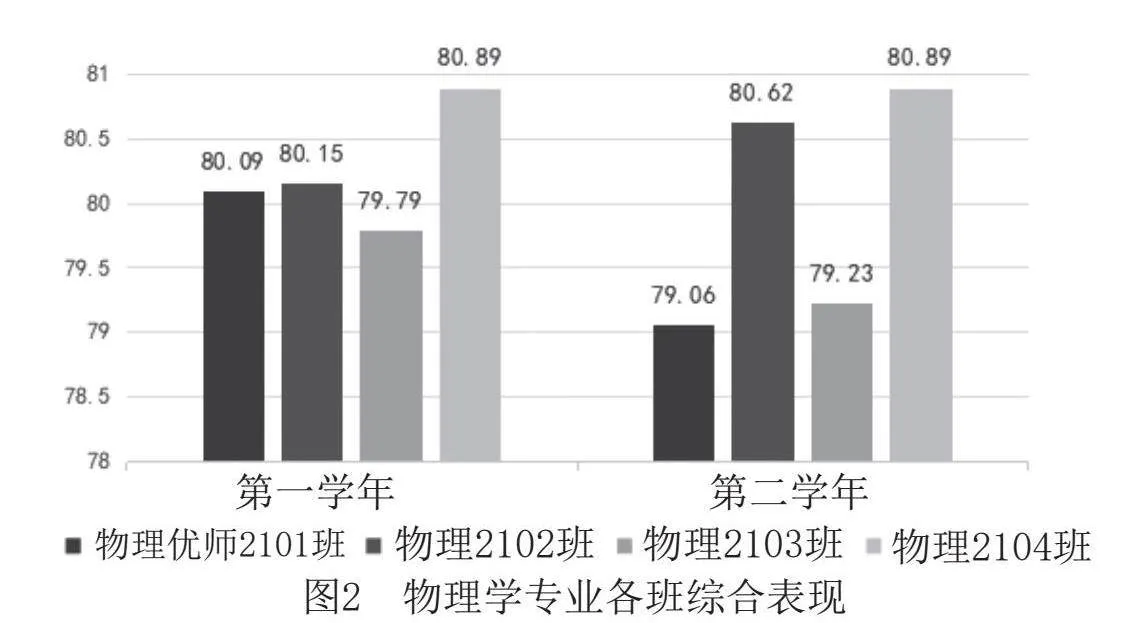

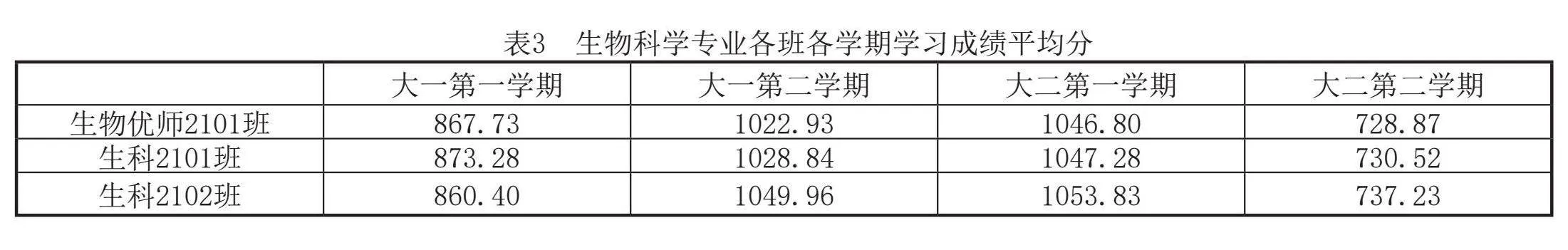

生物优师班与同年级同专业2个师范班学习成绩平均分班级对比情况:第一学期,生物优师班学习成绩平均分在所有师范班中排名第2,比最高分低5.55分;第二学期,生物优师班学习成绩平均分在所有师范班中排名第3,比最高分低27.03分;第三学期,生物优师班学习成绩平均分在所有师范班中排名第3,比最高分低7.03分;第四学期,生物优师班学习成绩平均分在所有师范班中排名第3,比最高分低8.36分。整体而言,入学后,生物优师班学生学习成绩一直低于普通师范班,且与普通师范班学生之间成绩的差距逐渐增大,如表3所示。

2.2 参与第二课堂情况分析

本文以物理学专业学生为例,对“优师计划”师范生参与第二课堂情况进行了调查研究,结果如下。

物理学专业师范生入学2年内参加的活动主要有三笔字竞赛、微课大赛、演讲比赛、创新创业大赛和运动会等,其中物理优师班在各项活动中的参与率均低于50%,获奖率均低于40%,且参与率和获奖率均低于普通师范班级。

2.3 综合表现分析

为了客观、全面、公正地评价“优师计划”师范生的表现,本文从品德、智育、文体、能力等方面按年度对所有师范生进行了量化测评。综合表现的计算办法:综合总分=品德测评分×15%+智育测评分×65%+文体测评分×10%+能力测评分×10%。其研究结果如下:

数学优师班与同年级同专业6个师范班综合表现班级对比情况:第一学年,数学优师班的综合总分排名第6,比最高分低3.28分;第二学年,数学优师班的综合总分排名第6,比最高分低4.14分。分析发现,数学优师班学生综合表现一直低于普通师范班,且与普通师范班学生之间综合表现差距越来越大,如图1所示。

物理优师班与同年级3个师范班综合表现班级对比情况:第一学年,物理优师班综合总分排名第3,比最高分低0.8分;第二学年,物理优师班综合总分排名第4,其中比最高分低1.83分。可见,物理优师班学生与普通师范班学生之间综合表现差距逐步增大,如图2所示。

生物优师班与同年级2个师范班综合表现班级对比情况:大一和大二两学年,生物优师班的综合总分均低于其他两个普通师范班。其中,第一学年,生物优师班综合总分比最高分低2.98分;第二学年,生物优师班综合总分比最高分低3.30分。同样发现,生物优师班学生与普通师范班学生之间综合表现差距越来越大,如图3所示。

3 存在问题及原因分析

通过调研分析,发现“优师计划”师范生中目前存在以下问题。

3.1 录取成绩与入校后学习成绩表现不匹配

分析对比师范生的学习成绩发现,3个“优师计划”专业师范生的录取成绩平均分几乎比同年级同专业普通师范班学生录取成绩平均分最低分高出50分左右,但入学后2年的学习成绩均低于普通师范班学生在校成绩,且差距越来越大,学习成绩表现不理想,与录取成绩不匹配。

通过访谈和调查问卷得知,“优师计划”师范生选择这个专业时就清楚他们毕业后就有工作且有编制保障,只要他们顺利拿到毕业证即可。因此,他们入校后学习成绩表现与录取成绩不匹配的主要原因是学习动力不足。

3.2 生源地与定向服务地区不完全匹配

通过分析“优师计划”师范生的生源地与定向服务地区发现,有34.00%的“优师计划”师范生生源地与定向服务地区不匹配,这会影响他们扎根定向服务地区的稳定性。如生源地是陕北的学生定向至陕南,而陕北陕南的生活环境、饮食习惯有很大的差距,且学生的家人亲戚朋友大都不在陕南,这样学生适应环境进入工作状态需要较长的时间,且会影响学生在定向服务地区的服务时间。

分析其原因,主要是陕西省相关部门在“优师计划”专业招生政策中对定向服务地区的选择没有进行规定。

3.3 城市户籍地占比较大

通过分析“优师计划”师范生的户籍地类别发现,有40%的“优师计划”师范生的户籍地在城市。他们的“身”和 “心”从小生活在城市中,对乡村的具体情况和乡土文化不够了解,这可能会影响师范生扎根乡村的教育情怀。

这是因为“优师计划”专业的报考条件对学生的户籍地类别没有限制,只要有从教意愿或者是想要享受此政策的学生都可以报考。

3.4 全面发展目标不清晰,自我提升兴趣不高

通过对比分析数据发现,“优师计划”师范生第二课堂参与率低且参与质量不高,综合表现也相对较差,自我提升的意愿不高。

本研究针对“优师计划”师范生的现状进行了问卷调查,发放问卷91份,回收80份,回收率88%,有效率100%。分析调查问卷数据发现,“优师计划”师范生自我提高意愿不高的原因主要有两个。

一是81%的“优师计划”师范生对教师这个职业和自身认知不够,大部分学生不清楚一名优秀的中学教师具体需要具备哪些素质,更不清楚自身是否已经具备这些素质。

二是91%的“优师计划”师范生混淆了工作与职业之间的关系,且没有明确的职业理想和职业发展规划。

4 培养质量提升对策建议

针对以上分析,结合实际,本文为“优师计划”师范生的培养提出以下对策和建议。

4.1 加大“优师计划”招生政策的宣传,提升政策知晓度和影响力

教育局可以制定专门“优师计划”政策宣讲资料和宣传手册,下发至地方院校和中学,并督促高校在招生时针对“优师计划”政策做专门的宣传,督促中学班主任和任课教师加强“优师计划”政策的宣讲及渗透,挖掘鼓励有从教意愿的学生积极报考“优师计划”。另外,通过微信公众号、微博、抖音等新媒体平台加大“优师计划”政策的宣传。最后,将“优师计划”政策编入《高考指南》和《招生考试报》,让高考生填报时对“优师计划”政策有更详细更深入的了解。在详细了解政策的基础上,吸引更多有志奉献服务乡村教育的学生报考“优师计划”。

4.2 加强“优师计划”师范生职业生涯规划教育,明确学习目标,提升学习动力

一方面,高校要加强“优师计划”师范生的职业规划教育,一是让师范生从思想上认识到职业生涯规划的重要性,以及自身在职业规划中的主导作用;二是让师范生正确认识自我,扬长避短,积极主动地结合自身情况和定向服务地区情况制定符合新时代乡村教师发展的职业生涯规划;三是让师范生将职业目标有效分解,并制订短期和长期的具体行动计划,激发内驱动力,提升学习动力。另一方面,高校要给“优师计划”师范生配备一对一的学业导师,从整体、全过程、全方位对师范生进行指导,及时指出师范生在教育教学、教学基本技能和学习中存在的问题并督促改进。

4.3 提高“优师计划”师范生生源地与定向服务区域匹配度,重视扎根基础教育情怀培养

陕西省相关部门要统筹规划“优师计划”专业的招生和定向服务地区的分配,尽量提高师范生定向服务地区与其生源地的匹配度,并对农村户籍的学生进行一定的倾斜,通过亲情和家乡情让师范生“留下来”。

高校要重视师范生教育情怀的培养:一是要给师范生提供在定向地区教育实习和社会实践机会,让其感悟到欠发达地区对师资的渴望,增强其服务乡村教育的社会责任感和使命感,逐渐产生教育情怀;二是要充分挖掘寻找扎根定向地区的一线教师,并让师范生利用实习和实践的机会与一线教师面对面沟通交流,让师范生充分体会教师应该具备哪些素质,让学生看到自己未来应该成为的样子,切身感悟乡村教师对教育、对学生崇高的情感,在实践中升华教育情怀;三是要与师范生定向服务地区联合,加强对师范生的乡土文化教育,培育师范生的乡土教育情怀,增强师范生的乡土文化认同,使师范生能扎根乡土、奉献乡土。

4.4 优化“优师计划”师范生培养方案,完善培养过程,重视综合能力培养

一是高校要完善“优师计划”师范生的培养方案,重视地方“优师计划”师范生技能培训的课程设置,如教师形态、急救技能的培训;二是要完善地方“优师计划”师范生的考核评价方式和奖惩机制,来调动师范生自我提升的主观能动性,如设置专项奖学金用于奖励学习和综合表现优秀的学生;三是要与理工科院校、产业企业园区、科研科普机构等合作,开阔师范生的视野,拓宽师范生的知识面,提升师范生的科学研究能力、动手能力、学以致用的能力;四是要充分发挥主动性,与定向地区的地方政府、中小学鼎力合作、共建实习实践教育基地,搭建“三位一体”协同育人机制,为师范生提供最宽阔的教育教学技能训练和专业发展平台,做好职前培训;五是要对地方“优师计划”师范生开展职后跟踪服务,利用网络平台、短期培训等方式指导和帮助入职后的师范生解决教育教学中遇到的问题。

4.5 加强“优师计划”师范生日常管理,重视师德师风养成教育

学高为师,身正为范。高校要强化师范生的日常管理,通过专家讲座、演讲比赛、教师形象比赛等各类学生活动,对师范生的言行举止和仪容仪表等方面进行规范,不断提高师范生对中学教师形象的认知,让师范生将“身正为范”谨记于心外化于行。

高校要完善“师德师风”的培养体系,明确师范生的师德教育目标、充实师德教育内容、完善师德评价方式、创新师德的教学方式方法、创造师德养成的教育氛围、搭建“校内+校外”实践阵地强化师德体验,全方位多渠道对师范生进行师德养成教育。

4.6 创新“优师计划”师范生的推荐选拔方式,采用“退出淘汰,择优推选,先培养后协议”的动态培养机制

建议针对“优师计划”师范生采取“退出淘汰,择优推选,先培养后协议”的动态培养机制,即从大一至大三的每一学期,对于学习和综合表现较差的“优师计划”师范生转移至同年级同专业的普通师范班进行学习,而同年级同专业普通师范班的优秀学生可以申请加入“优师计划”师范班进行学习;在大三的第二个学期确定“优师计划”师范生的最终人选,并签订定向培养协议。以此,吸引优秀的真正有志服务乡村基础教育的大学生加入振兴乡村教育的队伍中。

5 结语

中国梦的实现离不开教育梦的实现,有效提高乡村的教育水平是促进教育公平、教育均衡发展实现教育梦的重要举措。“优师计划”师范生的教育关乎未来乡村教师队伍的整体素质,“优师计划”师范生的培养成果关乎能否促进优质教育均衡发展、能否在脱贫攻坚的基础上促进乡村振兴。本研究深入分析了“优师计划”师范生的现状,针对问题提出相关对策,期望可以为高校培养“优师计划”师范生提供参考,可以促进“优师计划”政策的实施,进一步提高“优师计划”师范生的培养质量,为祖国需要的地方培养一批有家国情怀、有教育情怀的“四有”好老师。

本文系陕西省教育科学“十四五”规划项目“基于OBE理念的物理学‘优师计划’学生培养的研究”(编号:SGH21Y0187);陕西省教育学会教改项目“基于OBE理念的物理学‘优师计划’学生从教意愿的实证研究”(编号:2021Y013);校级教改项目“‘优师计划’师范生教育教学改革及实践探究”(编号:2023YB63)研究成果。

(作者单位:咸阳师范学院)