数字化转型对企业ESG策略性信息披露行为的影响

2024-12-09陈琪王嫣然

【摘要】目前, ESG信息披露主要依赖企业自主而为, “漂绿”“漂棕”等ESG策略性信息披露行为也随之产生。本文基于合法性理论, 以2010 ~ 2022年A股上市公司数据为样本, 实证检验数字化转型对企业ESG策略性信息披露行为的影响及作用机制。研究发现: 数字化转型能够显著抑制企业的ESG策略性信息披露行为, 且相较于“漂棕”行为, 数字化转型对于“漂绿”行为的抑制作用更为显著, 该结论在经过一系列稳健性检验和内生性检验后仍然成立。机制检验表明: 数字化转型通过提高内部控制质量和提升分析师关注度两条路径对企业的ESG策略性信息披露行为产生影响。异质性检验发现: 数字化转型对于企业ESG策略性信息披露行为的抑制作用在高新技术行业企业、 非社会责任敏感性行业企业以及高管团队具有金融背景的企业中更为显著。

【关键词】数字化转型;ESG信息披露;策略性信息披露行为;“漂绿”;“漂棕”

【中图分类号】F270.7 【文献标识码】A 【文章编号】1004-0994(2024)23-0017-8

【基金项目】教育部人文社会科学研究规划基金项目“中央环保督察对企业高质量发展的影响及传导机制研究”(项目编号:21YJA630005)

【作者单位】郑州大学商学院, 郑州 450001

一、 引言

目前, 我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。党的二十大报告指出, 推动经济社会发展绿色化、 低碳化是实现高质量发展的关键环节。微观企业作为宏观经济的重要组成部分, 其绿色转型和可持续发展对于推动我国经济高质量发展发挥着至关重要的作用。ESG(Environmental,Social and Governance)作为一种关注企业环境、 社会、 公司治理绩效的投资理念和企业评价标准, 能够衡量企业的可持续发展水平, 高度契合高质量发展的要求。2018年, 中国证监会修订《上市公司治理准则》, 将环保和社会责任纳入其中, 确立了ESG信息披露的基本框架。然而, 鉴于目前我国企业ESG报告以自愿披露为主, 缺乏统一的披露标准, ESG信息披露质量参差不齐, “漂绿”和“漂棕”等ESG策略性信息披露行为随之产生。这种策略性信息披露行为的本质是一种选择性地披露或隐瞒企业ESG信息的印象管理手段(李哲,2018), 会严重损害企业ESG报告的可信度。因此, 探究如何抑制企业的ESG策略性信息披露行为和如何完善ESG信息披露相关制度建设, 成为促进企业可持续发展和经济高质量发展的重要议题。

数字经济时代, 数字技术的发展与应用为改善企业ESG信息披露现状提供了有效的技术支持。在内部治理层面, 企业通过实施数字化转型, 能够实现业务流程、 组织结构、 研发技术等多方位的创新(聂兴凯等,2022), 极大地提高信息管理的效率, 提升信息透明度。在外部监督层面, 数字化转型为企业带来的“聚光灯效应”, 能够提升媒体、 分析师对于企业的关注度, 加强外部监督(坚瑞,2024)。在ESG信息披露方面, 将数字化技术运用到企业之中, 可以有效提升信息传递效率, 提高企业对外披露信息的真实性与可靠性, 减少对ESG信息披露的“盈余管理”。由此可以看出, 数字化转型与ESG信息披露之间存在紧密的联系。那么, 数字化转型能否抑制企业的ESG策略性信息披露行为?如果可以, 其中的作用机制是怎样的?

为回答上述问题, 本文基于2010 ~ 2022年沪深A股上市公司面板数据, 分析了数字化转型对企业ESG策略性信息披露行为的影响, 并进一步检验了数字化转型抑制企业ESG策略性信息披露行为的内在机制。本文可能的边际贡献在于: 第一, 已有研究大多聚焦于探讨数字化转型能否提升公司治理水平(肖红军等,2021)、 促进企业创新(吴非等,2021;宋德勇等,2022)等, 本文则基于ESG视角, 拓展了数字化转型与企业ESG信息披露的研究, 为数字化转型抑制企业ESG策略性信息披露行为提供了理论支持。第二, 现有研究主要从环境规制、 司法监管(黄斯琪等,2024)、 第三方鉴证(黄世忠,2022)等外部视角探究企业ESG策略性信息披露行为的治理, 本文基于数字化转型视角, 将“漂绿”与“漂棕”纳入同一框架展开研究, 弥补了学术领域在ESG策略性信息披露行为治理研究方面的不足。第三, 本文从内部控制质量和分析师关注度两条路径出发, 厘清了数字化转型对企业ESG策略性信息披露行为的作用机制, 为提高企业ESG信息披露质量提供了参考。

二、 文献回顾

(一) 企业数字化转型的相关研究

数字化转型是指企业在全球数字化变革背景下, 将数字信息技术与企业的生产经营和运营管理深度融合, 推动业务流程、 生产方式重组变革, 最终实现数字技术赋能企业信息、 计算、 通信和连接的创新升级。随着企业数字化转型的不断推进, 相关学术研究也日益增多。现有文献主要从宏观和微观层面分析了数字化转型对社会经济的影响。

从宏观层面来看, 大量研究表明, 数字化转型能够优化产业结构(李英杰和韩平,2021), 提高就业质量(戚聿东和褚席,2021)、 劳动要素的资源配置效率(Acemoglu和Restrepo,2018)和商品市场交易效率(Tambe等,2020), 以及推动中国区域创新效率提升(韩先锋等,2019), 从而推动我国经济高质量发展。

从微观层面来看: 一方面, 数字化转型能够通过提升公司治理水平、 降低企业生产成本、 提升企业生产效率(赵宸宇,2022)、 缓解企业融资约束、 提升企业内部管理效率(李彦龙等,2022)、 驱动企业绿色技术创新(宋德勇等,2022)等提升企业经济绩效; 另一方面, 有研究表明数字化转型对于企业非经济绩效增长也存在显著的促进作用。肖红军等(2021)的研究证明数字化转型通过提升企业创新绩效和优化企业融资渠道, 提升了企业社会责任表现; 胡洁等(2023)的分析表明, 数字化转型能够促使企业优化ESG表现并带来企业价值的提升。

(二) ESG策略性信息披露行为的相关研究

根据合法性理论, 个体组织的经营活动需要与其所在社会的价值体系和制度规范保持一致(Suchman,1995)。合法性是组织赖以生存的重要资源, 一个组织如果无法符合社会期望, 将不可能长久经营下去。ESG信息披露作为一种对外展现企业社会责任表现的渠道, 能够帮助企业树立良好的社会形象, 满足企业的合法性需求。当社会对于合法性的要求越高时, 企业的ESG信息披露就越主动, 但也会随之出现一系列信息披露问题: 管理层对ESG信息披露进行操纵, ESG策略性信息披露行为凸显。“漂绿”和“漂棕”正是企业根据自身的合法性需求而对ESG信息披露进行操纵的两种策略性行为。

ESG“漂绿”是指企业为迎合利益相关者的绿色需求, 维护自身合法性地位,选择性地对外披露对自身有利的ESG信息, 而有意掩饰负面信息的行为(黄溶冰等,2019)。目前, 随着利益相关者对于ESG信息披露关注度的提升, 学术界关于“漂绿”的研究从“漂绿”行为的动因、 表现形式和经济后果等逐渐延伸至“漂绿”行为的治理。现有研究发现, 设立巡回法庭(黄斯琪等,2024)、 实行外部第三方鉴证(黄世忠,2022)、 增加媒体报道以及加强中小股东监督(沈弋等,2023)等能够显著减少企业的“漂绿”行为。

ESG“漂棕”是指, 企业为减轻来自同行或投资者的压力, 避免更高的利益相关者期望, 选择隐藏相关信息或进行适度披露(Kim和Lyon,2015)。目前学术界有关“漂棕”行为的研究较少, 主要集中于“漂棕”行为的动机和影响因素方面。企业采取“漂棕”行为的一大动机是避免受到利益相关者的过度关注, 以减轻来自同行的压力(Huang等,2022)。此外, 当企业利润较低时, 管理者为避免股东怀疑, 也有可能采取“漂棕”行为(Testa等,2018)。关于“漂棕”行为的治理, Lyon和Montgomery(2015)指出, 社会公众和媒体监督能够遏制企业的“漂棕”行为。同时, 良好的内部治理以及非政府组织的外部监督可以帮助减轻企业的“漂棕”程度(Kim和Lyon,2015)。

(三) 文献评述

既有关于“漂绿”和“漂棕”治理的研究文献较少从内部治理视角出发, 并且鲜有文献关注数字化转型对企业ESG策略性信息披露行为的影响及作用机制。虽然有关数字化转型对ESG影响的研究逐渐增多, 但相关研究主要关注数字化转型对企业社会责任履行、 ESG表现等方面的影响, 缺乏对其与ESG信息披露关系的探讨。鉴于此, 本文从内部控制质量和分析师关注度两个渠道探究数字化转型对ESG策略性信息披露行为的影响, 具有一定的理论价值和现实意义。

三、 理论分析与研究假设

随着自愿发布ESG报告的企业数量急剧增加, 利益相关者对于企业ESG信息披露的数量和种类有了更高要求。为了维护企业的合法性地位和环保形象, 相较于增加ESG相关投入、 提升企业真实ESG表现的高成本方式, 企业更倾向于采取低成本的ESG策略性信息披露行为。企业采取ESG策略性信息披露行为严重阻碍了ESG信息披露进程的推进, 而数字化转型可以抑制企业的ESG策略性信息披露行为。

一方面, 数字化转型可以提高企业内部控制质量, 抑制企业的ESG策略性信息披露行为。数字化转型作为企业的一项战略变革, 能够打通内控系统的信息壁垒、 提升信息传输的准确性、 优化企业的内部控制体系。在内部环境方面, 数字化转型的实施有利于提高企业的经营管理效率、 抑制管理层的机会主义行为(戚聿东和肖旭,2020); 在控制活动方面, 区块链技术的应用能够帮助企业实现ESG数据信息的跨区域、 跨部门共享, 基于区块链“去中心化”与“不可篡改”的特征, 能够保证最终数据的真实性和完整性; 在风险评估方面, 数字化平台使得股东和管理层获取外部信息更加便捷, 更易于了解自身经营状况与外部相关者的诉求, 通过及时评估企业内外部风险来实现风险防御(聂兴凯等,2022); 在内部监督方面, 数字化转型将数字信息技术渗透于内部控制的全过程, 使得企业各项生产经营活动都可以被记录和追踪, 降低了管理层操纵、 隐匿信息的可能性; 在信息沟通方面, 通过构建智能化的信息管理系统和会计信息系统, 能够实现各部门之间的协同经营管理, 优化企业的信息传递体系(陈德球和胡晴,2022)。

另一方面, 数字化转型可以提高分析师对企业的关注度, 抑制企业的ESG策略性信息披露行为。在数字经济时代, 企业不间断地产生并累积过量的信息和数据。分析师作为连接上市公司与投资者的纽带, 通过对上市公司的信息进行深入分析和解读, 对其做出更加真实、 准确的分析和评估, 可以缓解企业外部投资者与内部管理者之间的信息不对称(曲永义和廖健聪,2024)。数字化转型企业庞大的信息量使得投资者对于分析师报告的需求增加, 分析师将更有动力对数字化转型企业进行跟踪分析(坚瑞,2024)。同时, 分析师关注具有传染性, 会引起消费者、 投资者、 新闻媒体和监管机构等对企业的关注, 加大管理层ESG策略性信息披露行为被发现的可能性。因此, 为避免ESG策略性信息披露行为被曝光带来声誉损失或导致行政处罚, 管理层会更谨慎地披露ESG信息, 这在一定程度上抑制了企业的ESG策略性信息披露行为。

基于上述分析, 本文提出如下假设:

H1: 在其他条件不变的情况下, 数字化转型能够抑制企业的ESG策略性信息披露行为。

企业ESG策略性信息披露行为包括ESG“漂绿”和ESG“漂棕”两种类型。ESG“漂绿”本质上是一种误导性的欺诈行为, 它会严重破坏利益相关者对企业环保承诺的信任。随着数字化转型的深入, 企业的内部治理水平和信息透明度得到显著提高, 增大了“漂绿”行为被发现的可能性, 从而能够在一定程度上抑制企业的“漂绿”行为。与此同时, 由于数字化转型适应市场的发展趋势, 会吸引更多来自媒体和分析师的关注, 原本满足合法性要求的企业为避免来自利益相关者的过分关注, 会采取“漂棕”的方式, 通过仅披露标准化的ESG信息来应对外界信息需求不断升级的状况(Huang等,2022)。

基于上述分析, 本文提出如下假设:

H2: 在其他条件不变的情况下, 相较于“漂棕”行为, 数字化转型对于企业“漂绿”行为的抑制作用更为显著。

四、 研究设计

(一) 样本选取与数据来源

本文以我国2010 ~ 2022年沪深A股上市公司数据为研究样本, 为避免其他因素的干扰, 剔除金融行业样本, ST、 ∗ST样本及相关变量缺失的样本, 最终得到共计11527个“公司—年度”样本观测值的面板数据集。考虑到极端值的影响, 对所有连续变量进行上下1%水平的Winsorize缩尾处理。本文数字化转型数据通过对上市公司年报进行文本分析和词频统计得到, 企业ESG信息披露数据来源于国际权威评级机构彭博(Bloomberg)数据库, ESG表现数据来源于华证ESG评级, 其余数据来自国泰安(CSMAR)数据库。

针对ESG信息披露水平, 本文选择彭博ESG信息披露得分的原因在于: 彭博(Bloomberg)是目前唯一提供ESG信息披露评级的权威机构, 该评级已经得到世界范围内众多学者的广泛认可(Yu等,2020;李常青和辛立柱,2024)。对于ESG表现, 本文选择上海华证ESG评级的原因在于: 华证ESG评级全面考虑了企业自主披露中掩盖的信息, 能够更加真实地反映企业的ESG表现; 采用华证ESG评级来衡量企业ESG表现的科学性已经得到学术界的广泛认可(谢红军和吕雪,2022;李常青和辛立柱,2024)。

(二) 变量说明

1. 被解释变量: ESG策略性信息披露行为(ESG_strategic)。本文参考Yu等(2020)的测度方法, 用企业ESG信息披露和ESG实际表现之间的差值衡量ESG策略性信息披露行为(ESG_strategic), 差值越大表明企业的ESG策略性信息披露行为越严重。具体来说: 选取彭博ESG信息披露得分来衡量企业ESG信息披露情况, 信息披露的得分取值范围为0 ~ 100, 得分越高表明企业ESG信息披露水平越高; 选取华证ESG评级得分来衡量企业ESG表现, 华证ESG评级按照上市公司的ESG表现和风险水平, 给予“C ~ AAA”九档评级, 本文对C ~ AAA九档评级分别赋值1 ~ 9, 得分越高表明企业ESG表现越好。本文将彭博ESG信息披露得分除以10, 以使得彭博ESG信息披露得分取值处于0 ~ 10之间。另外, 考虑到不同行业在行业性质和ESG披露要求方面存在一定差异, 上述两个指标在相同行业之中才更具可比性, 因此将指标的度量具体到同一行业来减轻行业异质性的不利影响。最终, 将彭博ESG信息披露得分和华证ESG评级得分分别标准化处理后相减构造模型(1), 以计算相对同行的ESG策略性信息披露行为得分。当ESG_strategic为正时, 表明该企业存在“漂绿”行为; 当ESG_strategic为负时, 表明该企业存在“漂棕”行为; 而当ESG_strategic为0时, 表明该企业不存在ESG策略性信息披露行为。

ESG_strategici,t=(ESG_disclosurei,t-ESG_disclosure)/σ_disclosure-(ESG_performancei,t-ESG_performance)/σ_performance (1)

其中:ESG_strategici,t为企业i第t年相对同行的ESG策略性信息披露行为得分; ESG_disclosurei,t为企业i第t年彭博ESG信息披露得分; ESG_disclosure为行业彭博ESG信息披露得分的均值; σ_disclosure为行业彭博ESG信息披露得分的标准差; (ESG_disclosurei,t-ESG_disclosure)/σ_disclosure代表经标准化处理之后的彭博ESG信息披露得分; ESG_performancei,t为企业i第t年华证ESG评级得分; ESG_performance为行业华证ESG评级得分的均值; σ_performance为行业华证ESG评级得分的标准差; (ESG_performancei,t-ESG_performance)/σ_performance代表经标准化处理之后的华证ESG评级得分。

2. 解释变量: 企业数字化转型(Digital)。本文借鉴袁淳等(2021)的度量方式, 运用文本分析和词频统计的方法构造企业数字化转型指标。具体而言, 本文采用袁淳等(2021)构建的数字化术语词典, 利用Python的“jieba”分词功能, 对上市公司年度报告中的“管理层讨论与分析”(MD&A)部分进行文本分析, 得到数字化相关词汇在年报中出现的频率, 考虑到文本长度存在差异, 将企业数字化相关词汇频数总和除以年报MD&A语段长度构造企业数字化转型指标。为方便表述, 本文将该指标乘以100, 最终得到核心解释变量企业数字化转型(Digital)。Digital的值越大, 表示企业数字化转型程度越高。

3. 控制变量。参考肖红军等(2021)和Huang等(2022)的做法, 控制企业、 行业、 地区层面的变量: 企业规模(Size)、 公司上市年限(ListAge)、 资产负债率(Lev)、 托宾Q值(TobinQ)、 营业收入增长率(Growth)、 两职合一(Dual)、 董事会规模(Board)、 独立董事比例(Indep)、 股权集中度(Top10)、 是否“四大”审计(Big4)、 所有权性质(SOE)、 行业集中度(HHI)、 地区经济发展水平(LnGDP)。具体变量定义如表1所示。

(三) 模型设定

为了研究数字化转型对企业ESG策略性信息披露行为的影响, 本文设定基准回归模型(2):

ESG_strategici,t=β0+β1Digitali,t+αControlsi,t+Year+Ind+εi,t (2)

其中: 被解释变量为ESG策略性信息披露行为(ESG_

strategic); 解释变量为企业数字化转型(Digital); Controlsi,t为前述控制变量; Ind为行业固定效应; Year为时间固定效应; εi,t为基准模型中的随机误差项。系数β1反映了数字化转型对企业ESG策略性行为的影响, 为使统计推断结果更加稳健, 本文采用稳健标准误来估计回归模型。

五、 实证分析

(一) 描述性统计

表2的描述性统计结果显示, 被解释变量ESG策略性信息披露行为(ESG_strategic)的均值为-0.002, 最小值为-2.335, 最大值为3.029, 可以看出, 相较于ESG“漂绿”行为, 企业的ESG“漂棕”行为更加突出。ESG“漂绿”行为(Greenwashing)的均值为0.949, 最小值为0, 最大值为6.330; ESG“漂棕”行为(Brownwashing)均值为-0.849, 最小值为-4.171, 最大值为0。由此可以看出, 不同企业之间“漂绿”和“漂棕”行为的差异并不明显。解释变量企业数字化转型(Digital)的均值为0.851, 最小值为0, 最大值为5.100, 表明不同企业的数字化转型程度存在较大差异, 同时存在尚未开展数字化转型的企业。

(二) 基准回归

表3列示了本文的基准回归结果。表3列(1)显示, 企业数字化转型(Digital)的系数为-0.060, 且在1%的水平上显著, 表明实施数字化转型能够显著抑制企业的ESG策略性信息披露行为, 由此验证H1成立。列(2)和列(3)分别报告了企业数字化转型对ESG“漂绿”和“漂棕”行为的回归结果。表3列(2)中企业数字化转型(Digital)的系数为-0.051, 且通过了1%的显著性检验; 表3列(3)中企业数字化转型(Digital)的系数为-0.018, 未通过显著性检验。由此可见, 数字化转型对于ESG“漂绿”行为的抑制作用更加显著, 由此验证H2成立。

(三) 稳健性检验

1. 滞后解释变量。数字化转型带来的技术革新将会使得企业的商业模式和业务模式发生颠覆性的变革。从战略决策到模式智能化的革新, 再到在公司内部治理中发挥成效, 需要经历较长一段时间。同时, 由于企业在正式实施数字化转型之前可能会提前在年报中对其数字化转型战略进行展望, 而本文对于企业数字化转型的衡量主要基于年报文本, 这可能使得对数字化转型的测度不够精确, 存在高估企业数字化转型程度的情况。基于上述分析, 本文考虑到数字化转型对企业ESG策略性信息披露行为的影响具有时滞性, 将企业数字化转型(Digital)进行滞后1 ~ 3期处理后引入模型进行回归, 以此检验本文结论的稳健性。回归结果如表4列(1) ~ (3)所示, 可知企业数字化转型的系数均在1%的显著性水平上为负, 表明滞后1 ~ 3期的企业数字化转型对ESG策略性信息披露行为起到显著的抑制作用, 并且随着滞后期数的增加, 企业数字化转型对ESG策略性信息披露行为的抑制作用逐渐增强。由此可以看出, 随着数字化转型进程的不断推进, 企业采取ESG策略性信息披露行为的倾向不断减弱, 这从侧面为本文的核心假设提供了证据。

2. 高阶固定效应。尽管基准回归中纳入了一系列控制变量, 但仍可能遗漏某些重要变量。考虑到不同省份之间的经济和数字化水平存在较大差异, 不同省份的企业在数字技术应用条件等方面也可能存在一定的差距, 因此在模型中控制省份固定效应进行检验, 回归结果见表5第(1)列。同时, 为尽可能消除行业发展周期和产业政策等因素对研究结果的影响, 进一步控制“行业×时间”交互固定效应来进行检验, 回归结果如表5列(2)所示。可以看出, 在控制了“行业×时间”交互固定效应后, 企业数字化转型(Digital)的系数在1%的水平上显著为负。由此得出, 无论是控制省份固定效应还是控制“行业×时间”交互固定效应, 企业数字化转型对ESG策略性信息披露行为均起到显著的抑制作用。

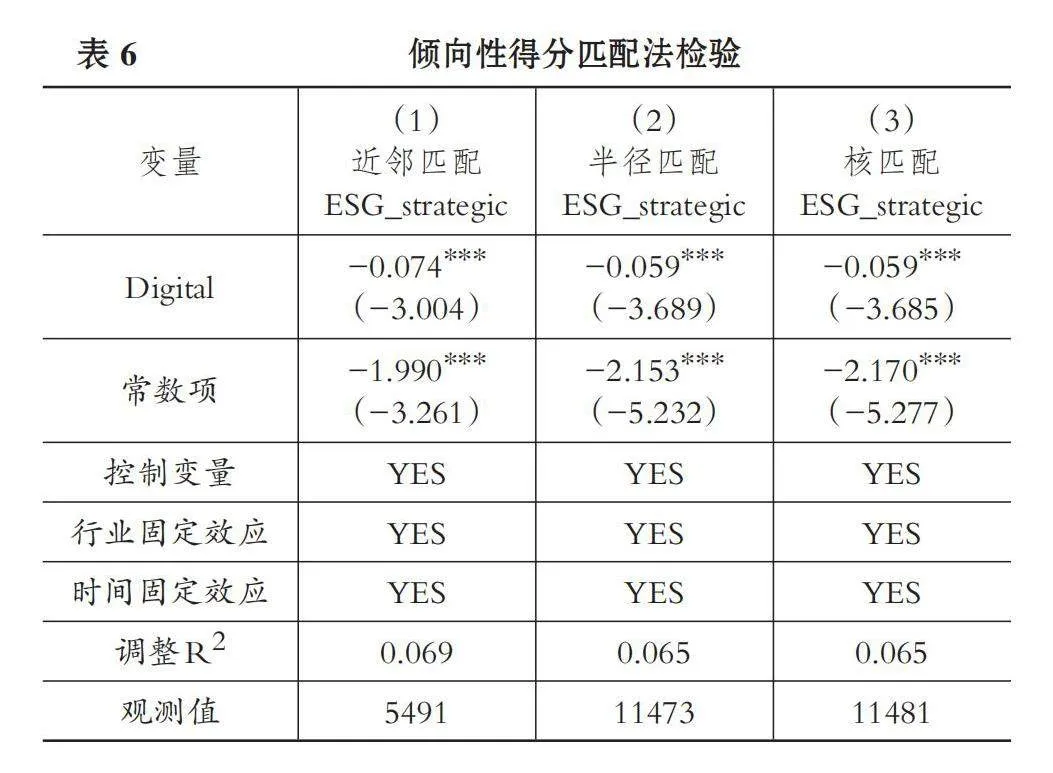

3. 倾向性得分匹配(PSM)法。数字化转型是企业的一项战略选择, 它并不是随机的, 而是企业基于对自身初始条件的判断以及未来经营状况的预测而进行的有意识的选择, 因此, 不同的企业可能会做出不同的数字化转型决策, 这种非随机决策过程会使估计有偏, 即存在自选择偏差问题。为解决这一问题, 本文采取了倾向性得分匹配(PSM)的方法。借鉴胡洁等(2023)的方法: 按照数字化转型指标分组, 将数字化转型指标高于中位数的一组设定为实验组, 反之为对照组; 使用前文控制变量作为匹配变量, 分别采用近邻匹配、 半径匹配和核匹配的方法为处理组企业寻找具有相似特性的对照组企业; 在通过平衡性检验后, 利用匹配后样本进行回归, 结果如表6所示。匹配后的估计结果与基准回归结果相似, 表明在克服自选择偏差后, 数字化转型仍然显著抑制企业的ESG策略性信息披露行为, 因此, 本文的核心结论稳健可信。

4. 工具变量法。考虑到潜在的内生性问题可能会对研究结果产生一定影响, 本文采用两阶段最小二乘法(2SLS)对内生性问题进行处理。参考肖红军等(2021)的做法, 选择“省份—行业—年度”的数字化水平均值作为工具变量(Digital_iv), 该变量与企业个体数字化水平紧密相关, 但与企业的ESG策略性信息披露行为之间不存在直接联系, 符合选取工具变量的条件。对工具变量的选取进行检验, K-P rk LM统计量和C-D Wald F统计量均通过识别不足检验和弱工具变量检验, 表明工具变量的选取是合理的。表7列(1)第一阶段结果显示, 工具变量的系数在1%的水平上显著为正, 即本文选取的工具变量满足相关性条件。表7列(2)第二阶段结果显示, 数字化转型的系数在5%的水平上显著为负, 证实本文核心结论可信。

(四) 机制检验

如上文理论分析所述, 数字化转型可能会通过影响内部控制和分析师关注度两条路径抑制企业的ESG策略性信息披露行为。为检验这两种作用机制, 本文借鉴江艇(2022)对于中介效应分析的操作建议, 考察了数字化转型对两个机制变量的影响效应。

1. 内部控制质量。本文参考周守华等(2013)的相关做法, 使用迪博(DIB)数据库披露的“内部控制指数”度量企业的内部控制质量, 对“内部控制指数”加1取自然对数, 构建企业内部控制质量(LnIC)指标。该指标数值越大, 表示企业内部控制质量越高。表8第(1)列为内部控制质量作为中介变量的机制检验结果, 企业数字化转型与内部控制质量的回归系数在1%的水平上显著为正, 表明数字化转型对企业的内部控制质量有显著的提升作用。高质量的内部控制能够对管理层的各项行为进行有效监督, 防止管理层凌驾于内部控制之上, 遏制管理层机会主义行为的发生(Doyle等,2007)。同时, 良好的内部控制能够提升企业的环境信息披露质量和社会责任信息披露质量, 减少ESG信息披露中的策略性行为。因此, 数字化转型通过提升企业内部控制质量来抑制企业ESG策略性信息披露行为这一作用机制成立。

2. 分析师关注度。本文参考吴非等(2021)的做法, 采用分析师跟踪人数加1取对数, 构建分析师关注度(Analyst)指标。该指标数值越大, 表明企业受到分析师的关注越多, 分析师关注度越高。表8第(2)列为分析师关注度作为中介变量的机制检验结果, 数字化转型与分析师关注度的回归系数在1%的水平上显著为正, 表明数字化转型能够提高分析师对于企业的关注度。更多分析师关注能够更好地发挥外部监督作用, 加大管理层信息操纵被发现的可能性, 缓解企业内外部的信息不对称(巴曙松等,2023)。企业受到的分析师关注越多, 越能有效抑制管理层的策略性信息披露行为。因此, 数字化转型通过提高分析师关注度来抑制企业ESG策略性信息披露行为这一作用机制成立。

(五) 异质性分析

1. 高新技术水平。相较于非高新技术企业, 高新技术企业基础的数字化程度更高, 技术更迭速度更快, 能够以更快的速度和更低的成本实现数字化转型。同时, 高新技术企业不仅能够利用数字技术优化生产管理过程, 还可以通过建立完备的信息系统来完善企业的监督机制, 提升企业的信息披露质量。而非高新技术企业难以在较短的时间内实现数字技术的更迭, 抑制了数字化转型对内部控制的优化, 因此, 本文预期高新技术企业的数字化转型对ESG策略性信息披露行为的抑制作用更强。为此, 本文按照国家统计局发布的《高技术产业(制造业)分类(2017)》中规定的高新技术领域, 将医药制造, 航空、 航天器及设备制造, 电子及通信设备制造, 计算机及办公设备制造, 医疗仪器设备及仪器仪表制造, 信息化学品制造等六大类企业划分为高新技术行业组, 其余企业划分为非高新技术行业组, 分组回归检验结果如表9列(1)、 列(2)所示。在列(1)高新技术行业组中, 数字化转型显著抑制了企业的ESG策略性信息披露行为, 而列(2)非高新技术行业组的回归系数并不显著, 说明高新技术属性能够强化企业数字化转型对ESG策略性信息披露行为的抑制作用。

2. 社会责任敏感性。近年来频发的食品安全、 环境污染等问题, 使食品行业和重污染行业受到广泛关注, 这类企业承受更多的社会监督压力, 其ESG策略性信息披露行为更易引起利益相关者的注意。与社会责任敏感性行业相比, 非社会责任敏感性行业不容易引起利益相关者的注意, 同时也面临较小的外部监督压力。数字化转型能够驱动企业构建高效的绿色控制体系和大数据辅助的管理信息系统, 提高非社会责任敏感性行业信息透明度, 倒逼企业减少ESG策略性信息披露行为, 因此, 本文预期非社会责任敏感性行业企业的数字化转型对ESG策略性信息披露行为的抑制作用更强。为此, 本文参考黄斯琪等(2024)的做法, 将重污染行业①和食品行业②划分为社会责任敏感性行业, 其余行业划分为非社会责任敏感性行业, 分组回归检验结果如表9列(3)、 列(4)所示。在列(4)非社会责任敏感性行业组中, 数字化转型显著抑制了企业的ESG策略性信息披露行为, 而列(3)社会责任敏感性行业组中抑制作用并不显著, 说明非社会责任敏感性属性能够强化数字化转型对ESG策略性信息披露行为的抑制作用。

3. 高管团队金融背景。随着越来越多具有金融机构从业经历的人员被企业聘用为高管, 高管团队金融背景的异质性逐渐影响企业的微观行为。聘请具有金融背景的人士担任高管, 可以帮助企业与金融机构、 监管部门以及外部投资者等形成密切的关系网络, 这样的关系网络能够在某种程度上缓解企业与银行等金融机构之间的信息不对称, 改善企业的融资环境, 降低融资成本, 进而缓解企业的融资约束(邓建平和曾勇,2011)。同时, 具有金融背景的高管熟悉各种金融投资策略, 对金融行业的运作与风险有着更为清晰的认知。在ESG投资兴起的当下, 这些管理者更加清楚披露高质量的ESG信息能够为企业带来的价值要远高于进行策略性信息披露。因此, 本文预期具有金融背景高管团队的企业数字化转型对ESG策略性信息披露行为的抑制作用更强。为此, 本文使用CSMAR人物特征研究数据库中的高管金融背景数据来衡量高管团队金融背景, 按照企业高管团队是否有成员具有金融从业经历进行分组回归, 结果如表9列(5)、 列(6)所示。在列(5)高管团队具有金融背景组中, 数字化转型显著抑制了企业的ESG策略性信息披露行为, 而列(6)高管团队不具有金融背景组中抑制作用不显著, 说明高管团队具有金融背景能够强化数字化转型对ESG策略性信息披露行为的抑制作用。

六、 结论与启示

(一) 结论

近年来, 随着气候问题与生态问题日益严峻, 投资者、 政府和社会公众越来越关注企业的ESG报告, 使得部分企业迫于压力采取ESG策略性信息披露行为对ESG报告进行粉饰。本文以2010 ~ 2022年沪深A股上市公司为研究样本, 实证检验了数字经济背景下企业实施数字化转型对企业ESG策略性信息披露行为的影响效应和作用机制。研究结果表明: 第一, 数字化转型对于企业ESG策略性信息披露行为具有显著的抑制作用, 且相较于ESG“漂棕”, 数字化转型对于ESG“漂绿”行为的抑制作用更为显著, 该结论在经过一系列稳健性检验及内生性检验后仍然成立; 第二, 企业数字化转型能够通过提高内部控制质量、 提升分析师关注度两个渠道抑制企业的ESG策略性信息披露行为; 第三, 在高新技术行业企业、 非社会责任敏感性行业企业以及高管团队具有金融背景的企业中, 数字化转型对于企业ESG策略性信息披露行为的抑制作用更加显著。

(二) 启示

本文的研究对于防范企业ESG策略性信息披露行为、 提升ESG信息披露质量具有如下启示:

首先, 企业应抓住数字经济带来的机遇, 加快推进数字信息基础设施建设, 强化ESG相关内部治理。在数字经济时代, 企业通过实施数字化转型, 能够将数字技术应用于生产经营活动的各个环节, 通过构建功能强大的信息系统, 对ESG相关信息进行系统收集和精准管理。同时, 企业还应重视高管团队金融背景在ESG策略性信息披露行为治理方面所发挥的作用, 积极引入具有金融背景的高管团队, 加强管理层气候、 环境相关的能力建设, 完善相关治理机制, 从企业内部杜绝ESG策略性信息披露行为的发生。

其次, 政府可以根据不同行业属性精准助力不同企业的数字化转型。对于高新技术企业和非社会责任敏感性企业, 政府可以鼓励企业之间进行技术交流, 实现知识共享, 同时帮助企业完善网络、 硬件设备和软件系统等在内的数字化基础设施, 让数字化更好地助力企业的可持续发展。对于非高新技术企业和社会责任敏感性企业, 政府可以积极发挥引导作用, 加大扶持力度, 为企业提供融资便利或资金支持, 协助企业制定数字化转型战略, 帮助企业顺利度过数字化转型初期阶段, 利用数字技术促进企业ESG信息披露质量提升。

最后, 监管部门应积极优化ESG报告第三方鉴证机制, 推动ESG鉴证进程。ESG鉴证从环境、 社会和治理三个方面对企业ESG报告中披露的关键数据进行评估与鉴证, 通过引入独立、 权威的ESG报告鉴证机制, 对企业“漂绿”和“漂棕”行为形成一定的制约, 有助于保障企业ESG信息披露的真实性, 提高企业和金融机构ESG报告的可信度和公信力。目前, 我国企业自愿进行ESG鉴证的比率偏低, 未来随着ESG报告强制性披露制度建立, ESG鉴证将会成为ESG领域内极为有力的一种监督手段。

【 注 释 】

① 按照《上市公司环保核查行业分类管理名录》,根据潘爱玲等(2019)的做法,将B06、B07、B08、B09、C17、C19、C22、C25、C26、C28、C29、C30、C31、C32、D44划分为重污染行业。

② 食品行业主要包括C14、H62。

【 主 要 参 考 文 献 】

巴曙松,柴宏蕊,赵文耀等.资本市场开放与企业环境、社会及治理信息披露质量[ J].当代财经,2023(7):56 ~ 68.

陈德球,胡晴.数字经济时代下的公司治理研究:范式创新与实践前沿[ J].管理世界,2022(6):213 ~ 240.

邓建平,曾勇.金融关联能否缓解民营企业的融资约束[ J].金融研究,2011(8):78 ~ 92.

韩先锋,宋文飞,李勃昕.互联网能成为中国区域创新效率提升的新动能吗[ J].中国工业经济,2019(7):119 ~ 136.

胡洁,韩一鸣,钟咏.企业数字化转型如何影响企业ESG表现——来自中国上市公司的证据[ J].产业经济评论,2023(1):105 ~ 123.

黄溶冰,陈伟,王凯慧.外部融资需求、印象管理与企业漂绿[ J].经济社会体制比较,2019(3):81 ~ 93.

黄世忠.ESG报告的“漂绿”与反“漂绿”[ J].财会月刊,2022(1):3 ~ 11.

黄斯琪,麦勇,晏景瑞.司法质量提升能改善企业社会责任脱耦吗?——基于巡回法庭设立的准自然实验[ J].外国经济与管理,2024(1):33 ~ 47.

江艇.因果推断经验研究中的中介效应与调节效应[ J].中国工业经济,2022(5):100 ~ 120.

坚瑞.企业数字化转型对碳信息披露的影响[ J].东南学术,2024(2):86 ~ 96.

李常青,辛立柱.漂绿还是漂棕:非效率投资下的ESG漂洗倾向[ J].经济管理,2024(5):168 ~ 189.

李彦龙,彭锦,罗天正.数字化、溢出效应与企业绩效[ J].工业技术经济,2022(3):25 ~ 33.

李英杰,韩平.数字经济发展对我国产业结构优化升级的影响——基于省级面板数据的实证分析[ J].商业经济研究,2021(6):183 ~ 188.

李哲.“多言寡行”的环境披露模式是否会被信息使用者摒弃[ J].世界经济,2018(12):167 ~ 188.

(责任编辑·校对: 黄艳晶 罗萍)