他们为何难以理性地选择中职学校?

2024-12-04陈礼业 徐国庆

摘 要 如何解决中等职业教育生源数量下滑的生存危机,已经成为职业教育改革发展的关键议题。采用深度访谈与类属分析方法,对10名初中毕业生进行质性研究发现:初中毕业生难以理性选择中职学校的关键原因不在于他们对中职学校没有利益需求或个人偏好,而在于他们所获得的中职学校相关信息既不完全,也不准确。在理性相对缺位的情况下,初中毕业生信任社会普遍存在的“职普选择文化”,主动放弃或避免选择中职学校。因此,亟须提升初中毕业生在职普教育选择中的理性水平,提高初中毕业生获知中职学校相关信息的全面性和真实性,推动“职普选择文化”朝着“普通教育与职业教育各方面真正平等”的核心目标变迁,以确保初中毕业生对中职学校的理性选择不会受到不合理文化的侵扰。

关键词 初中毕业生;理性选择;中职学校;中等职业教育;普通教育

中图分类号 G718.3 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2024)34-0049-09

一、问题提出

迄今为止,世界上没有任何一个发达国家或地区完全废除了中等职业教育,中等职业教育的地位并没有因为职业教育的高移而削弱[1]。从历史上看,中等职业教育在不同历史阶段为我国建立相对独立完整的民族工业体系和服务支撑全面工业化做出了重要贡献[2]。从现实看,不论是青少年个人的职业生涯发展,还是高素质技术技能人才的系统培养,都决定了当下中等职业教育不仅不能撤掉,还要好好发展[3]。

然而,我国中等职业教育的基本生存空间正在遭受着严峻挑战。进入21世纪以来,我国中等职业教育招生数占高中阶段教育招生总数的比例仅在2009年、2010年略超过50%,并且从2011年开始,中等职业教育招生数呈持续下降趋势[4]。同时,一些民众、学者和官员对中等职业教育的办学必要性提出了质疑[5]。因此,如何解决中等职业教育生源数量下滑的生存危机,已经成为职业教育研究领域的关键议题。

在教育选择权日益得到保障的社会背景下,中等职业教育的实际招生规模主要取决于初中毕业生对中职学校的选择意愿和行为。初中毕业生对中职学校的选择可以是理性的,也可以是非理性的。根据多元智能理论,人的智能是多种多样的,不同的人适合接受不同的教育。具体来说,学生群体中既有适合学习科学与文化知识的学生,也有适合学习技能与技术知识的学生。前者更适合普通教育或学术教育,而后者则更适合职业教育。同时,学生群体不仅在智能方面有多样化表现,而且在个人兴趣、家庭条件以及文化背景等非智能方面同样有多样化表现。同理,在这些非智能方面表现不同的学生,其所适合的教育类型也会不同。不妨做一假设:初中毕业生在职普教育选择上比较理性,他们会基于自身的智能与非智能等条件,选择最适合自己的教育路径。从概率上讲,必然存在相当一部分更适合技术技能学习的学生,他们会更倾向于选择中职学校。然而,已有研究普遍发现,目前绝大多数初中毕业生不愿意主动选择中职学校[6][7][8]。因此,这一假设并不成立。也就是说,当下初中毕业生对中职学校的选择更多是一种非理性行为。这种非理性选择正是中等职业教育出现生源数量减少、面临生存危机的重要缘由之一。

基于此,可以提出三个重要问题。第一,初中毕业生在选择中职学校时的理性表现及其程度究竟如何?第二,如果他们确实表现得并不理性,那么这种不理性的具体表现、特点及其原因是什么?第三,如何提升初中生在中职学校选择上的理性水平,以解决中职学校生源危机?本研究将对这些问题开展针对性分析和讨论。

二、研究设计

(一)理论框架

在探究初中毕业生选择中职学校的理性特征及其背后原因之前,需要厘清何谓“理性”,又何谓“理性选择”。“理性”一词源自西方哲学思想体系,其概念内涵十分丰富、复杂且多变,在哲学界尚未达成共识[9]。相比之下,社会学意义上的“理性”内涵则较为具体和明确。对“理性”的界定清晰程度,决定着“理性选择”界定的清晰程度,从而决定着本研究对核心问题的剖析成效。因此,本研究在社会学意义上讨论“理性”与“理性选择”,这将本研究的理论视角引向了社会学中的理性选择理论。

理性选择理论代表了一种社会学的经济学化趋势[10],其是传统社会学在经历一段时期对经济学中“理性选择”的研究原则和方法的拒斥之后,最终采纳并吸收发展而成的理论成果[11]。尽管对理性选择的批评与质疑从该理论产生之日起,就没有停止过,但理性选择并没有从根本上被否定,人们在任何时候都力图使自己所选择的行动最适合目标地实现[12]。相反,对理性选择理论的批判有助于修正“完全理性”的假设,界定了理性的有限边界,这是对该理论的进一步发展与完善[13]。总体而言,理性选择理论建基于四大前提:一是个体处于有不同行为策略或选择方案的特定情境之中;二是个体在理智上相信不同的选择会导致不同的结果;三是个体在主观上对不同的选择结果有不同的偏好排列;四是个体是自身最大利益(即排列第一的结果偏好)的追求者[14]。基于此,可以将“理性选择”概括性地理解为:个体在主观上带着某种稳定的利益偏好,进入充满各种行为策略或可能路径等丰富信息的具体情境,并在其中计算不同策略与路径对自身利益偏好的满足效用,最终作出具体决策的一种行动过程。

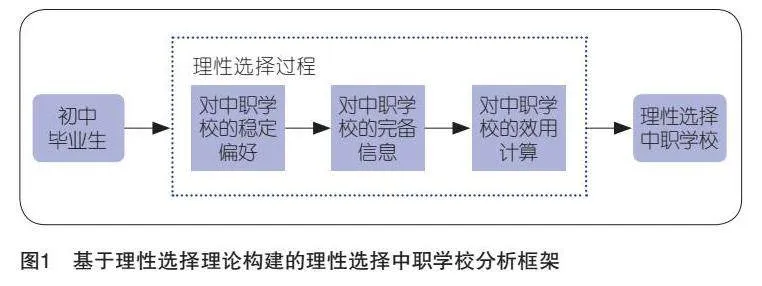

可以说,理性选择是由“稳定偏好”“完备信息”和“效用计算”三大环节相联构成且缺一不可的行动过程。具体而言,判断一种个体选择是否为理性选择,关键在于判断个体在决策过程中自身利益偏好是否稳定且一致,外界选择信息是否全面且准确,以及对各种方案的效用计算是否确切。因此,就本研究而言,初中毕业生对中职学校有无稳定的目标偏好、对中职学校的了解与认识是否周全与切实、对中职学校与自身偏好之间满足关系的计算与把握是否精准,是决定是否构成初中毕业生理性选择中职学校的必要环节,也是判断初中毕业生能否理性选择中职学校的理论标准。基于上述分析,本研究以理性选择过程为核心,构建用于剖析“初中毕业生的中职选择过程是不是理性选择过程及其背后原因”等研究问题的理论框架,具体见图1。

由图1可知,初中毕业生对中职学校的理性选择过程是“稳定偏好”“完备信息”和“效用计算”三大环节逐一展开的过程,且前一环节是后一环节有效进行的前提。具体而言,即使初中毕业生对中职学校有深入了解,并能基于这些信息作出最佳选择,但如果他们对中职学校的兴趣偏好或利益需求发生变化,那么原有信息和决策可能就不再适用。同样地,尽管初中毕业生可能基于其所掌握的中职学校相关信息进行了缜密的效用评估,但如果这些信息本身存在不完整或不准确之处,那么他们的评估结果也将失去准确性。因此,后续需要遵循“偏好的稳定与一致性”“信息详备与确切性”“效用计算精准性”的逻辑顺序进行资料整理、分析与结果呈现等具体研究工作。

(二)资料收集

2024年3至6月,研究以“职普教育选择动因”为主题,采取线上通话与线下面谈相结合的方式,陆续对全国各地共22名初中毕业生进行了深度访谈。深度访谈涉及的是一种研究者与被访者直接接触下的我群关系,其最大特点是研究者需要悬置自己的知识体系与立场,反思性地进入被访者的日常生活,从被访者的生活世界与生命史中去寻求事件的目的动机与原因动机、主观与客观方面的意义[15]。在本研究中,初中毕业生是中职学校选择过程中的行动主体,要判断中职选择过程中的理性情况及相关问题,离不开倾听初中毕业生的心声。因此,对初中毕业生进行深度访谈所收集的相关资料十分适切地支持了本研究对核心问题的探析与回答。

基于前文所构建的理论分析框架可知,对中职学校的稳定偏好或一致兴趣是理性选择中职学校的基本前提,因而有必要以此为标准筛选出有效的访谈对象。具体而言,从22名访谈对象中剔除对中职学校根本没有兴趣或需要的无关对象,最终得到10名受访对象名单,见表1。

(三)资料分析

在对所需资料收集完毕之后,需要对资料进行分析,这涉及到对原始资料的浓缩与归类,从而挖掘资料中与研究问题相关的主题与故事线索。对研究资料的归类与分析可以有很多不同、灵活的方式,但是必须结合研究目的需要以及资料本身的特点,选择合适的资料归类与分析方式[16]。类属分析是一种常见的质性资料分析方法,指在资料中寻找反复出现的现象以及可以解释这些现象的重要概念的一个过程,在此过程中,具有相同属性的资料会被归于同一类别,并以一定概念命名[17],最终识别类属与类属、类属与码号、码号与码号等之间存在的关系。类属分析方法适用于本研究的资料分析,主要基于以下两个理由:首先,本研究对初中毕业生中职学校选择过程中理性水平的判断需要基于资料本身以及归纳式分析路径,这与类属分析的资料归类逻辑相契合;其次,类属分析擅长识别与阐明资料中不同层次的主题与概念之间的联系,这与前文所构建的理论分析框架相匹配,共同揭示在中职学校选择过程中初中毕业生发生理性失效的原因。

类属分析过程涉及两个主要步骤,第一步是贴标签,即给资料中的现象命名,相似的现象被给予同样的名字,生成码号;第二步是类属形成,即围绕同类现象将已生成码号集群,提出一个更为抽象的概念,形成类属[18]。执行这两大步骤,对10名受访者提供的资料进行类属分析后,便可获得与本研究问题及目的相关的码号(资料中最小意义单位)与类属(资料中较大意义单位)。需要说明的是,基于前文构建的理论分析框架,可以明确应当以10名受访者“对中职学校的个人偏好”“对中职学校的信息认识”“对中职学校的效用计算”作为三大类属,逐一对受访资料进行处理与分析。然而,在实际资料分析过程中,受访资料普遍表现出受访者对中职学校的信息收集不足且认识不准的理性失效情况。这一现象有两点启示:一是由于那些对中职学校有选择偏好的初中毕业生没有足够完备且客观的中职学校信息,因而他们难以形成对中职学校的准确认识,故而难以理性地选择中职学校;二是已经没有必要再对资料进行“受访者对中职学校的效用计算”相关探讨,即不应再考虑其作为类属进行资料分析,因为精准的效用计算是以充分的信息了解为前提的。

同时,受访资料所显示出的受访者对中职学校的认识不足且不准情况,其进一步衍生出一个重要问题:初中毕业生群体在职普教育选择情境中无法作出理性判断与选择的情况下,他们最终是如何作出职普教育选择的?对受访资料进一步分析发现,受访者在理性失效的情况下,表现出对周围择校文化的信赖与遵从。因此,对资料类属分析后主要形成的类属是“对中职学校的偏好”“对中职学校的认识”“对择校文化的态度”,这些类属合理地牵引着本研究的资料分析过程,并且有效地构成了研究结果所阐释的“初中毕业生为何不理性地选择中职学校”这一主题故事的逻辑主线,最终的资料类属分析结果见表2。

三、研究分析

(一)对中职学校的偏好:一致和稳定

理性选择中职学校的逻辑起点是初中毕业生对中职学校具有持续稳定的选择偏好。对访谈资料的分析发现,一部分初中毕业生直接或间接地表现出对中职学校的选择倾向。对这10位初中毕业生的受访资料进一步分析发现,他们对中职学校的选择偏好主要体现在目标、内容与方式三个方面。

1.择校目标的偏好稳定

教育选择的核心价值在于为个人职业发展铺路,这是受访初中毕业生自愿选择与就业关系更为密切的中职学校的观念根源。换句话说,这些学生在选择中等职业教育时,表现出一种更为务实的教育选择态度。“如果我有自己很爱好的,就是很想学的专业和技能的话,我会直接放弃(普通)高中,我会直接去职高……我只有带着兴趣去学才能学好,而且努力学习的东西也是为了以后在生活和工作上能用到。”(SX-1)“我想上技校,因为我感觉我不是很适合读书,而且我感觉读书对我没什么用……去普高学的那些数理化知识对我来说是很痛苦的,我还是想学一些比较实用的技术技能,未来能帮我独立赚钱养活自己。”(FJ-1)

在职普教育选择情境中,受访初中毕业生除了对就业目标的选择倾向外,还十分关注所选择的教育过程的成本问题。如果某种教育类型无法提供良好的就业前景,并且要求学生在受教育过程中投入巨大的时间和精力,那么尽管这类教育在他人眼中是优质教育,初中毕业生仍可能会考虑放弃这种教育。“我想着如果未来我上了大学还是要很辛苦,而且还是要找不到工作,那还不如去职校,因为如果去职校,我会开心快乐地度过三年,然后学到一种技能,以后也会有饭吃。”(GX-1)“普通高中确实挺好的,但是也很卷啊……我觉得可以走一条不那么卷的道路,比如说去技校,不需要花费太多的钱,上学期间可能也比较轻松,然后也能学到一门技术,未来也能养活自己。”(HB-2)

2.教育内容的偏好稳定

受访初中毕业生在评估高中教育类型时,区分了两种不同的学习重点:普通高中侧重于科学文化和学科知识,而中职学校则侧重于技术知识和技能技巧。这种区分是他们对两类高中教育内容的基本判断。在选择高中类型时,这些学生特别重视自己与不同教育内容的适配性。具体来看,他们主要从两个维度来评估这种适配性:一是个人的天赋和能力;二是个人的兴趣和爱好。

首先,部分愿意选择中职学校的初中毕业生表达了他们在技术技能方面的天赋和胜任力。“如果抛开其他因素,我应该会去学技术(选中职),因为我自己确实是有这方面天赋,我觉得我学技术会比学文化(知识)好很多,然后我又挺喜欢职校教的那些手艺技能的,所以我就觉得我学技术可能会更适合、更有前途。”(HN-1)“我觉得自己适合学那些技能,像课上学的那些理科知识我学得很难,但像平常我跟着网上教程视频学的那些雕花啥的就挺快的。”(TJ-2)

其次,另一部分初中毕业生基于对技术技能的热爱与追求,明确表示了他们选择中职学校的意愿。“我比较热爱田径,想去体校……我感觉体校就是各种跑步田径之类的,能把自己的身体练好,然后有机会的话还能帮助我成为职业的田径运动员。”(TJ-1)“我挺想去学一门技术的,因为我文化课的成绩不是很好,我感觉上课之后什么都不会,学得很累……我很喜欢画画,我想成为美术专科生。”(HN-2)

最后,还有受访学生同时结合个人兴趣与能力优势,明确阐述了他们放弃普通高中而选择中职学校的原因。“我更想去职校学一些自己比较感兴趣的技能技巧……因为单纯考虑自己的兴趣和感觉的话,普通高中里那些学科可能多少有一些自己不太擅长、不太喜欢的,相比之下去职校选择自己喜欢的一些技能去学习,感觉就会更加好。”(HB-1)

3.学习方式的偏好稳定

对中职学校的选择偏好还源于初中毕业生对于“动手实践”和“边做边学”等学习方式的喜爱。与普通高中侧重于抽象思维和题海战术的学习方式不同,中职学校的教学方式更能满足他们将手部技能与智力分析相结合,满足实践操作与理论学习并重的学习需求。“我天生就是那种不爱学习也不爱思考的人,就是比较喜欢玩,喜欢在玩的过程中提升自己的能力,我就觉得自己不适合在教室里傻读书。”(HN-3)“我听同学和朋友讲普高整天就是在教室里刷题读书,很累很枯燥,然后我觉得我在文理知识这方面又不太行,怎么学都是上大专的命,还不如去职校里再学一点手艺技艺。”(FJ-1)“其实我学得很累的时候,我也有想过去职校,因为我觉得在职校读的话可以去一些公司实习,相对来说实习能比单纯在教室里读书更有收获一些。”(GX-1)

上述内容表明,受访的10位初中毕业生均从择校目标、教育内容和学习方式等方面,表现出对中职学校具有稳定且一致的选择偏好。也就是说,他们对中职学校的选择具有十分坚实的理性基础。

(二)对中职学校的认识:不足且不准

尽管受访的初中毕业生已经表现出对中职学校的稳定偏好,但这只是他们理性选择中职学校的起始条件,尚不足以全面证明他们能够完全理性地作出这一选择。实际上,他们坦言如果有机会的话,他们还是会优先选择普通高中。那么,在理性的教育选择基础上为何最终却导致不理性的教育选择结果?结合本研究所构建的理论分析框架和所收集的访谈资料,发现其背后原因在于初中毕业生对中职学校的认识不够全面且存在失真,这进一步导致他们难以对中职学校这一选择进行有效的理性计算。

1.所获中职学校信息的有限性

环境中的信息不完备性与不确定性是个体进行理性选择行为的重要制约因素[19]。亦即说,如果初中毕业生对中职学校信息的了解与掌握程度越高,那么其理性地选择中职学校的这一行为越有可能实现。然而,研究资料显示,初中毕业生很少主动了解中职学校的相关信息,这主要由两点原因造成:一是自身成绩足以考上普通高中;二是周围人都期望自己上普通高中。“我基本上没有主动了解过中职,因为我本身成绩是可以上普高的,然后我父母也想让我去普高。”(HN-2)“根据现在的成绩,我感觉自己还是可以上普高,甚至冲一把重点高中的,所以我平常就很少去问那些职校技校的事,也基本上没人跟我讲这些,他们要讲也就讲那些职校里面可能比较乱什么的。”(HB-2)

也有一些初中毕业生由于成绩不佳,在中考前主动收集了中职学校的相关信息。但是,他们对这些学校的了解往往停留在表面,主要是因为缺少来自家长或教师等方面的有效帮助与专业指导。显然,在没有明确方向的情况下,他们盲目收集到的关于中职学校的信息往往带有粗浅性。“我自己有在网上了解过一些学校信息,就大概了解中职一些能升学的渠道和隶属部门,还了解了下中职的宿舍和食堂,但我不知道那些学校会开什么课,我感觉在网上很难找到这些具体的东西……因为我父母本身也不懂这些(择校的)事,然后学校老师一般都只是跟我说我的分数可以去哪些职校,基本上他们好像也不知道哪个专业好还有到底哪个专业具体教什么,还有以后出来干什么,所以只能靠自己去了解,但了解的确实只是一些皮毛。”(HN-3)

访谈资料还揭示了一个现象:初中毕业生获取择校信息主要依赖于平时偶然间的听闻,这种方式带来了一些问题。首先,他们接触到的大多是关于普通高中的信息,而中职学校的信息则相对稀缺。其次,即使偶然获得了中职学校相关信息,也因来源不同而存在不一致和矛盾之处。这些因素共同导致了初中毕业生对中职学校的认识既片面又混乱。“其实还没有到中考之前,我们很少实际去打听哪个高中到底是怎么样的,而且感觉这些其实很模糊,反正就感觉自己的择校想法更多还是自己身边的人在平时聊天的时候带给自己的,实际靠自己去了解到的真得很少。”(HB-1)“平时在外边串门的那些老奶奶会说哪个(普通)高中好,或者说我们村里哪一家孩子上了好高中,然后考上大学之类的,就是会谈到有一些比较优秀的小孩……她们好像没有说过职高怎么样,就不会特别提到职高。”(SX-1)“我们的物理老师是非常推荐我们去学中职的,他讲普高跟中职都一样,还累,还不如去上中专,但是后来我的一些朋友说技校就是一些学习不好的人去读的,然后在里面的话就很容易被带坏……其实我也不知道谁更可信,就比较纠结。”(FJ-1)

2.所获中职学校信息的偏颇性

当下,社会公众对于真实的中职学校、中职教师以及中职学生知之甚少,却有意或无意地推动了中职教育的污名化[20]。在社会普遍对中等职业教育持有成见的环境下,初中毕业生所接触到的中职学校信息往往倾向于消极。资料分析发现,这种消极性具体反映在对中职学校整体声誉、中职教师队伍水平以及中职学生学习体验等方面的负面看法上。

首先,有关中职学校整体声誉的偏见信息。“听别人讲,中职就是说你上了就废了,你这辈子可能就那样了。”(FJ-1)“不只我爸妈,就我亲戚、老师,还有私底下玩得比较好的朋友,他们都说职校就是不管学生死活的‘垃圾学校’,然后都觉得你上职校就是没用的,没前途的。”(HN-1)

其次,有关中职教师队伍水平的偏见信息。“他们都说,中职学校的师资水平很低,一般是有中专大专学历的人都可以去里面当老师……网上我也有看到,有的中职老师在网上发短视频吐槽他的课没学生好好听,然后底下评论有人就反驳他说:还不是你教得没意思。”(SX-W1)“(中职与普高的)区别可能就是学校为学生提供的教师资源,就比如说好一些的普高、重高,学校的老师就会很认真教,而且很专业,也更关注学生,但是一些中专、技校的老师不怎么负责,不会认真管学生,然后比较混乱。”(HB-1)

最后,有关中职学生学习体验的偏见信息。“同学也会有区别吧,比如说同学想法上的区别,比如说上普高,大家应该提到得最多的就是学习,然后上大学,但是上了职校就不一定,可能就想着游戏或者想着玩吧,我听父母和在网上看到别人都这么说。”(GX-1)“我父母经常告诉我,如果以后我去职校了,就整天跟那些混混待在一起了,到时候我再想学习也难了.....就算你很有自制力,但是在(职校)那种环境里,你多多少少都会被影响的。”(HB-2)

与此形成鲜明对比的是,初中毕业生所获得的关于普通高中的信息普遍展现出积极的一面。于是,在社会普遍对普通高中持有积极看法而对中职学校存在偏见的信息环境下,初中毕业生在择校的理性计算过程中,往往会受到这种信息的影响,从而不自觉地提高了选择中职学校的成本考虑。

3.难以对中职学校进行准确的效用计算

基于理性选择理论及其分析框架可知,初中毕业生对中职学校相关信息的了解与掌握程度,无论是在完全性还是准确性方面,都是决定他们在后续职普教育选择过程中所进行的效用评估和理性决策的具体效果的关键因素。同时,上述资料表明,初中毕业生所触及的中职学校相关信息存在不完备且有失真的偏颇特征。因此,就本研究而言,继续探讨建立在偏颇信息基础上的效用计算过程已经没有实质意义。

另外,基于研究资料所揭示的初中毕业生在获取中职学校信息时面临的不完全和失真问题,可以得出初步研究结论:初中毕业生难以作出理性的中职学校选择。同时,进一步引出了关键的研究问题:在信息不完整且扭曲的感知环境中,缺乏进行理性选择所需的信息条件,初中毕业生最终是如何在“普通高中或中职学校”之间作出选择的?接下来,需要围绕这一关键问题继续对研究资料进行类属分析,以较为完整地呈现研究发现。

(三)对择校文化的态度:信赖而遵从

资料分析表明,在缺乏足够的信息进行理性评估中职学校这一选项的情况下,初中毕业生转而在普遍存在的社会择校文化中找到在普通高中和中职学校之间作出具体选择行动的合理依据。

1.教育选择本身利害巨大

对于初中毕业生而言,选择普通高中还是中等职业教育,是一个涉及个人长远利益的关键决策。具体而言,初中毕业生将教育选择与个人发展紧密关联,认为中考后的职普教育选择实质上是决定未来人生方向的一次重要抉择。“如果(学校)选不好的话,之前不是说什么高中一考定人生,然后现在就是变成中考了,你中考考不好,可能连高中都上不了,然后就是觉得高中肯定要选个好一点的,就是为以后铺路,真的就是如果错一步的话,那一辈子就错了,以后好像就没什么希望了。”(HN-1)

初中毕业生认为职普教育选择是决定他们未来能否获得关键资源,包括教育资源、就业机会和社交网络等的重要因素。在他们看来,这一选择并非是对一系列可供自由选择的教育机会的处理,而是对具有竞争性质且附带各种潜在资源利益的教育途径的决定。“(择校)主要会影响未来升学、就业这些,就是能升到什么学校啊,能不能找到工作,以及工资水平什么的,其实就是影响以后过得好不好。”(HN-3)“就是说你到什么样的环境,接触什么样的人,然后就会受不同的影响,如果你是高学历,你身边的人也会是高学历,你优秀,你身边的人也会优秀……择校会影响人际关系方面的资源,还有工作方面的资源。”(GX-1)“中考说白了就是一种对学生的筛选,考得好的学生可以选择好点的学校,考得差一点的学生可能就只能接受差一点的学校,然后学校选得越好,未来肯定就能得到越好的资源条件。”(TJ-1)

2.不利于中职选择的文化

马凌诺斯基将文化视作由物质、精神、语言和制度四方面相互交织而成的复合体,主张对任何具体文化的准确理解与把握离不开对这四方面的分析[21]。当下,社会公众围绕“去普通高中还是去中职学校”的选择问题进行的系列具有一定共性特点的实践活动,已经催生了一种具体文化,本文将其简称为“职普选择文化”。从访谈资料来看,初中毕业生所感知与描绘的“职普选择文化”在物质、精神、语言与制度四方面均表现出不利于中职学校选择的特征。

首先,初中毕业生感受到“职普选择文化”的物质方面对中职学校选择行为的消极立场。“你如果读中职,你的家长就不会管你了,可能会给你很少的钱,普高就不会这样……在网上看了就是一些普高的环境可能会比中职好,设施也会比较好……普高生以后工资更高,可能公司老板觉得他们在学习方面比较好,受教育比较多,给公司带来帮助(更大)。”(TJ-2)“普高生肯定比中职生享受的物质条件更好,如果父母有两个小孩,一个是普高的,一个是职校的,那你肯定会把更多钱花在那个普高的小孩身上,因为家长会觉得读普高更好……学校也一样,政府应该会给普通高中更多的钱,职校可能就要破破烂烂的,条件比较差。”(GX-1)

其次,初中毕业生也感受到“职普选择文化”的精神方面对中职学校选择行为的消极立场。“我觉得普高生在社会中更受认可吧,因为我从小到大接受的教育一直就是这样子的,对普高生更认可一点,然后小时候还有那种(身边氛围),就觉得只要你考上了中职学校你的人生就完蛋了。”(HN-3)“我可能觉得就是正常上(普通)高中的(学生)更受大家认可,基本上家长都会想让孩子考一个好高中,然后上一个好大学。”(SX-1-P9)

再次,初中毕业生还感受到“职普选择文化”的语言方面对中职学校选择行为的消极立场。“我父母,还有我老师对这种学校(中职)的评价都不是特别好……老师有时候看我们不学习就说,如果你们要是再这样的话,以后都是考那种学校(中职)。”(HN-2)“我们几个同学有一个群聊,他们会在群聊里面议论一个在中职读书的朋友,评论就是:看他上的那种学校,感觉他这辈子就这样了。”(TJ-2)

最后,初中毕业生还感受到“职普选择文化”的制度方面对中职学校选择行为的消极立场。这里主要体现在就业制度和升学制度对中职学校选择的不利。“像我知道的,我有个职校的朋友去外面打工,说他跟别人做的工作一样,但自己因为职校学历背景所以拿到的工资就比别人少。”(HB-1)“普高肯定上大学的机会更大,去职校的话,可能大部分人读到大专就差不多到顶了,就直接去工作了。”(FJ-1)

3.难以理性下的文化信从

实际上,在缺乏充分理性判断的条件下,初中毕业生往往会更多地依赖社会文化的影响来选择普通教育或职业教育。梳理上述分析可知:其一,由于缺少关于中职学校的详实信息,初中毕业生难以对中职学校这一选项进行效用计算或理性分析;其二,初中毕业生将职普教育选择视作决定未来人生道路和资源获取的关键事项,因而他们在作出选择时会表现出明显的谨慎态度;其三,当下社会普遍存在的“职普选择文化”赋予了选择中职学校行为的一种负面性。但是,以这三点为论据并不能直接推导出初中毕业生最终是遵循“职普选择文化”而选择或放弃中职学校的。要使这一推论成立,还需一个关键的补充论据:初中毕业生对“职普选择文化”是充分信任的,且是愿意遵从的。

人类的一切行为活动都是为了自身生活需要的满足,这是社会文化人类学研究领域的基本观点。对于大多数人而言,“遵照文化行事”至少能保证他们在现有条件下最大化地解决自身生活需要[22]。可以说,社会成员对社会文化具有近乎于无条件信赖的天性特点。对资料的深入分析表明,初中毕业生确实对“职普选择文化”表现出信任态度和依从倾向。具体来看,这种对择校文化的信从有两层主要逻辑:

第一,观念层面上,初中毕业生普遍相信在择校文化中的关键角色,如家长,他们提供的相关信息和建议都是出于对孩子福祉的深切关怀。至少,学生们确信这些建议不会对他们造成伤害。“我父母总不能害我吧,都是为我好,所以我觉得他们说的虽然不全都是对的,但是对于人生比较重要的抉择来说,我觉得听他们的应该不会错。”(GX-1)

第二,心理层面上,择校文化表达了一种“大家都如此选择”的普遍现象,这种普遍性为初中毕业生提供了一种“最小风险”的心理体验。因此,他们相信跟随大众的选择会降低个人在职普教育决策方面的风险。“虽然说自己的判断很重要,但对我个人来说,可能自己了解得还不够……我还是相信别人吧,因为大家都优先考虑普通高中,至少说明普通高中还是不错的选择……就算最后结果不理想,自己也不会被其他很多人拉开差距。”(TJ-2)

四、总结与讨论

(一)发现与结论

第一,本研究构建的理论分析框架揭示了初三学生理性选择中职学校的行为是由三个关键要素共同决定的。首先,初三学生必须对中职学校持有稳定的偏好;其次,他们需要对中职学校拥有全面且准确的信息;最后,他们必须能够对这些信息进行有效的效用计算。只有当这三个条件同时满足时,初三学生的选择才能被视为理性且主动的。然而,进一步的资料分析发现,当下鲜有初中毕业生既对中职学校具有独特偏好,又对中职学校的相关信息进行全面而准确地获取,还对其所掌握的中职学校相关信息进行严密的效用计算。因而可以说,当下的大多数初三学生很难自主理性地选择中职学校。

第二,本研究所访谈的22名初三学生中,有10名学生在受访过程中明确表示具有主动选择中职学校的想法和意愿。从数量比例来看,具有中职学校选择偏好的10名初三学生占总访谈人数的将近一半,其支持了前文基于多元智能理论所作的“学生群体中既有适合学习科学与文化知识的学生,也有适合学习技能与技术知识的学生”和“前者更适合普通教育或学术教育,而后者则更适合职业教育”的判断。从偏好内容来看,受访的10名初三学生主要表现出对中职学校教育目标、教育内容以及教育方式三方面的稳定偏好,这说明他们对中职学校的偏好是一致且稳定的,亦即说,他们对中职学校的选择具有十分坚实的理性基础。然而,进一步的资料分析揭示,初三学生群体难以理性地选择中职学校的主要原因不在于他们对中职学校的需求与偏好存在缺失,而在于他们对中职学校相关信息的掌握较少和认识失真。基于本研究构建的理论分析框架可知,初三学生群体所获中职学校信息的有限性和偏颇性预示着:期望初三学生仅仅通过提高对中职学校信息的效用计算来增强其教育选择的理性水平是不现实的。

第三,在理性相对缺位的情况下,初中毕业生充分信任社会中普遍存在的以排斥职业教育为主要特征的“职普选择文化”,并愿依从其主动放弃或避免选择中职学校。具体而言,初三学生群体表现出的这一行动倾向的底层逻辑是:首先,初三学生在面临中职学校或普通高中的选择时,往往会非常谨慎,因为他们认为这是影响未来职业道路和生活资源获取的重要决策。其次,由于有关中职学校信息的短缺及失实,初三学生难以进行理性的职普教育选择,进而陷入一种“不安状态”。最后,受访的初三学生普遍认为,他们亲近之人的择校建议是无害的,并且倾向于认为选择广受欢迎的教育路径能够降低个人风险。这种认知导致他们倾向于遵循社会中普遍存在的“职普选择文化”,从而抑制了他们选择中职学校的意愿。总之,为了避免在“职普选择”这一影响深远的重要事项中陷入不利处境,缺乏充分理性分析条件的初三学生往往会倾向于信赖并遵从那些能够给予他们“最小风险”心理体验的“职普选择文化”。

(二)讨论与建议

1.理性提升:改变初中毕业生对中职学校的片面与偏颇认识

初中毕业生难以理性选择中职学校的最关键因素在于有关信息的缺少与失真。因此,须从提供详实的中职学校相关信息入手,提高初中毕业生选择中职学校这一活动的理性水平。那么,如何将较为详尽且真实的中职学校相关信息宣传给初中毕业生群体,并促使他们形成较为精准的关于中职学校的认知图式?

一方面,需要着力提升初中毕业生获知中职学校相关信息的全面性。中职学校的相关信息具有复杂性,其体现在多个方面,包括学校类型、专业设置、招生政策、培养目标、课程体系、学校治理、学费标准、师资队伍以及毕业生就业情况等。因此,要使初中毕业生对中职学校有一个全面而深入的认识,一是需要通过长期而系统的宣传教育活动,而非仅仅依靠短期的几堂课程;二是需要中职学校主动发挥其信息优势,积极向关键利益相关者——包括小学、初中、家长以及更广泛的社会公众等,传递准确且全面的中等职业教育信息。

另一方面,需要着力增强初中毕业生获知中职学校相关信息的真实性。当下,大众对现代职业教育主体人的“贬低”、对职业教育类型的“误读”以及对职业教育发展前景的“轻视”共同形成了一种消极而固化的社会评价与不良氛围[23]。可以说,社会中普遍存在的这些偏见性评价和不良氛围,正是导致初中毕业生对中职学校认识偏差的关键因素。具体而言,许多社会成员,包括教师、家长以及其他普通公众,尽管并未亲身体验过中职学校的实际办学过程或相关教学活动,却倾向于相信他人描述的带有强烈负面情感的中职学校形象,并以此为依据向自己的学生、孩子乃至与自身有一定关系的初中学生传播这种消极的中职学校信息。这说明,缺乏直接经验并不妨碍大众基于间接经验形成信任并传播中职学校的负面信息,反而,恰恰因为没有直接体验,许多人只能依赖他人观点来作出判断,而未必考虑过这些观点的真实性和准确性。因此,为提升初中毕业生群体对中职学校信息的获取准度,可以采取以下措施:其一,建立中职学校信息传播机制。这一机构的主要职责是占据中职学校舆论阵地的有利位置,通过各种媒体持续向大众宣传普及真实的中职学校相关信息;其二,建立有效的中职学校信息纠正机制。在职普选择过程中,初中教师是学生及其家长极为信赖的信息来源。因此,应完善教师管理制度,确保初中教师不会传播未经核实的中职学校负面信息。

2.文化转变:推动“职普选择文化”从偏颇性向平等性转变

当前围绕“职业教育或普通教育”的教育选择问题,形成了一种驱使着初中毕业生惧怕并回避职业教育的社会文化。这种文化存在一定的不合理性,因为职业教育培养的技术技能人才是社会生产的核心力量,其对于满足社会和人类生活需求具有不可替代的重要性。

已经明确的是,初中毕业生对这种不合理的“职普选择文化”的信任与遵从通常发生在理性条件相对不足的情况下。那么,随着理性水平的提高,学生对这种不合理的“职普选择文化”的依赖程度是否会降低?即他们对中职学校的抗拒或避免的倾向是否会减少?这一问题的隐忧在于:个人理性与社会文化之间的张力或许会持续存在,并且在这对张力中社会文化或许会始终保持主导地位。因此,在提高学生对中职学校选择理性水平的同时,需要努力改变当前对职业教育存有偏见的“职普选择文化”,共同协作才能有效减少学生对职业教育的误解和拒斥。

这又引出了两个需要进一步讨论的问题。其一,当下是否具备促使“职普选择文化”发生变迁的条件?费孝通指出社会文化变迁之因:当旧有社会文化无法答复人们需要而使人们感到生活困难与压力的时候,这种压力就会迫使人们抛弃旧方法,寻求新方法,于是社会文化变迁便得以发生[24]。当前,排斥职业教育选择的社会文化既限制了学生的个人发展空间,又违背了产业升级背景下社会发展对高质量技术技能人才的迫切需要。这种文化偏见导致学生、家长、学校、企业用人单位等主体面临诸多挑战和压力,因而也为推动“职普选择文化”的正向变迁提供了契机。其二,“职普选择文化”变迁的具体方向是什么?根据马凌诺斯基的文化理论,最优文化的特点是其能够最佳地满足人类的系列生活需要[25]。具体而言,人类生活需要的满足需要尽可能多的物质与精神资源,而这些资源的生成本质上要求社会成员充分发挥自己的内在潜能。因此,合理“职普选择文化”的根本特征是能够驱使学生根据自身禀赋特点选择合适的教育轨道。而欲实现这一目标,须先实现职业教育与普通教育在物质、精神和制度等方面的真正平等,这正是当下社会所追求的“职普选择文化”变迁目标。

参 考 文 献

[1]徐国庆.中等职业教育的基础性转向:类型教育的视角[J].教育研究,2021(4):118-127.

[2]郭静.功能结构视角下中等职业教育多样化发展的制度构建[J].中国教育学刊,2022(11):65-70.

[3]庄西真.中等职业教育不能一撤了之[N].人民政协报,2024-06-25(10).

[4]马欣悦,石伟平.现阶段我国中等职业教育招生“滑坡”现象的审视与干预[J].中国教育学刊,2020(11):66-71.

[5]徐国庆.高中阶段学校多样化发展背景下中等职业教育改革思路[J].教育发展研究,2024(8):35-42.

[6]赵晓清.普职分流背景下我国初中毕业生教育选择的城乡差异研究[D].天津:天津职业技术师范大学,2023.

[7]李修杰,杨成,王晓东.基于学生选择意愿的中等职业教育吸引力提升[J].河北职业教育,2023(3):103-108.

[8]高文娟.农村初中毕业生教育分流意向调查研究[D].济南:山东师范大学,2023.

[9]陈彬.关于理性选择理论的思考[J].东南学术,2006(1):119-124.

[10]李培林.理性选择理论面临的挑战及其出路[J].社会学研究,2001(6):43-55.

[11]刘少杰.社会学理性选择理论研究[M].北京:中国人民大学出版社,2012:1-9.

[12]魏建.理性选择理论的“反常现象”[J].经济科学,2001(6):106-113.

[13]方齐云.完全理性还是有限理性──N·A·西蒙满意决策论介评[J].经济评论,1994(4):39-43.

[14]丘海雄,张应祥.理性选择理论述评[J].中山大学学报(社会科学版),1998(1):118-125.

[15]杨善华,孙飞宇.作为意义探究的深度访谈[J].社会学研究,2005(5):53-68+244.

[16]陈向明.资料的归类和分析[J].社会科学战线,1999(4):223-229.

[17]陈向明.质的研究方法与社会科学研究[M].北京:教育科学出版社,2000:290-291.

[18]陈向明,冯国蕊,黄冰.一份资料四种方法:质性分析的多样思路[J].教育学术月刊,2023(11):12-19.

[19]何大安.行为经济人有限理性的实现程度[J].中国社会科学,2004(4):91-101+207-208.

[20]陈勇,杜学文.中职学生污名的形成、知觉与应对——基于杭州市X学校的田野调查[J].少年儿童研究,2022(3):53-61.

[21]马凌诺斯基,著.文化论[M].费孝通,译.北京:华夏出版社,2002:4-9.

[22]陈礼业,徐国庆.“趋普避职”教育选择文化的生成、流变与行为转化——基于马凌诺斯基文化理论的分析[J].教育发展研究,2023(21):58-66.

[23]杨瑜,吴遵民,陈晓雨.职业教育“污名化”困境溯源及突围路径[J].现代远距离教育,2023(4):90-96.

[24]费孝通.乡土中国[M].北京:北京大学出版社,2012:126.

[25]马凌诺斯基.科学的文化理论[M].黄建波,等,译.北京:中央民族大学出版社,1999:90-103.

Abstract How to solve the survival crisis of the decline of secondary vocational education students has become a key issue in the reform and development of vocational education research. Based on in-depth interviews and category analysis, a qualitative study of 10 junior high school graduates found that the key reason why junior high school graduates are difficult to rationally choose secondary vocational schools is not that they have no interest demand or personal preference for secondary vocational schools, but that the relevant information of secondary vocational schools they have obtained is neither complete nor accurate. Furthermore, in the case of the relative absence of rationality, junior high school graduates trust the“vocational and general choice culture”prevalent in the society, and follow their initiative to give up or avoid choosing secondary vocational schools. Therefore, it is imperative to enhance the rationality of junior high school graduates in the process of choosing between vocational and general education. Specifically, this involves improving the comprehensiveness and authenticity of the information that junior high school graduates receive about secondary vocational schools. At the same time, it is also necessary to promote the change of“vocational and general choice culture”towards the core goal of“real equality in all aspects of general education and vocational education”so as to ensure that junior high school graduates’rational choice of secondary vocational schools will not be disturbed by unreasonable culture.

Key words junior high school graduates; rational choice; secondary vocational schools; secondary vocational education; general education

Author Chen Liye, postgraduate of Research Institute for Vocational and Further Education in East China Normal University (Shanghai 200062); Xu Guoqing, professor of Research Institute for Vocational and Further Education in East China Normal University