中国技能型社会建设:政策指向、建设原则及制度体系

2024-12-04刘娜妮 张学英 张东

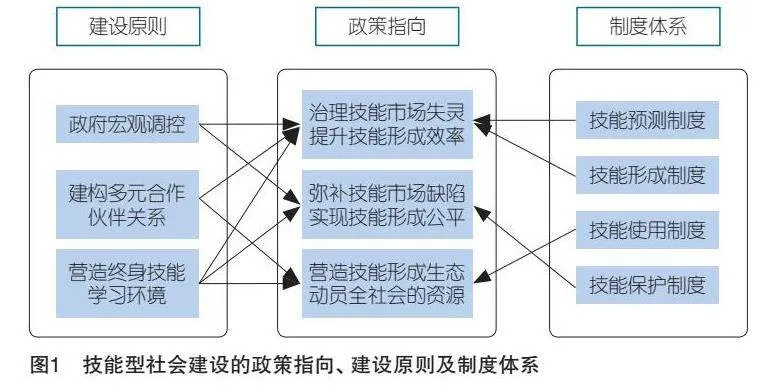

摘 要 建设技能型社会,离不开政策指向、建设原则和制度体系的保驾护航。我国技能型社会建设的政策指向应聚焦于提升技能形成效率、实现技能形成的社会公平、动员全社会的技能形成资源,以发挥政府治理技能市场投资失灵、弥补市场机制缺陷和营造技能形成生态的关键作用。鉴于此,我国技能型社会建设应遵循政府宏观调控、建构社会合作伙伴关系、营造终身技能学习环境等原则,建设包括技能预测制度、技能形成制度、技能使用制度和技能保护制度在内的制度体系。

关键词 技能型社会;政府宏观调控;合作伙伴关系;终身技能学习生态

中图分类号 G719.2 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2024)34-0029-06

科学技术是第一生产力,我国经济高质量发展依赖于具有颠覆性创新驱动、产业链条新、发展质量高等特征的先进生产力。科学技术转化为生产力则依赖于大量的高质量劳动者去实现基础和应用领域的科学创新以及实际应用场景的实践创新。党的二十大报告提出,“实施科教兴国战略,强化现代化建设人才支撑……不断塑造发展新动能新优势”。2021年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》提出2035年基本建成技能型社会的目标,旨在通过建设覆盖全民、全产业链、全生命周期的技能形成体系,推动职业教育与培训体系为实现经济高质量发展提供高质量的人力资源支撑。技能型社会注重营造终身学习氛围、促进技能形成,从而实现技能合理使用下的技能市场供需匹配,其关键特征有三:一是“全民”特征,即建构社会合作的制度集合,让每位劳动者都有习得技能的机会,旨在通过机会公平促进社会公平;二是“全生命周期”特征,即设置贯穿劳动者全生命周期的教育和培训制度,促进其依托持续的技能投资应对动态就业变迁;三是“全产业链”特征,即建构覆盖全产业链的教育和培训制度,促进中高低端的社会全产业劳动力均能获得实现未来可持续发展的技能,确保我国占据国际科技竞争制高点[1]。基于此,本研究将系统阐释我国技能型社会建设的政策指向、遵循的原则以及可行的制度体系。

一、我国技能型社会建设的政策指向

依据我国技能型社会在促进技能形成中呈现的全民、全产业链、全生命周期的“三全”特征,依靠单一的技能市场自由运行机制配置技能形成资源,包括弱势群体、中小企业、传统产业行业、高端研发领域等在内的主体,产业领域等会因投资效率低下而导致技能投资不足,造成技能市场供需不匹配和严重的结构性失业、传统行业产业向新技术领域迭代困难、高端科技领域市场投入严重不足等问题,亟待政府作为技能形成的资源配置机制去弥补市场机制的不足,通过宏观调控提升技能形成的效率,实现技能形成的社会公平,并带动更多资源进入技能形成领域,最终达成促进技能市场供需匹配的目标。技能型社会建设的政策指向、建设原则及制度体系构想见图1。

(一)治理技能市场投资失灵:提升技能形成效率

我国建设技能型社会的核心要义是促进技能知识积累和技能习得,即促进劳动力持续提升人力资本水平以应对科技动态迭代下的技能需求变迁。已有研究表明,个人的受教育水平与其生产力正相关,而生产力与收入正相关[2],故个人增加人力资本投资能够增加收入,而雇主投资新技术、政府促进经济增长都需要增加人力资本投资;随着新技术不断提高劳动力的平均技能水平,教育自然成为工业化的基础[3],故个人、企业和政府都有人力资本投资的需求。但是,人力资本投入常常因为市场失灵而导致投资数量不足,即教育的技能供给不能满足市场的技能需求,表现出较低的技能形成效率。

我国的技能型社会要为依托颠覆性技术的新质生产力提供关键的人力资本支撑,促进劳动力基于新技术持续实现技术技能迭代。但是,基于新技术的技能形成,往往容易发生市场失灵。其一,研发新技术并促进其在产业领域实际应用,往往具有投资额度高、投资回收期长、投资失败率高等特征,追求利润最大化的理性企业往往不会选择这类高风险、低收益的新技术、新技能投资。但这类投资收益外溢的正外部性强①,对国家抢占国际竞争制高点非常关键,因此,需要政府进行干预以增加供给量。其二,技能市场中的弱势主体亟待政府帮扶。在技能需求侧,很多传统企业在缺乏外力助推时很难实现向新技术转型,进而制约新技能的需求规模;在技能供给侧,弱势群体急需政府的帮扶和引导以实现向新技能领域迭代,从而增加新技能的供给规模。

我国建设技能型社会要依靠政府的资源配置手段来治理技能投资市场失灵,以增加技能供给。其一,切入重点领域。在当前全球向数字转型、绿色可持续转型的大背景下,我国要占据科技制高点,既要集中教育资源培育解决“卡脖子”问题的高端人才,又要大规模培育能够传承创新、在实际工作场景实践创新的普通劳动者。因此,无论是依托前沿性技术的新技能领域,还是弱势群体、传统产业中的弱势企业等领域,政府均要担负起增加技能供给量的责任。其二,促进总量提升。为培育新质生产力、促进经济增长、实现共同富裕,政策既要增加教育与培训的总量,又要动态调整人力资本投资结构,通过提升全要素生产率②做大做强社会财富的“蛋糕”规模。其三,调动多方力量。基于人力资本投资的多主体特征,我国建设技能型社会的顶层制度设计应该融入个人、企业和政府以及更多社会主体,通过伙伴协作增加人力资本投资数量,培养更多匹配产业发展需要的人才,进而提升人力资本投资效率[4]。

(二)弥补技能市场缺陷:实现技能形成的社会公平

研究表明,制度差异会带来技能形成的资源配置差异[5],我国建设技能型社会要充分发挥政府作为资源配置机制在弥补技能市场缺陷、实现技能形成的社会公平中的作用,充分体现社会主义国家制度的包容性和优越性。作为发展中国家,无论是实现经济高质量发展,还是实现向数字化、绿色、可持续发展转型,都要通过从低技能均衡转向基于新技术动态迭代的高技能均衡来实现。我国当前在区域间、人群间、产业间存在的技能供需不均衡是技能形成中社会不公平的表现,也是向高技能均衡转型的主要障碍。我国的技能型社会最终要建成促进技能形成的区域自洽、人群自足、产业适配的技能形成制度体系,从而将技能型社会的“三全”特征建设落到实处,亟须政策弥补市场机制的缺陷以实现技能形成的社会公平。

通过政策弥补技能形成的市场缺陷,要充分考虑区域、人群、产业的差异性和多样性需求。其一,国家应依据政策目标、地方政府应依据区域发展需求制定宏观调控技能形成的制度体系,即在技能形成的共同愿景下,遵循方法、路径、策略多样性、适切性的原则,建立因地因时因产业制宜的差异化、个性化、自洽的技能制度体系,以促进不同地区、不同产业依据自身的资源禀赋形成自洽的技能形成模式,而非整齐划一地追求高端技能。其二,由教育与培训不公平导致的个人学习能力差异会带来技能形成结果的差异,故我国建设技能型社会要充分关注导致教育与培训不公平的制度、政策和条件。一方面,要促进技能形成、提升学历水平和资格水平以获得经济效率;另一方面,要促进教育与培训机会公平,提升弱势群体对教育与培训的可及性,将弱势群体纳入技能形成的制度范畴,建立包容性的技能保护制度,从而实现社会公平[6]。

(三)营造技能形成生态:动员全社会的技能形成资源

技能生态系统指基于生产目标而开发人的能力的区域性或行业性社会形态,其基本要素包括商业环境及相关商业模式、制度/政策框架、劳动力雇佣模式、工作结构以及相关技能水平和技能制度[7]。基于我国技能型社会的“三全”特征,技能形成的关涉因素广泛,技能形成政策必然指向包涵多元主体、关涉多项社会资源、建构多种行动—协调机制的技能生态系统建设。一方面,只有在教育与培训制度、技能使用制度、多元伙伴关系协调制度等紧密联合下,技能才能成为提升生产力和收入水平的引擎,故我国建设技能型社会要围绕技能合理使用来建构制度集合。另一方面,要通过建构国家层面的技能形成制度来协调多元伙伴关系、兼顾公平与效率。可见,我国技能型社会建设亟待建立促进技能形成的综合制度体系,其以提升劳动力技能水平进而获得经济收益为核心目标,通过营造弱势群体友好型的技能生态环境实现全员劳动力终身技能提升,是一个包容性的国家层面、行业企业层面、教育与培训机构层面的综合性制度安排[8]。

在我国技能型社会建设中,政府主导营造技能形成生态要聚焦两大方面。其一,设定技能形成效率和公平双重目标,设计涵盖技能预测制度、技能形成制度、技能使用制度、技能保护制度在内的综合性技能形成制度体系,既追求培养匹配的技能人才以获得经济效率,又重点实施低技能劳动力开发以实现社会公平,调动社会全员参与技能形成。其二,建设覆盖个体全生命周期的终身技能学习生态系统,驱动全社会实施长期、动态、可持续的技能投资,囊括宏观、中观和微观三个层面,涵盖国家、行业与企业、教育与培训机构等主体,包括教育与培训、劳动力市场组织与管理等制度,涉及全社会的生产领域,能够预测技能需求变迁并持续供给匹配的技能人才。

二、我国技能型社会的建设原则

鉴于我国技能型社会覆盖全民、全产业链、全生命周期的“三全”特征,亟须一个综合性的制度安排去弥补技能市场投资失灵和市场缺陷、满足营造良性技能形成生态的需求,故建设技能型社会在关涉群体、相关主体、调动资源、建立体制机制等方面必然呈现出复杂性、系统性和综合性特征。基于此,我国建设技能型社会要遵循三个关键原则:一是坚持政府宏观调控,实现技能形成效率和公平的双重目标;二是建构社会伙伴关系,调动更多资源、纳入更多主体以增加技能投资数量;三是营造终身技能形成环境,以实现全生命周期的持续技能迭代。

(一)政府宏观调控原则:获得技能形成的效率与公平

我国技能型社会建设坚持政府宏观调控原则在本质上指同时采用市场和政府两种技能资源配置方式,强调政府基于技能形成行动的整体性和社会性对技能资源配置进行宏观调控,以消除技能市场失灵、弥补技能市场缺陷。技能形成具有公共行政属性,采用政府宏观调控模式即把政府和利益相关者视为一个整体,基于技能形成的社会整体利益制定技能形成决策,以期实现技能形成合作决策的社会收益最大化,同时保持各参与方的自主性和独立性[9]。

在我国建设技能型社会的进程中,政府坚持宏观调控原则主要体现在三个方面。其一,依托行政优势将各级政府部门以及其他多元利益相关者纳入技能生态系统中,引导多元利益相关者进入技能形成领域,达成技能形成的共同愿景,明确技能形成的社会整体利益并建立充分考虑多元主体各自利益诉求的协调机制,激发技能市场主体的积极性,叠加政府弥补技能市场投资失灵,以充分获得技能形成的经济效率。其二,促进政府部门内部横、纵向协作,以及公私两部门、社会组织等建构多元伙伴关系,形成反映更广泛社会需求的技能形成决策,减少技能形成过程中的矛盾,建立长期、稳定、可持续的技能形成运行机制。其三,建立技能保护、技能形成动态监督等系列制度,以弥补技能供给滞后于技能需求带来的效率低下,促进技能弱势群体通过技能迭代实现社会公平。

(二)建构多元合作伙伴关系原则:提升技能投资供给数量和匹配性

建设技能型社会是一项复杂的系统工程,缺乏伙伴合作机制会阻碍向高技能均衡转型。其一,市场对通用性新技能供给不足。提升科技竞争力、向创新驱动转型亟须全体公民掌握新领域的通用性技能,但企业通常依据利润最大化目标对与自身生产密切相关的特殊技能、专业技能进行投资,而对市场通用性新技能投资选择“搭便车”,导致这类投资数量严重不足。其二,因技能形成资源闲置而未能获得最大化的技能投资供给。一是因企业对通用性技能领域缺乏投资意愿而导致资源闲置,二是因缺乏合作导致教育与培训系统中部分资源闲置。其三,技能投资资源错配。缺乏动态技能监测和监管的技能人才培养结果往往会偏离技能市场的真实需求,使得新增技能人才无法满足企业需求,造成“毕业即失业”。

在我国技能型社会建设进程中,坚持建构多元合作伙伴原则的本质是促进多元主体建立技能形成共同体[10]、制定技能形成共同愿景、落实技能形成行动机制和协调机制,充分激发市场主体技能投资的意愿,以充分利用市场技能投资资源存量,及时纠正技能投资资源错配,扩大技能供给数量、减少技能使用不当、消弭技能供需错配。有中国特色的技能形成伙伴关系主要体现在三个层面:在政治战略层面,合作伙伴关系体现在政府和其他利益相关者共同制定技能形成体系的长期发展战略,如法律、法规、政策规划等,达成技能形成共同愿景;在技术战略层面,伙伴关系体现在建立技术专家参与决策讨论的共商机制,科学制定技能形成的长期实施方案,实现技能形成制度的科学性、连贯性、可持续性;在技术执行层面,伙伴关系体现在技能形成的实施主体协同行动以减少分歧和摩擦、激发技能供给意愿、促进技能形成体系顺畅运行。

(三)营造终身技能学习环境原则:实现全生命周期技能迭代

技能型社会不仅要达成劳动力在某个阶段获得适切的教育与培训,还要依托教育与培训体系营造终身技能学习环境,促进其在整个生命周期内实现动态的技能迭代。相应地,个体能够依托技能建立可持续生计,降低失业风险,不被新技术淘汰,社会也因携手全体劳动者走进未来技能而实现向高技能社会转型。

在我国技能型社会建设中,坚持营造终身技能学习环境原则的本质是激发技能投资主体的意愿以激活全社会的长期技能投资行为,为培育新质生产力提供可持续的人才支撑。其一,在技能人才供给侧,搭建终身学习资历框架,为个体在生命周期内动态实施技能迭代提供可行的、多元化的路径[11]。一是促进学历与职业资格等值融通,使个体在生命周期任一时间点均可获得适切的技能迭代路径,实现学历提升或职业资格升级的目标。二是建立终身学习财政资助机制,降低个体在生命周期任一时间点的技能投资成本。三是联动多元合作伙伴动态供给与市场技能需求匹配的终身学习课程资源和信息资源。其二,在技能人才需求侧,激励企业制定向新技术领域转型的长期生产力提升计划,驱动企业形成可持续的高技能人才需求能力,并激活技能供给意愿。一是为缺乏生产力提升意愿的中小企业量身定制生产力提升方案,配套提供技能形成资金支持,驱动其形成高新技能人才需求、提升技能供给能力。二是将优质的大型企业纳入长期技能发展规划,以充分利用高新技能投资资源,发挥其引领市场技能资金流向的示范作用。

三、我国技能型社会的制度体系

我国建设技能型社会要同时依赖市场和政府两种资源配置手段才能兼顾技能形成的经济效率和社会公平的双重目标,技能形成的全社会参与属性内蕴了政府宏观调控、多元伙伴合作、终身技能形成等技能型社会建设原则,因此我国技能型社会的制度体系必然是一个基于国家宏观顶层设计、涵盖技能形成与使用全流程、覆盖技能和品格全口径的人才培养、关涉包括企业在内的多个利益相关主体、超越单一教育体系改革的多维度制度体系,主要包括技能预测制度、技能形成制度、技能使用制度、技能保护制度等[12]。其中,技能预测制度解决技能供需不匹配引发的低效率问题,技能形成制度解决有效的、高质量的技能供给问题,技能使用制度解决技能意愿、终身技能形成氛围的问题,技能保护制度解决技能形成中的社会公平问题。

(一)技能预测制度

我国要实现培育新质生产力和高质量充分就业的目标,必须动态促进当前和未来的技能供需均衡,为未来提前储备技能。技能预测是技能型社会建设中促进技能形成的首要环节,也是建构人才培养体系、实施劳动力开发、打造终身学习型社会的科学依据。科学的技能预测结果能够指引技能投资主体的理性经济行为,促进技能供需均衡。技能预测制度是指在国家或区域范围内,以预测经济发展或转型战略、科技升级或创新战略下的技能需求规模、结构、趋势为目标,以人口发展、教育与培训资源禀赋为硬约束,围绕技能均衡发展所制定的一系列人才需求和供给规划、计划、政策、措施的总和。技能预测制度的核心子制度包括技能需求预测制度和动态技能错配监测制度。技能需求预测制度是中短期内的静态技能预测制度,旨在提供当前以及未来一段时期内的技能供给框架,以及技能需求的规模、结构等基础数据,为技能供给提供行动指针;动态技能错配监测制度是长期的技能预测与调整制度,覆盖劳动力从正规学校教育、初入职场到职业生涯中后期的整个生命周期,是一个泛生命周期的,驱动技能预测、调整多轮技能循环的动态技能预测制度,旨在及时发现技能错配并动态纠偏[13]。

建立技能预测制度涉及到遴选技能预测主体、确定技能预测内容、筛选技能预测方法等多项内容。就技能预测主体而言,多元主体构成是基本原则,鉴于对技能预测结果准确性、科学性的要求,通常要遴选具有科学研究职能的专业性机构主导实施。技能预测的内容相对丰富,除了技能需求预测,还包括技能供给预测,为技能形成奠定前瞻性的数据基础。技能预测方法因技能预测内容而异,有的偏向于就业数据,有的偏向于教育与培训数据。

(二)技能形成制度

我国要建构有效的技能形成制度亟须解决三个关键问题。一是解决技能投资市场失灵引发的技能供给不足,打造稳定的技能形成资金保障。二是避免技能形成行动中多主体参与下集体行动的“合成谬误”,建立同向同行的技能形成伙伴关系。三是解决缺乏统一技能标准导致的技能供需不匹配问题,制定技能标准和规范[14]。技能形成制度以促进劳动力习得技能为核心要义,围绕技能学习、积累、升级与转型来配套技能供给制度,是由一系列促进高质量技能供给行动的子制度构成的制度集合,主要包括技能开发资金配置、技能供给主体及伙伴关系、技能标准制定、技能学习与训练制度、技能评价与监督制度等不同维度。其中,技能开发资金配置制度旨在建立技能投资资金保障以应对技能投资市场失灵带来的技能投资不足,遴选技能供给主体和建立多元主体伙伴关系制度旨在解决技能形成中多主体行动的“合成谬误”,技能标准制定、技能学习与训练制度、技能评价与监督制度通过建立技能形成标准与规范来应对技能供需不匹配问题。

我国在建设技能型社会进程中制定促进技能形成的制度体系要把握四个关键点:一是纳入多元主体以稳定技能形成的资金来源;二是设计足够多元的技能形成路径以实现完整人培养的目标;三是推动技能标准化与动态更新以促进人人养成学习、更新技能的理念与习惯;四是聚焦技能形成的效率与公平,携手社会全员走进未来技能。

(三)技能使用制度

社会的技能使用决定了技能形成的意愿、路径和技能人才的规模与质量,我国在建设技能型社会中必须完善技能使用制度。技能同时具有生产要素属性、社会产品属性和劳动力商品属性,其中生产要素属性要求建立可持续的制度来助力个人建构可持续生计、国家实现技能均衡模式转变;社会产品属性指技能是职业教育的直接产品,要求以技能供需均衡来表征技能有效使用;商品属性要求制定适切的薪酬福利制度体现技能的市场价值。

基于技能的属性特征,我国的技能使用制度要能够促进技能可持续使用、有效使用、有偿使用[15]。其一,建构技能人才岗位成长制度以达成技能可持续使用。技能人才岗位成长制度因劳动力所处的内外部劳动力市场而异,纵向岗位链较长的企业容易形成内部劳动力市场,可通过建构岗位与技能相匹配的纵向职业发展蓝图呈现职业生涯路径,同时驱动企业以岗位晋升制度和薪酬福利制度促进投资技能升级;横向岗位链较宽的企业往往依赖外部劳动力市场,需要建构内部与外部劳动力市场衔接的技能人才成长制度,确保技能人才在迁移、转岗时先期的工作经验、正式或非正式的学习成果能够被认可。其二,建构覆盖存量和增量技能配置的制度,以实现技能的有效使用。一是存量技能配置制度。政府负责提供促进技能供需信息充分、技能人才顺畅流动、技能更新等技能投资的制度安排;企业建立技能投资制度、预算技能投资额度、筛选投资对象以促进存量技能优化配置,提高技能使用效率。二是增量技能配置。针对未来技能需求进行技能储备,通常采用内部供给与外部引进相结合的方式。其中,内部技能供给制度涵盖政府主导下的未来技能引领性制度、面向全民的未来技能投资制度、以院校作为前瞻性技能培训载体的多元合作伙伴关系制度等。外部未来技能引进制度围绕境外技能人才引进制定相关制度。其三,建构技能有偿使用制度涵盖技能的货币性收益和非货币性收益。一是建立技能要素参与分配的薪酬福利制度,即企业遵循技高者多得的市场化原则建立技能导向的薪酬激励制度,按照岗位价值、技能人才的业绩贡献和技能水平设置薪酬分配制度。二是建立技能人才成就加权制度,如技能人才参与企业生产管理和决策的制度、技能岗位与管理岗位薪酬福利待遇和资历对接制度、技能人才多元化成就认定制度,使技能人才获得技能投资的非货币收益。

(四)技能保护制度

我国建构技能保护制度的目标是在技能形成中实现社会公平,即提升弱势群体对技能形成资源、机会的可及性,促进其依托新技术、新技能顺利迭代到新质生产力领域,并能够据此建构可持续生计。以数字技能为例,技能保护制度应达成如下目标:一是要在数字转型中跟上国际前沿,面向全体劳动力建立促进向数字技能转型的制度体系,依据技能水平、技能需求、个人特征等促进全员劳动力均能掌握数字技能。二是低技能劳动者在数字转型中依然是弱势群体,技能型社会应具有高度包容性,能够确保低技能劳动者享有公平的数字教育与培训机会和环境,能够掌握数字技能并进入数字工作世界,在数字转型中不会落伍[16]。

具体而言,面向低技能劳动者的数字技能保护制度应涵盖如下内容:一是缩小数字鸿沟的制度安排,促进数字基础设施建设均等化,在数字硬件设施建设上实现起点公平;二是促进从小学至大学且延续到全职业周期的数字教育与培训机会公平、提升可及性,实现数字教育起点公平;三是建构包容性的数字就业保障机制,增加数字就业机会、营造包容性的数字就业氛围,促进弱势群体向数字领域迭代;四是建构促进数字技能提升的数字人才培养机制,塑造数字技能人才成长阶梯、建构数字人才培养与使用机制,延展弱势群体在数字领域的职业生涯。

参 考 文 献

[1]张学英,张东.技能型社会的内涵、功能与核心制度[J].职教论坛,2022(1):35-41.

[2]Schultz, T.W. Investment in human capital[M].New York: Free Press, 1971:2.

[3]Kerr, C. Industrialism and industrial man[M].London: Heineman, 1960:27.

[4]张学英,聂争艳.技能形成中的合作伙伴关系建构[J].教育与职业,2023(24):5-13.

[5]Hansen H. Rethinking certification theory and the educational development of the United States and Germany[J].Research in Social Stratification and Mobility, 2011(1):31-55.

[6][16]张学英,耿旭,张东.低技能劳动力数字技能保护制度研究:国际组织的视角[J].现代远距离教育,2022(6):78-85.

[7]Finegold D. Creating self-sustaining, high-skill ecosystems[J].Oxford Review of Economic Policy, 1999,15(1):60-81.

[8][12]张学英,李雪星,陈语时,等.技能型社会建构的逻辑起点与制度体系[J].中国职业技术教育,2022(9):5-11.

[9]Christensen, T, Lægreid, P. The Whole-of-Government approach to public sector reform[J].Public Administration Review,2007,67(6):1059-1066.

[10]Emmenegger P, Graf L and Strebel A. Social versus liberal collective skill formation systems? A comparative-historical analysis of the role of trade unions in German and Swiss VET[J].European Journal of Industrial Relations, 2019(4):1-16.

[11]张元宝.技能型社会建设的教育支持研究[J].职业技术教育,2021(25):54-60.

[13]林燕清,张东,耿旭.技能预测制度的理论意涵与域外镜鉴[J].教育与职业,2023(24):14-21.

[14]张学英,张东,李雪星.中国技能形成制度的功能、框架体系与域外借鉴[J].职教论坛,2024(7):23-31.

[15]王璐,张学英,张燕.技能使用制度的理论探赜与构建探索[J].职业教育研究,2024(11):21-26.

Abstract The building of a skills-based society cannot be separated from the escort of its policy directions, construction principles and system framework. The policy directions for building a skills-based society in China should focus on enhancing skills formation efficiency, achieving social equity in skills formation, and mobilizing the whole society’s skills formation resources, so as to play the key role of the government in managing the market investment failure of skills, making up for the defects of market mechanism and creating the skills formation ecology. In view of this, the construction of a skills-based society in China should follow the three key principles: adhering to government macro-regulation, establishing social partnerships, and cultivating a lifelong skills learning environment. In order to achieve the above goals, the system framework for the construction of China’s skills-based society should include skill prediction system, skill formation system, skill utilization system and skill protection system.

Key words skills-based society; government macro-regulation; partnerships; lifelong skills learning ecology

Author Liu Nani, senior lecturer of Guangdong Technical Education Teacher Training Institute (Guangzhou 510515); Zhang Xueying, professor of Dongguan University of Technology; Zhang Dong, Dongguan City University