社会排斥能否加剧大学生的社交焦虑?

2024-12-03王继瑛蒋京川宋志璐

【摘要】社交焦虑在大学生群体中具有普遍性和危害性,是个体在交际过程中产生负性情绪或逃避的一种现象。社交焦虑受到很多因素的影响,社会排斥或为其中之一。研究以交往焦虑量表(IAS)、社会排斥问卷、沉浸(反刍)-反思问卷(RRQ)为研究工具,对山东、江苏部分高校的408名在校大学生和研究生进行调查。研究发现:(1)社会排斥可正向预测社交焦虑。(2)社会排斥可正向预测反刍思维。(3)反刍思维可正向预测社交焦虑,反刍思维在社会排斥和社交焦虑之间起中介作用。为有效缓解大学生社交焦虑的负性影响,高校可以从社会排斥和反刍思维的影响因素着手,加强大学生心理健康教育,为社交焦虑的干预策略带来有益指导。

【关键词】大学生;社会排斥;反刍思维;社交焦虑

【中图分类号】G640【文章编号】1003-8418(2024)12-0062-07

【文献标识码】A"【DOI】10.13236/j.cnki.jshe.2024.12.008

【作者简介】王继瑛(1978—),女,江苏苏州人,江苏开放大学教育学院副教授、硕士;蒋京川(1970—),女,四川广安人,南京师范大学心理学院教授、博士;宋志璐(1999—),女,山东临沂人,临沂大学沂水校区辅导员/助教(通讯作者)。

目前研究显示,社交焦虑的发展逐渐趋于年轻化,主要发生在大学生群体当中。我国大学生整体的社交焦虑水平偏高,已有27.2%的大学生处于高焦虑状态[1]。社交焦虑会影响个人的社交功能,还可能导致孤独感、自我怀疑、抑郁等心理问题,同时,社交焦虑的产生具有隐匿性和普遍性。研究指出,社交焦虑能够加剧青少年关系攻击[2];还能够在人际排斥与青少年自杀意念关系中发挥间接影响[3],这表明社交焦虑不利于青少年的身心健康发展。而对于大学生来说,社交焦虑会阻碍他们社会关系的建立与发展,还会降低他们的自我效能感、专业学习、情感处理等能力;长期社交焦虑的个体可能会发展为社交焦虑障碍,更严重者可能会损害自身个体功能,导致社会秩序的紊乱。因此,针对社交焦虑,有必要进一步探讨其影响机制,并采取切实可行的缓解策略。

本研究结合以往研究中所提出的对社交焦虑的干预策略,加入外部环境因素社会排斥与内部认知因素反刍思维,探讨三者之间的关系并以此作为切入点,为大学生社交焦虑干预提供新的思路,认真落实《教育部办公厅关于加强学生管理工作和心理健康工作的通知》(2021)提出的要求,提高心理健康相关工作的有效性、针对性和可行性,合力提升学生心理健康素养[4]。

一、研究回顾

社交焦虑是指自己的社会角色和行为未达到预期,从而不能与别人进行正常的交流,在社交场合或公众面前表现出紧张、害怕等情绪,甚至是逃避行为[5]。学术界中对于社交焦虑关系机制的研究有许多,大学生社交焦虑能够正向预测孤独感、抑郁水平,相反,与社会自我效能感[6]、生活满意度[7]、主观幸福感[8]之间的关系则呈负相关。其影响因素大致可以分为生理因素、心理因素、环境因素等。目前,国内外有许多针对缓解、干预或预防个体社交焦虑的研究,运用较为成熟的方式主要有认知行为疗法、精神分析干预法、箱庭疗法等,除此以外,音乐疗法[9]、改良认知减压疗法[10]对于社交焦虑的干预也有显著作用。

基于以往研究结果发现,大学生社交焦虑还与社会排斥、反刍思维有着密切关系。社会排斥是指个体在正常人际交往过程中,自身的关系需求与归属需求由于受到他人或群体的拒绝从而受到一定阻碍的现象,阻碍的形式包括忽视、孤立、排斥等[11]。最近研究表明,现实人际排斥与网络人际排斥能够加深个体的社交焦虑,同时,在社会排斥与青少年自杀意念关系研究中,社交焦虑能够发挥中介作用[12]。不仅如此,在关于大学生社交焦虑与社会排斥关系的一项研究中发现,社会排斥不仅对个体的社交焦虑水平产生影响,还会通过负面评价恐惧的中介作用对社交焦虑产生影响[13]。由此可见,社会排斥在大学生群体中具有危害性,诸如此类负性事件会使个体出现消极情绪甚至心理问题。反刍思维是指个体适应不良状况时一种消极的思维模式[14]。一项关于护理学专业学生的反刍思维和社交焦虑关系研究中发现,反刍思维总体及其各维度与社交焦虑的维度总分均呈显著正相关[15]。研究者还发现,大学生反刍思维可以通过孤独感和社交焦虑的多重中介作用对述情障碍产生影响[16]。此外,张超等研究者提出,社会排斥可以通过自尊和反刍思维影响大学生抑郁水平[17]。通过以往诸多研究可得,大学生社交焦虑、社会排斥与反刍思维三者间存在相关关系。

对于社交焦虑与社会排斥之间关系机制的解释,社会重构假定认为遭受过社会排斥的个体对拒绝的敏感度更高,主动寻求社会支持的可能性较小,因而很容易对社交行为和社交关系产生反感,进而感到焦虑[18]。Clark和Wells的社交焦虑认知行为模型认为个体的社交焦虑水平与早期经验之间存有一定的联系,从而形成了自我否定的一些消极信念,当个体处于交际情景中便会将线索更多地投入自我关注中,外部环境激活消极信念,从而导致个体产生社交焦虑[19]。所以当个体遭受社会排斥之后,产生负面情绪的同时会更加提升对自己的关注度,加剧了社交焦虑。不仅是实证研究,在临床上也有学者考察社交焦虑者与社会排斥的关系。国外学者发现更严重社交焦虑者在社会排斥期间表现出更高的生理唤醒[20]。大量研究结果说明社会排斥与社交焦虑有着密切的关系。

学术界对大学生社交焦虑与反刍思维之间影响机制的解释主要基于以下分析模式。社会监控系统表明,对于个体而言,监控系统表现为对内关注自身提升,因此在遇到负性生活事件之后个体会更加关注自己[21]。元分析的数据表明,个体的社交需求会随着自身年龄的增长以及所参加的社交活动的增多而变大,而个体对自我的思考和关注程度也会在人际交往中加深。他们会经常反刍自己的消极情绪,导致社交焦虑的发生[22]。反应风格理论的观点表明,个体对于消极情绪的反刍不利于健全和谐的人际关系并且会妨碍问题的解决,从而导致社会焦虑的产生[23]。社交焦虑的行为理论模型认为,个体对人际关系的认知体现在社交情绪和行为方面。社会排斥本质上是一种消极经历,容易使个体产生负性情绪。因此,当个体在人际交往中受到社会排斥且自我需求无法得到满足时,就会导致人际关系紧张,进而产生社交焦虑[24]。反刍思维控制理论表明反刍思维可受到生活事件的影响,认为个体在遭遇负性事件时,反刍思维会加重负面情感和负面认知[25]。不同个体所具有的反刍思维水平具有差异性,高反刍思维者对作为一种负性刺激的社会排斥会更容易感受到其负面影响。

社交焦虑研究已发现,研究者多关注普通情境下的个体,而较少关注受挫情境,如社会排斥对个体社交焦虑的影响,并且较少将情境因素与内部认知因素相结合来探讨对社交焦虑的影响。那么不同于普通情境下的个体,其社交焦虑程度是否有差异?我们能否从这些因素着手进而丰富社交焦虑的干预策略?基于对此模型的分析,提出假设:(1)社会排斥和反刍思维可以正向预测社交焦虑;(2)反刍思维在社会排斥和社交焦虑中起到中介作用。

二、研究设计

(一)研究被试

采用方便取样法,在山东省济南市、江苏省南京市的部分高校选取在校大学生和研究生发放问卷,共发放446份问卷。其中,剔除38份随意作答、未通过测谎题项的无效问卷,最终得到408份有效问卷,问卷有效率为91.48%。被试平均年龄为19.37±2.14岁。其中,男性106人(占25.98%),女性302人(占74.02%);大一194人(占47.55%),大二93人(占22.80%),大三50人(占12.25%),大四42人(占10.29%),硕士及以上29人(占7.11%)。

(二)研究工具

1.社会排斥问卷。研究采用吴惠君等人[26]编制的大学生社会排斥问卷。该问卷共19题,有两个维度,直接排斥维度为前10题,间接排斥为后9题,均采用5点计分法(“1”代表完全不符合,“5”代表完全符合),计算各题项总分为社会排斥总分,总分越高代表受到的日常社会排斥越多。在本研究中,该量表的Cronbach'sα值为0.939,直接排斥和间接排斥分量表的Cronbach'sα值分别为0.893,0.914,说明具有良好的信度。

2.交往焦虑量表。研究采用Leary[27]编制的交往焦虑量表(InterationAnxiousnessScale,IAS),该量表只有一个维度共15个题项。按照5点计分法(“1”代表完全不符合,“5”代表完全符合),最终量表总分高低与社交焦虑水平成正比。在本研究中,该量表的Cronbach'sα值为0.883。因此,量表的效度在本次研究中属于可接受范围。

3.沉浸(反刍)-反思问卷。研究采用原琳[28]翻译的本土化沉浸(反刍)-反思问卷(Rumination-ReflectionQuestionnaire,RRQ),分为沉浸和反思两个分量表,每个分量表12个题目。本研究选用沉浸(反刍)分量表测量反刍思维,采用5点计分法(“1”代表完全不符合,“5”代表完全符合),得分取平均即为该分量表的得分,分数越高说明反刍思维越严重。沉浸(反刍)分量表的第5、9、10题为反向计分题目。在本研究中沉浸分量表的Cronbach'sα值为0.894,信度良好。因此,量表的效度在本次研究中属于可接受范围。

(三)数据处理

本研究使用SPSS21.0软件进行数据处理和分析,主要采用独立样本t检验、皮尔逊相关分析以及通过process3.3插件进行中介效应分析等统计学方法。

三、研究结果

(一)正态分布检验

通过偏差和峰值的绝对值可以判定单变量是否服从正态分布,当数据呈正态分布时,其偏差和峰值的绝对值应该是0或者接近0,当变量的偏差系数值大于3或峰度系数值大于8时,该模型在变量中的分布是不正态的[29]。由表1可知,本研究各主要变量的偏度绝对值均小于1,可见,本研究的样本数据基本服从或接近正态分布。

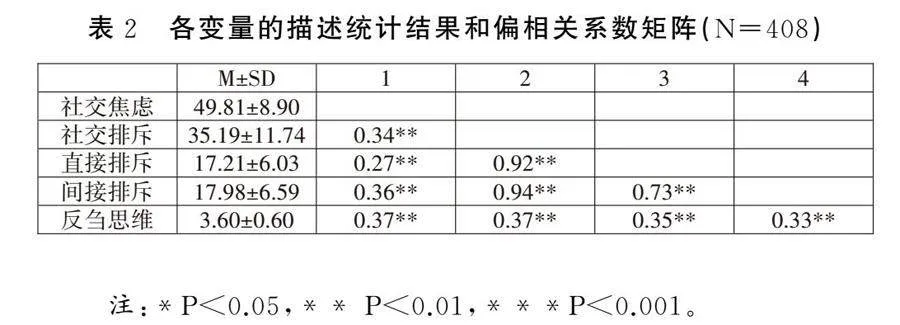

(二)各变量的描述性统计

首先对社会排斥、反刍思维与社交焦虑进行描述性统计。由表2可知,社交焦虑与社会排斥呈显著正相关,与反刍思维显著正相关,其中,与直接排斥和间接排斥两个维度的社会排斥也显著正相关。社会排斥和反刍思维显著正相关;从均值看,大学生受到的社交焦虑水平整体上较高;社会排斥的水平中等偏下,其中间接排斥的水平更高(M=17.98,SD=6.59),直接排斥的水平更低(M=17.21,SD=6.03);反刍思维处于中等偏上水平。

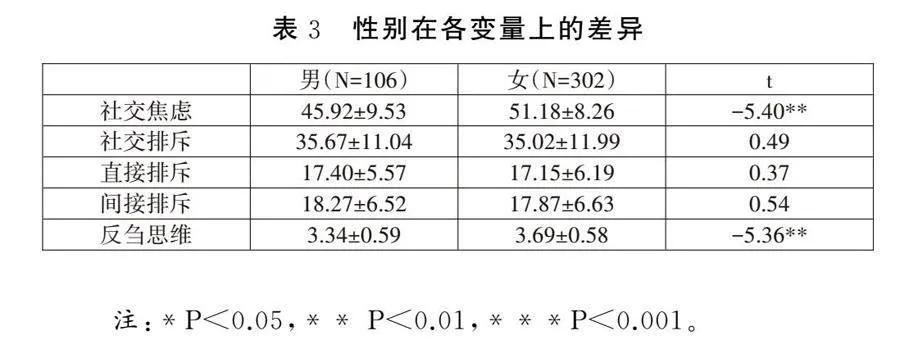

(三)社交焦虑、社会排斥和反刍思维在人口学变量差异中的比较

由表3所示,男女生之间在社交焦虑上存在显著差异,女生的社交焦虑(M=51.18,SD=8.26)显著高于男生的社交焦虑得分(M=45.92,SD=9.53)。性别在反刍思维得分上差异显著,女生得分(3.69,SD=0.58)显著高于男生得分(M=3.34,SD=3.34,SD=0.59)。而性别在社会排斥上不存在显著差异,在直接排斥得分和间接排斥上也不存在显著差异。

(四)反刍思维的中介作用

本研究考察社会排斥对大学生社交焦虑的影响,因此以社会排斥为预测变量,社交焦虑为结果变量,反刍思维为中介变量,性别为控制变量,所有系数均作标准化处理,采用SPSS26.0中的PROCESS插件,选用MODEL4,bootstrap抽样次数选择5000,置信区间设置为95%进行中介效应分析。回归分析显示结果如表4,社会排斥对社交焦虑具有显著的正向预测作用;将反刍思维纳入回归方程后,社会排斥仍能正向预测社交焦虑。同时,社会排斥显著正向预测反刍思维,反刍思维显著正向预测社交焦虑,也进一步说明反刍思维在社会排斥和社交焦虑之间起到中介作用。通过中介效应值分析得知,社会排斥的直接效应显著,反刍思维的间接效应也显著,并且占总效应的27.27%。

四、分析与讨论

(一)大学生社交焦虑的总体水平讨论

本研究显示,大学生社交焦虑处于中等偏高水平(M=49.81)。一项关于我国高校大学生的社交焦虑情况的调查显示,在被调查的2098名大学生中,高度社交焦虑的大学生在所有调查对象中占比接近20%,36%的人处于中等的社交焦虑状态,也就是说多数大学生都曾产生过社交焦虑[30]。这可能是由于大学生在面临入校或毕业离校时存在适应性问题或者在大学生活中面临较大的学业压力。因此有必要进一步研究社交焦虑的影响因素,从而为缓解大学生社交焦虑水平提供指导的同时也为高校学生管理工作提供思路。

(二)性别在大学生社交焦虑、社会排斥及反刍思维上的差异分析

本研究结果显示,男女生之间在社交焦虑得分上存在显著差异,女生的社交焦虑显著高于男生。原因可能与男女生的认知特点有关。一般来说,女生在社交过程中对社交线索具有高警觉性,心思更加细腻敏感。在一个新的社交场景中,女生更加容易关注到他人所不在意的细节,因而在交往过程中,对方的一句话、一个动作甚至一个眼神都可能会影响到女生的情绪,从而易使下一次的社交产生紧张、焦虑的情绪;而这些情形对男生的影响较小。因此,女生比男生的社交焦虑程度要严重。

结果还表明女生的反刍思维显著高于男生。这可能是社会对性别角色的规范、家长对儿女不同的养育方式和未来期待,使得男女生在面对、处理问题时以及归因方式上表现出明显的差异。在个体经历生活中的负性生活事件时,女生倾向于从自我寻找原因,采取诸如反刍思维这类负性的反应方式,而这样的归因方式容易让自己陷入被动的思考中;而男生则倾向于对外进行探索,通过转移注意力或者主动寻找解决问题的方法使自己较为快速地从负性生活事件中脱离出来。

本研究在社会排斥中并未发现性别差异。原因可能是每一个个体在经历社会排斥后,都会产生情绪或行为方面的变化,归属感和需求感都会伴随自动化反应而减弱,所以男女之间并不存在明显差异。

(三)大学生社交焦虑与社会排斥、反刍思维的关系讨论

1.社会排斥与反刍思维对社交焦虑的影响。研究结果发现社会排斥以及其中所经历的直接排斥和间接排斥与社交焦虑都存在正相关,即个体经历的社会排斥能够加剧社会焦虑的水平。原因可能是在大学校园中,学生不仅要掌握专业知识,学习专业技能,还会面对诸多人际关系的处理。人际关系在个体的生活中发挥着重要作用,如果个体在交往过程中经历了诸如社会排斥这种负性事件,其自尊需要以及归属与爱的需求便有所缺失,导致个体在人际关系中体验到失败感,内心产生自我挫败感,对以后社交活动的信心下降,对人际交往缺乏自信,引起对失败的恐惧,从而加剧了大学生的社交焦虑[31]。

研究结果还表明,反刍思维能够正向预测个体的社交焦虑水平。大学生个体反刍思维水平的不同会造成社交焦虑的差异,具有高水平反刍思维的学生在日常生活中遭遇挫折时会花费更多时间进行关注。不仅如此,在进行人际交往时,他们也会高度关注交际情景以及随后可能会发生的场景,在这个过程中如果大脑中的消极信念被激活,那么个体所感知到的社交焦虑程度便会加深。因此,针对社交焦虑问题的干预策略,可以从减缓个体的社会排斥及反刍思维入手。

2.反刍思维在社会排斥与社交焦虑中的中介作用。研究结果表示,反刍思维在大学生社会焦虑与社会排斥中起到中介作用,效应占比为27.27%。与以往的研究结果相对一致[32]。结果符合认知行为疗法基本理论,其认为认知是导致不良情绪和异常行为的原因,情绪和行为反应的中介因素中总会有认知这个因素,认知能够诱发情绪,引起行为反应。“人—境交互作用理论”对此也做出解释,指出个体的心理状况受到环境因素和自身因素的双重影响。在经历过社会排斥后,反刍思维高的大学生会产生较高水平的社交焦虑,究其原因是个体在经历社会排斥结束之后,通过反刍思维将注意力集中在自我的负面形象和社交情境带来的痛苦经验上,对社交互动过程进行一遍又一遍的思考,而不是关注其他积极的事件,经历消极的事后反复思考会促使个体形成并加深与自我评价有关的负面信息,产生非适应性认知,否定自我进而产生社交焦虑[33]。经历过社会排斥的大学生,在进行人际交往过程中对交往情境更加关注,如果个体处于与遭受社会排斥时相似的社交情境中,某些消极情绪与消极信念便会被激活,这时具有高水平反刍思维的大学生就会反复思索与自己相关的不愉快的经历和感受,进而沉浸在消极情绪之中,加重了社交焦虑。此外,大学生入学之后,其社交范围相对于以前来说有所扩大,而这也增加了个体遭受社会排斥的概率。

五、结论与建议

通过研究得出以下结论:第一,社会排斥能够加剧大学生社交焦虑。经历过社会排斥的大学生,其社交焦虑水平也高。第二,反刍思维正向预测大学生的社交焦虑。具有高水平反刍思维的大学生,其社交焦虑水平显著高于反刍思维水平低的大学生。第三,反刍思维在社会排斥和大学生社交焦虑中起中介作用。因此,无论是从社会排斥还是反刍思维着手都能够显著降低大学生的社交焦虑程度。基于此,对大学生社交焦虑的干预策略提出以下建议。

首先从大学生主体角度出发。第一,高校应当帮助他们提升自我认知。高校教育者不仅要加强对大学生心理健康动态的关注,还要与他们进行必要的沟通,及时让学生深刻明白自己产生焦虑情绪的原因,反刍思维带来的不良影响以及积极同伴关系的重要性等。与此同时,给予学生耐心的情绪疏导和宽慰,正确引导学生减少对负性信息的关注,通过沟通来改变他们的错误认知,从而建立积极正确的社交理念。第二,鉴于大学生社交焦虑主要在于自身人际交往技能薄弱、缺乏在不同社交情境下的社交模板,学校应当为大学生提供更多社交平台,组织丰富的课余活动,让学生通过多样的社交活动促进对客观环境的认识,减少在陌生环境中的疏离感和恐惧感,巩固同伴之间的友谊关系,减少人际排斥现象。通过开设与人际社交相关的课程、讲座等,提升大学生社交技能课程。

其次从高校心理工作建设角度出发。第一,开展必要的入学教育。从高中校园进入大学校园,学生既有身份上的变化也经历了客观环境的转变,有许多学生会出现不适应的问题从而出现焦虑情绪。因此在落实有关学生心理健康工作的过程中,必须重视学生的适应性问题,可以通过组织专题讲座或班会,帮助学生了解真实的大学生活,提前做好心理建设。第二,定期对学生的心理健康水平进行评估。由于个体的心理健康水平具有隐匿性,并且与许多因素相关,因此学校可以采取发放问卷或是定期访问的形式及时发现产生心理不适的学生并采取相应措施进行解决。第三,完善学校心理健康工作体系。完善心理咨询相关服务,如开放心理治疗室、情绪释放室等,设置合理开放时间,为有需要的学生提供切实帮助。同时,具备专业知识的心理工作者要采取不同的专业方法对学生进行心理治疗,例如认知疗法、团辅个辅、沙盘疗法等。第四,加强校园、家庭与网络联结,共同为大学生的心理健康工作保驾护航。

【参考文献】

[1]李静,魏晓宇,黄娅,等.大学生寝室人际信任自尊与社交焦虑关系分析[J].中国学校卫生,2015(08):1173-1176.

[2]JianhuaZhou,Li’anWang,DandanZhu.SocialAnxietyandPeerVictimizationandAggression:ExaminingReciprocalTrait-StateEffectsamongEarlyAdolescents[J].JournalofYouthandAdolescence,2024(53):701-717.

[3][12]张野,张珊珊,白冬梅,等.校园人际排斥与青少年自杀意念的关系:负面评价恐惧与社交焦虑的作用[J].心理发展与教育,2024(40):563-571.

[4]教育部办公厅关于加强学生管理工作和心理健康工作的通知[EB/OL](2021-07-07)[2023-12-12].https://www.moe.gov.cn/srcsite/A12/moe_1407/s3020/202107/t20210720_545789.html.

[5]郭晓薇.大学生社交焦虑成因的研究[J].心理学探新,2000(01):55-58.

[6]孙柳琦,张晨婧,张志云,等.大学生孤独感与问题性社交网站使用:社交焦虑、社会自我效能感的链式中介作用[J].心理研究,2024(17):61-68.

[7]杨笑颜,白玉佳,于媛媛,等.大学生孤独感、社交焦虑与手机依赖的交叉滞后分析[J].中国临床心理学杂志,2022(01):64-67.

[8]蒋索,丁金琦,刘艳,等.青少年早期网络欺凌/受欺凌对睡眠质量的影响:社交焦虑和抑郁情绪的链式中介作用[J].心理发展与教育,2023(01):85-96.

[9]喻冠娟,姜金伟.国内青少年社交焦虑研究进展[J].信阳师范学院学报,2015(05):24-25.

[10]鲁俊华,李珊珊,关红军.改良正念减压疗法对大学生社交焦虑、自我接纳的影响研究[J].中国公共卫生管理,2023(39):812-814.

[11]杜建政,夏冰丽.心理学视野中的社会排斥[J].心理科学进展,2008(06):981-986.

[13][32]贾彦茹,张守臣,金童林,等.大学生社会排斥对社交焦虑的影响:负面评价恐惧与人际信任的作用[J].心理科学,2019(42):653-659.

[14]李娇娇,徐碧波,袁海龙,等.成人依恋对青少年宽恕的影响:自尊和反刍思维的链式中介效应[J].中国健康心理学杂志,2022(30):1560-1564.

[15]刘诗颖,饶颖.护理学专业学生反刍思维与社交焦虑的相关性研究[J].中国医药科学,2024(14):138-141.

[16]罗禹,李金津,潘文浩,等.大学生反刍思维和述情障碍的关系:孤独感和社交焦虑的多重中介作用[J].贵州师范大学学报,2021(39):90-97.

[17]张超,王金道,李娇娇.大学生社会排斥对抑郁的影响:自尊和反刍思维的链式中介效应[J].中国健康心理学杂志,2023(31):452-457.

[18]Zimmer-Gembeck,M.J.,Nesdale,D.,Webb,H.J.,etal.ALongitudinalRejectionSensitivityModelofDepressionandAggression:UniqueRolesofAnxiety,Anger,Blame,WithdrawalandRetribution[J].JournalofAbnormalChildPsychology,2016(07):1291-1307.

[19]高鑫艳.社会排斥情境下社交焦虑个体的亲社会行为:认知重评的影响[D].重庆:西南大学,2023:7.

[20]Kelly,M.,McDonald,S.,"Rushby,J.AllalonewithSweatyPalms—physiologicalArousalandOstracism[J].InternationalJournalofPsychophysiology,2012(03):309-314.

[21]Weeks,J.W.,Heimberg,R.G.,Fresco,D.M.,etal."EmpiricalValidationandPsychometricEvaluationoftheBriefFearofNegativeEvaluationScaleinPatientswithSocialAnxietyDisorder[J].PsychologicalAssessment,2005(02):179-190.

[22]徐慧,赵富才.反刍思维与社交焦虑的关系:来自元分析的证据[J].心理技术与应用,2021(05):270-282.

[23]Nolen-HoeksemaS.TheRoleofRuminationinDepressiveDisordersandMixedAnxiety/DepressiveSymptoms[J].JournalofAbnormalPsychology,2000(03):504-511.

[24]张园.初中生社会排斥对社交焦虑的影响:反刍思维和孤独感的链式中介作用[D].太原:山西大学,2023:12.

[25]Watkins,E.,Michelle,M.,Bundy,M..ComparisonsbetweenRuminationandWorryinaNon-clinicalPopulation[J].BehaviourResearchandTherapy,2005,43(12):1577-1585.

[26]吴惠君,张姝玥,曾宇倩.大学生社会排斥问卷的编制与信效度检验[J].中国健康心理学杂志,2013(12):1829-1831.

[27]Leary,M.R.SocialAnxiousness:TheConstructandItsMeasurement[J].JournalofPersonalityAssessment,1983(01):54-71.

[28]原琳,彭明,黄俊红,等.沉浸-反思问卷在中国大学生中的应用[J].中国临床心理学杂志,2010(06):701-703+690.

[29]吴明隆.结构方程模型:AMOS的操作与应用(第2版)[M].重庆:重庆大学出版社,2010.

[30]侯艳天,朱海东,石耀慧,等.大学生社交焦虑的潜在剖面及影响因素[J].中国健康心理学杂志,2022,30(09):1406-1412.

[31]Bandura,A.,Freeman,W.H.,Lightsey,R.Self-Efficacy:TheExerciseofControl[J].JournalofCognitivePsychotherapy,1997(02):158-166.

[33]Qin,Z.,Yun,W.,Yuhan,L.,etal.RelationshipBetweenMaladaptiveCognitionandInternetAddictioninChineseAdolescents:ModeratedMediationAnalysisofOnlineMotivationandEffortfulControl[J].InternationalJournalofMentalHealthandAddiction,2020(01):149-159.

CanSocialExclusionIncreaseSocialAnxietyamongCollegeStudents?

WangJiying,JiangJingchuan,SongZhilu

Abstract:Socialanxietyisuniversalandharmfulamongcollegestudents.Itisaphenomenoninwhichindividualsproducenegativeemotionsorchoosetoescapeintheprocessofcommunicationowingtovariousreasons.Socialanxietyisinfluencedbymanyfactors,andsocialexclusionmaybeoneofthem.Inthisstudy,408collegestudentsandpostgraduatesfromuniversitiesinShandongandNanjingwereinvestigatedbyusingtheresearchtoolslike\"TheFocusScale\",\"SocialExclusionQuestionnaire\"and\"Immersion(Rumination)-ReflectionQuestionnaire\".Theresultsshowthat:(1)Socialexclusioncanpositivelypredictsocialanxiety.(2)Socialexclusioncanpositivelypredictrumination.(3)Ruminationcanpositivelypredictsocialanxietyandplaysamediatingrolebetweensocialexclusionandsocialanxiety.Inordertoeffectivelyalleviatethenegativeeffectsofsocialanxietyamongcollegestudents,collegesanduniversitiescanstartfromthefactorsaffectingsocialexclusionandrumination,strengthenthementalhealtheducationofcollegestudentsandprovidebeneficialguidancefortheinterventionstrategiesofsocialanxiety.

Keywords:collegestudents;socialexclusion;rumination;socialanxiety

(责任编辑马庆敏)