媒介时空观的演化:智媒时代时间结构与空间形态研究

2024-11-21张文娟

【摘要】时间和空间历来是关涉人类存在的两个基本向度,而智能媒介创造了一种前所未有的时空坍缩以改造社会形态。文章将媒介时间区分为线状云结构的大众电子媒介时间和人格化的点状云结构的智能媒介时间,前者向后者的演化是媒介化社会向深度媒介化社会迈进所显示的时间特征。同时,智能媒介空间是一种具身流动的复合空间,智能媒介时空交织融合进而极致发展的结果便是一种新型媒介时空集合的崛起。文章借用“元宇宙”一词来概括和前瞻这一智媒社会的高级时空形态,这不仅是一种新的社会形态,伴随而来的还将是新的文明。

【关键词】智媒时代 媒介人 媒介时空 元宇宙

【中图分类号】G206 【文献标识码】A 【文章编号】1003-6687(2024)11-073-08

【DOI】10.13786/j.cnki.cn14-1066/g2.2024.11.010

时间和空间历来是关涉人类存在的两个基本向度。早在古希腊时期,亚里士多德就将时间和空间纳入其关于客观存在所提出的十个著名范畴之中,康德则将时间和空间视为纯粹的直观形式。可以说,一定时期的时空观反映了人类一定阶段的认识论水平。哈罗德·伊尼斯曾指出不同的文明孕育着不同的时空观,而不同的媒介具有不同的时空偏向。戴维·哈维也曾认为,不同的社会培养了不同的时间感受。继工业社会后,人类便进入了一种充满着不确定感的、变动不居的液态社会。社会的一切都在以异质、不均、不可预期的形式在加速流动。[1]为此,孔拉德曾将现代性归结为时间的加速,艾利克森直接将现代性等同于加速,罗萨认为这种加速表征为科技、社会变迁、生活步调的三重加速,在这样的加速逻辑下,“一切坚固的东西都烟消云散了”,社会体现出后现代的无序特征。维利里奥认为,加速的历史是一个从运输革命到传播革命,再到生物科技的“移植革命”的发展过程。[2](9-14)在罗萨看来,科技加速(包括生产、运输、传播的加速)改变了“在世存有”,改变了人与世界的关系,即改变了人们与客体世界、社会世界和主体世界之间的关系。[2](57)可以说,技术已经成为社会时空感知变迁的重要原动力。

针对传播的加速,约翰·汤姆林森指出,继电报、电话被发明以来,现代媒介就步入了加速轨道,使得“新媒介”“快媒介”等词语在大众话语中几乎成为一种同义反复的概念。[3]在媒介化社会,媒介加速的逻辑深刻影响和改变着人们对时空的感知,媒介正在重塑社会的时空观。在卡斯特看来,时间和空间是人类生活的根本物质向度,[4](465)而网络社会则以时空的转变为特征,他用“无时间之时间”与“流动的空间”来形容网络社会因计算机网络技术而导致的传播加速的时空特征。[5](20)戴维·哈维同样将时间和空间视作人类存在的基本范畴,[6]他用“时空压缩”一词表达了资本主义社会加速导致的时空变迁,并认为我们应当在社会行动中理解时间和空间。[7]可以说,当我们进入智媒社会,媒介对时间和空间的改变较之大众传播时代更加深刻,“天涯共此时”“天涯若比邻”不再是梦想而是现实,智能技术创造了一种前所未有的时空坍缩,使得“所有事物都在一致的去远性中堆叠在一起了”。[8]智媒时代的人类则以一种“身体—媒介”共生体(本文称之为“媒介人”①)的形式存在于所创造的碎片化、即时化、拼贴化、无序化的复杂多维的时空关系之中,日益感受到个体化、多样化、情境化、交错并置的多重时空感知和体验。一言以蔽之,智能革命使得超越于人自身知觉之外的世界在时空的向度中以可见、可知、可感、可触的方式向人们敞开。因而本文所要追问的是:媒介时空形态在智媒时代发生了怎样的变迁?这种变迁对人类社会将产生何种意义和影响?

一、智能媒介时间:一种人格化的点状云结构

媒介技术的发展首先外显为时间观念的变迁。卡斯特曾认为,人类本身体现为一种具身的时间,人与社会皆由作为时间的历史所造就。[4](525)网络社会计算机以远超人类感知极限的速度改变了人类对时间的感知,为人类锚定了一种新的时间定向——“计算机时间”。[9]鲍曼提出“软件时间”,认为一旦我们以电子速度跨越空间距离,瞬时性的“软件时间”将预示着空间的贬值。[10]在约翰·厄里看来,这种由计算机技术带来的时间的变革,即“即时性时间”,正取代着钟表时间,[11]以至于“那种从过去通向未来的连续性的感觉已经崩溃了,新的时间体验只集中在现时上”。[12]

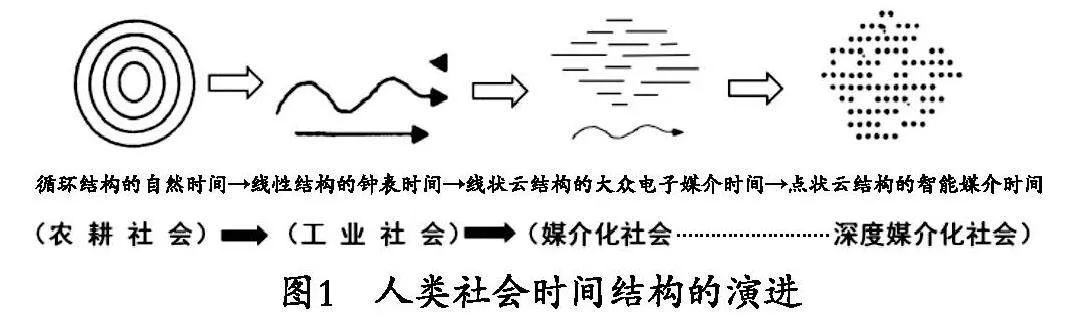

因此,卞冬磊提出,人类在经历了农耕社会以自然现象为经验参照的“自然时间”、工业社会以机械计量为参照的“钟表时间”后,正步入信息社会的“媒介时间”。媒介时间的提出建立在承认技术对时间的变革具有决定性作用的基础上,认为时间的技术标准流向了传播媒介,并揭示了媒介对时间变迁的推动作用。[13]他进一步描述了人类时间结构的变迁,认为农耕社会以生命周期和实践感知为参照的自然时间是一种循环结构,工业社会的钟表时间则是一种抽离了身体、空间和实践的人造的、非人格化的、线性结构的标准计量时间,是一种以绝对时间为组织原则的时间革命。吉登斯、拉什、哈维、厄里等都认同现代性意味着钟表时间对社会和空间的支配。[4](529)而媒介时间则显现出后现代的特点,在循环时间和线性时间的基础上,经过媒介技术的压缩、切割、分化、拼贴、组合等一系列操作后,形成散乱、断裂、无序的结构,这被卞冬磊称为“分子云”式的时间结构。媒介时间是时间的再度人格化回归,其不仅与人及其身体紧密相连,而且对人的精神世界产生渗透和影响。如果说,正如麦克卢汉认为的那样,在工业社会作为一项度量技术(机器)的钟表,生产出了标准化、模式化、可计算的秒、分、时等时间单位,时间经由统一加工后最终从人的经验中独立出来,并慢慢渗透到人们的一切感知生活中,最终使得人们的工作、生活逐渐遵循钟表的度量而非生物体的需要,[14]那么,在媒介化社会,钟表对时间的霸权则让位于媒介。随着智媒时代的来临,具身的智能媒介将取代大众媒介,对媒介时间的结构和感知方式重新定义。卞冬磊在信息社会的语境下将媒介所造成的时间变迁整体界定为媒介时间,但并未针对传统的电子媒介和数字智能媒介对时间改变的差异进行区分。事实上,信息社会具有不同的发展阶段,不同发展阶段对应着不同的媒介时代和内部存在深刻差异的时间媒介。媒介时间的“分子云”结构更贴合智能媒介时间的结构特征,而非传统大众媒介(电子媒介)时间。当我们从大众电子媒介时代进入移动智能媒介时代,我们对媒介时间的感知也发生了深刻变化。

丹麦学者夏瓦曾考察媒介对社会和文化的长期制度化变革所带来的影响,即所谓的“媒介化过程”。过去的十多年间,媒介化作为一种新的理论框架,用来探讨技术性媒介在文化和社会变迁中的角色和影响。[15](1)夏瓦进一步指出,媒介化理论不同于以往媒介和传播研究中的两大传统,即着眼于“媒介对人做什么”的效果范式和着眼于“人用媒介做了什么”的受众研究(文化研究取向)。媒介化理论将研究焦点“从媒介参与传播的特殊实例转移到媒介在当代文化和社会中的结构变迁”。媒介在当代社会已经拥有了对社会现实和社会互动的条件模式进行界定的权力。[15](3-4)在此基础上,针对算法、云计算、人工智能、虚拟现实设备等数字智能媒介对人的能动性的增强以及对社会基础设施的塑造,安德烈亚斯·赫普提出了“深度媒介化”概念,认为深度媒介化是媒介化的高级阶段,即一种万物媒介化时代。[16]因此,在笔者看来,“媒介化社会”“深度媒介化社会”比“信息社会”“网络社会”的提法,更能准确概括当下媒介作为一种社会和文化实践的结构性条件的现实。媒介对社会、文化的这种结构性影响的典型代表便是对时间的改变。因此,本文对媒介时间的探讨是放置在媒介化的社会语境下的。考虑到印刷媒介时代基本上遵循和维护的是现代性的钟表时间,印刷媒介几乎成为现代性的一种合谋工具,而到了以广播、电视、电影等为代表的大众电子媒介时代,电子媒介对钟表时间发起挑战,而以移动互联网、人工智能、算法等为技术核心的智媒时代则对钟表时间进行了彻底的颠覆。因此,本文将大众电子媒介时代看作媒介化社会的初始阶段,将媒介化程度更高的智媒时代看作进入深度媒介化社会的时代。

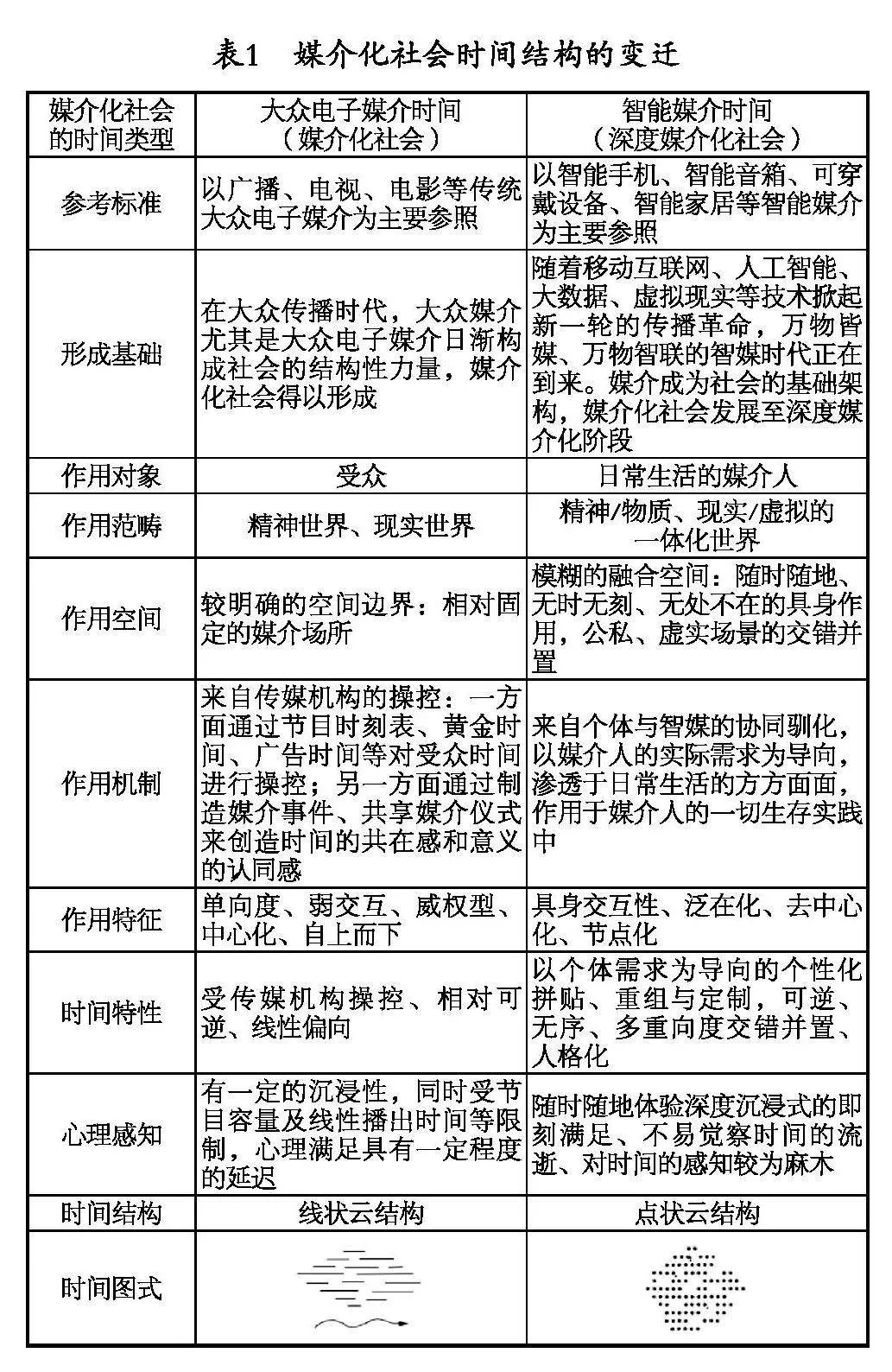

大众电子媒介到智能媒介的演化并非一种进化的“连续统一”,其运作方式、作用机制、功能特性、人媒关系等都呈现出一些突变和涌现。因此,智能媒介时代并不是大众电子媒介时代进化发展的最新产物,智能媒介时代掀起了一场新的传播革命,这是一种不同于大众电子媒介时代的全新的传播格局,二者所主导的媒介时间具有明显的差异(见表1)。媒介时间取代钟表时间成为占支配地位的社会时间是建立在大众电子媒介日渐成为社会的结构性力量的现实基础上的,因而社会时间被广播、电视、电影等传统大众电子媒介所建构的媒介时间所主导。大众电子媒介时间来自传媒机构的操控。传媒机构一方面通过节目时刻表、黄金时间、广告时间等对受众时间进行编排、贩卖和操纵;另一方面通过制造媒介事件、共享媒介仪式创造时间的共在感和意义的认同感。受众身处大众传播单向度、弱交互、威权型、中心化、自上而下的媒介环境中,虽然能够体验到一定的沉浸性,但受节目容量以及线性播出时间等限制,心理满足有一定程度的延迟。大众电子媒介时间表现出受传媒机构操控、相对可逆、线性偏向的特征,尽管其时间结构仍然属于迥异于自然时间的循环结构和钟表时间的线性结构的一种不规律、不稳定、碎片化的云状结构,但由于传媒节目播出的线性特征,大众电子媒介时间总体呈现出一定的线性偏向。因此,我们可以将大众电子媒介的时间结构概括为“线状云结构”。从大众电子媒介时代开始,时间的技术标准逐渐被传播媒介所改写。

而智能媒介时间则表现出比大众电子媒介时间更为微粒化、混合化、无序化、个性化、人格化的特征。如果说大众电子媒介时间是对钟表时间的有限反叛,那么智能媒介时间则是对钟表时间的彻底颠覆。智能媒介以两种形式造成时间的转化:一方面,智媒计算和传输的速度带来时间的同时性和即时性,从而将时间压缩到极致,造成时间序列和时间本身的消逝,即产生了卡斯特所谓的“无时间的时间”或“永恒的时间”;[4](530)另一方面,智媒时代更多地强调媒介人的个性和自由意志,这种“个性化意志已经有了和专业媒体意志相抗衡的资本”。[17]因此,以媒介人的个体需求为导向进行的个性化拼贴、重组与定制的智能媒介时间表现出可逆、无序、多重向度交错并置、人格化等更自由的选择特性。智能媒介时间是一种混合、多轨的时态,一种非循环、非线性的云状结构,是依据人媒的实时关系情境而随机组织起来的散点化组合。换句话说,智媒世界创造了一种各种时态并行、混合、拼贴,无开端、无终结、无序列的永恒时间。智媒社会的文化正是卡斯特所谓的“永恒—瞬间”的文化。[4](561-562)这种媒介时间不再是一种外部专业传媒机构所编排和强加的时间,而是一种具身的、可供选择的时间定制和组合,通过个体与智媒的协同驯化(如人与算法的交互和调试等),以媒介人的实际需求(包括生理的和社会的)为出发点,泛在化地渗透于日常生活的方方面面,具身地作用于媒介人的一切生存实践。因此,智能媒介时间随时随地、无时无刻、无处不在地包裹着媒介人,使之随时随地体验深度沉浸式的即刻满足而不易觉察到时间的流逝,从而对时间的感知变得麻木。如媒介人在浏览抖音、快手等平台上的短视频时,常常感知不到时间的快速逝去,而日常的网络痕迹则构成了个体智能媒介时间的可视化标记和永恒记忆。同时,相较于大众电子媒介时间主要作用于人的精神世界和现实世界,智能媒介时间彻底打破了精神与物质、虚拟与现实世界的区隔,成为一种更为普遍的时间逻辑。其时间结构同样呈现出一种流动不定的云状结构的特征。相比大众电子媒介的线性偏向、有限碎片化的线状云结构时间,智能媒介时间体现为一种更加微粒化、散点化、人格化的点状云结构。

上述对智能媒介时间的判断在哲学家韩炳哲关于后现代时间观念的论述中也得到验证。韩炳哲曾在《时间的味道》一书中提出过三种时间:神学时间、历史时间、现代时间。他认为神学时间是起源于古希腊的一种无限循环的时间观念,此时世界处于永恒轮回之中,此种神学时间与卞冬磊所谓的自然时间类似;所谓的历史时间则与神学时间的循环机制相对立,是一种由基督教所定义的连续、非循环的线性时间,这与卞冬磊指出的钟表时间异曲同工;而现代时间则是媒介技术全面介入后导致的一种碎片化、无序化、原子化的点状时间,其使得叙事整合遭遇瓦解。[18](29-38)韩炳哲认为现代媒介技术带来的速率和效率打破了原本稳定的社会时间结构,[19]并一针见血地指出“网络时间是一种不连续的、点状的此刻时间”。[18](85)在他看来,这种此刻性不具有持续性,难以形成一种连续的历史。因而他把数字化时代遭遇崩塌形成无序点状的此刻时间称为“不良时间”,并将点状时间取代线性时间归结为一种从现代到后现代的范式转换。[20]其关于数字时代时间的论述与卞冬磊提出的媒介时间如出一辙,而本文提出的智能媒介时间则是媒介时间在当代的新型表征。

综上所述,本文认为媒介化社会的到来是导致时间的技术标准流向媒介的根本动因。而以广播、电视、电影等为代表的大众电子媒介对社会产生的强势影响使得大众电子媒介时间取代钟表时间成为媒介化社会初期占支配地位的时间秩序。而当媒介化社会发展至中高级阶段的深度媒介化社会——智媒社会,智能媒介时间则成为新的主导时间。因此,笔者在卞冬磊、韩炳哲等学者前期研究的基础上,将媒介时间内部的差异区分为大众电子媒介时间和智能媒介时间,并将人类时间结构的演进分别表示为不同社会的三种占主导地位的结构模式:循环结构的自然时间(农耕社会)、线性结构的钟表时间(工业社会)以及云状结构的媒介时间(媒介化社会)。其中,又将媒介时间区分为线状云结构的大众电子媒介时间和人格化的点状云结构的智能媒介时间,分别对应着媒介化社会和深度媒介化社会(见图1)。自进入工业社会后,人类的时间秩序便表现出由某种支配性的时间结构为主导、多种时间结构并存的特性。在智媒社会,点状云结构的时间虽然是主要组织原则,但并不意味着自然时间、钟表时间、大众电子媒介时间的消逝。事实上,尽管“世俗的生物节奏已经被存在的抉择时刻所取代”,[4](548)但“取代”并非等同于“不存在”。因而智媒社会是一个以智能媒介时间为主导、多种时间结构并存的混合时间感的社会。

二、智能媒介空间:一种具身流动的复合空间

在人文社会科学领域,空间一般被看作死寂、僵滞、非辩证的,而时间则是富饶、灵动、辩证的。因而,人们普遍认为是时间支配着空间,时间可以消灭空间。福柯曾为空间鸣不平,认为长期以来对空间的低估应该受到批判。毋庸置疑的是,时间和空间总是紧密联系、相互纠缠、互为影响的一对范畴。“四方上下曰宇,古往今来曰宙”,中国古代有把时间和空间联系在一起的智慧。而现代媒介技术对时间或空间的改造必然带来另一方的改变。就空间而言,美国学者韦斯认为现代技术创造了以赛博空间、虚拟空间为代表的新型空间类型,使得人类赖以生存的空间及家园得以再生。[21]

不同于古典社会学认为时间支配空间,卡斯特认为网络社会恰恰是“空间组织了时间”,使得技术、社会与空间在彼此互动中形成复杂状态,并将这种网络社会占支配地位的新空间逻辑形式称为“流动的空间”。[4](466-468)按照社会学的观点,空间即“共享时间之社会实践的物质支持”。换句话说,空间具有把并存于同一时间里的社会实践集聚起来的能力,即“同时性的物质接合”,也就是所谓的“空间是结晶化的时间”。在此基础上,卡斯特将流动的空间界定为“通过流动而运作的共享时间之社会实践的物质组织”,而“流动”即“在社会的经济、政治与象征结构中,社会行动者所占有的物理上分离的位置之间那些有所企图的、重复的、可程式化的交换与互动序列”,“流动的空间”是支撑信息社会中支配性过程与功能的物质形式,并由通信网络基础设施、连接了特定地方的节点与核心、占支配地位的管理精英的空间组织三个层级构成。[4](504-509)卡斯特关于网络社会流动空间的观点很有启发性。由此也产生了如下疑问:当网络社会发展至中高级阶段的智媒社会时,这种占支配地位的流动空间将发生哪些变化?又是哪些因素在支撑着这种空间内部的转变?

智媒社会的空间组织形式不仅是流动的,而且是场景化、复合化的。这种空间不仅可将发生在同一时间的物质进行接合,还可将不同时态的物质进行同时性接合;不仅可将不同物质从物理空间中脱离并在虚拟场景中接合,还可将虚拟场景中的“物质—图像”映射和关联到实体性的物理场景进行再接合。这种智能媒介空间对时间和实践的聚集形式不是固定不变的,而是根据人、物、环境变化而显示出高度实时化、情境关系化、虚实场景化的生成性特点。因此,智媒社会这种支配性的空间形态首先是一种流动的、虚实交叠的复合空间。

同时,这种流动的复合空间还是具身的。换句话说,智媒时代恢复了身体与空间的原始关系。从原初意义上说,身体是知觉的起点,是任何知觉得以生发的基础。因此,身体亦是空间知觉的起点。正是有了身体这个原始空间坐标,人才有了方向、位置和空间感,才能够区分远近、上下、左右、前后、高低等层级和秩序。由此引出了海德格尔所谓的“指引联系”的探讨,即人是如何利用身体在实践活动中开启一个生存论的空间的(如“上面”即“房顶那里”,“下面”即“地板那里”)。[22](64)胡塞尔亦将身体视作对客体经验的可能性条件,人们关于世界的一切经验都是以自己的身体作为中介和前提的,[23]对空间的经验亦是如此。梅洛-庞蒂更是强调身体的空间性是在实践活动中实现的,物亦在人的身体知觉的定向中以一定的距离和角度来自我显现。身体是物得以显现的背景或界域,任何物体的空间性都事先预设了以“我的身体”作为基点的原始对应关系。“任何图形都是在外部空间和身体空间的双重界域上显现的”,换句话说,身体天生自带投射功能,能把身体自身携带的空间方位和身体与物体间所对应的空间关系运用到物体的定位中,这正是客观空间得以形成的基础。[22](64)如果说在大众媒介时代,人作为主体更多是被当作一个站在世界之外依靠大众媒介凝视世界的超越主体的话,在智能媒介时代,智媒的移动性和强具身性使得媒介人得以作为行动者主体进入世界,直接从日常的具身操持中重获身体感和空间感。

在大众媒介时代,进步意味着征服空间,克服一切空间障碍,于是时间取代了空间,身体亦被理所当然地视作传播的空间障碍,导致作为原始空间坐标的身体与客观空间的疏离,空间与身体的关系被割裂,只能靠想象进行维系。如身处某一媒介事件中的受众是经由大众媒介营造的现场感、共时感来想象那些“远在天边”的作为共同体的成员。在智媒时代,虚实深度融合的复合空间中的具身实践使得身体与空间的原始关系重新凸显。梅洛-庞蒂曾用帽子上的羽饰举例说明身体可以在空间中借助技术来超越自身的物理界限,从而使知觉得以扩展。唐·伊德直接指明了人对身体之外物体的知觉可以借助技术工具实现。[24]如果说大众电子媒介片面地增强和延伸了人的视觉和听觉,靠想象增进了人类彼此间的认同感,又因打破了感觉的平衡而削弱了空间的具身性,那么智能媒介则促使我们“从认同转向行动”,[5](56)而这种行动首要地表现为日常生活的实践。智媒作为媒介人日常行为实践的中介则因重拾了身体的感觉平衡,可以将物还原于空间中进行具身感知。如智能导航不仅是一种图像的视觉性引导系统,而且是将身体的物理位置关联进网络空间而成为一个虚拟化节点的装置,其经由网络空间对身体方位和物理位置的定位、耦合、计算、规划后给出可随身体实时移动、实时变化的可视化的路线导引。媒介人通过在物理空间中移动身体便可突破身体的知觉限制,从而让作为客体的路径在虚拟空间中以可视化、场景化的方式完整地显现出其虚拟实体性,并借助身体的投射功能跟随规划后的路径行动。因此,智能导航支持身体、位置(地点)、环境在复合空间中交互和运作,还原的是“身体—主体”对空间感知的基础定位,依靠的是实实在在的身体移动和身体投射的媒介具身实践,而不是单纯依靠大众媒介式的“图像+想象”。如果说大众媒介是一种人作为主体向外看世界的重要工具,那么智能媒介则是媒介人日常实践的必要中介。实践总是身体的实践,因此,智能媒介空间努力还原的是一种建立在日常实践基础上的具身空间而非去身体化的空间。

具身的智能媒介空间所实现的正是人作为生物体本身所具有的强烈的生理需求,即“渴望我们的肉体在真实空间中运动,而不是在赛博空间中运动”。“赛博空间的世界需要真实空间”,[25](xxxi)虚拟现实技术所创造的便是一种虚拟的但却又允许真实进入的身临其境的人工环境。[26]媒介人通过置身其中与技术进行交互从而获得沉浸式的具身体验。这种技术广泛运用于一些VR体感设备上。如美国某大学研发的可穿戴的VR体感游戏背心,其针对胸、腹、肩、手臂等身体部位内置了16个触觉反应区。每当游戏玩家在虚拟场景中被触碰、撞击、中枪时,身体便会受到触觉反应所产生的刺激而获得真实的触觉感知。[27]可以说,在智媒技术的加持下,身体的知觉不再是人类想要抛弃的障碍而是重新作为重要的维度被关联、复制和延伸进网络空间,实现物理现实与虚拟现实经由媒介人作为中介的具身交互。

智媒社会流动的空间已变为一种具身流动的复合空间,而支撑这种变化的卡斯特所谓的网络社会的三个层级也随之变化。一是作为网络社会基础架构的网络通信基础设施在技术上进一步升级,人工智能、物联网、云计算、大数据、实时定位系统、虚拟现实技术、区块链等一整套新的技术系统成为智媒社会新的技术基础设施。二是相关节点与核心不仅仅与地方及地方经验相关联,每一个活生生的作为“身体—媒介物”共生体的媒介人也是构成智媒社会的网络化节点,甚至在某些特殊事件中成为核心。同时,这种节点与核心并非网络中孤零零的一个数据化的点,而是沟通虚拟与实在的关键点。尽管赛博空间对身体所处的真实空间发出了挑战,但保罗·莱文森指出真实空间绝不会被赛博空间完全取代。[25](6)事实上,智能媒介空间是一种虚拟与真实并存、穿梭、叠加之后的复合空间,是以现实空间(地方)和活生生的身体(人)的交互作为关键性支撑的空间。三是占支配地位的空间组织日渐被平台型基础设施及其算法所隐含的权力取代,智媒社会中的意识形态与权力关系正是透过那些日渐形成垄断的平台型基础设施及其算法形塑着日常生活的秩序。如果说,在大众媒介时代意识形态、资本等主要借助大众媒介及其机构自上而下的中心化运作机制对大众思想和行为实行有目的的操控,那么,在智媒时代,意识形态、权力、资本通过与平台型基础设施、算法、智能媒介物的技术设计等合谋,以更加隐蔽的、更加微观化的权力运作方式,通过具身媒介实践渗透于个体日常生活的方方面面。

三、新型智能媒介时空形态的崛起

人格化点状云结构的媒介时间与具身流动的复合空间交织融合的结果是一种智媒时代新型的媒介时空集合——元宇宙的崛起。随着Web3.0、5G/6G、AI、VR/AR/MR、区块链等媒介技术的发展,智媒时代元宇宙的内涵已经超越了原意,并迅速成为互联网公司追逐的风口。以Roblox为代表的在线游戏社交平台被公认为在游戏中搭建了元宇宙的雏形,该公司于2021年在纽交所成功上市,其股票被称为“元宇宙第一股”。脸书、腾讯等公司纷纷涉足元宇宙业务,意欲定义和打造元宇宙时代。元宇宙正在从概念落地为现实,人类正创造着前所未有的新世界。

如果说元宇宙最初仅仅是一个区别于现实世界,与现实世界平行并对现实世界具有映射作用的虚拟世界,或是一种“虚拟—现实”的二元世界的话,那么当下正在崛起的元宇宙世界则是打破边界的线上线下交织、虚实交互的一体世界。换句话说,万物皆媒、万物互联所形构的元宇宙世界既是虚拟的也是现实的,既是物质的也是意识的。清华大学新媒体研究中心将元宇宙定义为“整合多种新技术而产生的新型虚实相融的互联网应用和社会形态,它基于扩展现实技术提供沉浸式体验,基于数字孪生技术生成现实世界的镜像,基于区块链技术搭建经济体系,将虚拟世界与现实世界在经济系统、社交系统、身份系统上密切融合,并且允许每个用户进行内容生产和世界编辑”。[28]元宇宙因此被预言是互联网的终极形态,有着具备极致的沉浸感、超时空、超真实、虚实交互的消费、娱乐、工作、社交与生活体验,被称为“全真互联网”,这不仅是一种新的社会形态,伴随而来的还将是新的文明。

本文借用“元宇宙”一词来概括和前瞻智媒社会的高级时空形态,这种正在崛起的元宇宙就是媒介人未来将遇到的真实境遇,媒介人在智媒时代的高级阶段身处其中,生活在虚实交叠、具身交互、全息沉浸的世界。如果说,胡塞尔最初用“生活世界”一词来指向人们生存其中的主体间交互的世界,是我们原初的直观基地,那么到了数字智能化时代,这种“生活世界”是被智能媒介所包裹和渗透着的媒介世界。智能媒介改写了“生活世界”的时空形态,而正在崛起的元宇宙便是智媒时代高级阶段媒介人所要体验的全新的生活世界。作为行动者的媒介人的一切实践都活生生地发生于元宇宙之中,都将对世界在虚拟和现实两个维度上同时产生作用与影响。因此,元宇宙也是媒介人行将体验的真实世界。

然而,元宇宙并非一种永恒的意识世界,并非去身体化的“心世界”,它仍然无法脱离现实物理世界的基础,无法脱离作为时间性存在的人及其身体,无法脱离人性,脱离了这一切即脱离了意义和价值而成为一个缥缈的意识集合。换句话说,元宇宙并不能脱离人的主体性,尽管人并非唯一的主体,人不断将主体性让渡给非人,并与媒介结成拥有共同主体性的行动者,但这并不意味着人完全放弃主体性,人的主体性在元宇宙中始终有其存在的必要,即对于人的价值和尊严的坚守。

保罗·莱文森认为新媒介技术所带来的传播模式与人类前技术时代的传播模式(面对面交流)的契合度是决定这种媒介技术演进的重要力量。[29]换句话说,媒介技术的演进与身体、人性等密切相关。汉斯·莫拉维克所谓的人的主体性并不需要依附物质实体,只要在技术上实现将人的意识上传到计算机系统中,人类便可以抛弃身体而得以永生的观点是站不住脚的。智媒时代的时间是具身的时间,智媒时代的空间亦是具身的空间,因而正在崛起的元宇宙亦是具身的世界。媒介技术去身体化的趋势并未走得太远,具身性反而在智媒时代以时间和空间的形式更加凸显,这将在元宇宙时代进一步彰显人类身体、人性及其价值和尊严。

参考文献:

[1] Urry J. Mobile sociology[J]. British Journal of Sociology, 2000, 51(1): 185-203.

[2] 哈特穆特·罗萨. 新异化的诞生:社会加速批判理论大纲[M]. 郑作彧,译. 上海:上海人民出版社,2018.

[3] 袁艳.“慢”从何来?——数字时代的手帐及其再中介化[J]. 国际新闻界,2021(3):19-39.

[4] 曼纽尔·卡斯特. 网络社会的崛起[M]. 夏铸九,王志弘,等,译. 北京:社会科学文献出版社,2001.

[5] 尼古拉斯·盖恩,戴维·比尔. 新媒介:关键概念[M]. 刘君,周竞男,译. 上海:复旦大学出版社,2015.

[6] 戴维·哈维. 后现代的状况——对文化变迁之缘起的探究[M]. 阎嘉,译. 北京:商务印书馆,2003:252.

[7] Harvey D. The Condition of Postmodernity[M]. Oxford: Blackwell, 1990: 204.

[8] 戴维·J. 贡克尔,保罗·A.泰勒. 海德格尔论媒介[M]. 吴江,译. 北京:中国传媒大学出版社,2019:168.

[9] 托马斯·古德尔,杰弗瑞·戈比. 人类思想史中的休闲[M]. 成素梅,马惠娣,季斌,等,译. 昆明:云南人民出版社,2000:148.

[10] 齐格蒙特·鲍曼. 流动的现代性[M]. 欧阳景根,译. 上海:上海三联书店,2002:185.

[11] 约翰·厄里. 关于时间与空间的社会学[M]//布赖恩·特纳.BLACKWELL社会理论指南. 李康,译. 上海:上海人民出版社,2003:522.

[12] 杰姆逊.后现代主义与文化理论[M]. 唐小兵,译.北京:北京大学出版社,2005:182.

[13] 卞冬磊,张稀颖.媒介时间的来临——对传播媒介塑造的时间观念之起源、形成与特征的研究[J]. 新闻与传播研究,2006(1):32-42.

[14] 马歇尔·麦克卢汉. 理解媒介:论人的延伸[M]. 何道宽,译. 北京:商务印书馆,2004:188.

[15] 施蒂格·夏瓦.文化与社会的媒介化[M]. 刘君,李鑫,漆俊邑,译. 上海:复旦大学出版社,2018.

[16] 常江,何仁亿. 安德烈亚斯·赫普:我们生活在“万物媒介化”的时代——媒介化理论的内涵、方法与前景[J]. 新闻界,2020(6):4-11.

[17] 彭兰. 新媒体用户研究:节点化、媒介化、赛博格化的人[M]. 北京:中国人民大学出版社,2020:223.

[18] 韩炳哲. 时间的味道[M]. 包向飞,徐基太,译. 重庆:重庆大学出版社,2017.

[19] 韩炳哲. 他者的消失[M]. 吴琼,译. 北京:中信出版集团,2019:5.

[20] 连水兴,陆正蛟,邓丹. 作为“现代性”问题的媒介技术与时间危机:基于罗萨与韩炳哲的不同视角[J]. 国际新闻界,2021(5):158-171.

[21] 杨庆峰. 符号空间、实体空间与现象学变更[J]. 哲学分析,2010(3):131-140,199.

[22] 张尧均. 隐喻的身体:梅洛-庞蒂身体现象学研究[M]. 杭州:中国美术学院出版社,2006.

[23] 徐献军. 具身认知论——现象学在认知科学研究范式转型中的作用[M]. 杭州:浙江大学出版社,2009:104-105.

[24] 韩连庆. 技术与知觉——唐·伊德对海德格尔技术哲学的批判和超越[J]. 自然辩证法通讯,2004(5):38-42,37-110.

[25] 保罗·莱文森. 真实空间:飞天梦解析[M]. 何道宽,译. 北京:中国人民大学出版社,2006.

[26] Heim M. Virtual Realism[M]. New York: Oxford University Press, 1998: 7.

[27] 唐娟,聂萌. 超越与回归:后人类与传播中的身体变迁[J]. 贵州大学学报(社会科学版),2021(3):105-112,124.

[28] 清华大学新媒体研究中心. 2020—2021年元宇宙发展研究报告[R]. 2021.

[29] 刘晗,龚芳敏. 保罗·莱文森媒介技术演进思想评析[J]. 贵州大学学报(社会科学版),2016(2):142-145.

The Evolution of Media Space and Time: A Study of Time Structure and Spatial Form in the Era of Intelligent Media

ZHANG Wen-juan(College of Chinese Language and Literature, Dali University, Dali 671003, China)

Abstract: Time and space are two basic dimensions related to human existence, and intelligent media have created an unprecedented collapse of space and time to transform the social form. In this paper, media time is divided into mass electronic media time with linear cloud structure and intelligent media time with personalized point cloud structure, which shows the time characteristics of moving from mediatization to deep Mediatization. At the same time, the intelligent media space is an embodied and fluid composite space. The result of the extreme development of intelligent media space-time is to create a new social form ——"metaverse".

Key words: intelligent media era; mediator; space and time of media; metaverse

(责任编辑:武)

基金项目:教育部人文社会科学青年基金项目“重思传播与范式变革:智媒时代的具身传播研究”(22YJC860036)

作者信息:张文娟(1984— ),女,云南大理人,博士,大理大学文学院新闻系主任、副教授、硕士生导师,主要研究方向:新媒体传播、传播理论。