青海传统村落植物多样性调查与植物景观评价

2024-11-20郭莉

摘要:青海省传统村落蕴含着丰富的植物多样性和独特的植物景观资源。本文以青海省几个典型的传统村落为研究对象,通过实地调查、植物物种鉴定和植物群落分析等方法,系统评价了传统村落的植物多样性和植物景观价值。结果表明,青海传统村落植物资源丰富,植物物种多样,古树名木众多,不同村落植物景观各具特色。传统村落植物景观与当地自然环境相适应,与传统文化等人文因素密不可分。保护和利用好这些宝贵的植物资源,对于维护生物多样性、弘扬民族文化、建设生态文明等方面具有重要意义。

关键词:青海;传统村落;植物多样性;植物景观;评价

青海省地域辽阔,自然环境多样,孕育了独特的民族文化和传统村落景观。这些传统村落不仅是当地各民族人民世代栖息的家园,也是植物多样性保护的天然场所。传统村落植物景观凝聚着当地人民的智慧结晶和生态实践,对于研究青藏高原生物多样性、生态文明建设等具有重要价值。本文拟对青海省典型传统村落的植物多样性和植物景观进行调查研究,以期为传统村落的保护与发展提供科学依据。

1 青海传统村落概况

1.1 青海省自然地理与文化概况

青海省位于我国西部,地处青藏高原东北部,地貌以高原为主,平均海拔在3 000 m以上。青海气候多样,兼有高原气候、大陆性气候、山地气候等类型,总体上温差大,日照长,降水少[1]。独特的自然环境孕育了青海丰富的生物资源,有高原针叶林、高寒草甸、荒漠草原等多种植被类型。青海是多民族聚居区,主要有汉族、藏族、回族、撒拉族、土族等民族,各民族在长期的生产生活实践中形成了独特的文化传统,以及青海花儿、安多藏戏等民间艺术,构成了青海多元一体、绚丽多彩的文化景观。

1.2 青海传统村落的基本特征

青海传统村落大多依山傍水而建,与周围自然环境相互融合,呈现出"地适其形,因地制宜"的聚落布局特征。村落内住宅多为藏式平房或土木结构,采用就地取材的石块、土坯等建造,体现了因地制宜、天人合一的建筑理念。村落往往形成围绕寺庙或其他公共空间的聚落格局,彰显了浓郁的宗教文化和民族特色。受自然环境和农牧生产方式影响,村落普遍保留了丰富的植物多样性资源,如古树名木、药用植物、特色农作物等,成为传统村落景观的重要组成部分[2]。同时,村落内还保留着传统的生产生活方式和民俗文化,是研究地域文化和民族传统的重要载体。

1.3 研究对象与研究方法

本文选取青海省几个保存较为完好、具有代表性的传统村落作为研究对象,如湟中县土族尕什克村、同德县藏族年都乎村、大通县回族阿什贡村等。研究采用田野调查、参与观察、半结构访谈、植物标本采集等多种方法,深入村落进行实地考察和植物资源调查。通过对村落植物物种进行鉴定、拍照、采集凭证标本等,系统记录村落植物多样性信息。运用植物生态学、景观美学、人文地理学等学科理论和方法,对村落植物群落组成、植物物种多样性指数、植物景观视觉特征等进行分析评价。同时,通过与村民访谈、查阅历史文献等,挖掘村落植物景观所蕴含的文化内涵和传统知识[3]。在大量实地调查和研究数据的基础上,总结传统村落植物多样性保护和植物景观营造的成功经验,提出相关建议。

2 传统村落植物多样性调查

2.1 植物物种组成

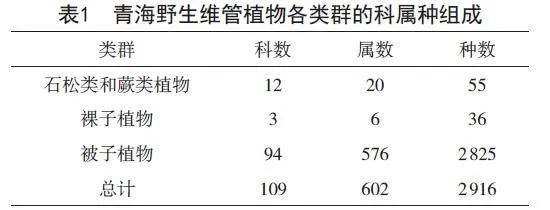

本次调查共记录青海野生维管植物2 916种(含亚种、变种),隶属于109科602属。其中,被子植物最多,有94科576属2 825种;其次是石松类和蕨类植物,有12科20属55种;裸子植物最少,仅有3科6属36种(表1)。与《青海植物名录》相比,本次调查的物种数量增加了500种,新增比例约为20.72%。

从科的水平看,物种数大于100的科有6个,即菊科、禾本科、豆科、毛茛科、蔷薇科和十字花科,合计1 330种,占总种数的45.61%。物种数50~100的科有

5个,30~50的科有8个,10~30的科有27个,而63个科的物种数均在10种以下。整体而言,青海野生维管植物的科级组成以小于20种的科为主(表2)。

从属的组成看,全省有19个属的物种数在30种以上,其中物种数最多的5个属分别为黄芪属(95种)、马先蒿属(83种)、风毛菊属(76种)、蒿属(66种)

和薹草属(65种),共计385种,约占总种数的13.20%。而有281个属为单型属,157个属仅含2~4种,反映出青海植物属的组成以寡型属为主的特点。

2.2 植物区系特征

青海省位于青藏高原和黄土高原过渡地带,兼具古地中海、中亚、东亚、北温带等多个植物区系成分[4]。

根据物种的地理分布,青海种子植物可分为13个分布区类型,其中以北温带分布为主,计1 382种,占总数的48.10%。其次是青藏高原特有种,计599种,占20.85%。古地中海区系成分和中亚区系成分也较为突出,分别有196种和169种,而世界广布种和东亚成分相对较少。总体而言,青海植物区系呈现出温带性质为主、高原特色明显、多区系交汇的复杂格局。

2.3 古树名木资源

本次调查重点关注了青海省内分布的古树名木资源。其中,大果圆柏、青海云杉、西伯利亚落叶松等为数量较多的古树名木树种。从地理分布看,古树名木主要集中在海拔2 800~3 500 m的高山林区,在循化、民和、大通、湟中等县均有分布,而柴达木盆地等林木稀少的地区则罕见古树名木。这些古树名木大多具有重要的生态、历史和文化价值,如德令哈境内的千年以上的枸橼古树,是当地民众心中的”神树”,饱经沧桑,备受人们崇拜。但调查也发现,不少古树名木存在生长衰退、缺乏后继树等问题,亟需加强抢救性保护。

2.4 药用植物资源

青海省是我国重要的药用植物资源宝库,拥有麻黄、红景天、雪莲、冬虫夏草、贝母等多种珍稀道地药材。这些药用植物主要分布在青藏高原特有的高寒生境中,具有很高的药用价值[5]。但由于资源过度采挖、自然环境恶化等因素,部分珍稀药用植物资源呈现衰退趋势。同时,青海各民族在长期利用药用植物的过程中积累了丰富的传统知识,但这些知识正面临流失的危险。加强青海药用植物资源的调查、保护与合理开发,并深入挖掘其传统利用知识,对于促进民族药学事业的传承与创新发展具有重要意义。

3 传统村落植物景观评价

3.1 植物景观构成要素

青海传统村落的植物景观由自然植被和人工植被共同构成。自然植被包括乔木、灌木、草本等不同生活型的植物,它们分布在村落周围的山地、河谷、草甸等不同生境中,形成了多样化的植物群落。人工植被则主要包括村落内的庭院绿化、道路绿化、农业种植等,反映了当地居民对植物的选择、培育和利用。不同植被类型在空间上的组合与配置,如高大乔木与低矮草本的搭配,常绿植物与落叶植物的交错,野生植物与栽培植物的混植等,共同构成了丰富多彩的植物景观。同时,地形地貌、水体、建筑、道路等非生物因素也与植被相互交融,形成了独特的乡土景观。

3.2 植物景观美学特征

青海传统村落的植物景观具有朴素自然的美学特征。村落内古树参天,树冠广展,枝叶繁茂,彰显出历史悠久、生命力顽强的苍劲之美。不同季相植物的更替,如春天的百花盛开、夏天的郁郁葱葱、秋天的五彩斑斓、冬天的白雪皑皑,营造出"四时景不同"的意境之美。村落周围自然植被的大面积分布,远山、农田、河流、房舍相互映衬,体现出空间开阔、视野辽远的壮阔之美。室外庭院空间布置讲究疏密有致,花木扶疏,楼台错落,体现了精巧别致的私密之美。

3.3 植物景观文化内涵

青海传统村落的植物景观蕴含丰富的文化内涵。许多古树名木都与当地的历史传说、民间故事相关联,如洪水神话、英雄人物的诞生等,彰显了植物景观的史志文化价值。一些树木被视为神灵的化身,受到当地民众的崇拜,体现了植物信仰文化。每逢重要节日,村民都会在古树下举行隆重的祭祀活动,祈求社区平安,反映了植物景观在传统节庆文化中的重要地位。村落植物在长期的农业生产实践中,承载了当地人对自然规律的认识,蕴含了丰富的乡土知识,如物候观察、农时安排等,体现了植物景观的科学文化内涵。

4 传统村落植物资源保护与利用建议

4.1 加强本底调查和科学研究

青海传统村落植物资源亟须加强本底调查和科学研究。应全面收集植物标本和数据,准确鉴定物种,记录其分布、数量等信息,建立信息管理系统。在此基础上,针对性地开展重点保护植物、古树名木、药用植物等的专题研究,加强与国内外研究机构合作,提升研究水平。同时,重视挖掘传统村落的植物文化遗产,开展民族植物学研究,为植物资源保护与利用提供文化基础和智慧支持。

4.2 完善保护规划和管理措施

加强传统村落植物资源保护,需要制定科学合理的保护规划,完善相应的法律法规和管理措施。应结合村落植物资源的本底调查成果,因地制宜地划定重点保护区域,明确保护目标和保护措施。建立多部门协调联动的保护管理机制,明晰政府部门、社区组织、村民个人等不同主体的责任权利。完善天然林保护、公益林管理、湿地保护等法律法规,加大执法力度,严厉打击乱砍滥伐、非法开垦、过度采挖等破坏植物资源的行为。加强对古树名木、珍稀濒危植物的抢救性保护,必要时采取就地保护、迁地保护、人工繁育等措施,提高其种群数量,改善生存状况。制定外来入侵植物的防控预案,定期开展入侵植物的清除和监测。建立长效的生态补偿机制,调动社区居民参与植物资源保护的积极性。

4.3 发展特色生态旅游与文创产业

青海传统村落独特的植物资源和人文景观,是发展特色生态旅游和文创产业的重要资源。应以保护为前提,合理规划发展生态旅游项目,如古树名木景观游览、特色植物观赏、传统农事体验等,让游客在亲近自然、了解植物的同时,深刻感悟传统村落的人文魅力。注重挖掘植物资源的文化内涵,开发具有地方特色的文创产品,如植物图鉴、明信片、纪念品、工艺品等,促进植物资源的合理利用和价值转化。鼓励社区居民参与生态旅游和文创产业,提供特色餐饮、住宿、导览、体验等服务,带动就业增收,提高其保护植物资源的自觉性。在发展生态旅游和文创产业的过程中,要加强对从业人员和游客的生态环境教育,增强其保护意识和责任心,引导形成绿色低碳、简约适度的消费理念和行为习惯。同时,加强对旅游和文创活动的监督管理,严格控制项目规模和游客数量,防止对植物资源和生态环境造成破坏。

4.4 促进传统知识的传承与创新

青海传统村落蕴含着丰富的植物相关的传统知识,如药用植物的鉴别与利用、特色农作物的栽培与加工、植物资源的养护与管理等。这些知识是当地各民族在长期的生产生活实践中积累和传承下来的智慧结晶,对于植物资源的保护与可持续利用具有重要价值。但受城市化、工业化等因素影响,许多传统知识面临失传的危险。应采取切实措施,抢救和保护濒危的植物传统知识。通过访谈、记录、整理等方式,系统收集传统知识,建立传统知识数据库和档案。在学校教育和社区教育中开设相关课程,引导青少年学习和掌握传统知识。同时,应重视传统知识的创新应用和产业转化。充分挖掘其科学内涵,开展现代植物学研究,促进民族植物学知识体系的完善与发展。结合现代科技成果和市场需求,推动传统知识与现代技术的融合,开发具有地方特色的植物产品,打造特色产业品牌,实现传统知识的创新价值。

5 结语

青海传统村落植物多样性调查和景观评价研究表明,传统村落是植物多样性就地保护的重要场所,是人与自然和谐共生的生动范例。传统村落的植物资源十分丰富,但目前仍缺乏系统的调查、认识和保护。未来应加强对传统村落植物资源的科学研究,制定切实可行的保护规划和政策,并将植物资源保护与生态旅游、文化创意、乡村振兴等相结合,让传统村落植物多样性的生态价值和人文价值得以更好地展现。只有科学保护、合理利用传统村落的植物资源,才能实现人与自然的可持续发展,维系生生不息的中华文明。

参考文献

[1] 李转桃,徐先英,赵鹏,等.海拔对祁连山东段青海云杉林林下灌草多样性的影响[J].植物资源与环境学报,2023,32(6):59-66.

[2] 沙欢,梁咏亮,彭妞,等.林窗大小对青海云杉林灌草层维管植物物种多样性的影响[J].生态学杂志,2024(7):1-16.

[3] 韩赟,迟晓峰,余静雅,等.青海野生维管植物名录[J].生物多样性,2023,31(9):63-69.

[4] 王慧春,贾慧萍,胡樱,等.青海湖流域野生药用植物资源物种多样性分析[J].中国野生植物资源,2023,42(3):114-118.

[5] 张榕,才华,李长慧,等.青海泽库泽曲国家湿地公园植物群落多样性[J].湿地科学,2022,20(5):688-693.