名贤与山水,问园寻真趣

2024-11-11陶瑾

时过境迁,园林在苏州人心底的位置仍然坚不可摧。它是我们内心的向往,每一次“重逢”皆有新的感知。这份感知会一点点表露出来,内敛,不张扬。

苏州园林每年有一些固定的花卉展览,熟悉的人自然了如指掌。也有个别随机的、意味深远的文化展览,更值得推敲。最近,苏州市留园管理处在沧浪亭和网师园举办了“繁花满城·国粹雅韵”绘瓷展和“问园网师”苏州园林写生中国画邀请展。园林与陶瓷、与国画之关系,乃“天作之合”。玲珑剔透万般好,静中见动青山来。

五百名贤瓷画,终归于心

近日在沧浪亭举办的绘瓷展,集结了多位当代名家的力作,件件瓷器透露着亦古亦今的味道。

张璟煜、郭建国、刘红琴等当代名家,他们师从中国人物画大家袁武,现为中国美术家协会会员、中国民族画院特聘研究员、北京水墨画院专职画家等。他们以沧浪亭深厚的人文底蕴和五百名贤的文化精神为灵感,创作了一系列以历史人物、园林花木,辅以传统戏曲人物、荷韵、飞天等题材的瓷器作品。展品形式多样,包括瓷画、花瓶以及茶具等共计70多件。

始建于北宋的沧浪亭,是苏州现存最古老的园林。千百年名世同堂,从江湖之远的山林间到庙堂之高的名贤祠,沧浪亭日趋成为苏州一座重要的文化地标。五百名贤祠列有春秋至清同治年间与苏州有关的政治、文学、忠节、循吏、水利、医学等方面的五百余位先贤的造像,是苏州地方文化的一个重要缩影。其中不仅有很多来苏州任职的官员,也有平头百姓。从三让王位的季札到忧国忧民的林则徐,从豪迈豁达的苏东坡到爱石成癖的米芾,从罢黜百家独尊儒术的董仲舒到创建苏州府学的范仲淹,还有建造苏州城的伍子胥、沧浪亭园主苏舜钦等等,每一位与苏州有过交集的历史名人都在这些瓷器作品中发出“微光”。

经过构思与创作,艺术家们在瓷上绘制绝妙佳境,注入传统文化内涵,惟妙惟肖。张璟煜的作品《韩蕲王携夫人泛舟太湖》《清微淡远·虞山琴祖抚琴图》,刘红琴的作品《董仲舒隔帘授业》《临江仙·夜饮东坡醒复醉》《琵琶行》《桃花庵歌》,郭建国的作品《月下独酌》《赤壁怀古》《富春山居图》《海瑞罢官》《伍子胥》……作品陈列在明道堂、五百名贤祠、清香馆、翠玲珑等厅堂,展现了中国传统瓷器工艺的高超技艺。艺术家们以细腻的笔触和精湛的构图,赋予历史人物新的生命力。

“以瓷画形式来呈现艺术成果,是一次全新尝试。沧浪亭的典雅与瓷画的俊逸,南北文化的温婉与豪放的融合,形成艺术的共鸣,哲学的深思,让千年古园再现文化清流。”苏州市留园管理处园管科科长郑期栋介绍。艺术家们基本功扎实,集中式地在景德镇作画。瓷器在烧制过程中,浴火再生,自有天意。在人与窑的“对话”里,火与土的“共舞”中,带着与生俱来的禅意。大音希声,大象无形。

丹青绘网师,隐逸与超越

网师园与沧浪亭,双璧并辉于葑溪之畔,共绘“渔樵”雅韵,官宦士人借此寄托归隐之志。

“问园网师”苏州园林写生中国画邀请展在网师园顺利开展。来自中国画坛的12位实力派中青年画家,深入探寻网师园的历史、人文脉络及园林营造特色,以网师园的实景为范本,凭借匠心的艺术手法和独到的笔墨,创作既有古意又具当代审美的画作。

网师园第一任主人史正志为官数载,藏书万卷。直至近现代,网师园与中国画结下不解之缘。此次,画家们“问园网师”,并展开学术交流,探讨的内容从古典园林引申到更多相关领域。“通过园林界与绘画界的交流合作,将古典园林这一中国文化独特的载体进行多角度多层面的探讨,这就好比万花筒,每个画家每个观众都是其中的一面。如此也能发现园林变得有趣了。”郑期栋说。

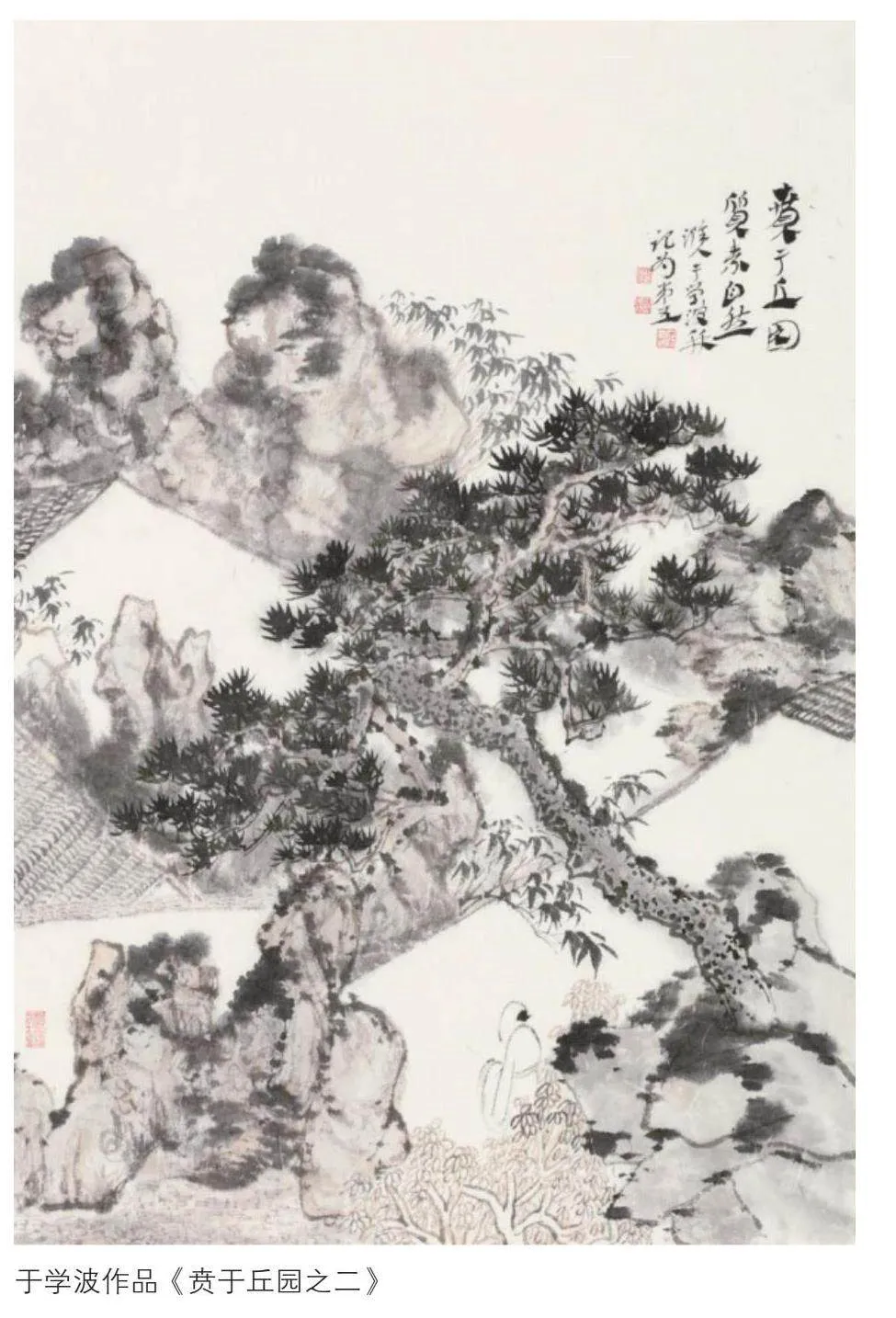

据悉,本次展览由苏州市园林绿化管理局主办,苏州市留园管理处、苏州彬龙美术馆等单位承办。参展艺术家包括徐雪村、姚媛、黄彦华、党建龙、于学波、方勇、姚永强、卢英、周松、侯震、孟昭翰和杨惟为。45幅作品在殿春簃、蹈和馆、集虚斋等厅堂呈现。

徐雪村,来自大连的职业画家,大连艺术学院特聘教授。代表作有《一枝尘外对清晖》《半壁凉亭紫翠微》等。“与欧洲大陆园林惯用的几何图形不同,苏州从公元前六世纪就‘共为筑室,聚石引水,植林开涧,少时繁密,有若自然’。网师园比之其他园子,娇小了些许,但该有的都有了,甚至有很多胜过其他园子的地方。画网师园,需透过丛叠层密的物象,观察、理解,并寻找适合自己的笔墨语言与绘画图式。”徐雪村坦言。

于学波,东方肝胆外科医院医生、画家。自小喜绘事。从医后,以画为寄善写家乡滁州女山湖一带山水,所作丘陵坡坂、溪桥渔舍,有古趣。所著文字,意境亦清疏淡远。喜鼓琴,兴到时,弄一二曲。出版《于学波画集》《于学波画展作品集》等画册多部。他认为,作山水,当于“意境”二字着想,未作画时先得意于胸中,笔墨既出,又于笔墨之外思其境界,庶几可得矣……丹青之妙,妙于留白,希音留白而得天地之神韵,有形之象始运化无穷矣。

侯震,2013年中央美术学院研究生毕业展上,其作品《峥嵘》等获优秀创作奖。作品被纽约、意大利等海外藏家收藏。他认为,写生就要感受自然,但不完全依赖于自然,艺术家要充分表达思想感情,这才是艺术的真谛。技法是必要的,但技法也不是最重要的,必要时忘掉技法,才能把全部的思想感情贯注在作品中。印象派绘画给了他很多启发,在创作中展现了很多装饰性元素。他希望山水画不只局限于古人的传统,不要局限于条条框框,应形成宏观与客观的东西方艺术的交融。

孟昭翰,山东兖州人,美术学博士。现为湖北美院中国画学院山水画教研室主任,湖北美院水墨艺术研究中心副主任。论文发表于国内核心美术刊物,多次参加全国及省市级美术展览并获奖。这次,他为“问园网师”写了一篇《写园杂缀》:“园林与山水画,前者在生理上满足了士大夫安顿性灵之需,后者在心理上完成了涤荡心性之求。明中叶,随着隐逸观念之变,发展出更为复杂而纠结的形态,衍生出更为细腻而多样的隐逸形式。吴中文人居栖形式,亦由山林转向城市。‘市隐’心态涵养下的江南文人终于实现了‘居城市而有山林之趣’的生活理想,‘城市山林’几成园林代称。彼时‘吴中豪富,竞以湖石筑峙’,‘珍花异木,错映阑圃’,‘家累千金’,‘必欲营治一园’,以至于‘三吴城中,园苑棋置,侵市肆民居大半’。与此同时,吴中文人园林对山水画创作的启迪与文人山水画对造园理念的洗涤,也激发了吴中园林绘画创作的热潮……于网师园写生数日,余亦忝列其中,或写园亭轩室,或画枯木竹石,或为百花传神。园林绘画不仅是吴门文士身在城市、心在山林的视觉化呈现,也标志着明代文人世俗生活趣味与高隐图式的真正匹配。”

仰名贤,忆大千

沧浪亭五百名贤的第一位是季札,吴王寿梦之子,生活在春秋时代。季札在许多方面都值得他人敬重,留给后人一个“季札挂剑”的典故,展现君子是怎样讲诚信的。古人判断一个人的品德,常有“论心”与“论迹”之争,但心迹合一是古人倡导的高境界。季札的诚信发自肺腑。

五百名贤祠碑中,有一个家族系,这个家族共有八人入选其中,这就是范仲淹的家族。范仲淹和他的4个儿子,即范纯祐、范纯仁、范纯礼、范纯粹榜上有名,他的五世孙范之柔、八世孙范文英和十七世孙范允临等3人同样名列其中。范仲淹的四个儿子基本上都做官,大儿子、二儿子以慈善和教育事业最为有名,“范氏义庄”苏州府学在他们手里发扬光大。而三子四子则长期在宋朝边境地区作战。至于后代范氏入选碑林的三位,是因为他们在教育和书画方面的深远影响。

五百名贤中,胡瑗是个陌生的名字。但是这位宋代思想家、教育家在当时得到了范仲淹、欧阳修等人的一致赞赏。范仲淹在苏州担任知州时,创办苏州州学还请了胡瑗做教授。再之后胡瑗又受邀担任湖州州学教授,他在两地的教育实践被称为“苏湖教法”,可归纳为八个字——明体达用、分斋教学。胡瑗带着学生走进田野,他认为学生“必游四方,尽见人情物态,南北风俗,山川气象,以广其闻见”。时至今日,他的教育理念对学生依然受用。

还有白居易,他为苏州留下了丰厚的文化遗产。他在任时,主持开凿了从阊门到虎丘的山塘河,山塘河的兴建便利了苏州的水陆交通。白居易离任那天,全城百姓前来相送,盛况空前。白居易在苏州还写了不少诗文,他有一篇《养竹记》,是谈竹之品质的经典文章。白居易鼓励庭院中多养竹子,沧浪亭种植最多的植物不是别的,正是竹子,五百名贤祠旁的翠玲珑,种有二十多种竹子。他认为,君子不可一日无竹,个中深意在于君子不可一日不以竹为自己的参照物,反求诸己,追求至善。

再观网师园,若把其比作一位翩翩若仙的君子,数百年来均不乏与之谈笑的鸿儒。殿春簃院墙上的一块“墓碑”引人注目,将两位画家的往事娓娓道来。20世纪三十年代,张大千、张善孖兄弟曾借居网师园。大千先生艺术风格趋于成熟的阶段都是在网师园度过的。网师园是他写生创作的基地,也是他生儿育女侍奉母亲的“家”。他在这里广交朋友,接纳宾客,章太炎、李根源、叶恭绰、徐悲鸿、谢玉岑、吴湖帆等都是这里的常客。以后的岁月中大千先生虽辗转各地,却割舍不去园林之情,他忘不了虎丘、穹窿山,更忘不了在苏州与朋友的深厚情谊。到了晚年以思念之意更反映在其诗画之中。

“此次,邀请12位中青年画家齐聚园内,以他们的角度来辨析中囯山水画与园林的关系及人与自然的关联。从‘天人合一’这一古老的中国哲学命题出发,通过瞻仰大千先生在网师园内的创作和生活之所,反观百年以来中国画流变与画风变迁的深层原因,以诗性的眼光丈量园内的一草一木和湖石流水,用抒情的笔墨写意经典园林的古意今情,向传统文脉致敬。”活动主办方表示。