广西2020—2022年甘蔗品种区域试验百色点综合评价

2024-11-09刘江娟韦德斌李文教周连芳黄日兴刘承勇陈潇航吴兰芳

摘要:开展广西2020—2022年甘蔗品种区域试验,为筛选适宜广西百色蔗区推广优异甘蔗新品种提供参考依据。以新台糖22号为第1对照品种(CK1)、桂糖42号为第2对照品种(CK2),对送测的百蔗15-173、桂南亚14-2806、桂糖08-1686和桂糖10-612等12个甘蔗新品种进行1年新植2年宿根田间试验,调查分析各甘蔗品种的田间农艺性状、工艺性状和抗病性,并进行综合评价。结果表明,送测12个甘蔗品种在广西百色点的表现存在明显差异,其中,各甘蔗品种的实测产量均未高于CK1,但有9个甘蔗品种高于CK2,排名靠前的有桂糖13-567、桂糖14-198、桂糖13-532、桂糖10-612和百蔗15-173;送测12个甘蔗品种中,桂糖10-612、百蔗15-173、桂糖12-96和桂糖12-1213的蔗糖分均高于CK1和CK2,其中桂糖10-612的蔗糖分较CK1和CK2均提高0.50%(绝对值)以上;含糖量排名靠前的为桂糖13-567、桂糖10-612、桂糖13-532和桂糖14-198,但均未同时高于CK1和CK2。综合各甘蔗品种的产量性状指标、品质性状指标及田间长势进行分析,认为桂糖10-612和桂糖13-532具有在当地进一步推广种植的潜力。

关键词:甘蔗品种;区域试验;农艺性状;工艺性状;综合评价;广西百色蔗区

中图分类号:S566.103.7 文献标志码:A 文章编号:2095-820X(2024)05-0331-08

0 引言

甘蔗是多年生禾本科植物,分布于全球90多个热带亚热带国家和地区。我国是世界上仅次于巴西和印度的第三大甘蔗种植国,广西是我国最大的甘蔗种植区域,甘蔗产量占全国甘蔗总产量的65%以上[1]。甘蔗作为糖料和能源作物,其产业发展得到了广西区党委和政府的高度重视和支持[2],蔗糖产业已发展成为广西的支柱产业,对广西经济振兴和农民增收发挥着关键作用[3-4]。蔗糖产业也是广西百色市的主要支柱产业,许多农民的主要经济收入来源于甘蔗种植,甘蔗种植面积和产值常年位居百色市农作物种植面积和产值的前三位,对当地经济发展、脱贫攻坚和乡村振兴具有重要作用[5]。甘蔗产业的核心在于优良品种选育和推广应用,甘蔗优良品种选育是提升甘蔗产量和抗逆性的重要方法,而新品种区域试验是评估其产量、抗病性和环境适应性的关键步骤,通过在不同生态区的不同地点完成1年新植2年宿根试验,对参试品种作出综合评价[6-9]。自1999年起,由广西农业农村厅组织并由广西农业科学院甘蔗研究所负责在8个试验站开展甘蔗新品种区域试验,到2024年试验站点已增加至9个,通过区域试验,能更准确地反映甘蔗新品种在广西不同气候和地理条件下的种植表现[10-14]。广西百色市属于亚热带季风气候,年均气温为21.0~22.5 ℃,全年无霜期达325~350 d,≥10 ℃年均积温7200~7500 ℃,年降水量1100~1300 mm,最冷的1月平均气温达10.0 ℃,甘蔗生长期长,越冬条件好,推动了甘蔗蔗糖分的稳定提升,使得百色蔗区在蔗糖分积累上具有一定的地域优势[15]。在2020—2022年,广西农业科学院甘蔗研究所在百色综合试验站组织开展甘蔗品种1年新植2年宿根区域试验,送测百蔗15-173、桂南亚14-2806、桂糖08-1686和桂糖10-612等12个甘蔗新品种,调查和分析各送测甘蔗新品种在百色点的农艺性状、工艺性状和抗病性并进行综合评价,以期为甘蔗新品种推广应用提供可靠依据。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验点位于广西百色市田阳县百育镇(23º68′N,106º98′E,海拔约113 m),年均气温21.0~22.5 °C,年均降水量1174.3 mm。试验地为缓坡地,沙壤土,前茬为甘蔗。采用机械开沟和人工摆种方式种植。

1.2 试验材料

送测甘蔗品种共12个,分别为百蔗15-173(百色市农业科学研究所选育)、桂南亚14-2806(广西南亚热带农业科学研究所选育)及桂糖08-1686、桂糖10-612、桂糖12-2130、桂糖12-445、桂糖12-96、桂糖13-1213、桂糖13-532、桂糖13-567、桂糖13-629和桂糖14-198(广西农业科学院甘蔗研究所选育),以新台糖22号和桂糖42号为双对照(分别设为CK1和CK2)。

1.3 试验方法

1.3.1 试验设计

采用随机区组排列,每个品种设3个重复,4行区,行长7.0 m,行距1.2 m,小区面积33.6 m2,下种量54750个双芽段/hm2。试验地周边种植2行保护行,各小区统一进行常规田间管理。新植蔗播种时间为2020年3月15日,2021年2月8日砍收新植蔗;2022年1月24日砍收第1年宿根蔗,2023年2月13日砍收第2年宿根蔗。

1.3.2 调查项目及方法

农艺性状调查:每年4月中下旬出苗结束时调查各品种新植蔗的出苗率或宿根蔗的发株率;6月中下旬分蘖结束时调查各甘蔗品种的分蘖率;11月下旬至次年2月进行株高、茎径和有效茎数调查[13];病虫害主要调查螟害、黑穗病、花叶病和梢腐病等的发生情况,其中,螟害调查从4月至6月每月的苗期枯心率,病害调查6月至9月各病害的发病率[16]。

工艺性状调查:每年11月中旬至次年2月中旬共进行4期工艺性状调查,严格按照甘蔗品质检测标准对样品的甘蔗纤维分、蔗糖分和含糖量等进行检测分析[17]。

1.4 统计分析

试验数据采用Excel 2023进行整理,以SPSS 26.0进行统计分析。

2 结果与分析

2.1 甘蔗品种的农艺性状

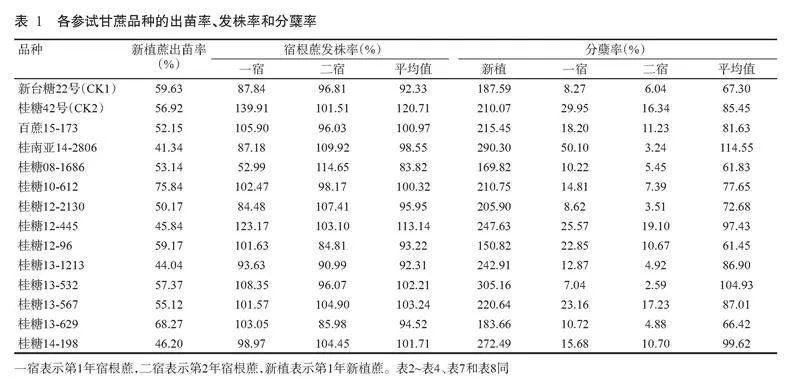

2.1.1 出苗率、发株率和分蘖率表现

由表1可知,送测甘蔗品种中新植蔗出苗率同时高于CK1(59.63%)和CK2(56.92%)的品种有2个,分别是桂糖10-612和桂糖13-629,其出苗率分别为75.84%和68.27%,其他送测品种的新植蔗出苗率均未同时高于CK1和CK2,而新植蔗出苗率最低的是桂南亚14-2806,仅41.34%;送测甘蔗品种2年宿根蔗的平均发株率均低于CK2(120.71%),其中,排名前三的分别是桂糖12-445、桂糖13-567和桂糖13-532,平均发株率分别为113.14%、103.24%和102.21%,有2个品种宿根的平均发株率低于CK1(92.33%),尤其以桂糖08-1686最低,仅83.82%;送测甘蔗品种1年新植2年宿根的平均分蘖率同时低于CK1(67.30%)和CK2(85.45%)的甘蔗品种是桂糖08-1686、桂糖12-96和桂糖13-629,其他甘蔗品种的平均分蘖率均未同时低于CK1和CK2,其中,排名前三的分别是桂南亚14-2806、桂糖13-532和桂糖14-198,其平均分蘖率分别为114.55%、104.93%和99.62%,而平均分蘖率最低的是桂糖12-96,仅为61.45%。

2.1.2 株高和茎径表现

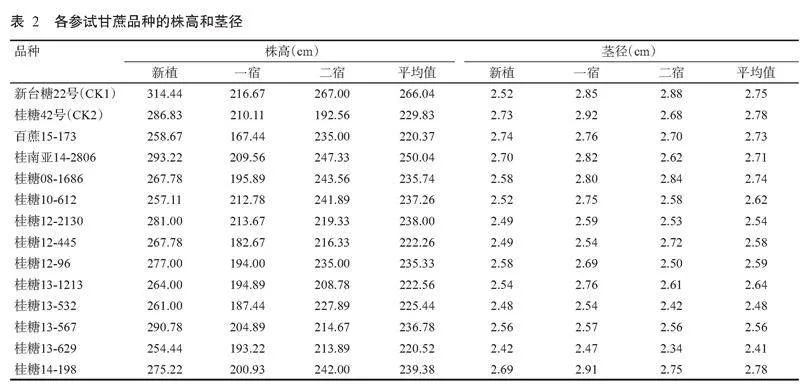

由表2可知,送测甘蔗品种1年新植2年宿根的株高平均值均低于CK1(266.04 cm),其中,排名前四的分别是桂南亚14-2806、桂糖14-198、桂糖12-2130和桂糖10-612,平均株高分别为250.04、239.38、238.00和237.26 cm;送测甘蔗品种中有5个品种的平均株高同时低于CK1(266.04 cm)和CK2(229.83 cm),分别是桂糖13-532、桂糖13-1213、桂糖12-445、桂糖13-629和百蔗15-173,其中,平均株高最低的是百蔗15-173,仅220.37 cm;送测甘蔗品种1年新植2年宿根的茎径平均值仅桂糖14-198(2.78 cm)与CK1(2.75 cm)和CK2(2.78 cm)相当,其他甘蔗品种的茎径均同时小于CK1和CK2,其中,茎径最小的是桂糖13-629,仅2.41 cm。

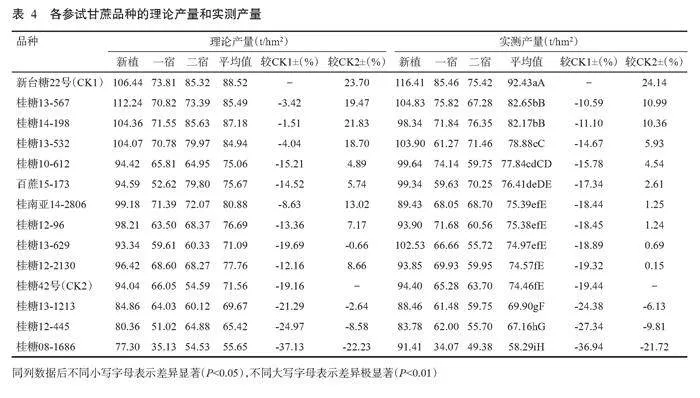

2.1.3 单茎重、有效茎数和产量表现

由表3可知,送测甘蔗品种1年新植2年宿根的有效茎数除桂糖08-1686(45615条/hm2)同时低于CK1(64140条/hm2)和CK2(59655条/hm2)外,其他甘蔗品种的有效茎数均未同时低于CK1和CK2,其中,排名前三的分别是桂糖13-532、桂糖13-629和桂糖13-567,有效茎数分别为89820、80790和80070条/hm2,而有效茎数最少的品种为桂糖08-1686,仅为45615条/hm2;送测甘蔗品种的单茎重平均值均低于CK1(1.56 kg),其中,排名前三的分别是桂南亚14-2806、桂糖14-198和桂塘08-1686,平均单茎重分别为1.44、1.44和1.39 kg,而平均单茎重最低的是桂糖13-629,仅1.01 kg。

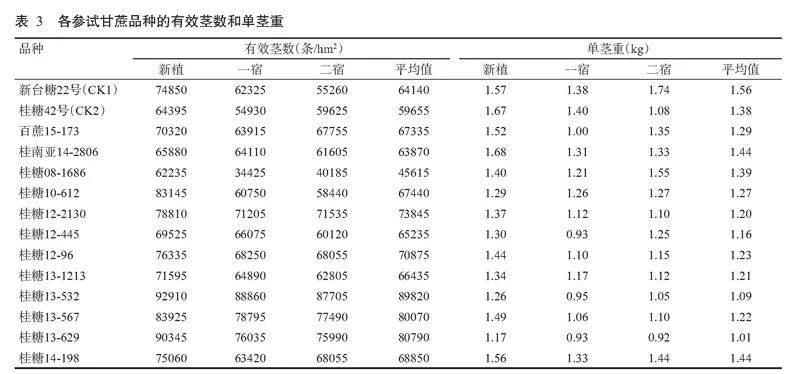

2.1.4 理论产量和实测产量表现

由表4可知,送测甘蔗品种1年新植2年宿根的平均理论产量均低于CK1(88.52 t/hm2),但理论产量排名前三的桂糖14-198、桂糖13-567和桂糖13-522均高于CK2(71.56 t/hm2),分别较CK2提高21.83%、19.47%和18.70%,而平均理论产量最低的是桂糖08-1686,较CK2降低22.23%;送测甘蔗品种1新植2宿根的平均实测产量均极显著低于CK1(92.43 t/hm2)(P<0.01,下同),但桂糖13-567、桂糖14-198、桂糖13-532、桂糖10-612、百蔗15-173、桂南亚14-2806、桂糖12-96、桂糖13-629和桂糖12-2130等9个甘蔗品种的平均实测产量高于CK2(74.46 t/hm2),其中,桂糖13-567、桂糖14-198、桂糖13-532和桂糖10-612极显著高于CK2,百蔗15-173显著高于CK2(P<0.05),尤其以桂糖13-567的平均实测产量最高,为82.65 t/hm2,较CK2提高10.99%,而平均实测产量最低的是桂糖08-1686,仅58.29 t/hm2,较CK2降低21.72%。

2.2 甘蔗品种的工艺性状

2.2.1 纤维分表现

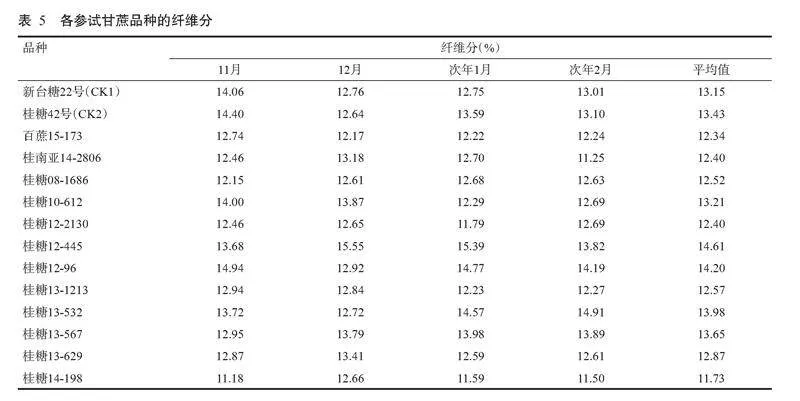

由表5可知,送测甘蔗品种的平均纤维分范围为11.73%~14.61%,均处于糖厂加工的正常工艺范围区间[18];平均纤维分同时高于CK1(13.15%)和CK2(13.43%)的甘蔗品种有桂糖12-445(14.61%)、桂糖12-96(14.20%)、桂糖13-532(13.98%)和桂糖13-567(13.65%),相对较高的纤维分有助于抗倒伏。

2.2.2 蔗糖分和含糖量表现

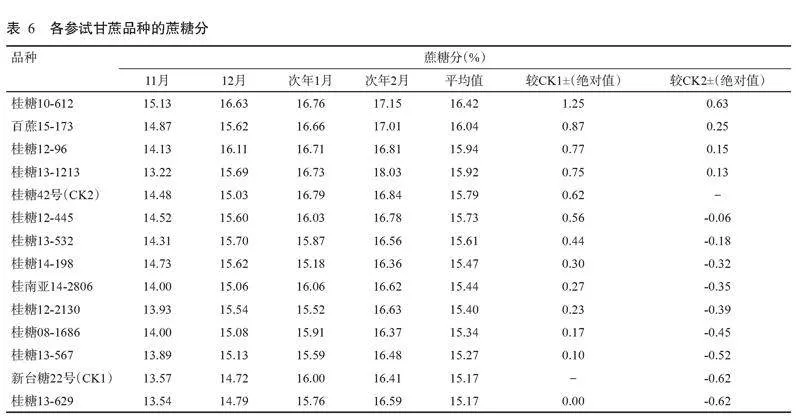

由表6可知,送测甘蔗品种中有4个品种1年新植2年宿根的平均蔗糖分同时高于CK1(15.17%)和CK2(15.79%),其中,排名前三的分别是桂糖10-612、百蔗15-173和桂糖12-96,较CK1分别提高1.25%、0.87%和0.77%(绝对值),较CK2分别提高0.63%、0.25%和0.15%(绝对值),尤其是桂糖10-612,其平均蔗糖分较CK1和CK2均提高0.50%(绝对值)以上,而蔗糖分最低的甘蔗品种是桂糖13-629,仅15.17%,与CK1相当,但较CK2低0.62%(绝对值)。

由表7可知,送测甘蔗品种1年新植2年宿根的平均含糖量均低于CK1(13.19 t/hm2),但有4个甘蔗品种1年新植2年宿根的平均含糖量高于CK2(11.87 t/hm2),其中,排名前三的分别是桂糖13-567、桂糖10-612和桂糖13-532,较CK2分别提高4.80%、4.13%和2.95%,而平均含糖量最低的是桂糖08-1686,仅8.72 t/hm2,较CK2降低26.54%。

2.3 抗病性表现

由表8可知,送测甘蔗品种的新植蔗均未发生黑穗病,2年宿根均感染黑穗病,其中,第1年宿根黑穗病发病率同时高于CK1(6.92%)和CK2(6.25%)的甘蔗品种有百蔗15-173、桂糖10-612、桂糖12-445和桂糖13-1213,第2年宿根黑穗病发病率高于CK1的甘蔗品种有桂糖12-2130和桂糖14-198;低于CK1但高于CK2的甘蔗品种有百蔗15-173、桂糖08-1686、桂糖12-96、桂糖13-567和桂糖13-629。第1年和第2年宿根黑穗病发病率均同时低于CK1和CK2的甘蔗品种有桂南亚14-2806和桂糖13-532,且黑穗病发病率均低于10.00%。

枯心苗率呈现新植时较低、第1年和第2年宿根逐年升高趋势,其中,第1年宿根枯心苗率高于10.00%的甘蔗品种有桂糖08-1686、桂糖10-612、桂糖12-445、桂糖12-96、桂糖13-567和桂糖14-198;而桂糖12-2130的1年新植2年宿根枯心苗率均等于或低于CK1和CK2,枯心苗率相对较低的甘蔗品种还有桂糖13-629、桂糖13-532、桂糖13-1213、桂南亚14-2806和百蔗15-173,其1年新植2年宿根枯心苗率均低于10.00%。

各甘蔗品种1年新植2年宿根的梢腐病发病率均低于1.00%,达高抗水平。其中,桂糖10-612未发生梢腐病,而百蔗15-173、桂糖12-2130、桂糖13-1213和桂糖13-567的梢腐病发病率均低于CK1和CK2。

3 综合表现评价

根据广西2020—2022年甘蔗品种区域试验百色试验点1年新植2年宿根试验结果,参考《农作物品种试验技术规程 甘蔗》[16]及《甘蔗杂交育种独立亲本系统的创制及培育技术规程》[19],对12个送测甘蔗品种的表现进行综合评价。

百蔗15-173:早熟中高糖,中低产,中大茎;出苗率中等,分蘖率中等,宿根发株率中等;株高较矮,有效茎数较多;感黑穗病。

桂南亚14-2806:早熟中糖,中产,中大茎;出苗率低,分蘖率高,宿根发株率中等偏低;株高中等,有效茎数较少。

桂糖08-1686:早熟中低糖,低产,中大茎;出苗率中等,分蘖率低,宿根发株率低;株高中等,有效茎数少;枯心苗率和黑穗病发病率较高。

桂糖10-612:早熟高糖,中产,中大茎;出苗率高,分蘖率中等,宿根发株率中等;株高矮,有效茎数多;枯心苗率较高。

桂糖12-2130:早熟中低糖,中低产,中大茎;出苗率中等,分蘖率低,宿根发株率中等;株高中等,有效茎数多;黑穗病发病率较高。

桂糖12-445:早熟中糖,低产,中大茎;出苗率低,分蘖率高,宿根发株率高;株高偏低,有效茎数中等;黑穗病发病率较高。

桂糖12-96:早熟中高糖、中产,中大茎;出苗率低,分蘖率中等,宿根发株率低;株高中等,有效茎数多;黑穗病发病率和枯心苗率较高。

桂糖13-1213:早熟中高糖,低产,中茎;出苗率高,分蘖率中等,宿根发株率高;株高偏矮,有效茎数多;黑穗病发病率较高。

桂糖13-532:早熟中糖,中产,中大茎;出苗率中等,分蘖率高,宿根发株率高;株高矮,有效茎数多。

桂糖13-567:早熟中低糖,中产,中大茎;出苗率中等,分蘖率中等,宿根发株率高;株高中等,有效茎数多;枯心苗率和黑穗病发病率较高。

桂糖13-629:早熟低糖,中低产,中茎;出苗率高,分蘖率较低,宿根发株率中等;株高较矮,有效茎数多;黑穗病发病率高。

桂糖14-198:早熟中糖,中产,中大茎;出苗率低,分蘖率高,宿根发株率中等;株高中等,有效茎数多;枯心苗率和黑穗病发病率较高。

4 结论

开展大范围区域试验可观察甘蔗品种在不同生长条件下的适应性、抗性和农艺性状,筛选出适宜不同气候条件和地形进行大面积生产示范及进一步推广应用的甘蔗品种。根据百色综合试验站2020—2022年广西甘蔗品种区域试验数据和评价结果,12个送测甘蔗品种中桂糖10-612、百蔗15-173、桂糖12-96和桂糖13-1213的蔗糖分高于CK1和CK2,其中,桂糖10-612的蔗糖分比CK1和CK2均提高0.50%(绝对值)以上,糖分表现较突出;送测甘蔗品种的实测产量均极显著低于CK1,但有9个品种的实测产量高于CK2,其中,桂糖13-567、桂糖14-198、桂糖13-532、桂糖10-612和百蔗15-173属于实测产量较高的品种,结合桂糖10-612和桂糖13-532的蔗糖分、田间农艺性状及抗逆性表现较佳结果,综合评价其为在广西百色试验点气候及种植条件下表现较好的品种。但桂糖10-612和桂糖13-532在某些性状上仍存在不足,且广西百色市各地的地形条件各异,因此,需进一步选点开展生产试验收集数据后再进行推广。

参考文献:

[1] 李炳杨. 广西甘蔗种植现状、问题及对策[J]. 热带农业科学,2018,38(4):119-127.

[2] 李杨瑞. 广西甘蔗创新与展望[J]. 广西农学报,2019,34(4):1-7.

[3] 农业部农业贸易促进中心课题组. 近年中国食糖进口特点、原因及对策建议[J]. 农业展望,2015,11(4):72-75.

[4] 徐雪,马凯. 当前中国食糖产业发展困境及适用政策选择[J]. 农业展望,2015,11(12):30-35.

[5] 百色市统计局,国家统计局百色调查队. 2022年百色市国民经济和社会发展统计公报[R/OL]. (2023-05-16)[2024-07-09]. http://www.bx2200.com/tjgongbao/hua-nan/6683_5.html.

[6] 张跃彬,吴才文. 国内外甘蔗产业技术进展及发展分析[J]. 中国糖料,2017,39(3):47-50.

[7] 李海明,李瑞美,张树河,等. 国家甘蔗品种第九轮区试漳州点新植试验初报[J]. 中国热带农业,2013(4):52-54.

[8] 黄梅燕,廖锦鹏,李勋,等. 国家第8轮甘蔗品种区试广西崇左市农业科学研究所试验点结果分析[J]. 甘蔗糖业,2013(3):1-5.

[9] 吴兰芳,王葫青,黄文武,等. 国家第九轮甘蔗区试百色试点品种数据的DTOPSIS法综合评价[J]. 热带农业科学,2017,37(6):62-66.

[10] 朱秋珍,王维赞. 2002—2004年广西甘蔗新品种区试表现[J]. 中国糖料,2007(2):5-7.

[11] 黄文武,李文教,贺贵柏,等. 2011—2012年广西甘蔗品种区试百色试点报告[J]. 南方农业学报,2014,45(2):194-199.

[12] 莫周美,邱文武,马文清,等. 2013年广西甘蔗品种区试龙州点新植试验初报[J]. 中国热带农业,2014(3):56-58.

[13] 莫皓蓝,何雪丹,卢景润,等. 2013—2014年广西甘蔗品种区试桂林试点报告[J]. 农业科技通讯,2015(10):90-93.

[14] 覃丽双,邓思,杨业彬,等. 2019—2021年广西甘蔗品种区试柳州点综合评价[J]. 广西农学报,2024,39(1):1-7.

[15] 蒲美玲. 百色市甘蔗生产现状及发展趋势研究[D]. 南宁:广西大学,2020.

[16] 中华人民共和国农业部. 农作物品种试验技术规程 甘蔗:NY/T 1784—2009[S/OL]. (2010-02-01)[2024-07-08]. http://www.eshian.com/standards/18992.html.

[17] 云南省农业科学院甘蔗研究所. 甘蔗品质的分析方法 第2部分:锤度、糖度、蔗糖分和纤维分的测定:DB53/T 664.2—2015[S/OL]. (2015-03-15)[2024-07-10]. http://www.doc88.com/p-9512945463058.html.

[18] 唐吉昌,王冬蓝,董有波,等. 国家第14轮甘蔗品种区试临沧点综合评价[J]. 甘蔗糖业,2022,51(6):8-16.

[19] 云南省市场监督管理局. 甘蔗杂交育种独立亲本系统的创制及培育技术规程:DB53/T 1073—2021[S/OL]. (2021-12-10)[2024-07-10]. https://www.guifan.net/biaozhun/difang/280826.html.

(责任编辑 罗 丽)

收稿日期:2024-07-11

基金项目:国家重点研发计划项目(2022YFD1601312);国家糖料产业技术体系百色综合试验站建设项目(CARS-17);糖料蔗产业科技先锋队项目(桂农科盟202403-4);百色市科学研究与技术开发计划项目(百科20221458)

通讯作者:陈潇航(1991-),男,农艺师,主要从事甘蔗病虫害防控及抗病育种研究工作,E-mail:16772681@qq.com;吴兰芳(1984-),女,高级农艺师,主要从事甘蔗栽培与示范研究工作,E-mail:786799505@qq.com

第一作者:刘江娟(1993-),女,农艺师,主要从事农业技术推广研究工作,E-mail:zheye1226@126.com