物理验证实验教学中的误差探究

2024-11-08黄秋玲刘小兵

摘 要:物理验证性实验具有目标明确、程序清晰、实验严谨等特点。人教版高中物理教材“实验:验证机械能守恒定律”一节是学生的必做实验,教师的主要教学任务应为帮助学生验证物体在仅受重力或弹力做功时机械能守恒,进一步理解机械能守恒定律。但依据教材中的方案进行实验,实验效果较差,可以通过实验的误差分析引领学生找出实验的更优解,在验证性实验中深入开展探究实验活动,在优化“旧实验”方案、开发并优化“新实验”方案的过程中,更有效地推证了机械能守恒定律。

关键词:机械能守恒;误差探究;优化方案

中图分类号:G633.7 文献标识码:A 文章编号:1003-6148(2024)10-0061-5

收稿日期:2024-05-31

作者简介:黄秋玲(1999-),女,硕士研究生,主要从事物理课程与教学论研究。

从核心素养下的物理教学来看,推证机械能守恒定律的“守恒”能量观是重要的物理观念与科学思维的体现[1]。回归教材,在人教版机械能守恒定律相关内容中,机械能守恒实验作为验证性实验开展,是新课程标准中学生的必做实验之一。教材给了两种实验方案,纸带打点实验和光电门斜面实验,并指出只要方案满足机械能守恒定律的实验条件——只有重力或弹力做功,便可以进行机械能守恒定律的验证[2]。可实际的实验效果并不理想,实验带来的过大误差使得机械能守恒无法在学生面前真正“成立”,问题在于没有让学生明确机械能守恒定律成立的条件。这样的情况下,教师可以先由始溯源,发掘出机械能守恒实验条件优化的可能性,追寻旧实验方案的更优解,再启发学生设计新实验方案,新旧实验方案同步靠近更优解的过程,让学生重复推证出机械能守恒,进一步理解机械能守恒定律。

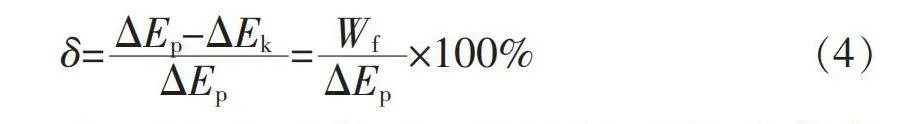

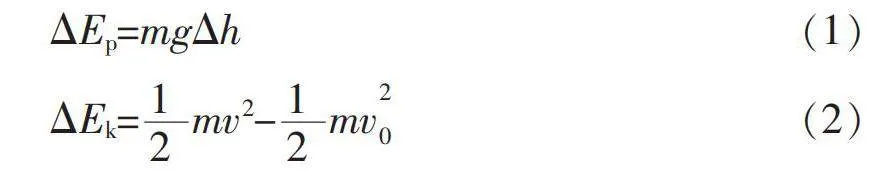

1 框架扎根

教师需要明确在机械能守恒实验教学中的导向行为(表1)。第一步,由教材中的实验方案开展师生实验获得“较差实验结果”;第二步,教师理论分析引导学生发散思维,获取实验条件的优化方法;第三步,教师形成旧实验优化方案,指导学生检验方案可行性,推证机械能守恒定律;第四步,教师启发学生自主设计新实验方案,并完成优化,再次推证机械能守恒定律。

2 理论铺陈

在机械能守恒实验的教学过程中,会出现理论值与实验测量值相差较大导致无法“验证机械能守恒”的情况。在此,需要分析出产生该误差的原因。主要步骤是:先理解实验当中检验机械能守恒的原理,再将理论结合实验情况分析影响实验结果的要素,进一步确定是否能够依靠更改影响因素优化实验方案。

2.1 守恒实验原理

在本节落体实验验证机械能守恒实验中,学生经过上一节课的理论推导,可利用落体重力势能的减少量等于动能的变化量(即ΔEp=ΔEk)来确定落体的机械能守恒。因此,在实验中需要测量的物理量有:落体的质量m,落体下落的高度Δh,落体的初始速度v0,落体下落Δh后的末速度v。本实验中重力加速度g取9.8 m/s2。实验验证的理论计算式为

ΔEp=mgΔh(1)

ΔEk=mv2-mv(2)

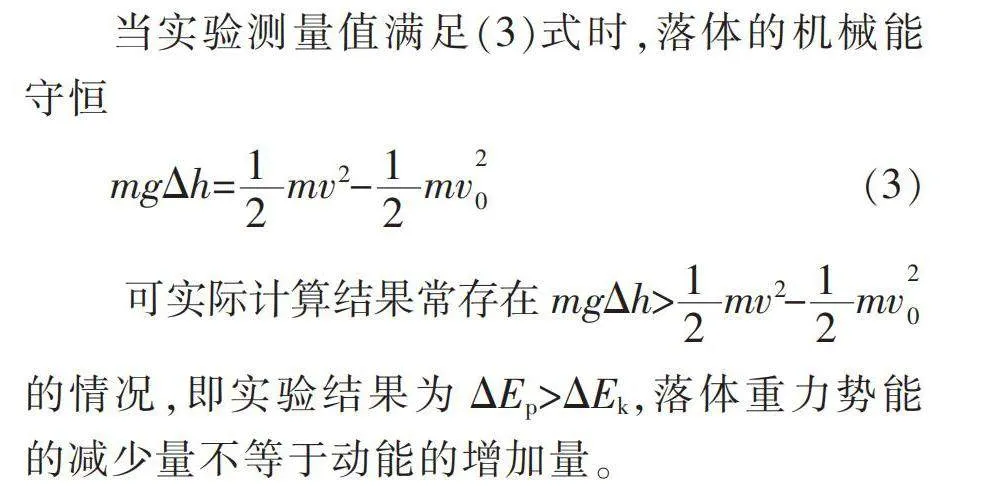

当实验测量值满足(3)式时,落体的机械能守恒

mgΔh=mv2-mv(3)

可实际计算结果常存在mgΔh>mv2-mv的情况,即实验结果为ΔEp>ΔEk,落体重力势能的减少量不等于动能的增加量。

(1)纸带落体实验

根据实际实验情况可知,落体消耗的重力势能不只转化为落体动能,还有一部分用于克服阻力做功即Wf,无法完全满足教材中只有重力或弹力做功的实验条件。先分析空气阻力,纸带打点计时的实验中,落体运动时间保持在1.0 s以内。由于当落体运动时间为1.0 s以内时,其在空气流体中速度增量可达到理想状态的90%及以上[3],故在此空气阻力的影响可忽略不计。主要考虑打点计时器的限位孔、振针与纸带之间的摩擦力为主要影响因素。此时,计算实验相对误差δ应该为克服阻力做的功与重力所做的功的比值

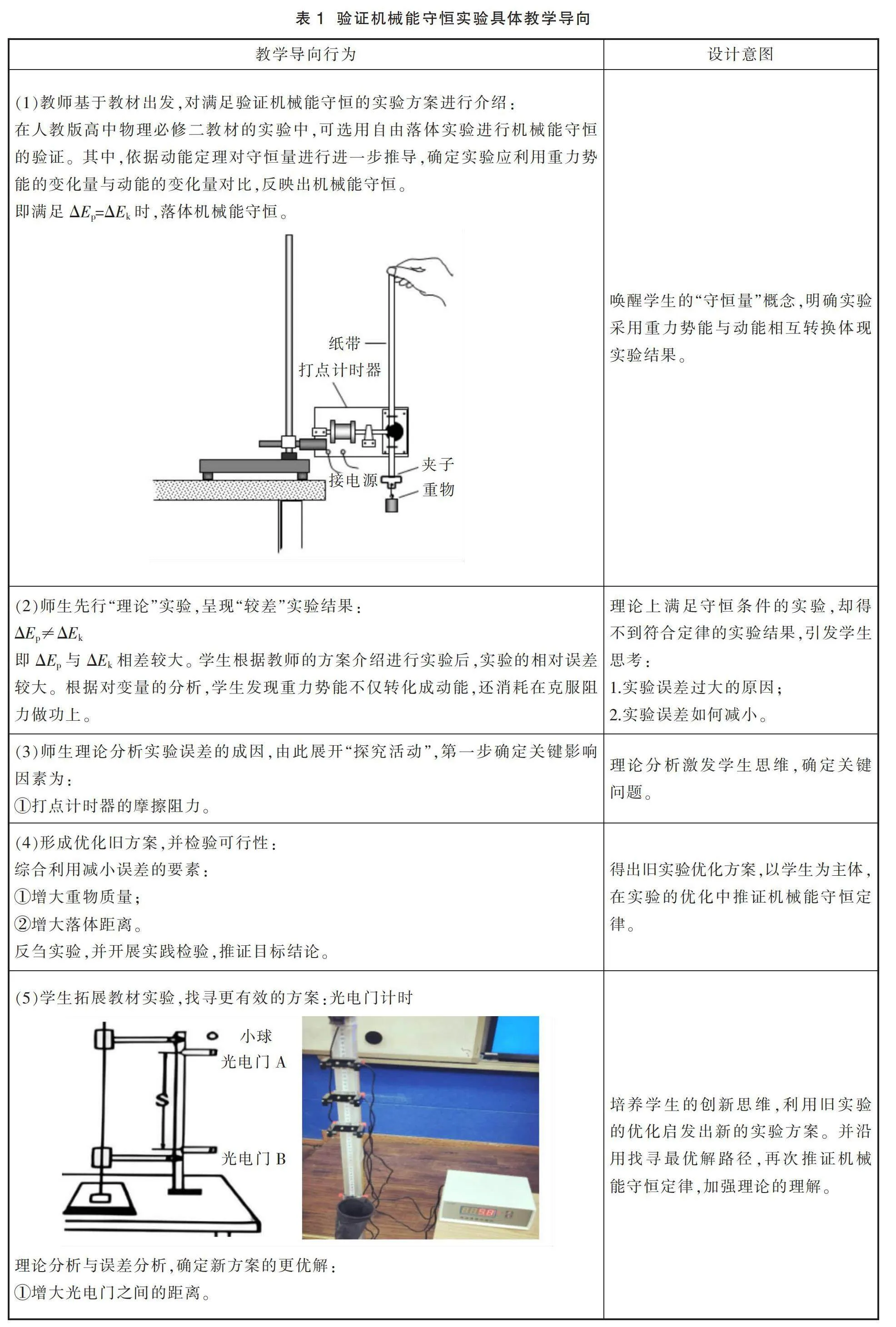

δ==×100%(4)

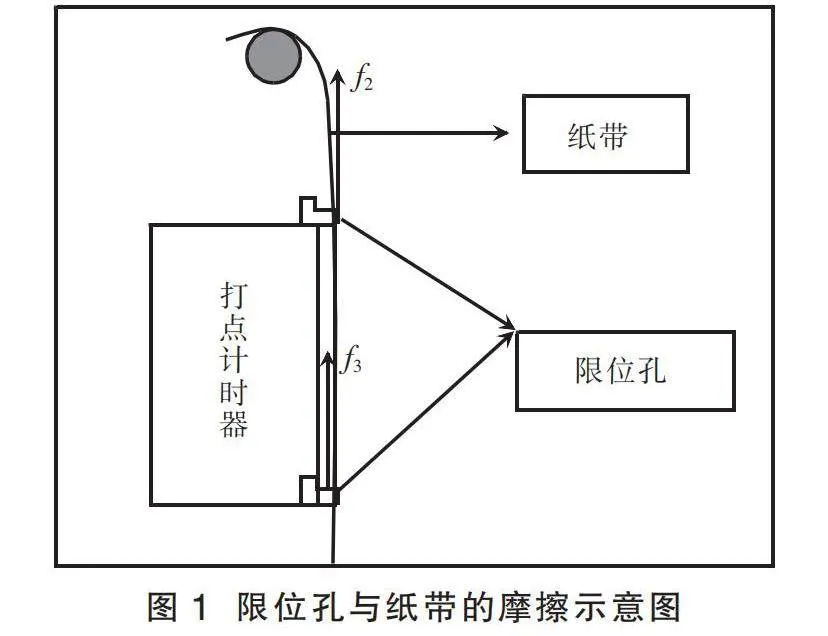

由于打点具有瞬时性,振针与纸带的摩擦阻力看作恒力,记为f1。限位孔与纸带的摩擦作用如图1所示,包含了f2与f3。

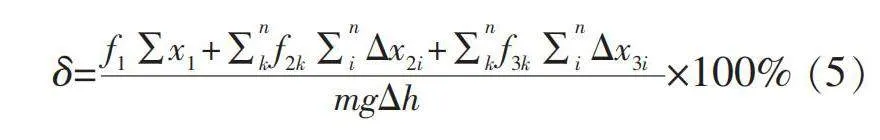

根据摩擦阻力做功计算式,在落体下落一段距离Δh后,误差的计算表示为(5)式。f2与f3是变力,且随着限位孔上方纸带的质量减小而减小[4]。与此同时,虽然纸带与限位孔的接触会随着运动时间的增加而累积,相较于低速运动的纸带,由于纸带速度的不断增大,纸带悬空性更明显,左右抖动可能性减少,故增量Δx与Δx应该成下降趋势,甚至消失。

δ=×100%(5)

随着重物下落,当Δh不断增大时,部分摩擦阻力做功(∑f∑Δx+∑f∑Δx)在重力势能的占比逐渐减小。除此之外,由上述(5)式可知,选用落体的质量m适当增加,而其他条件不改变时同样可以使得实验的误差减小。由此可得出在此实验中寻找更优解的方案:①增大取点间距(增大初末速度测量点之间的间隔点数);②增加落体的质量。

(2)光电门落体实验

根据实验条件可知,使用光电门计时可以规避摩擦阻力带来的影响,但实验效果仍存在误差。主要原因是:数据处理时,用d/t求出某一测量点的瞬时速度v,若落体的挡光距离过大或者两光电门的间距过小,就会使得t的测量值比实际值偏大,所求的速度与瞬时速度相差较大,导致ΔE<ΔE<ΔEp。为了减小这个因素的影响,需要尽可能地减小时间t,即减小挡光距离占光电门间距的比例,可行方案是:增大两光电门之间的距离。

3 实践检验

3.1 先行实验

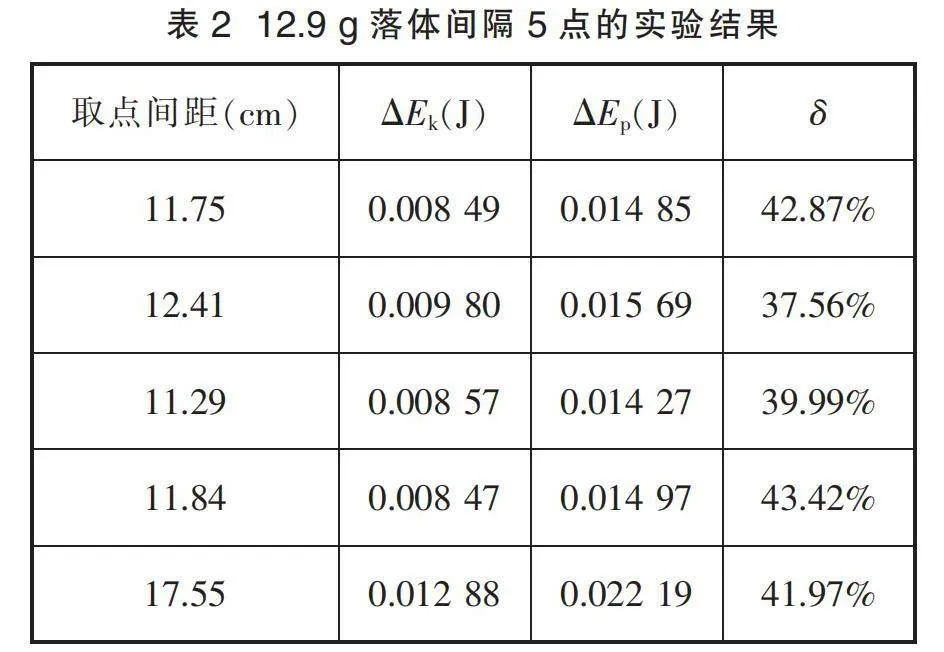

师生依据教材实验方案,选择重物与纸带夹子总质量为12.9 g的落体,初末速度测量点的间隔取点数为5个,并进行了5次实验,结果如表2所示。

可见,实验效果普遍不理想,ΔEk与ΔEp相差过大,实验相对误差大。

3.2 旧实验优化

进行理论分析之后,形成实验优化方案,逐一检验。

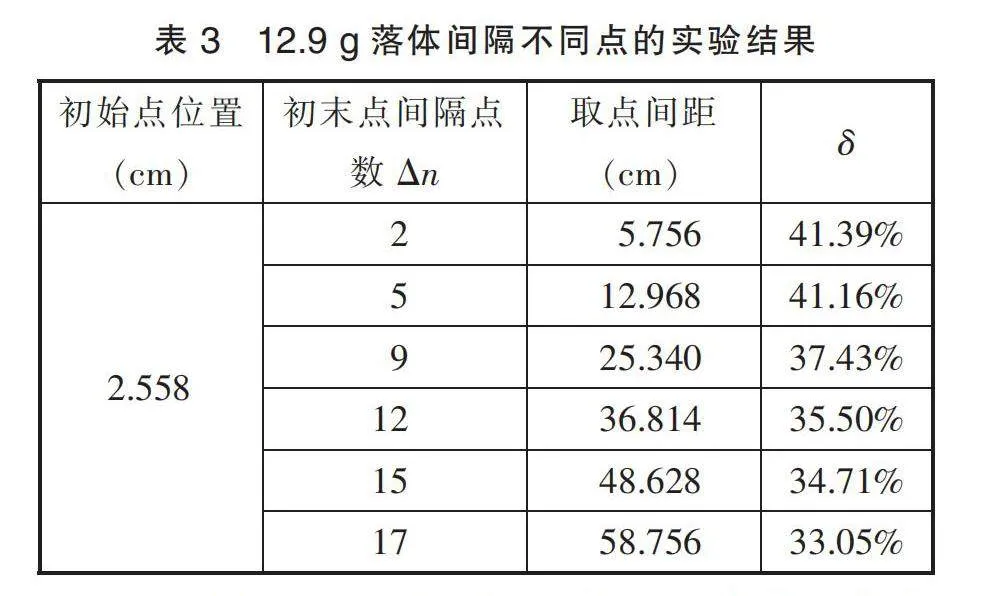

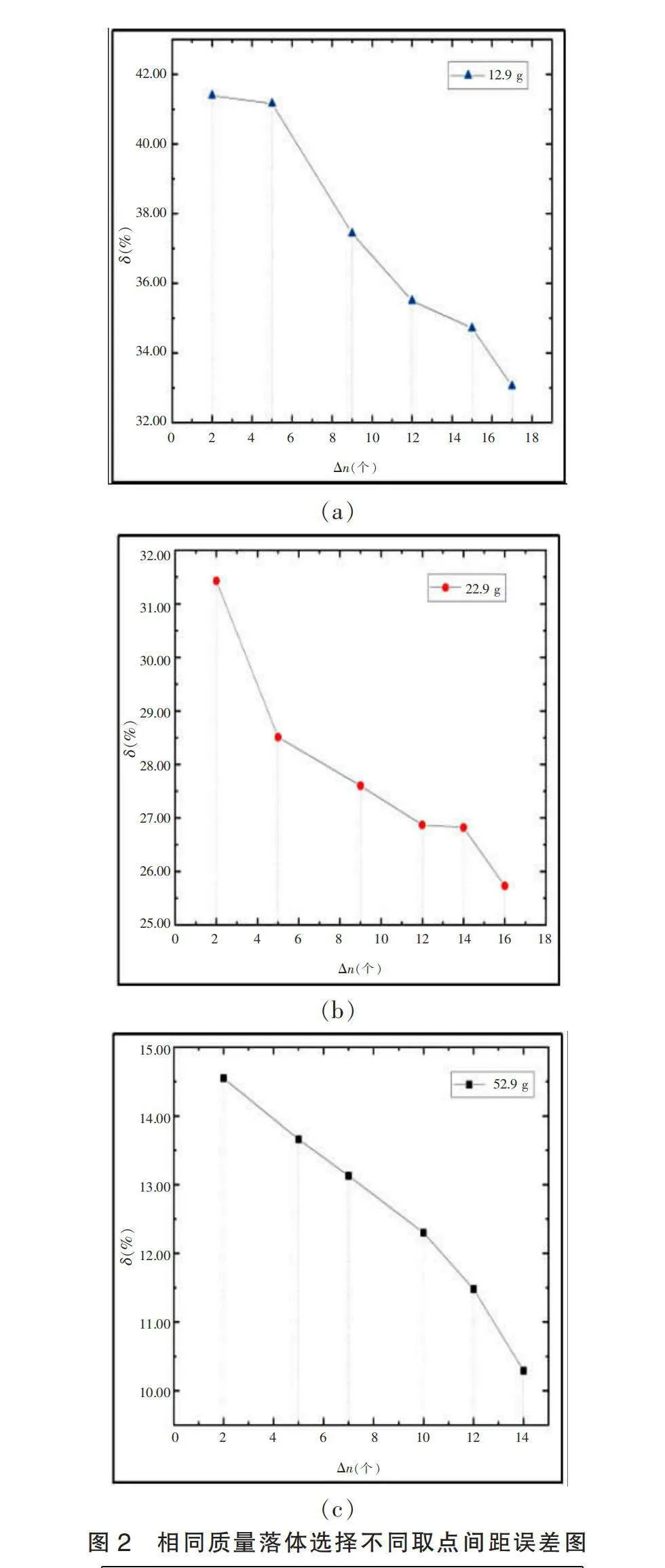

(1)同样选择12.9 g的落体,改变取点的间距即初末点相隔的取点数,进行6次实验得到的结果如表3所示。

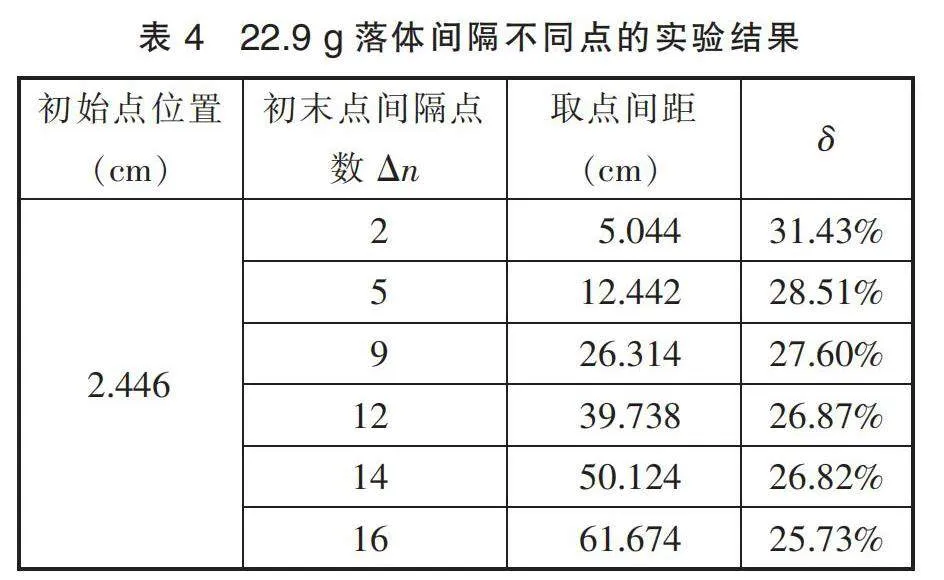

(2)选择22.9 g的落体,改变取点的间距即初末点相隔的取点数,进行6次实验得到的结果如表4所示。

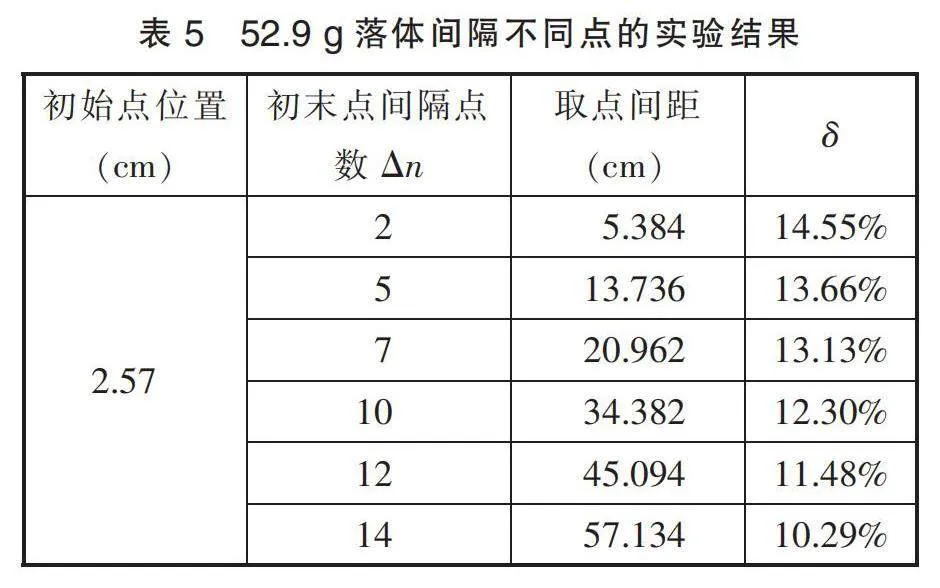

(3)选择52.9 g的落体,改变取点的间距即初末点相隔的取点数,进行6次实验得到的结果如表5所示。

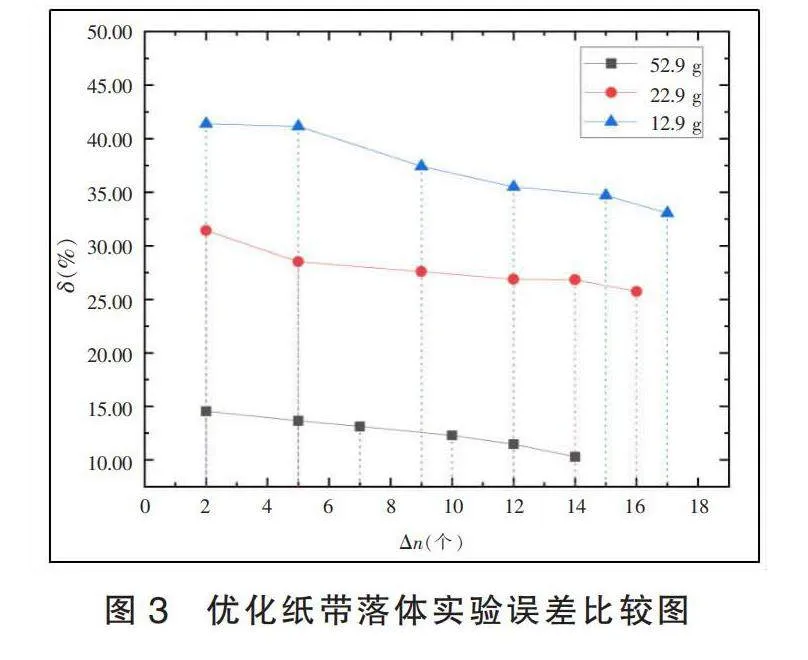

对于上述实验所得的实验数据用Origin软件作误差分析图,如图2所示。

误差分析可见,在选择相同质量落体的情况下,随着取点间距的增大,实验的相对误差逐渐减小。由图3可以明显看出,当选择相同的间隔点数即相同的取点间距时,实验的相对误差随着落体质量的增加而减小。上述实验结果都表明,在减小阻力做功的占比下,动能的增加量更趋近于重力势能的减少量,实验优化方案具有可行性。学生可在优化实验的过程中合理推证,若将克服阻力做功的能量减少至零,即落体仅在重力做功的条件下机械能守恒。

3.3 新实验开发与优化

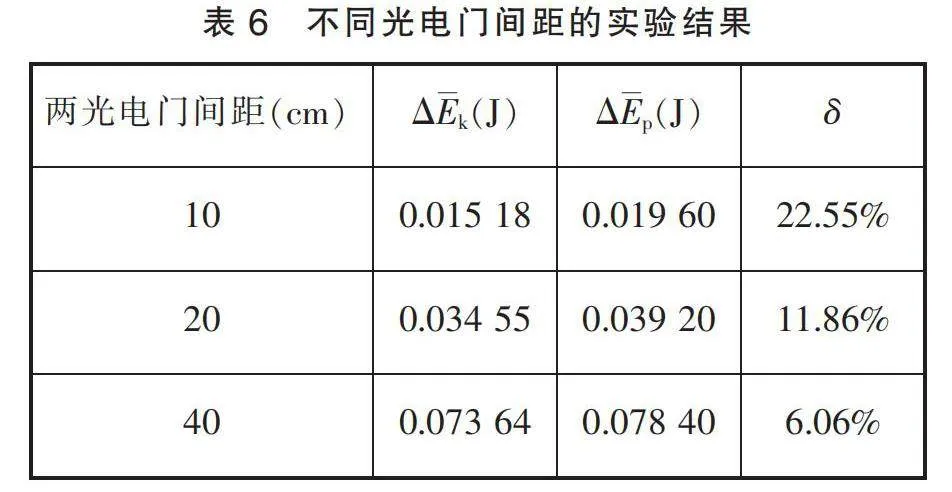

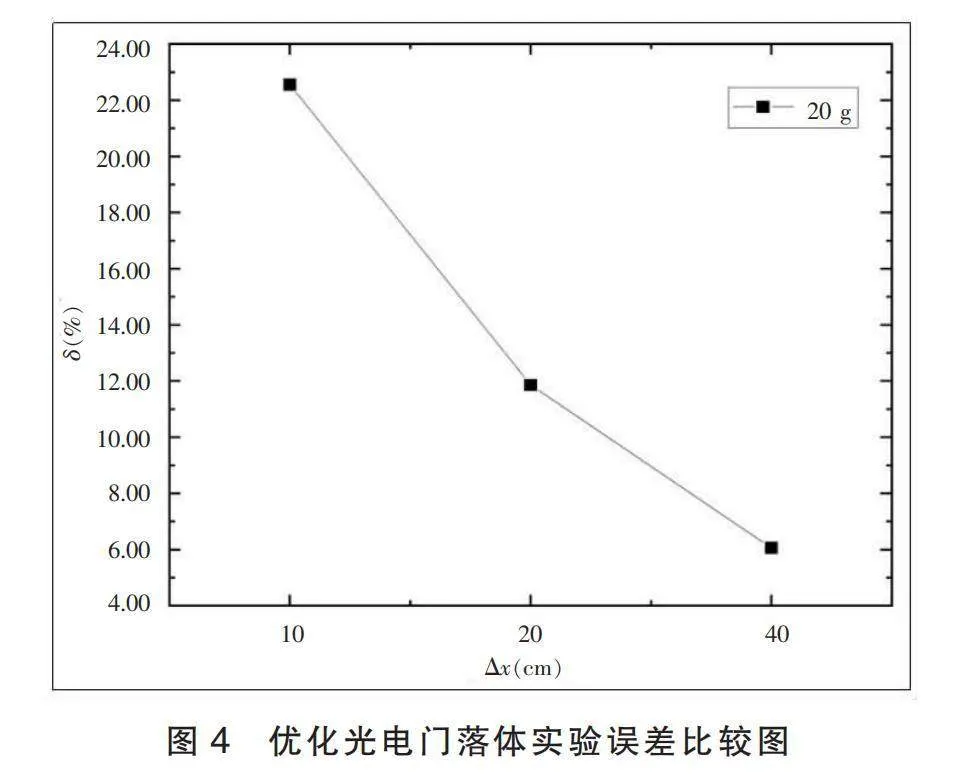

基于旧实验,启发学生设计避免摩擦阻力的方案,获得新实验:光电门落体实验。同样,以优化思想作指导,经过对实验条件的分析,可知需要增大光电门的距离来减小实验误差。在此,选取质量为20 g的圆柱体作为落体,测量落体的挡光距离约为1.668 cm,选取不同的光电门间距Δx,并在每个间距下进行3次实验,实验数据处理如表6、图4所示。

根据实验结果,在逐渐增大光电门之间距离Δx的过程中,实验的相对误差逐渐减小,动能的增加量更趋近于重力势能的减少量,合理推证,当物块的挡光距离占光电门间距的比例足够小,即所求末速度接近实际瞬时速度时,落体的机械能守恒。

4 结 论

物理实验是物理学科核心素养中科学思维与科学探究能力培养的重要载体,探究性实验以及验证性实验虽然在培养学生科学思维与科学探究能力中具有不同方面的侧重,但本身可以相互切换、改良与互补[5]。在验证机械能守恒的实验中,相较于通过教师直接筛选出最佳实验方案进行教学,让误差分析不局限在实验后,将误差分析作为贯穿验证实验中探究的主线,先启发学生发掘出实验条件的差异带来的误差影响,再进一步寻找出实验的更优解,显然更符合学生的身心发展规律,能高效促进学生物理学科核心素养的培养。

参考文献:

[1]徐卫华.基于核心素养的高中物理实验教学延展路径探索——以“实验:验证机械能守恒定律”为例[J].物理教师,2023,44(9):51-54,58.

[2]孙铁斌,魏小亮,杜飞.对新教材中“机械能守恒定律”的教学探讨[J].物理教学,2022,44(5):9-10,15.

[3]陈太荣.空气阻力影响下自由落体运动规律的探究[J].湖南中学物理,2014,29(10):66-68.

[4]廖晨宇.打点计时器测重力加速度实验的误差分析[J].中国新通信,2019,21(3):227-228.

[5]林绍乾.核心素养视域下机械能守恒实验的改良与优化[J].物理教学探讨,2022,40(12):32-37.

(栏目编辑 刘 荣)