构建以核心素养为导向的科学本质教学模式

2024-11-08刘可可张敏玥

摘 要:科学本质教学对于深化学生对科学概念的理解至关重要,能够培养他们的批判性思维与创新能力。为此,研究细化孟克-奥斯本融合模式,创建了“融合模式”课堂流程模型,利用思维逻辑图与史料探索时间线的绘制,通过教学实践落实学科核心素养。以“牛顿第一定律”为例,通过实际教学问题的思考,结合该模型进行基于科学本质的教学探索。

关键词:核心素养;科学本质;融合模式;牛顿第一定律

中图分类号:G633.7 文献标识码:A 文章编号:1003-6148(2024)10-0028-6

收稿日期:2024-07-03

作者简介:刘可可(1997-),女,中小学二级教师,主要从事高中物理教学工作。

“牛顿第一定律”是高中学生理解“理想实验法”的必经之路,但实际教学效果并不完全令人满意。当被问及“理想斜面实验中伽利略是如何解决摩擦力问题的”,学生回答:“增大斜面倾角”。可见,学生并不理解伽利略的思想与物理定律背后的思辨过程。

这些问题引发了一系列对科学本质教学的思考。教学中如何更好地落实学科核心素养中的科学态度与责任?科学态度与责任又包括了科学本质要素。由此,如何促进学生理解科学本质,达成学科素养培育目标,是切实存在的问题。

1 科学本质概念:学业水平划分与范畴

科学本质是指科学所具有的基本特征,是人们对科学本质属性的正确认识。在《普通高中物理课程标准(2017年版2020年修订)》中强调,科学本质是“科学态度与责任”的要素之一,其学业水平划分为5个等级:水平1,认识到物理学是对自然现象的描述与解释;水平2,认识到物理学是基于人类有意识的探究而形成的对自然现象的描述与解释;水平3,认识到物理研究是建立在观察和实验基础上的一项创造性工作;水平4,认识到物理研究是一种对自然现象进行抽象的创造性的工作;水平5,认识到物理学是人类认识自然的方式之一,是不断发展的,具有相对持久性和普适性,但同时也存在局限性[1]。可见,学生对科学本质的理解水平是可以通过教学提高的。

关于科学本质的范畴,采用袁维新对科学本质范畴进行的三个维度划分:科学知识、科学探究、科学事业,并给出了具体的指标(表1)[2]。

2 “融合模式”课堂流程模型

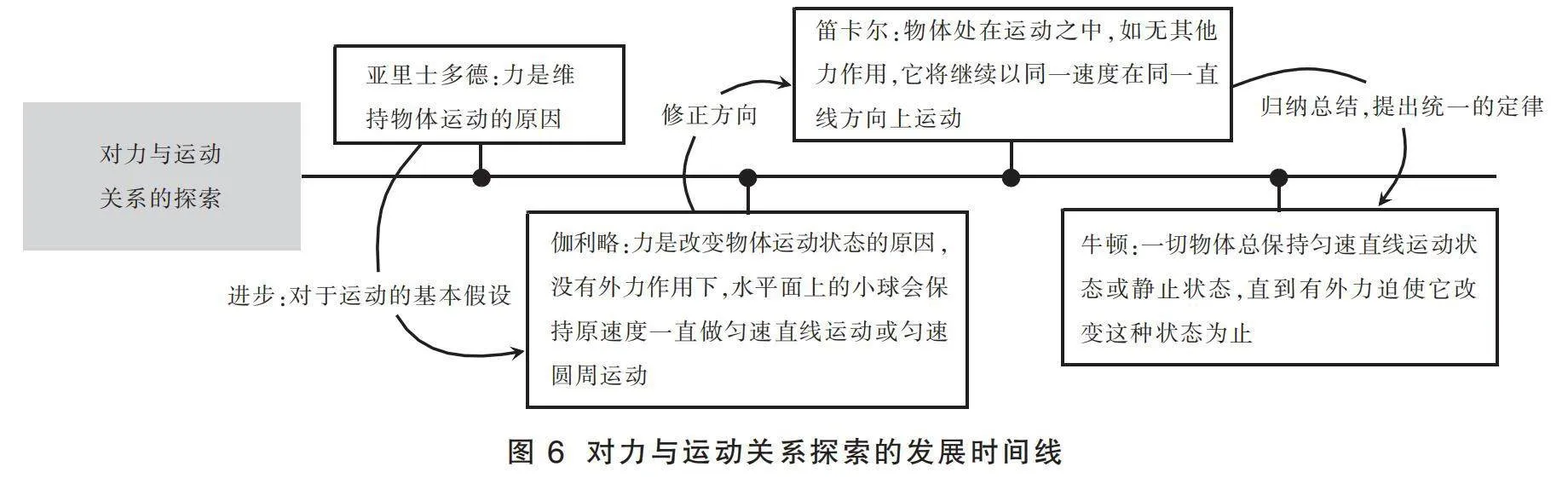

孟克-奥斯本融合模式由孟克与奥斯本提出,是一个将科学史和科学哲学(History and Phi-losophy of Science)融合到科学教育中的六阶段教学模型(图1)[3]。第一阶段,教师演示实验或用实际现象提出问题,激发学生的好奇心;第二阶段,教师可使用任何有效方法引导学生解释现象,并解释他们的思考过程;第三阶段,教师结合历史背景引入科学家们对该现象的不同解释,可整理简短时间线;第四阶段,学生思考这些观点的正确性,设计实验来证实或证伪;第五阶段,教师讲授教科书上的正确理论解释;第六阶段,教师引导学生思考正确解释的发展过程,梳理正确科学概念的产生过程。

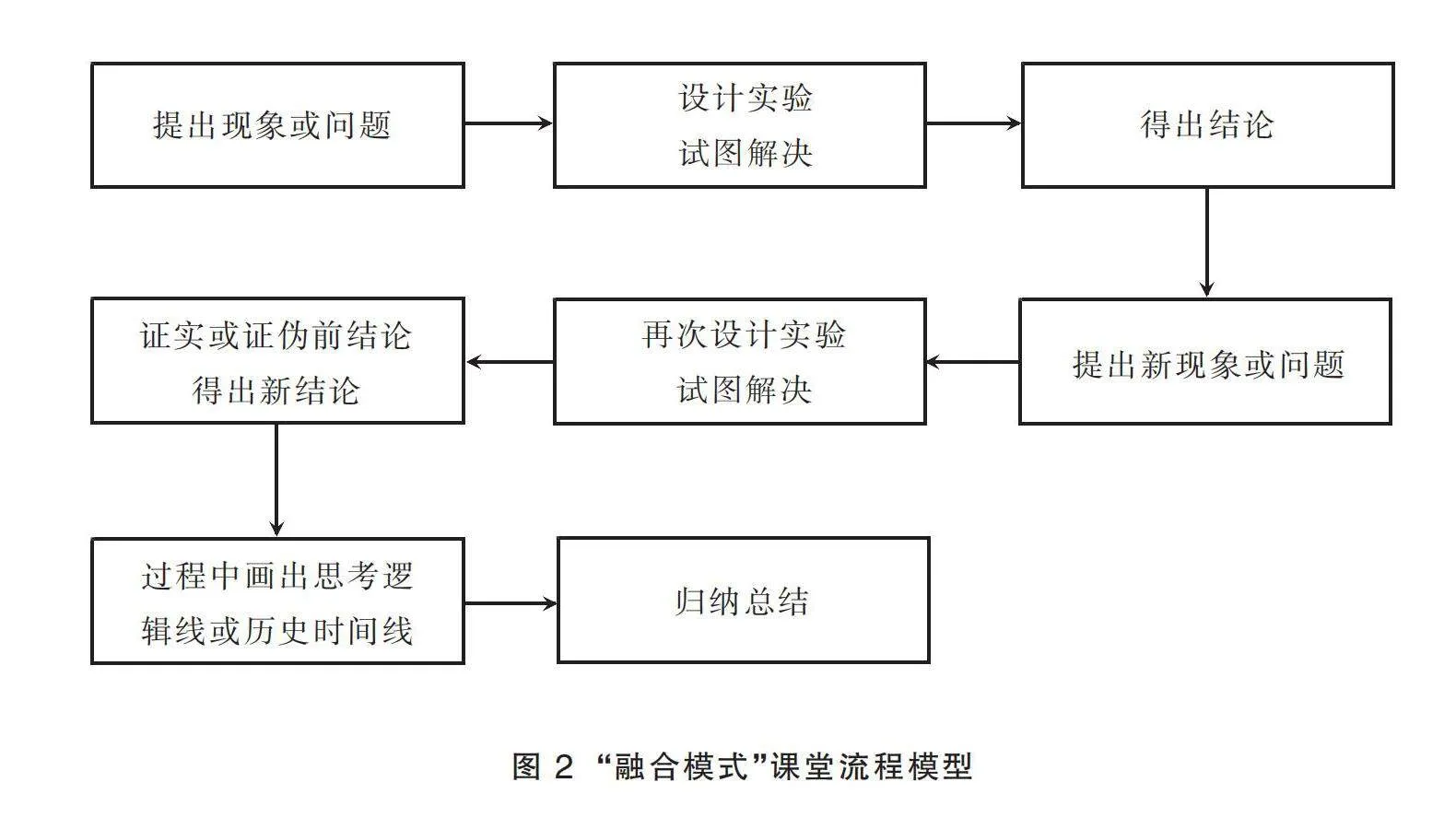

将该模式细化,设计出“融合模式”课堂流程模型(图2)。

3 教学案例:牛顿第一定律

应用“融合模式”课堂流程模型,进行牛顿第一定律的教学探索。试图在课堂上重现历史思辨过程,让学生理解科学本质,还原科学家们的思维进程。

3.1 以“融合模式”课堂流程模型为基础的教学流程图

以“融合模式”课堂流程模型为基础,设计教学流程图(图3)。

3.2 主要教学过程

按照以上教学流程图逻辑,进行主要教学过程阐述。

3.2.1 情境引入

教师演示:上下两小车之间用木板叠放,细绳拉动下面的小车。

教师:同学们在初中已经学习过牛顿第一定律,但知识是随着学习进程螺旋上升的。你能解释小车的运动,但观察生活中不同物体的运动,如烟雾曲线上升、汽车沿公路转弯、蒲公英随风飘动、水花迸溅而出……这么多的运动,你又是否能够用统一的原理全部解释?

通过学习牛顿运动定律,我们就能找到答案。

说明:从演示小车的运动扩展至世间万物的运动,创设情境,引出课题——世间万物的运动遵循着一个统一的原理。激发学生的求知欲,为后续教学作铺垫。

3.2.2 新课教学

过程1:亚里士多德所处的时代背景、观察法与运动观。

教师:人类很早就尝试统一解释万物的运动。从古希腊到牛顿力学建立的过程中,最早留下思想痕迹的是亚里士多德。他是如何解释物体运动的?

学生:力是维持物体运动的原因。

教师:是的,但历史的发展并没有这么直接。

教师:亚里士多德生活在古希腊时期,这是一个哲学、科学和艺术高度发展的时期。这个时代,人们对于自然界的好奇心和探索精神十分强烈,这促使了包括物理学在内的多个学科的发展。宗教和神话仍然在社会生活中占据重要地位,柏拉图的理想主义哲学自然也影响了亚里士多德对自然现象的解释。

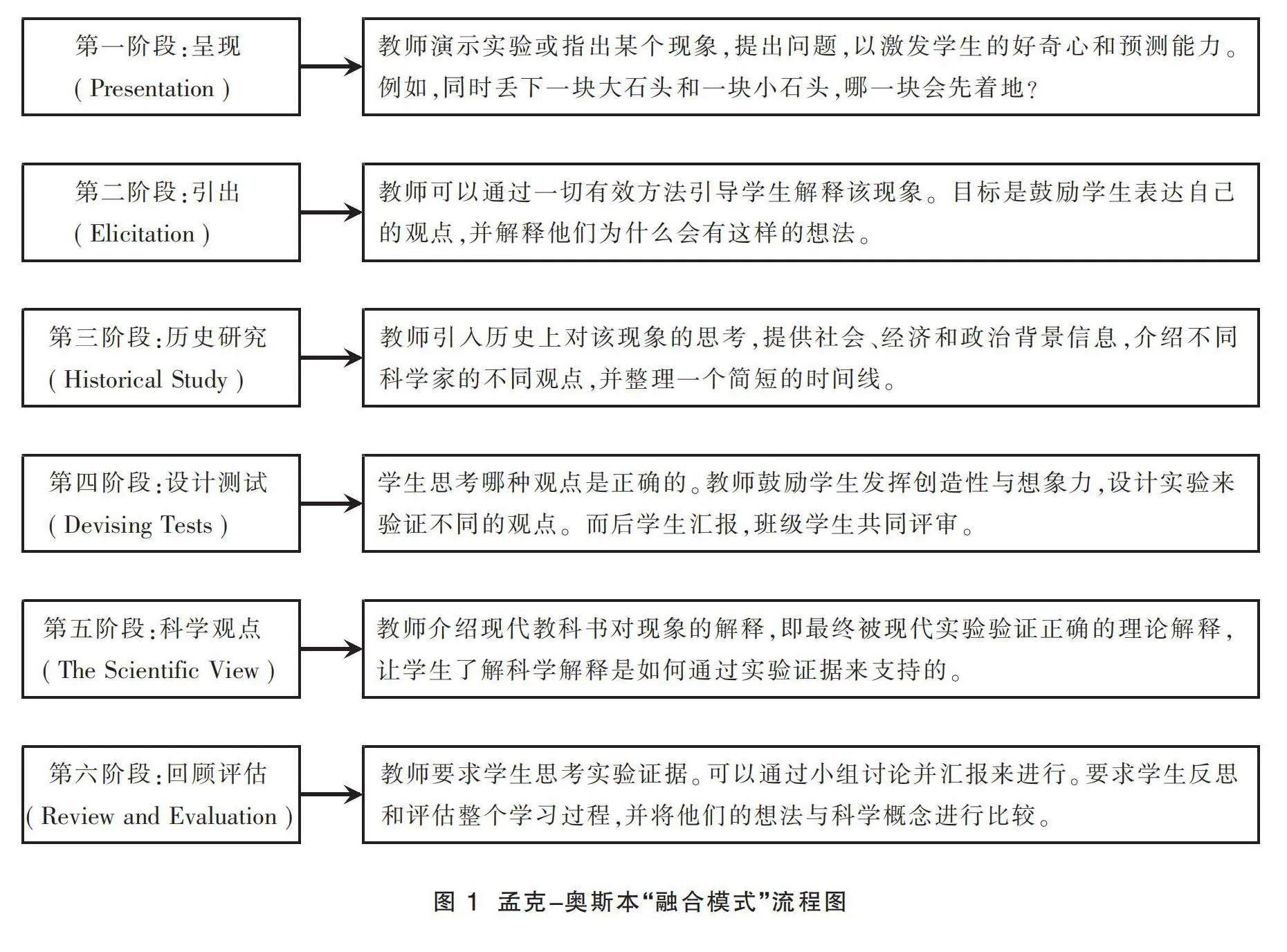

在这些因素影响之下,亚里士多德把运动分为两大类:自然运动和强制运动(图4)。

自然运动是指每种元素都有其自然的、静止的状态和位置。例如,土元素的自然状态是静止于宇宙中心,而火元素自然上升。世间万物的元素属性不同,所以它们的运动不同。强制运动是指当物体被迫以不同于其自然状态的方式移动时,需要一个外部的力来维持这种运动。一旦外力停止作用,物体就会返回其自然状态。

亚里士多德认为物体的最初状态是静止的,力是维持物体运动的原因。当时亚历山大大帝的征服活动扩大了希腊文化的影响范围,也为亚里士多德的学说提供了更广泛的传播空间。因此,他的思想延续了两千多年,被奉为真理。为什么亚里士多德会这样认为?

学生:靠生活经验。这和人们观察到的现象相符。

说明:学生理解亚里士多德的历史背景与思想来源,有助于更好地扭转前概念——物体总是由静止开始运动的。

过程2:亚里士多德的谬误。

教师演示:手推书本,不推不动,手推书动。因此,亚里士多德认为物体运动需要力来维持。请举实例或用实验反驳。

学生:手快速用力推书本,手离开后书本依然运动。物体运动不需要力来维持。

教师:对此,亚里士多德是这样解释的:自然界厌恶真空,书走过的地方变成了真空,需要空气来填补。因此,是空气给书一个力,推着书继续运动。请反驳亚里士多德。

学生:是什么推着空气动的?

教师:亚里士多德无法解释空气的运动原因,他的思想内部是相悖的。

说明:以两个实验中同一物体的运动却有不同结论的认知冲突,引出伽利略的思想与实验。

过程3:伽利略所处的时代背景。

教师:伽利略是17世纪初的意大利科学家,17世纪是科学革命的开始,是文艺复兴时期,也是一个哲学、科学和艺术高度发展的时期。人文主义思潮鼓励了对古典文献的研究,伽利略受到了古希腊哲学家的启发,特别是对亚里士多德物理学的批判。意大利城邦的经济繁荣为艺术和科学的发展提供了资金支持,同时技术上的进步(如望远镜)以及比萨和帕多瓦大学的教育改革等因素,都对伽利略的研究产生了影响。

教师:可见,是时代造就了这些物理史上璀璨星光般的科学家。

过程4:伽利略的理想实验法与运动观。

教师:人们开始重视实证观察和个人创造力。伽利略看出了亚里士多德思想的矛盾,设法重新解释力与运动的关系。他通过实验尝试推翻两千多年的权威思想,这是需要勇气的。

教师:首先,请同学们和伽利略一样,观察物体在不同斜面上的运动。

学生:球沿斜面向下滚动,速度变大;沿斜面向上滚动,速度减小。可以合理推测出球沿水平面运动,速度不变。但是,实际上水平运动的球因为摩擦力作用还是会静止。

教师:于是,伽利略大胆假设“光滑水平面上,不受力的物体会一直匀速运动下去”。当时他已经利用斜面研究过匀加速运动,于是他选择继续用斜面来设计实验证明自己的假设。他的经典实验——理想斜面实验开始了。

教师:他把两个斜面对接,发现小球沿左边斜面滚下,一定会滚上右边斜面。但首先他得想办法解决摩擦力的问题。实际中摩擦无法完全消失,于是他通过观察摩擦逐渐减小的实验现象,来合理推测没有摩擦力的理想情况。可以怎样设计实验?

学生设计并进行实验:把两个斜面对接,在斜面铺上不同材料,观察小球从左边斜面同一位置滚下,到达右边斜面的高度情况。

学生:斜面越光滑,小球到达的高度越高,越接近释放的初始高度。合理推理,如果斜面完全光滑,小球就会到达原高度。

教师:你们也开始像伽利略一样合理推测了。伽利略成功解决了摩擦力的问题后,他逐渐减小右边斜面的倾角,使斜面逐步接近水平面,观察小球的运动情况。由此合理推测小球在水平面上的运动情况。同学们重复伽利略的实验步骤,有什么现象?

学生:斜面倾角减小,球必须走更远的距离才能回到原高度。

教师:于是,伽利略提出“如果有一个无限长的光滑斜面,可以无限减小倾角,球要滚多远才会到达原来的高度”。

学生:小球需要回到原高度才会停止,但它永远到不了原高度。推理得出“没有外力作用下,水平面上的小球会保持原速度一直匀速运动”。

教师:此时,伽利略已经初步有了惯性的观念。请同学们分组讨论,尝试画出伽利略的思维逻辑流程图。

学生讨论后画图(图5)。

教师:伽利略所处的时代条件不够,无法实际验证推理结果,但现在我们可以做到了。

教师演示:滑块放在装有光电门的已调平通气气垫导轨上,给滑块一个初速度,滑块近似做匀速直线运动。

教师:相较于亚里士多德,伽利略的进步之处是对于运动的基本假设。他开始考虑物体初始的状态是运动着的,而非必须由静止开始。他通过什么手段逐步推翻亚里士多德的思想?

学生:观察、实验、逻辑推理。

教师:伽利略很伟大,他把实验带进了物理研究。完全光滑只是理想情况,实际生活中是不存在的。亚里士多德没有惯性思想,因为他想象不到没有摩擦的世界——他所有的思想都是来自生活经验。一个“摩擦力”阻碍了物理学发展近2000年,直到伽利略时代到来。伽利略的思想开辟了后人观察宇宙的新视野。所以,我们在生活与科研中都不能只看表面现象下结论。

教师:伽利略的理想斜面实验是一个典型的理想实验。理想实验是一种经典的物理研究方法,以可靠事实为基础,突出主要因素,忽略次要因素,通过抽象思维来揭示自然规律。它是人们合理外推,实际上无法做到的实验。但它并不是脱离实际的主观臆想,而是以真实的科学实践为基础,作出更深入的抽象分析。

教师:伽利略的理想斜面实验,基于的可靠事实是什么?忽略的次要因素是什么?

学生(思考讨论交流):可靠事实是:①小球沿左边斜面滚下,一定会滚上右边斜面;②斜面越光滑,小球从左边斜面同一位置滚下,在右边斜面上升的高度越接近原高度。忽略的次要因素是摩擦力,即小球由静止释放后,将在右边斜面上升到初始高度。

说明:以物理学史开展新课,让学生梳理理想实验思维逻辑流程图,重走伽利略的思想过程。通过不断进阶的实验逐渐跨步到思想层面的合理外推。给学生进行理想实验的思想渗透,培养学生的观察分析能力、物理思维能力和科学研究的态度。

过程5:伽利略的谬误与笛卡尔的修正。

教师:没有人是完美的,伽利略也犯了错误。他认为圆周运动也是物体惯性使然。笛卡尔纠正了这一点,将惯性作为一种理论提了出来,在运动方向上进行了完善:物体处在运动之中,如无其他力作用,它将继续以同一速度在同一直线方向上运动。

说明:讲述科学不断被修正进步的过程。

过程6:笛卡尔的谬误与牛顿的归纳总结——牛顿第一定律。

教师:但笛卡尔把一切归因于上帝的安排,没能用统一的原理来解释力和运动。直到牛顿归纳总结前人思想,构建了完备统一的力学体系。他在《自然哲学的数学原理》一书中明确了惯性概念,提出牛顿第一定律,又称惯性定律,表述为“一切物体总保持匀速直线运动状态或静止状态,直到有外力迫使它改变这种状态为止”。

教师:牛顿第一定律的内涵是在说明物体不受力时,会保持原有的方向和速度大小继续运动,不会发生变化。

学生:物体具有惯性,有保持原有运动状态的性质。

教师:何时物体的运动状态不得不变化?

学生:物体受力时才会改变运动状态。力是改变物体运动状态的原因。

教师:牛顿第一定律其实是推理得出的结果。为什么这么说?

学生:不受力的物体是不存在的。但所受合力为零的物体存在,与不受力的物体具有同样的受力效果。

说明:学生理解牛顿第一定律的内涵与外延,明确牛顿的进步之处是在前人的理论基础上构建了完备统一的力学体系,通过归纳总结提出了宏观的运动定律。

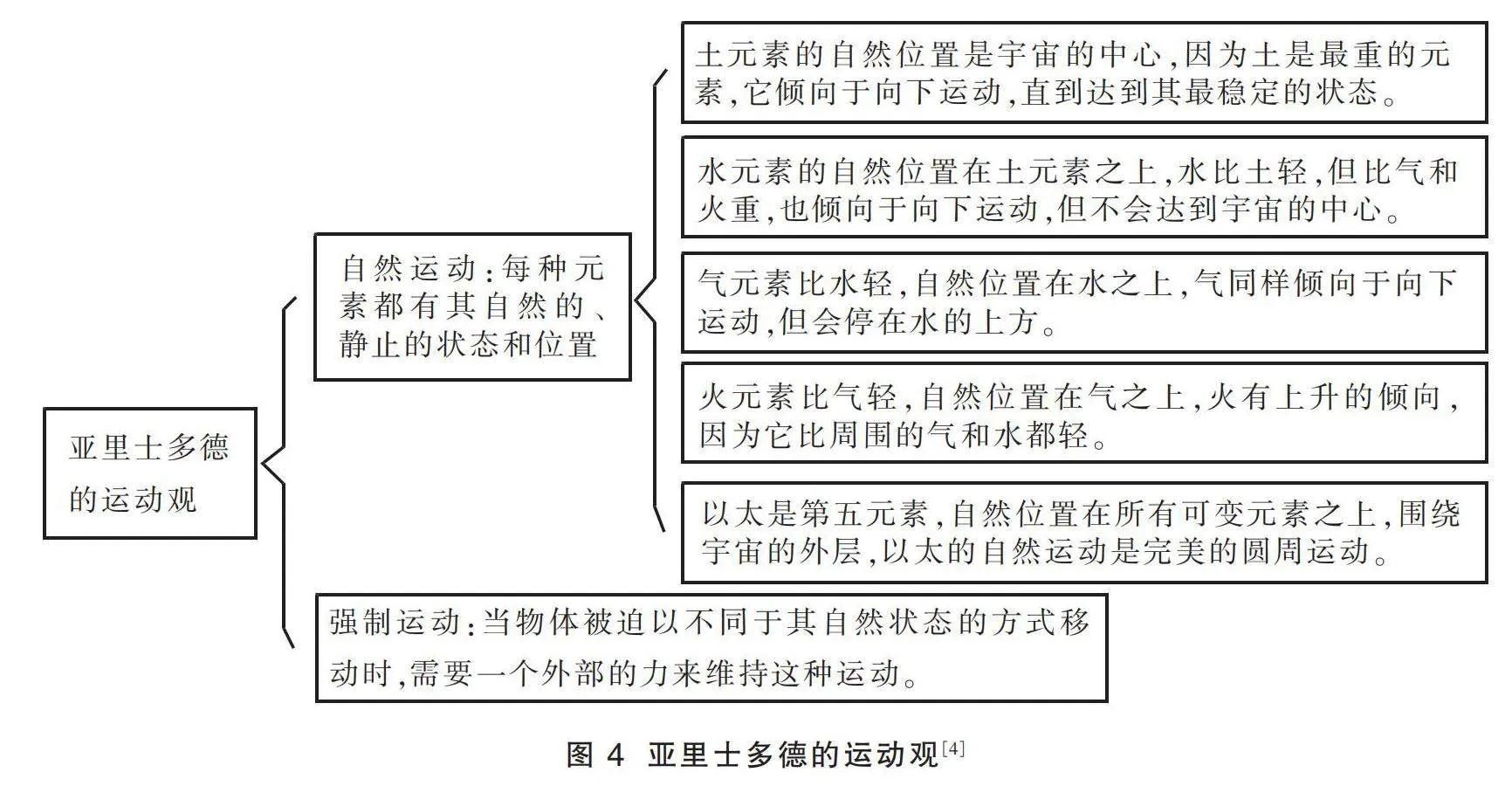

过程7:学生画出对力与运动关系探索的发展时间线。

教师:同学们了解了牛顿第一定律提出的物理学史。请分组讨论,画出对力与运动关系探索的发展时间线。

学生讨论后画图(图6)。

过程8:深入思考惯性概念与实际问题解决。

教师:书放桌上静止。手推书,书动,撤去力,书又慢慢停下来。这个过程中书在哪些时候具有惯性?

学生:一直都具有,惯性是物体的性质。

教师:请深入思考。书的运动状态在改变,没有维持原来的速度。凭什么说书具有惯性?这个问题我们留作课后思考题。提示同学们,书的速度可以突变吗?从这个点切入,深入思考惯性概念。

教师:请用牛顿第一定律来解释不同物体的运动。烟雾曲线上升、汽车沿公路转弯、蒲公英随风飘动、水花迸溅而出……物体为什么会有这些运动?

学生:烟雾颗粒受到重力和空气对它的力,汽车受到发动机的动力与地面摩擦力,蒲公英受到风力作用,水滴受到弹力与重力……所以它们在改变运动状态。

说明:帮助学生加深对惯性的理解,将理论应用于实际。

4 结 论

在物理教学领域,“融合模式”课堂流程模型对深化科学本质的教学具有显著的促进作用。该模型强调对科学家思维过程的重视,以及科学知识不断演进和修正的动态特性。通过绘制精心设计的逻辑图和时间图,不仅向学生传授科学知识,更在思维层面进行渗透,引导学生深入探讨科学本质,包括科学与社会的互动与科学知识的多维属性:认识性、局限性、主观性和创造性等。这种教学策略为学生提供了一个全面而深入的科学理解框架,是实现物理学科核心素养教育目标的有效途径。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.普通高中物理课程标准(2017年版2020年修订)[S].北京:人民教育出版社,2020.

[2]袁维新.科学本质理论:基本观点与范畴[J].科学学研究,2010,28(6):809-815.

[3]Monk M,Osborne J.Placing the history and philosophy of science on the Curriculum:A Model for the Development of Pedagogy[J].Science Education,1997,81(4):405-424.

[4]胡轩阁,王云霞.从“元素的地球”到“预设的地球”——试论哥白尼对亚里士多德地球理论的革新[J].自然辩证法研究,2022,38(3):89-94.

(栏目编辑 刘 荣)