第26课 同步练习

2024-11-07杨艳

单项选择题

[基础训练]

1. 1956年中共八大上,陈云提出“三个主体,三个补充”的经济思想:国家经营和集体经营是工商业的主体,个体经营为补充;计划生产是工农业生产的主体,自由生产为补充;国家市场是市场的主体,自由市场为补充。这表明当时中国( )

A. 开始全面调整全国的工业布局

B. 进行了大规模的三线建设

C. 探索适合国情的社会主义道路

D. 实施“文革”后的经济调整

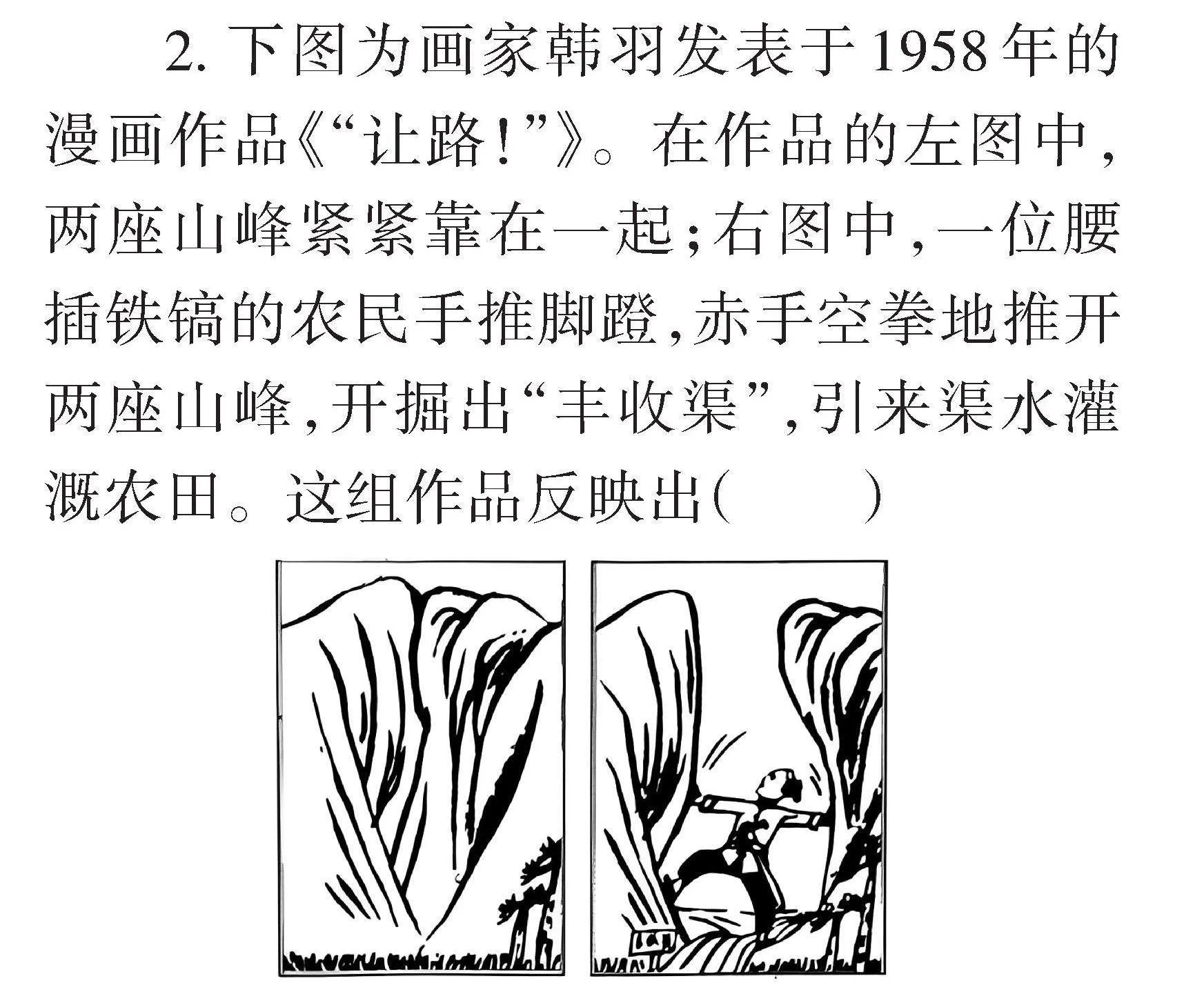

2. 下图为画家韩羽发表于1958年的漫画作品《“让路!”》。在作品的左图中,两座山峰紧紧靠在一起;右图中,一位腰插铁镐的农民手推脚蹬,赤手空拳地推开两座山峰,开掘出“丰收渠”,引来渠水灌溉农田。这组作品反映出( )

A. 经济严重困难局面的改变

B. 农业合作化提高生产效率

C. 人民创造美好生活的热情

D. 农民成为国家建设的主力

3. “到1962年快结束的时候,粮食总量达到3200亿斤,比上一年增产250亿斤;农业总产值比上一年增长62%,结束了三年连续下降的状况;国家财政收支基本平衡,结束了连续四年的财政赤字的状况;市场商品供应有所缓和,全国物价稳定,市场繁荣;城乡人民生活有一定提高;农轻重及工业内部比例失调的情况有所改善”。这主要得益于( )

A. 社会主义建设总路线的提出

B. “调整、巩固、充实、提高”方针的实行

C. 家庭联产承包责任制的推广

D. “四个现代化”伟大目标的提出

4. 有学者在评价中国近现代某一历史时期时指出:此时的中国把精力过多地集中在国体民主上而忽视了本应是重点的政体民主建设。与此相适应,党的治国方略、方式就不是与法律化、制度化的民主政治建设相适应的“依法治国”,而只能是适合阶级斗争的“政策治国”。由此可知,该历史时期为( )

A. 土地改革 B. “大跃进”

C. 人民公社化 D. “文化大革命”

5. 1964年,许多友好国家和人民热烈祝贺中国取得的一大成果,普遍认为这一成果使世界力量对比发生了变化,打破了少数大国的垄断企图,使亚洲和世界和平得到更有力保证。这项成果是( )

A. 成功爆炸了原子弹

B. 载人航天技术取得重要突破

C. 5G技术快速发展

D. 高速铁路里程跃居世界第一

6. 在20世纪六七十年代,使我国国防力量得到增强,工业布局得到改善的原因是( )

A. 大规模三线建设的开展

B. “百花齐放、百家争鸣”方针的提出

C. 引进外资和国外先进技术

D. 建立社会主义市场经济体制的提出

7. 20世纪70年代,中国外交打开新局面,迎来了新中国成立以来与世界各国建交的又一次高潮。属于这一时期外交成就的是( )

A. 中国政府提出了和平共处五项基本原则

B. 新中国取消帝国主义在中国的一切特权

C. 中国在万隆会议上提出“求同存异”方针

D. 中美两国结束敌对状态开始走向关系正常化

[进阶训练]

8. 新中国成立初期的一段时期,农村集市贸易的传统基本上被保留下来,并在一定程度上得到了恢复和发展。1956年经过社会主义改造后,在社会主义统一市场内,国营商业、合作社商业和集市贸易三条商品流通渠道并存,并各自发挥作用,这表明当时我国( )

A. 创新农村基层政权管理体制

B. 加速了国民经济的恢复

C. 缓解了灾害造成的粮食短缺

D. 积极探索中国发展道路

9. 1958年,全国掀起了大招工的浪潮,职工总数从上年度的3100万剧增至5194万。1961年,中央又作出大幅度精简职工的决策。随后两年,全国共减少城镇职工2546万人。这一变化( )

A. 有利于克服严重的经济困难

B. 防止了“左”倾错误的发展

C. 推动了国民经济的快速发展

D. 加强了社会各阶层的流动

10. 20世纪六七十年代,党和政府采用大会战模式推进铁路工程,设立以成昆线为中心的西南铁路建设指挥部,组建总数达30余万人的联合筑路大军,组织沿线地方政府开展支援铁路建设工作,成功修建了成昆、襄渝等一批铁路。这一模式( )

A. 使得中国基础设施建设走在世界前列

B. 折射出特定历史环境下国家政策选择

C. 促使西南地区整体性贫困得到了解决

D. 得益于社会主义市场经济体制的建立

11. 在20世纪60年代末,同中国正式建立并保持外交关系的国家有40多个,基本上是社会主义国家和亚非国家。到1972年底,同中国建立正式外交关系的国家达到80多个。20世纪70年代初中国外交取得重大突破的关键是( )

A. 和平共处五项原则的确立

B. “求同存异”方针的提出

C. 中美关系开始走向正常化

D. 中日外交关系的正式建立

非选择题

12. 阅读下列材料,回答问题。

材料一 1958—1960年,中国“大干快上、多快好省”地建设社会主义虽给中国经济带来了巨大破坏,但也表达了几百万人的热情。

——整理自[美]费正清《费正清论中国:中国新史》

材料二 从一九五六年建立起社会主义基本制度到一九六五年完成经济调整工作,中国的社会主义建设经历了十年的艰难探索……大中型的水利建设施工项目达二百九十多项,除用于治理淮河外,还用于治理黄河、海河两大水系等。机耕面积在耕地总面积中的比重由百分之二点四上升到百分之十五。机灌面积在灌溉总面积中的比重由百分之四上升到百分之二十四点五。这十年,在中国现代化的道路上跨出了前所未有的一大步。六十年代中期的中国,已经不再是一九四九时的中国那样,从而为日后的改革开放做了重要准备。

——摘自金冲及《二十世纪中国史纲》

(1)据材料一并结合所学知识,指出20世纪五十年代中国开展的工业化实践及其影响。

(2)据材料二,指出1956年至1965年间我国农业“现代化的道路上跨出了前所未有的一大步”的主要表现。结合所学,扼要说明这十年的成就为日后的改革开放做了哪些方面的“重要准备”。

(参考答案见下期)