中国传统人物绘画中线的艺术

2024-11-04周鑫璐

[摘 要]中国传统绘画在线条的运用上有独特的表现方式,线条的表达具有丰富的艺术感染力。而人物绘画是中国画中的重要表现主题,其中线的艺术在表达上也呈现出独特的形式。首先对中国画用线的艺术手法进行概述。其次,以具有代表性的人物画家吴道子的作品为例,通过对作品进行分析,挖掘作品中线的艺术形式与绘画观念,进一步深入探索中国传统人物绘画中线的艺术表现的整体特点,进而更好地发掘绘画中线的艺术表达魅力。

[关 键 词]线条;人物绘画;吴道子;艺术表达

[中图分类号]J21 [文献标识码] A [文章编号] 2095-7556(2024)29-0061-03

文献著录格式:周鑫璐.中国传统人物绘画中线的艺术:以吴道子作品为例[J].天工,2024(29):61-63.

一、线的表现综述

(一)线的概述

线是几何学中的基本要素,具有丰富的性质和广泛的应用。线可以用来描绘物体的边界和轮廓,可以为作品增加结构、定义形状、传达动态和表达情感。线也可用于描绘物体的质感、纹理,以增加画面的真实感和触感。线的形态则可传达情感,通过加粗、加深或改变线的形状强调画面中的重要元素。由此可见,线在艺术创作中有着丰富的表现力,对于描绘物体的边界和轮廓发挥着重要作用。

在绘画艺术中,运用简单、明确的线条勾勒出物体的形象、轮廓是绘画较早的表现手法。线条对绘画艺术十分重要,并且随着绘画艺术的发展,线条受到人们的关注。人们利用线的排列组合描绘所看到的物象和情景。线条也具有装饰性,逐渐成为人类记录生活的基本语言符号。传统绘画在线的艺术表达上具有鲜明的特点,以下对传统绘画中线的运用进行简要分析。

(二)线的运用

线是中国古代艺术的灵魂,也是中国画造型的基础,线的表达历来被中国画家所重视。旧、新石器时代,人们在兽骨、龟甲、陶器、岩壁等材料上描绘几何形纹样、动物纹样、植物纹样和人物纹样的线条。战国时期,线条表达逐渐丰富,在《人物龙凤帛画》《人物御龙帛画》中运用墨线勾描。汉代时期,线的表达进一步发展,但是还未能达到表达质感的效果。魏晋时期,中国绘画开始系统地理论化,以顾恺之为代表创作的人物绘画,使用线来表达,使画面更具表现力。顾恺之运用“春蚕吐丝”般的线条作画,粗细变化较少。张僧繇运用“点、曳、斫、拂”的表现方式进行绘画,开创了“疏体”的绘画技法,进而创造出独具特色的风格,后人称之为“张家样”。曹仲达在人物绘画的表达上,经常运用稠密的细线,而且衣服紧窄,人们尊称其绘画风格为“曹衣出水”。吴道子继承且发展了勾、皴、点、染的技法,有“吴带当风”之美誉,打破了顾恺之“春蚕吐丝”的风格。到了南齐,谢赫开创了“六法”,六法强调中国线描注重写意美和气韵表现,以“气韵生动”为最高境界,并且具有丰富的形式美感。宋朝以后,线条表达的方式逐步从传统技法中跳脱出来,逐渐走向成熟,形成了“十八描”,这种绘画方式是18种绘画的基本勾线方法。宋代画家李公鳞在继承吴道子白画形式的基础上继续发展了白描的绘画技法,马远、夏圭等画家也在线的基础上熟练掌握了斧劈式的线型表达。元、明、清时期的画家为了描绘各种各样的山石,在线的基础上拓展了许多皴法。元朝的赵孟頫在绘画上主张“书画同源”,使画面中的形象具有极强的艺术感染力。明清时期,人物画的表达逐渐注重光影的塑造,但仍然未摆脱用线造型这一传统的绘画方式。如今的新工笔绘画,也是以线条来表现。

从中国传统绘画的发展历程来看,在中国绘画的历史长河中对线条的运用呈现出丰富的变化,线条的造型与表现风格不尽相同,从而产生了造型丰富且特点鲜明的绘画表现方式。线条不但是一种方式与手段,也能用来展现人内在的精神境界,同时展现丰富的意蕴和情感。

由此可见,传统绘画在线条运用、艺术特点与绘画观念上呈现出鲜明的特点。下文将对画家吴道子的绘画作品进行分析,进一步探索画家对线的具体运用。

二、吴道子绘画中线的艺术

吴道子精于佛道人物和壁画创作。在吴道子的绘画艺术中,线条的表现尤为突出,尤其是在人物画中,他将中国人物画推向了一个鼎盛时期。吴道子的线条艺术对我国的绘画产生了较为重要的影响,为中国绘画艺术添上了浓墨重彩的一笔。他的线条艺术在早年、中年、晚年都呈现出不同的风格,以下将对吴道子这几个时期作品的用线特点进行简要分析。

(一)春蚕吐丝的线条

吴道子早年的绘画运用的线条较细,他所运用的线描有游丝描和铁线描。此时的绘画受到顾恺之、陆探微等画家传统绘画方式的影响,用线比较拘束,还处在模仿与探索的阶段。这个阶段的艺术表现还带有“高古游丝描”的特点,作品细腻、均匀、圆润,曲线多,线条提按的变化不大,顿笔处呈现小圆头状,类似“春蚕吐丝”,流畅自如,细密绵长,富有流动性。这种描法运用在丝绢衣纹上形成圆润流畅之感,常用于描绘文人、贵族、仕女等形象。在绘画技法上,吴道子经常使用极细的尖笔线条,用力均匀,凝练中锋用笔,以达到线条的细劲和流畅。在绘画描法的运用与行笔过程中,吴道子强调气要足、全神贯注、笔笔到位,其线条表现含蓄飘忽,具有非常协调的节奏感[1]。

从吴道子早期绘画的呈现效果可以看出,既有对传统技法的继承,又逐渐探寻自己的绘画风格,早期的绘画探索对后期绘画的发展与个人风格的形成起到一定的推动作用。

(二)磊落挥霍的线条

吴道子中年的绘画风格逐渐走向成熟,开始形成自己的绘画风貌。汤垕在《画鉴》中记载,吴道子“中年行笔磊落挥霍,如莼菜条”。这种线条展现出圆厚、明润的特点,充满灵活、曲折、粗细变化,而且展现出巨大的艺术魅力。这种表现方式具有“运笔磊落”的特点,给人一种“挥霍肆意”的感受。“挥霍肆意”指任意、随性、迅捷,主要是指吴道子在作画时笔法峻峭巍然、雍容雅致。吴道子作画也具有“狂”的特点,其笔法“恣意”、遒劲有力。吴道子虽出身于画工,但曾学书于张旭、贺知章,受到两人的影响,吴道子的人物画线条在气运上增加了更多的层次与变化,使线条更加活灵活现。他的笔法带有书法式的表达特点,“笔法枯润适中”“终以痕迹浑融为妙”,这种表现方式与吴道子画人物的“傅彩简淡”是一致的。张彦远在《历代名画记·论画六法》中说吴道子“笔迹磊落,遂恣意于墙壁,其细画又甚稠密,此神异也”[2]。从这里足以看出吴道子的绘画具有精湛的技艺,充满了激情。

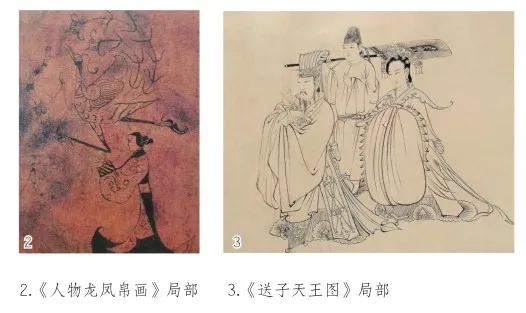

同时,吴道子在技法表现上还创作出具有个人特色的“莼菜条”线描,也称“兰叶描”。这种笔法在描绘人物的衣纹和轮廓线上讲求心神专注、一笔连成。吴道子在下笔时行笔与运笔一气呵成,笔法节奏得当,善用中锋下笔绘制。为了充分发挥毛笔的表达效果,使其在画纸上能够得到充分伸展,其描绘的线条头尾较细、中间宽阔,变化多端,呈现出苍劲有力且灵动优美之感,在人物绘制与表现上带给人们“天衣飞扬、满壁风动”的视觉体验,这种表现手法被称为“吴带当风”。例如,《送子天王图》就运用了近似于白描的技法,线条的高侧深斜、卷褶飘带之势体现了“吴带当风”的特点。这种草书般的线条使画面具有强烈的运动感和节奏感,线条表现变化多端,具有“飘飘之势”。

(三)雄放纯熟的线条

吴道子晚年的用笔“笔墨仍放”,在技法表达上更加炉火纯青,达到了随心所欲不逾矩的状态。笔墨皆在自我的掌握之中,笔墨挥扫,势若风旋,若有神助。唐玄宗在欣赏吴道子所描绘的嘉陵江山水景色时赞叹道:“李思训数月之功,吴道子一日之迹,皆极其妙。”绘制这幅山水画时吴道子已经有六十岁左右的高龄。从画面创作的景色与情感表现和所呈现的艺术表达来说,吴道子的作品已经达到了“无法而法”的境地。

从吴道子早年至晚年的作品中可以看出,其在绘画上不但刻画了丰富的人物形象,更重要的是通过对线描艺术表现力的独特感悟和发掘,增强了中国画线条的表现力,也显露出画面中线条所展现的“真”性情。吴道子的作品有机地融合了儒、释、道三种哲学思想和文化素养,并以艺术的形式传递出来,具有深厚的文化素养,思想境界博大精深,使人们感受到画家以心识体悟生命的情感表达。

三、结合吴道子的绘画作品浅述传统人物绘画中的用线

(一)绘画艺术观念的表达

在吴道子的绘画中,线条不只是造型元素的一部分,画家还将笔墨融入艺术的品质与精神的表现中,利用“线”表达一定的情感与精神,通过笔墨、线条和构图来展现画家的内心世界和情感体验,对线条的运用是重意象的艺术,重视抒情与即兴的表达,侧重于画家个人的内在感受。由此看出,中国绘画在线条上追求气度、力道、节律,力求“气韵生动”,对物象的描绘讲究“外师造化、中得心源”,进而达到“天人合一”“物我交融”“形神具备”的境界。

(二)绘画艺术方式的表达

从吴道子的绘画可以看出,传统绘画运用线条来表现人物的形体、造型、情绪、动态以及情感。吴道子的绘画也是用线条直接展现物象的造型,线条具有表现立体形象和取代阴影的功能,线条意识对体面的依附性较小,吴道子能利用线条直接优化画面的视觉效果。由此可见,中国艺术之“线”挣脱了“形”的羁绊,具有独立的审美意义和审美价值。

绘画媒介的使用也使得画面具有独特性。画家能够运用力度和角度控制笔画的粗细、浓淡及质感。同时,毛笔能够很好地吸水和储墨,使得画家可以更加灵活地运用水墨来表现线条的变化。毛笔的笔尖能够在画纸上留下丰富的墨迹和水痕,创造出独特的水墨效果和意境。中国画家通过线条的虚实、粗细变化来构建画面,强调线条的节奏和韵律。

四、结束语

从吴道子的绘画中可以看出,“线”是一种绘画语言。吴道子绘画中的线条给人以柔和、温婉的感觉。画面非常重视线条的排列组合,线条不仅可以描绘人物、物体的外在轮廓,也对人物与背景进行区分,画面的三维空间和立体塑造相对弱化。线条是表达画家的内在感受与主观情感的重要方式。

中国画家在创作过程中注重线条的变化。在中国绘画中,画家对光与色进行简化,去除一些无关紧要的环节,重视写意,不同于西方人重视外在形式。如康定斯基在《点线面》中说:“在几何学上,线是一个看不见的实体,它是点在移动中留下的轨迹。线是与基本绘画元素点的相对结果[3]。”由此可以看出,点的运动表现来自外力的驱动作用。在西方绘画中线条主要附属于形体,受制于物象,起着界形的作用,不是表现造型的主要因素。尽管在抽象表现主义的绘画中,线条具有灵动性与开放性,但仍然达不到中国画中线条的多样性与严苛的形式法则。中国画突破了线条的固有形式,造型就无法得到再现,即便是没骨法,线依然存在于画面中。

可见,线既是画家心灵的载体,也是艺术创作的语言;既是最简洁、最直观的表现形式,也是中西方绘画表达中一种通用的绘画语言。画家在创作绘画作品时,需要从内心出发,重视线的功能表达与审美特性,充分把握线的力度、情感,彰显线的艺术生命力。

中国画家对线条的描绘体现了一种独特的审美意识。在中国画中线条具有独特的形式美感,可以用来描绘事物、风景。正所谓艺术来源于生活而高于生活,画家要善于观察生活,充分感受自然的变化,从而实现对艺术美的再现。我们也需要主动继承传统绘画的线描技法,发挥主观能动性,运用自然且带有真情实感的线条语言来表达自己的情感。

参考文献:

[1]于安澜.画品丛书[M].上海:上海人民美术出版社,1982:407.

[2]张彦远.历代名画记[M].杭州:浙江人民美术出版社,2011:17.

[3]王庆生.绘画—东西方文化的冲撞[M].北京:北京大学出版社,1991:79.

(编辑:李建军)