接受或抵制专业分工中的审美:一种塑造行动的社会学观察与分析

2024-11-03于佳煖

摘 要:通过对中国民族音乐界的质性研究,探索在同一个本土艺术界中,来自不同专业分工的艺术家如何理解由于全球化过程所导致的不同审美并据此塑造行动。在全球化的冲击下,中国民族音乐界经历了一场历史性的变革。自此,民族音乐从业者之间产生了不同的审美。演奏家群体总体更偏好“传统”审美,即在音乐内容上强调稳定性,但在表演风格上则追求高度的个性。然而,其他类型的音乐家,即那些参与作曲、指挥和理论研究的音乐家,则更倾向于追求他们心目中“西方化”的审美,并偏爱创新性的创作风格以及系统化和常规化的表演风格。这些文化框架也深刻影响了他们的行为方式,使他们做出接受或抵制专业分工中审美的决定。通过分析这一过程,以展示本土性-全球性的相互作用所造成的审美系统如何影响音乐家的决策。

关键词:艺术界;审美冲突;民族音乐;专业分工

中图分类号:J60-05 文献标识码: A 文章编号:1004 - 2172(2024)04-0060-08

DOI:10.15929/j.cnki.1004 - 2172.2024.04.010

一、引言:作为社会场域的艺术界与艺术家的社会行动

艺术生产实践(例如音乐创作、表演、批评等)应该被视为是分工协作,而不是艺术家(例如作曲家、演奏家等角色)单打独斗的成果。不同类型的艺术家会在霍华德·贝克尔(Howard Becker)称为“艺术界”的共同体中进行创作。在艺术家的互动与协商过程中,作为共同体的艺术界,连同与之相关的各类惯例(即对于艺术创作的一般方式的共识)也会应运而生[3]。在研究文化产品的生产时,社会学家认为,文化产品的成果是由社会背景以及不同个人和群体之间的协商所塑造的。简单来说,生产者的行为和理解在很大程度上取决于他们的具体情境,从而决定了这些产品的内容。探讨实际文化生产过程的关键在于辨析:(1)哪些个体或群体能够构建它,(2)它如何在持续的过程中被构建,以及(3)参与其中的个人如何理解这一

过程[4]。

由此,在音乐的本体之外,音乐的创作和表演过程本身也是一种受到组织和人际互动的社会过程,也是更广泛的社会语境所形塑的产物。从文化社会学的角度来看,音乐内容并不是自发出现在人们脑海中的产品;相反,它深受其生产过程的影响,而这种生产过程又深深嵌入其社会背景之中。一方面,参与艺术音乐的音乐家们共同合作来制作音乐。例如,一场交响音乐会实际上是作曲家、乐团及其音乐家、在音乐家之间沟通的中介、音乐厅的管理者等多方合作的结果[5]。另一方面,由于在这一生产过程中,来自不同文化和专业背景的人们汇聚一堂,他们常常需要驾驭不同的见解所共存的局面,而这些也深刻地影响了他们所创作的音乐内容[6]。

文化全球化是一种会导致多元观念在同一组织中共存的社会过程。作为一种文化变迁的来源,文化全球化会通过符号、价值等要素的传播将新的文化元素带入已有的场域[7]。已有研究至少辨识出了三种文化全球化为艺术界带来变化的方式。首先,文化全球化能够促进特定的艺术品或艺术形式向其他国家的传播,由此会在目标国家建立(以被传播的艺术品或艺术形式为内容的)全新的艺术界,例如音乐作品[8]、电影[9]、域外音乐流派[10]的国家或区域间传播。第二,它能将新的技术和艺术生产方法,即新的惯例元素,通过引入针对艺术实体的组织形式等方式进入一个已有的艺术界[11]。第三,它能够引入审美元素,诸如能够指导艺术生产时间的意识形态和价值,以及能定义什么是“本真”和“好”的艺术的形式[12]。后两种形式的全球艺术传播,对于已有的本土艺术界在全球化中的转型过程起到重要的推动作用。

我国的民乐界为探讨本土艺术界的参与者如何应对全球化导致的不同观念的共存提供了一个绝佳的案例。为使研究范围更加明确,本文所探讨的“民乐界”主要包括制度化的、基于成体系的专业高等教育机构(例如专业音乐学院和高等院校的音乐院系)及艺术院团(例如民族管弦乐团)的专业学科化艺术音乐实践、且以创作音乐及其对应的演奏、研究、批评等为主的民族音乐作品及其相关成果。在民乐界中,本土和全球的文化元素经历了漫长的融合过程,同时,民族音乐的新作品也在被源源不断地创作出来,并且被演奏家、作曲家、指挥家和音乐理论家所审视。在这一领域中,演奏家承载着更为传统的审美,更倾向于创作基于历史更久远,经由多代演奏家传承的本土灵感的高质量音乐。民乐界的其他成员——包括作曲家、指挥家和音乐理论家等——更倾向于一种他们心目中“西方化”的审美。他们认为好的音乐更应该与西方音乐界保持一致,严格遵守音乐的文本并有所创新。

由此,以民乐界为实证案例,本文的理论旨趣在于探讨在同一个本土艺术界中,来自不同专业分工的艺术家如何理解由于全球化过程所导致的不同审美,进而做出接受或抵制艺术界中审美的决策。“审美”指那些能够定义什么是能够在认知或情感上能使人(或有潜力使人)产生愉悦的体验的,能被视为“好”的艺术的概念、规范和活动[13]。以往关于文化全球化的研究往往关注某种特定的艺术形式在新的地点以新的形式出现的过程(例如西方古典音乐和流行-摇滚音乐在非西方国家的传播与本土化过程)。本文通过研究一个深受全球化影响的本土艺术界,强调文化全球化的过程也会以某些本土艺术形式(比如我国的民族音乐界,下文简称“民乐界”)在其发源地的革新过程展现出来。

根据贝克尔的理论,一个完整的艺术界应包括艺术品生产的各个环节[14],因此,本文的研究材料主要来自笔者于2019年与36位来自不同专业分工的民族音乐从业者所进行的深度访谈所形成的访谈资料数据集。访谈对象的专业分工包括演奏、作曲、指挥和音乐理论研究,并覆盖各年龄段(20~30岁、30~40岁、40~50岁、50~60岁、60~70岁)、性别(男性、女性)和工作单位(艺术院团、专业音乐院校及院系)。为保护受访者隐私,以编号来指代各访谈者,以P开头的编号代表演奏家,NP开头的编号则代表作曲家、指挥家或音乐理论家。访谈对象的所在地区包括北京、山东、上海、浙江。访谈内容主要包括(1)音乐训练与职业生涯发展,(2)对于“好的演奏”和“好的音乐作品”的评价标准(包括对中西方创作和演奏观异同的感知),(3)对于音乐生产过程的评价。以下引述内容皆源自此采访材料。

在分析过程中,为了阐述音乐家审美的具体内容,本文从20世纪以来民乐界里中西观念的交流过程入手,观察艺术家基于自身在艺术界中的位置及所接触的惯例如何塑造其审美[15]。审美作为一种主观过程,往往是很模糊且抽象的。为了建立认知和组织行动,音乐家通过将复杂的审美编码设立为框架(frames)来建立更有效和直观的理解。根据戈夫曼(1974)的定义,框架指人们用来“定位、感知、识别、标识”日常生活中所遇见的事物的“阐释的框架(schemata of interpretation)”[16]。框架对于社会过程有多层、多方式的影响。对于个体来说,框架能塑造他们对于社会现实的影响并指导他们的行动[17];对于群体(例如社会运动的参与者)来说,框架能通过意义塑造的方式设置议程或行动目标,由此指导集体行动[18]。对于更广泛的社会系统,框架应用的变迁也许会通过建立新的规范改变制度安排。尽管审美中的框架并不总是专门地被音乐家在日常评估过程中标识出来,它们中每一个都代表某一重要的主题。本文阐明以全球化为代表的社会过程如何影响艺术界,且考察艺术家作为社会行动者,如何通过感知所处环境中的意义系统来进行决策。

接下来,本文首先简要描述西方的音乐元素在20世纪怎样进入了我国的民乐界,并生成了与之一脉相承的审美及其具体框架;在此基础上,通过与民族音乐从业者的访谈资料来分析他们如何对当前民乐界的惯例进行理解和协商;最后,以结论和讨论部分收尾。

二、20世纪以来中国民族音乐界对西方元素的整合

民乐界惯例的变迁起源于各个领域的社会精英致力于将西方音乐元素整合进中国音乐界所作的努力。为了实现这一目的,他们尝试吸收了很多拥有这些技能和风格的人来建立一个他们所预期的、新的中国音乐界。因此,在20世纪,社会精英们引进了一些发源于西方的专业分工,以期让民乐界更全面发展,这一系统从那时延续至今。中国民族音乐指那些从古代中国流传下来的音乐形式,或当前采用中国传统曲调或音乐形式创作的音乐作品[19]。在20世纪以前,中国的音乐界绝大部分成员都是从事器乐演奏、舞蹈、戏剧表演、仪式音乐的演奏家[20]。这些演奏家主要通过对高度可变的记谱体系的直接继承,和基于教授者对于音乐作品的个人理解的口传心授的教学方式来接受训练[21]。

对我国音乐生产方式的惯例进行改变的最初尝试,是将其完全再塑造为一个尽可能与西方体系相似的系统。自20世纪初,中国音乐界从西方音乐中整合进了许多元素,这创制出了一个中西结合,但视西方惯例为“主流”的音乐生产系统[22]。在一些有留学背景的知识分子的号召下,为了建立支持中国的音乐研究和教育的新的惯例体系,教育部引介了许多西方音乐界的关键惯例,例如西方的音乐学科体系及相应的教学法[23]。这一举措为我国的音乐界引入了一些新的专业分工,例如作曲、指挥和理论分析等。

在中国音乐界的整体转型过程中,作为一个子领域的中国民族音乐界逐渐浮现。这一领域自演奏始,逐步发展出创作和理论探讨等分工体系。那些继承了传统音乐审美的演奏家开始呼吁对于保护传统音乐生产的必要性的关注,这成为“中国民族音乐”作为一个有明确边界的特定领域而被塑造的契机。这些演奏家许多都被聘为了高等教育机构的雇员。在取得新的职位后,他们中的很多人都担心中国传统音乐会逐渐消亡。他们认为新的音乐训练和生产体系不能简单地模仿西方风格,否则会与中国人的审美和音乐家们的“中国人”和“中国音乐家”的认同相悖[24]。

演奏家们尝试用自己的方式去创造新的、理想形式的民族音乐作品,但他们也希望在创作中整合西方技法和中国音乐元素。与一些坚持中国音乐应该完全西方化的同行不同的是,他们认为西方元素不应该成为音乐生产的终极原则,而应该用于协助中国音乐元素的表达。尽管这被一些理论家批评为退步体裁的复辟[25],另一些音乐学家则认为这些演奏家所创设的一些音乐团体是50年代出现的中国民族管弦乐体裁的萌芽[26]。

中国民族音乐在抗日战争和1949年后经历了进一步的转型。在这一阶段,民族音乐从业者的一个主要目标是通过收集传统音乐元素来创作易于被大众理解的、能够提振大众面对战争和建立新国家的信心的作品[27]。为了这一目标,民族音乐团体的领导者们使用了相对体系化和成熟的西方技法来精进了中国民族音乐。这一时期所创立的一类典型的音乐形式是50年代产生的民族管弦乐[28]。在民族管弦乐团中,以一种与西方管弦乐团非常相似的建制,中国民族器乐声部连同一些来自西洋乐器的声部(如低音提琴)共同演奏。在改革开放后,更多具有中西结合特征的中国民族音乐作品涌现出来。今天,当我们回头检视20世纪的实践所形成的体系,中西音乐元素仍然往往以捆绑而非融合的形式显现出来。

本文的访谈资料中所显示出的当代审美分歧与上述的历史发展脉络一脉相承。民乐界中的演奏家和其他专业分工的音乐家面临着由历史上的变革而导致的审美冲突,而这也与访谈中所体现出的经验事实相吻合。表1标识出了演奏家之间(即“传统”审美)和其他专业分工的音乐家之间(即“西方化”审美)基于音乐生产的两个重要环节——作曲和演奏——的不同源流的框架。这两个环节也是被最多受访者所提及的。

首先,对于作曲过程来说,当演奏家表达他们关于“什么是好的作品”的审美时,他们非常强调作曲过程中的稳定性和对于传统元素的保持。演奏家们认为,这些传统的元素应该遵守某种在社会和世界中所通用的“自然法则”。这一偏好主要由他们对于高度可变的,遵守长时间传承的传统的一对一训练(即一种继承自传统方式的音乐训练方式)的偏好所塑造。在音乐教育的情境中,教授者需要证明他们所选择的作品是对学生最有好处的。在这种情境下,“自然”和“稳定”是音乐家佐证他们所选择的演奏方式和作品的恰当性的核心话语。与此同时,其他专业分工的音乐家将创新视为他们所属领域的原则。更具体来说,由于他们认为创新是一种西方国家常常采用的规范。一些人认为改变当前作曲过程中的内容和技法是一种好的创新策略。在他们眼中,无论观众是否能接受,将新的东西带到音乐界这一行为本身就是有意义的。从这一视角看,他们认为较之于演奏家基于“已有的传统元素”的创作,作曲家追求前所未见的元素的创作是更有价值的。

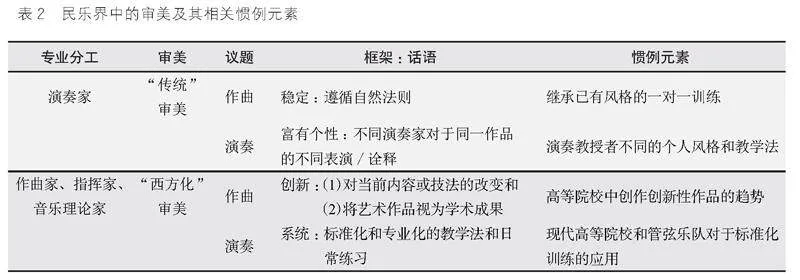

此外,对于演奏过程来说,在今天,富有个性的演奏方式——灵活和个性化的风格——在演奏家之间依旧很受欢迎,这同样源自一对一训练的惯例实施过程中,学习者对演奏专业教授者之间不同的个人风格和教学法的继承。这一偏好在他们当今的教学过程中仍有体现,与学徒制十分类似的一对一指导依然是最广泛采用的选择。而对于演奏家以外的专业分工来说,这部分音乐家往往会对目前非标准化的演奏训练表达担忧,并且他们常常会基于自己的了解,来将其与西方的音乐界进行对比。基于这一担忧,他们用来描述理想演奏的框架可以被称为强调标准化生产和教学法的“系统”框架。表2列出了每个框架中核心的话语及音乐家所接触的相应惯例。表2中的核心话语摘取自与受访者的访谈资料,框架和审美的名称则由笔者根据这些核心话语总结而来。

三、塑造行动:接受还是抵制所在专业分工中的审美?

在建构框架之余,艺术家们也许也会对现有的系统做出不同的态度和选择,但这些行动都是建立在对已有体系的深度觉察之上的,而不仅是一种被动的消极反应。在这个研究中,本文区分出两种反应的基本类型。第一种是对于自身所处的专业分工的相关态度的接受,第二种则是抵制。两种反应都建立在对于上述框架的强烈理解、感知和反思之上。由此,与贝克尔的理论一致,他们不仅认可艺术界中的合作,也将艺术界视为一个非常重要的共同体。根据访谈资料,很少有受访者对于领域中发生的事是漠不关心的。他们中的每个人都对于民乐界的现状和发展非常感兴趣。他们相信他们的这些举措对自己的职业生涯和民乐界的发展都不会有坏处。

(一)接受(或服从)

大多数的音乐家都选择整体上遵从专业分工领域内的审美,并且他们倾向于相信自己的审美最终会变为整个民乐界的主流。这种接受往往是本真的接受和对于框架的一些怀疑的服从。皮埃尔·布迪厄(Pierre Bourdieu)认为艺术生产所基于的场域是由权力斗争所定义的,因为他认为每个行动者都想成为支配者[29]。本文部分符合布迪厄的观点,但不是全部。在本研究中,民乐界的音乐家没有特别专注于支配权的争夺,而是倾向于与将合作的处境视为一种建立关于民乐界发展的思路的方式。基于这种思路,他们会觉得自己的观点不证自明地是更好的,并且他们相信艺术界会自我进步和平衡,不需要艺术家太多的干预。

如上文所述,许多演奏家天然地接受自己领域内流行的“传统”审美。一些演奏家会有微微的质疑,但仍然决定接受,因为他们认为这些审美展示了所有演奏家的终极方向。一位演奏家虽然认为传统审美有一些“保守”的方面可能会阻碍音乐技能的发展,但是仍然认为在将来他还是很可能会对其全部接受。用他的话来说,虽然他认可自己的品位和技能,但他很可能会“对于自我的这种价值的体系会越来越坚持”,因为“把过去的自己的一些习惯去抛开”会有难度。他觉得自己可能会以这种方式被自己的同行所同化[30]。

演奏家们对于其他专业分工所持有的审美的理据也有一定的见解。尽管他们承认自己对于这些想法并没有充分的依据,但他们仍然喜欢猜测,为什么其他专业分工的音乐家更认可那些他们不理解的作品。他们经常提到,或多或少地感觉到作曲家、指挥家和理论家需要在作品中发现“新的东西”来满足同行和独特的工作环境的要求:

这些作曲家主要是想实验某些作曲原理。与现在的审美不一样,作曲的观念也不一样,这些作曲家们就是想着一定要打破之前的那种作曲的常规,然后创作一些这样的作品。我觉得这种作曲手法应该是受西方音乐文化的一种影响,我觉得挺好。[31]

如前文所述,就审美评价而言,演奏家其实未必欣赏这种创新的举动。然而,许多演奏家有一种强烈的感觉,那就是作曲在经历了现下由于对西方风格音乐的“不恰当的”接受和模仿所导致的“混乱”后,会变得更加容易接受。更进一步地,他们相信他们关于使用传统音乐元素的准则应该被视为更合理的,并且在所有的音乐家意识到这件事的合理性后,会最终变成民乐界的普适准则:

我们发展到现在,有了一些新兴的作曲家或者是演奏家,他们受到了一些西方音乐的……不能说是影响,应该说是借鉴。我认为这是发展必经的一个过程。西方的歌剧也经历过这样的一个过程。让一个男人去唱女声的调,甚至是女高音的调,其实也就是一种探索,那留下的可能就是适合大家的,大家都喜欢的,那留不下的,可能就是大家都不喜欢的,就淘汰了。[32]

很多音乐家对于审美冲突本身也有自己的理解,但他们选择坚持自己的准则。在这个过程中,他们中的一些人也质疑过自己努力的意义,但他们受到其他同行的影响,仍然选择遵从当下的潮流。一位作曲家认为,作曲和指挥的教学应该最终被标准化。然而,与此同时,她也认为,在很多情况下,演奏家的审美也是可接受的,因为标准化教学法可能只是反映了教育机构对于教学的需求:

我要在课堂上训练同学的话,肯定是要有标准的音高标准来训练学生。不管他是演奏民族乐器的学生,演奏西洋弦乐的学生,还是演奏钢琴的学生,肯定要用一个统一的标准。我不能说民乐的来,咱们用二胡的音高来唱吧?不行。所以这个东西其实本身就是舶来品,只有体系完不完善之分,没有什么科学不科学,这个我认为他没有可比性,它不是放在一个平台上比的。就像你说贝多芬伟大还是莫扎特伟大?你说怎么比都是最伟大的,但是他们各自不同。[33]

在这一语境下,与演奏家相比,尽管其他专业分工的音乐家有时对于西方传统的某些部分也会有质疑,但他们比起演奏家会有更强的接受西方传统的倾向。因此,文化全球化的影响除了自外向内的方式以外,艺术家有可能也会以自内向外的形式接受全球化。与演奏家相似的是,很多其他专业分工的音乐家也认为他们的审美有潜力成为领域内的支配性力量。他们往往期待一种能完美结合传统和西方元素的音乐生产形式的出现,但他们不想采取任何行动来使民乐界在更广泛的层面接受他们的审美。他们把各种审美作为一个整体,并且期待民乐界的某种“自然进化”的产生。

(二)抵抗

在那些支持现有体系的音乐家之外,也有一些音乐家有抵制的强烈愿望,这可以被视作一种独特的协商过程。通过在一定程度上反对自身所处的专业分工的审美而支持另一方的审美,这些音乐家可以通过与另一方的音乐家合作并获得认可来取得职业生涯的成功。

当笔者在招募受访者时,曾注意到一群音乐家,他们由一位作曲家和几位演奏家组成。与其他的受访者不同,较之于成为持有冲突审美的两类人,他们正日渐进入非常顺利和长期的共处。他们当中的每一位都对于所处专业分工的同行有一些负面观感。尤其地,有一位演奏家曾经想过是否要转行成为一个音乐理论家,因为她觉得演奏领域很无聊,并且被“过时的价值和标准”[34]所定义。然而,由于她当时已经推免了演奏专业的硕士,因此她放弃了转为音乐学方向的想法:

如果说一个地方的老师他不接受一线的这种变化,不接受现在的改革,然后他只教原来的东西,或者说只教他会的东西,其实对学生是不好的……那么就是说你拒绝了一部分的音乐语言,拒绝了一部分的其实可以说是听众或者是市场。[35]

这一音乐小组中的作曲家也显示出抵制同行的日常实践的倾向。他承认他的作品较之于其他作曲家的作品,会更容易被乐团接受。他将这视为一种成功,因为通过这样做,他可以被许多观众和音乐家认可,这也能使得他日渐声名鹊起:

我的选择就是,首先,我大部分时间和精力是放到民乐创作方面的,另外我喜欢写这些大众能够接受的作品,然后乐团他们也能喜欢我的作品的风格。所以他们有时谈起来的时候,确实我是能感受到的,他们是发自内心的很喜欢我写的作品。我觉得这主要是两方面原因,一是以我现在的情况来讲,我觉得我在这个圈子里,可能知道我的人还比较多,他们就会能想到;二是,我在写东西时的取向和理念是这样的,我会很关注拿出来的东西会是人家比较容易接受的这样的一种效果。其实并不是说其他作曲家得不好,而是各自有各自的一个审美取向。可能我的这种审美取向更迎合了普通大众和乐团以及演奏家,有些作曲家的审美取向,可能是其他方向,比如学术领域的等等,每个人的情况不同,这个不存在任何好坏的差异。[36]

尽管这一群体的音乐家基本上都通过在民乐界不走寻常路的方式获得了成功,而此处需要强调的是,他们主要还是基于价值的考量(即是否在生产好的音乐)而非工具性的考虑(即是否能成功)在进行创作。由此,这一群音乐家可能有基于独特审美和互动模式来发展更好的合作模式,从而创立新的惯例的潜力。这一不寻常的抵制和团结精神也可能来自小群体的“独特文化(idioculture)”[37]。加里·阿兰·费因(Gary Alan Fine)认为,通过特定情境下的互动和共享记忆,一个小群体可以发展出独特的本地文化,这种中观层面的文化可能会与更大层面上分享的宏观层面文化存在差异。由于这一群体的音乐家在台前幕后有许多合作的经验,他们就有机会建构自己的独特文化。这一独特文化的形成过程可能是将来研究的一个方向。

结论与讨论

基于社会学的文化生产视角,及有关艺术界中的合作与分歧的社会因素的相关理论,通过对民乐界及其从业者的研究,本文探讨了全球化语境下,一个往往被视为非常“本土”和“传统”的音乐界如何受到社会变迁的影响而产生分歧的审美,进而使身置其中的艺术家对其产生深刻感知,并由此塑造他们的行动。本文认为,在全球化的影响下,音乐家通过不同的框架来感知所处专业分工内不同的审美(即“传统”和“西方化”的审美)。在民乐界,对于除了演奏家以外的其他专业分工,由于他们的领域和相应的教学法(即惯例的元素)都由西方引入,他们关于怎样创制好的音乐的想法很大程度上由他们对西方风格的认知而确立。然而,对于演奏家来说,他们当中的大部分人还是最重视对于本土规范的诠释。这些昭示了他们在当前审美的框架中,通过接受或者抵制自身专业分工的审美来规划自己的职业生涯。

更进一步地,多种文化观念的共存也显示了全球化过程中的多元文化主义,这也应被视为审美上的分歧能够发生的一个重要语境。也就是说,审美冲突不可能发生在音乐家只能接受某一单一类型的文化的情况下。尽管各不相同,每一种审美的持有者都会寻求认同,因为他们认为每一种审美的背后都是一种文化。因此,任何一种审美都自然而然地拥有文化上的合法性。由于音乐家也认可不同文化共存的事实的恰当性,相较于采取策略来让自己的审美偏好支配他人,他们也允许来自其他文化资源的元素存在。这些以“接受”或“抵抗”专业分工内的审美决策并不是一种无意识的行动,而是建立在对民乐界各专业分工内不同审美的觉察、理解和反思之上的富有意义的社会行动。

作者简介:于佳煖,美国埃默里大学社会学博士,南开大学社会学院讲师。

[1]本文主要内容修改整合自:Jiaxuan Yu, “When the Local Encounters the Global: Aesthetic Conflicts in the Chinese Traditional Music World,” The Journal of Chinese Sociology 9, no.1(2022).

[2]笔者深深地感谢Timothy Dowd教授对这一研究的支持和对这篇论文的指正,也感谢Philip Jun Fang, Svetlana Kharchenkova, Irene Browne, Allison Sullivan, Michaela Jenkins和两位匿名审稿人的有益评论。感谢上海音乐学院洛秦教授对本研究提出的宝贵建议,感谢萧梅教授和刘红教授允许笔者参加他们与民乐研究相关的研究生研讨课,使本研究受到了很大启发。最后,感谢所有参与访谈的民族音乐从业者。

[3]Howard S. Becker, Art Worlds, 25th Anniversary edition, Updated and Expanded (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 2008).

[4]Richard A. Peterson and N. Anand, “The Production of Culture Perspective,” Annual Review of Sociology 30, no.1(2004):311–334.

[5]Howard S. Becker and Alain Pessin, “A Dialogue on the Ideas of ‘World’and ‘Field’,” Sociological Forum 21, no.2(2006):275–286.

[6]Pierre Bourdieu, “The Field of Cultural Production, or: The Economic World Reversed,” Poetics 12, no.4-5(1983):311–356.

[7]Frank Lechner and John Boli, The Globalization Reader (Oxford: Wiley Blackwell, 2014).

[8]Tokiko Inoue, “Western Classical Music in a Non-Western Culture: the Repertoires of Japanese Professional Orchestras in the Twentieth Century,” Poetics 67(2018):13–25.

[9]Huaiting Wu and Joseph M. Chan,“Globalizing Chinese Martial Arts Cinema: the Global-Local Alliance and the Production of Crouching Tiger, Hidden Dragon,” Media, Culture & Society 29, no.2(2007):195–217.

[10]Motti Regev, “Pop-Rock Music as Expressive Isomorphism: Blurring the National, the Exotic, and the Cosmopolitan in Popular Music,”American Behavioral Scientist 55, no.5(2011):558–573.

[11]Danny Kaplan, “Institutionalized Erasures: How Global Structures Acquire National Meanings in Israeli Popular Music,”Poetics 40, no.3(2012):217–236.

[12]Susanne Janssen, Giselinde Kuipers and Marc Verboord,“Cultural Globalization and Arts Journalism: The International Orientation of Arts and Culture Coverage in American, Dutch, French, and German Newspapers, 1955-2005,”American Sociological Review 73(2008): 719–740.

[13]Gary Alan Fine, “The Culture of Production: Aesthetic Choices and Constraints in Culinary Work,” American Journal of Sociology 97, no.5(1992):1268–1294.

[14]Howard S. Becker, Art Worlds.

[15]E. Goffman, Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience(Cambridge, MA: Harvard University Press,1974).

[16]David A. Snow, E B. Rochford Jr, Steven K. Worden, and Robert D. Benford, “Frame Alignment Processes, Micromobilization, and Movement Participation,”American Sociological Review 51, no.4(1986):464–481.

[17]Mc Cluskey, Jill J., Nicholas Kalaitzandonakes, and Johan Swinnen, “Media Coverage, Public Perceptions, and Consumer Behavior: Insights From New Food Technologies,”Annual Review of Resource Economics 8, no.1(2016):467–486.

[18]Stefania Vicari, “Measuring Collective Action Frames: a Linguistic Approach to Frame Analysis,” Poetics 38, no.5(2010):504–525.

[19]萧梅:《中国传统音乐研究述要》,《黄钟》2009年第2期,第58~73页。

[20]乔建中:《20世纪中国传统音乐研究论纲》,《南京艺术学院学报(音乐与表演版)》2004年第2期,第4~16页。

[21]萧梅:《中国传统音乐研究述要》,第58~73页。

[22]Ching-chih Liu, A Critical History of Mew Music in China (Hongkong: The Chinese University Press, 2010).

[23]周为民:《对近现代以来中国专业音乐教育的回顾与思考》,《天津音乐学院学报》1999年第1期,第5~7页。

[24]汪毓和:《中国近现代音乐史》,人民音乐出版社, 2009。

[25]冯长春:《中国近代音乐思潮研究》,人民音乐出版社, 2007。

[26]刘再生:《中国近代音乐2ADCQ4oBOw5IjUFGj4NddQ==史简述》,人民音乐出版社, 2009。

[27]萧梅:《中国传统音乐研究述要》,第58~73页。

[28]乔建中:《20世纪中国传统音乐研究论纲》,第4~16页。

[29]Pierre Bourdieu,“The Field of Cultural Production, or: The Economic World Reversed”, pp.311–356.

[30]引文摘自笔者2019年所收集的访谈资料数据集中与演奏家P17所进行的访谈。

[31]引文摘自笔者2019年所收集的访谈资料数据集中与演奏家P05所进行的访谈。

[32]引文摘自笔者2019年所收集的访谈资料数据集中与演奏家P07所进行的访谈。

[33]引文摘自笔者2019年所收集的访谈资料数据集中与作曲家NP10所进行的访谈。

[34]引文摘自笔者2019年所收集的访谈资料数据集中与演奏家P15所进行的访谈。

[35]同上。

[36]引文摘自笔者2019年所收集的访谈资料数据集中与作曲家NP08所进行的访谈。

[37]Gary Alan Fine, Tiny Public: A Theory of Group Action and Culture ( New York: Russell Sage Foundation,2012).