中越跨境遗产壮族末伦的传统延续与舞台建构

2024-11-03凌晨

摘 要:壮族末伦是广西西南部德靖土语方言区的一种地方活态非遗文化,在地理人文、历史风俗、信仰传统和语言文化等多重因素影响下,与区域内其他音乐品种(如南路壮剧、提线木偶戏、曲艺末伦)之间形成交融共生的源流发展关系,逐渐成为该区域范围内音乐文化的代表性乐种,并于2021年被成功列入第五批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。壮族末伦作为民间信仰体系外化的一种音声符号表达,是中越两国壮-岱/侬族群共享互通的一种跨境音乐文化遗产。在无数次“去语境化”与“再语境化”的当代舞台表演建构过程中,它如何延续末伦仪式音乐的历史记忆与文化传统,又如何在跨区域音乐文化传播与交流的双向互动中形成区域音乐文化的传统发明与表演重构,从而深入挖掘壮族末伦的音乐表演样态和文化功能价值,对于广西壮族德靖土语区民众集体记忆与族群认同的文化建构具有重要意义。

关键词:跨境遗产;壮族末伦;区域音乐;核心音腔;舞台建构

中图分类号:J607 文献标识码: A 文章编号:1004 - 2172(2024)04-0108-10

DOI:10.15929/j.cnki.1004 - 2172.2024.04.014

区域音乐研究主要关注某一特定地域范围内的传统音乐与其所处、所属的地理环境、历史风俗、语言文化、族群信仰等语境各要素之间的密切关联,并对区域内一种或多种音乐体裁之间的源流关系、发展变迁、音乐流动和跨区域传播予以整体性考察和系统性研究。洛秦认为,非物质文化遗产之所以可以作为区域音乐文化和族群音乐文化的代表性符号表征,“是因为这些地方性知识超越了地理和语言的局限而形成了区域性的文化现象,其中某些体裁或乐种还超越了区域传统的范畴,上升为一种具有国家层面甚至国际影响力的民族艺术的品质”[1]。壮族末伦是广西西南部德靖土语方言区的一种地方活态非遗文化,于2021年被成功列入第五批国家级非物质文化遗产代表性项目名录,主要流布于广西百色市下属的靖西市、德保县大部分乡镇及与之相邻的天等县、大新县交界地区,包括仪式末伦和曲艺末伦两种形态。与中国广西西南部德靖土语方言区相邻的越南北部岱侬语方言区,也有着和壮族末伦相似的信仰行为展演和仪式音乐存现,就此可以看出“壮族末伦”是中越两国壮-岱/侬族群共享互通的一种跨境音乐文化遗产。本文以中越跨境遗产“壮族末伦”作为研究对象,探究壮族末伦在区域内相关地理人文、历史风俗、信仰传统和语言文化影响下,如何与区域内其他音乐品种(如南路壮剧、提线木偶戏、曲艺末伦)形成源流发展关系,逐渐成为该区域范围内音乐文化的代表性乐种符号;又如何在跨区域音乐文化传播与交流的双向互动中,形成区域音乐文化的传统发明与表演重构,从而深入挖掘“壮族末伦”的音乐表演样态和文化功能价值,对于广西壮族德靖土语区民众的集体记忆与族群认同的文化建构具有重要意义。

一、探源寻流:关注壮族末伦的历史语境

壮族末伦主要包括仪式末伦和曲艺末伦两种形态,仪式末伦以民间执仪者“乜末”的仪式音乐活动作为载体,特指“乜末”仪式展演过程中贯穿始终的歌唱表演行为;曲艺末伦是从壮族传统信仰“乜末”仪式中演化而来的一种民间说唱音乐,深受德靖土语方言区壮族人民的喜爱。“末伦”仪式音乐作为民间信仰体系外化的一种声音符号表达,在一定程度上反映着当地族群共同的世界观、认知观和价值观,下文将从“乜末”与歌路、史料与文献以及共享与交融三个方面解析壮族末伦的历史生成语境及与其他乐种之间的源流发展关系。

(一)信仰传统:仪式核心的乜末与歌路

在中国桂西南德靖土语方言区,当地民间“巫、道、佛”三重信仰格局并存。其中,包括“末伦”仪式在内的巫信仰是壮族传统民间信仰,深深根植于民间乡土,融入社群生活的各个方面,与当地族群所持有的“生育延续”观念和“人生仪礼”制度息息相关。道教与佛教作为外来传入宗教,被壮族人民广泛接受,用于日常生活的“消灾解难”与“超度亡灵”等仪式需求,并出现道教、佛教的“本土化”现象与信仰杂糅的格局样态。“乜末”是壮语“meh moed”的汉语音译,“meh”是指壮族社会中已完成分娩的女性,有“母亲”之意;“moed”在德靖土语中指“蚂蚁”,也与当地壮人汉语概念中“巫”之含义等同;故“meh moed”可汉译为“巫婆”,是壮族民间对当地女性仪式专家的称谓。“乜末”是壮族末伦仪式活动中沟通阴阳两界人、神、鬼三者互动的灵媒,从特定法器与巫服特征来看,她在仪式展演过程中一手持折扇、一手击铜链,并时而将巫帽特有的“披面”(naj mumj)盖于面前,以呈现阴阳两界的区隔。“乜末”所举行的仪式末伦壮语称为“haet moed”,当地壮族人民常用汉语表述为“做末”或“做蚂蚁”。

“歌路”是仪式末伦的核心所在,主要是指“乜末”在整个仪式过程中通过歌唱表演行为所建构的虚拟文化空间。在“乜末”整个仪式展演过程中,需要通过数小时的歌唱表述,才能逐次通过神灵掌控的“三十六门”或“七十二门”,方可帮助主家人“收魂”完整,保障着主家与神灵之间的礼物馈赠及互惠协议的达成。“末伦”仪式歌路主要包括天、地、人三界的各路神灵,行巫的过程也是从地界逐层过门后通往天界,最终踏上凌霄宝殿拜见玉皇大帝进行仪式的“交榜”。交榜玉帝之后“乜末”要从天界回到人间,再次把上路所过之门逐一关闭,完成仪式所行的所有巫路。由此可见,“歌路”是“乜末”在末伦仪式表演中沟通阴阳两界人、神、鬼三者的一种地理空间呈示,涵盖着“乜末”信仰体系所展现的完整神灵谱系。“灵魂不灭”和“万物有灵”信仰观念在“乜末”歌路建构的时空场域内有着明确的仪式音声展演呈现,也是当地族群人民对宇宙认知、灵魂不灭以及生命轮回观念最为完整的文化显现。

(二)接通历史:巫风记载的史料与文献

中越边境地区自古以来巫风盛行。书面记载的历史文献资料,是记录当地民间信仰与早期巫事活动最为有效的手段,也是获得不同历史时期社会与族群信息的最主要来源。在相关的古籍方志记载中,明清史料清晰记录了“镇安府”“归顺直隶州”等州府地区及周边壮族先民“专信巫鬼”的风俗传统,并较为详细地描述了“鬼婆”早期仪式的相关场景与法术行为。镇安府、归顺直隶州是“壮族末伦”当下主要流布区域范围内的德保与靖西,“鬼婆”即为仪式末伦的民间执仪者“乜末”。下文将呈现部分古籍方志的史料记载,足以见得德靖土语地区壮族先民对仪式末伦的信仰传统。

[明](嘉靖)《广西通志》记载:“民俗笃信阴阳,多尚巫卜病,不求医药,士知经术难,家贫未尝废学……病少服药,专事巫觋。”[2]

[清](光绪)《百色厅志》记载:“岭南风俗,家有人

病,先杀鸡鹅等以祀之,将为修福……病亦延医,多用草药,偏信巫鬼……病不求医药,信巫鬼,土俗皆然。” [3]

上述《广西通志》《百色厅志》记载了明清时期居住于广西百色地区的壮族先民生病不求医不用药,而是由信仰巫觋等民间仪式专家,通过杀鸡、鹅等家禽进行祭祀除病的信仰传统。

[清](光绪)《镇安府志》记载:“潦俗好巫鬼,禁忌寡畜生……”[4]

[清](光绪)《镇安府志》记载:“腥秽疾病,不事医药,专信巫鬼……女巫则遍地皆有,亦可见习俗之难改也。”[5]

《镇安府志》记载了壮族先民“潦”人专信巫鬼,生病不求医用药,而是有着请“巫鬼”来解决病楚的风俗传统。“女巫遍地皆有”展现着当年镇安府(今德保)所辖区域执仪者“乜末”繁多的景象,这不仅说明“乜末”信仰在早期就已根植民间,成为信仰习俗与传统,更与当下德保县区域村落几乎每个村至少有一名执仪者(道公或巫婆)的现状相吻合,足以见得“乜末”信仰传统在历时层面延续的极强生命力。

[清](光绪)《归顺直隶州志》记载:“妇女悉敦朴

素,不饰铅华,惟布衣勤浣,至洁而已,然多信巫觋,遇有疾病,辄令祷禳,酣歌于室,此牢风不可破……乡村中妇人,或有不得于夫,或妻妾争宠,因诣道巫求符,以取容悦。久之遂变为蛊,时时常随其身,朔望辄放以毒人。此风镇边县尤甚。”[6]

《归顺直隶州志》的“风俗志”记录了归顺州(今靖西市)妇女穿着朴素,且多信仰巫觋,用“酣歌于室”生动刻画着巫觋以“歌唱”作为巫事活动中仪式展演的主要行为方式,而且“乜末”信仰根植于民间乡土,因此“牢风不可破”。同时,也记载着镇边县(今那坡县)乡村妇女通过向道公和巫婆求符来维持家庭和睦。德靖地区的乡村妇女作为“乜末”信仰的受众主体与当下现状相一致,且巫觋“仪式歌唱”与受众“求符现象”在当下的“乜末”仪式信仰中仍有着保留和延续。“乜末”通过“以歌行路”的方式来完成主家所诉求的仪式,每当有受众前来求符,“乜末”也会针对信众所求进行画符开光,帮助诉求者解决各类问题。

通过上述明清古籍方志的相关记载,我们可以看到壮族末伦仪式的民间信仰传统自明清之时在德靖地区就曾“遍地皆有”,且以“收魂”为主的仪式内容与以“歌唱”为主的行为方式与当下末伦仪式展演的内容与行为同出一辙,可见在漫长的历史发展中,作为信仰体系外化的末伦仪式展演变化不大,末伦仪式信仰根植于壮族民间乡土,延续着乡村女性为受众主体、杀家禽用于祭祀仪式、彻夜歌唱行路及上路通神收魂的仪式传统。

(三)根性特征:区域音乐的共享与交融

“区域音乐研究处理的主要是音乐与区域地理、文化、政治以及区域内音乐体裁之间的‘横向关系’。”[7]同样,在广西壮族德靖土语区的地域范围内,除了仪式末伦之外,还有南路壮剧、壮族提线木偶戏、曲艺末伦、壮族民歌等各类体裁的戏曲、曲艺和民歌,它们之间存在着一定区域音乐文化的共生性和相似性,通过梳理区域内多种音乐体裁的源流关系,从而把握区域音乐研究视阈下广西壮族德靖土语区仪式末伦音乐所具有的根性音乐文化特征。

壮族末伦主要包括仪式末伦和曲艺末伦两种形态。仪式末伦多由执仪者“乜末”通过音乐附体行为进行“一人饰多角”的坐唱表演,采用当地通用的德靖土语(壮语的一种)演唱。唱词格律多为五言或七言的四句体或八句体,旋律线条发展较为平稳,从而凸显仪式末伦在表演语境中有说有唱的吟唱特点。调式多以羽调式为主,“乜末”歌唱围绕核心音列“la-do-mi”多级进、少跳进式发展乐句旋律。由于曲艺末伦是从民间坐唱的仪式末伦中脱衍而出,因此其在表演形式、演唱方言、押韵方式和旋律发展等方面都与仪式末伦有着较多相似之处,但随着社会的快速发展和音乐的文化变迁,曲艺末伦在延续传统仪式末伦坐唱方式的基础上逐渐向表演形式的舞台化、服装造型的审美感、汉语演唱的易懂性和唱词内容的时政化等方面革新,也体现出区域音乐文化在纵向历史发展过程中所呈现的传统延续和文化变迁。

笔者通过在桂西南德靖土语方言区进行长期的田野作业和考察研究,发现壮族仪式末伦不仅是曲艺末伦的源头,更具有着桂西南地区壮族“根性音乐”的典型特征,与区域内的壮族提线木偶戏和南路壮剧也有着千丝万缕的联系,从而成为广西西南地区壮族音乐的代表性音乐文化符号表征。壮族末伦仪式音乐作为德靖土语区民间信仰体系外化的一种音声表达方式,不仅运用在族群成员频繁诉求的巫事活动中,还深深镌刻在当地壮族人民的日常社会生活之中,其信仰基础和审美特色逐渐成为孕育壮族提线木偶戏和南路壮剧的文化土壤与影响因素。“木偶戏艺术从异地传入靖西,在当地土生土长的末伦文化的影响下,根据壮族人民的审美情趣和生活需求演变发展,最终形成了壮族提线木偶戏的艺术形态。”[8]“壮族提线木偶戏音乐与南路壮剧音乐存在着一种相互影响,双向交流的关系:南路壮剧的音乐绝大部分都是对木偶戏音乐的继承和眼神。木偶戏在唱腔、帮腔、器乐上,也深受南路壮剧的影响。”[9]由此可见,桂西南地区的壮族民间巫信仰系统和末伦仪式音乐为区域内的其他音乐体裁(曲艺末伦、提线木偶戏和南路壮剧)提供着丰厚的文化土壤和共同的音乐审美,在一定程度上反映了广西德靖土语区壮族人民共同的历史记忆、民族心理和音乐认同,也让壮族末伦不断超越一定地理范围空间和语言使用群体的局限性,逐渐成为该区域音乐文化的代表性文化遗产和符号化音乐表征。

二、文化符码:解构仪式末伦的音声样态

民间信仰仪式在世界文明进程中一直与人类文化历史息息相关,起决定性因素的不仅仅是仪式的功能性,而且也有赖于信仰者对“仪式音乐表演过程”的内在精神需要。仪式末伦作为桂西南德靖土语方言区的代表性音乐文化,以民间执仪者“乜末”的仪式歌唱表演行为作为载体,通过“仪式行为”将壮族传统“民间信仰”(文化观念)转化为族群内部共享的“音声符号”,也是特定文化语境和仪式表演语境中“音乐表演行为”与“音声样态”“音乐观念”之间的生发关系与结构过程,以及“乜末”(表演者)与壮-岱/侬族群(观众)之间“编码”与“解码”的互动过程。因此,下文将以区域内的壮族“脱孝”仪式个案作为音乐分析对象,通过对“末伦”仪式表演的多重声景和仪式音乐的核心音腔进行解析,从而把握仪式末伦的音声样态和深层结构。

(一)广西靖西壮族“脱孝”仪式简况

时间:2016年11月15日

地点:中国百色市靖西市同德乡意江村布意屯60号

执仪者:韦兰晚[10](法名:金莲)

仪式参与者:主家3人(黄尚伟、黄妻与黄妹)、“囊香”[11]妈林、乡邻女性中年纪较长的婆姨若干、笔者。

仪式目的:主家母亲已过世三年,儿女为母举行“脱孝”仪式。一是将儿女自身所带之“孝”脱下,让“乜末”为其“祛白挂红”,通过末伦仪式完成主家成员由带孝子女向普通社群成员的身份转变;二是将亡母灵魂送上神台,以便日后子女对其进行祖先供拜。

(二)“末伦”仪式表演的多重声景

曹本冶先生在仪式音乐的研究中建构了一系列理论研究框架,开辟了具有特定属性的“仪式音声”研究方法与理论范式;其中,“音声声谱”是“仪式音声研究框架”的核心模型之一,也是最具有“音乐学”学科性质的研究模型,它充分地演绎着关于“音声”阐释的含义及全部程序。[12]“末伦”仪式展演自始至终都在“音声”境域(soundscape)的覆盖中予以展现。通过对壮族“末伦”仪式音乐活动的实录,结合笔者日常田野考察与学界已有的相关研究成果[13],将构成仪式末伦的音声声谱要素“可听得到”的有声部分划分为“歌唱”“吟诵”“对白”“拟声”“咒语”“器声”六类。

“歌唱”是仪式末伦“音声声谱”中人声部分的“近音乐”一端,是仪式专家特有的、区别于日常生活话语体系的一种音乐符号象征,是壮族集体基于“末伦”仪式展演对族群共享音声记忆的一种建构和认同。“乜末”通过仪式歌唱,为自身的仪式专家身份及其祖师力量来源找寻依附,歌唱在不同仪式和不同仪节的表述中呈现出曲调类型的多样性特征,各曲调之间所形成的不同音乐形态是“乜末”被不同祖师附身并进行“代言”的体现。

“吟诵”指有节奏的诵读经文,是“乜末”在[送茅郎]仪节中所用的一类音声形式。吟诵主要运用汉语所属的西南官话中的桂柳方言,对道公经文进行韵白形式的腔调吟诵;此类音声形式多出现在仪式中[送茅郎]和[抬星]两个固定仪节中,是道教文化与当地巫文化信仰杂糅的一种体现。

“对白”是指仪式专家“乜末”被神灵、祖先附体并为其代言,与主家进行对话所形成的音声状态。“对白”是“乜末”为神灵、祖先进行代言的音声形式再现,充分体现着壮族族群的万物有灵观和祖先崇拜观,也透过仪式专家“乜末”让阴阳两界的人、神、鬼三者形成对话交流与礼物馈赠的神圣仪式空间。“对白”从仪式程序中“上路”之后开始出现,是神灵、祖师、祖先三者对仪式专家附体后与主家对话的音声体现,也彰显着仪式专家具有沟通阴阳两界的媒介功能,更是检验仪式专家灵验性的固有标准。“对白”交流让受众积极参与到仪式中来,从而稳固受众群体对“乜末”仪式的持久推崇和信奉。

“拟声”是指用声音模拟某种自然声响,或以特殊的声音为符号表示某种状态。“乜末”在请神或行路中会出现“打嗝”类的拟声状态,用以表示神灵的附体行为或实现角色转换功能。另外,在歌唱行路的仪式表演过程中,“乜末”通过吐出的气流冲击双唇发出“嘟——”或“噗——”的拟声声响,表示祖师在阴间的“换马”行为。“咒语”是“乜末”仪式音声声谱中人声“近语言”的一段,声音呈现微弱或默声的音声状态,常与画符连接在一起形成“画符念咒”的形式。

“器声”主要是指“乜末”在仪式展演过程中通过各类法器所发出的音声,不同器声所蕴含的仪式象征和内容寓意也有所不同。“拟声”和“咒语”在仪式中的频繁运用,体现着执仪者在仪式过程中的神灵转换和附体代言功能,隐喻着“乜末”在被神灵和祖师附体后所拥有的强大法力,以及可以为受众顺利消灾解难的各类谜语口诀。

上述六种不同的仪式音声样态共同建构着仪式末伦神圣的表演场域空间,为末伦仪式展演过程中执仪者“乜末”的频繁附体行为、人神交流对话和超凡祖师法力提供合法性和合理化的解释。

(三)“末伦”仪式音乐的核心音腔

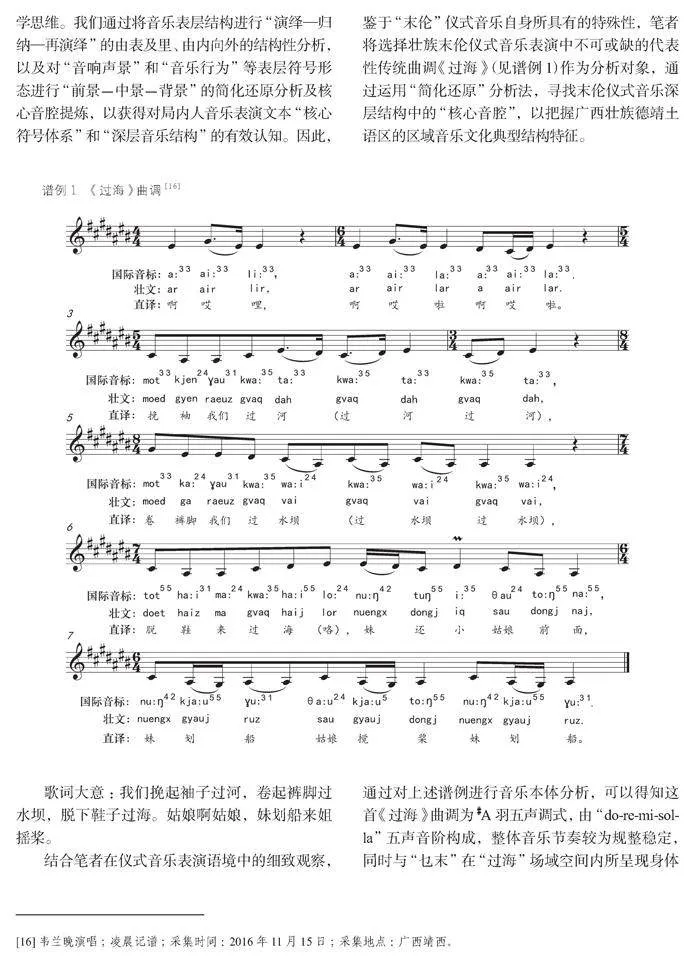

“族性歌腔就是一个族群文化发展历史特征的浓缩,它彰显某一个族群的生活习俗、社会历史发展概况、民俗信仰、语言风俗习惯等等历史记忆符码的浓缩与精华。”[14]壮族末伦是具有“根性音乐特征”的区域音乐文化代表性乐种,我们除了对其历史源流、音乐观念和音声样态予以把握之外,更要关注音乐表演语境下的“音乐观念”到“音乐行为”再到“音乐表象”之间的具体生发过程,以及音乐表象背后的“核心音腔”[15]所隐喻的音乐深层逻辑与音乐结构过程。音乐文化本位模式分析法是民族音乐学家对申克音乐分析法的转换应用,将申克理论中单一线性的结构分析转变为兼具“归纳与演绎”的纵横二维的“模式+变体”分析,这种对音乐表层符号进行“简化还原”的分析方法与语义学、符号学甚至形态学都具有“本质还原”的哲学思维。我们通过将音乐表层结构进行“演绎—归纳—再演绎”的由表及里、由内向外的结构性分析,以及对“音响声景”和“音乐行为”等表层符号形态进行“前景-中景-背景”的简化还原分析及核心音腔提炼,以获得对局内人音乐表演文本“核心符号体系”和“深层音乐结构”的有效认知。因此,鉴于“末伦”仪式音乐自身所具有的特殊性,笔者将选择壮族末伦仪式音乐表演中不可或缺的代表性传统曲调《过海》(见谱例1)作为分析对象,通过运用“简化还原”分析法,寻找末伦仪式音乐深层结构中的“核心音腔”,以把握广西壮族德靖土语区的区域音乐文化典型结构特征。

歌词大意:我们挽起袖子过河,卷起裤脚过水坝,脱下鞋子过海。姑娘啊姑娘,妹划船来姐摇桨。

结合笔者在仪式音乐表演语境中的细致观察,通过对上述谱例进行音乐本体分析,可以得知这首《过海》曲调为A羽五声调式,由“do-re-mi-sol-la”五声音阶构成,整体音乐节奏较为规整稳定,同时与“乜末”在“过海”场域空间内所呈现身体摇晃状态和折扇摇摆节奏韵律同步。这首作品的唱词格律主要为五言多句体,其中运用了较多的衬腔衬词和唱词重复予以乐句之间的连接和歌唱语气的表达,以呈现仪式表演场域空间内“过海”与“危险”之间音乐符号隐喻关系。[17]乐句采用单拍子、复拍子与混合拍子任意交替的变换节拍,音乐旋律多以五声音阶下行级近为主,核心音列为“dol-re-mi-sol”“la-do-re-mi”“la-dol-mi-sol”和“sol-la-do”。“乜末”在歌唱行路的过程中所用的仪式音乐旋律多以“la-do-re-mi”四个音级作为核心音列,围绕“la-do-re-mi”核心音列以音阶级进的方式进行旋律发展,并通常以“mi-re-do-la”或“do-la-sol-la”下行级进的方式作为乐曲结束。因此,我们通过音乐旋律“前景-中景-背景”的分析,去除经过音后,可以发现“末伦”仪式音乐更加强调旋律发展中“la-do-mi”三个音级的重要性,其中作为羽调式的主音“la”和上方小三度的宫音“dol”是这首乐曲中出现频率最多的音符,对整首作品音乐风格和调式调性的形成起到关键作用。“末伦”仪式音乐的羽调式色彩和“la-dol-mi”的核心音腔是仪式音乐表层符号背后的“深层结构”,也是桂西南德靖土语区壮族成员集体音乐思维方式和音乐审美习惯的一种呈现,亦是这个区域内音乐文化共享互通的一种音声结构方式和文化符号象征。

三、传统发明:当代壮族末伦的表演建构

“音乐的论说是一种情感的经历、心灵的表述,也是理性的认识过程。让我们更好地认识每一个‘自我’,理解每一个‘他人’,通过音乐和文化的关系的特殊途径,来正视高更的《问天》:‘我们是谁?我们从哪里来?我们又往哪里去?’”[18]特定的音乐文化事项并非孤立存在的,均与其所处、所属的社会文化体系有着密切关联。曲艺末伦作为仪式末伦在当下舞台表演中“再语境化”的一种音乐延续,是族群为适应所处的自然环境、解决生存问题及其相关社会问题而发展出的一种思维和行为方式。壮族“末伦”的舞台展演和仪式歌唱作为桂西南壮族同胞和越南北部岱侬族群共享的一种文化符号与音声记忆,反映着族群共同的世界观、认知观和价值观,是当地人用以表述、构建信仰世界的方式,也是族群集体建构历史记忆与族群认同的有效途径。

(一)再语境化:曲艺末伦的舞台化建构

“当代的民族音乐舞台表演既是时代变革的产物,也是音乐表演外部‘去语境化、再语境化’环境变迁的结果。”[19]曲艺末伦作为仪式末伦脱衍而生的音乐产物,在当代“非遗保护政策”和“舞台表演建构”中如何通过音乐文化调适不断进行自我发展与变革创新,在无数次“去语境化”与“再语境化”的过程中不断延续仪式末伦的历史记忆与文化传统,并在音乐表演语境中完成壮族“末伦”音乐文化符号从深层结构向表层结构的生成转换,以更好地揭示德靖土语区壮族群体内部所共享的音乐符号隐喻和文化象征内涵。

“音乐表演行为作为深层结构向表层结构转化生成的核心动力”[20],是连接曲艺末伦与仪式末伦的直观桥梁,对壮族“末伦”的音乐表演语境、音乐表演行为和音乐发生过程进行解构,对于厘清当代曲艺末伦的舞台表演如何在延续传统的基础上发展建构具有重要意义。曲艺末伦的音乐发展和文化传承与传统仪式末伦的传统保护和历史延续关系紧密。曲艺“末伦”起源于民间信仰仪式“末伦”,在仪式末伦的表演语境与传统建构中,作为仪式专家的“乜末”通过歌唱配合法器“铜链”以歌行路,在后来不断发展的过程中形成了作用于娱乐的曲艺末伦,铜链也从“法器”转变为“伴奏乐器”。而成为“非遗”之后的壮族末伦,不仅保留了其在社会功能中的仪式功用,更增添了诸多舞台表演的娱乐功能,尤其是在舞台表演的“去语境化-再语境化89a4626fe7ab1a721bb10b337d071b06c70e3912a49b049f48313d0ed7105846”发明创造过程中,壮族末伦不再严格划分仪式用乐与娱乐用乐,开始走向一种更加倾向于大众娱乐和社会狂欢的舞台表演艺术。这种转变既是民间音乐发展过程中的一种自我保护机制,也反映着现代社会群众对于不同音乐文化形式多样需求的内在需要。从“娱神”走向“娱人”,标志着壮族“末伦”在非遗保护的背景下和国家在场的支持下所发生的动态变化,体现出传统音乐文化的生命力和当代性。这种转变呈现出国家力量对于保护传统“非遗”音乐文化方面的积极作用,政府的支持和非遗的保护使得末伦艺人能够更好地传承和发展地域传统文化,提高壮族末伦在社会音乐生活中和舞台展演中的群众影响力和符号代表性。“国家力量”在场视域下的非遗项目的保护与传承,不仅需要将传统音乐文化进行“去语境化”和“再语境化”转换,更要不断提升“非遗”音乐在当代国际舞台表演中的影响力和传承人的社会地位,从而能够强化少数民族群体传承家乡音乐文化的责任感、使命感和荣誉感,增强了民众的音乐文化自信心,拉近民众与非遗音乐文化保护传承和创新发展的距离。

(二)跨境遗产:仪式末伦的跨区域比较

“作为对‘他者’音乐研究的‘区域国别学’,就是将研究对象置于全球化动态的、流动的‘文化景观’维度中审视其音乐形态、风格构建与象征意义的生成过程。”[21]中国广西西南部壮族德靖土语方言区及与之相邻的越南北部岱侬语方言区是仪式末伦的主要流布区域,这片地域内虽然被国家界线分割成壮、岱、侬三个不同的民族,但各族群在历史渊源、语言文化、风俗习惯等方面存在着更多的共性文化特征。从地理位置的分布来看,中越跨界壮-岱/侬族群中各民族的形成是被不同国家政治力量被动分隔的结果,他们是“那些原来民族和其传统聚居地被分割在不同国家内而在地域上相连并拥有民族聚居地的族群”[22]。族群边界打破了国家的地理边界,主要依赖族群所附带的文化特质,形成了一种更大地缘范围空间上的社会边界。末伦仪式音声作为同源跨界壮-

岱/侬族群原生信仰文化的符号表征,在仪式展演过程中不断强化着仪式参与者对于族群祖先村落生活的历史记忆,从而建构个体成员对族群整体的归属感和认同感。中越双边仪式末伦中共享“同根曲调”和“核心音腔”,可以看作是区域内壮-

岱/侬族群共享的一种仪式音声,也是中越壮-岱/侬族群作为同源跨界族群在音乐本体层面的又一例证。中越跨界壮-岱/侬族群的整体边界维持主要依赖族群内部成员共有的文化记忆与习俗传统。“乜末”信cbcfb1946336a75a903b9761e2ad5fdd4d64de426b8316e2958fdd3584c46efb仰和仪式末伦作为中越双边社群共享的传统信仰仪式音乐活动维持着中越壮-岱/侬整个族群集体的外围边界,而“乜末”的跨界执仪不断打破地理纬度的国家边界,形成双边社群成员的互动往来与内部群体的边界移动。仪式末伦作为中越跨界壮-岱/侬族群共享的一种信仰行为与音声形态,是区域范围内音乐文化的代表性符号表征,也是区别于周边“他者”族群的持续性文化差异,在族群边界的维持与族群成员认同建构中发挥着重要的作用。

由于国家在场的影响,中国的壮族与越南的岱族、侬族受到不同国家政治、经济、文化、语言的多方影响,双边的仪式末伦在当代的表演方式与曲调类别等方面存有一定差异,但更多的是在仪式歌路与仪式行为方式各方面存在的相似性,才促成流布区域范围双边“乜末”的跨界执仪与受众群体的互动往来。在中越共享互通的仪式末伦展演中,无论是不同国籍“乜末”的跨界执仪还是边民成员在仪式中的互动往来,他们各自的国族身份不会改变,作为国籍与民族身份不同的社会成员,在仪式末伦的表演互动中也更加强化了跨界族群成员各自的“国家边界”概念。在跨区域的音乐文化比较视阈中,中越双边仪式末伦的不同表演形式和歌唱曲调差异是双边族群成员对“自身”和“他者”文化身份判断的特征:由于受到汉语言主流文化的影响,中国“乜末”日渐可以独立执仪各类民间仪式,在末伦仪式音乐的歌唱中形成乜末曲调、道公曲调与经文念诵等各类仪式音声的混合共用,也逐渐成为当代中国壮族群体在跨境仪式互动中的一种独特仪式音声符号表述;越南“乜末”则保留着传统的仪式歌唱与表演行为方式,运用相对单一的乜末曲调进行末伦仪式音声呈现,并需要在每一场仪式中与道公同台执仪才能圆满完成整场仪式活动。由此可见,相对传统的“上路收魂”乜末曲调和巫道同台的执仪行为方式,则是越南岱侬族群在跨境仪式互动和区域族群音乐文化交流、交融、交往过程中对自身国家认同和民族身份的不断强化与文化坚守。因此,中越跨境壮-岱/侬族群双边共享的“乜末曲调”和“核心音腔”是整个族群在一定地域范围内区别于周围他者族群的内在文化符号,跨境双边地域范围内所呈现的末伦仪式歌唱与表演行为方式的内在差异,是双边族群成员在跨境仪式互动中不断强化自身国族身份和族群边界的音乐符号标识。

结 语

孟凡玉在《关于区域音乐研究的几点思考》一文中指出:“区域音乐研究通过对研究对象的地域性与跨地域性、传统性与现代性、稳定性与变异性、乡土性与都市性这‘四对两极变量’的探讨而揭示区域音乐的地方属性。”[23]壮族末伦作为中越边境地区的跨境遗产代表,双边族群共享的仪式末伦音声和乜末歌路曲调是区域范围内音乐文化的传统延续;曲艺末伦的当代舞台表演建构则是传统的发明与现代的重构,不仅促使了仪式末伦从传统性向现代性、稳定性向变异性、乡土性向都市型过渡,也让曲艺末伦作为桂西南曲艺的代表乐种,不断形成跨地域音乐文化的传播与族群交往的互动。在音乐表演语境中,壮族“末伦”音乐作为德靖土语区壮族族群集体在音乐行为实践中转换生成的一种音声符号,其内涵象征和深层语义的文化解读需要放置在更广阔的社会与历史“互文性”符号系统和宏观视野中予以关联阐释。从“历时”维度来看,“曲艺末伦”音乐表演文本的生成是“仪式末伦”历史发展的必然结果,也是对先前“仪式末伦”音乐表演文本的汲取、拼凑和改编;从“共时”维度出发,“曲艺末伦”当代音乐舞台表演建构的生成也是对其他优秀音乐文化的多元吸收和有效借鉴,在汲取时空横向其他音乐表演文本的多重符号样态的基础上,不断进行自我音乐表演文本的发明与创造。在当代“国家非遗保护”和“音乐表演建构”中,壮族末伦通过无数次“去语境iRykfjbsUzzGgVyW5ztsjA==化”与“再语境化”的表演建构,也在不断延续着族群集体的历史记忆与民族心性,在音乐表演的具体行为中完成壮族末伦音乐文化符号从深层结构向表层结构的生成转换,以更好地揭示中越壮-岱/侬族群内部所共享的音乐符号隐喻和文化象征内涵,让更多的学者感知壮族末伦的文化艺术魅力,从而使其得以更好地传承传播和创新发展。

作者简介:凌晨,博士,广西艺术学院音乐学院音乐学系、副教授、硕士生导师。

◎ 基金项目:2021年度教育部人文社会科学研究青年基金项目“‘一带一路’背景下中越跨界壮-岱/侬族群仪式音乐表演民族志研究”(21YJC760044);2023年度广西高校人文社会科学重点研究基地“中国-东盟音乐文化交流与研究中心”开放式委托项目“区域国别视阈下中越跨界壮语族群的仪式音乐表演与文化认同研究”(2023YB03)。

[1]洛秦:《音乐的区域性、民族性、现代性与历史性——论吴越传统的“长三角”音乐与文化关系》,《音乐文化研究》2023年第4期,第39页。

[2][明]黄佐撰,林富参修:《广西通志》六十卷,卷首一卷(嘉靖),中国国家图书馆,明嘉靖十年刻本,一卷第十七。笔者标记标点。

[3][明]黄佐撰,林富参修:《广西通志》六十卷,卷首一卷(嘉靖),中国国家图书馆,明嘉靖十年刻本,一卷第十七。笔者标记标点。

[4][清]羊复礼纂修,梁万年、汪绍华、徐鸿晋纂:《镇安府志》二十五卷,卷首一卷(光绪),中国国家图书馆,光绪十八年刊本,卷二。笔者标记标点。

[5]同上。

[6][清]颜嗣徽纂修:《归顺直隶州志》六卷(光绪),广西图书馆,1978,第三卷四十三、四十四。笔者标记标点。

[7]康瑞军:《运河音乐文化研究的现状与前景——兼及区域音乐研究的点、线、面问题》,《黄钟》2023年第1期,第110页。

[8]陈曲涵、杨智:《末伦文化影响下的壮族提线木偶戏形成与发展研究》,《歌海》2023年第2期,第51页。

[9]陆洲:《壮族提线木偶戏音乐与南路壮剧音乐的关系》,《艺术探索》2008年第6期,第46页。

[10]韦兰晚,女,法名韦金莲,1972年出生,天等县把荷乡把兰村巴伦屯人,文化程度小学二年级,17岁在德保县龙光乡大旺村龙胜屯拜梁海青(法名)为师母,拜天等县把荷乡把兰村一道公为师父,开始戴帽成巫。19岁嫁去德保县龙光乡,21岁迁往靖西新靖镇小坡屯买宅安家,另拜靖西巫婆黄凤阳(法名)和道公黄隆坡为师母、师父,多行巫于德靖地区所属的民间村落,是靖西当下比较有名气的“乜末”之一,已加大帽。

[11]囊香:中越壮-岱/侬族群“na:ŋ31 ji:ŋ24”的汉文转写,“na:ŋ31”是对兄嫂等长辈女性之称谓,“ji:ŋ24”即为香,“囊香”是仪式中专门负责点香的女性,学界有人将其译为“点香娘娘”,是末伦仪式中不可或缺的助手人物。

[12]曹本冶:《仪式音声研究的理论与实践》,上海音乐学院出版社,2010,第175页。

[13]萧梅:《仪式中的制度性音声属性》,《民族艺术》2013年第1期,第37~39页。

[14]赵书峰:《“认同的力量”/“逃避统治的艺术”——湘、粤、桂过山瑶音乐“族性歌腔”的文化隐喻》,《民族艺术研究》2016年第6期,第27页。

[15]蒲亨强:《论民歌的基础结构——核腔》,《中央音乐学院学报》1987年第2期,第42~46页。

[16]韦兰晚演唱;凌晨记谱;采集时间:2016年11月15日;采集地点:广西靖西。

[17]凌晨:《中越跨界壮-岱/侬族群“乜末”仪式歌唱与表演的符号隐喻》,《中国音乐》2020年第4期。

[18]洛秦:《音乐中的文化与文化中的音乐》,上海音乐学院出版社,2010,第3页。

[19]杨民康:《“传承、建构”语境下民族音乐舞台表演的转型与变革》,《中央音乐学院学报》2023年第1期,第13页。

[20]凌晨、张嘉玥:《音乐符号学》,《南京艺术学院学报(音乐与表演版)》2023年第2期,第140页。

[21]赵书峰:《区域国别音乐研究的属性、方法与问题——基于东南亚瑶族音乐的田野工作思考》,《民族艺术》2024年第3期,第30页。

[22]曹兴:《论跨界民族问题与跨境民族问题的区别》,《中南民族大学学报》2004年第2期,第39页。

[23]孟凡玉:《关于区域音乐研究的几点思考》,《中央音乐学院学报》2012年第2期,第86页。