苏轼诗歌的“ 麋鹿 ” 意象探析

2024-10-31王伟婷

【摘要】鹿作为一种心性纯良的动物很早就与人类社会产生了密切的联系,而作为诗歌意象来说,从《诗经》中代表的婚姻爱情、政治权利等意象逐渐发展到成为隐逸一词的符号。苏轼的鹿诗,既有从各个角度客观将鹿作为动物书写的,也有运用传统文化中有关鹿的典故进行讽刺感慨的,当然最多的还是以鹿抒情,表达自己的隐逸之情。而苏轼之所以频繁用鹿或麋鹿作为诗歌意象,大抵是因为麋鹿的生活环境与苏轼渴望的生活有很大的相似性。在艺术手法上,除了以麋鹿渲染环境,为诗歌主题铺垫外,苏轼还常用麋鹿自喻。苏轼写鹿诗,或许是在出仕与入仕之间寻求一种出路,想要获得精神上的超脱。

【关键词】苏轼;麋鹿;意象;隐逸

唐代是封建文化的鼎盛时期,在文学长河中熠熠生辉,而陈寅恪先生却说:“华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世。”[1]给了宋代文学至高的评价。苏轼作为宋诗书写史上的一位大家,在意象选择、题材演变等各方面都有自己独特的感悟,其诗歌中的诸多意象都具有典型意义。如“鹿”就作为其中之一的意象多次在苏轼的诗中被提及,既有单纯作为风景意象的阐述,也有作为心性寄托的表达,且后者数量颇多。但是之前学界对苏轼诗歌意象的探析更多聚焦于自然景物意象,如“雨”“草木”等,对动物意象关注较少。杨景春于2022年发表观点认为“现在提出苏轼诗歌研究中的动物性问题,并构建‘苏轼动物诗学’正逢其时”[2]。并且在另一文章中分析了苏轼诗词中的动物意象,表明苏轼研究已经将目光转移到了动物意象上来,但此文章只详细论了鸿、鹤、马等,并未重点关注鹿。[3]因此对苏轼诗歌中的麋鹿意象探析有助于人们进一步剖析其内心的志向寄托,能更为清晰形象地感知到苏轼在为官与归隐之间的种种徘徊与无奈。

一、苏轼诗歌中的“麋鹿”意象及其情感内蕴

宋朝国力虽然仍处在强盛阶段,但内政的混乱和边关的威胁都使得这个王朝注定充满动荡。宋代重文抑武,虽然文官把持朝政,但时局的混乱使得士大夫们常常遭遇贬谪,忐忑不安就成了大部分官员的心态,苏轼就是其中之一。据统计,苏诗中涉及“鹿”的诗歌共有57首,苏轼为何常常写鹿?陶型传从精神境界角度提出了苏轼的万物对等理念[4]。笔者认为大抵是因为麋鹿少斗不争、生性胆小而深隐山林的特性都在某种程度上成了苏轼心灵的化身,载着他那一颗无法完全隐居的心向着无所拘束奔去。陈植锷曾言:“由于时代的风尚和不同文人生活的相似,中国古典诗歌中常常不少题材相同或相近的作品群……各种不同题uyr5NGFqqSB5U+haXGw1z5eTaIZZoPzcOhRr66B91r8=材的诗歌,均有适合表现这一题材的意象类型。”[5]133诚如其所言,鹿的生活习性、性格特点和在历史典故中流传下来而形成的内蕴都使得它成了某一特定意象类型的代表,不仅在苏轼诗中有所显现,在其他诗人作品中也都有涉及。而苏轼的“鹿诗”大体上可分为以下三类:

(一)客观写“鹿”

苏轼诗中直接客观将鹿作为动物来书写的数量不在少数,甚至可以说占据了“鹿诗”近小半的篇幅。在这一类型中,有把鹿与狼、猪、鹅等动物相提并论的诗歌,这里的鹿只是单纯作为一种动物被提及,并无实际意义,如“洞煖无风雪,山深富鹿豭”[6]103和“象胥杂沓贡狼鹿,方召联翩赐圭卣”[6]298等,是作者对于自身或他人所处环境及所作行为的详细描述,也可为烘托某种气氛服务。

同时,作者刻画了各种形态的鹿。从动作上而言,有静态的鹿,也有奔走的鹿,还有像在《访张山人得山中字二首》中所刻画出被驯化之后缓慢跟在人后行走的鹿;从形态上而言,有鹿麛、麀鹿、熟鹿和野麋;从经济价值而言,又有鹿裘、鹿茸、鹿皮等。可以说苏轼对鹿有着超乎寻常的喜爱,仅仅作为动物出现在诗中的次数就不可胜数,无论是幼鹿还是成年的鹿,无论是否被驯化,也无论是以什么样的形态,在苏轼的诗中都可以找到身影,可以说以“鹿”入诗,从远古流传而至苏轼,对此已经驾轻就熟,这大概也与苏轼一生的经历有关,常常奔走于山川之间才能将鹿的形象观察得如此细致。

(二)借用“鹿”典

用典,是作诗的常用手法,可以使得诗歌更具有历史底蕴,也可暗含一些不可明言的心声。苏轼自小饱读诗书,对于经史子集中的各类典故都能熟知且运用自如。因此除了把鹿作为动物写入诗中外,历史上与鹿有关的典故也被频频化入苏诗当中,当中所蕴含的感情不一。

1.讽刺当权统治者

与鹿一起频繁出现的词是“骊山”,这个曾经见证了诸多朝代兴亡的地方,被苏轼多次用于诗作,其用意之深直到千年后的今天都可感知到。“几变雕墙几变灰,举烽指鹿事悠哉”[6]462,以骊山为题,连用两个典故,苏轼想借周幽王的惨痛经历和对赵高的讽刺来警醒日益腐败的统治者,借古讽今中又暗含了多少无奈。“却遣姑苏有麋鹿,更怜夫子得西施”[6]1140,这当中又充满了调笑戏谑之意。

2.感怀时事、恣意豁达

宋诗与唐诗不同的一大特点就是宋代万物皆可入诗,尤其诗歌日常化,可以说宋代的士大夫们以诗作记,作为关心国家命运的一员,苏轼自然也时常在诗中记述自己的所思所感。时而因为时局无法改变而无奈叹气,时而自我排遣,以洒脱面对生活。在《谢苏自之恵酒》中他呼吁大家勇于接受自己的不同,享受自己选择的生活,而在《次韵刘贡父所和韩康公忆持国二首》中他又满是恣意之情:

梦觉真同鹿覆蕉,相君脱屣自参寥。

颜红底事发先白,室迩何妨人自遥。

狂似次公应未怪,醉推东阁不须招。

援毫欲作衣冠表,盛事终当继八萧。

可以说无论是在什么类型的诗歌中,都可看到苏轼乐观豁达的心态,即使有时会因为时局无奈而发出深沉之慨,但这种消极很快就会消散,即使身处逆境也要随遇而安,这是苏诗大部分诗歌所传达出来的思想。

3.抒发隐逸之情

除上所述外,苏诗中最常用到有关鹿的典故就是“鹿门”。鹿门山在今湖北襄阳,汉末的名士庞德公、唐代诗人孟浩然、皮日休等相继在此山休闲隐居,加之环境幽僻,风光秀丽,远离尘世,因此鹿门山就成了隐居胜地,每当有士大夫们遭受贬谪或心情沮丧,都会借此抒怀,便也成了作者的向往之地。《庞公》《和陶贫士七首,并引》等诗直抒胸臆,从诗题便可看出作者归隐之心的强烈,羡慕庞德公和陶渊明能不问世事,只管纵情山水,无人可扰。“苍耳林中太白过,鹿门山下德公回”[6]4979,作者仿佛已经看到了归隐之后的自己,以太白为友,与德公为伴。

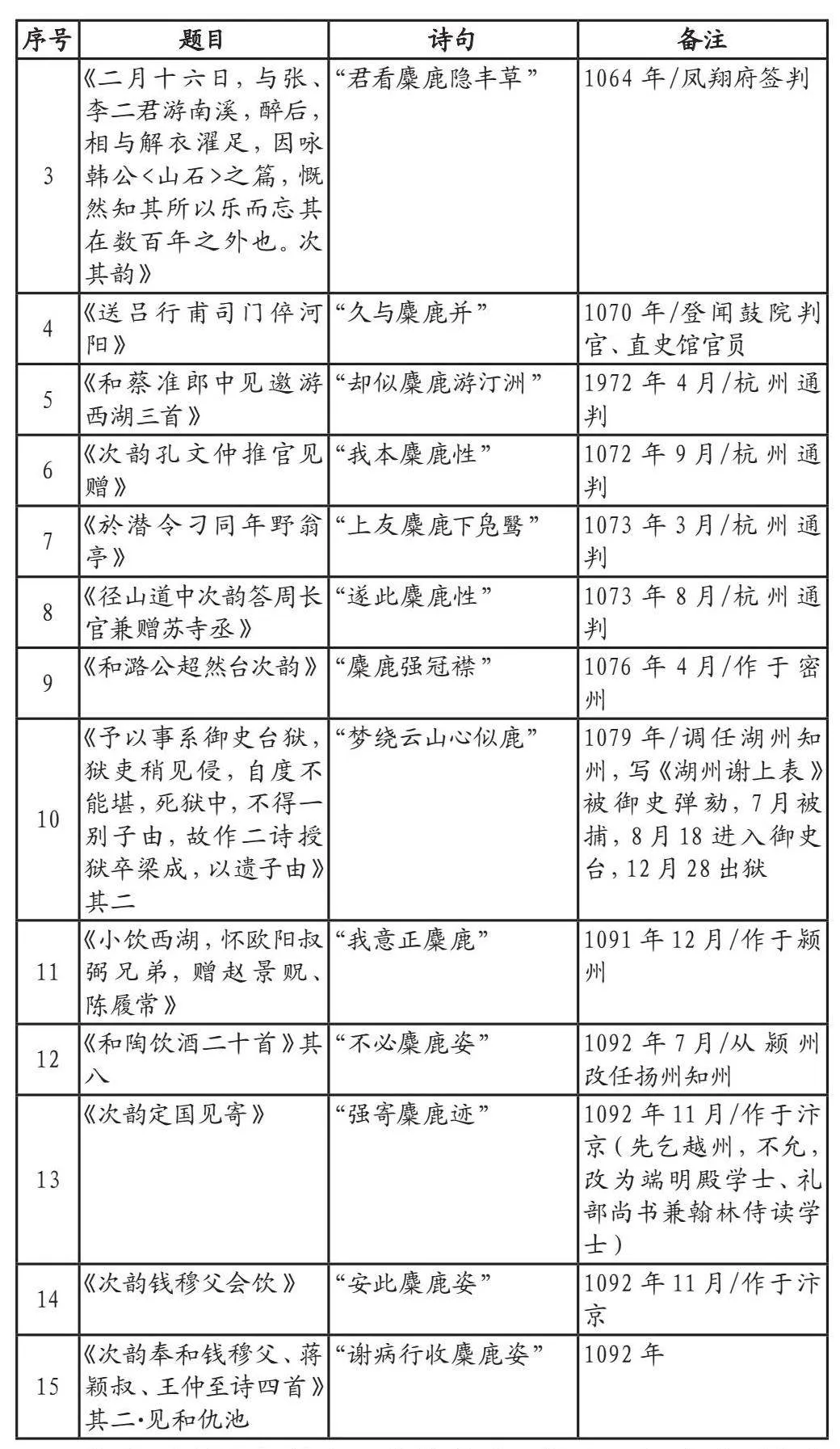

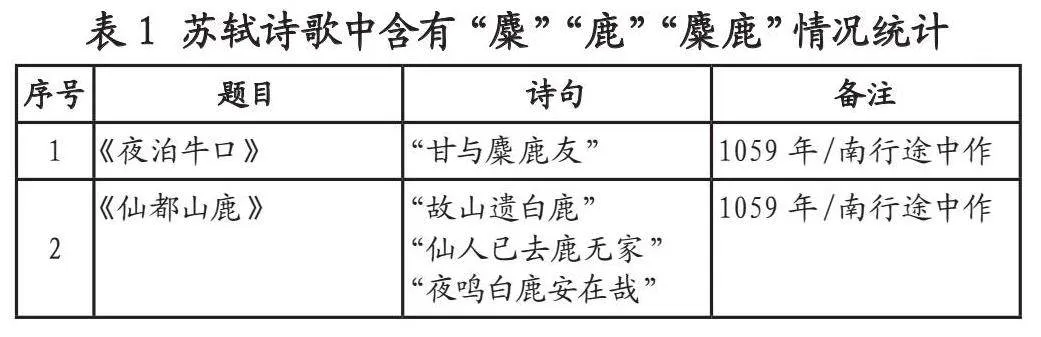

(三)以“鹿”抒怀

论苏轼生平最纠结之事不外乎是在入仕和归隐之间徘徊,其实苏轼以陶渊明为心中典范,无论是作诗、人格还是能放下一切专于农事的魄力都是苏轼欣赏和向往的,但奈何宋代积弱的局面和他作为士大夫的责任心,都迫使他注定无法远离庙堂。鹿意象就成了苏轼抒怀的寄托,把自己无法归隐却又渴望远离俗事斗争的心情全都寄托在麋鹿身上。苏轼不止一次呼喊过“甘与麋鹿友”[6]12“侣鱼虾而友麋鹿”[6]的愿景,在诗、词、文、赋中均有迹可循。据统计,苏诗中直接借用麋鹿来抒发归隐之心的诗歌有15首,麋鹿也因为其隐于山林的特性成了苏轼最贴心的“诗友”。见表1:

作者无数次想将自己化作麋鹿,抛去一切杂念,隐丰草、游汀洲,只管安闲享受时光慢流,不必再为朝堂之事烦忧,毫不遮掩直呼自己本就是麋鹿一般的性情,如《次韵孔文仲推官见赠》《次韵钱穆父会饮》等。或是幻想自己与麋鹿一起在山林中归隐,如《送吕行甫司门倅河阳》中的后面几句:

念我山中人,久与麋鹿并。

误出挂世网,举动俗所惊。

直言自己本该是山林中人,出仕为官是误入尘世,所以已经不在乎结果,只想回归自然。苏轼在很多诗中都借用鹿或是麋鹿意象来抒怀,因为无法改变已经入仕的种种无奈,所以麋鹿悠闲、自在的生活就成了苏轼内心另一个自己的代表。此外,之所以频频用麋鹿这个意象还有另一个很重要的原因,大抵是因为鹿的性格胆小,容易受惊,正如苏轼曾经经历过的几次心惊胆战的贬谪一样,尤以入狱御史台为代表。元丰二年因写《湖州谢上表》被御史弹劾,被捕入狱,历时130天,当时的苏轼心情正如那受惊的麋鹿一般,只能任人鱼肉,对未来充满担忧,于是写下了《狱中寄子由二首·其二》:

柏台霜气夜凄凄,风动琅珰月向低。

梦绕云山心似鹿,魂惊汤火命如鸡。

眼中犀角真吾子,身后牛衣愧老妻。

百岁神游定何处,桐乡知葬浙江西。

总而言之,在苏轼诗歌中有关鹿的描写,借鹿抒怀是不可忽视的一部分,苏轼借麋鹿直言内心真正的追求,一直将自己当作麋鹿的伙伴,抒发无法实现归隐的无奈,既然身体不能远离尘网,那便只能追求心灵的自由。

二、苏诗中“麋鹿”意象的成因及艺术特色

苏轼的“鹿诗”之所以自成一体的原因,在于生动逼真,形象地把自己和鹿的相似点有机结合。可以说,在某种程度上麋鹿就是苏轼,苏轼就是麋鹿。正如傅守祥先生所言:“在诗歌创作中,将情感融于外在事物而得以将‘理念性的东西’形象鲜明地传达给读者,这便是诗歌中意象的重要作用。”[7]90

苏轼之所以频繁用鹿或麋鹿作为诗歌意象,或是在诗歌中引用有关鹿的典故,其原因大致可以归纳为以下几点。第一,麋鹿的生活环境与苏轼渴望的生活有很大相似性。虽然与鸡、鸭、鹅等家禽还有驴、马、牛这些动物相比,麋鹿很少出现在日常生活中,但正是其远离世俗的特性才一次次引起苏轼的共鸣,由于自己无法从庙堂脱身,只能违心继续入仕,所以才不得不将所有愿景寄托在麋鹿身上。但到底是真的不想入仕为官还是迫于时局无奈才心灰意冷,这是值得深究的问题。第二,麋鹿旺盛的生命力是苏轼所钦羡的。鹿科动物的角一年脱落一次重新生长,同时,麋鹿精神旺盛,经常在山野里奔跑,还善于在冬季爬冰WOM4jqxPAeveJKV0e3d5Wg==卧雪,这样坚韧的生命力正是苏轼所需要的。第三,在传统文化中,“鹿”与“禄”同音,是吉祥的象征,也昭示着升官发财。虽然苏轼常常被贬,也经常感叹想要和陶渊明一样过上隐居生活,但其实苏轼最初的理想是入朝为官成为一名合格的官员,平坦的仕途和光明的前途是每个出入仕途之人的希望所在。

而作为一代文学大家,无论是诗词还是文赋,苏轼的文采都是有目共睹的,在鹿诗中自然也毫无例外。首先,苏轼善于用环境描写来烘托特定的气氛,为诗歌主题铺垫,如在《答吕梁仲屯田》一诗的开头所描写的景象:

乱山合沓围彭门,官居独在悬水村。

居民萧条杂麋鹿,小市冷落无鸡豚。

麋鹿本该生活在山林之中,但如今却出现在村落里,足以可见这个村庄已经萧条到毫无人烟,才会使得隐于山中的麋鹿出现在这里,作者用麋鹿这个意象突出了“萧条”二字,也为全文的讽刺之意增添悲凉之气。其次,苏轼的鹿诗之所以精彩的另一个地方在于擅长自喻。如《和潞公超然台次韵》一诗中:“嗟我本何人,麋鹿强冠襟。身微空志大,交浅屡言深。”麋鹿本是林中物,却强迫使之戴冠着襟,何其勉强。比喻自己本也该是山野中人,却勉强入仕,心中充满不平之气,以鹿自喻,是苏轼在艺术上的又一大成就。此外,苏轼善用典故。满腹经纶的才学融于诗歌创作,就充满了厚重的文化底蕴。有关鹿的典故如此之多,有讽刺之意,有闲适之意,还有咏先坟之诗,不论何种情形,苏轼总能找到合适的吟咏之道,利用鹿典突出诗歌主题。

三、结语

苏轼在诗歌意象方面取得了很大的成就,而麋鹿作为其中之一的意象,无论是在反映思想感情还是表达心性选择又或是在突出特定环境方面都发挥了极大的作用,这些成就使得以麋鹿为意象的诗歌影响到了后世。薛睿和郭莎认为,中国古典诗词中的鹿意象较为集中和典型的映射出道家思想的精髓,甚至对当今人与自然的关系也有所启发[8]。自苏轼以后,历代文人多有咏麋鹿之诗,最常见的便是利用麋鹿有关的典故,突出诗歌主题。南宋姜夔有“残雪未融青草死,苦无麋鹿过姑苏”[9]9b,明代杨维桢有“水声一夜入台沼,麋鹿已无台上游”[10]9b,清代有沈德潜的《题顾南千山居读书图》“偕彼麋鹿群,安此溪谷愚”,如此之多,不再赘述。总之,苏轼前承《诗经》、李杜等人及传统文化的影响,以鹿为诗,抒发心性情感;后启历代文人,在其影响之下,或以麋鹿渲染环境或用麋鹿之典感慨兴亡,影响颇深。正如杨景春所言:“‘苏轼动物诗学’作为一种学说,具有与其他学科融合的特点,能将原本被人们忽略的动物形象与动物文学文本内涵极大地激发出来,开辟新的学术增长点。”[2]苏轼的“鹿诗”作为“苏轼动物诗学”的一个分支,有望在动物意象研究上做出贡献。

参考文献:

[1]陈寅恪.邓广铭《宋史职官志考证》序[A]//金明馆丛稿二编[M].上海:上海古籍出版社,1980:245.

[2]杨景春.苏轼诗歌研究中的动物性及构建苏轼动物诗学问题研究[J].青海师范大学学报(社会科学版), 2022,(2).

[3]杨景春.苏轼诗词动物意象论析[J].宁夏师范学院学报,2022,(3).

[4]陶型传.意象诗论[M].广州:广东人民出版社,2021.

[5]陈植锷.诗歌意象论[M].北京:中国社会科学出版社,1990:138.

[6]张志烈,马德富,周裕锴.苏诗全集校注[M].石家庄:河北人民出版社,2010.

[7]傅守祥.文心相通:世界文学经典的跨文化批评[M].杭州:浙江工商大学出版社,2021:90.

[8]薛睿,郭莎.中国古典诗词中鹿意象的道家思想渊源探析[J].海南大学学报(人文社会科学版),2022,(4).

[9]姜夔.白石道人诗集(卷2)[O].钦定四库全书本: 9a-9b.

[10]杨维桢.铁崖古乐府(卷3)[O].钦定四库全书本: 9b-10b.

作者简介:

王伟婷,女,江苏宿迁人,上海师范大学人文学院硕士研究生,研究方向:唐宋文学。