氧化-还原界面特征及影响因素分析

2024-10-30邹启平张长青周癸武刘欢吴帆张加旺杨世珍牛学永杨发贵

摘要:氧化-还原界面的分布在矿业生产及找矿勘查中具有重要意义。通过对北衙金多金属矿床万硐山矿段地质勘查、矿山地质和生产勘探等地质资料进行整理,对影响氧化-还原界面分布的因素进行了分析。经对比分析,查明地层、岩浆岩、构造、水文条件是影响氧化-还原界面分布的主要因素,褶皱对氧化-还原界面的变化没有影响。研究氧化-还原界面三维空间展布特征并建立较为准确的三维空间模型对生产计划的准确性及施工组织方案的确定具有重要意义,可实现资源的高效能利用。

关键词:氧化-还原界面;构造;水文;万硐山矿段;北衙金多金属矿床;斑岩-矽卡岩型;富碱斑岩

中图分类号:TD11P618.51文章编号:1001-1277(2024)10-0016-09

文献标志码:Adoi:10.11792/hj20241003

引言

北衙金多金属矿床成因类型属于与喜马拉雅期富碱斑岩有关的斑岩-矽卡岩型金多金属矿床[1],位于西南三江成矿带内,构造、岩浆岩发育,成矿地质条件优越。根据成矿作用和成矿特征,北衙金多金属矿床矿化类型可划分为与喜马拉雅期富碱斑岩有关的矽卡岩-热液型和表生氧化型2类,进一步可划分为矽卡岩型、角砾岩型、硅钙面型、脉型、残坡积型5种亚类。北衙金多金属矿床大部分地区的氧化-还原界面以缓倾斜为主。但是,根据前期对该矿床内万硐山矿段的氧化-还原界面进行的相关勘查研究,圈定的氧化-还原界面以近于水平—缓倾斜为主,随着剥采深度不断加大,发现氧化-还原界面空间分布特征远比勘查结果复杂得多。氧化-还原界面的变化对采选及生产计划的完成产生了较大影响,已经无法满足矿山生产需要。基于此,结合已剥采区域的实际情况、勘查资料、后期生产勘探资料,重新连接了氧硫界面,并优化了氧硫界面的三维空间模型,进一步研究了氧化-还原界面的特性。氧化-还原界面影响因素研究将为北衙金多金属矿床万硐山矿段矿产资源的合理开发、环境保护等提供重要理论支持。

1地质概况

北衙金多金属矿床位于马鞍山断裂东侧与北北东向马鞍山复式背斜之次级北衙复式向斜中[2]。以北衙复式向斜轴部为界线,北衙金多金属矿床可分为东部成矿带、西部成矿带。其中,东部成矿带包括桅杆坡、笔架山、锅盖山3个矿段,西部成矿带包括万硐山、红泥塘、金沟坝3个矿段[3](见图1)。

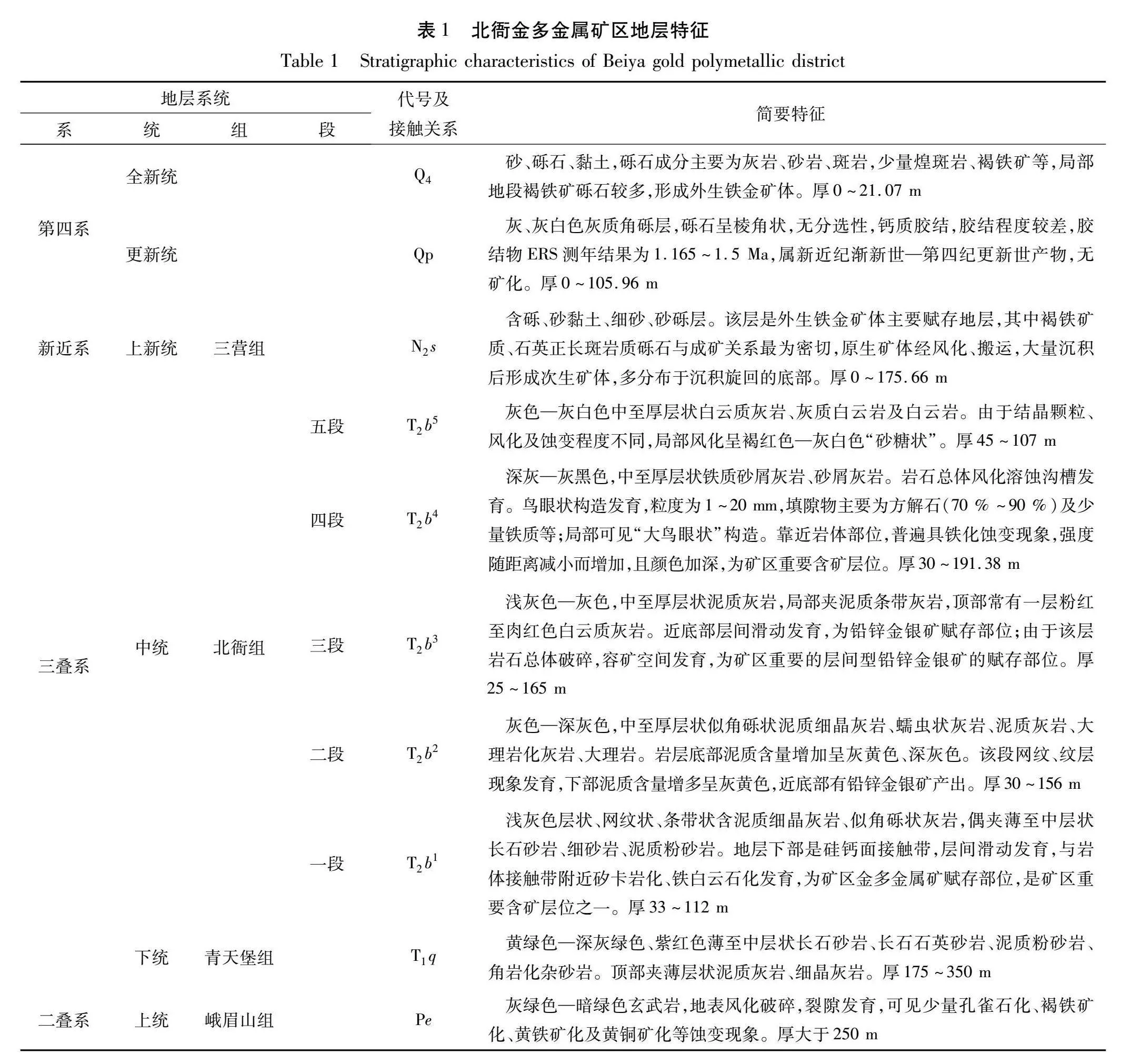

1.1地层

矿区出露的地层由老至新为二叠系上统峨眉山组(Pe)、三叠系下统青天堡组(T1q)、三叠系中统北衙组(T2b)、新近系上新统三营组(N2s)、第四系更新统(Qp)及全新统(Q4)[4-5]。其中,北衙组为主要含矿地层,按岩性特征,其自下而上可分为5个岩性段(T2b1~T2b5),且T2b5地层局部已被风化、剥蚀,出露不全,与N2s、Qp、Q4呈不整合接触(见表1、图1)。

1.2侵入岩

在矿区内,侵入岩广泛分布,展现出多样化的岩石类型和复杂的产出形态(见图1)。其中,石英正长斑岩是最主要的岩石类型,其次是黑云母石英正长斑岩和煌斑岩脉[6]。

石英正长斑岩:呈岩株状出露于万硐山、红泥塘、笔架山矿段。岩石为灰白色—灰绿色,似斑状结构、斑状结构,斑晶占35 %~70 %,主要矿物为正长石和石英。正长石斑晶具有独特的多世代特性(经历了多次的结晶和熔融地质事件),呈自形—半自形柱状,在岩石中矿物粒度(1~8 mm)相对较大,可见卡

氏双晶,多具正长石环边,部分已蚀变,占斑晶的90 %左右。石英斑晶表面非常干净,具熔蚀特征,形态不规则,呈似圆状、港湾状等,粒度1~5 mm,表面含少量裂纹[7]。偶见钠长石斑晶,以清晰的聚片双晶为特征。基质具微粒—细粒结构,由钾长石、石英组成。副矿物为锆石、磷灰石、榍石、磁铁矿。

2024年第10期/第45卷黄金地质黄金地质黄金

黑云石英正长斑岩脉:出露于地表和埋深较浅的为白色—浅灰色。斑状结构,斑晶占50 %~60 %;矿物成分为正长石、斜长石、黑云母及少量石英。在万硐山矿段的采坑内,观察到4条明显的岩脉(见图2)。这些岩脉显著地穿插于石英正长斑岩体、北衙组灰岩和KT52矿体中,整体呈近东西向分布趋势,并且向北倾斜。这些岩脉的宽度为1~5 m。

煌斑岩脉:呈浅灰色—黄绿色,主要为辉石云斜煌斑岩。矿物成分为斜长石、辉石、黑云母、磷灰石、磁铁矿。斑晶由20 %~30 %的黑云母及20 %~35 %的辉石组成,具煌斑结构。万硐山矿段在岩体和北衙组地层内均有煌斑岩脉侵入,脉宽多为3~10 m。

1.3构造

矿区内构造均呈近南北向展布,与区域构造线方向基本一致[7]。区内构造活动较矿区外围更为强烈,穹隆、褶皱、断裂也更为发育。

1.3.1褶皱

矿区内褶皱构造主要表现为南北向北衙复式向斜,位于松桂复式向斜的南部翘起部位,属鹤庆—松桂复式向斜的次级构造[8-9]。西翼断续可见T2b地层出露,倾向东,倾角20°~60°,东翼可见T2b、T1q、Pe地层断续出露,倾向西,倾角8°~35°。两翼局部地段受断裂、岩浆侵入影响,穹隆、次级褶皱、断裂及节理、裂隙较为发育;核部岩层产状平缓,地貌上形成北衙南北向山间盆地,部分地层遭侵蚀后被N2s地层掩盖。轴向长约800 m,东西宽约500 m,核部附近早期

第四系全新统Q4砂、砾石、黏土,砾石成分主要为灰岩、砂岩、斑岩,少量煌斑岩、褐铁矿等,局部地段褐铁矿砾石较多,形成外生铁金矿体。厚0~21.07 m

更新统Qp灰、灰白色灰质角砾层,砾石呈棱角状,无分选性,钙质胶结,胶结程度较差,胶结物ERS测年结果为1.165~1.5 Ma,属新近纪渐新世—第四纪更新世产物,无矿化。厚0~105.96 m

新近系上新统三营组N2s含砾、砂黏土、细砂、砂砾层。该层是外生铁金矿体主要赋存地层,其中褐铁矿质、石英正长斑岩质砾石与成矿关系最为密切,原生矿体经风化、搬运,大量沉积后形成次生矿体,多分布于沉积旋回的底部。厚0~175.66 m

三叠系中统北衙组五段T2b5灰色—灰白色中至厚层状白云质灰岩、灰质白云岩及白云岩。由于结晶颗粒、风化及蚀变程度不同,局部风化呈褐红色—灰白色“砂糖状”。厚45~107 m

四段T2b4深灰—灰黑色,中至厚层状铁质砂屑灰岩、砂屑灰岩。岩石总体风化溶蚀沟槽发育。鸟眼状构造发育,粒度为1~20 mm,填隙物主要为方解石(70 %~90 %)及少量铁质等;局部可见“大鸟眼状”构造。靠近岩体部位,普遍具铁化蚀变现象,强度随距离减小而增加,且颜色加深,为矿区重要含矿层位。厚30~191.38 m

三段T2b3浅灰色—灰色,中至厚层状泥质灰岩,局部夹泥质条带灰岩,顶部常有一层粉红至肉红色白云质灰岩。近底部层间滑动发育,为铅锌金银矿赋存部位;由于该层岩石总体破碎,容矿空间发育,为矿区重要的层间型铅锌金银矿的赋存部位。厚25~165 m

二段T2b2灰色—深灰色,中至厚层状似角砾状泥质细晶灰岩、蠕虫状灰岩、泥质灰岩、大理岩化灰岩、大理岩。岩层底部泥质含量增加呈灰黄色、深灰色。该段网纹、纹层现象发育,下部泥质含量增多呈灰黄色,近底部有铅锌金银矿产出。厚30~156 m

一段T2b1浅灰色层状、网纹状、条带状含泥质细晶灰岩、似角砾状灰岩,偶夹薄至中层状长石砂岩、细砂岩、泥质粉砂岩。地层下部是硅钙面接触带,层间滑动发育,与岩体接触带附近矽卡岩化、铁白云石化发育,为矿区金多金属矿赋存部位,是矿区重要含矿层位之一。厚33~112 m

下统青天堡组T1q黄绿色—深灰绿色、紫红色薄至中层状长石砂岩、长石石英砂岩、泥质粉砂岩、角岩化杂砂岩。顶部夹薄层状泥质灰岩、细晶灰岩。厚175~350 m

二叠系上统峨眉山组Pe灰绿色—暗绿色玄武岩,地表风化破碎,裂隙发育,可见少量孔雀石化、褐铁矿化、黄铁矿化及黄铜矿化等蚀变现象。厚大于250 m

形成的矽卡岩、磁铁矿体顶部出现强烈微型揉皱、鞘褶皱及香肠状石英脉等构造。锅厂河向形位于万硐山背斜东侧T2b4、T2b5地层中,核部平缓,轴向长约800 m,东西宽约500 m。北衙复式向斜分布于万硐山背斜西侧T2b4、T2b5地层中,核部较为平缓,在万硐山矿段轴向长约1 500 m,东西宽500~800 m。

2024年第10期/第45卷黄金地质黄金地质黄金

万硐山背斜位于26勘探线—100勘探线,轴向近南北,长约1.6 km,西翼出露T2b1~T2b5地层,宽300~500 m,倾向东—南东,倾角14°~41°;东翼出露T2b1~T2b5、T1q地层,宽300~500 m,一般倾角15°~40°,褶皱弯曲易形成断裂破碎带。

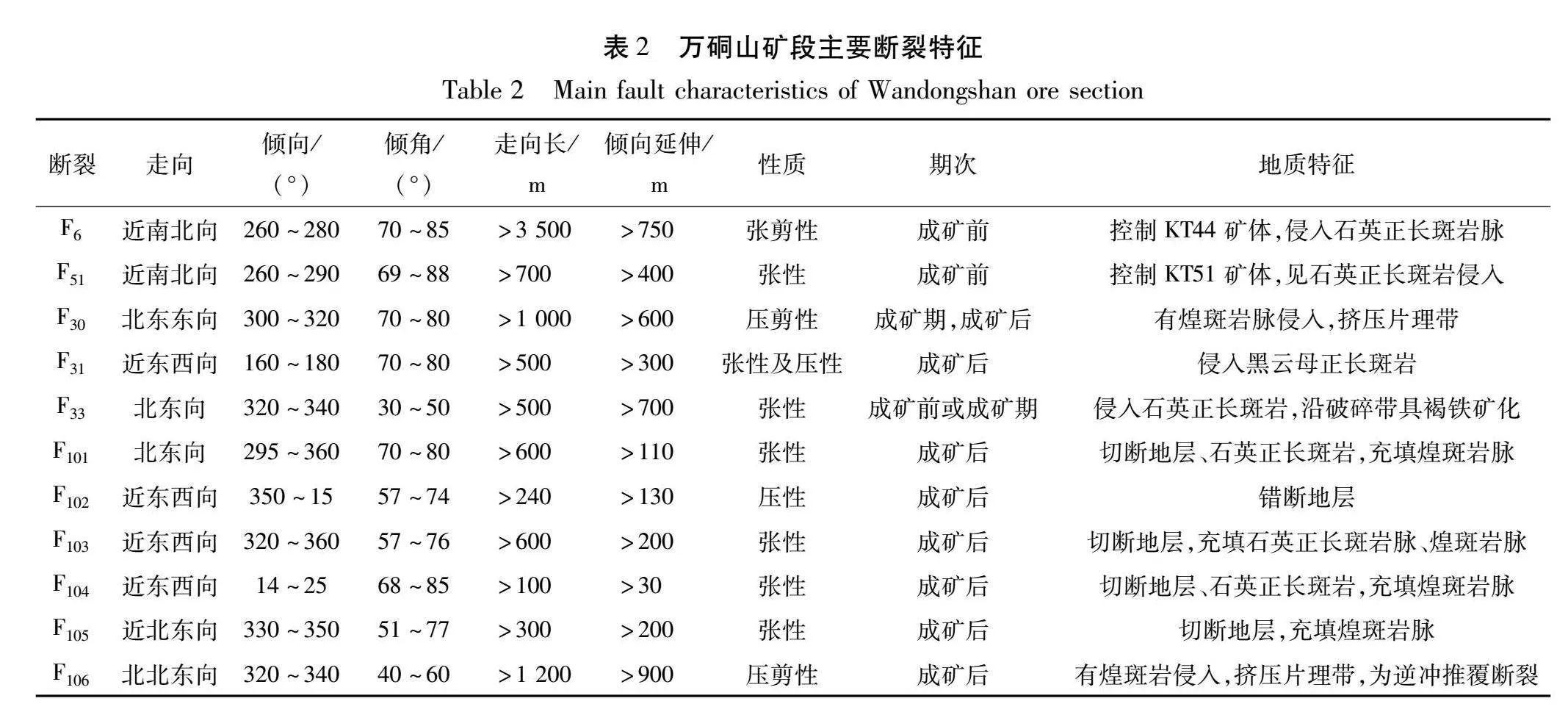

1.3.2断裂

矿区内断裂主要有近南北向和近东西向2组,次要断裂有北东向和北西向2组,分布于北衙复式向斜核部及其两翼。近南北向断裂为矿区内主要控岩、控矿断裂(形成于成矿前或成矿期),主要有北衙复式向斜东翼的F1、F2、F3、F4等断裂,西翼的F5、F6等断裂。其中,F5、F6断裂为浅部产状平缓,深部变陡的逆断裂; F2、F3、F4等断裂是F1断裂上盘的陡倾斜压性断裂,其上下盘岩石具不同程度的挤压破碎和蚀变,沿节理、裂隙破碎带可见形态极其不规则的矿体平行断续产出,呈似层状、透镜状、扁豆状、脉状等,说明该组断裂是矿区主要的控矿和赋矿构造,且具有多期次活动的特征[10]。近东西向、北东向和北西向断裂组分别以横向张扭性断裂(如F12、F22、F25、F26)和斜向压扭性剪切断裂(如F21、F28、F23、F27、F30、F31)为主,在经历多阶段构造运动的过程中,地层、岩石单元、矿石和较早形成的断裂系统均经历了位移与破坏作用。与此同时,晚阶段的煌斑岩和石英正长石斑岩也沿着这些先前存在的结构面进行了侵入活动(见图2)。

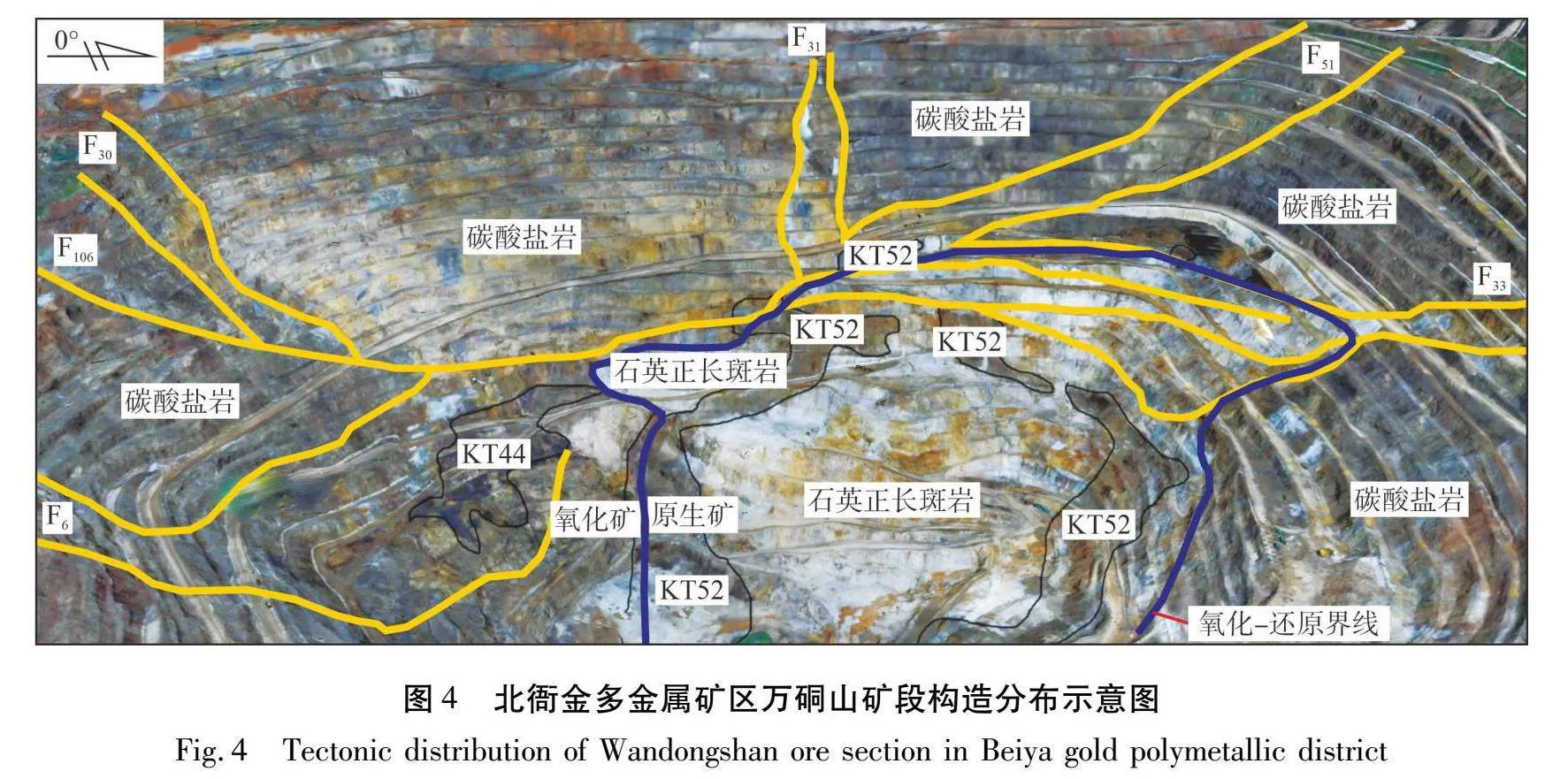

万硐山矿段褶皱总体为复式向斜,由西至东为北衙复式向斜、万硐山背斜;断裂主要有:近南北向陡倾斜断裂(F6、F51),近东西向陡倾斜断裂(F31、F102~F104),近北东向陡倾斜的F30、F101、F105断裂与F106逆冲推覆断裂、F33缓倾斜断裂(见表2、图2)。

1.4水文地质

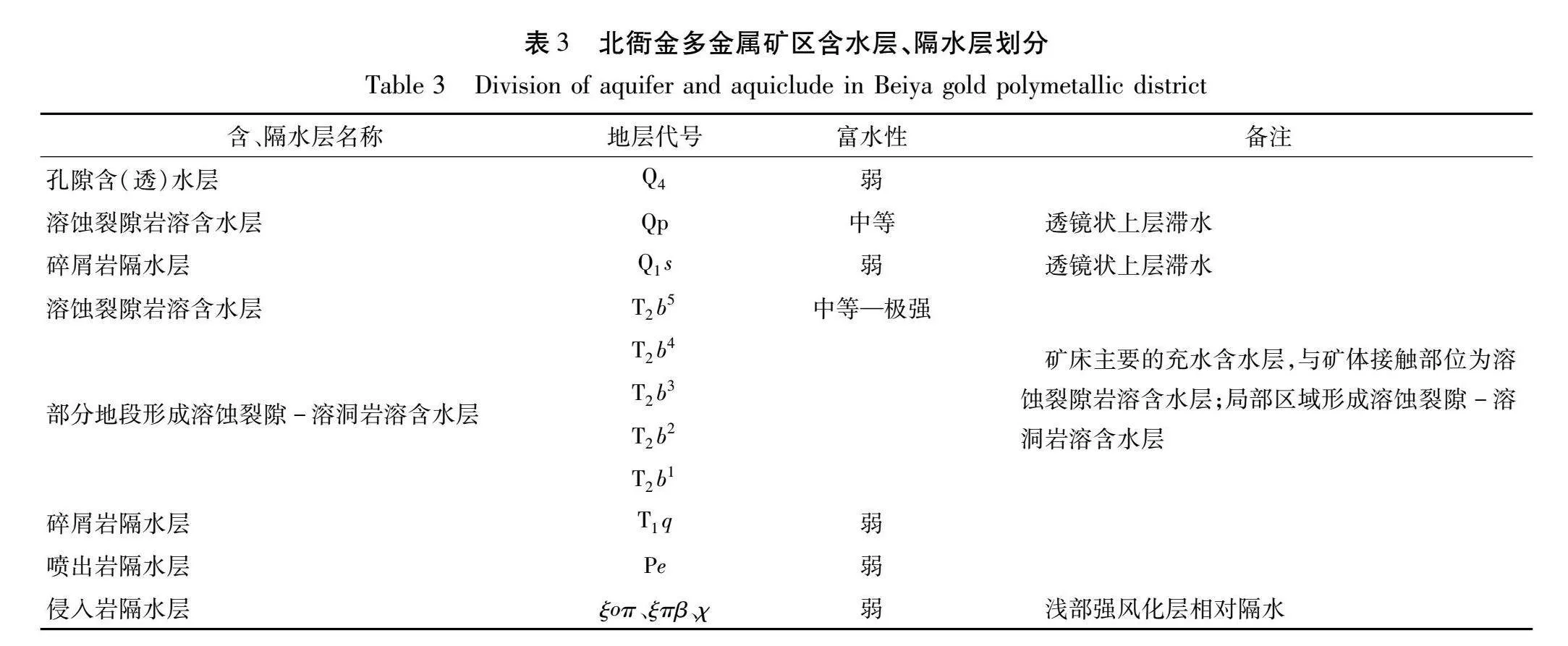

根据矿区出露地层的成因类型、岩性组合特征、节理裂隙及岩溶发育强度、泉水流量、钻孔抽水试验单位涌水量及对矿床开采的影响程度,将矿区出露地层划分为4个含水层和4个隔水层,见表3。

2氧化-还原界面特征

2.1探采对比特征

随着矿山剥离采矿、生产勘探等地质工作的开展,揭露了大量的地质现象,对万硐山矿段矿石氧

化-还原界面进行了重新圈连,圈连后在特征及空间分布上面发生较大变化(见图3),从一定程度上导致实际回采的氧化矿较勘查圈定氧化矿多、实际回采原生矿较勘查圈定原生矿少的现象。

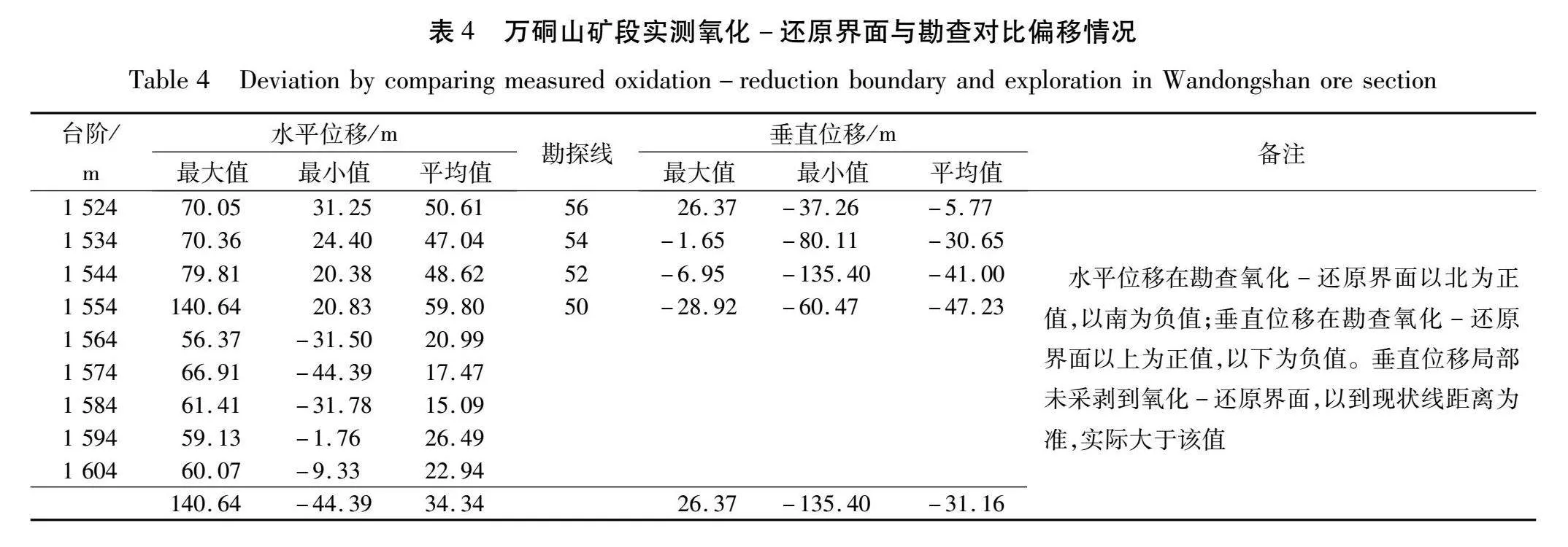

勘查圈定的氧化-还原界面以缓倾斜为主,但实际在一些部位陡倾斜较多(见图4)。已揭露的氧化-还原界面与以前资料相比,32勘探线—94勘探线氧化-还原界面水平方向上总体北移20.38~140.64 m,平均值34.34 m;在垂直方向上整体向下偏移,总体下移1.65~135.4 m,平均值为31.16 m(见表4)。

2.2总体特征

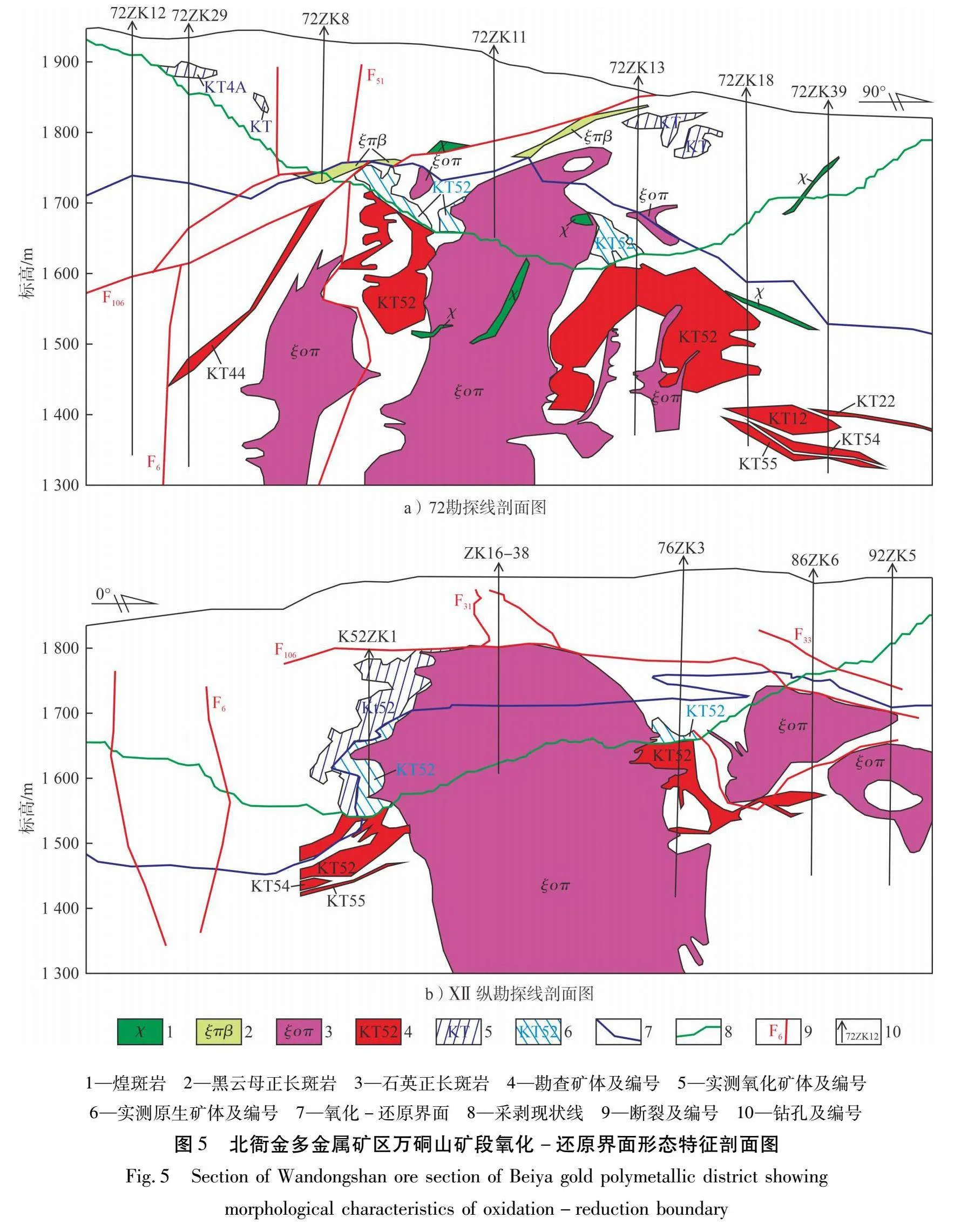

万硐山矿段氧化-还原界面最低标高位于采场南东部56勘探线附近,为1 389.93 m;最高标高位于采场北部90勘探线附近,为1 769.664 m。北部整体呈北高南低、西高东低的形态;南部往南缓慢抬升(见图4、图5)。氧化矿底部均为连续分布的原生矿,中间基本没有氧化矿石、混合矿石和原生矿石交替出现的现象,因此仅划分了氧化带和原生带。氧化-还原界面由南向北受岩体侵入影响依次抬高。氧化-还原界面和等水位线大致平行,平均在水位线下180 m。

3影响因素

通过查阅大量文献及资料,结合万硐山矿段现有地质资料的综合整理研究,初步认为影响氧化-还原界面分布的因素有:地层(岩石)、岩浆岩、构造、水文等因素。

3.1地层(岩石)因素

万硐山矿段剥离、采矿后,已揭露的地层有北衙组、三营组、第四系更新统及全新统[11]。从横剖面和纵剖面揭露的完整岩层(岩石结构完整、层理清晰)来看,影响氧化-还原界面的岩石与北衙组碳酸盐岩

关系较紧密,位置基本在北衙组一段(T2b1)以上,其形态与原始地形、地层产状基本平行。原因可能是碳酸盐岩通过其化学行为、氧化还原状态、地质历史记录及对敏感元素分布的影响,对北衙组碳酸盐岩的氧化产生了重要作用,从而促进了氧化-还原界面的发展和变化(见图5)。

3.2岩浆岩因素

万硐山矿段矿体主要为内生矿床矽卡岩—热液型矿体,与侵入北衙组的喜马拉雅期富碱斑岩关系密切,矿体主要赋存于岩体与北衙组碳酸盐岩接触部位,围绕岩体呈环状分布[12-13],在成岩、成矿过程中上覆地被隆起并抬升,上覆地层及部分矿体暴露于海平面之上,遭受了强烈的剥蚀和氧化,从而影响了氧化-还原界面的变化。可能是部分高于海平面上的石英正长斑岩通过其氧化还原状态、氧逸度的不均一性、自身迁移演化过程中同位素变化等的贡献,对石英正长斑岩的氧化产生了一定影响,从而影响了氧化-还原界面的变化,局部甚至出现了氧化-还原界面的不规则、不连续(见图3、图4)。

3.3构造因素

北衙复式向斜为矿区的主要褶皱,轴向北北东,为一宽缓的短轴向斜[9]。西翼出露T2b1~T2b5地层,倾向东,倾角20°~60°;东翼出露T2b1~T2b5、T1q及Pe地层,倾向西,倾角8°~35°[12]。核部产状较平缓,地貌上形成被第四系掩盖的北衙南北向山间盆地[4,9-10]。根据已剥离的地质情况及钻孔地质资料,褶皱对地下水赋存与运移的控制作用不显著,因此可以判断出矿区内的褶皱对氧化-还原界面的变化没有影响。

矿区内断裂较发育,大致归并为2组,其中,南北向组为矿区控矿、赋矿断裂,断裂上、下盘岩石均具有不同程度的破碎及蚀变,而平行断裂产出的透镜状、脉状矿体赋存于破碎裂隙带中[14],破碎带受成矿同期岩矿热液充填、胶结、蚀变,含水空间狭小,总体阻水,从而阻碍了氧化-还原界面的展布;东西向断裂为矿区的穿矿、破矿断裂,切错了地层、岩体、矿体及早期形成的构造,使地层、岩体、矿体和早期构造被破坏,产生了位移、错断[1,15-20],破碎带局部虽然受煌斑岩脉侵入,但充填、胶结程度低,总体导水,从而使氧化-还原界面的展布发生了变化,Ⅻ纵勘探线剖面(见图5)的K52ZK1钻孔以南,氧化-还原界面由北向南均较为平缓,K52ZK1钻孔后发生了突然变陡的现象。

3.4水文因素

矿区内岩体、构造、裂隙较发育,但多呈闭合状,含裂隙水,总体富水性弱,岩体与围岩接触带局部富水性中等。地表浅部及与围岩接触带岩体风化强烈,局部风化,呈黏土状。全风化带隔水,强风化带相对隔水,弱风化带含裂隙水。矿区控制的主要矿体多赋存于侵入斑岩体与围岩接触带,侵入斑岩体是矿体赋存层位,相对北衙组溶蚀裂隙岩溶含水层,对矿床的充水起阻水屏障作用,可视为相对隔水层。通过将矿区内地下水的流动、补给和排泄等方向与氧化-还原界面的位置关系进行对比,可以看出矿区的水文地质条件对氧化-还原界面变化的影响主要为岩石裂隙水通过构造破碎带与矿岩接触,对矿体、岩体的氧化起到了促进作用,氧化-还原界面的分布主要受北衙组岩溶含水层的影响。

4研究成果对生产的重要意义

矿山选矿厂分氧化矿选矿厂、原生矿选矿厂,生产工艺流程分别为“全泥氰化—磁选联合工艺”和“铜铅-锌硫混浮再分离浮选—氰化浸出—磁选”,其选矿工艺流程及综合回收利用产品均有较大差别,研究氧化-还原界面三维空间展布特征并建立较为准确的三维空间模型对生产计划的准确性及施工组织方案的确定具重要意义,对保障可持续生产具有较大的帮助。

5结论

1)北衙金多金属矿床万硐山矿段构造复杂、岩浆岩发育,矿体类型众多,水文地质条件相对复杂,氧化-还原界面三维地质空间特征较为复杂。氧化-还原界面的形成和空间分布是多种地质因素共同作用的结果,包括地层之间的透水性配置、岩石的物理化学性质、石英正长斑岩侵入造成上覆地层的抬升、石英正长斑岩本身的物理化学特征、构造的分布及规模、水文地质条件等。

2)本次研究成果对生产计划的准确性及施工组织方案的确定具重要意义,同时不仅为理解氧化-还原界面的基本问题提供了部分见解,而且为今后对其的深入、高效研究提供了实用指导。未来的工作将侧重将这些基础研究成果转换为实际应用,同时探索更多影响氧化-还原界面特征的因素,实现资源的高效能利用。

[参 考 文 献]

[1]周癸武,李其在,张长青,等.滇西北衙金多金属矿集区构造控矿作用及深边部找矿潜力——以万硐山矿区为例[J].黄金,2022,43(8):15-22,26.

[2]贾福东,张长青,娄德波,等.云南北衙地区矿产地质专题填图方法初探[J].地质通报,2018,37(增刊1):238-253.

[3]鲍新尚,和文言,高雪.滇西北衙金矿床富水岩浆对成矿的制约[J].岩石学报,2017,33(7):2 175-2 188.

[4]豆松.云南鹤庆炉坪铅多金属矿床成矿作用与成矿预测[D].长沙:中南大学,2014.

[5]谭威,韩润生,王雷,等.滇西北北衙超大型金多金属矿床铁质来源于玄武岩的新证据[J].地球化学,2018,47(5):541-553.

[6]周云满,张长青,和中华,等.滇西北衙金多金属矿床成矿作用特征标志[J].地质找矿论丛,2018,33(1):1-14.

[7]左琼华,朱婉明,杨加庆,等.云南北衙富碱斑岩体特征与成矿关系[J].地质学刊,2013,37(1):102-109.

[8]王绍波,牛学永.云南北衙金矿万硐山脉型金矿体特征及成因[J].云南地质,2018,37(3):298-302.

[9]周癸武,牛学永,王绍波,等.滇西北衙金多金属矿区笔架山矿段地质特征及找矿前景[J].黄金,2019,40(11):5-9.

[10]李志钧.云南鹤庆北衙金多金属矿床成矿地质条件[J].矿产与地质,2010,24(3):198-203.

[11]余帅,徐定向,范慧兵.滇西北衙金多金属矿载金矿物特征浅析[J].世界有色金属,2020(3):91-92.

[12]刘飞,韩润生,王雷,等.滇西北北衙斑岩型金多金属矿床万硐山矿段构造控岩控矿作用机制[J].大地构造与成矿学,2016,40(2):266-280.

[13]ZHOU Y M,ZHANG C Q,HE Z H,et al.Geological characteristics and ore-controlling factors of the Beiya Gold-Polymetallic Ore Deposit,northwestern Yunnan Province[J].Acta Geologica Sinica(English Edition),2018,92(5):1 841-1 861.

[14]杨盛才,张云文,马沁春.云南鹤庆县北衙铁金矿红泥塘矿段地质特征及控矿因素研究[J].世界有色金属,2023(13):88-90.

[15]ZHANG R R,YANG L Q,HE W Y,et al.Geochemistry and geochronology of Beiya Giant Au Polymetallic Deposit:Implications for multistage ore-fluid pulses in a skarn system[J].Ore Geology Reviews,2024,164:105818.

[16]周癸武,牛学永,王绍波,等.滇西北衙金多金属矿区万硐山矿段KT44矿体特征及找矿前景[J].黄金,2020,41(11):26-32.

[17]雷印祥,常俊山,王付举,等.云南景谷县翁孔坝铜矿区地物化特征及找矿模型[J].黄金,2023,44(6):71-78.

[18]杨润柏,张七道,吴亮,等.云南墨江金厂外围观音山矿区土壤地球化学特征及其在寻找金、镍矿中的应用[J].黄金,2022,43(1):13-19.

[19]王璇,杨林,邓军,等.北衙金矿多期热液成矿作用识别:来自地质、岩相学、流体包裹体和H-O-S同位素证据[J].岩石学报,2018,34 (5):1 299-1 311.

[20]张平,倪明洪,杨盛才.云南鹤庆县北衙铁金矿太极洞—锅盖山矿段地质特征及找矿标志研究[J].世界有色金属,2022(23):70-72.

Analysis of the characteristics and influencing factors of the oxidation-reduction interface—A case

study of Wandongshan ore section in Beiya porphyry-skarn type gold polymetallic deposit

Zou Qiping1,Zhang Changqing2,Zhou Guiwu1,Liu Huan2,Wu Fan3,

Zhang Jiawang1,Yang Shizhen1,Niu Xueyong1,Yang Fagui1

(1.Yunnan Gold Mining Group Co.,Ltd.;

2.Institute of Mineral Resources,Chinese Academy of Geological Sciences;

3.Yunnan Bureau of Geology and Mineral Resources)

Abstract:The distribution of oxidation-reduction interfaces is of significance in mining production and exploration.By organizing geological exploration,mine geology,and production exploration data from Wandongshan ore section of Beiya gold polymetallic deposit,the factors influencing the distribution of the oxidation-reduction interface were analyzed.Comparative analysis revealed that stratigraphy,intrusive rocks,tectonic structures,and hydrogeological conditions are the main factors affecting the distribution of the oxidation-reduction interface while folding structures have no impact on its variation.Studying the 3D spatial distribution characteristics of the oxidation-reduction interface and establishing a more accurate 3D spatial model are crucial for ensuring the accuracy of production planning and the determination of construction organization schemes.This allows for the efficient utilization of resources.

Keywords:oxidation-reduction interface;tectonics;hydrogeology;Wandongshan ore section;Beiya gold polymetallic deposit;porphyry-skarn type;alkali-rich porphyry