姚鼐晚年古文趣味之变化

2024-10-25周游

姚鼐是清代古文发展历程中承上启下、举足轻重的大家,如何解释其古文观念,直接影响到桐城派内在理路的观照及清代散文史的书写。近年来,有关姚鼐的研究层出不穷,对其文学理念及交游情况的考察也日臻细密。已有研究多倾向于将姚鼐的重要的古文观念提取出来,然后尽可能深入地阐释其内涵,比如剖析其“神理气味”“格律声色”说及“义理、考据、词章”兼收说的内涵。这类研究能够把握姚鼐古文观念中最核心的理论主张,对我们从整体上理解姚鼐的文学理念很有助益。不过,现有研究忽视了姚鼐古文观念的发展变化。姚鼐后半生虽然没有推翻自己所大力宣扬的古文主张,但对一些具体文章的看法是有细微变化的。这些变化本身透露出姚鼐的一些隐微的心理变化,也昭示着他的古文观念还存在着许多已有研究未曾触及之处。

要把握这一细微变化,《古文辞类纂》(下文简称《类纂》) 无疑是最好的切入口。该书乃姚鼐穷尽半生精力而成,他除了对入选篇目反复斟酌外,还将阅读历代名作的心得以圈点和评注的形式表达出来。书中每一处圈点、评语都对应着某个“当下”,抒写的是姚鼐在青灯下面对某篇文章、某句话的感触,最能反映他某一时间点的趣味。姚鼐后半生曾多次批点该书,不同时期的圈点存在不小差异。近些年,虽然古文选本中的圈点日益受到学者重视,但宏观评议较多,触及文本内容的细致梳理较少。因此,本文将借助几种不同版本的《类纂》圈点,结合具体篇章,尝试讨论姚鼐晚年古文审美趣味之变化,进而检讨清代古文发展中的若干重要问题。

一、三种圈点本的问世先后

姚鼐编选的《类纂》在清代主要有三种刊行本:康刻、吴刻与李刻。康刻乃嘉庆末年由姚鼐门人兴县康绍镛刊于粤东,依据的底本是姚鼐乾隆间的订本,李兆洛曾负责校勘,保留了姚鼐中年时期的圈点和评语。吴刻系道光初年由江宁吴启昌刊于金陵,依据的是姚鼐晚年讲学钟山书院时所授的本子,并依其嘱,去掉了圈点;此版后来毁于洪杨之变,故而流传不广。李刻则由滁州李承渊刊行于光绪中,依据的是姚鼐幼子姚雉所传之姚鼐晚年手批本,保留了晚年的圈点,与康刻有不少区别。

三种版本中,因吴刻去除了圈点,所以能用来对比的只有反映姚鼐中年古文趣味的康刻及代表其晚年趣味的李刻。此外,1916年徐树铮整理编印的《诸家评点古文辞类纂》还辑录了另外一种姚鼐晚年圈点本(下文简称“晚年本”)。关于此本的来源,徐树铮有如下说明:

昨从桐城姚叔节借得苏厚子徵君就吴本所临惜翁圈点,望溪、海峰两先生评识附焉。惜翁圈点是晚年手笔,校康本多不同。叔节能文章,为翁族曾孙,出姜坞先生一系,家学相承,自可征信。而苏徵君跋尾云临自翁少子耿甫上舍家藏定稿,是与滁州刊本同出一源,顾相校竟复非一,何也?叔节更转借其仲兄仲实藏本对勘,亦时有不符,或者展转沿钞,遂以失真欤?抑惜翁晚年随时改易,此殆别为一本也?

李承渊和徐树铮所依据的圈点本,俱为姚鼐晚年手笔,二者时间之先后,可以通过比勘推断。

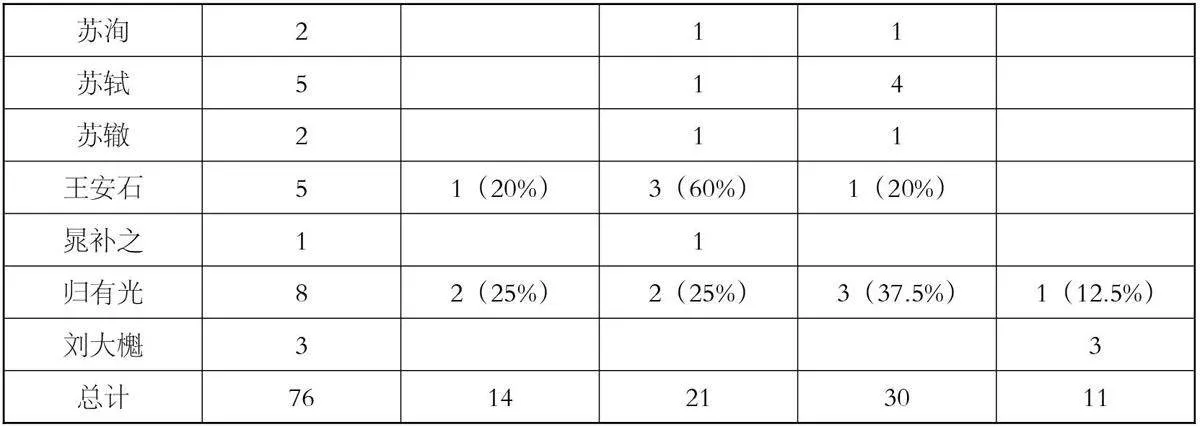

先从题下圈点的有无推断。姚鼐会在一篇古文的篇题下,用一圈、二圈、三圈作一个总评,以确定文章格调。在传世的三种圈点本康刻、李刻、晚年本中,具体的文章格调是有出入的。这说明姚鼐在漫长的人生中,对所选古文常年讽诵、不断思考,其对文章的认识与论文趣味也在逐渐变化。笔者统计发现,康刻选文708篇,篇题下未标圈者113篇;李刻选文716篇,未标者41篇;晚年本未标者29篇。康刻和李刻皆未标圈而晚年本标圈的为15篇。人的认识一般来说都是由混沌到明晰,由不确定到确定。格调不确定的文章随着时间演进越来越少似乎更符合认识的规律。而如果假定李刻时间最晚,那就说明姚鼐逐渐确定了格调的文章,到了生命更晚的时刻,似乎又变得不确定了,这种可能不是完全没有,但非常小。以姚鼐所选的归有光、方苞、刘大櫆的赠序文为例,从归有光的《周弦斋寿序》到刘大櫆的《送姚姬传南归序》共有15篇文章,其中康刻题下标圈的有4篇,李刻有7篇,而晚年本则全标了。这似乎说明三种圈点本的先后顺序是:康刻、李刻、晚年本。

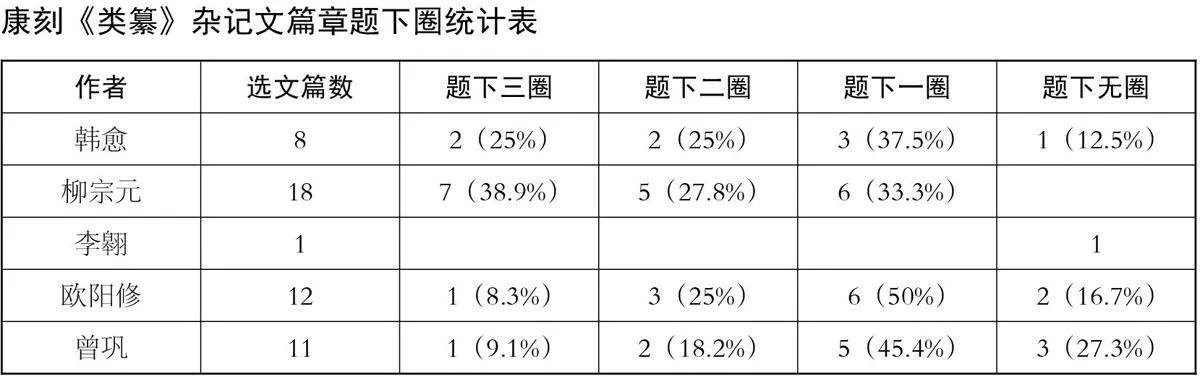

再从具体的文内圈点审视,也能发现李刻沿袭康刻的程度较深,而晚年本的变化应在康刻、李刻之后。如韩愈《送王秀才埙序》,康刻圈点如下:

李刻此文圈点与康刻完全一致。晚年本则前两段的圈与康刻一致,此外,还给“夫沿河而下……必自孟子始”一段加了点,而最后一段“今埙之所由……其可量也哉”则去掉了原有的点⑦。如果认为李刻是更晚的版本,就难以解释为何姚鼐既然已经对文章有了新认识,却又退回到中年的看法。类似例子还有不少,这里不赘。

以上虽不是确凿无疑的证据,但三种圈点本中,李刻与康刻圈点的相似度显然大于晚年本与康刻的相似度,据此,笔者认为李刻与康刻在时间上更为接近。整体而言,应是先有康刻,再有李刻,最后才有晚年本。本文主要就以这三种版本为研究对象。

二、欧阳修杂记文的整体升格由

由于题下圈反映了评点者对一篇文章整体格调的判断,更能直观展现评点者的喜好,而不像文内圈点那么繁琐,所以笔者在对比三个版本时,首先关注某种文体或某家文章的题下圈数是否存在大规模的升格或降格。因为只有某类文章整体发生同向变化,才能较好地说明评点者文学趣味发生了明显改变。由此着眼,欧阳修杂记文题下圈的整体升格就引起了笔者注意。这是姚鼐圈点中变化最明显的部分。

先来看代表姚鼐中年文章趣味的康刻,该本杂记类所选各家文章题下圈情况如下表所示。

由上表可见,柳宗元山水记卓绝古今,其文入选最多,自是应当。欧阳修杂记历来亦颇享重誉,如《有美堂记》《丰乐亭记》《岘山亭记》《醉翁亭记》等,皆是传诵已久的名篇,欧文入选篇数居第二位,也在情理之中。不过,从题下圈数着眼,会发现,中年姚鼐并不欣赏欧阳修杂记文。在入选的12篇欧文中,仅有1篇获得三圈,如果将二圈以上视为较高认可,那么,这只占入选欧文的三分之一。这一褒评在“八大家”中不算突出,居于柳宗元、韩愈、王安石之后,甚至也低于明代的归有光。也就是说,姚鼐选录欧文较多,似乎是出于对前人评价的尊重,其内心或许认为欧文不过是刚过准入门槛。与此相对,归有光的杂记很受姚鼐青睐,他选录其文8篇,在数量上超过了“三苏”与王安石,与韩愈并列。8篇中二圈以上的作品占入选作品的50%,这一比重与韩愈相同,仅次于柳宗元。题下三圈的作品有2篇,也与韩愈并列第二,在一定程度上能傲视宋“六家”了。

不过,姚鼐的这一看法后来发生了变化。在反映其晚年古文趣味的李刻和晚年本中,李翱、欧阳修、曾巩、苏洵、苏轼、归有光都有部分文章题下圈数发生改变,其中欧阳修、曾巩文章发生变化的篇数最多,各有7篇。曾巩文章中,有3篇从过去未标圈定为一圈,这自然算不上评价升级,但《越州赵公救灾记》一文,康刻题下二圈,李刻与晚年本评价存在分歧,李刻降为一圈,时间更晚一些的晚年本又恢复为二圈,这说明姚鼐晚年对这篇文章的总体格调之评价有一点犹疑,曾有过贬抑的想法。曾巩文章中真正评价有所提升的只有《筠州学记》和《拟岘台记》两篇,李刻与晚年本均从一圈升为二圈。总之,姚鼐晚年对曾巩杂记文的评价并未发生根本变化。而欧阳修文章的题下圈变化则是一种质变——7篇文章整体升格,其中《岘山亭记》从一圈升至三圈,《游鲦亭记》从未标圈判为三圈,这类大幅度升格在整部《类纂》中都很少见。

李刻与晚年本中,欧阳修文章题下三圈者3篇,二圈者8篇,一圈者1篇。此时欧阳修三圈的文章增加了2篇,恢复到第二的地位。如果考察两圈以上文章所占比重,他甚至远远超过柳宗元。可见,在姚鼐晚年的判断中,欧阳修杂记文的精品率已是最高的。我们由这一不太寻常的整体升格,可以窥探姚鼐晚年古文观的某种变化轨辙。

《岘山亭记》在姚鼐选入的欧阳修杂记文中特别值得注意。《类纂》中,姚鼐题下圈的变化幅度基本都在一圈上下,从一圈升为三圈跨越两级的情况仅见于此。因此,姚鼐中年时期忽视而又在晚年重新认识并击节叹赏的某种写法或风神,在此篇应该表现得最为突出。上文提到曾巩杂记中唯一升格的两篇文章中,《拟岘台记》应该也是因为模仿此篇而受到重视。

康刻中此文通篇无圈点,但姚鼐加了一段案语:

欧公此文神韵缥缈,如所谓吸风饮露、蝉蜕尘壒者,绝世之文也。而“其人谓谁”二句,则实近俗调,为文之疵颣。刘海峰欲删此二句,而易下“二子相继于此”为“羊叔子、杜元凯相继于此”。

姚鼐评以“神韵缥缈”“吸风饮露”“蝉蜕尘壒”,用词极为超脱,看似推崇备至,其实大体承袭了前人评价此篇常用的“风流感慨”“神情绵邈”。这类词汇确实能大体反映此篇的精神风貌,但又有些肤廓,故而陈衍认为此类评价是“知其然而不知其所以然”,未曾真识得此文具体妙处。当然,整体评分不高或许由于姚鼐接受了老师刘大櫆的观点,认为开篇有个别近俗的文句,但如果仅仅因开篇某句话不妥当就将整篇文章的格调评低,只能说明“神韵缥缈”的风格并未在此时姚鼐心中获得至高的好感。

到了李刻和晚年本中,姚鼐才对此文的细节有了较深认识。他圈了“然独不知兹山待己而名著也”一句,以及从“是知陵谷有变”到“所思者远欤”,并点了全文最后一段。重点圈出的部分集中在全文第二段:

传言叔子尝登兹山,慨然语其属,以谓此山常在,而前世之士皆已湮灭于无闻,因自顾而悲伤。然独不知兹山待己而名著也。元凯铭功于二石,一置兹山之上,一投汉水之渊。是知陵谷有变而不知石有时而磨灭也。岂皆自喜其名之甚而过为无穷之虑欤?将自待者厚而所思者远欤?

开头先交代羊祜当年登岘山所发感慨,以为山能屹立不变,而人事有代谢,很容易湮灭无闻,这一认识就很容易引起世人的共鸣,将读者带入一种弥散开来的愁绪之中,文气是先收着而后慢慢释放的。随后以一“然”字急转,打破思古抚今的忧伤。就文气而言,是由缓慢、舒张走向停顿、震荡;从内容看,是由抒情转向更深的灵魂拷问,打破世人早已接受的常理,给出另一种看法:人才是意义之所在,有情而短暂的人生并不一定要借助无情而常在的山川来为世人铭记,无名的小山可能反而因为与某个人发生联系而得到彰显。接着内容转向杜预,杜预为确保功业永为后世所知,刻了两块碑,“一置兹山之上,一投汉水之渊”。即便千万年后高岸为谷,深谷为陵,也总有一块碑会被后人留意。欧阳修用平静的语气交代完这一内容,后面就笔调一反,指出杜预的疏漏:他考虑了陵谷变迁,却没考虑到刻在石头上的字也有磨灭的可能。这一转又将文意深入一层,出乎意料之外,却让读者恍然有悟,一方面感慨“智者千虑,必有一失”,一方面可能会深省那种期待永久留名的行为是多么虚妄。然后欧阳修就羊、杜二人的行为抛出了诛心之问:是因为都对名声过于看重而过分思虑未来的事?还是因为对自己十分看重而思考得十分长远?二问看似意思相近,其实又有不同,前句偏于突出好名过度带来的自我烦恼,而后者似乎强调思考得长远是因对自身的看重。到底是前者还是后者,是贬还是褒?答案无法落在任何一边,二者相互缠绕,又相互消解,让意义指向不确定,也让这段文字更耐人寻味。而如果再考虑到此文真正的对象乃修葺岘山亭的史中辉,那么,这番关于“名”的讨论是否也是在讽喻他?更进一步,无数此文的读者,是否也应跟着欧阳修就“名”的问题反躬自省?

圈出的句子,妙处显然不能仅以“吸风饮露”“蝉蜕尘壒”草草评过,那样像是说对待这类文章,只须观风望气就好,而不须思维上的深度参与。从这篇文章可以感觉到,姚鼐晚年很喜欢带褶皱的行文风格。文势上一波三折就容易带来意义上的不确定,这样的文章往往可层层剥解并引人深省。而另一篇新标为三圈的《游鲦亭记》,也是通过层层翻转,让人们对“勇”的意涵有更深的体会。《岘山亭记》与《游鲦亭记》都可算是善用转折、摇曳多姿的典型。

与之不同的是,康刻中唯一标三圈的欧阳修文《仁宗御飞白记》,在写法上偏实,风格上更雄浑。康刻中除了柳宗元那些早已被视为杰作的游记外,只有韩愈的《郓州谿堂诗并序》《画记》,曾巩的《宜黄县学记》和王安石的《度支副使厅壁题名记》,被评为三圈。它们无一不是浑穆庄严之作。韩、曾、王三人性格迥异,文笔也是一奇纵、一拘谨、一豪悍,但这几篇文章在议论上均摆出义正词严的姿态,与欧阳修摇曳的笔调显然有别。由此可以清晰地看出姚鼐在杂记文趣味上的变化轨迹:从欣赏庄重雄浑、义正词严的文章,转向欣赏神韵缥缈、抑扬吞吐的文章。而从欧阳修杂记文的大幅度升格甚至可以认为,姚鼐虽然没有完全否定前者的价值,但晚年的趣味显然已经落在后者上了。

我们还可以通过对比姚鼐在具体文章中所下圈点的前后差异来进一步展现这种变化:用意委曲的段落越来越受到他的重视,能起到转折舒缓作用、使文章愈加遒郁醇宕的文句,越来越多地被圈出,而一本正经的表达模式渐渐为姚鼐不喜。比如在王安石的《芝阁记》中,康刻圈了这句:“则知因一时之好恶,而能成天下之风俗,况于行先王之治哉?”又点了文末这段感叹之处:

噫!芝一也,或贵于天子,或贵于士,或辱于凡民,夫岂不以时乎哉?士之有道,固不役志于贵贱,而卒所以贵贱者,何以异哉?此予之所以叹也。

这些句子多用反问语气,营造出一种不能被质疑的气势。既然“因一时之好恶,而能成天下之风俗”,那么行先王之治,肯定就能成就伟大的世道;“夫岂不以时乎哉”,则是强调万物皆有其时;“何以异哉”,是强调士人的命运与灵芝的命运本质上没有差异。欧阳修同样喜用问句,但王安石的这些问句与之不同:欧阳修的问句多有宕开之意,能引人遐想或自省;这些问句的意义指向却是异常明确的,甚至比陈述句还要斩钉截铁,它们有雄浑的腔调,却少了转折,也少了读者理解上的“褶皱感”。因此,《芝阁记》的上述圈点在后来的李刻、晚年本中都消失了。

姚鼐晚年文学趣味的类似变化,不仅体现在《类纂》所录杂记文中,在其他文类中也有体现。如赠序类所录苏轼《日喻赠吴彦律》,康刻题下两圈,具体圈点如下:

圈点的两段文字,苏轼使用了譬喻,目的是让读者清晰理解作者思想,娓娓道来,逻辑清晰,没有故作摇曳。圈出的句子起着提示或总结作用,“莫之求而自至”一句解释了“致”与“求”的区别,而此段最后的“故凡不学而务求道,皆北方之学没者也”,则明示了前面所讲的北方学潜水之人的故事,所讽刺的是世间那些想求道却不去老老实实刻苦学习的人。姚鼐中年欣赏的这些内容,议论平正而清晰,作者甚至过于担心读者不能体会其用意,还要在前后反复致意。而这些致意的句子,又是姚鼐特别重视的。这个例子再次表明姚鼐曾一度对一本正经的正面论述予以较高评价。

但在之后的李刻中,这些圈点都被删去了,全文无一处圈点。在更晚的晚年本中,姚鼐又一次玩味了此文,点了“自盘而之钟,自烛而之龠,转而相之,岂有既乎”。这句话看上去很普通,为何晚年的姚鼐单单会欣赏它呢?或许是因为这句话最后的疑问并不是用一个简单的“无止境”可以了结的,它引导我们思考:仅从某个角度或现象,无法把握道的本体,而这些片面的角度或现象又是无穷无尽的,我们是否永远不能了解真正的道呢?如此分析,这句看似简单的话就余韵悠长了。

再如赠序类所录苏洵《送石昌言为北使引》,康刻三圈,而在李刻和晚年本中都降为两圈。不同时期的圈点差异集中在全文最后一段:

康刻从“呜呼”圈到“况于夷狄”,这部分是作者针对契丹常向宋国边境炫耀武力之事而给石昌言的赠言。他举了汉初奉春君娄敬出使匈奴的例子指出,真正欲有为的强者往往会隐藏实力来麻痹敌人,以此暗示如今喜欢在表面上耀武扬威的契丹其实并不能有大的作为。苏洵引孟子的话,也是希望石昌言就任北使,能在战略上藐视契丹,不辱使命。这些话说得同样义正词严、有理有据,很能壮石昌言之胸襟。但又似乎过于“露”了,将想要表达的内容和盘托出,没有留下让受赠者自己体会的空间。

到了李刻,这些地方的圈被去除了。在晚年本中,姚鼐同样没有再圈这些内容,但他新点了其前面的内容,即从“往年”到“以为夷狄笑”,这些话已经含蓄地包孕了苏洵想要表达的观点。“凡虏所以夸耀中国者,多此类”,“夸耀”两个字,有点虚张声势的味道。而下面说到人之“不测”,也是说不能了解到契丹人的真正虚实,言下之意是对方是“虚”的,而我们却实实在在地害怕。晚年本新点的这些语句既讽刺了契丹的耀武扬威,又感叹国人的胆小无知。话说到这里,假使受赠的石昌言真的英明睿智能担重任,他应该懂得上任后该如何去做。或许在姚鼐心中,言至此而止,文章才余韵无穷,完全没必要在后面把内容说得直白、显露。即便要再点破一些,也最多说到“是以有平城之役”,大抵就够了。

通过以上分析可以看出,姚鼐晚年古文趣味发生了明显变化:从喜欢义正词严、娓娓道来的正面陈述,转向青睐善于蓄势、多用转折的表达;从欣赏行文腔调之高昂、雄壮,转向重视文章识见之高妙、造境之深远;从叹赏那些能在当下直接打动读者的人情之真与苦,转向重视那种能在读者情感与智识上产生更深印象和更久波澜的内容。

三、对归有光文章的新认识

上文提到,在康刻中,欧阳修文章颇受冷遇,而归有光杂记备受推重。但在李刻中,姚鼐曾将《见村楼记》从三圈降为两圈。归有光文章康刻的许多圈点,也在李刻和晚年本中消失了。此外,李刻和晚年本中还多了一些姚鼐针对归有光行文缺陷的批评。种种迹象表明,姚鼐的兴趣已经从归有光转移到了欧阳修。

先看归有光最负盛名的《项脊轩志》。康刻题下三圈,文中圈点如下:

所圈处主要描写家中老妪和作者大母之言行。这些描写细致而含情,确实容易触动读者。前人推重归文,往往欣赏这些地方。可见此时的姚鼐对归文的欣赏角度,与世人无异。

而在李刻和晚年本中,通篇的圈点都被取消了。姚鼐在垂暮之年甚至还对文中许多地方提出批评,如在“冥然兀坐”处评云:“琢太多,亦伤雅。”在“妪每谓余曰”处评云:“太似孟坚。”在“吾儿,久不见”处评云:“小说家。”在“轩东,故尝为厨”处评云:“不伦不类,且与前后脉络不贯。”在倒数第二段“此志”处评云:“无着落。”这些评语为康刻、李刻所无,最早见于吴汝纶辑《古文辞类纂评点》,后来徐树铮整理《诸家评点古文辞类纂》就将其过录在书页天头处。之所以断定这些评价是姚鼐晚年所发,是因为其中认为“太似孟坚”和有“小说家”气的地方,正是康刻圈点的佳处,而同一时段同一人的观点断然不会如此矛盾。这些评语,姚鼐晚年并未公开宣扬,因为不仅康刻中没有,姚鼐弟子梅曾亮亦未曾目睹。梅曾亮对《项脊轩志》有很高的评价:“借一阁以记三世之遗迹,‘大宛之记,肇自张骞’,此神明其法者也。”他又曰:“此种文字,直接《史记》,韩欧不能掩之。”梅曾亮于道咸之际在京师大力推扬此文,引发了都下古文圈的“归有光热”。如果他知道其师姚鼐曾对此文有不少疵议,应该在推扬时不至全然忽略或丝毫不作回应。梅曾亮与姚鼐交往已是在姚鼐晚年,二人初识于嘉庆八年(1803),梅曾亮受姚鼐赏识,在嘉庆十年,其他时间梅曾亮多在他处游历,虽时常与姚门弟子切磋论学,但亲炙姚鼐的时间并不长。如此,姚鼐晚年对归有光文章的新认识——这些仅留存于自用本《类纂》眉批中的只言片语,不为弟子所知,也就可以理解了。那么,吴汝纶又是如何看到这些评语的呢?他在写给裴伯谦的信中曾说:“敝处藏有晚年圈点,与康又复不同。”很可能这些评语就来自他自藏的晚年之本中。这一晚年之本与李刻底本或徐树铮获得的晚年本是否为同一本不可知,但这些评语是姚鼐晚年的意见应无疑问。

回看这些批评意见,姚鼐关注点在两个方面:一是语言风格与描写手法,二是所写内容与文章主线的关联度。

对于前者,他明显不再欣赏那些对人物举手投足的细致描摹以及对人物语言的完整再现。在他看来,这些描写用力过头了,“琢太多”、似“小说家”的评价,以及姚鼐晚年对此文的总评“此太仆最胜之文,然亦苦太多”,都指向这种用力过度。细腻的描摹能让人物一颦一笑都真实地展现在读者面前,读者很容易被其感染,但姚鼐或许觉得这种当下的触动太直接了,是一种赤裸裸地用“苦”打动人。从他晚年对欧阳修杂记文的欣赏可知,此时的姚鼐更喜欢那种曲折丰富的思维感受,与此一致,他更倾心那种辗转而绵长的情绪宣泄。晚年的姚鼐心境变得更加深邃宁静,趣味也随之发生了改变。

对于后者,姚鼐发现,《项脊轩志》中有些内容缺少前后关联,显得突兀或冗赘。这类现象同样出现在归有光其他文章中,姚鼐亦一一指出。如在《思子亭记》“至是去而不返”句处,姚鼐评云:“词不别白,事不分明,当正出其子,以何时死何地。”此记正文后还附有归有光所作的一篇长悼词,姚鼐总评曰:“此震川得意之文,而实可笑。”在悼词的“人棺已失”句处,姚鼐评云:“叙中不详,令人不解。”在《见村楼记》最后一段“孔子少不知父葬处”句处,姚鼐评云:“又落套。”在“自古大臣子孙早孤”句处,姚鼐评云:“与通篇无关合处。”凡此种种,看似琐碎,其实直指归有光行文的技巧,是很严重的批评。前辈方苞对归文的评价是:“震川之文于所谓有序者,盖庶几矣,而有物者,则寡焉。”方苞的评价在许多前辈看来,已经算是对归文略有微词了。但他至少认为归文“有序”,若从姚鼐晚年的评语看,归文在他眼里怕是当不起“有序”的评价。

如康刻标两圈的归有光《野鹤轩壁记》:

引文标识的是康刻中的圈点。在李刻中,前两段的圈点被删去了。到了晚年本中,最后一句的圈也消失了。“从墓间仰视”几句是描写刘过的墓,而这篇文章主要写的是野鹤轩,且篇幅不长,此处突然转到对刘过墓的详细描写,确实有点偏离主线,且最后一句“意其间有仙人居也”落俗。第二段所圈的部分,是以“嗟夫”领起的感叹,文章开篇以来一直是平平写下,到此有个提振,从文势发展的角度来说确有必要。姚鼐中年时圈出此句,或许就是看出这一作用。但如果细细体会,就会发现,这句有些无病呻吟。四十年前的杨名父自然无法预料到自己身后来此的任何一位游客,而并非仅仅无法预见作者等人,这里“岂知”感喟难道不是故作高调吗?再看全文最后一句,精炼而奇险,在整篇文章中显得格外凌厉,而姚鼐中年时期很喜欢这种有气势有腔调的句子,故加了圈。到了晚年,他显得略有犹疑,李刻本还保留着圈,说明姚鼐多少还欣赏其造句之奇以及横空而来的力量感,但毕竟这句话与全文毫无关合,仿佛晴天霹雳,异常突兀,所以姚鼐最终在晚年本中还是去掉了圈。由圈识的有无,可以推测出姚鼐关注重点的变化,而这,与上文所引评语是一致的。

需要补充说明的是,前人文学史论述中,往往会引用姚鼐书信中的一句话,认为是对归有光文章的极高评价。如钱基博《中国文学史》评归有光曰:

开清桐城之文,而妙出以纡徐。其文由欧阳修以几太史公;虽无雄直之气,驱迈之势,而独得史公之神韵……而或者亦讥之曰:“彼其所为抑扬吞吐、情韵不匮者,苟裁之以义,或皆可以不陈。浮芥舟以纵送于蹄涔之水,不复忆天下有曰海涛者也。”特于不要紧之题,说不要紧之话,却自风神疏淡,是于太史公深有会处。

引文中提到的讥者乃曾国藩。在后期桐城派中,他对归有光的整体评价算是较低的,也认为归文缺少内容,所言都是无关大义的小事。而与之相对的“特于不要紧之题,说不要紧之话,却自风神疏淡,是于太史公深有会处”,则出于姚鼐1807年秋给弟子陈用光写的书信。如果再考虑到姚鼐的弟子及再传弟子曾于道咸间力捧归文,似乎可以得出这样一个结论:曾国藩与姚鼐一脉在归文评价上发生了断裂。

其实,姚鼐信曰:

所寄来文字,无甚劣亦非甚妙,盖作文亦须题好。今石士所作之题内,本无甚可说,文安得而不平也?归震川能于不要紧之题,说不要紧之语,却自风韵疏淡,此乃是于太史公深有会处。此境又非石士所易到耳。

陈用光将近作寄给老师求教,得到的评价不算高。姚鼐觉得选题不好,有点平淡。随后,他笔锋一转说到归有光“能于不要紧之题,说不要紧之语,却自风韵疏淡”。他这么说,目的不是为了夸归文,而是想告诉陈用光,归有光因为境界比你高,所以他写不要紧之题,多少还能取得“风韵疏淡”的效果。言外之意是,水平不及归有光者,不能学他这样写,选好题目说要紧话,才是做文章的佳径。此札虽对归有光文境疏淡有赞许之意,但不太认同“于不要紧之题,说不要紧之语”。张裕钊论文尝曰:“姚惜抱文略不道家常,意在避俗求雅。”而家常琐事大多是“不要紧”的,正是姚鼐行文之忌。笔者发现,《惜抱轩文集》卷一四所收杂记文,多有“不要紧之题”和“不要紧之语”,依稀有归文影子,但这些文章皆作于乾隆时,而《后集》卷一0所收晚年所作杂记文,“不要紧之语”基本就绝迹了。

即便是“风韵疏淡”,在晚年姚鼐看来,也非为文至境。他在1806年给陈用光写的信中说:“ 《送集正序》甚佳,风味疏淡,自是好处。从此做深,或更入古人奇妙之境。”在“疏淡”的基础上“做深”,才是更高境界。显然,归有光文章并不深,那种细腻描摹亲人言行的句子,能直接触动人内心柔软处,却无法发人深思。因此,晚年的姚鼐更青睐欧阳修杂记文。

可以说,晚年的姚鼐与方苞、曾国藩都不认为归有光文章是“言有物”的。由此而言,梅曾亮及其后学推重归文与曾国藩批评归文的分歧,并不完全等同于姚鼐与曾国藩的分歧。晚年姚鼐对归文的批评,颇值得重视。历来研究者大多将归有光看作桐城派的一个重要来源,不少前辈也认为前期桐城派十分推重归有光。其实,藉由姚鼐的批评,我们应该重估归文在清代中后期的接受以及方、姚、梅、曾等人古文趣味的同异。

上文以杂记文为切入点,探究了不同时期《类纂》上的评批圈点所反映的姚鼐从中年到晚年古文趣味的变化轨迹。这种变化在其他文体中也有体现。如果天假姚鼐以年,或许他的新认识会更系统,甚至公开化。不过,仅就目前所见的变化趋势,已足以让我们重新思考很多清代古文发展中的重要问题。过去常见的文学影响研究,当涉及一个重要流派时,往往会将主要成员的文学观念提炼出来,然后用这种整体化的观念去上下对比,看他从前代继承了什么、发展了什么,后学又从他这里延续了什么、损益了什么。这种理路可以清晰地梳理出一个流派的谱系,但也有很多不合理之处。比如,许多弟子往往是在某一时段跟随老师学习,他最熟悉的主要是这一阶段老师提倡的理论。如果这个弟子并非终身跟随老师学习,或者老师传授时有所保留,那么他看到的并不是全面完整、动态变化的老师,而他传承、发展的也只是某一部分或阶段的老师的学说。因此,我们从事影响研究,应该有流变意识,分阶段去考察、探究理论的传播,而不是笼统论之。就本文所论姚鼐对归有光文章的看法而言,梅曾亮所传播和发展的,其实并不包括其师晚年的观念。姚鼐晚年在自用本《类纂》上所作的批点,直到晚近吴汝纶、徐树铮等人整理刊印,才被世人广泛知晓,从而影响到吴汝纶门下以及其他民国初年的古文家。以《岘山亭记》一文为例,笔者发现林纾的评语,完全与姚鼐晚年圈点一致,显然是受其影响,而林纾之前的文人,评此文的侧重点则与姚鼐有异。评论归有光文章时,吴汝纶、吴闿生会较多地观察到其缺点,并指出“俗”的地方,这也与姚鼐晚年批点一致。可见,姚鼐不同时期的观念影响了不同时代的文人。他们都受姚鼐影响,但所承接的阶段及观点又是不同的。如果能更多地从“阶段”而非“整体”角度去考察前代重要文人对后代的影响,文学史上的很多问题应有新的答案。

责任编辑 陈斐