梵文妙音,娜影旋势

2024-10-23艾培华

迦陵频伽的藏语名为Kala-vin-va,被认为是一种妙音神鸟,其声音美妙动听,形象为人首鸟身,主要在唐代的壁画和墓室中出现,宋代也有类似迦陵频伽形象的建筑。近年来文艺工作者对于迦陵频伽的研究甚多,大致从考古、美术、建筑、壁画这几个方面进行阐释,关于它的舞蹈艺术研究则较为少见。从舞蹈角度来看,其动作造型、舞姿流动、表情神韵是民族文化与艺术的融合,目前国内舞蹈学界试图从其他学科中找出与舞蹈有关的内容并加以筛选,以期能够更好体现其舞蹈形象。

一、渊源起承——净土之鸟

(一)历史形象

在古代典籍中,迦陵频伽是佛陀的护法神,它最早出现于《佛说阿弥陀经》中,它犹如众鸟之首,为极乐净土之鸟。据说其声音极为美妙,在佛国被众人视为神鸟。其常以人首鸟身存在,并且神似仙鹤,有彩色羽毛,翅膀张开,两腿细长,立在莲花池或乐池平台之上,有的张开翅膀昂起脖颈歌舞,有的抱着乐器演奏。研究者们在挖掘历史背景后,根据古籍资料从动作特征、服装服饰、身体韵律等方面逐一分析其艺术形象,为中国舞蹈文化拓宽了视野。

(二)图像材料

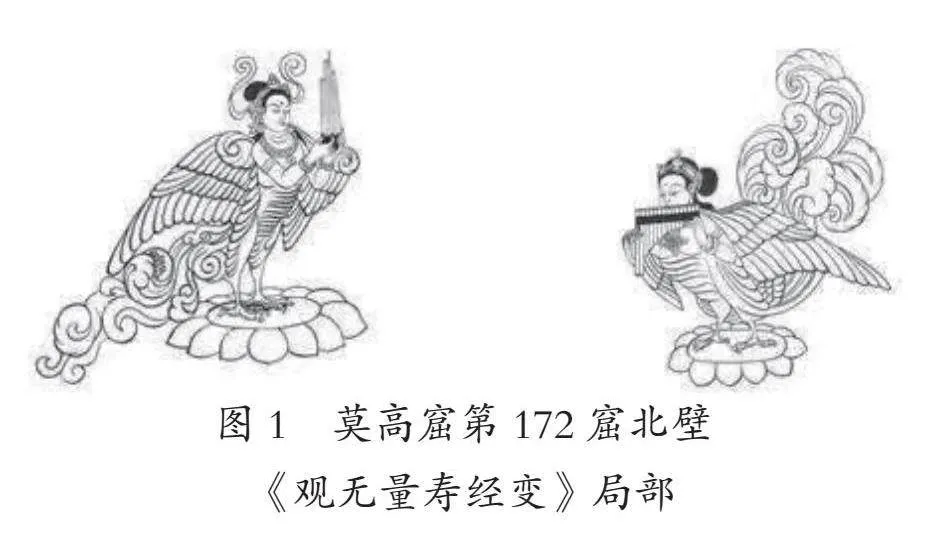

从已有的研究成果看,迦陵频伽这一形象主要出现在敦煌莫高窟中。据考察,敦煌莫高窟的迦陵频伽形象在唐代出现的次数较多。盛唐时期的莫高窟第172窟北壁《观无量寿经变》中就有迦陵频伽形象。如图 1所示,左图为吹笙迦陵频伽,右图为吹排箫迦陵频伽。

二、错落迭起——三者之势

由北京舞蹈学院胡园园编创的四人舞《迦陵频伽》便是迦陵频伽灵性之美的外化体现,其形象人、神、鸟三者合一,神秘灵动又充满人情味,将迦陵频伽庄严神圣的形象用舞蹈的手法呈现了出来。

(一)潜在缓动,贤庭之鸟

音乐响起,灯光缓慢亮起,作品拉开序幕。作品开端参考了古代壁画当中静态的佛教图像,队形以竖线的方式进行,位于最前者静态眼眸31c7f30ea41d6bbe1c93512cd4a9fb76低垂,居其后的三人手臂呈高、中、低三个方位。随着缓慢的音乐,后三人的手呈佛手形态上下摆动,营造出一种庄严肃穆的氛围。作品开端的神秘造型给整部作品带来对称、平 衡的美感,将中国传统古典美学的含蓄、典雅传递出来。

随着鼓点音乐的敲击,四名舞者仿佛逐渐从壁画中苏醒,先是以头为主先点再动,之后便是在竖线队形上舞动,如水流一般向低、中、中高、高四个方位流动,而后多次出现前后两两配对的互动,动作时快时慢、层层递进,鸟儿的灵动姿态活灵活现地呈现在观众的视野当中。这样一静一动的对比,凸显出与前段不同的层次与画面,带给观众更加直观生动的视觉效果。

(二)奉和舞动,情悦之人

第二篇序幕,随着阵阵鸟叫声,作品发展到中间段落,打破了以往常规的四人舞蹈的固定位置及调度,舞者以不同形态的旋转跳跃呈现出鸟儿的灵动、俏皮以及轻盈之感。无论是群舞还是独舞都体现出表演的不是一群鸟而更像是一只鸟的三种形态——飞翔、嬉闹、鸣叫。在动静结合、高低起伏的画面当中给观众营造出和谐自然、生动灵巧的风格特征。

而后,四名舞者大臂、小臂呈90度弯曲,手做兰花指状,一手在前一手在后,前手表现鸟的嘴巴,后手表现鸟的尾巴,做绕圈奔跑动作。舞者以右脚在前踮步、上半身双手托掌画平圆、下半身单腿盘吸、手部姿态为鸟形等动作推进节奏发展,呈现出圆润流畅、轻逸灵敏的妙音神鸟的形象特征。此段落的最后部分是三人半蹲,一人在前、三人在后舞动,依次轮流起舞,恰似壁画上的鸟浮现在眼前,传递直观的艺术效果,并且将上下舞段串联起来,起到承上启下的作用。

(三)庄重静谧,妙音之神

随着“铃铃铃”的清脆声响,舞蹈的尾段正式拉开帷幕。四只神鸟从舞台四个方向缓慢走向舞台中心,以单腿吸、合、落、踩四步骤向中心靠拢;上身端正、眼眉低垂、平视向下,以向右旋转半圈为基调,依次轮流缓慢向舞台前区移动,好似神鸟降临,将观众带入静雅、端庄的画面之中。编导将单一、朴素的动作元素与编创者的灵感相结合,经过精心编排和实践,通过“铃铃铃”的声音将先前的飘逸灵巧转换到带有敬畏之意的妙音神鸟身上,前者活灵活现的动态舞姿和后者沉稳屏气的静态造型形成鲜明对比。

三、“溯”“塑”碰撞——“形”“意”共体

敦煌莫高窟,是一座位于中国西北地区甘肃省河西走廊最西端的艺术宝库。在“大漠孤烟直”的雄浑背景下,莫高窟的每一幅壁画、每一尊塑像都仿佛在诉说着遥远的故事。其中,经变画中的舞蹈形象,尤其是伎乐形象,以其独特的艺术魅力吸引了无数人的目光。敦煌古典舞作品《迦陵频伽》便是以这些伎乐形象为灵感来源,通过深入的溯源与再生,将这一古老的艺术形式重新呈现在观众面前。

这部作品不仅仅是对敦煌文化的传承与弘扬,更是对“象”与“形”的有机结合的一次深刻探索。通过敦煌舞蹈手法,舞者们将壁画中的静态形象转化为动态的表演,让观众能够更加直观地感受到这些古老艺术的魅力。同时,这种转化也赋予了这些形象新的生命和内涵,使它们在现代社会中焕发出新的光彩。《迦陵频伽》的出彩之处,不仅在于其精湛的舞蹈技艺和独特的艺术风格,更在于其对敦煌文化的深入挖掘和精准表达。这部作品让我们看到了敦煌文化的博大精深和无穷魅力,也让我们更 加深刻地认识到保护和传承这一宝贵文化遗产的重要性。

(一)“溯”“塑”:敦煌莫高窟——壁画艺术荟萃之地

“溯”在敦煌莫高窟的语境中,意味着对壁画艺术源头的探寻与研究。这些壁画不仅是艺术的瑰宝,更是历史的见证,通过“溯”的过程,我们能够更好地理解这些壁画背后的文化内涵和历史背景。敦煌莫高窟,位于敦煌市东南25公里处的鸣沙山东麓崖壁之上,是一座向祁连山支脉三危山延伸的艺术殿堂。南北全长1680米的莫高窟,以其精美的壁画和塑像闻名于世,这些作品不仅展示了从北魏、西魏、隋代、唐代、宋代,直至明清各个时期的壁画艺术图像,还深刻地记录了各个朝代的时代风格、社会思想风潮以及乐舞演奏方式。这些壁画不仅具有极高的艺术价值,还蕴含着丰富的历史信息和文化内涵,是研究中国古代历史、文化、艺术等方面的重要资料。

1.“溯”:不同朝代的生活轨迹

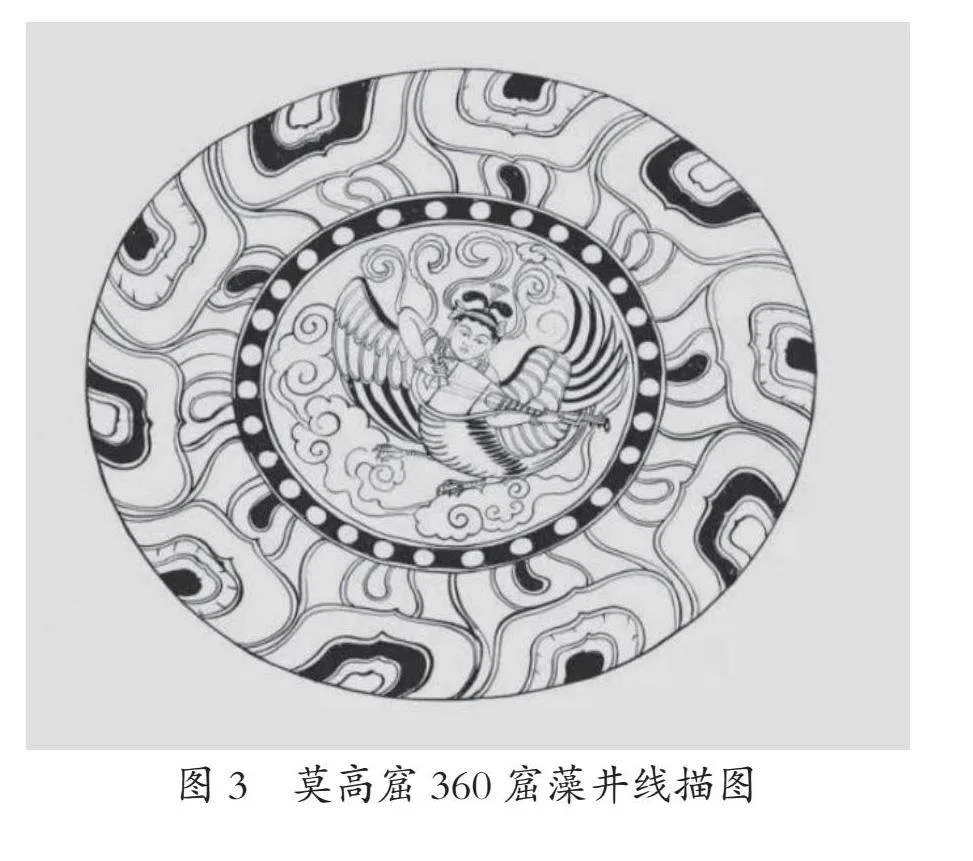

北朝至隋代时期佛教艺术中的人首鸟身形象见于北魏甘肃庄浪水洛城卜氏石造像塔、西魏莫高窟285窟、西魏莫高窟249窟、隋莫高窟401窟等。卜氏石造像塔高五层,一石一层,四面均有造像。塔背面第四层上部有两立佛,中间的人蹲坐于柱形火坛上,下部由面对面的两个双翼鸟形象组成,左边为单足立人首鸟身,右边为双足立凤鸟,这是考虑到该形象的人首与鸟身两个特征(见图2)。

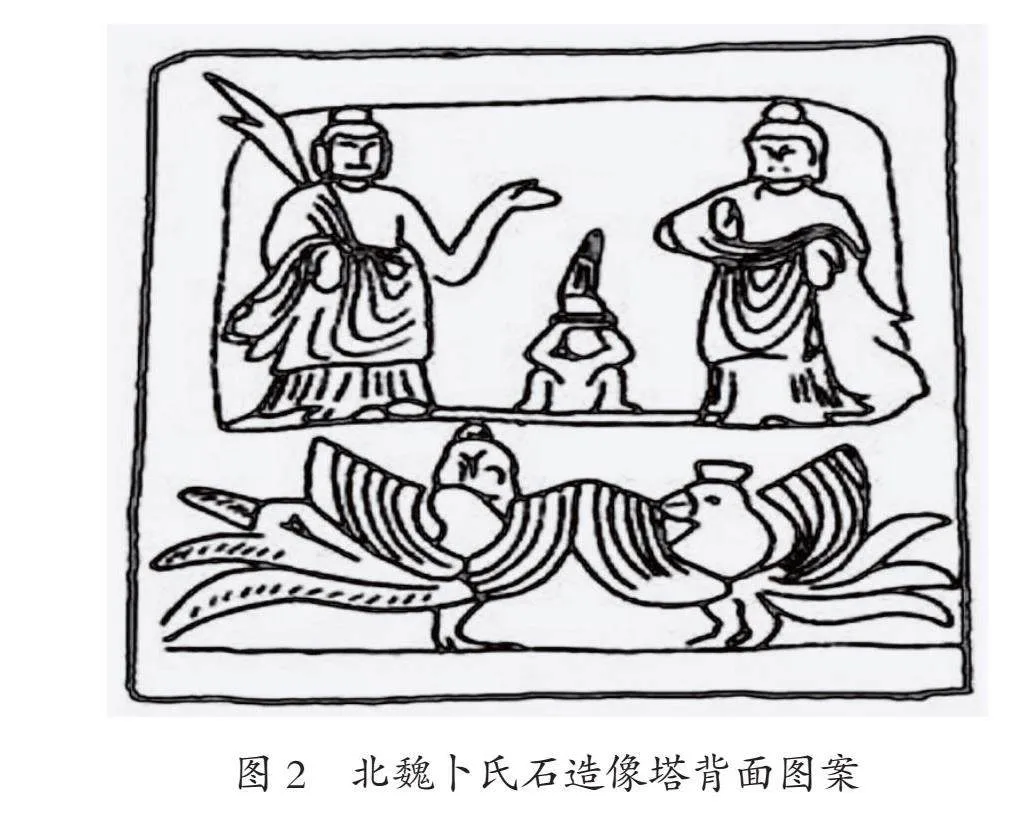

莫高窟360窟主室覆斗顶藻井,中心为一朵卷瓣莲,莲心绘妙音鸟,怀抱曲项琵琶,展翅飞翔于彩云之间。从图中可见中国传统文化 中以“圆”为核心的理念,天地四方,以圆为轴;再结合唐代人的艺术创作观念,将迦陵频伽独特的形象展示出来(见图3)。

2.“塑”:不同时期敦煌舞的艺术体现

“塑”在敦煌莫高窟语境中意味着发展和再创新,研究者们将其艺术形象经过整理加工形成图像书籍,便有了“敦煌舞”这一流派。敦煌舞现如今是中国古典舞四大流派之一。随着时代的进步敦煌舞也逐渐进入大家的视野当中,敦煌舞的发展离不开创作者对壁画的思考以及对中华优秀传统文化内涵的认知与传承。

敦煌舞作为中国传统舞蹈的瑰宝,其深厚的文化底蕴和独特的艺术魅力,无疑是中国舞蹈历史长河中的一颗璀璨明珠。在敦煌舞的早期发展阶段,它主要作为祭祀仪式和民间艺术活动存在。舞者通过虔诚的祈求、跪拜和祭祀等动作,表达了对生命的敬仰和敬畏。这种舞蹈形式不仅展现了人们对自然和神灵的敬畏,也反映了当时社会的宗教信仰和文化风貌。通过学习和传承敦煌舞,我们可以更好地了解和欣赏中国传统文化的魅力,也可以为中华文化的传承和发展贡献自己的力量。

1979年,大型民族舞剧《丝路花雨》横空出世,历时三年创编的作品终于呈现在观众面前。舞剧《丝路花雨》将敦煌洞窟中静态的壁画通过舞姿演绎呈现在舞台上,诞生出一种新的舞蹈视觉盛宴——敦煌乐舞。舞剧《丝路花雨》创作之时,国家正处于改革开放之初,摆脱了“样板戏”的舞蹈形式,敦煌舞令人耳目一新。旋转的舞姿,鲜活的文化密码,打开了敦煌艺术殿堂的新大门。舞剧《丝绸之路》讲述了开放之路、交流之路、友好之路、创新之路的生动故事,成为中国艺术作品当中不可或缺的一部艺术精品。

(二)“形”“意”:敦煌舞蹈艺术——从画到舞台的过渡呈现

“形”可以理解为动作的形态、眼神、神情;“意”则是该动作背后的含义。敦煌舞起初就是通过对敦煌壁画外形模仿,从而呈现出整体的画面感。从对静态舞姿的模仿到动态舞姿的形成的过程,不如说是一个“再生”的过程,在舞蹈当中如何把握“形”“意”就显得极为重要。

在敦煌舞的不同形象中,不同的眼神寓意着不同的含义。《敦煌舞蹈训练与表演与教程》中提到眼睛分为“平视、侧视、上下斜视、下视”四个方向以及“聚、放、凝、收、合”五个状态。比如在演绎菩萨时就需要用温柔善良、端庄安详的表情诠释。在舞蹈作品《迦陵频伽》当中,编导多采取上半身静态造型、下半身动态流动或是单腿盘吸等舞姿,眼神低眉下垂的形象成功地塑造出迦陵频伽这种妙音神鸟的形象。

“律”可理解为气息、韵律、呼吸,一切有生命的事物都需要通过呼吸来生存,而敦煌舞的呼吸律动又应该用在何处呢?传统的中国古典舞主要是将力量放在全身从而带动舞姿流动;而敦煌舞主要是将肢体分为上下两节,以腹部为核心,先缓慢呼吸提到头顶及头顶以上的空间,再吐气将气慢慢降到腹部中段,通过中段再往下肢延伸。在舞蹈作品《迦陵频伽》当中,舞者通过不断的情绪变化,以呼吸带动动作频率,张合有度,在鸟、人、神三者之间切换,结构层层递进,将丰富的敦煌舞姿呈现为富有画面感和空间感的立体图像,通过两两 对舞不断变换位置最终形成一种和谐统一的美感,使得整个舞蹈具有灵韵生动、别具一格的视觉效果。

四、结语

《迦陵频伽》的编创者主要从古籍材料、壁画图像等方面入手查阅资料,再通过实践将作品呈现出来。其舞姿优美、飘逸、灵动,宛如精灵坠入人间,将人们尊敬、崇拜的“净土之鸟”搬上舞台,以“动静结合,两两对舞”的舞蹈形式呈现出来,将观众带到具有千年历史的歌舞盛宴当中,领略不同地域、不同时期的历史文化,其中的文化内涵更是值得我们解读。舞蹈的意义不是单纯的舞动肢体,更是要向大众传达其中的文化价值和意义,更好地弘扬中华优秀传统文化。

综上所述,文明因交流而互鉴,因互鉴而发展。敦煌壁画作为中华文化的瑰宝,其独特魅力正是在不同文化的交流碰撞中逐渐形成的,进而成为一种独有的艺术形式。这种艺术形式不仅具有深厚的文化内涵,更在交流互鉴中促进了艺术的发展和繁荣。艺术工作者在开发和利用敦煌舞蹈资源的同时也要提升自身的艺术审美素养,传承敦煌审美意识,创作出更具有感染力、影响力且富有敦煌内涵的舞蹈作品,让敦煌艺术走向世界。

[作者简介]艾培华,女,汉族,河北邯郸人,天津音乐学院硕士研究生在读,研究方向为舞蹈表演。