表象之下的美国文化

2024-10-23黄好玉

20世纪70年代,尽管彩色摄影技术已日趋成熟,但黑白摄影仍然占据主导地位,而彩色摄影更多是应用于广告和时尚摄影领域。摄影大师斯蒂芬 ·肖尔(StephenShore)创新且大胆地将彩色摄影应用到艺术表现中,成为新彩色摄影先驱之一。本文试图解析斯蒂芬 ·肖尔作品《不寻常之地》中的创作手法,探讨斯蒂芬·肖尔的摄影创作理念与创作构思,通过深入挖掘照片表象之下的美国文化,归纳总结斯蒂芬 ·肖尔这一作品对当代摄影带来的影响,激发观者去思考艺术创作与所处时代的关系、艺术创作与社会发展的关系。

一、斯蒂芬 ·肖尔所处时代的艺术环境

1947年,斯蒂芬 ·肖尔出生在美国纽约。20世纪60、70年代,正是黑白摄影的黄金时期,斯蒂芬 ·肖尔率先探索彩色摄影,成为新彩色摄影的先驱之一。斯蒂芬 ·肖尔在孩童时期就开始接触摄影,10岁时邻居送给他一本沃克 ·埃文斯(WalkerEvans)的《美国照片》,沃克 ·埃文斯作品中的“透明性”,可以理解为是一种杜绝主观干预的客观纪实性风格,极大影响了斯蒂芬 ·肖尔后来创作的观看方式。17岁时,斯蒂芬 ·肖尔成为安迪 ·沃霍尔(AndyWarhol)的专用摄影师,他看到了安迪 ·沃霍尔将艺术与大众消费品建立了联系,用艺术去讽刺美国现实社会。安迪 ·沃霍尔作 品中序列性、重复性、平面性等创作方法,为斯蒂芬 ·肖尔在摄影创作拍摄对象的选择上提供了思路。

此外,埃德 ·鲁沙(EdRuscha)1962年拍摄的《26个加油站》, 也极大影响了斯蒂芬 ·肖尔对美国社会景观的关注。23岁时,斯蒂芬 ·肖尔成为在美国纽约大都会艺术博物馆举办个展的首个艺术家。斯蒂芬 ·肖尔身处于这样的艺术环境之下,受到了这样的艺术环境熏陶,对之后其完成《不寻常之地》有着深远的影响。

二、斯蒂芬·肖尔《不寻常之地》的创作手法

《不寻常之地》被称为“新彩色摄影的盛典”,是斯蒂芬 ·肖尔长达10年公路旅行所记录下来的美国日常的社会景观。在这个作品创作过程中,斯蒂芬 ·肖尔更加注重画面的结构与内容的解析,他尝试以“去视觉中心点”的创作手法,让图片看似没有视觉中心点,但其实整张图像都是重点,这也就是为什么他会用大画幅相机去记录当时美国社会景观与他的日常生活。这主要由于大画幅自身的优势,比如分辨率高、细节表现更好、大画幅的移轴技术等,特别强调的是移轴技术能够实现“超焦距”的效果,能够让画面具有更多的可读性,让看似平平无奇、中规中矩的美国社会景观影 像,去启发观众思考这照片表象之下所隐喻的美国文化,即可以理解为是美国汽车文化与公路旅游文化的相互交织,体现了美国社会的变迁。那么“去视觉中心点”的创作手法如何去表达?可以从色彩视觉的表达、画面结构的复杂性、拍摄视点的选择三个维度去探索。

(一)色彩视觉的表达

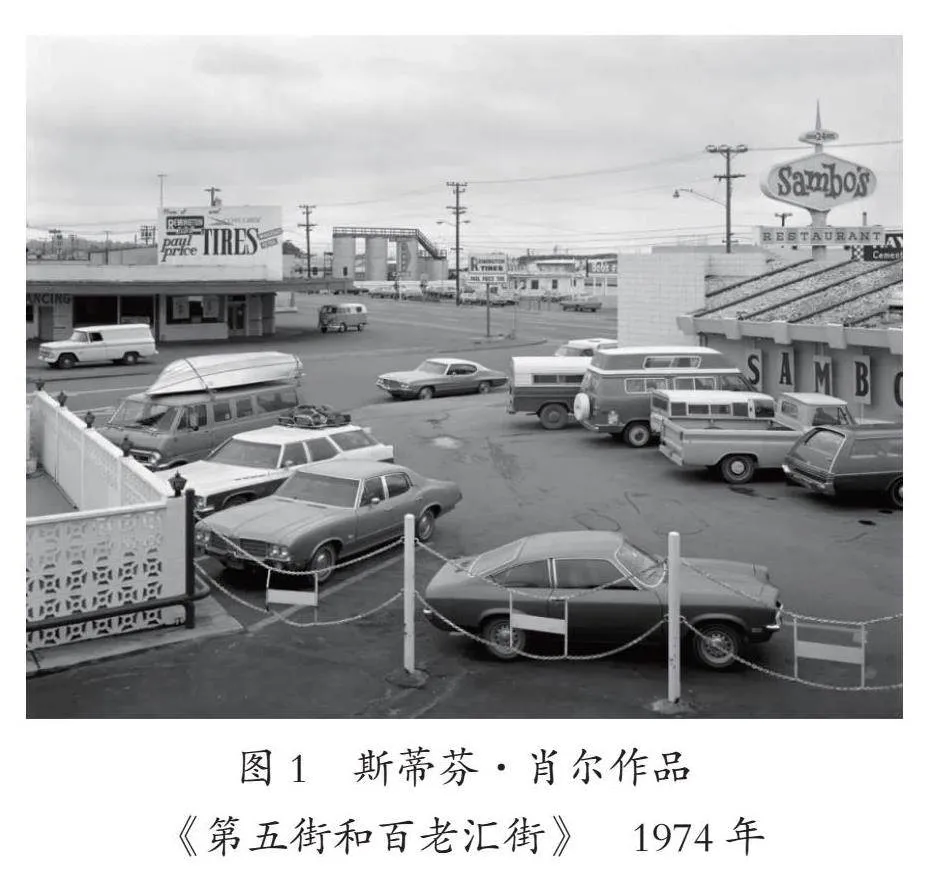

新彩色摄影是20世纪70年代中期兴起的一种美国摄影运动,代表性人物主要有威廉·埃格尔斯顿、斯蒂芬 ·肖尔、乔尔 ·斯顿菲尔德等人,新彩色摄影师们摒弃了传统摄影对于公共意识形态的表现倾向,不追求摄影的宏大叙事,而是从自身体验出发,以质疑和反省的态度,借助极具表现力的色彩,对于日常社会景观进行摄影的审视,揭示了潜伏在美国平常普通的社会表面之下所普遍存在的不平凡的某种危机、某种焦虑、某种疏离……斯蒂芬 ·肖尔作为新彩色摄影创始人之一,他对彩色摄影有着自己独到的理解,用大画幅相机远离拍摄主体,使其观点更为含蓄、隐晦,同时以丰富的细节使观众能够关注到照片的整体,又可以感受到细节反映的问题与冲突。比如在斯蒂芬·肖尔拍摄的《第五街和百老汇街》(见图 1)中,斯蒂芬 ·肖尔捕捉到了汽车色彩与街道建筑色彩的微妙关系,这些色彩之间看似杂乱无序,却又和谐统一。一条看似很普通的街道,却让观众感觉到色彩的张力,在这些色彩表象之下反映了什么社会问题?这让观众不由得联想到美国汽车文化给城市发展带来的影响。

(二)画面结构的复杂性

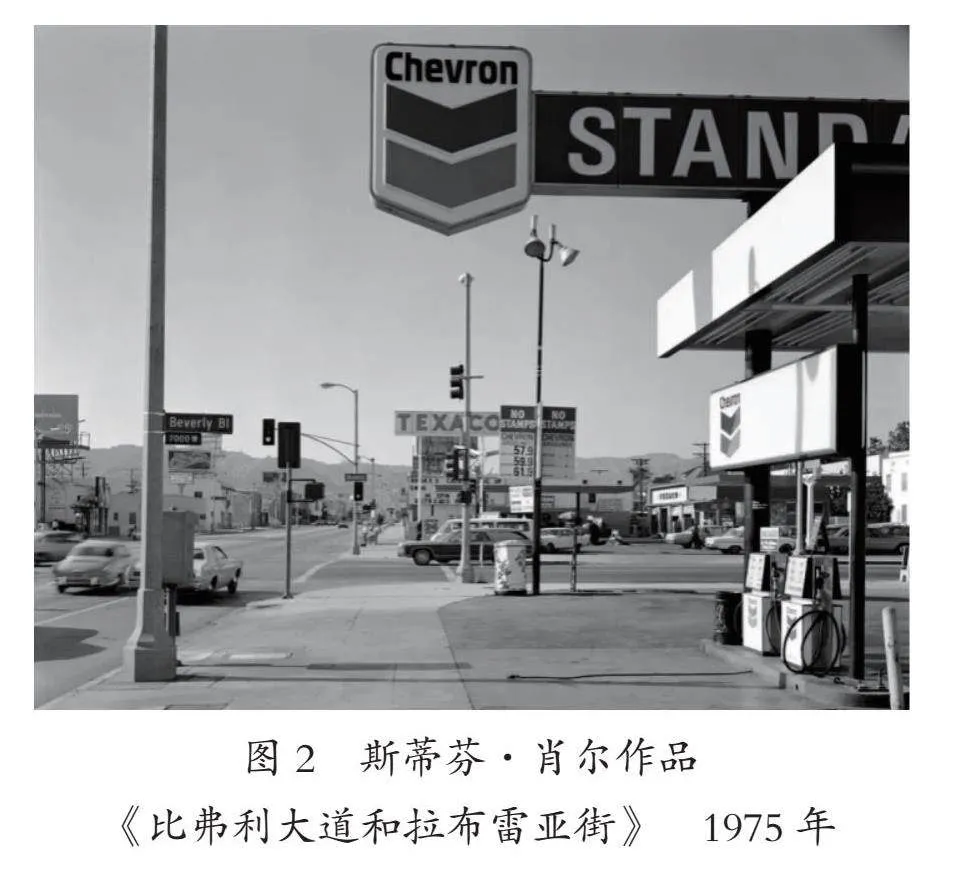

“摄影不应该提倡构图,而应该寻找一种结构”,这是斯蒂芬 ·肖尔在《形式与张力》文章中所强调的观点。斯蒂芬 ·肖尔这里强调的结构,不是取代构图方法,而是一种全新的观看方式。斯蒂芬 ·肖尔的作品《不寻常之地》很注重画面结构复杂性的表达,也就是在注重改变人的观看习惯的同时,还要丰富人的观看视角。他要挑战的是人类用大光圈观看事物的视觉习惯,也就是上文所提到的“去视觉中心化”。斯蒂芬 ·肖尔以大景深的视觉效果去呈现画面内容,他要强迫观者的眼睛在多到近乎混乱的元素之间,去寻找画面中元素与元 素之间产生的视觉间隙、结构复杂性、结构秩 序感等。比如斯蒂芬 ·肖尔拍摄的作品《比弗利大道和拉布雷亚街》(见图2),从主题上看,拍摄的就是一个街道加油站,可就是这样平淡无奇的一张照片,有些人却认为这张照片是美国汽车工业时代的纪念碑,这足以证明这件作品的背后所体现的社会意义。从画面结构上看,构图并不精美,画面中的加油站、广告牌、汽车等视觉元素之间看似没有重点,但细看你会发现这些视觉元素之间是有一定关联性的。作为观众,你也许看到了色彩与色彩之间的呼应关系,也许看到了物体与物体之间的秩序感等。而能够让观众产生这样不同的观看视角和画面解析,就是这张作品画面结构复杂性的表现,这也是区别于传统摄影观看方式的关键点。斯蒂芬 ·肖尔的作品没有爱德华 ·韦斯顿作品那样精雕细琢的艺术美,也没有罗伯特 ·弗兰克《美国人》那样的宏伟叙事,而是 专注对日常社会景观进行摄影的审视。

此外,斯蒂芬 ·肖尔对画面结构复杂性的表达,还体现在其注重打破传统的透视规则。透视最基础的原理就是近大远小,摄影不同于绘画,摄影师只要按下快门,就会得到一张近大远小的照片,也就是被摄物体离照相机越近影像就越大,越远影像就越小。斯蒂芬 ·肖尔注重用画面的透视、线条、色彩等元素去分割画面内容,让观众忽略透视所带来的视觉冲击感,更多关注对画面内容的解析。如在斯蒂芬·肖尔的作品《埃尔帕索街》(见图3)中,斯蒂芬 ·肖尔利用树、路灯杆、建筑、车辆、广告牌、行人、光线等元素将画面分割成点、线、面,从而让我们忽略画面中的透视关系,而是去思考这张照片表象之下隐喻的美国文化,反映了20世纪70年代美国经济的发展状况。

(三)视点的选择

这里所说的“视点”,指的更多是照相机与被摄物的相对位置,这个相对位置能够呈现出一张照片前后都清晰的大景深效果。斯蒂芬 ·肖尔的《不寻常之地》这部作品,视点的选择是尽量远离拍摄主体,运用大画幅相机的移轴技术结合小光圈,将镜头对准美国社会景观,记录了高速公路的广告牌、城市街道、郊区购物中心、加油站、汽车等影像,拍摄内容有种所见即所得之感。正如他自己所说:“我的拍摄都是直觉性的。在拍《不寻常之地》时,我想要创造一个视觉世界,观众可以自由在画面中游走。我不想要照片有非常明显的景深,我会用不同的光圈和移轴功能来实现。”而这种视点的选择,能够让观众在现有的空间中看 到更多内容和细节,引发观众不断去思考摄影师为什么会这样拍?为什么选择这样的拍摄角度?这样便会增加画面内容的可解读性。比如在作品《优胜美地国家公园》(见图4)中,斯蒂芬·肖尔站在一个离拍摄对象较远的地方,以俯拍的视角记录了加利福尼亚州的优胜美地国家公园一角,画面视觉上给你一场自然美的盛宴,但你又会不由地望向画面中的几个人,好奇他们具体在做什么?画面每一处都是那么的吸引人的眼球,那么在这个表象之下你会有什么思考呢?也许是人与自然的关系,又或是美国公路旅游文化带来的人文景观,这样的视点选择赋予了作品更深的内涵。

三、斯蒂芬·肖尔《不寻常之地》创作对当代摄影的影响

有人说,能不能读懂斯蒂芬 ·肖尔的作品是评判一个人的摄影艺术审美是否入门的标准。先不谈这种说法是否可取,但这充分证实了斯蒂芬 ·肖尔在当代摄影界的地位。《不寻常之地》是斯蒂芬 ·肖尔用大画幅相机捕捉的美国社会景观和普通日常的生活,打破了传统摄影的观看方式,成为传统摄影与当代摄影之间重要的转折点,也推动了新彩色摄影的发展。斯蒂芬 ·肖尔以一种冷静、客观的纪实摄影拍摄方式,赋予了寻常事物不寻常的社会意义和艺术价值。他的创作理念不仅对之后南·戈尔丁、安德烈斯 ·古斯基、马丁 ·帕尔等摄影艺术家的创作带来深远的影响,而且对当代摄影发展也影响颇深,丰富了当代摄影艺术创作的表达形式。

四、结语

斯蒂芬 ·肖尔对城市景观的关注,以及对彩色摄影的研究和探索,赋予了新彩色摄影极大的时代意义。本文以分析斯蒂芬 ·肖尔创作《不寻常之地》时所处的艺术环境为出发点,探讨了作品的画面色彩视觉、画面结构复杂性、视点选择等内容,全面解析了寻常之地的不寻常之处,挖掘了美国文化的视觉表现形式,肯定了该作品的艺术价值和社会意义。斯蒂芬·肖尔以新彩色摄影的创作理念,打破了传统摄影的观看方式,丰富了摄影艺术创作的表达形式,也为当代摄影创作形式的表达提供了更多的可能性。

艺术创作与社会发展的关系是密不可分的,斯蒂芬 ·肖尔《不寻常之地》的创作主题在反映美国当时社会文化的同时,也激励当下青年摄影师思考如何创作与时俱进的摄影艺术作品,这一话题值得我们不断探索。

[作者简介]黄好玉,女,苗族,湖南长沙人,中南林业科技大学涉外学院讲师,硕士,研究方向为影像艺术。