流动的抄本:明清嘉善《唐氏族谱》的编纂、流传与文本生产

2024-10-22黄敬斌

摘 要: 上海图书馆藏《唐氏族谱》抄本两种,最早抄成于乾隆初期,此后历经一个多世纪的修订、增补和重抄、抽换,文献形态复杂凌乱。该族谱的文本层次则更为丰富,其祖源叙事和早期世系可能形成于宋代至明代前期。晚明以来,该族谱以抄本的形态在松江、嘉善一带的多支唐姓人群之间流传、增订、嫁接,在乾隆抄本形成之后仍有新的支系添加进来。因此,这一族谱的生产模式并非人们熟知的在“宗族组织”主持下编纂、续修的模式,族谱背后的唐姓人群也并未形成哪怕是松散的“宗族”。这一类族谱或可命名为“嫁接型族谱”,值得在将来的学术研究中进一步关注和探讨。

关键词: 唐氏族谱;抄本;嫁接型族谱;宗族;江南史

中图分类号:K820.9;K248 文献标识码:A 文章编号:1004-8634(2024)05-0127-(16)

DOI:10.13852/J.CNKI.JSHNU.2024.05.014

作为区域社会史研究倚赖的基本史料之一,族谱的研究可谓成果丰硕。基于文献学或社会文化史视角讨论族谱的编纂、刊刻、保存、阅读,近年来也颇见提倡与实践。1 在族谱编纂方面,以往主流观点多着重论述在族长、谱局的统筹安排下,参与修纂人员联络、筹款、采访、分纂、统稿、刊刻以至散谱的整套流程2,暗示了族谱背后必定存在一个有活动能力的“宗族组织”实体。对于学界利用较多的印本族谱,以及类似徽州、福建的宗族势力较为突出的区域,这样的论述重心当然有合理性。然而,正如翟屯建已经注意到的,即便是在徽州,在数量众多的“设立谱局”纂修的“公修族谱”外,还存在不少“个人独立纂修”“不必动用公产,无须获得族众的认同”的“私撰族谱”,而因“个人力量”毕竟有限,这些族谱篇幅多较小,主要以“稿抄本”(指稿本和抄本的合称)的形态存世。3 姑且不论“公”“私”对立两分的标签是否恰当,在族谱文献的研究中,对于稿抄本以及编纂过程中看不到明显“宗族组织”影响的族谱,学界确实存在忽视的倾向。因此,主要根据翟氏所谓“公修族谱”还原出的族谱“生产过程”,必然具有选择性,不利于认识和理解族谱这一文类的特性及其生成机制,也不利于讨论其背后的社会历史现象与文化观念。

在今天公藏机构所见的江南地区族谱中,稿抄本所占比例颇高。1 这些稿抄本族谱的编纂多数并不符合“谱局公修”模式,其文本生成和演变的逻辑、过程,编纂者及相关人群的互动关系,族谱文本背后社会生活的实际样貌等问题,均值得深入探讨。稿抄本相对原始、缺乏整饬的物质和文本形态,亦为这些问题的探讨提供了比印本更为有利的条件。本文将以浙江嘉善《唐氏族谱》为例,在梳理抄本编纂、流传及文本生产过程的基础上,对以上问题展开讨论。

一、上海图书馆藏两种《唐氏族谱》抄本概况

上海图书馆藏《唐氏族谱》两种,为同一族谱的不同抄本,均一册不分卷,有版框行格,双边,半叶九行。甲本(索书号920602)有目录,卷端题“唐氏族谱”,字迹清,保存状况较好。乙本(索书号920603)无目录,纸色略深旧,蠹蚀较甚,末有残缺,尾叶为一印本残纸,出自明人梅膺祚《字汇》凡例部分,当系修补用纸。两本篇目基本一致:首为旧序数篇;次列余杭、江陵、斜塘、新开河、泖桥五房世系,均按世次排列,无谱图;后录《宋史》卷三百十六的唐介传附子淑问、义问、孙恕传,卷三百二十七的王安石传所附唐垌传(甲本误作唐埛);再次为题宋人唐遵所编《风宪记事》,收录唐介、唐垌被贬出京时的“送行诗、谢表”等,又附清代族人题诗数首;末为乾隆七年第31世孙唐云书跋、乾隆二十一年第31世孙唐学琦序、乾隆二十年唐学琦跋,乙本仅存唐云书跋及唐学琦序之前半部分。

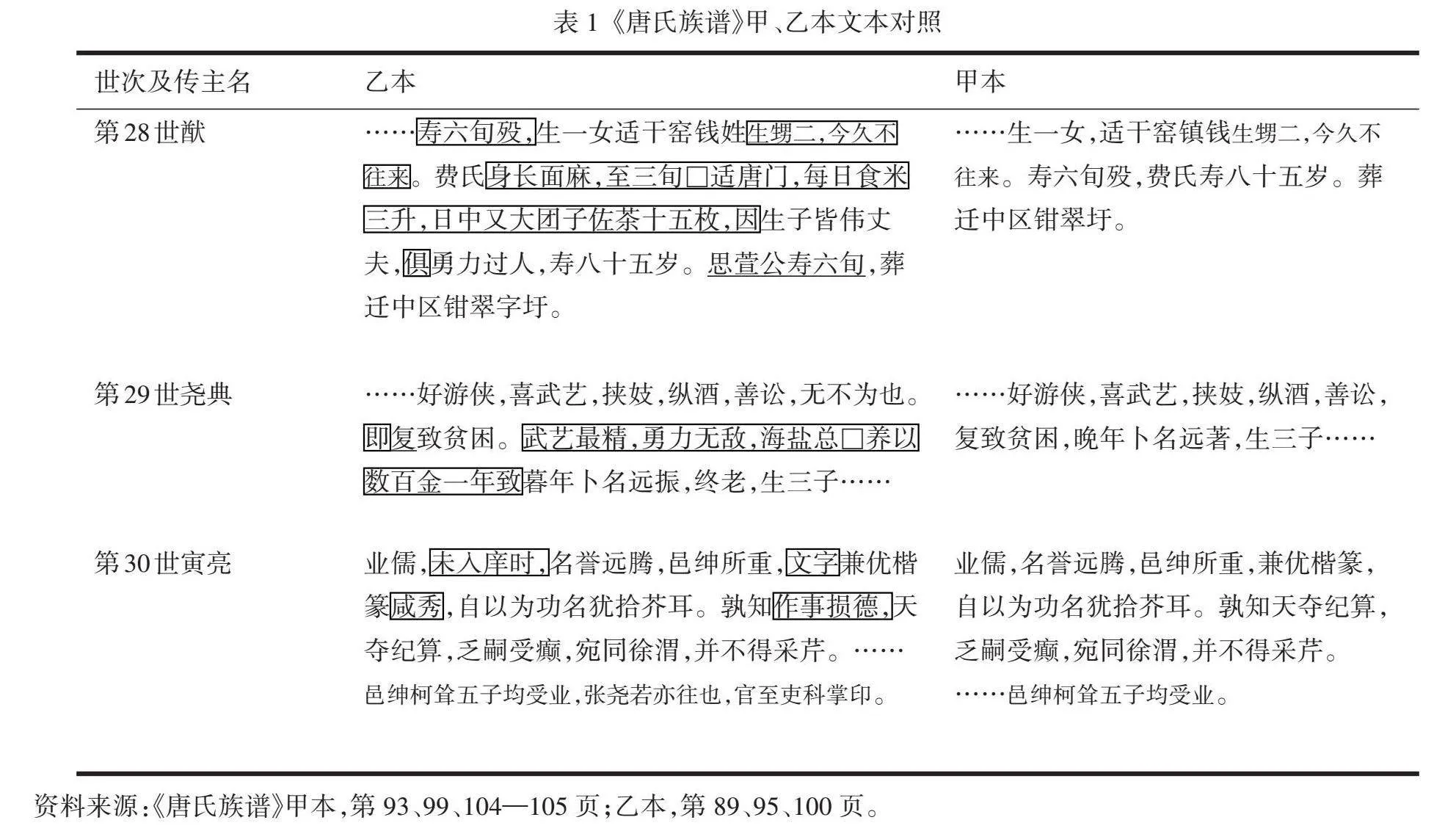

两本的时代及先后关系可据文本内证大致推定。乙本修订痕迹较多,其中一些是更正抄写中的误字、脱漏,不必赘述;另一些则是针对族人谱传内容的润饰、修改,主要集中在斜塘房尤其是汝节一支世系内。兹举数例如表1,并与甲本的相应部分对照:

说明:1.乙本文字,加方框者为抄本内示意删除者,加下划线者为抄本内旁增者,抄本有双行小字加注者以小一号字体录入。下同。2.两抄本版心内均有页码,但本文使用上海图书馆“中国家谱知识服务平台”电子版,扫描时版心页码常被切割,难以提取,此处页码为电子版页号,下文均同此。

显然,甲本或者完全沿袭了乙本修订之后的文字,或者在乙本修订的基础上做了进一步的删削润饰,也可能保留若干乙本中示意删除的语句。整体而言,若认为甲本系根据修订之后的乙本重新抄录,是没有太大问题的。此外,两本世系部分均存在持续增订的情况,结合篇末的钞跋,对这些增订的文本细加梳理,不但能进一步明确两本的因袭关系,还能对其抄成、修订的大致年代做一判断。

就乙本而言,最重要的增订出自第31世学琦的谱传,其全貌如下:

学琦字驾垣,业岐黄,于康熙庚寅以桃子竹作竹衫,始创第为之,今遍处皆然,由我起也。娶杨氏干窑镇杨友生次女,无出,寿年二十六岁,丁丑九月十七生,殁于康熙辛丑六月廿八日。继娶李氏李廷玉女,丁丑年二十八岁,殁于雍正癸卯甲辰二年十月二十四日。三娶周氏为四川安益令璩玉公孙女,崧年公次女也。子名兆□熙 焈。驾垣公寿柒十六岁,生于康熙三十四年五月廿三日午时,殁于乾隆三十五年十一月初一日戌时。周氏寿八十有八,生于康熙五十四年二月廿七日卯时,殁于嘉庆七年九月廿四日巳时,俱附葬于文甫公之侧东南隅。1

其中“驾垣公”以下内容,字迹、墨色与前后文大异。而且,前文“由我起也”完全是自述的口吻,至此却转为第三人称,并述及学琦的身后事。根据甲本篇末的跋文,唐学琦当于乾隆二十年前后依据唐云书乾隆七年抄本制作了族谱的副本(详见本文第三部分),因此不难推断,乙本就是唐学琦抄录的原本。“驾垣公”以下文字的增补显然不早于嘉庆七年,然而表1所见及乙本的其他修订则未必如此,这些修订的字迹与抄本正文大体接近,当出自唐学琦本人。“桃子竹作竹衫”事涉琐碎,看起来却是学琦的生平得意之事,故在修订中仍予保留,而在甲本中已被删除,2 也可作为乙本修订出自学琦本人的侧面证据。

乙本另一处修订有助于进一步讨论该本原貌及其年代断限。第32世应焻(云书之子),抄本正文中仅有“字新周,号棠溪,嘉善县学廪膳生,娶赵氏,生二子……”等记载,但在该页天头有眉批:“应焻乾隆戊辰岁贡,庚辰顺天恩科副榜廿九名,壬午顺天又中副榜三十四名,宗人府教习,国史馆校录官。”3 戊辰为乾隆十三年,壬午为乾隆二十七年,这段眉批笔迹仍与抄本正文接近。显然,乾隆七年唐云书制作抄本时应焻尚未选贡,乾隆二十年唐学琦完全是按照唐云书本的原貌抄写的,此后在不早于乾隆二十七年的某个时间才增添了这条眉批。

乙本另有几处值得注意的地方。例如,第31世云书谱传之末注其生卒为“康熙甲戌八月十一日生,殁于乾隆三十二年四月初五日,寿七十四岁”,4 笔迹与前后文显然有异。乙本世系部分的书写大体维持着满行20字(一般顶空2—3字)的体例,而这一行的书写紧密得多,且甲本并未吸收这一内容。5 这说明它的增订比甲本的抄写还晚。尽管唐云书的卒年是乾隆三十二年,早于唐学琦,但这条信息看来并非学琦添注。同样,在斜塘房世系之末,记录了学琦之孙唐增的名字,据甲本记载,唐增生于乾隆五十五年,6 因此这不可能是抄本原有的;而据笔迹判断,或与学琦谱传“驾垣公”以下文字出自同一人。第33世的世系中还记录了学琦的侄孙(同属汝节支)堃的原配妻陈氏“年二十五岁,乾隆卅五年六月初二日亡”,7 其笔迹与正文其他部分看不出明显差异;唐学琦殁于乾隆三十五年十一月,仍有可能亲自执笔做了这条增补。因此,根据这些信息,乙本在乾隆二十年抄成之后,仍处于断续修订之中,甚至在甲本抄成之后仍有继续修订的迹象。1 在后世编纂者直接于甲本上进行修订之前,乙本也许扮演了《唐氏族谱》编纂“工作文档”的角色。

与乙本相比,甲本的情况更加复杂一些。就抄本主体部分笔迹而言,甲本笔画比乙本偏于细瘦,间架更圆熟一些,当不是出于一人之手。而在斜塘房世系的末尾,从第31世瀛选开始的整整六页,甲本笔迹又有明显的变化,墨色也更为深浓。从内容上看,这六页包括了汝节支自唐学琦以下直至咸丰年间其曾孙辈的族人,实际上也是甲本相对乙本主要增订的部分,因此很可能是后世汝节支续订世系后,重抄并抽换了原抄的纸页。这六页中,前述学琦、应焻的谱传已据乙本进一步修订并重抄,因此写成时间不得早于学琦妻周氏的卒年嘉庆七年。

六页中仍有后世多次增订的痕迹。例如,学琦之子兆熙的谱传,原抄仅有“兆熙字长如,业医,娶朱氏,生一子名增”这样简略的信息,此下兆熙及朱氏生卒年月的记录笔迹潦草,字体也显然不同。兆熙殁于嘉庆二十三年二月,则这抽换六页的重抄不可能晚于此。2 复据兆熙之子唐增的谱传,原抄似仅有其名,谱传字体前后有异,前半部分包括唐增“业医,娶王氏,生二子”及王氏生卒年份的记载(卒于道光十四年),字体与兆熙谱传的增补部分相近,当是同时写成,3 因此,在抽换六页最初抄成时,唐增应未婚娶甚至未成年。如前所述,唐增出生于乾隆五十五年,则抽换六页的抄成时间当更靠近嘉庆七年而非晚至嘉庆后期。唐增谱传的后半部分记述了唐增本人的生卒年月及葬地,字体较前半部分又有变化,而与其子尔钟谱传的字体接近。唐增殁于咸丰三年,尔钟则全家五口同于咸丰十年七月罹庚申之难,为甲本所见最晚的时间。4

根据以上信息,甲本“抽换六叶”大致在稍晚于嘉庆七年的时期抄成并订入抄本,此后应在晚于道光十四年和晚于咸丰十年的两个时间段相继做过增订。据笔迹推测,三个时期的抄订当分别出自不同人之手。但若回到甲本主体部分抄成的时间问题上,“抽换六页”的存在则制造了巨大的障碍。甲本无疑晚于乙本,但由于无法知晓斜塘房晚期世系在甲本中最初的面貌,它抄成的年代可能跨越从乾隆中期直至嘉庆七年的漫长时间。尽管两个抄本的笔迹有异,仍不能排除唐学琦本人雇请抄手或指令子孙抄写甲本的可能性。乙本除了上述有关唐应焻的眉批外,还有多处眉批,在对族谱内容或格式提出存疑、补充或修正后,往往还留下诸如“以后抄须……”的指示语。5 这些眉批均为小字,与两本正文字迹的异同不易判断,如果与正文中的修订一样出自唐学琦本人,则说明他在写下眉批时已有另外制作抄本的计划。

无论如何,尽管仍存在不少无从解决的问题,两个抄本的物质及文本面貌仍能将它们自身的历史大体讲述清楚。它们展现出抄本族谱存续、不断修订和更新的长期过程。就这两个抄本而言,这个过程的时间跨度超过了一个世纪。而且,无论是甲本还是乙本,都在斜塘房晚期世系及其结尾部分留下了空行和空白页面,今见的修订和增补往往正是利用这些空行和空页,这说明在抄写或修订者心中,对族谱的增订和更新应当持续下去。它让我们看到未成型的、“原始”面貌的族谱可能的样貌,而且,进一步细读和比较两个抄本的文本内容,将能让我们厘清这一抄本族谱修纂的过程,观察卷入族谱编纂和抄录活动的个体以及他们背后“家族”的面貌,从而揭示抄本的历史意蕴。

二、《唐氏族谱》的祖源叙事及其宗支结构的构建

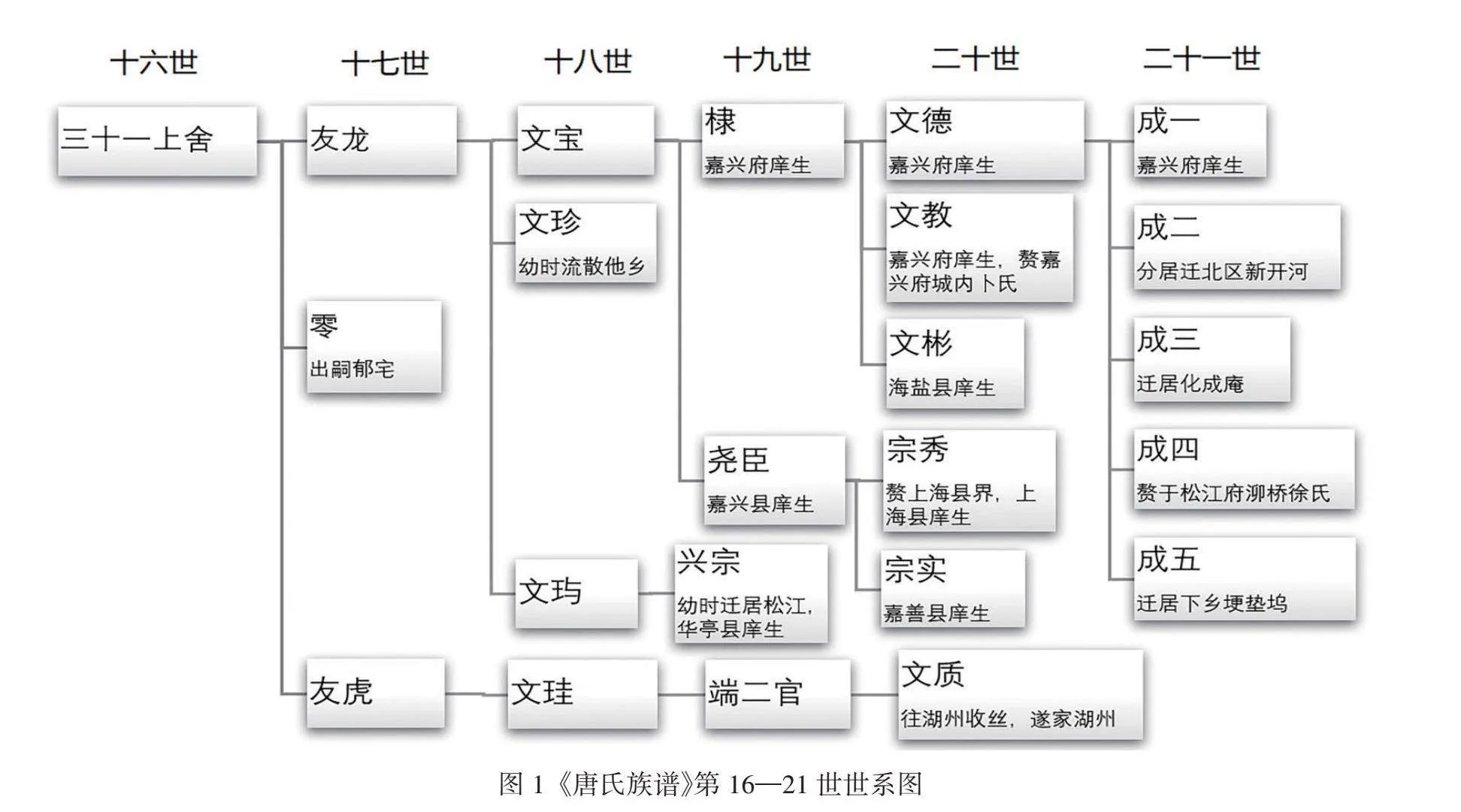

如前所述,《唐氏族谱》甲乙本的世系部分均包括余杭、江陵、斜塘、新开河、泖桥五“房”。根据谱中叙事,该族始祖唐岑,为唐末西川人;子希颜,“天复中明经登第,为建威军节度使推官,避地于余杭”,希颜子仁恭仕吴越为水部郎中。仁恭长子涣留居余杭,入宋后第五世唐肃、肃子询、孙垌相继贵显,是为余杭房。仁恭次子渭,入宋后仕秭归太守,遂徙居荆州,至第六世唐介于熙宁初仕至参知政事,亦数世贵显,是为江陵房。江陵房第12世岳于宋理宗时行商至嘉兴斜塘镇(即西塘镇,明初以后属嘉善,下文通称斜塘),适江陵、襄樊战乱,子逄辰负母来投,遂定居,为斜塘始祖。至第21世兄弟五人,成一为谱中斜塘支祖,成二为新开河支祖,成四赘松江泖桥徐氏为泖桥支祖,成三、成五分别迁居化成庵、埂垫坞而谱系不详。1

显然,五“房”中的余杭、江陵,与其说是宗族叙事中的“房支”,不如说是谱中追溯的“老世系”。这两“房”的世系记录均止于第11世,而斜塘房的世系则始于第12世,尤其清楚地呈现了这一点。这两“房”记录的多位北宋唐姓显宦,在传世文献中有着丰富的记载。如“江陵房”的唐介,《东都事略》有传,父拱有欧阳修所撰墓表,唐介本人的神道碑则出自刘挚之手,均见于欧、刘二人的今本文集中。咸淳《临安志》当即主要利用这些资料载录了唐拱、唐介的列传,又另据“国史本传”载录了唐肃、唐询的列传,并将两个家族十数人载入其“古今人表”。唐介,其子淑问、义问,孙恕,以及唐肃、唐询父子,《宋史》皆有专传;唐垌传则附于王安石传后。宋人邹浩的文集中还记载了一篇唐介家族旁系族人——应是唐拱兄弟辈的唐极之孙唐既的墓志铭,其中提及其“伯父质肃公介”。2

这些早期文献的记事存在一些龃龉之处,如欧阳修墓表中述唐拱“曾祖讳休复,唐天复中举明经,为建威军节度推官。祖讳仁恭,仕吴越王为唐山县令”,而刘挚的神道碑中却称“有为唐山令曰熊者,居余杭,生子曰希颜,天复中以明经为建威军推官,是为公之高祖。曾祖仁恭为吴越盐铁巡官、尚书水部员外郎”。3 看起来这一家族对于自身祖源的追溯在北宋中后期即存在较大的不确定性,并可能做过重新建构。另一方面,在这些早期文献中,所谓“余杭房”与“江陵房”之间的关系并不清晰。唐介与唐询的宦迹所历主要皆在仁宗朝,但并无交集,也没有任何材料提及两人的关系。文献中确实提及唐介一族自祖父一辈徙居江陵,其原籍或作余杭、或作钱塘,唐询一族的籍贯亦记为钱塘。但是,咸淳《临安志》的“古今人表”中对于同姓关系记载甚详,却并未述及这两族的关系,且记唐介一族籍贯为余杭,唐询一族籍贯为钱塘。

当然,《唐氏族谱》中的资料仍为两族关系提供了一些侧面线索。谱末所附《风宪记事》收录唐介、唐垌因搏击宰相遭贬时的送行诗、谢表等资料,前有绍兴五年(乙卯)张守、李纲、汪伯彦序,其中张、李二序见于其存世文集。1 《风宪记事》的编者唐遵,据族谱为唐垌的堂侄。而有趣的是,张、李的序文中均视唐介、唐垌为父子关系,这当非出自张、李,而是《风宪记事》编者有意识的构建。2 细绎传记资料中二唐“继论时宰于权宠方隆之日”的事迹,其品格行事和后世评价实有高下之分。唐介在仁宗朝因反对张尧佐以恩幸除宣徽使,在仁宗卸责于宰辅之后,遂劾宰相文彦博贿托“阉侍通宫掖,以得执政”,晚年在参政任上又反对神宗任用王安石,故《宋史》嘉其“简伉”“敢言”而惜其“扼于安石”。3 唐垌则不然。《宋史》称其初“附王安石”,为行青苗法请“斩大臣异议如韩琦等数人”,以致神宗亦“薄其人”;后因“怒安石易己”,遂反戈一击,在大朝会上扣陛弹劾王安石,被纠渎乱朝仪而贬官。4 可以想见,在南宋初期的政治空气下,有“附王安石”污点的唐垌的族人确有动力将他与唐介捆绑起来,以突出他后来弹劾安石的行为,并将之塑造为家族风教所致。父子也罢,同族也罢,都可能具有这种刻意构建的意味。

总之,《唐氏族谱》有关祖源及远代世系即所谓“余杭房”“江陵房”的叙事,在传世文献中可检获大量潜在史源。族谱中以第二世希颜“一云改名休复”、回避“唐山令”指向的方式调停了这些文献中的龃龉之处,又创造出一位居于“西川”的第一世祖唐岑。5 余杭、江陵两“房”的同族关系最早可能由余杭唐氏在南宋初期构拟,但因为史料有限,这仅仅是一种推测,相关叙事的具体形成时间也无从判断。族谱中所存旧序,首篇题为《唐氏世系谱序》,署唐询撰于宋仁宗嘉祐八年,其中并未述及唐熊或唐岑,对“询之高祖希颜”以下余杭、江陵两房的记载则已同于今谱,而所述“近世祖彦纂《唐氏族系》”者,其人却不见于今谱。6 该序文真伪难辨,但即便早在北宋时唐询已纂有世系谱,且已形成余杭、江陵两房的联结,也并不意味着今天所见的抄本族谱就是这一世系谱持续续修的结果,以及后世修谱的唐姓人群就是余杭唐氏徙居江陵之后又回迁江南的后裔。

族谱中第二篇旧序的写作时间已晚至万历元年,与嘉祐八年相去500余年。该序的撰者唐汉,字宗海,据世系表出自泖桥房第26世,为“恩例冠带”。7 序中详述唐岳父子迁居斜塘及第21世成一公兄弟五人分迁的过程,复自称:“篇中止详自楚入浙、自浙入吴之故,不详自蜀入越,自越入楚之故者,以族祖询详述之,故不敢复赘。”又述余杭、江陵两房当初“往来不绝,谱牒亦不紊,至我十二世祖岳”。8 因此,当唐汉修谱时,应已掌握前述署名唐询的谱序及余杭、江陵房第1至12世的世系表等资料。他没有说明这些资料的来源,关于修谱的依据仅提及“以先大父口授之言书于谱后”。1 “谱后”一语似乎提示存在一部“旧谱”,但他对此没有只字提及。显然,仅凭“口授”,是不可能自晚明直接上溯接续北宋的“世系谱”的,这反而暗示了唐汉所“书”者其实只是其祖父记忆所及的泖桥一支自成四公以下的世系。那么,此前的世系文本从何而来?一般族谱序文中至少都会简要述及先辈族人修谱的过程及概貌,唐汉谱序中这种明显、极可能是有意的失记,显得意味深长。

实际上,在地方文献中,嘉善境内较早以唐介后人自居的唐姓人群,并不在斜塘或其周边。早在明代前中期,胥五都(后称区)已有“唐家庄”,因“唐介子孙居此,故名”。2 至清初,胥五区仍有唐庄村,方志中详记“宋参知政事唐子方介裔孙居此。考其谱,一支为江陵房,一支为余杭房。介则江陵所出,而江陵实余杭所分。谱续修于元博士名恂者,相传三十余世,世有显官,惟宋为盛”。3 胥五区位于嘉善县城东南,与位居城北二十里迁中区的斜塘镇南辕北辙。这支唐姓的族谱今已不传,其编修时间和过程无从考订,但他们既然早在正德以前就以“唐介子孙”自居,又有“谱续修于元”的说法,其祖源叙事的构建时间当较早。与之相比,地方志中关于斜塘镇一带唐姓人群与唐介关系的记载实较晚出,4 相反,自明中叶以来却持续存在一个传说色彩浓厚的斜塘“宋大姓”唐介福、介寿兄弟的文本传统。根据这一记载,唐氏兄弟为南宋后期人,在斜塘镇一带留下了唐氏园(宅)、福源宫、得月楼等诸多遗迹。唐介寿似乎是道士,曾担任道录,一些记述更描绘他“世为道官”,具有“役鬼神、召风雨”的法力。福源宫为该家族于咸淳年间舍宅所建,此后一直见于方志寺观类的记载中。5 崇祯《嘉兴县志》中更详细记载称,斜塘唐氏宋时“宗族盛衍,分布祥符荡。据谱,有省元二人,曰万五、万十一者,皆无考。介福任知县,介寿任道录,兄弟饶赀,田庄别业,远及百里,时号为唐半州。后子孙不类,赀产遂罄”。6 这些记载有很大可能就出自斜塘唐氏的家族记忆。“据谱”一句还进一步提示,迟至晚明时期,斜塘唐姓或仍有祖源叙事完全异于胥五区唐姓的族谱存世。

根据上述这些资料,唐汉修谱的资料来源问题当然仍得不到肯定的答案,我们确实也不能认为斜塘唐氏、胥五区唐庄唐氏就是两个彼此泾渭分明而内部高度同源的同姓群体,或者说斜塘唐氏就都是宋人唐介福、唐介寿的后裔。然而,这些资料仍然透露出,嘉善当地本来至少存在两种独立的唐姓祖源叙事传统,直至明代隆、万时期唐汉修谱时,可能因为“唐介子孙”在文化价值上更为正统,从而选择利用了唐庄族谱中的祖源叙事,江陵、余杭房的记载以及唐询谱序中有关姓氏渊源和早期历史的记述随之进入泖桥—斜塘族谱。其间,唐介与唐介福、唐介寿在名讳上的接近或许有助于家族记忆的转换重塑,而唐汉出身斜塘旁支的泖桥房,则可能让他拥有更为灵活的立场和身段。族谱抄本中另两篇与唐汉纂谱有关的文件,或许提供了进一步的文本证据。这两份文件署名嘉善知县史朝铉,1 其中一篇《重修请益堂碑记》亦见于县志,2 主旨在于称颂陆贽、唐介二人为开嘉善人文之先者;另一篇《题宋御史唐子方族谱诗并序》则与唐氏族谱的修纂、祖源的追溯直接相关,其中述及“……余得第,圣主以武塘令授予,予恨不得为江陵宰,祀公于庙庭。不意予至任,有人持一谱告予曰:予真御史后也。余问:莫非唐子方耶?接其谱而阅之,凿凿可信。后庚午冬,余入觐,晤江陵县君,询以真御史。渠谓:此邑中之先哲,随觐吏即其裔也。余呼至傍,历问其故,彼云:昔蒙古据江陵,果有一枝入浙,元文宗时,族人曾往浙遍访,知在武塘,今二百余年矣,并不往来。余聆斯人言,益信此谱非伪也”。3 该诗并序篇幅短小,总计不过200余字,主要内容即如上引,意在论证“此谱”——实际是谱中自述先世源流——“非伪”。而这一措辞恰恰透露出,谱中对于唐介等先祖的追溯面对着“伪”的质疑和焦虑,因此需要利用史朝铉的官方身份和入觐时传奇般的巧遇来背书。上文中并未提及唐汉的姓名,这两篇序记也可能是他从别种文本移录的,但史朝铉任职嘉善与唐汉修谱时间重合,仍提示“持谱来告”的更可能就是唐汉本人。作为松江人,唐汉却把族谱拿到嘉善寻求官方认可,也体现了他所面对的不仅是对世系可信度的质疑,还有嘉善当地胥五区唐庄甚至斜塘本支的竞争压力。从事后来看,他的这些努力称得上卓有成效。4

除了江陵、余杭房的记事,族谱抄本中关于唐岳迁居斜塘后早期世系的记载,其来源亦费推敲。5 族谱中自唐岳至文德公诸子共计10世的世系结构(见于斜塘房世系中,第16世以下部分参见图1),是一个典型的追溯性文本。逄辰以下三代均失名,而以“四八宣教”“四十一官”“三十一上舍”这样的标识入谱。第17世友龙,元武宗时“家计兴隆,缔造(斜塘)唐家浜屋宇产业”,或系明代斜塘唐氏家族记忆中真正能追溯到的最早祖先。谱中以下数世人丁均不甚旺,尤其值得注意的是,除了成一公支留居斜塘、第20世宗实情况不明以外,图1第17世以下所有支派最终都以迁居、出嗣或出赘异地而告终。第20世6人中至少4人迁居或出赘异地(文彬海盐县庠生的身份也是迁居的一种暗示),第21世5人除成一公外均迁居或出赘异地。这种“诸子分迁”的叙事模式多见于各地族谱,反映的与其说是宗族流散迁居的历史事实,不如说是后世居于不同地域的同姓人群共同追溯祖源、联宗修谱的努力。1 当然,这一系谱的联结和构建是在什么时间、由什么人、如何完成的,抄本族谱中没有任何踪迹可寻。唐汉在序文中提及“在嘉、湖、上海者,余于数岁中时曾物色几人,今将四十年不往来矣,不得叙其支派于后,止就文德公后叙之”,2则表明在他修谱时这些记载或已存在,但也不能排除后世斜塘房做过增改的可能。唐汉的话中还暗示,他与嘉、湖、上海等外地支系至少在嘉靖初期还曾有联系。但是,所谓“物色几人”者,语义含混,可能仅是唐汉曾经前往这些地方寻访同姓族人,而“物色”到的“几人”却未必能与图1中的世系对应上。最后,这些世系当然可能是从斜塘唐氏包含“省元二人”“唐半州”等叙事元素的旧谱中移用而来,但也完全可能与余杭、江陵两房的叙事一样,来自一个不知来历的文本,而唐汉所做的只是将“文德公之后”甚至只是泖桥房本身的世系嫁接上去而已。

至此为止,族谱抄本中完全未见斜塘本支曾编纂族谱的迹象。崇祯《嘉兴县志》提及的“谱”当然可能就是这两个抄本中家族的早期族谱,但也可能不是。该谱既已失传,唐汉修谱时是否利用了其中的世系资料即无从判断。但反过来,唐汉修成的谱本辗转流传到斜塘房族人手中,成为他们以本支为中心续纂族谱的基础,这一过程却相当清晰。乾隆七年斜塘房唐云书的抄跋中这样描述族谱抄本的来源:

家传旧谱二册,一系新开河族人传来,一系先祖冠书公手抄。考余宗系出江陵,江陵、余杭二派纂自宋嘉祐时族祖讳询者……余斜塘本支自宋末来,历元代明初二百余年,虽传有旧谱而未经修纂,每多缺略。至隆庆时,邑侯史公有题赠诗序,而泖桥族祖宗海公传述渊源所自,得不泯灭。但自文德公后,仅详新开河、泖桥二派,而斜塘本派犹未详悉。至本朝康熙初,族伯介眉公始因旧谱补详本支,序而录之。先祖冠书公亦就目见耳闻,各述传略微辞,并序梗概于前。……谨对旧册抄录一通,稍订误字,疑者仍之,并采录宋史列传、附风宪纪事、又附先祖诗数首,汇成一册,留示子孙。3

跋文中反复提及“旧谱”,但其所指却前后龃龉,并有故作含混的嫌疑。其首句提及的“旧谱二册”系唐云书另行制作抄本的依据,也是斜塘房当时实际拥有的谱本资源。而“元代明初”“传有旧谱”一语,从叙述逻辑上说当是指唐询所纂“江陵、余杭二派”谱,仅相“传”而“未经修纂”。若前文的分析不误,这一“旧谱”当系子虚乌有,而唐云书如此声称,用意在于塑造本支在诸多同姓支派之中的核心“正统”地位。因此,史朝铉的“题赠诗序”被有意无意与这一“旧谱”联系起来,唐汉的修谱活动则被轻描淡写为“传述渊源所自”。而实际上,最后斜塘房的唐湘(即第30世介眉公,原名天锡)所据以“补详本支”的“旧谱”,显然即唐汉所纂,可能经由新开河族人转抄、增补,“仅详新开河、泖桥二派”的谱本,也即跋文开篇提及的“新开河族人传来”之谱。在这一点上,康熙二十三年唐湘本人所述实较为坦诚。其谱序中称“万历年间泖桥族祖汉叙谱甚详”,“余又将斜塘、新开河、泖桥三支列其世系于后”,将自己明确表述为续修唐汉族谱者。

观察泖桥及新开河房世系,斜塘房利用唐汉谱本的方式或更加清楚。两个抄本中泖桥房世系均截至第28世。尽管唐汉的谱序中称“我族人氏二十七世矣”,1 但据前引“在嘉、湖、上海者,余于数岁中时曾物色几人,今将四十年不往来矣”一语,身为第26世的唐汉其时年龄至少已在六十开外,已有孙辈族人是可以肯定的。因此族谱抄本中的泖桥世系,实际上应当就是唐汉纂成谱稿时的样貌。这些世系记事极为简略,仅有“字某”“生子某”及个别入学、捐纳功名的信息,很可能是因为新开河或斜塘房在转抄过程中进行了节略。因此,尽管唐湘暗示他对泖桥房的世系也进行了续修,实际并非如此,无论是他还是新开河的族人,与泖桥房看来均没有密切的日常联系。这展示了族谱文本在不同支系间传递时的特点:一旦传入一个新的支系,文本所记原来支系的信息就可能停止增订续修,变成一个死去的文本,并可能被删减。

当然,新开河世系并不符合这一模式,且在两个抄本中的面貌颇有差异。乙本新开河世系延续至第33世,仅从世次来看,与斜塘房几乎同步。然而,其中第29世记录了多达31位族人,但第30世却仅有4人,且皆为第29世雍之子。甲本新开河房原抄世系似止于第29世,此后有明显不同的笔迹增补了第30世的三位族人,并同于乙本第30世前三人。甲本下一页进入泖桥房世系,可能存在缺页。2 乙本的世系结构呈现出典型的追溯性特点:第29世的详细记录体现的是早期修谱的成果,或许就是万历初期唐汉修成的面貌;而晚期的续修者仅能了解本支的直系祖先,从而导致了第29世与第30世之间出现断裂现象。这样看来,斜塘房与新开河第29世唐雍这一支的联系相对密切,故而该支世系得以出现在抄本中。但是,由于甲乙两本在记事和修订上的差异无从解释,新开河第30世以下的世系究竟在何时形成并进入族谱抄本,目前无法判断。

以上讨论试图揭示《唐氏族谱》五房宗支的建构过程,毋庸讳言,由于直接文本证据的缺乏,结论大多是推测性的。当然,从族谱文本的疑点和罅隙出发,提出对其编辑成书过程可能性的判断,仍然有其价值。而如果将目光聚焦于斜塘房,由于记事相对详细,文本层次亦较为清晰,对甲乙两本的分析和比较将揭示该房内部各支系结构形成的过程,这恰可为本部分的论证逻辑提供一个晚近、确切而鲜活的旁证。

三、创造支系:斜塘—城中支的修谱实践

如前所述,抄本所见斜塘房本支的修谱活动大致始于清康熙中期,唐湘在泖桥房唐汉明万历谱本的基础上,添加了斜塘本支的世系(可能也包括新开河房的若干世系);稍晚,唐虞(字协闻,号冠书,为云书祖父)据唐湘本抄录副本并做了增订,形成唐云书抄跋中所谓“冠书公手抄”本。1 在这样晚的时期修谱,当追溯先世时自然面临相当的困难。本支早期的历史记忆,除前文所述第17世友龙“缔造唐家浜屋宇产业”以外,明初“先世认充匠籍,有唐境孙一户”也是重要元素。但充匠究竟在哪一世,却并不清楚。成一公之子唐聪留有成化十三年为三子分拨田产的文书,乾隆年间尚存,其中述及唐聪为匠役“特置迁中区收字圩田五亩四分授子孙为管办之银两”的事实。2 此后,在族谱中,“唐家浜祖业”、匠役的承管、匠田的兴废屡见于记载。3 若以学界关于明代宗族构建的经典理论观察,这些记事似已可支持明代中后期斜塘唐氏“宗族化”的转型方向。4

然而,这些“宗族”元素涉及的人群范围与族谱中的世系记录范围并不一致。族谱抄本中斜塘唐氏至第24世有同胞兄弟汝坤、汝德、汝楠、汝节四人,有关匠籍、祖业的记载实际上局限于汝坤一支。前述康熙年间修撰族谱的唐虞、唐湘等人均出自该支。在唐虞“序梗概”的谱序中,提及的先世族人除了始迁祖岳,还包括始称“素封”者友龙、“开书香者”第19世棣(字子华,嘉兴府学生)。此后的叙述重心即聚焦于“双湖公”汝坤。其人据称“具倜傥才,游京洛间,累致家赀,富埒万计,多置良田镇房,且能教训子孙,贻谋尽善”,遂成斜塘“巨姓”之一。然而,至明末,其子孙又多式微,仅唐虞曾祖父尧相(字际寰)一支日渐昌大,序中于此叙述尤详。5 按世系录所述,从汝坤至尧相的数世多业贾,提示了这一支系崛起的经济背景。唐尧相据说与丁宾“最契”,“每商确时事,劝公争复嘉秀二县嵌田赔粮(曾与友人鸣之上宪,因下狱)”。6 明清时期嘉善与嘉兴、秀水之间的“争田”案是地方著名大案,地方文献中保留了数量众多的诉讼文献,其中确能看到唐尧相的名字。他与丁宾的关系当然未必如族谱所述那样密切,但他身为地方势豪阶层的一员当可无疑。7 这一支系在科举考试中并不算成功,直至乾隆时期才有唐云书、唐应焻先后取得岁贡、恩贡及乡试副榜的功名,但游庠食廪者尚称代不乏人。正是在这样的家族发展背景下,晚明以降的斜塘唐姓确有“宗族化”的某些倾向,但其表现范围不一。从第27世以下,汝坤后裔各支系形成了一个人为色彩浓厚的“六房”支系结构。唐尧相并且出资“置双湖公坟傍田二亩零”,但是仅限于其三个儿子即大房、五房、六房轮祭,显示了本支内部远较旁系紧密的结合程度。8

汝坤一支内部的支系分化情形既如此,所谓汝德、汝楠、汝节三支与汝坤支的关系则更为疏远。不但族谱中没有任何文字表明他们参与过汝坤支围绕祖业、匠田、分房及祭田的宗族活动,而且从抄本流传和编修过程来看,其世系关系是否真实都大为可疑。其中,汝楠据称为嘉善庠生,“因妻族居平湖界上”,生一子,有两孙,“后未悉”,1 姑置不论。汝节支,正是甲乙两抄本实际的制作和拥有者所在的支系。而据谱中所记,该支自第25世唐灿或第26世唐基时已迁居城中。2 前已述及,乾隆二十年前后该支第31世唐学琦抄录了乙本,甲本则当在乾隆中期至嘉庆七年之间据乙本抄成。对于乙本的来源和后续编定过程,唐学琦在抄跋中有相当清楚的交代:

余髫年间,习闻先王父云:我宗唐氏,系出斜塘,族颇繁盛,旧有家谱一册,于康熙二十五年秋屋宇坍毁,书橱为风雨湿坏,谱遂漶灭不可考。余心识之,数十年来,虽至斜塘,无从稽访。去年初冬,于朱恕园先生八旬诞祝时,获晤族人苍崖,道及宗枝,始订来春拜墓时,登堂敬请家谱查阅。迨蒙慨付展读之下,犁然具备,而余自高曾以上,苦难接续,正深憾往昔不早为之访辑也。长夏,适伯兄至,云寺僧荐牍中得五、六世祖字,而名不详。因忆兴邑屠姓,高祖姑夫,抄有屠铦漫笔四帙,内多记述人家先世履历,于我宗为外家,记之必详。爰偕至槜李,向屠氏各房搜访不得。有云东塔寺□华房僧名戒宗者,曾收拾屠氏诸书,遂造访致礼,寻获览观,即便抄写而回,得悉先世梗概,可以接续旧谱。倘再因循数年,彼僧亦定费其书矣!余深幸搜获之奇,使吾宗不断源流,正先人之万幸,亦后嗣之万幸也。喜甚,跋此。3

其中,“苍崖”即唐云书,4 此可证今存抄本实为唐学琦据唐云书乾隆七年抄本抄出并续订。唐学琦的跋文中还至少透露出以下信息:首先,乾隆十九年以前,居于嘉善城中的唐学琦及其先世与斜塘唐氏并无来往,仅有“系出斜塘”的含混记忆。其次,此前城中支亦无谱系传世,唐学琦虽然声称曾有“旧谱”,但这一方面是族谱创修之时的常见托词,另一方面,即使果有旧谱,既然在康熙二十五年之前就已存在,与同时期才接续泖桥谱抄修的斜塘族谱大概率也不会有什么关系。最后,唐云书抄定的斜塘族谱中也没有关于城中支的记录,甚至其先祖汝节是否存在亦不能肯定,而在唐学琦真实的家族记忆中,其高祖以上的谱系是无法追溯的。

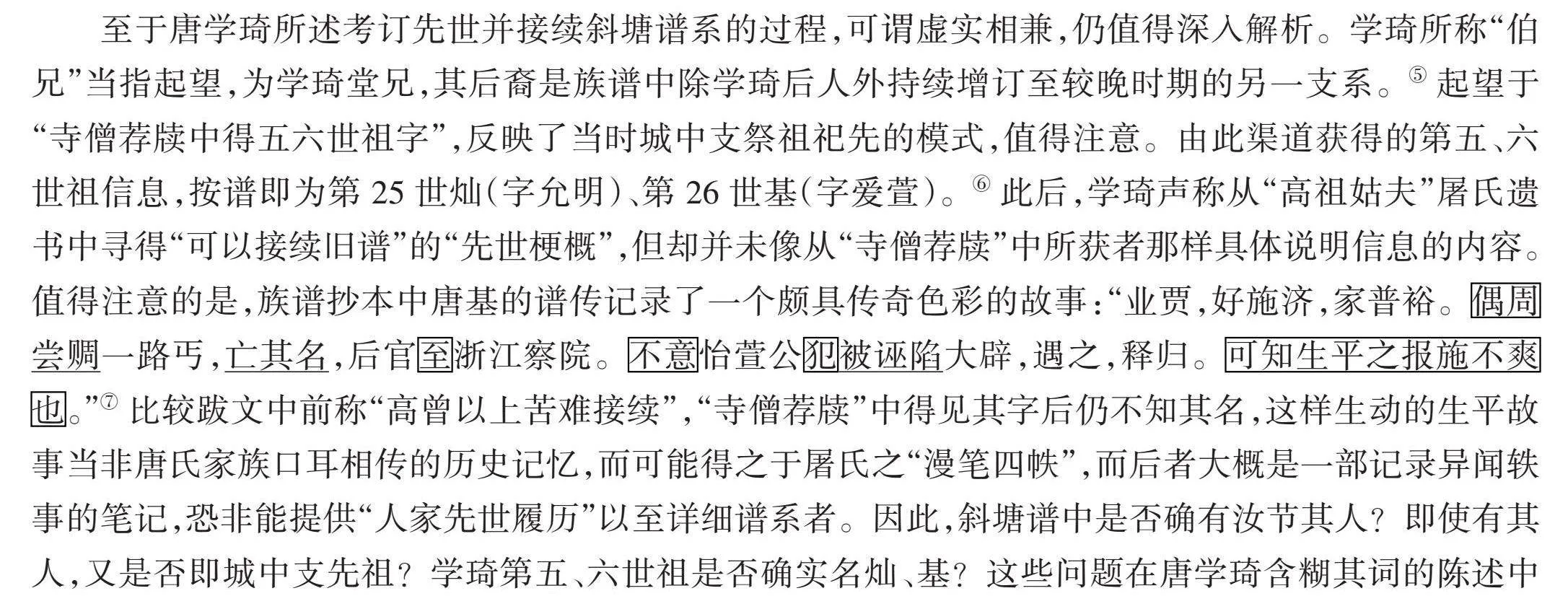

至于唐学琦所述考订先世并接续斜塘谱系的过程,可谓虚实相兼,仍值得深入解析。学琦所称“伯兄”当指起望,为学琦堂兄,其后裔是族谱中除学琦后人外持续增订至较晚时期的另一支系。5 起望于“寺僧荐牍中得五六世祖字”,反映了当时城中支祭祖祀先的模式,值得注意。由此渠道获得的第五、六世祖信息,按谱即为第25世灿(字允明)、第26世基(字爱萱)。6 此后,学琦声称从“高祖姑夫”屠氏遗书中寻得“可以接续旧谱”的“先世梗概”,但却并未像从“寺僧荐牍”中所获者那样具体说明信息的内容。值得注意的是,族谱抄本中唐基的谱传记录了一个颇具传奇色彩的故事:“业贾,好施济,家普裕。偶周尝赒一路丐,亡其名,后官至浙江察院。不意怡萱公犯被诬陷大辟,遇之,释归。可知生平之报施不爽也。”7 比较跋文中前称“高曾以上苦难接续”,“寺僧荐牍”中得见其字后仍不知其名,这样生动的生平故事当非唐氏家族口耳相传的历史记忆,而可能得之于屠氏之“漫笔四帙”,而后者大概是一部记录异闻轶事的笔记,恐非能提供“人家先世履历”以至详细谱系者。因此,斜塘谱中是否确有汝节其人?即使有其人,又是否即城中支先祖?学琦第五、六世祖是否确实名灿、基?这些问题在唐学琦含糊其词的陈述中显得疑点重重。

汝德支的出现进一步为“接续旧谱”的具体操作提供了实证。该支在乙本中尚不存在。乙本汝德名下注“生一子,后未悉”,当亦是唐云书抄本的原貌。甲本则改为“生一子,字月溪”,后以小字注“查名已失,后未悉”。然而,在第25世月溪名下却又注明“娶张氏,生三子”字样,此后,其长子一拙以下世系延续至第32世。1 这一新增支系人丁单弱、记事简略,早期族人如“月溪、一拙、少拙”之称当皆为字号而非名,直至第30世允恭方有生卒年月的记载,但居地、葬地等信息仍付阙如。允恭之子承宗“业医外科”,而城中唐学琦支世代以医著称,学琦本人并入县志的艺术传,起望之孙堃还曾于乾隆五十一年“补授嘉善县医学训科”。2 职业上的关联可能暗示了两支族人之间的牵连互动。无论如何,该支在乙本已经抄成之后才选择以“接续”汝德的方式加入族谱中,留下了清晰的文本证据。这提醒我们,城中支“接续”汝节的方式很可能如出一辙。斜塘原谱中也许确实有汝德、汝节这两位旁支先祖的名讳,但并没有其生平信息和后裔的记录,而当同姓旁支选择依托现成谱本建立自身谱系时,这类面目不清、后裔不详的早期族人便成为方便使用的“接口”。族谱抄本中汝坤之父裕这一代,也有两位除了名讳以外,别无信息且没有后裔的弟弟表和祑3。斜塘原谱中第24世“汝字辈”的本来面貌或许正与此相同,它本来反映了后世修谱者在记述祖先世系时,无法追踪旁系后裔的情况。

无论是汝节支还是汝德支,在科举上均缺乏成就,尽管在医术上可能具有一定声望,但也不足以使之具备名门望族式的影响力。如前所述,唐学琦从斜塘族人处抄得族谱并相继增订了本支和汝德支世系,此后族谱的增订也仅局限在两支的范围内展开。斜塘汝坤支的世系除了前述唐应焻的仕宦成就、唐云书的生卒年月等个别信息有所增补,并显示学琦或其后人与唐云书小家庭保持了某种联系之外,看不到继续增补续修的迹象,应当一直维持着乾隆初年唐云书抄本的面貌,4 这与泖桥世系保持着万历时期的面貌如出一辙。当然,族谱抄本在相应部分均留有空白。如甲本第34世仅有起望曾孙应泰、如愚和学琦曾孙尔钟三人的谱传,但是在应泰之前留有11行空白,意在为汝坤、汝德两支的补订留下空间。应泰和如愚、如愚和尔钟之间也各留有两行空白,意在增补应泰、如愚二人的年寿、生卒年月等信息。5后一迹象提示,当学琦后人在抄本中填入尔钟详细的生平信息(可能也包括其父增的生卒年月信息)时,他们连与起望后人的联系都已不再密切,因此,既不能补充起望支已逝族人的生卒时间,也未将已见诸记载的该支五位第35世裔孙另列世系。6 看来,嘉庆以后,抄本完全退化成了学琦后人小家庭的内部文献。尔钟“始业贾,继作书吏”,社会地位较之曾祖父进一步下降。他与妻王氏、二女一子共五人,于咸丰十年七月十二同罹“长毛贼匪”之难,被收葬于枫泾镇义总坟,在族谱中留下了一个悲剧式的结局。由于尔钟实际绝嗣,这些记载很可能是由其弟尔铭增补入谱的。7 值得注意的是,府县志在庚申殉难名录中收录了尔钟一家五口,1 似乎说明尔铭一支血脉此后仍延续下来,并有能力将长兄殉难事迹上报官府。此后,甲乙二抄本虽然流传至今,持有者却停止了对谱本的增订。

四、结论:关于“嫁接型族谱”的初步探讨

以两种抄本形态存世的《唐氏族谱》可能会被视为“非典型”的。它篇幅短小,体例凌乱,内容简单,大约三分之一的篇幅还留给了建构色彩浓重的先祖的正史传记及周边材料。至于一般族谱中常见的凡例、字辈、家训、祭规、族产、墓图、垂丝图、传记、像赞等,该族谱中一概没有。当然,这仍然是一部族谱,其中对于祖先源流及迁徙过程做了追溯,并记载了“五房”世系和详略程度不一的族人谱传。但是,若与那种由“宗族”实体组织修纂的印本族谱比较,这一抄本族谱显然具有一些不一样的特点。

翟屯建在分析徽州的“私撰族谱”时,除了指出它们普遍篇幅较小、主要以稿抄本的形态存世以外,还认为它们体例一般较为简单,“内容受编撰者学识、修养、个人爱好的影响很大”,而且,“由于是个人行为,不必受宗族利益的束缚,撰写过程中间没有太多的条条框框”,“比公修族谱更接近历史实态,其史料价值比公修族谱也高”,所举例证则主要突出这类族谱记事的“不避嫌疑,善恶并书”。2 这一点在《唐氏族谱》中也有突出的表现。表1中所录数位族人的谱传即具有这种“不避嫌疑,善恶并书”的特点,在乙本删改之前体现得尤为突出。这些资料当然相较制式化的族谱文本更多体现了社会生活的鲜活性,从家族或家庭历史记忆的角度分析抑或有其独特价值,但是,若说其“史料价值”就比“公修”的印本族谱高,则或有提倡太过之嫌。实际上,从《唐氏族谱》的个案来看,这一类抄本族谱最重要的价值尚不在于对于族人玷行的“八卦式”记载,而在于揭示了此前不为人注意的一种族谱编纂或成书的程式,同时反映了相关家族和人群的真实历史面貌。

若以比喻的方式来加以总结,这种族谱编纂或成书程式的核心是“嫁接”。与花果树木培育中的嫁接类似,这类族谱一般有一个较早、由特定支系人员编纂的世系文本作为“砧木”,此后其他同姓但血缘关系未必明确的支系利用这一文本,将本支作为“接穗”嫁接上去,形成新的谱系结构。在《唐氏族谱》中,城中支的汝节支和汝德支对于斜塘旧谱的利用是非常典型的嫁接,而斜塘谱之于泖桥和新开河旧谱,泖桥谱之于记录了“江陵、余杭”房、可能出自胥五区唐庄的旧谱,很大可能也是这种嫁接的结果。因此,与真正的树木嫁接有所不同,族谱文本的嫁接可以多次进行,经嫁接形成的新谱系可能成为下一次嫁接的“砧木”;同一“砧木”可以同时嫁接上多个“接穗”,虽然尚乏明确证据,但可推论的是,同一“砧木”也可能被不同同姓人群利用,嫁接形成多个新的谱系;嫁接实现之后,可能如真正的果木嫁接那样,“接穗”成为树木个体的主导株系,“砧木”本身则停止发育,只是为“接穗”提供基底和养分;但在某些情况下,嫁接过的“砧木”上也可能生长出原生枝,而且,“砧木”当然也可能继续正常生长,被嫁接的只是其复制体。

就世系的拟制性而言,“嫁接型族谱”与联宗谱具有一定的相似性,但二者的区别也很清楚。联宗谱是多个同姓支系达成约定共同组织修谱,谱中可以构建清晰的世系关系,可以仅追溯共同祖先,也可以完全不考虑世系的联结。3 《唐氏族谱》这类嫁接型族谱的成书却并不具有什么组织性,而是不同支系的同姓人群在一个较长时期内“接力”编纂,彼此之间不需要约定或同意,嫁接的结果往往形成一个清晰、连续但阶段性明显的世系结构。抄本的不断制造和流传就是这类族谱不断层累更新的物理机制。对《唐氏族谱》两种现存抄本做追溯研究,可看到一系列前置抄本的存在:泖桥唐汉抄本、新开河抄本、斜塘唐湘抄本、唐虞抄本、唐云书抄本。唐汉抄本之前应当还存在多种其他抄本,特别是胥五区唐庄的族谱抄本。唐学琦根据唐云书抄本制作新抄本的过程,可以视作抄本流传、更新的典型模式。它不需要相关支系或个人之间存在密切的联系,即便是萍水相逢,基于同姓的事实和对于儒家宗法伦理的共同认可,即可能发生这种流传。随着抄本在不同支系之间流传,世系和文本的嫁接产生,有时甚至可能是以违背前置抄本所有者意愿的方式进行,但是,因为抄本的非公开性、非权威性,这一般不会引起争议和纠纷。

由此,转入对这些同姓人群面貌的考察,显然,尽管收录在同一部族谱中,并且彼此之间建立了明确的系谱关系,但在嫁接型族谱中,所谓“宗族”大概只在文本意义上存在。就《唐氏族谱》而言,不仅斜塘、新开河、泖桥这三“房”的实际关系十分疏远,斜塘房内部汝坤、汝德、汝节三支也不存在共同祭祀、控产活动的迹象。汝坤支在明初围绕着匠役和匠田的设置可能形成了一定的组织性,但到明末清初,这种组织性最多只在唐尧相后人的大、五、六房上有一定体现,谱中关于其他房分的记载则日益减少乃至终结。在不同时期、不同支系修谱者留下的序跋中,均反复地对宗族离散、衰微的状况表示担忧。如唐湘谱序中称“无论泖桥、新开河、化成庵三支,其族人聚散迁流,余不得详悉。即斜塘本支自成一公以来,或迁徙无定,或嗣续废灭,不知几何,所存十余家者,又支分派别”,1斜塘镇上“本支”族人仅十余家,凸显了江南家族散居而缺乏凝聚的特点。唐学琦虽然在序中期望“千百世后,子孙依然彬彬可考,代数分明,成谱盈箧盈箱”,2 然而,实际上,在他身后不过百年,族谱的修订就已经缩小到仅限于他直系后人的范围,旁支世系则在不同时代相继陷于停止更新的状态。在以往流行的一种学术观点中,族谱的纂修常被视作宗族构建或曰“收族”的重要标志之一,或说是家族或宗族“制度”存在的表现和反映,3 但在这类“私撰”的、抄本形态的“嫁接型族谱”场合下,这显然难以成立。

总而言之,以往学界熟悉的族谱编纂与成书模式,多与一个组织化程度不一、但确实存在的“宗族”实体有关。族中耆老或士绅头面人物主持了族谱的修纂,并在最初的版本形成之后,定期或不定期予以续修,续修本身就意味着“宗族”的长期延续和发展。本文揭橥“嫁接型族谱”的特性,并非要否认这一通行模式的存在。但是,如果对存世的族谱文献做全面、通盘的检视,会发现通行模式并不能涵盖所有。对各类“非典型”族谱的关注和研究,既有助于从史学角度丰富和拓展关于族谱文献的认识,也有利于在宗族、社会生活史、区域社会史等领域内推进研究的多元化。另外,主要以抄本形态存世的族谱的文本特性和生产过程,或许正反映了族谱编纂早期的某些普遍特征。在经过文本整饬、世系梳理,成为印本之前,不少族谱或许都经历了一个或长或短的抄本阶段。在此阶段,族谱的编写只是个别支系、家庭甚至个人的事务,相关同姓人群间的系谱关系尚未构建完成,“宗族”组织并未真正出现。在这样背景下形成的抄本族谱当然不都是“嫁接型族谱”,但在一定地域范围内的同姓人群中,除非出现强有力的推动因素——某个支系科举成功、具有突出声望和号召力的人物出现、经济能力极大提升等,否则族谱的编纂、宗族的构建可能一直停留在这个“早期”阶段;而随着抄本物理和文本意义上的流动,形成“嫁接型族谱”的可能性就会提高,这正如我们在《唐氏族谱》漫长的流传过程中看到的。就此而言,“典型”的印本族谱与“非典型”的嫁接型抄本族谱,既是存世族谱文献中的不同类型,又展现了族谱可能存在的不同发展阶段的面貌。认真整理和分析“嫁接型族谱”及其他类型的抄本族谱,应在今后族谱文献的学术研究中得到应有的充分重视。

Mobile Manuscripts: The Compilation, Dissemination, and Textual

Production of Tang Family Genealogy

HUANG Jingbin

Abstract: The two manuscripts of Tang Family Genealogy in Shanghai Library were first copied in the early Qianlong period, and then revised, supplemented, re-copied and replaced for more than a century, with complex and disorderly literature form. The textual layers of this genealogy were even richer, with its ancestral narratives and early lineages likely formed from the Song to the early Ming dynasties. Since the late Ming dynasty, this genealogy had been circulated, revised, and grafted among multiple Tang surname groups in the Songjiang and Jiashan areas in the form of manuscripts. Even after the Qianlong manuscript was formed, new branches continued to be added. Therefore, the production model of this genealogy was not the familiar one where it was compiled and continued under the auspices of a “clan organization”, and the Tang surname groups behind the genealogy did not even form a loosely organized “clan”. This type of genealogy can be named as a “grafted genealogy” and deserves further attention and discussion in future academic research.

Key words: Tang Family Genealogy; manuscript; grafted genealogy; clan studies; history of Jiangnan

(责任编辑:申 浩)