生产劳动与仪式劳动:数字时代政治经济学与生命政治学辩证法

2024-10-22蓝江

摘 要: 对当代数字资本主义下的数字劳动的分析,需要回溯到马克思在《资本论》中关于生产劳动的讨论。在马克思阅读了舒尔茨、尤尔和拜比吉的作品之后,他提出不是所有个体的劳动都属于生产劳动。生产劳动是在资本主义工业生产和交换中形成的抽象化劳动,是物的因素和人的因素的中性化结合。福柯在《生命政治的诞生》中观察到马克思将个体劳动抽象化为生产劳动的过程,但福柯进一步指出,新自由主义的“人力资本”观念将这种抽象化的生产劳动再次具体化为人力资本的经营,这实际上是一种伪个体化的镜像。而阿甘本用荣耀的仪式劳动补充了福柯关于人力资本的生命政治治理理论中的缺失环节,他认为仪式劳动是使生产劳动成为可能的前提。因此,在数字资本主义下,形成了政治经济学的生产劳动和生命政治学的仪式劳动的辩证法。若要打破数字资本主义的桎梏,我们就需要消解由仪式劳动所构建的资本主义生命政治治理的镜像。

关键词: 生产劳动;仪式劳动;数字时代;资本论;福柯;新自由主义;阿甘本

中图分类号:TP18 文献标识码:A 文章编号:1004-8634(2024)05-0068-(10)

DOI:10.13852/J.CNKI.JSHNU.2024.05.008

奥费利娅:我们这边其实有两个机构,办公也在不同的楼。 如果我老板(她其实就是这里最大的老板)需要去另一栋楼办公,那么我就必须填写一张表格,去预约那边的办公场所。每去一次都得填表。这完全是神经病一样的操作,但这确实给那栋楼的接待员制造了足够的工作量,也因此使得这个岗位不可或缺。同时,这让她的工作看起来很有条理,不同的文书工作涌入,她都能处理好、安排好。我突然想到,那些招聘广告里说的期望找到能使办公程序更为高效的员工,其真实意图是:更多的员工意味着更庞大的官僚队伍,于是产生并完成了更多的“工作”,因此显得办公程序很高效。1

这是美国社会学家大卫·格雷伯(David Graeber)在其著作《毫无意义的工作》中提及的一个案例。这个例子之所以深入人心,是因为奥费利娅所描述的工作触动了众多现代普通人的心弦。他们在高楼大厦间、电脑屏幕旁,每日重复着那些看似“毫无意义的工作”。在当今所谓的数字时代,我们并未享受到办公自动化带来的轻松与惬意,我们的身体反而如同被捆绑在屏幕旁的机器,不断地填表、制作PPT、编写报表、撰写材料、进行调研等。我们似乎很少停下来思考这些工作和劳动的真正意义,更少有人像奥费利娅那样自省,质疑这些劳动是否必要,我们是否应该摆脱这些所谓的“bullshit jobs”(格雷伯的用语)?然而,答案却是不容乐观的。只要我们身处科层制的工作体系中,只要我们还希望在这个高度数字化的时代中生存下去,我们就不得不让自己的身体“忙碌起来”,以适应这台庞大的数字机器的运行节奏。这就像格雷伯本人对“bullshit jobs”的定义:“一份毫无意义且往往有害的工作,连其从事者都无法证明其存在的合理性,虽然他不得不假装这份工作有意义。”1

为什么一篇讨论数字时代劳动的论文,需要从格雷伯的“bullshit jobs”开始呢?在我看来,格雷伯的分析为当下纷繁复杂的数字劳动研究引入了一个新的视角。目前,关于数字劳动的研究相当丰富,围绕着数字劳动产生了一系列新概念,如“产消者”(prosumer)劳动、“玩劳动”、零工劳动、众包劳动、微劳动等。然而,这些研究大多只是从现象层面描述了数字平台经济下个体劳动的生存状态和表现形式,未能深入触及数字时代资本主义运作的奥秘。对于数字劳动的分析,我们确实需要回归马克思的政治经济学批判,以及福柯、阿甘本等人的生命政治学批判,将数字劳动置于具体的生产劳动之上,并洞察使数字资本主义生产劳动成为可能的生命政治学前提。在这一前提下,我们或许能够识别出一种新的劳动类型——仪式劳动。

一、生产劳动的神话与乌托邦

在之前的一篇论文中,我曾对克里斯蒂安·福克斯(Christian Fuchs)将数字劳动界定为与ICT(即信息通信技术产业)相关联的劳动的观点提出了批评。我认为,数字劳动不应仅从具体产业来定义,而应依据马克思主义的历史唯物主义原理,从特定社会的生产方式出发进行理解。相对于马克思时代的大工业生产的产业生产方式,我们可将当今的生产方式界定为“数字生产方式”。因此,数字劳动可以理解为在数字生产方式下生产具体数据的劳动。通过这一定义,我们可以更深入地理解数字生产方式与数字劳动之间的关系:

我们可以将数字生产方式的根基落实在“一般数据”的基础上。首先,数字劳动生产的不仅仅是抽象的价值,而是一般数据。当我们打开智能手机的时候,无论我们是购买商品、阅读书籍,还是玩游戏,都无一例外地生产着数据,这些数据共同组成一般数据。其次,数字生产方式的劳动构成形式,就是将这些由我们的活动生产出来的数据,在大数据算法作用下,变成一个可分析、可利用的数据结构,然后让这些数据结构在互联网络中发挥着巨大作用。2

这样的数字劳动定义,在生产劳动的范畴下是站得住脚的。例如,网约车司机在接送乘客的过程中,也在生产着供网约车平台控制和管理的数据。同样,网络购物行为也为电子商务平台生产着可用于分析人们消费时尚和潮流的数据。然而,以数据生产为基础的数字劳动定义面临一个挑战:那些被动生产的数据是否也应被视作数字生产方式和数字劳动的一部分。举例来说,人们在街头行走时被监控摄像头拍摄,这些数据被用于分析,那么我们在街头行走的行为是否应被视为数字劳动?如果我们将这种行为也归为数字劳动,就会产生一个悖论,即我们日常生活的任何行为在某种条件下都可能被视为数字劳动,从而使得日常活动与数字劳动之间的界限变得模糊。

为了解决这个问题,我们需要回到马克思的《资本论》。这类问题并非数字资本主义所独有,早在马克思所描述的产业资本主义时代就已存在。例如,一个工人在自己家中制作的小板凳,是否属于生产劳动?对此,马克思并没有局限于工人的个体活动,因为他深刻认识到,分析资本主义的劳动体系不能仅从工人的个体活动出发。工人在家中为自己制作小板凳固然是一种生产行为,但这并不属于产业资本主义框架下的生产劳动。马克思在《资本论》中分析的是工人的生产行为如何被机器大生产纳入工厂体制中,形成真正的生产劳动。因此,我们在界定数字劳动时,同样需要考虑劳动在数字生产方式中的位置和作用,而不是仅仅基于数据的生产。在《资本论》第一卷中,马克思就十分明确地指出:

私人劳动在事实上证实为社会总劳动的一部分,只是由于交换使劳动产品之间,从而使生产者之间发生了关系。因此,在生产者面前,他们的私人劳动的社会关系就表现为现在这个样子,就是说,不是表现为人们在自己劳动中的直接的社会关系,而是表现为人们之间的物的关系和物之间的社会关系。1

在这段文字中,马克思已经明确指出,他对于劳动的分析并非针对某一具体个体的行为和活动来定义生产劳动。生产劳动的概念虽然产生于具体的生产过程中,但其形成有一个前提条件,即劳动产品的交换。这一交换活动消除了商品上原先蕴含的个体属性,使得劳动以“去个体化”的形式展现出来。这种表现形式后来被乔治·李希特海姆(George Lichtheim)、汉斯-格奥尔格·巴克豪斯(Hans-Georg Backhaus)等人进一步发展为“价值形式理论”(Wertformtheorie)。在这些价值形式理论的主张者看来,真正推动资本主义运行的不是单个工人的具体劳动,而是那些掩盖了真实社会关系、被物化为价值形式的劳动。这种劳动一经交换,便不再以个体的形式继续存在,而是被整合进“社会总劳动”之中,转化为新的抽象形式和价值尺度。这构成了掩盖资本主义运行真正奥秘的范畴,也是资本主义生产劳动的神话与核心所在。

在工人的具体劳动转变为价值形式的过程中,实际上还掩盖了资本主义生产劳动中的另一个神话。马克思在阅读弗里德里希·威廉·舒尔茨(Friedrich Wilhelm Schulz)的《生产运动》、安德鲁·尤尔(Andrew Ure)的《工厂哲学》以及查尔斯·拜比吉(Charles Babba077687eb34d9a152f8aeb55fb92c5bd9ge)的《论机器和制造业的经济》等著作时,深刻洞察到了生产劳动在价值形式理论的政治经济学之外所存在的生产结构。这些著作为马克思提供了丰富的素材,使他能够更全面地揭示资本主义生产劳动的本质和复杂性。例如,舒尔茨就指出:“我们在对生产行为的总体分析中就可以发现,生产行为始终建立在事物与人的力量的统一和相互作用上,只要这些力量在商业和流通中拥有特定的价值,就符合以一定的量表达出的中性的能力。”2 舒尔茨一直是马克思比较关注的作者,在《1844年经济学哲学手稿》中,73f1ced39b0b9151ee957518d3253c7b马克思就曾大量引述过舒尔茨《生产运动》中的段落,而在《资本论》的“机器与大工业”章中,马克思也不断引用该著作,并称赞舒尔茨的《生产运动》“是一部在某些方面值得称赞的著作”。3 马克思之所以对舒尔茨给予高度评价,是因为他深刻洞察到生产劳动并非仅仅是工人个体劳动的简单累加。正如舒尔茨所强调的,生产劳动是“事物与人的力量的统一”。在这一过程中,关键不在于将产品及与之对应的劳动打上个体属性的烙印,而是对个体工人属性的抽离。市场上出现的商品,与工人在家自制的小板凳截然不同,它们不再带有明确的个人标签,如“这是张三的小板凳”。相反,市场上的商品已成为代表“社会总劳动”的无个体标志的产品。在这个意义上,舒尔茨提出的“中性的能力”概念显得尤为重要。它指的是一种能够屏蔽个体工人属性的能力,使我们不再以个别工人的名义来谈论劳动,而是直接聚焦于整个工厂乃至国家的社会总劳动。在此,最为关键的概念无疑是作为“中性的能力”的生产劳动。因为“中性的能力”不仅意味着对个体属性的排斥,更代表着对总体劳动的抽象过程。在这个过程中,人的因素和物的因素紧密结合,形成了一种全新的实体。对于马克思所处的时代而言,这是一个具有划时代意义的实体。它首次通过机器工业生产的方式,将事物与人的力量(不是指人本身,而是指人的某种能力,即后来马克思在《资本论》中提到的劳动力)融为一体。正是这个新的事物与人的力量的结合体,使其与以往所有时代截然不同,也让资本主义文明创造了前所未有的生产力和物质世界。正如马克思在《共产党宣言》中所指出的:“资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力,比过去一切世代创造的全部生产力还要多,还要大。自然力的征服,机器的采用,化学在工业和农业中的应用,轮船的行驶,铁路的通行,电报的使用,整个大陆的开垦,河川的通航,仿佛用法术从地下呼唤出来的大量人口——过去哪一个世纪料想到在社会劳动里蕴藏有这样的生产力呢?”1

这或许就是为什么尤尔将自己的哲学称之为“工厂哲学”的原因。在他的《工厂哲学》一书中,尤尔并非像现今一些所谓的“公司哲学”或“企业哲学”那样,仅从如何实现经济上的成功这一角度来探讨“工厂”这一资本主义新事物的意义。尤尔看到的“工厂”是一种新本体,他十分明确地指出:“从技术上说,‘工厂’这个术语标志着各种工人即成年工人和未成年工人的协作,这些工人熟练并勤勉地看管着由一个中心动力不断推动的、进行生产的机器体系……这个术语的准确的意思使人想到一个由无数机械器官和智力器官组成的庞大的自动机……这些器官为了生产同一个物品而协调地不间断地活动,并且它们都受一个自行发动的动力的支配。”2 换言之,在尤尔的《工厂哲学》中,工人的生产劳动已经无法仅从个体性的时间和力量角度来考察。相反,所有参与机器生产劳动的工人被整合成一个巨大的“工厂”整体。与其说尤尔意义上的“工厂”是一个空间拓扑学的存在,不如说“工厂”是一个过程,这个过程中工人的生产劳动被抽象化,工人的身体转变为实际的劳动力,并融入一个充满生命力的生产总体之中。这个生产总体,在尤尔看来,就是工厂,也就是产业资本主义时代的乌托邦。在这个意义上,马克思在《资本论》中对尤尔的《工厂哲学》给予了高度评价:“尤尔的著作虽然是在1835年,在工厂制度还不很发达的年代出版的,但这部著作仍不失为工厂精神的典型表现。”3

从马克思对舒尔茨和尤尔的阅读中,我们可以清晰地看到,当工人将自己的劳动力售卖给资本家,并融入工厂的机器大生产过程中时,他们并非仅仅通过具体的劳动过程参与资本主义生产,这里涉及一个实质性的转化过程。换言之,只有当工人将自身的身体和行为完全融入机器生产,成为其中的一部分,并全面参与整个工厂的实体生产时,他们的劳动对于资本主义生产才真正具有实际意义。在高度机器化的生产时代,零散的工人劳动是缺乏价值的。只有当他们真正加入到机器生产过程中,个体的工人劳动才能转化为真正意义上的生产劳动,他们共同劳动的场所也才能被称作真正的“工厂”,一个生产劳动的乌托邦。对于撰写《资本论》时期的马克思而言,如果不能有效地揭示这种生产劳动背后的神话和乌托邦本质,那么对产业资本主义生产劳动的批判将是无效的。正是在这样的变革基础上,马克思才得以通过劳动价值论,深入探索并揭示了剩余价值的奥秘。

由此,我们可以做出一个推论:个体生产的数据,如果处于零散状态,是无法被数字资本主义有效占有和利用的。尽管街头巷尾的监控可以随时随地抓拍路人,但我们在摄像头下行进所产生的数据本身,并不直接具备生产性。只有经过数据平台公司的处理,通过对数据—流量的分析和利用,个体的数据才能转化为可被平台有效利用的资源。因此,个体随时随地留下的数据痕迹,与个体工人的劳动相似,并不会直接转化为生产性的数据。只有当这些数据被纳入一个更宏大的平台算法体系,并作为一种数据产品被生产出来时,我们才能谈及数字劳动和数字生产方式。然而,在这个过程中,我们再次看到了尤尔的《工厂哲学》在当今时代的回响。原本是工厂将个体工人转变为“中性的能力”,现在该场所已逐渐转移到数字平台上。今天的网约车平台、短视频平台、购物平台、社交平台以及生产平台,已经演变成为新的数字生产实体。或许我们可以借鉴尤尔的《工厂哲学》,撰写一部《平台哲学》,因为数字生产劳动的乌托邦已经从传统的工厂转移到了现代的平台之上。而人们将自己的个体行为和力量转化为生产劳动的形式,也从传统的工业生产劳动转变为依附于平台数据的数字生产劳动。

二、生命政治的嬗变:人力资本下的伪个体化

不过,在《资本论》的“机器与大工业”章中,马克思直接将工人的个体行为转化为机器化的生产劳动的过程作为结论来使用。尽管在《1861—1863年经济学手稿》以及《1863—1865年经济学手稿》等《资本论》之前的手稿中,马克思曾经尝试进行更为详尽的分析,但为了简洁明了地向《资本论》的读者揭示资本主义生产下隐藏的剩余价值的秘密,他选择了回避这个复杂的问题,即工人为什么会心甘情愿地放弃自己的个体性,投身于工厂的机器化生产劳动之中,从而在实质上隶属于资本主义的生产过程。在以往的分析中,这个过程往往被视为一个自然而然的过程,工人们因为缺乏生活来源,不得不廉价出售自己的劳动力,接受资本家的管理和剥削,成为工业生产的一部分。然而,这种解释并未触及问题的核心,即当工人的收入提高,不再处于贫困线以下时,他们为何仍然愿意继续参与工业生产。此外,随着主要西方资本主义国家将劳动力密集型产业大量去工业化,并转移到第三世界国家,雇佣劳动的情况也发生了变化。现在,更多的白领中产阶级,他们拥有良好的教育背景和职业素养,也具备较强的法律意识和道德观念,为什么他们仍然会心甘情愿地参与到数字资本主义下的平台生产之中呢?

为了解答这个问题,仅仅依赖政治经济学的生产劳动观念似乎显得力不从心。因为在劳动价值论的生产劳动观念中,劳动的价值形式总是与产品的利润和价值紧密相连。换句话说,我们通常理解的价值形式是这样的:我付出了劳动,最终生产出的产品在市场上交换得到了货币,而我通过生产劳动获得的报酬便是最终产品价值的一部分(即c+v+m中的v)。然而,对于格雷伯所描述的那些填表格、做报告、写记录等“毫无意义的工作”,它们似乎并不符合这一逻辑。这些工作没有产生任何可以在市场上获利的产品,它们更多地属于企业内部和企业之间的事务性和程序性工作。如果我们不借助韦伯的官僚制理论来理解,那么这些工作和劳动是否仍能在资本主义的生产劳动体系内找到合理的解释呢?

我们可以在福柯关于生命政治学的探讨中,找到一些有益的思路。例如,在1978—1979年的法兰西学院讲座《生命政治的诞生》中,福柯已经敏锐地洞察到马克思在《资本论》中所提及的工业生产的工厂对个体工人劳动的抽象化问题,福柯说:

工人所付出的劳动创造了价值,而该价值的一部分是从他们那里榨取的。显然,马克思在这个过程中看到了资本主义自身的机制或者逻辑,这种逻辑是什么?它就是通过所有这些活动,劳动变成“抽象的”,也就是说具体劳动被转换成了劳动力,这个那个劳动力由时间来衡量,被置入市场汇总,以工资的形式被付给报酬,这不再是具体劳动,相反,这种劳动所具有的所有人类的实在性、所有质变都被消除了,并且——因而这就是马克思所表明的——资本主义的经济机制、资本的逻辑,只保留了劳动中的力和时间。它使劳动成为一种商品并且只保留其被生产的价值作用。1

福柯在这里对马克思的解读是准确的。不过,福柯在生命政治学中关注的问题并非工人最终被抽象化为劳动力的结果,而是探究工人是如何被资本主义生产过程转化为劳动力的。这个过程是否是自然而然发生的?在早期的《规训与惩罚》中,福柯曾将这一过程描述为规训,他认为资本家通过某种形式的规训让工人服从,迫使他们日复一日地在机器旁从事物化为劳动力的生产过程。在《1844年经济学哲学手稿》中,马克思将这种劳动称为“异化劳动”。然而,随着资本主义文化的发展,强制性的规训逐渐消弭。特别是在20世纪六七十年代的福特制和高度组织化的资本主义生产中,规训式的分析已显得不合时宜。在《生命政治的诞生》中,福柯将治理术的重点转向了当时兴起的新自由主义。他认为,新自由主义的治理术正在逐渐取代19世纪以来的规训体制。福柯深入研究了泰奥多·舒尔茨(Theodore Schultz)的《人力资本投资》以及加里·贝克尔(Gary Becker)关于“人力资本”的著作。他之所以提及“人力资本”,并非认为“人力资本”管理比之前的规训治理更先进或更文明。相反,福柯一开始研究生命政治时,就关注其治理术。在规训阶段,工人的精神受到压抑,因此他们倾向于合作以反抗资本家的统治。但在“人力资本”的治理下,工人似乎重新找回了自己的存在感。他们不再简单地将劳动力视为出售给资本家的商品。在这种治理模式下,工人将自己的身体和劳动力视为一种资本来经营,他们获得的工资不再是可变资本的一部分,而是经营自己“人力资本”的收益。于是福柯指出:“于是,我们得到这样一种观念:工资只是某种资本的报酬或收益,这种资本我们将称其为人力资本,因为它是技能—机器的收益,而技能—机器不能与具有人力资本的人类个体相脱离。”1

然而,我们不能将福柯对战后资本主义福特制下的“人力资本”观念与马克思的抽象化生产劳动理论对立起来,这并非福柯生命政治学分析的初衷。与马克思关注劳动价值论及其衍生出的剩余价值学说不同,福柯更侧重于治理术的问题。换言之,福柯从一开始就是从生命政治的治理术视角来探讨“人力资本”的。由于“人力资本”理论的兴起,工人、白领、中产阶级对自己的劳动认知再次发生了偏移。在马克思的分析中,工人将工资视为自己劳动力的价格,却未能意识到自己在整个生产过程中产生的剩余价值被资本家所攫取。而庸俗的资本主义政治经济学的利润分析,更是掩盖了这一占有和剥削过程。而在福柯的生命政治学视角下的“人力资本”理论中,情况则有所不同。工资不再单纯是劳动力的价格,而是受雇佣阶层(无论是工人、办公室白领、快递小哥还是网约车司机)经营和管理自己身体和劳动力的回报。这种“人力资本”治理术的优势在于,它使得所有受雇佣阶层不再认为自己的剩余价值被工厂、公司或平台剥削,而是相信只要像骆驼祥子般辛勤劳动,总会获得丰厚的回报。这样,身体和劳动便成了一种经营的结果,受雇佣阶层不再抱怨老板和平台,而是反思自己是否足够努力,是否有效地经营了自己的“人力资本”。这种“人力资本”观念将原本抽象化的生产劳动再次具象化(embodiment),使得人们普遍认为,所有的工资和报酬都是他们个体人力资本经营的结果。正如博什蒂扬·内多(Boštjan Nedoh)指出的:“古典政治经济学及其批判将劳动问题简化为无差别地使用劳动能力或以劳动时间衡量的抽象劳动,而‘人力资本’理论则将抽象劳动区分为不同性质的具体现象形式。”2 内多的意思是,人力资本再次实现了劳动力的个体化,让工资和其他收益,看起来是工人、白领等受雇佣阶级个人努力的结果。

不过,我们需要注意的是,这种在人力资本下的“个体化”,其实是一种伪个体化,是劳动价值形式镜像后的“个体化”虚构。人力资本的“个体化”与前资本主义社会自给自足自然经济下的自耕农和手工业者的个体化有着本质的区别。在前资本主义时代,自耕农和手工业者能够通过自己的劳动完成生命的循环,他们的产品既可以依赖市场交换,也可以不依赖市场而存活。也就是说,在自给自足的自然经济下,个体拥有选择的维度,不必完全依附于庞大的市场或体系。然而,在当今的“人力资本”理论下,这种所谓的“个体化”根本无法脱离资本主义生产、分配、交换、消费的大循环而独立存在。例如,在数字资本主义的语境下,选择成为外卖小哥或快递员的个体,若是没有这些数字平台提供的工作机会,他们将难以独立生存。这种“人力资本”的“个体化”表象下,实则掩盖了个体对资本主义生产和平台系统的高度依附。在这个系统之外,个体几乎无法找到生存的空间。因此,“人力资本”的“个体化”只是披着华丽外衣的伪个体化。一个个体可以辞去某个平台的工作,但他的个体能力往往只能让他选择另一个平台,继续从事可能让他感到压抑的工作。这种表面上的“个体自由”实际上是以整体受雇佣阶层的不自由为代价的。

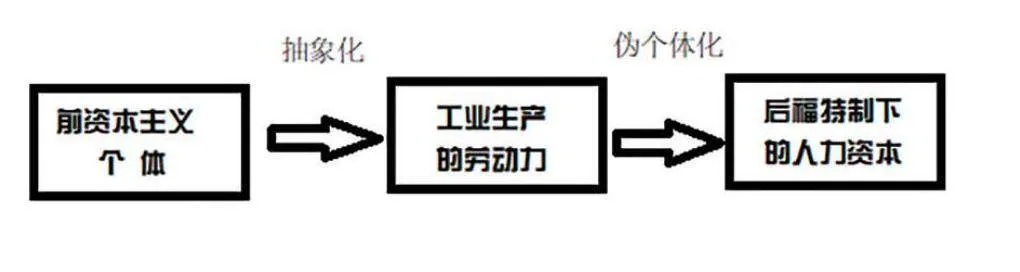

于是,我们得到了一个三段论,而非一个循环。第一阶段是个体在真正意义上的生存,他们依赖于自给自足的自然经济,维持着低水平的生产和生活。进入第二阶段,即产业资本主义时期,马克思观察到,随着大工业工厂的兴起,个体开始将劳动力出卖给资本家。在这个过程中,个体劳动被抽象化为一种“中性的能力”,导致个体难以在社会总劳动中辨认出自己的劳动存在。到了第三阶段,在后福特制的新自由主义“人力资本”理论下,个体似乎再次获得了人格化的具体表象。然而,这种表象的实现其实依赖于之前那场抽象化的劳动过程。因此,“人力资本”理论的成立,必须建立在普遍的抽象化劳动,即生产劳动一般化的基础之上。随后,“人力资本”以伪个体化的形式,从这个抽象的社会总劳动中分得应得的份额,即工资或其他收益。我们可以将这三阶段的变化表示如下:

由于“人力资本”概念的兴起,资本主义政治经济学下的劳动价值论受到了新的遮蔽,这可以说是一种生命政治式的遮蔽。马克思的政治经济学批判已经深刻揭露了资本主义的剥削本质,但新自由主义的生命政治治理术却在马克思揭开的伤口上覆盖了一层华丽的“人力资本”面纱,使人们能够在伪个体化的镜像中,陶醉于人力投资和博弈的游戏。这样做的结果是,从事劳动的个体开始认为,他们的收益和报酬并非来源于生产劳动的产品,而是源于对身体和劳动力的使用。只要雇主使用了他们的身体,让他们完成了某项工作,他们就认为自己理应获得收益和报酬,即便他们所从事的工作并未产生任何有形的产品。换句话说,“人力资本”下的劳动收益被归结为身体的使用,而非商品的生产。这一结论为格雷伯提出的“bullshit jobs”概念提供了支持。正因为收益与受雇者的身体使用成正比,即使他们的工作并未产生任何实际价值,他们也认为应该获得相应的收益。

“人力资本”下通过身体使用获得收益,为数字时代的劳动提供了另一种可能性。在马克思描述的产业资本主义时代,劳动与最终生产的商品紧密相连,工业生产具有整体性和唯一性。而如今,身体使用的方式变得多元化。也就是说,人们完全可以在业余时间从事零工工作,如在咖啡馆当服务员。这使得同一个体的身体存在多种使用的可能性,个体可以从每一次身体使用中获得相应的收益。那么,这是否意味着“人力资本”理论在数字时代展现出了新的可能性?在个体不再是劳动的最终单位时,个体的身体的多元化存在使得收入和报酬不再仅仅对应于个体,而是对应于每一时间段上的身体使用。这样,个体被平台资本分裂为不同的使用部分,他们可以在一天的不同时间段里,同时从事多份工作,如上班、接网约车订单、做平面设计、下班后到酒吧当侍应生等。个体的存在让位于身体使用收益的最大化,个体不再有严格的休息和工作的区分,而是从“人力资本”的角度出发,致力于实现身体使用的最大化经营。这是福柯本人都未曾经历过的生命政治阶段,也是被德勒兹称为分体化(dividuel)的阶段,1 英国社会学家菲尔·琼斯(Phil Jones)将这种工作叫作微工作,而在微工作之下,人们“只不过是人工智能的磨面机上等待粉身碎骨的谷物”。2

三、数字生产的荣耀:仪式劳动的诞生

福柯试图用“人力资本”的生命政治学来补充马克思在《资本论》中政治经济学批判的生产劳动价值形式理论的不足,从而建立政治经济学和生命政治学之间在资本主义体制下的辩证结构,特别是在面对后福特制资本主义生产机制时。福柯观察到,被雇佣阶层之所以服从于资本主义的生产体制,不断接受资本主义的剥削和压榨,其根本原因在于资本主义将马克思时代的产业生产关系,即资本家与工人之间的雇佣关系,转变为人力资本的“自我技术”(technology of self)。这样,受雇佣者以及普遍的中产阶层,通过资本主义总体的抽象化和物化的镜像,产生了一种伪个体化的幻象。然而,福柯的生命政治治理术分析揭示了无形的权力机制对个体“人力资本”的治理,这种治理不再是泰勒制资本主义下的规训,而是后福特制或数字时代的自我管理。在1977—1978年法兰西学院讲《安全、领土与人口》中,福柯将这种后福特制的自我技术的治理称为安全机制,从而将《规训与惩罚》《必须保卫社会》《认知的意志》中的惩罚体制和规训体制的二分法,进一步发展成惩罚体制、规训体制、安全体制的三分法。正如福柯所说:“我试图跟你们重构的安全配置,是相反的,总是倾向于扩展,它是离心的。人们总是不断加入性的要素,加入生产、心理、行为方式以及生产者、购买者、消费者、进口商、出口商的活动方式,加入世界市场。它要组织,或者说无论如何,让这些圈子越来越大。”3 也就是说,这种离心化的安全体制,对应的就是分体化的身体使用。

不过,这里还有一个问题待解。在新自由主义或后福特制的离心化安全体制下,即在“人力资本”的自我治理技术之下,我们如何确保个体的离心化行为符合资本主义发展的预期?如果实现彻底的离心化和个体化,是否意味着资本主义将陷入一种无序和无政府主义的新阶段,进而演化为混沌状态?答案显然是否定的。从福柯去世至今的资本主义发展,特别是进入数字时代后,资本主义不仅没有变得无序,反而控制力越来越强。在看似离心化的安全体制下,每个人似乎都在不经意间实现了资本主义所预期的目标。那么,这背后究竟发生了什么?意大利左翼思想家吉奥乔·阿甘本(Giorgio Agamben)认为,福柯的生命政治治理理论揭示了资本主义社会安全机制的理性化和伪个体化倾向,这使得每个个体都需对自己的身体治理负责,从而实现了自上而下的治理技术。但阿甘本也指出,这一循环是单向度的。特别是在数字时代的工作场景中,当工人和受雇佣者从事劳动时,他们不再像规训阶段那样直接面对上级或老板的监控和规训。在今天的数字平台下,我们往往无法直接看到老板或上级的身影,只能看到自己的屏幕。尽管我们可以推测摄像头和电脑中的数据痕迹正被后台所捕获,但个体依然无法面对一个直接规训自己的场景。因此,在《王国与荣耀》一书中,阿甘本提出了生命政治的循环还存在另一个维度:即荣耀的维度。该书标题也暗示了阿甘本的态度。其中,“王国”代表着一种上帝对世俗社会的治理(在书中,阿甘本用“安济”一词代表这种自上而下的治理),而“荣耀”则是另一个维度,指的是在治理下的各个个体对治理的回馈。这是一种自下而上的维度,即最高的治理需要被治理个体的赞歌。神的安济(即神对世俗王国的治理)和赞歌的荣耀共同构成了整个生命政治的完整循环。阿甘本指出:“正如只有在最内核处,在荣耀颂的门槛上书写时,神学的安济机制才发挥作用……两者相辅相成,同样,治理机制起作用是因为它在自己的空的重心把握了人类本质的安息。安息就是西方的政治实质,是所有权力的荣耀之营养。”1 阿甘本虽然在此处讨论的是中世纪的基督教会的安济和荣耀,但其隐喻的却是当代资本主义下资本运行与个体生命之间的辩证关系。在更广阔的维度上,这也暗示了资本的政治经济学与治理的生命政治学之间的辩证关系。在资本主义的治理中,有一个看不见的上帝般的存在。当个体进行“人力资本”的自我治理时,他们实际上面对的不是具体的老板或上级,而是面对一个无形的资本之神。或者说,老板或上级也不过是这个巨大的资本之神的具体化身。资本之神以“看不见的手”的方式实施着它的安济,即依照某种资本或经济规律对“自我技术”下的个体进行调控和关怀,从而确保了资本主义制度的统一性和有效性。

这是资本拜物教的最高阶段,尤其在数字时代,在人工智能和大数据的话语体系下,这种资本之神正逐渐演化为一种无处不在、幽灵般的力量。美国科技社会学家肖莎娜·祖博夫(Shoshana Zuboff)在其著作《监控资本主义》中,深入剖析了这一现象。而在她20世纪80年代的另一部作品《在智能机器时代里》(In the Age of the Smart Machine)中,就已敏锐地洞察到这种智能化资本之神的全新力量。她指出:“在高度信息化的组织中,数据库有了自己的生命。随着锡达布拉夫这样的组织开发出能够自动生成、捕获和存储数据的机制,它们开始以动态、详细、实时、集成电子文本的形式创造自己的形象。这些文本可以提供对内部运作以及外部业务和客户数据的访问;它们的设计具有足够的反射性,能够对自身内容的各个方面进行组织、总结和分析。电子文本成为组织日常生活重要细节的巨大符号替代物。这些数据构成了一个自主领域。”2 菲尔·琼斯也清楚地看到:“数据在网络中具有一种向心力,永远朝向位于中心的更大平台移动。换句话说,因为网络具有隐蔽的森严等级,围绕微软这样的大公司的微工作网站越多,大公司可以捕获的数据范围就越大。”3不难看到,在数字资本主义中,数据平台和智能算法正作为一种新的“看不见的手”,日益取代中世纪那个虽未直接出场,但却以安济的方式治理世俗王国的神。然而,与中世纪的神相似,它不仅仅具有自上而下的安济治理,同样也需要自下而上的荣耀赞歌。如果说在教堂里唱响的颂歌,是对那位看不见的神的赞美与滋润,从而完成了阿甘本笔下中世纪式的安济循环;那么在数字时代,无处不在的数字资本,表面上通过大数据和智能算法,完成了对所有人的控制和治理,这构成了从上至下的治理维度。但数字资本同样需要一个自下而上的荣耀维度,即对数字生产的荣耀和歌颂。这种荣耀和歌颂本身是实现数字资本和治理完整循环的重要前提。

尽管许多论著会强调大数据和智能技术对个体的治理和控制是无所不能的,但常常被忽略的一点是,这种治理和控制并非无前提的。能够实现数字化的前提是用户必须注册一个账号,并通过每次登录该账号,才能在数字搜索和算法治理中留下对应的痕迹。同样,街头的监控依赖于图像识别技术,而电脑的图像识别并非完全由算法自动完成,所谓的机器学习也离不开人工操作进行数据标注。人们可以在非数字化的身体存在和数字化的虚体存在之间来回切换,而这个切换过程需要一系列人为活动作为前提。例如,我们触屏打开手机、输入密码、不断切换各种应用和页面,这些已经成为今天数字平台生存的不可或缺的条件。如果你想送外卖或开网约车,可能不仅需要注册账号,还需要提供一定的担保,并接受相应的审核。这些琐碎的工作,实际上就是数字时代的“颂歌”。我们不断无意识地重复这些行为,其中的价值在于帮助所谓的拜物教式的数字之“神”或人工智能之“神”完成它们自身无法完成的循环。只有通过这些看似杂乱无章的行为,才能完成整个数字生产方式,也才能实现彻底的数字治理。

正如AI画图所示,人工智能并不会自行创作,只有在人工给予一定的提示词之后,AI才能根据这些提示绘制出人类所需的画作,令人们惊叹其鬼斧神工。当人们不断将AI的画作作为惊世骇俗的作品在网络上传播时,便进一步肯定了AI绘画的神奇之处,从而帮助AI绘画完成了其循环。这里既包含了AI通过吸纳人类画师的图像数据进行深度学习的结果(这实际上是对人类绘画数据的处理与治理),也需要人类在电脑和手机上对AI绘画和图像编辑感到惊叹,这就是今天的赞美诗,也是被数字化的人类对人工智能“神灵”的赞歌与荣耀。更为根本的是,当我们乐此不疲地注册ChatGPT账户,不断向人工智能提出各种稀奇古怪的问题,并对人工智能生成的结果感到震撼时,我们就已经踏入了今天的荣耀时刻。如今,我们不再称颂上帝的神奇,而是感叹于数字技术和智能技术的玄妙。那么,我们一遍又一遍的注册和使用,不断在网络上留下数据和流量的行为,实际上已成为数字生产的荣耀。如果说中世纪教堂里的赞歌完成了上帝安济治理的过程,那么,数字时代的注册、登记、评价、点赞、刷屏等行为,就是数字生产的荣耀。这些行为无法独立作为数字劳动存在,它们只是完成了一个神秘化的数字治理和智能治理的循环,使得数字时代的生命政治治理机制可以彻底地在人与大数据算法的融合中展开与实施。

由此,我们可以提出一个新的概念:仪式劳动。可以将其理解为:仪式劳动补充和完成了治理机制所需要的自下而上的回馈路径,从而使整个治理机制的循环得以完成。仪式劳动并非一种独立的劳动形式,它也不直接生产具体的产品。然而,仪式劳动的价值在于,它能够协助数字生产完成整个循环体系,使得具体的数字生产劳动和交换成为可能。在这个意义上,仪式劳动必然是零散和琐碎的,因为它本质上就是治理机制碎片化的一部分。在这个过程中,我们所见的不再是具体的人对人的统治,而是一个无形的、神秘的神灵对所有被治理的生命的统摄。正如丹尼尔·麦克卢格林(Daniel McLoughlin)指出的:“后福特制的景观中的居民就像僧侣一样,是治理装置等级制度中的成员,忙于从事一种占据生活全部的仪式劳动,这种劳动既再生产,又赞美我们所服从的秩序。这有助于解释当代政治和经济状况中政治被动性与无人格的活动的结合在一起。”1

仪式劳动并非数字时代所特有,而是自中世纪的安济治理、早期资本主义的官僚制治理,到数字时代的算法治理,都需要不同的仪式劳动来完善治理机制的完整性。这样,我们也能理解格雷伯所提及的“bullshit jobs”中的仪式劳动意义。这些劳动虽然不直接生产物质产品,但它们补充了资本主义治理机制的循环,从而使得资本主义生产和治理机制对普通人的剥削和压迫成为可能。同样,资本主义生产机制通过仪式劳动也区分了内部和外部,不断将生命塑造为适应治理的对象。而那些无法被转化为治理对象的个体,则沦为阿甘本意义上的“赤裸生命”,即居伊·斯坦丁(Guy Standing)所指的“流众无产阶级”(precariat)。换言之,只有通过仪式劳动,我们才能成为生命政治治理环节的一部分,才能在这个世界上找到生存的缝隙。相反,那些无法参与仪式劳动的人,则会被治理环节所边缘化。为了生存,为了成为治理的对象,避免沦为流众,我们就需要不断地进行仪式劳动,从事那些看似“毫无意义的工作”。例如,思考一下那些在办公室里的白领为什么会不断地填表、做PPT、写汇报、搞评比、学习文件等,这些全都是仪式劳动。只有先进行仪式劳动,才具备进行生产劳动的可能性。因此,我们也能理解福柯所说的“人力资本”的伪个体化现象。实际上,不断从事仪式劳动的个体,只有当他们成为资本主义治理循环的一部分时,才能被称作“人力资本”。只有持续地进行仪式劳动,才能维持这种“人力资本”的状态。

我们在这里观察到了一种辩证法,即政治经济学的生产劳动与生命政治学的仪式劳动之间的辩证关系。显而易见,仪式劳动是生产劳动的前提条件,而为了维持生产劳动的连续性,就必须持续地进行仪式劳动。同时,任何生产劳动所得的报酬,反过来又会强化仪式劳动的地位。因此,我们认识到,仅仅在生产劳动和资本主义生产关系中打破不平等的结构是远远不够的。我们必须正视使生产劳动得以可能的仪式劳动,并消除仪式劳动所补充完善的生命政治治理机制。这才是避免人类社会逐步沦为失魂落魄的行尸走肉般社会的先决条件。

Productive Labour and Liturgical Labour: The Dialectics of Political Economy and Biopolitics in the Digital Age

LAN Jiang

Abstract: The analysis of digital labour under contemporary digital capitalism requires a return to the discussion of productive labour in Marx’s Capital, where, after reading the works of Schulz, Juul and Baibigi, Marx proposed that not all individual labour is productive labour, and that productive labour is the abstract labor formed in capitalist industrial production and exchange, which is the neutralization of material factors and human factors. Foucault observes in “The Birth of Biopolitics” Marx’s process of abstracting individual labour into productive labour, but Foucault further points out that the concept of “human capital” in neoliberalism re-specifies this abstract productive labour into the operation of human capital, which is actually a pseudo-individualized mirror image. Agamben, on the other hand, supplements the missing link in Foucault’s human capital’s biopolitical governance with the liturgical labour of glorification, arguing that liturgical labour is a prerequisite for making productive labour possible. Thus, a dialectic of political economy’s productive labour and liturgical labour in biopolitics has developed under digital capitalism. To break the shackles of digital capitalism, we need to dissolve the mirror image of capitalist biopolitical governance constructed by liturgical labour.

Key words: productive labour; liturgical labour; digital age; Capital

(责任编辑:苏建军)