战略运筹:红军长征的决策和出发

2024-10-19陈安彭小青

1934年10月,为应对中央苏区第五次反“围剿”失败,保存革命有生力量,中共中央作出战略转移的决策。红军长征历时之长、规模之大、行程之远、环境之险恶、战斗之惨烈,在中国历史上是绝无仅有的,在世界战争史乃至人类文明史上也是极为罕见的。红军长征迸发出的激荡人心的强大力量,成为人类为追求真理和光明而不懈努力的伟大史诗。让我们穿越历史时空,追寻红军将士创造的人间奇迹。

决策缘由

红军长征的决策,是一个非常重要的问题。形成这一决策的直接原因就是中央苏区第五次反“围剿”的失败,及其带来的严峻态势。

20世纪30年代初,在蒋介石集团控制下,国民党政府置民族危亡于不顾,置中国共产党停止内战、共同抗日的要求不顾,顽固坚持“攘外必先安内”的反动政策,向全国各苏区发动了一次又一次的军事“围剿”。蒋介石对国民党军训话时称:“我们的敌人不是倭寇,而是共产党,要专心一志剿匪。”“无论外面怎样批评谤毁,我们总是以先清内匪为唯一要务。”他坐镇南昌行营,亲自指挥。

1933年9月,国民党反动派以100万军队、200多架飞机,对全国各苏区发动了一次最大规模的军事“围剿”——第五次“围剿”。其中,安排一半的兵力,即50万人,重点进攻中央苏区。这一次军事“围剿”不仅兵力大增,还聘请了外国军事顾问,实行“三分军事,七分政治”的方针,在军事上采取持久战和“堡垒主义”新战略,经济上继续严密封锁,妄图将红军压缩在狭小区域内,竭泽而渔,聚而歼之。

而中共中央在“左”倾冒险主义的领导下,信奉德国军事顾问李德“御敌于国门之外”的阵地战、正规战、拼消耗的错误指挥。红军虽英勇作战,但接连失利,遭受巨大损失,根据地日渐缩小,又错失了与福建的国民党第19路军联合的机会。

广昌是中央苏区的南大门,距中华苏维埃共和国的心脏——瑞金只有100多公里,战略地位十分重要。1934年4月,蒋介石已调整好兵力全力进攻广昌。为了红军的存亡,彭德怀来到广昌临时前线指挥部,看到李德用一把尺子在作战地图上比量。想到战场上红军战士正以血肉之躯抵抗两倍于己的敌军,苦苦支撑,伤亡惨重,忍不住说道:“广昌不能守了,……少则两天,多则三五天,三军团一万两千人,将全部毁灭,广昌也就失守了。”彭德怀分析了敌我形势。博古不懂军事,不知该如何反驳,就把彭德怀的话翻译给李德听。李德听罢,面带不屑,摇摇头说了一大通,就是不为所动。

两军在如此情形下硬碰硬,结果可想而知——广昌保卫战坚守18天,红军伤亡5000多人。彭德怀心疼不已,当面痛斥李德瞎指挥,“是图上作业的战术家”,“真是‘崽卖爷田不心疼’,就这样把根据地送掉了!”党内还有许多人对此强烈不满,开始认识到“左”倾冒险主义的严重危害。张闻天批评博古过于重用李德:“我们中国的事情不能完全依靠李德,自己要有点主意。”

建宁、龙冈、会昌等相继失守,红军内线作战已十分困难。在敌军新的进攻面前,博古、李德等人仍采取“兵分六路”“全线防御”的方针,红军完全处于被动挨打的境地,中央苏区形势日趋恶化。

其它苏区的情况也不容乐观。当中央红军第五次反“围剿”失败时,数千里之外的另一支红军——红四方面军,在川陕苏区刚刚取得了粉碎四川军阀六路围攻的胜利。然而,失败的敌人并不甘心。1934年10月,蒋介石又令四川各路军阀“围剿”川陕苏区,拨款240万元补充兵力和装备,总兵力达200个团以上,企图消灭红四方面军。此时的红四方面军面临兵员、物力、财力已近枯竭的严峻局面,想再次挫败大规模“会剿”,已是心有余而力不足了。在这样严重的形势下,究竟怎么办?这也是摆在红四方面军领导人眼前的重大问题。同时,红四方面军通过电台加强了与中央红军的联系。

1932年,红四方面军主力向西转移后,留在鄂豫皖苏区的部队重建了红25军。1932年12月到1934年10月,国民党军用14个师的正规军和大量地方反动武装,对红25军进行了连续“清剿”和“围剿”。在中共鄂豫皖省委领导下,红25军在极其困难的条件下,紧紧依靠人民群众的支援,坚持游击战争。但是,由于“左”倾错误路线影响,以及敌人的疯狂“围剿”,部队损失也很大,鄂豫皖苏区人口锐减,兵源枯竭,军民生活极端困难。处境困难的中共鄂豫皖省委决定派成仿吾到中央当面汇报工作,并要求派军事干部到那里去支援。1934年8月,程子华受周恩来委派来到鄂豫皖苏区工作。临行前,周恩来亲自交代他一项重要任务:率领红25军到更有利于发展的地方,创建新的根据地。

无法打破敌人的“围剿”,全国各苏区都面临着极其困难的境地——这是红军长征决策时所面临的严峻形势。

战略决策

红军长征的战略决策,有其复杂性和艰难性,关系着中国共产党和红军的命运。

广昌保卫战失利后,中共中央和中革军委不得不开始考虑主力红军撤离苏区的问题。1934年4月30日,周恩来致电博古、朱德、李德:“我们主力经长期战斗相当疲劳,有损伤,新兵多,干部缺员大。尤其广昌战役后,极需要把握胜利和极大机动。”5月初,李德受中共中央委托,草拟了5月至7月关于军事措施和作战行动的季度计划,并提出了“红军主力撤离中央苏区的建议”。随后,中共中央书记处在瑞金召开会议,讨论李德拟定的计划。“无论是政治局还是军事委员会的绝大多数委员,这时原则上都同意突围。”这个计划得到通过。5月下旬,中共中央书记处会议决定:将红军主力撤离中央革命根据地,实行战略转移。

6月2日,中共中央和中革军委通过在上海的电台向共产国际报告,提供了两个方案:一是红军留在中央苏区,坚持打游击;二是将红军主力撤离中央苏区,进行战略转移。15日,共产国际召开会议,对中央红军的撤离问题及其复电进行审议。16日,共产国际在复电中指出:“我们完全赞成你们目前根据对形势的正确评价而实行的计划。”并要求:一是必须从现在起就开始为将来的撤离做必要的准备,“只是为了撤出有生力量,使之免遭打击”;二是必须派出一支强有力部队“经福建向东北方向发起战役”,以牵制敌军;三是红军主力必要时“向湖南方向撤离”;四是“中央苏区的资源还没有枯竭”,红军还可以在中央苏区坚持一段时间,为红军主力撤离苏区赢得准备时间。

收到共产国际“完全赞成”的复电后,6月下旬,中央书记处开会,但博古并没有在这次会上提出讨论红军主力战略转移问题,也没有传达共产国际关于同意红军主力突围转移的电报指示。毛泽东在会上建议红军主力应尽速向外突围转移,转移的方向不宜往北,可以往西。博古、李德并没有采纳毛泽东的正确主张,只是决定派红7军团作为抗日先遣队北上,派红6军团从湘赣苏区到湖南中部去,发展游击战争,开辟新的根据地。8月15日,共产国际驻上海的代表埃韦特在向共产国际的报告中指出,中共中央已开始准备让主力部队向湖南方向突围。“只有在这个方向突破,才有胜利的机会,才会有助于建立新的苏区。敌人也知道我们的这个意图,因为这是唯一可行的。”

9月上旬,各路敌军加紧对中央苏区中心地区发动进攻,中央红军已无在原地扭转战局的可能。9月17日,博古致电共产国际,报告红军将向湖南南部和湘桂两省的边境地区撤退,并表示期待“这里不晚于9月底作出最后决定”。30日,共产国际致电中共中央,同意红军实施战略转移。

与此同时,中共中央安排部署中央苏区留守力量,赋予他们的任务是掩护红军主力转移,保卫中央苏区,开展游击战争,扰乱敌人的进攻,准备将来配合红军主力,在有利的条件下进行反攻,恢复和扩大中央苏区。同时,下发《给鄂豫皖省委的指示信》《给鄂豫皖苏区的军事训令》等文件。鄂豫皖省委据此作出红25军实施战略转移的决定。

至此,红军长征决策最终完成。红军长征的战略决策不是一蹴而就的,而是经过了多层次反复商讨研究逐步完善形成的,既是应对第五次反“围剿”失败的被迫无奈之举,又是审时度势、客观判断战争形势的结果。历史和实践证明,90年前的红军长征决策,是一次出奇制胜、影响深远的军事决策。

部署准备

为做好中央红军战略转移,中共中央在谋划战略转移决策的同时,也进行了探路调敌、谈判调研等战略部署,秘密开展了有关准备工作。

为了调动和牵制敌人,减轻国民党军对中央苏区的压力,并准备实施战略转移,中共中央和中革军委决定组织两支部队分别北上和西征。1934年7月6日,由红7军团改编的北上抗日先遣队6000余人,由瑞金出发经福建长汀、连城、永安县境,转战3个月,与方志敏领导的红10军会合后,组成红10军团,并成立以方志敏为主席的军政委员会。在国民党重兵围堵下,1935年1月底,红10军团遭受严重损失。红10军团余部在粟裕等领导下,转战闽浙赣边,坚持游击战争。

8月上旬,任弼时等率领的红6军团奉中革军委命令,撤出湘赣苏区西进。在中共中央书记处作出撤离中央苏区、进行战略转移决策的情况下,红6军团的西进带有为中央红军战略转移探路的性质。红6军团连续行军作战近80天,跨越敌境5000多里,战胜了湘、粤、桂、黔等省敌军的围追堵截和自然界的无数险阻,历尽千辛万苦,付出重大代价,于12月24日和红3军(原红2军团)会师。红6军团不断将沿路情形汇报给中共中央,中央红军长征前期也基本上是沿着红6军团的路线行进的。红6军团胜利完成战略转移任务,为中央红军向湘西实施战略转移,起到了侦察、开路的先遣队的作用。

扩大红军是战斗动员的中心工作。1934年5月,中共中央和中革军委就发出通知,要求在3个月内扩大红军5万名。到6月30日,中央苏区实际完成扩红任务6.2万余名。9月1日,中共中央组织局、中革军委总动员武装部等5个单位,又联合发出通知,要求全苏区在9月动员3万名新战士上前线。到9月27日止,实际完成1.8万余名。这样,从这年5月中旬到9月,中央苏区共动员8万余名新战士充实到中央红军主力部队和地方部队。苏区人民积极响应党和苏维埃政府的号召,“父送子,妻送郎,父子一同上战场”的感人场景随处可见。

为筹措军粮,中共中央和苏维埃中央政府先后于1934年6月2日和27日,两次发出紧急指示,要求无论如何要在7月15日前完成24万担借谷计划。7月22日,又决定向苏区群众借谷60万担。这两次筹粮计划在苏区群众的支持下都胜利完成。

为补充武器弹药,红军各兵工厂加班加点生产。中央政府发出号召,动员苏区人民将拾到和存留的子弹、子弹壳、铁、铜、锡、土硝等物资,卖给政府。1934年6月至8月,中央苏区共收集铜8.2万斤、子弹壳1.8万斤、子弹14.09万发、白硝1.53万斤。此外,还发动苏区群众收集被毯2万余床、棉花8.6万余斤、军鞋20万双、米袋10万条。根据中革军委总卫生部的要求,中央外贸总局要求各外贸分局在两个月内突击采购价值10万元的中西药品,保障红军突围转移的医药供应。

为满足红军突围转移的军费需要,苏维埃中央政府财政部突击筹款150余万元。国家银行原在石城建立了一个秘密“金库”,保存了一批战争缴获和打土豪筹集的金银。突围转移前夕,这些储备也全被取出备用。

在“一切为了保卫苏维埃”“与敌人五次‘围剿’决战”等口号掩护下,中央红军战略转移工作是秘密进行的。8月,中共中央将撤离江西的决定传达到苏维埃中央政府的部长级和省委、省苏维埃政府主要领导一级的干部,并对各级干部的去留逐一作出安排。

对于战略转移的路线,中共中央也进行了调研。9月,毛泽东专程到于都,“主要任务是察看地形,选择突围的路线”。尽管他这时身体还十分虚弱,疟疾刚好一点,但仍立刻行动起来,召开各种调查会,寻找从敌占区或刚被敌军占领地区过来的商人和其他人员,详细了解敌军的动向。然后,毛泽东急电周恩来报告详情。这封电报的内容正是周恩来急需掌握的于都情况,从而更加坚定了中共中央从于都方向突围转移的决定。

中央红军战略转移前夕,广东军阀陈济棠想方设法与中共中央取得联系,派出密使带着亲笔信悄悄来到瑞金,希望与红军进行停战谈判。中革军委主席朱德于9月底致信陈济棠,表示愿就停止内战、恢复贸易、代购军火和建立抗日反蒋统一战线举行秘密谈判。10月5日,中共中央、中革军委派潘健行(潘汉年)、何长工为代表,同陈济棠的代表在江西寻乌罗塘进行了3天3夜的紧张谈判,最后达成就地停战、互通情报、解除封锁、相互通商和必要时相互借道等五项协议。由于这个秘密协定的签订,在中央红军突破敌军第一道封锁线进入广东境内时,陈济棠部基本上没有堵截,减少了红军的损失。

红军战略转移,是一次大规模的军事转移。如果没有周密和充分的准备,是不可想象的,当然也是不可能成功的。正如1935年10月15日陈云向共产国际报告中所说,中国共产党为西征做了多方面所必需的准备工作,西征的准备工作“完成得很出色”。

踏上征途

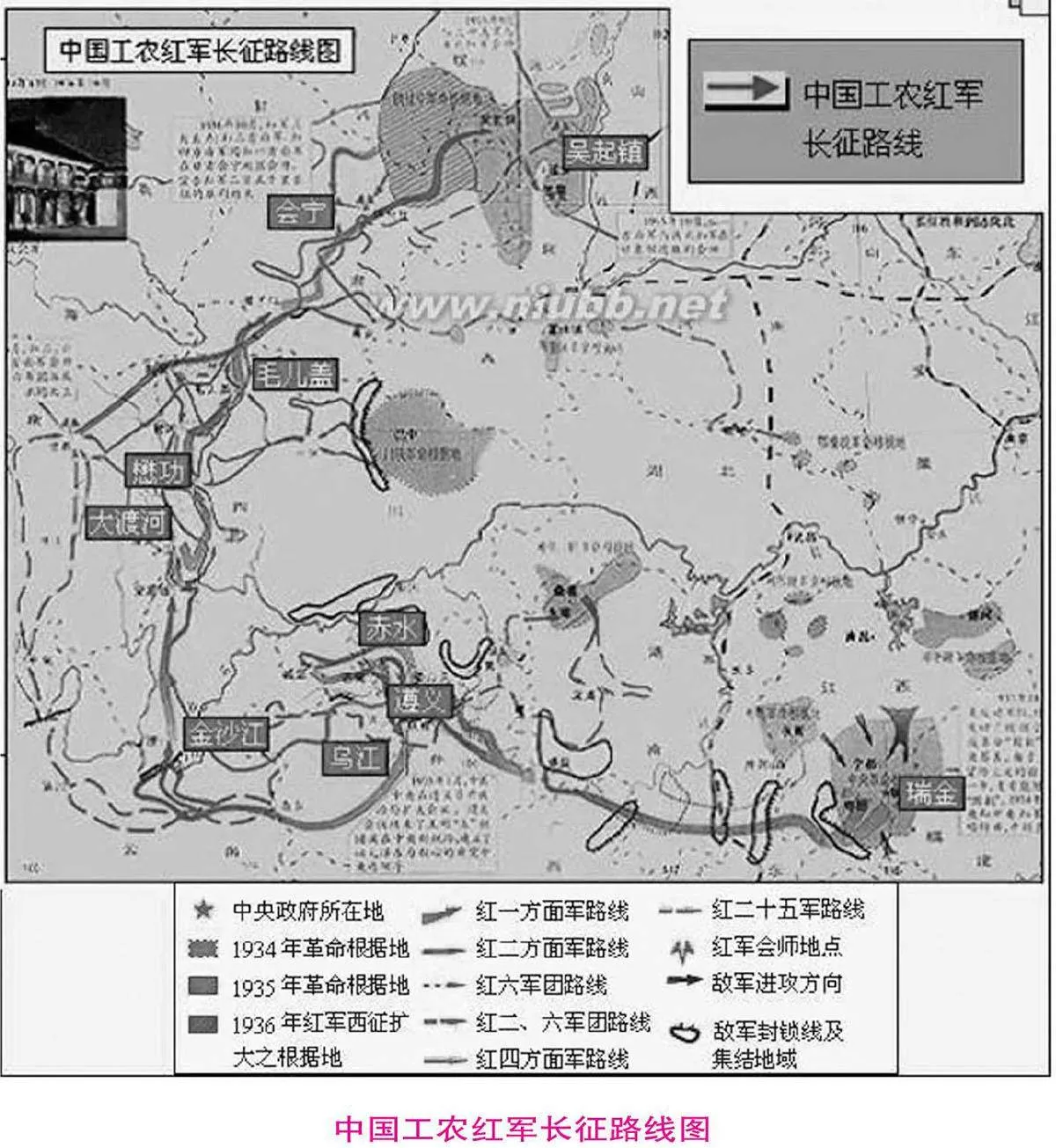

长征出发,包括红一方面军(中央红军),红2、6军团(后组成红二方面军),红四方面军以及红25军的长征。按照6月17日共产国际给中共中央的电报,中共中央和中央红军对战略转移进行了部署。中央红军长征以后,长江南北各苏区的红军主力也相继离开原来的苏区,开始长征。

红一方面军出发长征。1934年10月10日晚,中共中央、中革军委率领第一、二野战纵队,分别由瑞金的田心、梅坑地区出发,向集结地域开进。中央红军开始实行战略转移。时任中央局妇女部部长李坚真后来回忆:“离开瑞金那天,乡亲们看到红军一队队的走开,有的站在门前,有的站在路旁,流着眼泪望着我们走。我见着一位大娘把几个煮熟的鸡蛋放进一位战士的挎包里,又有一位大嫂拉着她的亲人,把一双新做的草鞋塞进他的背包里,啜泣着说:‘你快点回来噢!’”10月16日,中央红军各部队在于都河以北地区集结完毕,10月17日,按照中革军委颁布的《野战军渡河计划》,分别从于都、花桥、潭头圩(龙石嘴)、赖公庙、大坪心(龙山门)、峡山圩(孟口)等10个渡口南渡于都河(即贡水)。就这样,在茫茫夜色掩护下,千军万马离开了生活、战斗的中央苏区,告别了亲人,踏上了万里长征之路。

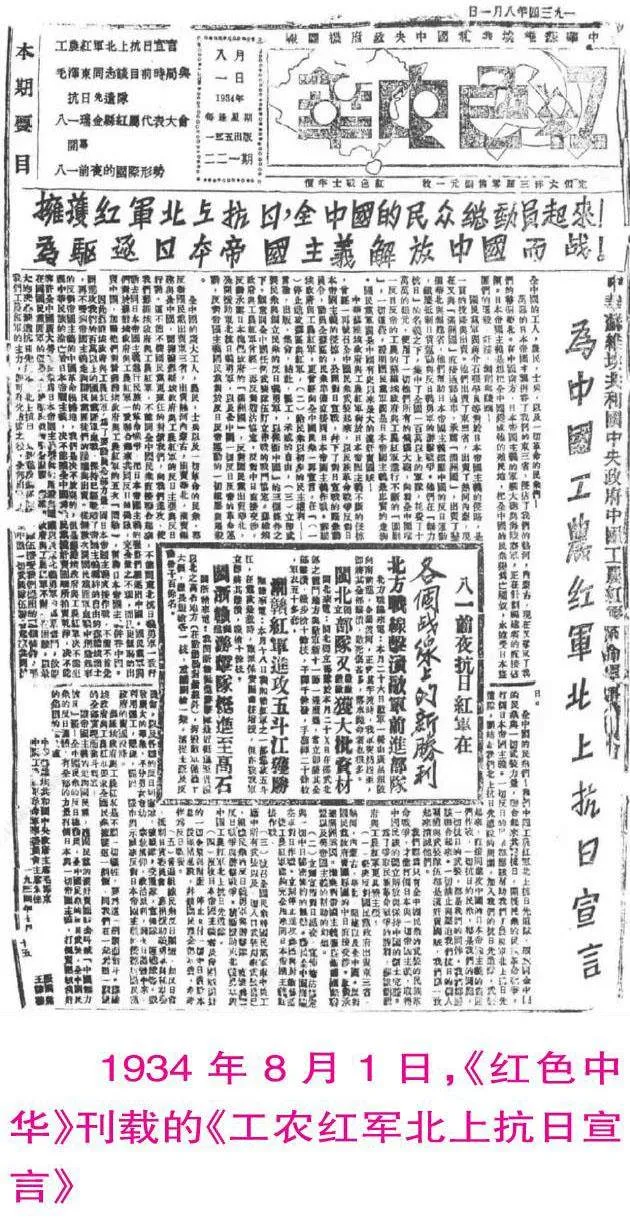

红25军出发长征。1934年11月11日,中共鄂豫皖省委召开第十四次常委会会议,决定立即率领红25军实行战略转移,为发展红军和创建新根据地而斗争;以平汉铁路以西鄂豫边界的桐柏山区或豫西的伏牛山区为目标;红25军对外称“中国工农红军北上抗日第二先遣队”。16日,红25军在省委书记徐宝珊、军长程子华、政治委员吴焕先和副军长徐海东的率领下,由河南省罗山县何家冲出发,向桐柏山进军,踏上了战略转移的征途。部队出发前,进行了政治动员;实行轻装,减少了不必要的辎重,妥善安置了伤病员;准备了行军物资,每人准备三天的干粮,两双草鞋。出发时,省委根据中共中央关于北上抗日的通知精神,对外发布了《中国工农红军北上抗日第二先遣队出发宣言》,号召一切不愿意做亡国奴的中国人,不分政治倾向,武装起来,一致抗日。同时声明:北上沿途,国民党如加阻拦,本军定将坚决扫除之。这有力地策应了中央红军的战略转移行动。

红四方面军出发长征。1935年3月,川陕苏区的红四方面军,为了贯彻向川甘边发展的方针,策应中央红军在川黔滇边界地区的机动作战,发起西渡嘉陵江战役。嘉陵江是四川省的四大河流之一,两岸山峦耸立,江面宽阔坦荡,中上游出没于高山峡谷之间,水流湍急,是一道难以逾越的天堑。为了制定可行的渡江计划,红四方面军总指挥徐向前、副总指挥王树声,率领孙玉清、杜义德及参谋人员,翻山越岭,长途跋涉,沿嘉陵江东岸察看地形,摸清敌情,选择渡口,先后行程一两百公里。3月28日夜,徐向前下达渡江命令。红四方面军于4月初渡过嘉陵江后,经过20天的激烈战斗,歼敌1万多人,解放了青川、平武、北川、梓潼等9座城镇。5月初,红四方面军主力继续西进,攻占茂县、理番等地,并以一部兵力占领懋功,策应中央红军北上。因此,从强渡嘉陵江起,红四方面军就实际开始了长征。

红2、6军团出发长征。1935年9月,蒋介石在追堵红一、红四方面军的同时,调集130多个团的兵力,对湘鄂川黔苏区发动新的大规模的“围剿”。中共湘鄂川黔省委和军委分会鉴于敌情严重,在苏区内难以粉碎敌人的“围剿”,于11月4日召开会议,决定按照中共中央和中革军委2月11日电报中关于“当必要时,主力红军可以突破敌人的围攻线,向川黔广大地区活动,甚至渡过乌江”的指示精神,转移到湘黔边广大地区,争取在敌军防守薄弱的贵州石阡、镇远、黄平一带相机建立新的根据地。11月上旬,红2、6军团集中在桑植,进行突围转移前的各种准备,包括思想动员、充实主力、安置伤病员、精简行装等,为顺利完成战略转移打下了基础。18日,贺龙下达南下突围命令。为了配合红2、6军团主力转移,军委分会决定红18师留在根据地内坚持斗争,向西佯攻,吸引迷惑敌人。19日,红2、6军团分别在桑植刘家坪的干田坝和瑞塔铺的枫树塔举行突围誓师大会。当天晚上,在贺龙、任弼时、关向应等人率领下,红2、6军团告别了经过艰苦斗争创建的湘鄂川黔苏区,告别了患难与共的父老乡亲,踏上了战略转移的漫漫征程。

随后,南方各主要苏区相继陷于敌手。在苏区坚持斗争的一部分红军和地方武装,开始了艰苦卓绝的三年游击战争。游击战争为红军长征出发和胜利作出了不可磨灭的贡献。

责任编辑:侍晓莎