震撼世界的“东方巨响”

2024-10-19赵维娜

1964年10月16日,我国自行研制的第一颗原子弹在新疆罗布泊爆炸试验成功,引起了全世界的瞩目。中国用事实向世界庄严宣告:中国人民依靠自己的力量,掌握了原子弹技术,打破了超级大国的核垄断。第一颗原子弹的成功研制,大大提高了中国的国际地位,世界战略格局也由此改变。60年来,“热爱祖国、无私奉献,自力更生、艰苦奋斗,大力协同、勇于攀登”的“两弹一星”精神始终鼓舞着一代代科技工作者忠诚报国、矢志奋斗。

激流勇进,“什么奇迹都可以创造出来”

核武器作为世界上最强大的武器装备,以其巨大的威力引起了各国的关注。美国于1945年7月成功实验爆炸了世界上第一颗原子弹,紧接着苏联、英国、法国也相继掌握原子弹技术。

早在美国研制原子弹时,中国共产党就开始与海外专家联系,希望他们能回国参与研制中国自己的“超级炸弹”,并通过这些专家和其他渠道购买所需的材料和设备。

1949年12月16日至1950年2月17日,毛泽东第一次踏出国门访问苏联。12月18日,他在与斯大林会见时提出,希望苏联帮助中国研制原子弹。访苏期间,毛泽东观看了苏联成功进行第一颗原子弹爆炸试验的新闻纪录片。他在归国途中再一次表达了中国要研制核武器的想法。毛泽东跟身边的工作人员说:“这次到苏联,开眼界哩!原来原子弹能吓唬不少人。美国有了,苏联也有了,我们也可以搞一点嘛。”

朝鲜战争期间,美国多次密谋使用核武器。当战争进入白热化阶段,美军甚至已经将核弹运送到了冲绳军事基地,只待议会一声令下,就会投向中国。美国挥舞的核大棒让毛泽东认识到,要消除核威胁就必须首先拥有核武器。他曾说:“在今天的世界上,我们要不受人家欺负,就不能没有这个东西(原子弹)。”

1952年6月,中国向苏联请求给予研制核武器方面的援助,但遭到拒绝。1954年10月,毛泽东向来访的赫鲁晓夫再次表达了希望苏联帮助中国研制核武器的想法:“我们对原子能、核武器感兴趣。今天想同你们商量,希望你们在这方面对我们有所帮助,使我们有所建树。总之我们也想搞这项工业。”赫鲁晓夫婉拒毛泽东的请求,但答应先帮助中国建设一座小型原子堆,同时培训干部,中方也可派人到苏联学习。

1955年1月,毛泽东主持召开中共中央书记处扩大会议时指出,中国也要搞原子弹,但我们不先攻击别人。别人要欺负我们,进攻我们,我们要防御,我们要反击。他说:“现在苏联对我们有援助,我们一定要搞好。我们自己干,也一定能干好!我们只要有人,又有资源,什么奇迹都可以创造出来。”

此后,党中央确定了“自力更生为主,力争外援和利用资本主义国家已有的科学成果”发展核武器、导弹事业的方针。随后,成立了以聂荣臻为主任的国防部航空工业委员会。核科技、核工业被列为我国科学技术长远规划的重点任务。国务院先后成立了研制导弹和原子弹的专门机构,一大批优秀科技工作者,包括许多在国外已经取得杰出成就的科学家,义无反顾地投身这一伟大事业中。

自力更生,独立自主研制“596”

经过多次谈判,1957年10月,中国和苏联签订了《国防新技术协定》,内容包括苏联将向中国提供一个型号的原子弹样品和全部生产技术资料。

1958年后,中苏关系急剧恶化。1959年6月,苏共中央在给中共中央的来信中明确提出:“为不影响苏、美、英首脑关于禁止核武器试验条约日内瓦会议的谈判,缓和国际紧张局势,暂缓向中国提供核武器样品和技术资料。”1960年7月16日,苏联撤走了在华工作的全部专家,并带走了研制原子弹的所有资料。

苏联的“背信弃义”,激发了中国人独立研制核武器的决心。此时正值三年困难时期。面对严峻形势,毛泽东发出“只有一条路,自己动手,自力更生搞出原子弹”的口号。

1960年初,中国人开始依靠自己的力量秘密研制原子弹。为了保密,中国第一颗原子弹研制工程内部代号定为“596”。“596”代表的1959年6月,正是苏联撕毁协定的时间。

1961年7月16日,中共中央作出《关于加强原子能工业建设若干问题的决定》,指出:“为了自力更生,突破原子能技术,加速我国原子能工业建设,中央认为有必要进一步缩短战线,集中精力,加强各有关方面对原子能工业建设的支援。”

经过两年多的艰苦努力,1962年下半年,研制人员基本弄清了原子弹研制各环节的原理。8月,研制人员向党中央和毛泽东报送《关于自力更生建设原子能工业情况的报告》,提出争取1964年,最迟1965年实现第一颗原子弹试爆的总体目标,得到了毛泽东的首肯。

10月30日,罗瑞卿向中央递交《关于加强原子能工业领导问题的报告》。报告指出“力争在1964年爆炸第一颗原子弹”,并建议在中央直接领导下成立一个专门委员会,加强对原子能工业的领导。邓小平11月2日批示:“拟同意,送主席、刘、周、朱核阅。退瑞卿。”11月3日,毛泽东阅后批示:“很好,照办。要大力协同做好这件工作。”

11月17日,中央15人专门委员会成立,周恩来任主任。中央专委堪称新中国成立以来级别最高、权威最大的工程指挥部,成立不到两年时间,召开了9次会议,讨论并解决了100多个重大问题。三次请示,敲定“零时”时间

在举国之力支持下,负责核工业与核武器的第二机械工业部研究进展迅速。1964年9月1日,我国正式试验用的原子弹已经加工好,各项准备工作也基本到位。不久,核武器试验总指挥部成立,张爱萍任总指挥。

鉴于核武器的特殊性质,确定我国首次核试验的爆炸时间,不仅是技术问题,更是政治战略问题。考虑到国际影响、美国图谋破坏等情况,周恩来提出了“早响”和“晚响”两个方案,报请中央政治局常委会讨论。毛泽东认为,“原子弹是吓人的,不一定用,既然是吓人的,那就早响”。最终,他敲定爆炸时间:1964年10月。

9月23日下午,周恩来召集会议,对试验相关工作进行具体部署。他要求指挥部与中央联系全部用暗语密码。因为核试验的原子弹是球形,“老邱”被用来指代原子弹,起爆时间被称为“零时”。

“零时”到底是什么时候,关键要看天气条件。根据试验场的气象预报,10月15日到20日之间有一次符合实验条件要求的好天气。于是,指挥部向周恩来作书面报告,提出拟将第一颗原子弹爆炸的日期选定在10月15日到20日之间。周恩来表示由指挥部根据现场气象情况决定起爆日期和时间,并在决定后上报。

气象预报人员昼夜反复研究气象变化,直至10月14日下午6时提出起爆日期拟定为16日,15日12时进一步提出具体时间为16日下午3时。周恩来先后两次批复同意。

就这样,“老邱”的起爆“零时”经三次请示和批复后最终确定下来。腾空而起,石破天惊天下晓

16日14时30分,张爱萍等进入距离爆心约60公里的白云岗观察所。此时的罗布泊一片寂静,研制核装置的邓稼先、陈能宽等科技专家和工作人员几乎屏住呼吸,紧张而激动地等待着试验时刻的到来。“10,9,8……3,2,1”,引爆进入倒计时。北京时间15时,随着主控室指挥员一声令下,爆心区一股强烈的闪光之后,便是惊天动地的巨响,巨大的火球转为蘑菇云腾空而起,震惊了全世界。

试验后,毛泽东曾三次提出,是否真的是核爆炸,要查清楚,要让外国人相信。经过有线电遥测探头、防化部队以及各方面的观察检测,专家肯定是核爆炸。经过严格论证,我国第一颗原子弹核装置的理论设计、制造和装配工艺以及测试方法、控制设备都达到了比较高的水平。

至此,毛泽东才同意正式公布我国成功爆炸了第一颗原子弹。消息先是在内部宣传。当天17时左右,中央领导接见音乐舞蹈史诗《东方红》演职人员时,周恩来激动地把试爆成功的消息告诉了大家。顿时,全场欢声雷动。周恩来要求大家在电台没有广播之前,先不要随便传播。

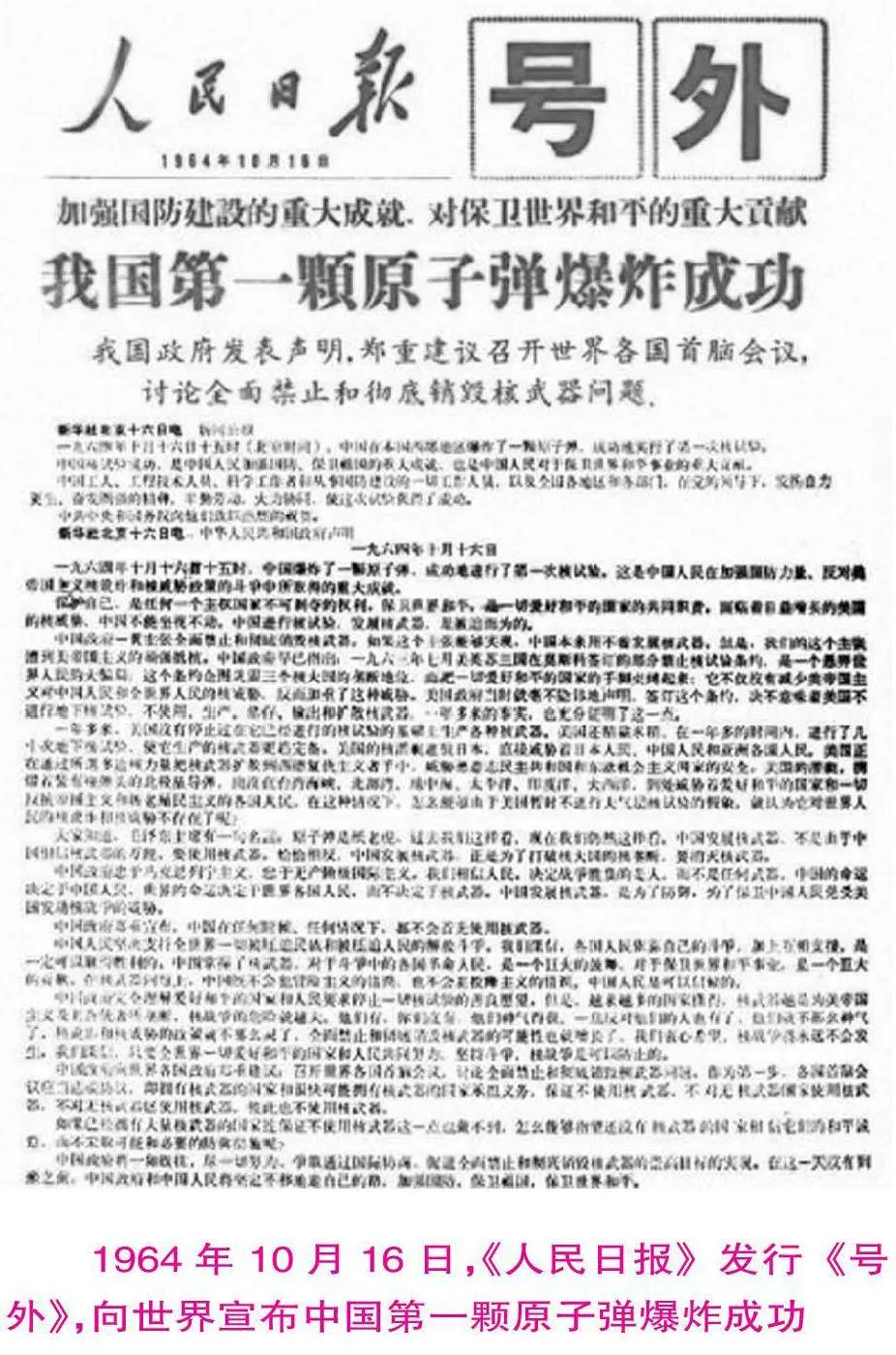

接着,日本和美国很快宣布中国在西部爆炸了原子弹。经毛泽东同意,正式向全世界公布这一消息。中央人民广播电台于当天23时广播了新华社关于中国第一颗原子弹爆炸成功的《新闻公报》。午夜时分,《人民日报》刊发了红字《号外》。10月17日,就在我国第一颗原子弹爆炸后的第二天,周恩来总理致电世界各国政府首脑,阐明中国对于核武器问题的原则立场:中国政府一贯主张全面禁止和彻底销毁核武器,中国进行核试验、发展核武器,是被迫而为的。中国掌握核武器,完全是为了防御,为了保卫中国人民免受核威胁。中国政府郑重宣布,在任何时候、任何情况下,中国都不会首先使用核武器。

由此,中国成为全球第五个有能力自行研制原子弹并进行核试验的国家。

捷报频传,历史永远值得铭记

1964年,中国自主研制的第一颗原子弹的试验成功,成为我国核武器发展史上第一个里程碑,为后续科技进步奠定了重要基础。随后,1966年10月27日,我国第一颗载有核弹头的地地导弹飞行爆炸成功;1967年6月17日,我国第一颗氢弹空爆试验成功;1970年4月24日,我国第一颗人造地球卫星“东方红一号”发射成功。

“两弹一星”的研制成功,是新中国建设成就的辉煌标志。无数科研工作者孕育和践行了“热爱祖国、无私奉献,自力更生、艰苦奋斗,大力协同、勇于登攀”的“两弹一星”精神。

广大科研工作者始终把自己同国家和民族的命运紧紧联系在一起。在技术空白、物质匮乏、环境恶劣的条件下,他们白手起家,在高原工作几十年。很多科学家放弃国外优渥的条件,隐姓埋名,以身许国。钱学森的“我活着的目的就是要为全体中国人民服务”,王淦昌的“我愿以身许国”……生动诠释了热爱祖国、无私奉献的精神。正是这种精神激励他们创造了中国科技史上一个又一个奇迹。

1962年,在我国第一颗原子弹研制的关键时刻,毛泽东特别批示“要大力协同做好这件工作”。在中央统一领导下,全国“一盘棋”,集中26个部委、20个省区市、1000多家单位的科技人员大力协同、集中攻关。实践表明,万众一心是不断战胜前进道路上各种风险考验、在爬坡过坎中推动事业发展的活力源泉。

在新一轮科技革命和产业变革突飞猛进,科技革命与大国博弈相互交织的今天,“两弹一星”精神依旧闪耀时代光芒,指引感召一代又一代中国人勇攀高峰,奋斗报国。

责任编辑:侍晓莎