奋力绘就“强富美高”新徐州绚丽篇章

2024-10-19

党的十八大以来,徐州市坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在高质量发展道路上踔厉奋发、勇毅前行,各项事业发展取得历史性成就,“强富美高”新徐州建设展现出更加可观可感的现实模样。特别是党的十九大后,习近平总书记首次地方视察就来到徐州,聚焦高质量发展作出重要指示,为徐州新时代发展提供了根本遵循和科学指引。全市上下牢记嘱托、感恩奋进,坚决贯彻中央和省委决策部署,聚焦高质量建设淮海经济区中心城市,高水平全面建成小康社会,中国式现代化徐州新实践扎实起步开局,绘就了新时代徐州高质量发展的绚丽篇章。

综合经济实力大幅跃升

坚持“工业立市、产业强市”不动摇,集中力量培育壮大“343”创新产业集群,前瞻性谋划布局未来产业,营造全国一流营商环境,为高质量发展打牢坚实的产业支撑。全市地区生产总值连跨四个千亿元台阶,2023年达到8900.44亿元,经济总量排名全国地级以上城市第28位,经济总量占淮海经济区20.71%,1 1项经济指标居区域首位,老工业基地转型出关,成功获批国家老工业城市和资源型城市产业转型升级示范区、国家可持续发展议程创新示范区、国家服务业综合改革试点城市等国家级试点示范。

传统产业实现系统重构。“十三五”期间,以壮士断腕的勇气实施钢铁、焦化、水泥、热电四大传统行业布局优化、转型升级和化工产业安全环保整治提升行动,18家钢企压减至3家,市区12家焦化厂全部关闭,62家水泥企业压减至15家,24家燃煤电厂压减至15家,四大传统行业由115家压减至36家,化工行业由365家压减至71家,全市累计关闭“散乱污”企业1万多家。经过强力整治,四大行业实现脱胎换骨、涅槃重生,基本形成了产业规模适度、能耗水平较低、产品特色鲜明、空间布局合理、环保措施完善的产业发展新格局,实现了由老工业基地向国家产业转型升级示范区的凤凰涅槃。

实体经济根基更加稳固。制定培育十大创新产业集群行动计划,建立“四个一”工作机制,大力提升工程机械、绿色低碳能源、新材料产业规模和能级,持续壮大优势创新产业集群,工程机械、绿色低碳能源两个集群规模实现超千亿,工程机械获批国家级先进制造业集群,进入世界级先进制造业集群培育池,“中国工程机械之都”地位不断巩固;加快培育数字经济、集成电路与ICT.医药健康、安全应急等新兴创新产业集群,深入实施数字经济发展三年行动计划,安全应急产业纳入部省共建,入围国家中小企业特色产业集群;全力推动精品钢材、高端纺织、食品及农副产品加工等特色创新产业集群提档升级。2023年,全市集群规上工业产值达到5505亿元,绿色低碳能源产业产值达到1327亿元、增长8.1%,高端纺织、食品及农副产品加工产业产值分别增长38.8%和8.1%,数字经济核心产业营业收入增长9.1%。徐州机械入选国家“数字领航”企业,徐工汉云双跨工业互联网平台跃居全国第二,徐州市位列全国先进制造业百强市第22位。生产性服务业多元发展,金融服务中心加速构建,淮海国际博览中心、人力资源服务产业园等平台功能持续提升,成功入围国家综合货运枢纽补链强链建设城市和国家物流枢纽建设城市名单;生活性服务业提质增效,中心商圈成为省内仅次于南京新街口的第二大城市核心商圈和淮海经济区消费地标,杉杉奥特莱斯、海洋极地世界相继开园运营,国际消费中心城市加快建设。

科技创新动能加速汇聚。深入实施创新驱动发展战略,获批国家可持续发展议程创新示范区,成为江苏省唯一获批城市,高分通过国家创新型城市验收,“徐州科创圈”作为三大科创圈之一纳入江苏创新布局。云龙湖深地实验室、高端工程机械及核心零部件制造业创新中心等科创平台加快建设,工程机械65类核心零部件实现自主可控,集成电路领域大硅片和光刻胶、生物医药领域“四高一抗”和中枢神经药、安全应急领域矿山和消防安全装备产品行业领先,国内首颗矿用遥感卫星“矿大南湖号”发射升空。2022年,高新技术企业达到1172家,数量实现五年翻两番,全市人才资源总量达183万人,万人发明专利拥有量增幅居江苏前列,入选国家知识产权强市建设示范城市。2023年,科技创新实力稳步提升。年末拥有省级以上科技创新平台249个、孵化器54个、众创空间41个。全年新增高新技术企业627家,万人发明专利拥有量33.81件,比上年增加5.5件。

谱写新时代“汉风华章”

深入挖掘国家历史文化名城富矿,坚定文化自信,秉持开放包容,坚持守正创新,加快建设文化强市,提升城市文化软实力,为现代化建设筑牢文化根基。

优秀传统文化焕发活力。加强历史文化保护传承,精心打造纵贯主城南北的城市文脉,户南巷、城隍庙复建、徐州博物馆改扩建等工程扎实开展,彭城广场重新开放,城下城遗址博物馆正式开馆,系统化梳理挖掘历史记忆、古城符号和文化元素,串点成线,连片成面,聚力打造展示历史文化名城新形象的“城市会客厅”,推进历史文化资源实现创造性转化。抓好大运河徐州段建设,加快推进窑湾核心展示园、荆山桥邑文化生态公园等工程,打造传承弘扬地方优秀传统文化的重要地标。深入实施徐州地域文明探源工程,扎实推进非遗系统性保护,建好用好汉文化景区、龟山博物馆景区、户部山历史文化街区等遗存项目,加快实施狮子山楚王陵、花厅考古遗址公园建设,更好厚植历史底蕴、续写时代华章。

城市文化魅力更加彰显。汉文化品牌魅力不断彰显,突出“汉文化、徐州味、烟火气、时尚潮”元素,持续办好汉文化旅游节、汉文化论坛、徐州文博会等重点活动,大力招引培育建设一批重点文旅项目,推动徐州乐园、欧乐堡海洋极地世界等“五大”主题乐园互联互动,不断放大“快哉徐州”“国潮汉风”等文旅品牌影响,进一步彰显徐州历史文化名城的独特魅力。牵头成立“淮海经济区文艺联盟”,深入实施文艺作品质量提升工程,以“舞动汉风”文化惠民工程为引领,常态化办好“文化进万家”“戏曲进校园”等文化惠民活动,加快徐州大剧院、博物馆等文化重点场馆的规划建设和改造提升,培育打造戏剧《燕子楼》《大运河畔》等文艺精品,打磨推广歌舞剧《攀登-攀登》、实景演出《彭城风华》等经典作品,不断提升城乡公共文化服务标准化、均等化水平。大力推进书香城市建设,开展文化进万家、千场文化活动进农村,为基层群众提供更加优质、更加富足的“精神文化食粮”。持续办好各类品牌赛事,推动竞技体育和群众体育协调发展,为国家输送更多优秀体育人才。

社会文明程度不断提升。深入学习贯彻总书记在徐州视察淮海战役纪念馆时的重要指示精神,创新实施传承弘扬王杰精神“五个一”系列活动和淮海战役等革命精神“三进”教育工程,王杰精神被党中央批准第一批纳入中国共产党人精神谱系,成功举办淮海战役革命精神全国高层论坛、中国-徐州红色文化学术大会等重量级活动,建好用好“淮海e站”全省有线红色宣教平台,在京启动“人民的胜利”淮海战役革命文物全国巡展活动,持续推动红色基因、红色血脉在古彭大地赓续弘扬、绽放出新的时代光芒。深入践行社会主义核心价值观,健全为民惠民、常态长效、全员全域的创建工作机制,扎实开展争做文明“十在”徐州人和“德耀彭城”主题活动,“中国好人”“江苏最美人物”“江苏好人”“新时代江苏好少年”上榜人数居全省第一方阵,荣获全国文明城市等荣誉称号。全面提升各级新时代文明实践阵地建设质效,全域推广“马庄经验”,广泛推行新时代文明实践活动“夜模式”,精准化、常态化开展文明实践志愿服务,培育一批特色文明实践志愿服务品牌,更好地在服务群众中凝聚和引领群众。

群众获得感、幸福感、安全感不断增强

深入践行以人民为中心的发展思想,全面加强以保障和改善民生为重点的社会建设,坚持尽力而为、量力而行,一件事情接着一件事情办,一年接着一年干,人民生活全方位改善,社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平大幅度提升,营造了人民安居乐业、社会安定有序的良好局面。

收入保障水平提升。深入实施脱贫致富奔小康工程,强力推进丰县湖西老区、黄墩湖滞洪区、黄河故道沿线等片区整体帮扶,62.78万建档立卡低收入人口、269个经济薄弱村全部脱贫达标。扎实推进中等收入群体扩围增收,积极实施八项富民工程、就业促进“十大行动”、农民收入十年倍增计划,持续拓宽居民“四项收入”增收渠道,全市城镇居民和农村居民收入增长连续多年跑赢GDP增速、高于全省增速,2023年分别为44796元和27065元、年均增长5.1%和7.4%。织密织牢社会保障网,城乡最低生活保障标准实现“十连增”,企业退休人员待遇、城乡居民养老金连年调增,被征地农民、退捕渔民、困难群体应保尽保,长护险和镇街“15分钟医保服务圈”实现全覆盖,“惠徐保”获评全国多层次医疗保障优秀案例。

公共服务提标扩面。高质量做好普惠性、基础性、兜底性民生建设,有序扩大优质教育资源供给,优质幼儿园覆盖率超过90%,基础教育学生数长期居全省首位,高考综合成绩进入全省中等行列;三级医院实现县域全覆盖,三甲医院总量居全国地级市前列、淮海经济区首位,医疗服务辐射苏鲁豫皖四省20个市、近1.2亿人口;完善“一老一幼”关爱服务体系,建成各类养老机构214家,新建农村留守儿童和困境儿童“关爱之家”71个,高质量发展成果更多更公平惠及全体人民。

治理效能不断增强。“一面红旗”强引领,在江苏率先出台各领域支部建设工作标准,健全完善“党委抓支部、支部管党员、党员带群众”组织体系,基层战斗堡垒进一步建强。“三治融合”提效能,持续擦亮“有事好商量”基层协商民主品牌,着力打造矛盾纠纷多元化解“一站式”平台,加快“三官一律”下基层、进网格,推动自治、法治、德治有机结合、衔接互补。“五级联动”聚合力,统筹推进数字政府、数字社会、智慧城市建设,1个市级、11个县级、167个镇街社会治理中心实体化运作,市、县、镇、村、网格实现上下贯通、协同发力。深入推进平安徐州、法治徐州建设,全力保障粮食、能源资源、重要产业链供应链安全,加强重大疫情防控救治体系和应急能力建设,着力构建大安全大应急框架,进一步提高预防预警和应对处置各种“黑天鹅”“灰犀牛”事件的能力。

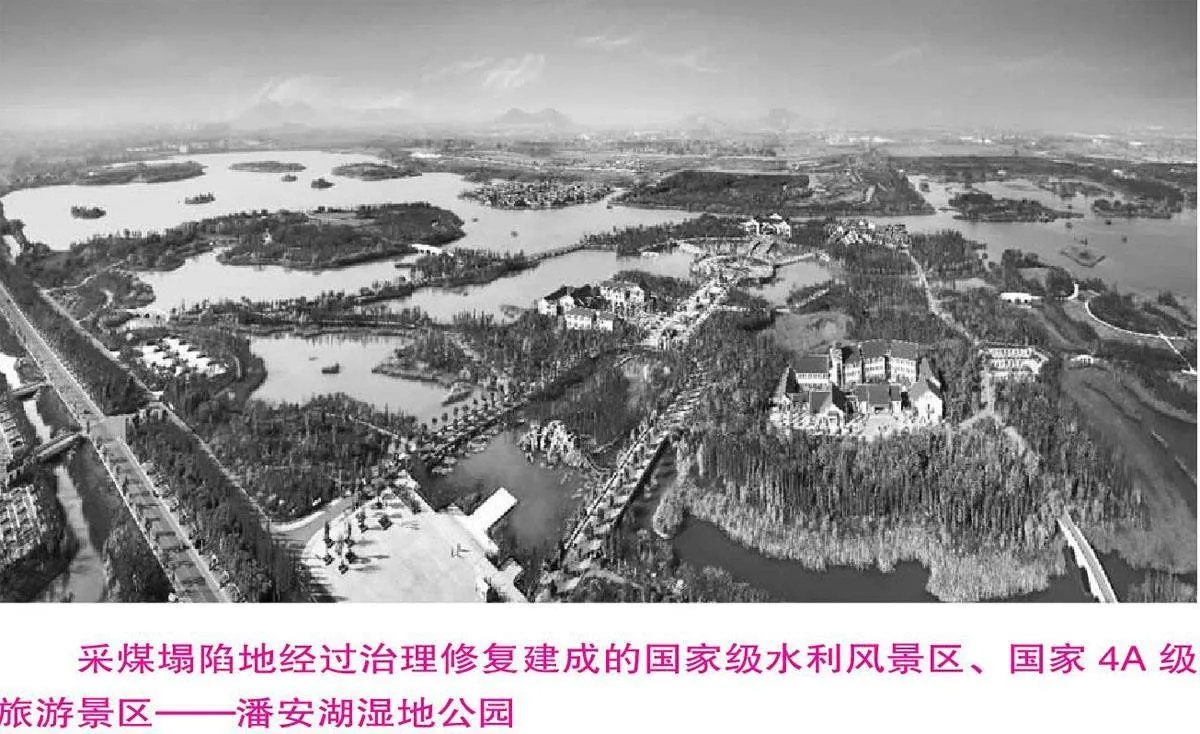

打响“一城青山半城湖”城市新名片

深入贯彻习近平生态文明思想,牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念,推动生态环境质量发生脱胎换骨的变化,成功实现由“一城煤灰半城土”向“一城青山半城湖”的华丽转身,先后荣获国家环保模范城市、全国文明城市等荣誉称号,荣膺国家生态园林城市、中国人居环境奖、联合国人居奖,获批建设国家可持续发展议程创新示范区,走出了一条老工业基地和资源型城市以生态文明优化发展的特色之路。

污染防治攻坚战向纵深推进。深入推进蓝天、碧水、净土保卫战,持续改善生态环境质量,牢牢守住生态环境安全底线。大力开展臭氧和PM2.5污染协同治理,狠抓扬尘污染、移动源污染治理和排放大户深度友好减排,加强秸秆禁烧管控。2023年徐州市市区环境空气质量达到二级以上天数为241天,优良率66%。大力开展“碧水清源”专项整治行动,综合实施河道园林景观提升、水环境综合整治、水系贯通等工程,分步推进城市雨污分流工程建设,基本消灭市区建成区黑臭水体,地表水考核断面完成省定考核目标任务,以全国总分第一的成绩获评全国水生态文明城市,丁万河成功入选全国首届十佳“最美家乡河”。加强土壤环境治理,以农用地和重点行业企业用地为重点,开展土壤污染状况调查,在全市设置国控点位120个,省控监测点位10个,全市重点建设用地安全利用率保持在100%。获批全国首批、省内唯一“无废城市”建设试点,在全国地级市率先制定《工业固体废弃物管理条例》,建成运行徐州市危险废物智慧管理信息平台,“三统筹”投融资模式获生态环境部大力推广。

生态建设和修复治理成效显著。制定出台《关于加快推进美丽徐州建设的意见》,坚持美丽公园城市、美丽田园乡村、美好文明家园协调推进,进一步完善生态文明建设政策设计。积极参与江淮生态大走廊建设,筑牢“两湖两河三山多片区”生态本底,全面筑牢全域生态安全屏障。2019年,在全国率先制定实施《生态修复专项规划》和《生态修复三年行动计划方案》,大力推广潘安湖、珠山宕口公园等治理经验,统筹推进“山水林田湖草矿城村”多要素国土资源整治,推出六大类104项生态修复工程,治理采煤沉陷区28.64万亩、采石宕口202处,陆续打造出安国湖国家湿地公园、卧牛山公园、拖龙山公园、五山公园等一批新的生态修复亮点工程,加快推动“城市伤疤”变为生态氧吧,形成了具有鲜明徐州特色的“生态修复+”治理模式。2019年6月,徐州与联合国人居署联合向世界发布《黄淮海平原采煤沉陷区生态修复技术标准》《采石宕口生态修复技术标准》两部技术标准,为中国乃至世界上其他同类城市生态修复提供了技术参考。大力实施显山露水、精品园林、林相优化等生态工程,对市区72座山峦、3条河流、7个湖泊进行景观再造,打造云龙湖、云龙山、云龙公园“三云”生态品牌,云龙湖风景名胜区获评国家5A级景区。持续开展大规模国土绿化行动,先后实施两轮“进军荒山”计划,建成主城区开放式园林绿地240个,人均公园绿地面积16平方米。至2023年,全市林地面积达425余万亩,完成绿化造林17.5万亩,全市森林覆盖率27.8%、连续17年位居全省第一,建成区绿化率43.8%、居全省第二,成功举办第十三届中国(徐州)园林博览会,获评江苏省绿色建筑示范城市,并列入住建部绿色城市创建12个试点城市之一。

绿色低碳发展有序推进。坚定不移践行绿色低碳发展理念,积极稳妥推进碳达峰碳中和,加快构建绿色低碳循环的经济体系。发展壮大循环经济,以建设全国节能减排财政政策综合示范市和循环经济示范城市为契机,大力发展循环经济产业,开发利用“城市矿山”,完成13个省级以上园区循环化改造,形成生产系统和生活系统循环链接的城市资源循环利用网。积极发展低碳经济,着力调整产业、能源、交通运输结构,强化高能耗、高污染、低水平“两高一低”项目源头管控。“十三五”期间,全市单位GDP能耗累计下降34.5%,降幅全省第一,煤炭消耗减少1798万吨,占全省减少总量的38%,地区二氧化碳排放总量减少4280万吨,下降约42.7%,超额完成省“十三五”目标。着力构建绿色产业体系,加快制造业绿色改造升级,实施节能改造项目100个以上,建设省级绿色工厂17家,国家级绿色工厂7家,总数居苏北第一。大力倡导绿色低碳生活方式,推广应用节能低碳型交通装备和设施,建设绿色低碳智慧交通体系,推进全国绿色出行达标城市建设,广泛倡导简约适度、绿色低碳的生活方式,形成建设绿色家园、美丽家园的共识合力。

新时代的“大风歌”铿锵有力,新征程上“冲锋号”催人奋进。徐州市将全面贯彻落实党的二十届三中全会精神和习近平总书记对江苏工作的重要讲话重要指示精神,坚决扛起拓展江苏发展纵深、打造江苏高质量发展强劲支点的重大使命,与时俱进赋予“强富美高”新徐州现代化建设新的实践内涵,以更高站位、更大格局高质量建设淮海经济区中心城市,为江苏“继续走在前列”作出更大徐州贡献!

(执笔人:王利、张颖颖、陆刚、张彦)

责任编辑:侍晓莎