第一横河:穷的、富的,看尽水巷人家百般生活

2024-10-18丁云

过军桥下,向西便是第一横河。

第一横河并不是简简单单一条由西向东的河流,而是有南北两个分支,更像一个“匚”字形,北条分支自阊门水关桥开始一路向东直抵娄门,流入护城河;南条分支短点儿,西自阊门水关桥起,经至德桥,东行至过军桥,入第二直河。

中市河:观览错落优质的水巷民居

过军桥在宋《平江图》上,同样的位置,名“南过军桥”。清康熙《志》载:“崇真宫东,名南过军桥。”以西,是悠长的第一横河水道。南条分支,水巷与陆巷并行,连宽度都差不多。

顺着水巷幽幽暗暗,不远处是崇真宫桥。因此清康熙《志》说南过军桥,应该更确切地点出在崇真宫东南。崇真宫正北,是崇真宫桥,据说仇英曾住过。当年裸露出来的墙砖上还刻着字。在此旧址上改建的居民院子里有一棵一到秋天就巨漂亮的银杏树,也不知树与仇英到底有没有关系。崇真宫桥是苏州历史建筑。宋《平江图》上称作为“宫桥”。

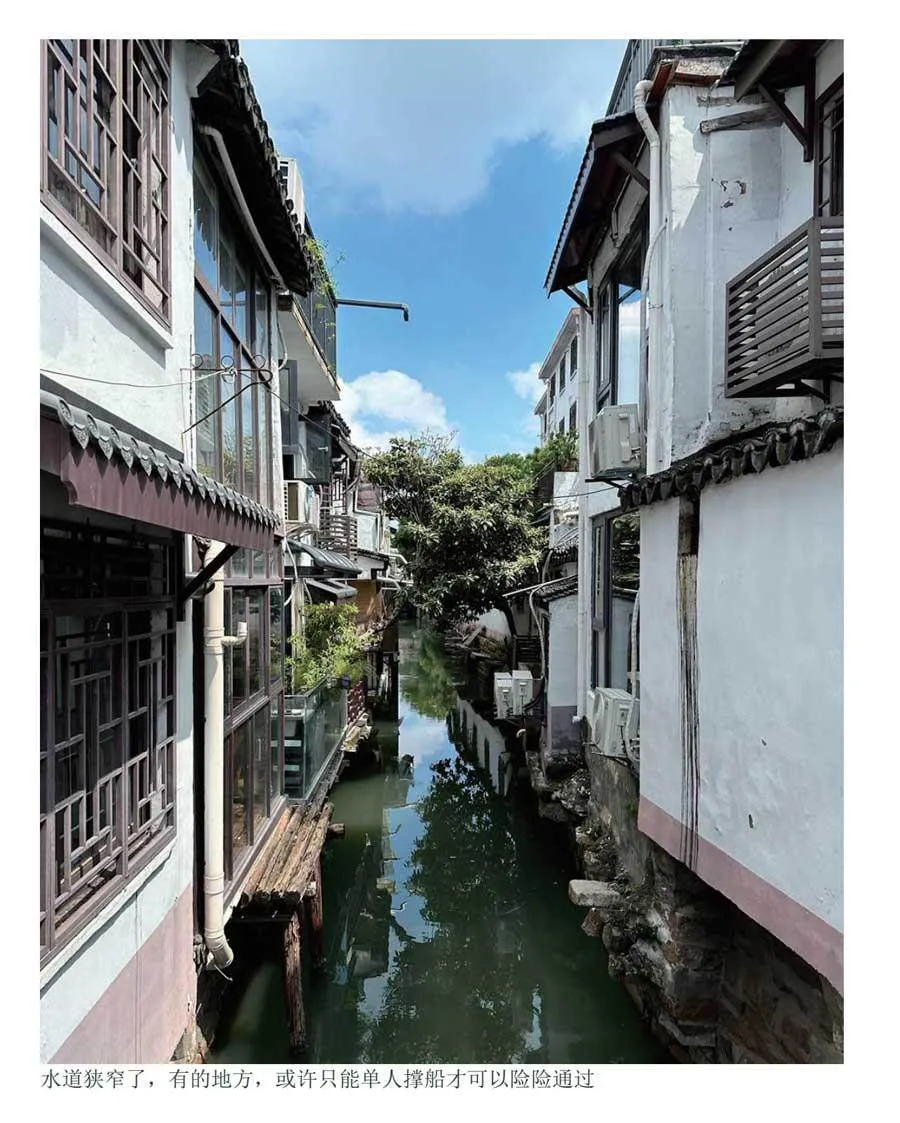

这一段的水道很狭窄。可能与人多地少,民宅向河道要了空间有关。但到下一座中市桥,河面一下子变得开阔起来。这才是第一横河的气势。

蓝天白云,清水绿植,两岸民居,临水临街,真是处处有细节,那么耐看。这里是一河一街一房,一侧街巷,河道在中间,一侧为民居建筑。临街民居,在漫长的岁月里修修补补,形制逐渐发生着变化;沿河有供人休憩的条石座椅,以及带有柴米油盐气息的晾衣架;错落有致的临河民居与各个不同的沿河石阶又在岁月的磨砺中成长创造出一种和谐的美。

中市桥“长”得一般,桥下是中市河,两岸却很有看头,有苏州水巷民居的现代景致,临水人家的小院别有风情。

往西,又一座桥。不知桥名,按宋《平江图》上,是有一座“红桥”的。河道又恢复了狭窄面貌,但房基延伸出来的条石蛮有意思。有的是排成斜角倾斜状,一看就是进屋的台阶;有的只有单条,大概是用来拴船用的。

再往西,有张广桥、皋桥、至德桥,都是古桥名。

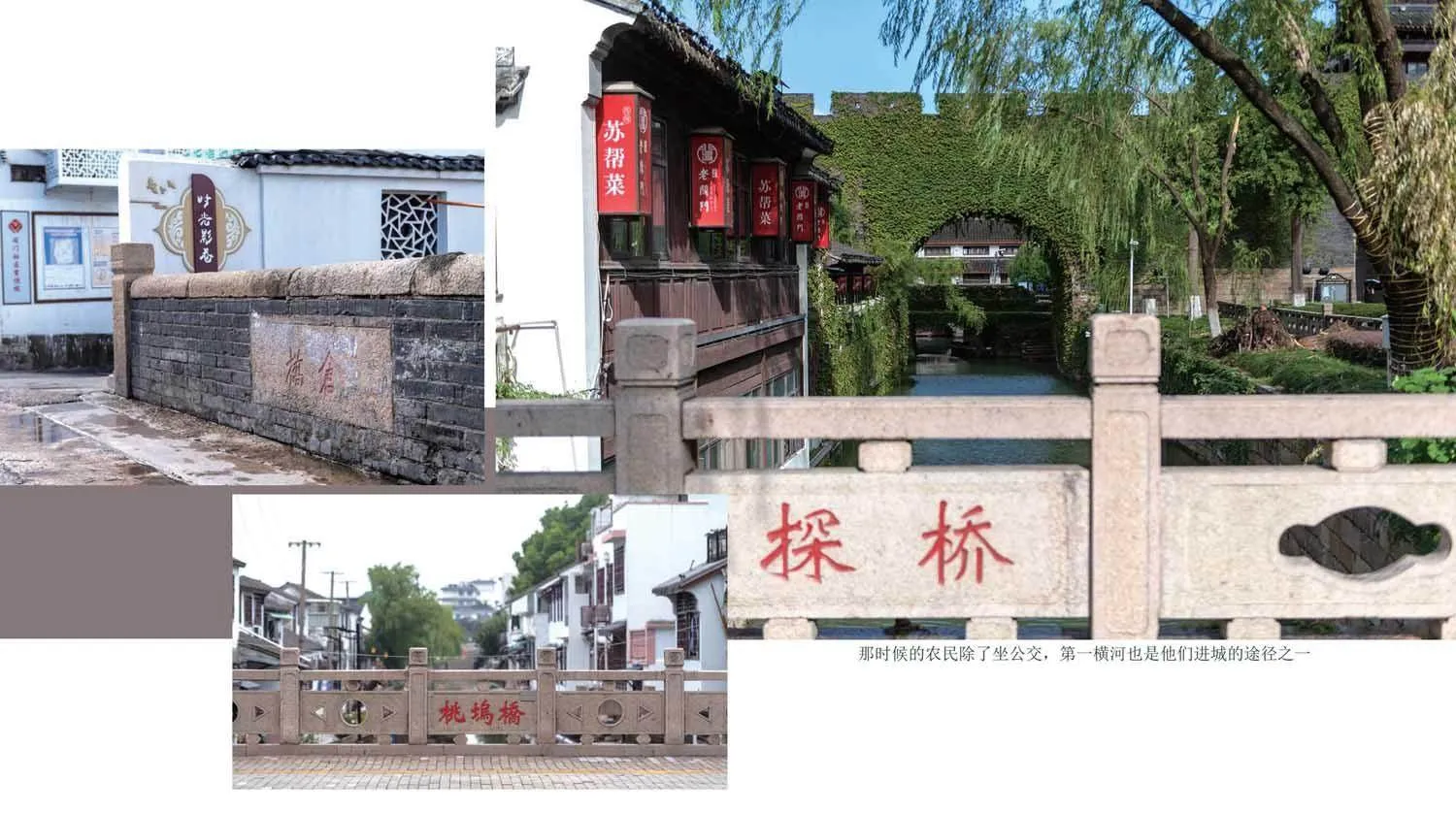

东中市一到皋桥,桥面收窄,就进了西中市。这地方从前特别热闹,两边开着密密的门市,沿路有许多进城的农民,以塑料包扎带编织的大篮子盛放着他们带来的农产品,地上还横一根大扁担。想来那时候的农民除了坐公交,第一横河也是他们进城的途径之一。到了皋桥就开始嗨起来了,不仅因为这一段的沿途商品丰富,愈加眼花缭乱,过阊门就是石路了,热闹不减。

但“胖瘦不均”的水道到了这里就更狭窄了,有的地方,或许只能单人撑船才可以险险通过。两边的房屋距离靠得太近了,背对着的房屋相互之间真是一眼就能看得清清楚楚。

泰伯庙在南宋叫“至德庙”,门口的桥称之为“庙桥”,最近重修后桥名改名为“至德桥”,第一直河之水流经桥下。

这般狭窄,待过了仓桥,河道水面又变得宽阔起来。居民在岸边放置了花草和靠背座椅,可以对着河边小憩。水面上吹来阵阵小风,很是惬意,这才有了官河的架势嘛。

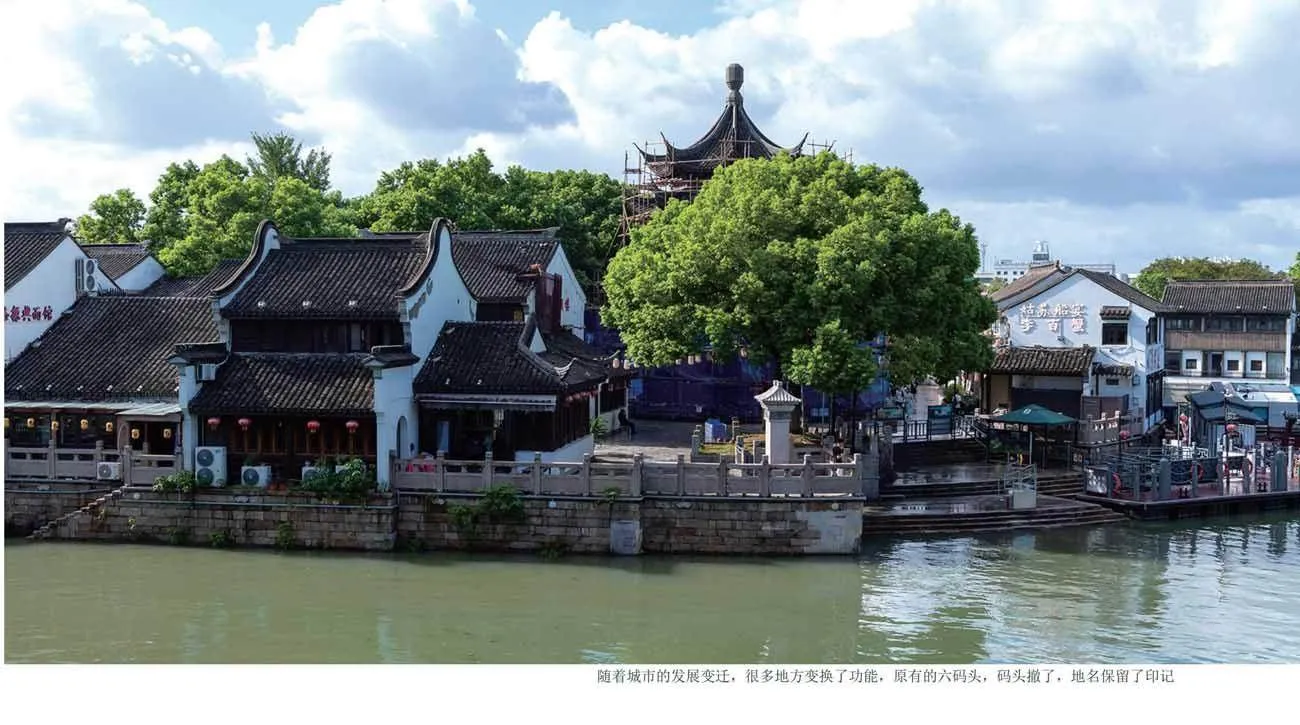

随着城市的发展变迁,很多地方变换了功能,原有的六码头,码头撤了,地名保留了印记,指引有心人访古,比如盛泽码头。第一横河穿过宝源桥,附近有条巷子叫盛泽码头。一条这么窄的巷子叫什么码头?更何况,附近水面简直是细溜溜的一条。地名封存了当年辉煌。东接阊门内下塘街,西至阊门内城河边的盛泽码头,在清代是将丝绸用庄船运至苏州后的专用码头及货栈,这里是盛泽丝绸集散之地。所以,这里当年的水面应该更宽阔,只是码头裁撤后,人们才利用空余地加盖了大量房屋。

再往西,过阊门便是护城河,或者说外城河,或者说是出城了,而上塘河、山塘河、中市河、北濠口与护城河五条水系在这里汇聚而成“五龙汇阊”。

桃花坞河:看见不紧不慢的沿水生活

向北稍势一转,过里水关桥,与阊门横街并行,很快便与第一横河的北条分支接上了头。

向北的河道并没有结束。沿着阊门横街,过宝城桥街交接口继续往北,会找到又一个与护城河交接的出闸口。对面是一个水上消防站和市立医院北区,这边的工人们截断了两边的流水,正在闸口处清理整修。

让我们回到阊门横街与宝城桥街交会的附近。第一横河北条分支正由此向东,由桃花坞河、西北街河、东北街河构成。水陆并行在这里体现得淋漓尽致,很容易就能将河与街的确切位置和名称对上号。

桃花坞河上,自西向东,横跨着板桥、尚义桥、宝城桥三座桥。宝城桥,南连五峰园弄,北接宝城桥街,始建于明初。有说明朝在苏州设东、南、西、北四仓,储有府仓粮食,北仓名宝城仓,宝城桥以宝城仓得名,讹称“宝成桥”。宝城桥北堍,原桃坞中学旧址,后来的市四中,现在又更名回苏州市桃坞高级中学校。再说板桥,南连仓桥浜,北接尚义桥街,始建于清前期。清嘉庆《苏州郡三横四直图》录,这座桥名“东板桥”。

当西边的宝城桥街遇上东边的桃花坞大街时,河面上的交接点便是桃花桥,这里同时也是北向的桃花桥路和南向的阊门西街的交界点。

桃花桥始建于宋初,是第一横河北条分支自西向东,宋《平江图》上的第一座古桥。民国时,桥东有过河房,内供佛像,为当时“桥盘头” 聚集场所。 桥盘头,指当时在码头上替人搬包的苦力,兼任装卸、轿夫、仪仗多种形式的城市体力劳动者,常在过河房休息的场所。

桃花坞大街、桃花坞河、桃花坞下塘并行。这边的沿河观赏性很强,可以看着人们做各种各样的事情。

从前,苏州东北角与西北角的水道就密集,因而到今天,这里水陆并行的格局也保存得最好,是欣赏品味古城的最佳地方。

现实中,继续向东,新善桥、桃坞桥会相继出现,且相距不过五十米。新善桥不算是无名之桥。南连桃花坞下塘,北接桃花坞大街的新善桥,始建于清后期,清嘉庆《三横四直图》标注“行善桥”。清末《巡警图》、民国《吴县图》录,名“新善桥”。

据说桃花坞在明清时为繁华的居民区,桃坞桥也是因为桃花坞而得名的。

有说法,紧接着桃花桥的是永仓桥、北过军桥,或有说是新善桥、日晖桥。日晖桥跨桃花坞河,入桃东河东口,南与河沿街相直,北接河西巷;第一横河又“折东过日晖桥,穿过第二直河,会过军桥南条之水……”因而日晖桥就是宋《平江图》、明《姑苏志》中的“北过军桥”,后者始建于宋前期,到清咸丰元年(1851)重建后,更名为“日晖桥”。

在遭遇久负盛名的香花桥前,桃花坞河上还有一座桥,保健桥,看上去不像古桥。不过宋《平江图》上,北过军桥与香花桥之间,有一座“寺后桥”。

东西北街河:顾盼大户人家的水路通道

往东,人民路上车来车往,很容易被报恩寺吸引了注意力,而忽略了脚下承接住了人民路滚滚车流的香花桥。香花桥南连人民路,北接报恩寺,始建于宋前期,宋《平江图》上就名“香花桥”,也是虔诚礼佛、香花铺地的意思。大概寺庙、道观内外叫香花桥的不少,因而干脆给这桥加个地理信息,有称作“报恩寺香花桥”。

过了香花桥,与西北街相伴,同行的是西北街河。按理应有一座张公桥,不过我没见着。张公桥南连敬文里,北接西北街,始建于清初。这桥原名张公祠桥,在迎春坊是有一座张公祠的,后简称张公桥,用来祭祀清代从一品封典的张肇培。这个张肇培是谁呢?拙政园西部花园在清末民初为张履谦所有,而张履谦的父亲就叫张肇培,分家时分到了连云港的盐场,为了便于管理,举家南迁,把家安在了苏州。而东北街正是西段的迎春坊和东段的娄门大街合而为一,也就是说,迎春坊就是张家家门口,所以这个“张公”必是那个“张公”。

继续往东,依次能见着天后宫桥、木谷桥、跨塘桥。这一段沿河房屋较多,很难沿河而行。天后宫桥原名就叫“中路桥”,南连皮市街,北接西北街,始建于南朝梁代,在宋《平江图》中有著录。清道光、同治年间就改名为天后宫桥了。桥北端原来是建有天后宫的。

为了方便通行,河面上来来去去造一座桥很正常。后世在城市建设更新过程中,将原先附近拆迁的桥名安在了新桥上,也很正常。木谷桥看样子像是后造,而跨塘桥按宋《平江路》像是些许挪了位置。跨塘桥跨齐门河,东连东北街西端,西接西北街东端,这是第一横河上两条始建于春秋末的桥梁之一,由吴王阖闾始建。

第一横河至跨塘桥穿第三直河,接着便是东北街河,依次穿过临顿桥、拙政园桥、停车桥、华阳桥、开源桥、普新桥、张香桥,直至娄门。

临顿桥南连临顿路,北接齐门路,始建于春秋末期,是第一横河上第二座始建于春秋末的桥梁。吴王征东夷,曾在此临时停顿,宴赏军士,后来就在这里置馆建桥,馆为临顿馆,桥名临顿桥。说唐代的陆龟蒙也常居附近。

临河北侧,是苏州博物馆和拙政园。按照此前的一些记述,应该有一座始建于宋前期的周通桥,南连拙政园停车场,北接东北街,在宋《平江图》上就有著录。宋代,苏州百姓在迎春坊一带有迎春活动,每年农历立春前一日,官府也从这座桥出城祈福,所以桥名又叫“迎春桥”。周通桥沿河岸建筑,原有拙政园大门前隔河照壁,现已拆除。按照这个描述,停车桥大概就是原有周通桥的位置。彼时一出大宅门,即可门口上船出行。

华阳桥南堍与平江路相直,保留宋《平江图》上的“华阳桥”名,始建于宋初。在这里,第一横河与第四直河交会。

仍然向东,经过一座普新桥后,经过连片的邻水民居,绿水树荫下,不起眼的石桥张香桥出现。名字听起来有点儿土气,不过还真是一个人名。王謇《宋平江城坊考》卷四引《荻楼杂钞》载:昔有女子姓张名香,与所欢会此,故名。张香桥始建于唐朝,北接东北街,南连张香桥下塘。宋《平江图》上就名为“张香桥”。再往东,第一横河止于此,出娄门水关。