城市性格特质与居民生活满意度的关系研究

2024-10-16喻登科蔡雨鑫周荣

摘 要:居民生活满意度提升是城市高质量发展的重要内容之一。作为一个有机体的城市,其性格特质对居民生活满意度提升具有重要作用。研究发现:城市性格特质包括城市意志、城市情绪、城市态度三个维度,性格特质整体及三个维度对居民生活满意度提升均起到显著的正向效应,且效应从大到小依次为城市情绪、城市态度、城市意志,效应大小在不同地区的城市表现出异质性。研究结论支撑了城市性格特质理论架构的建立,也为城市性格特质和居民生活满意度关系的探索提供了证据。

关键词:城市性格特质;居民生活满意度;关系分析

中图分类号:C913;C921 文献标志码:A 文章编号:1005-7544(2024)08-0054-11

一、引言

经济全球化加速与新兴媒介技术的发展应用,让城市居民感受到更多的文明冲突与文化挑战。随着社会变革深入,人们开始反思智能技术与工业社会带来的利弊,并从回归传统或追逐后现代的视角寻求更具普遍性的精神皈依与文化认同。城市居民社会认同的宏观涌现,是他们对所居住城市的认知与认同。这种认同,深植于城市独特的历史脉络与文化底蕴,表现为被大众所共识的城市性格。一个城市的性格特质,是其灵魂所在,是其区别于其他城市的独特标志。

城市性格特质有宏观和微观两层含义。宏观上,城市性格是历史积淀、政府规划与社会倡导所共同作用的结果。[1]城市性格与其政治、文化、经济、科技水平密切相关,比如北京的大气、上海的奢华、深圳的开放包容以及武汉的勇毅坚韧等。[2]微观上,城市性格是居民性格特质的共性体现,与居民生活方式与社会风俗习惯相关,例如天津人的诙谐幽默、成都人的乐观豪爽、潮汕人的坚韧务实等。

城市性格特质在宏观与微观层面的统一,表现为个体性格在社会化过程中的选择与趋同机制。[3]选择机制表现为:当Lr4SvC6XeCvG2Yk26zxIsBWLjDQiirhQqAvCTuY3uvQ=个体性格与城市性格特质匹配度高时,生活在城市中的个体会感觉到舒适,在城市中生活时间会更长;当个体性格与城市性格特质冲突时,个体会降低对城市的认同感,会找机会搬离这座城市。趋同机制表现为:当个体性格与城市性格特质存在差异时,个体会感觉到冲突、矛盾与痛苦,适应性强的个体很快会认识到城市性格特质改变的困难程度要远比改变自我更高,因此他们会选择自我调适以适应城市性格并迎合大众风情,减少摩擦和提高被城市接纳的程度。在百十年甚至千年的选择与趋同之后,每座城市都能沉淀出独特的文化、气质和魅力,城市的原住居民也乐于接受城市性格定位,在城市中安居乐业。这就好像鱼接受了水,而鸟选择了风。

正是因为城市性格特质与居民个体性格之间建立起了匹配与互塑关系,城市性格特质与居民生活满意度变得密切相关。城市性格特质为居民提供丰富的精神涵养,为居民创造良好的生活体验,引导居民为城市繁荣与发展作出贡献的同时也增强他们对城市的满意度、认同感甚至自豪感。然而,目前关于城市性格特质的研究成果不多,更少有文献提供城市性格特质与居民生活满意度之间关系的证据。由此,本研究试图通过问卷调查发掘探索城市性格特质的构成维度,并测量与证实城市性格特质对居民生活满意度的积极影响。即本研究将包含两项子研究:子研究1,通过开放式问卷调查方法获得数据资料,在质性分析基础上归纳总结出城市性格特质的构成维度,建立城市性格特质理论框架;子研究2,通过态度量表获得数据资料,采用回归分析测量城市性格特质与居民生活满意度之间的关系。

二、文献回顾

个体性格是一个人对现实的稳定态度,以及与之相对应的行为方式。个体性格上升到组织、城市,就有了组织性格与城市性格等构念。金培振等认为,不同城市具有异质性,包括地理区位、经济水平、文化底蕴等异质性特征。[4]殷乾亮提出,城市是物质载体与人文内涵的统一体,两者交互融合而使不同城市表现出差异性,和谐与差异即可视作城市的性格特质。[5]城市性格特质是城市在长期历史演变和文化积淀中形成的独特品质和精神风貌,涵盖了自然景观、建筑风格、人文环境、社会风俗等多方面,即城市性格特质具有多维性与动态性两个特征。其一,多维性。Lynch将城市性格分为三个构成维度:物化视觉,包括特色建筑物、自然环境;城市行为,包括居民生活方式、社会风俗;城市精神,包括城市记忆、共同体意识。[6]喻登科和黄小彦将新发展理念融入大五人格理论,从创新性、协调性、绿色性、开放性、共享性等五个方面开发出驱动城市可持续发展的城市性格特质测量体系。[7]其二,动态性。周晓虹指出,城市是现代文化最适宜的载体平台,城市性格特质表现为城市在不同时代所展示的最突出文化特征。[8]近现代快速演变的科技、经济与社会格局,促使城市性格特质不断变迁。在新时代,很多沿海发达城市呈现出比以往更高程度的多元化、包容性和创新性特征。[9]

生活满意度是个人根据主观标准对生活质量给予的评定,是主观幸福观的核心内容。[10]Diener开发了被广为运用的总体生活满意度量表,包含“我很满意自己的生活”和“与其他人相比,我对自己的生活感到满意”等5个题项。[11]党云晓等考虑中国城市特有因素,构建出包含个人属性、家庭属性、住房情况、工作情况、生活稳定性、主观感受六大方面共21个测量题项的居民生活满意度测评指标体系。[12]关于城市居民生活满意度的影响因素,现有文献主要考虑人口、社会、经济和环境等方面。从人口学角度,陈世平和乐国安发现乐观、自尊、自由等个人心境以及亲子关系、家庭收入等家庭因素是影响生活满意度的重要因素[13];社会层面,胡荣和肖和真发现社会资本与社会信任对居民生活满意度有显著影响[14];经济视角,蔡宇涵等指出个体在社会中的相对经济地位极大影响其对生活满意度的判断[15];环境方面,生活居住环境、社区服务环境、自然环境及污染状况等都会对居民生活满意度造成影响[16]。

城市性格特质会影响居民生活满意度。一方面,城市性格所塑造的文化、精神与形象等会影响居民的自信情绪与价值认同,让他们对生活满意程度有更为主观偏向性的积极判断[17];另一方面,积极向上的性格特质能够助力城市的生产力提升与生产关系优化,促进城市经济繁荣与社会和谐,改善居民的财富与福利状况,提高居民的满意度与幸福感。[18]戴元初指出,成功塑造城市品牌的关键不仅是要突出城市个性,更要赋予城市丰满的性格组合。[19]然而,文献检索结果表明,尚未有学者讨论城市性格特质的组合关系,也未有直接论证城市性格特质组合对居民生活满意度影响的研究成果发表。由此,本研究的理论贡献主要体现在两方面:其一,探索城市性格特质及其构成与组合关系,建构城市性格特质理论;其二,测度城市性格特质对居民生活满意度的作用路径,明晰城市性格特质作为一个独立构念对居民生活满意度的影响机理。

三、子研究1:城市性格特质的构成维度分析

(一)研究设计

2022年12月,研究团队开发并通过问卷星平台发放问卷。问卷中除了设置用于获取应答者性别、年龄、职业、受教育程度、可支配收入、在当前城市居住时间长度等基本信息的题项以外,就只设置了唯一一个开放式题项“对于您目前所居住城市,请写出您认为最适合描绘她的五个词语”。问卷发放519份,筛除掉填答时间过长或过短、多题项填答信息不全、测谎题通不过的问卷,回收有效问卷425份,有效回收率81.88%。样本分布情况如下:男性185份(43.53%),女性240份(56.47%);年龄25岁及以下107份(25.18%),26至50岁308份(72.47%),51岁及以上10份(2.35%);专科或高中及以下51份(12.00%),本科336份(79.06%),研究生及以上38份(8.94%);学生51份(12.00%),政府与事业单位从业人员36份(8.47%),企业职员与个体经营者332份(78.12%),其他人员6份(1.41%);月均可支配收入5000元及以下者132份(31.06%),5000至7999元者146份(34.35%),8000元及以上者147份(34.59%);在当前城市居住不足1年者5人(1.18%),1至3年80人(18.82%),4至10年132人(31.06%),11年及以上者208人(48.94%)。从样本分布上可以看出,大多数应答者都有长期居住在当前城市的经历,且职业经历丰富和有一定收入保障,对居住城市应该有较充分的了解,符合研究团队对期望应答者的特征描述。

(二)维度提取与分析

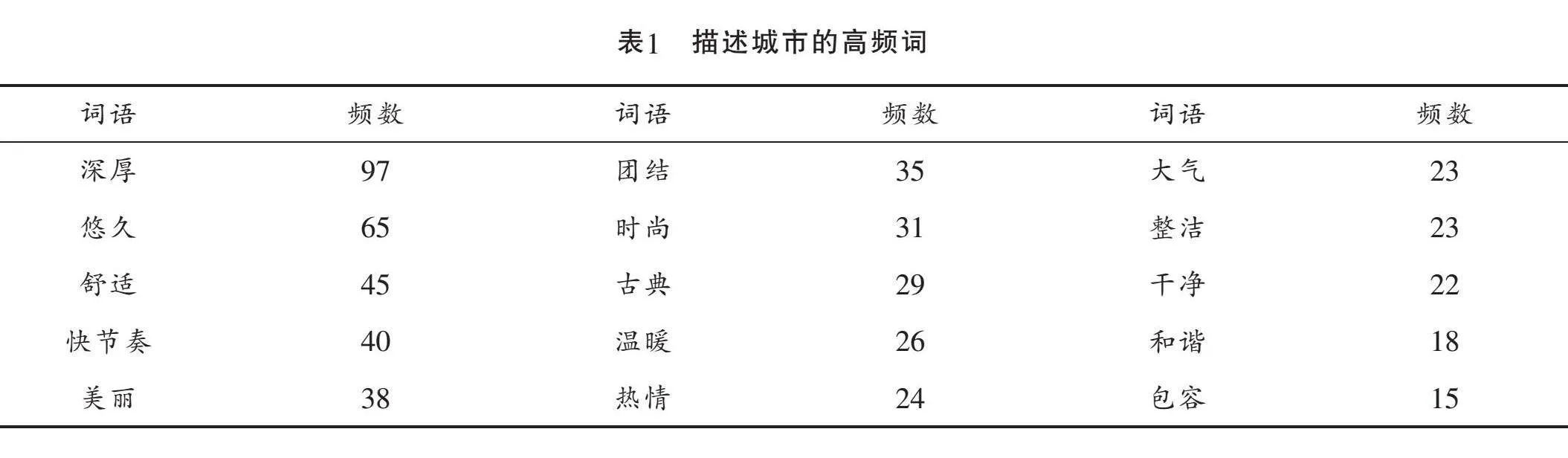

对从开放式题项中获得的描述城市性格特质的词语进行提取,统计每个词语出现的频次,前15位高频词如表1所示。由表中可知,出现次数最多的词语是“深厚”,用于刻画一个城市的文化底蕴;其次是“悠久”,用于描述城市的历史;然后是“舒适”和“快节奏”,用于形容当下的生活状态;之后是“美丽”,应是用于描述城市的自然景观;此外还有“团结”“温暖”“热情”“和谐”“包容”等词语,属于应答者对所处城市的情绪感知。

除了高频词语以外,还有一些相对低频的词语,这些词语也反映了居民对所居城市的认知。团队安排2名本科生和1名硕士生,在经过小组会议讨论之后背对背对全部词语进行编码分析,持续反馈修正直至3名学生编码的一致性超过90%,得到编码分析结果,如表2所示。全部词语经过了3级编码:开放式编码主要是识别归纳描绘城市的有效词语,对重复词语、近义词和反义词等进行整理,并对相似度高的词语进行分组编码;主轴编码是对开放式编码得到的相近词进行归纳,总结得到概括性较高的范畴;选择性编码是对主轴编码得到的范畴进一步归纳提取,得到主范畴,用以支撑城市性格特质的构成维度分析与理论框架建构。

通过选择式编码,得到15个主范畴,它们包括了居民对城市的空间视觉感知、情绪互动感知和精神文化感知。空间视觉感知的主范畴为古典、美丽、简约、现代、大气,情绪互动感知的主范畴为文明、舒适、干净、快节奏、热情,精神文化感知的主范畴为悠久、和谐、团结、丰富、包容。空间视觉感知相关词语体现了居民对城市历史性与现代性的统一认识,这一主范畴展现了城市性格特质中的意志特征;情绪互动感知相关词语体现了居民身处城市之中生存时的体验,反映城市给予居民的一种温度和能量支持,这一主范畴属于城市性格特质中的情绪特征;精神文化感知相关词语体现了城市的核心价值观与对外展示的态度,可归纳为城市性格特质中的态度特征。由此,城市性格特质包括三个维度:城市意志、城市情绪、城市态度。进而,建构城市性格特质理论分析框架如图1所示。

从图中可知,城市性格特质有着丰富的结构与内容,对城市居民友好与积极的性格特质应该是多维度特质的组合。不同的性格特质组合,可能会给居民传递不一样的价值观与情感信号,为城市塑造差异化的外在形象。比如,“‘现代’意志+‘快节奏’情绪+‘包容’态度”组合,可能赋予一座城市创新动力,让居民对城市的高质量发展潜力产生高预期;“‘古典’意志+‘舒适’情绪+‘和谐’态度”组合,会传递给大众宜居印象,让居民对城市的内涵式发展产生积极判断。

四、子研究2:城市性格特质对居民生活满意度的影响

(一)研究假设

居民生活满意度会受到很多因素的影响,包括价值偏好、性格特点、知识素养等个体因素,也包括家庭环境、社会环境和自然环境等环境因素。城市作为居民栖居所在,为居民生活提供物质条件支持和精神意志寄托,因此,城市性格特质对居民生活满意度有着重要影响。邓睿和郑强研究发现,居住空间融合能够通过增强同群效应和阶层地位感知而提高进城农民工对城市生活的满意度水平。[20]孟海勤和郭佳旗指出,在城市中长期积累的社会资本,包括家庭支持、社区信任、社区互惠、会员身份数量等,能够显著提高老年城市居民的生活满意度。[21]姚烨琳提出社会质量会影响城市居民的生活满意度,其中亲密信任和机构信任等凝聚力因素能显著提升生活满意度,孤独感等包容性因素会显著降低居民生活满意度。[22]朱欢和王鑫实证分析了“绿水青山”的福利效应,发现空气质量的改善能显著增强城市居民的生活满意度。[23]蹇嘉以南京市为例开展论证,认为宜居城市建设符合居民诉求,改善了市民对其生活满意度的评价。[24]焦军同从公共服务、城市印象、社会生活、生态环境、市政服务五个方面总结归纳城市居民生活满意度的影响因素,发现主要促进因素依次为娱乐活动、旅游服务、体育运动、城市景观、城市特色,主要抑制因素依次为空气环境、邻里关系、水域环境、地方语言、地域文化、社会交际。[25]虽然上述文献没有直接论证城市性格特质这一构念对居民生活满意度的作用机制,但是也都为城市性格特质中部分要素影响居民生活满意度提供了证据。为此,提出研究假设:城市性格特质显著促进居民生活满意度。

(二)变量设计

被解释变量:居民生活满意度。采用Diener开发的生活满意度量表[26],包含5个题项,全部题项都采用五点Likert法进行计分。例如,其中一个题项是“与其他人相比,我对自己的生活感到满意”。

解释变量:城市性格特质。研究团队根据子研究1中提取到的性格特质描绘词语,以主范畴为基础改造出性格特质各维度的测量题项,即每个维度均设置了5个测量题项。例如,测量城市意志的第一个题项,根据主范畴“古典”开发题项“我所居住的城市非常有古典美”;测量城市情绪的第一个题项,根据主范畴“文明”开发题项“我所居住城市的居民素质都很高”;测量城市态度的第一个题项,根据主范畴“悠久”开发题项“我所居住的城市历史悠久”。全部题项都采用五点Likert法进行测量。

控制变量:除了城市因素,居民生活满意度还受到个体因素的影响,为此本研究将应答者性别、年龄、职业、受教育程度、月均收入、婚姻状况以及就业状态等设置为控制变量,以减少城市性格特质对居民生活满意度影响的测量偏差。

(三)数据收集

2023年3月,研究团队通过问卷星平台发放问卷,发放877份,经过测谎题等多重筛选之后收回有效问卷306份,有效回收率34.89%。问卷填答者分布特征如下:男性124人(40.52%),女性182人(59.48%);年龄25岁及以下53人(17.32%),26至50岁243人(79.41%),51岁及以上10人(3.27%);专科、高中及以下39人(12.75%),本科学历249人(81.37%),研究生及以上学历18人(5.88%);学生30人(9.80%),政府及事业单位职员22人(7.19%),企业职员及个体经营户248人(81.05%),其他类型6人(1.96%);已婚233人(76.14%),未婚及其他(离婚、丧偶)73人(23.86%);已就业274人(89.54%),未就业32人(10.46%);月均可支配收入2000元以下28人(9.15%),2000至4999元37人(12.09%),5000至7999元115人(37.58%),8000元及以上收入者126人(41.18%)。样本分布基本符合中国城市居民人口状况,具有一定的代表性。此外,问卷填答者IP地址显示,样本来源于全国119个城市,具有较好的分散性。

(四)信效度检验

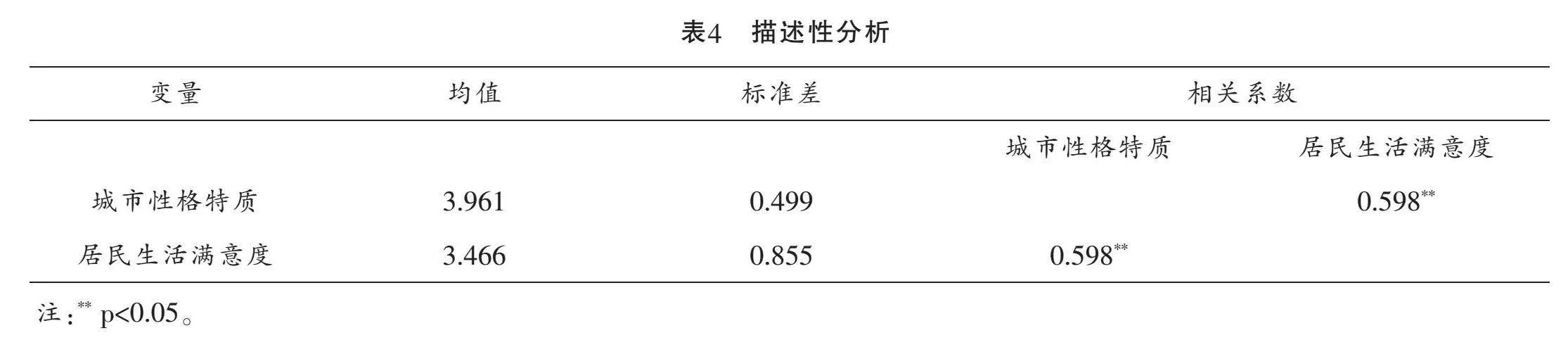

本研究中,被解释变量居民生活满意度采用的是反映型量表,且为国外成熟量表,其信效度通过了检验(Cronbach's alpha=0.879;CR=0.765;AVE=0.663)。测量解释变量城市性格特质的是二阶构成型量表,且为自主开发题项。为此,需对该构念做细致的信效度检验。经检验,KMO统计量为0.926,接近1,可见变量题项间相关性很强;Bartlett球形检验的近似卡方值为6780.889,df为1225.000,Sig.为0.000,说明问卷数据的可靠性较高。由于城市性格特质为二阶形成型构念,其检验指标主要是指标权重的显著性和方差膨胀因子,见表3。表中显示,各题项的权重均显著,说明模型选取的变量具有参考价值;所有一阶构念的VIF值(方差膨胀因子)都低于阈值3.3,说明形成型构念之间不存在严重的共线性问题。

(五)实证分析

1.描述性分析

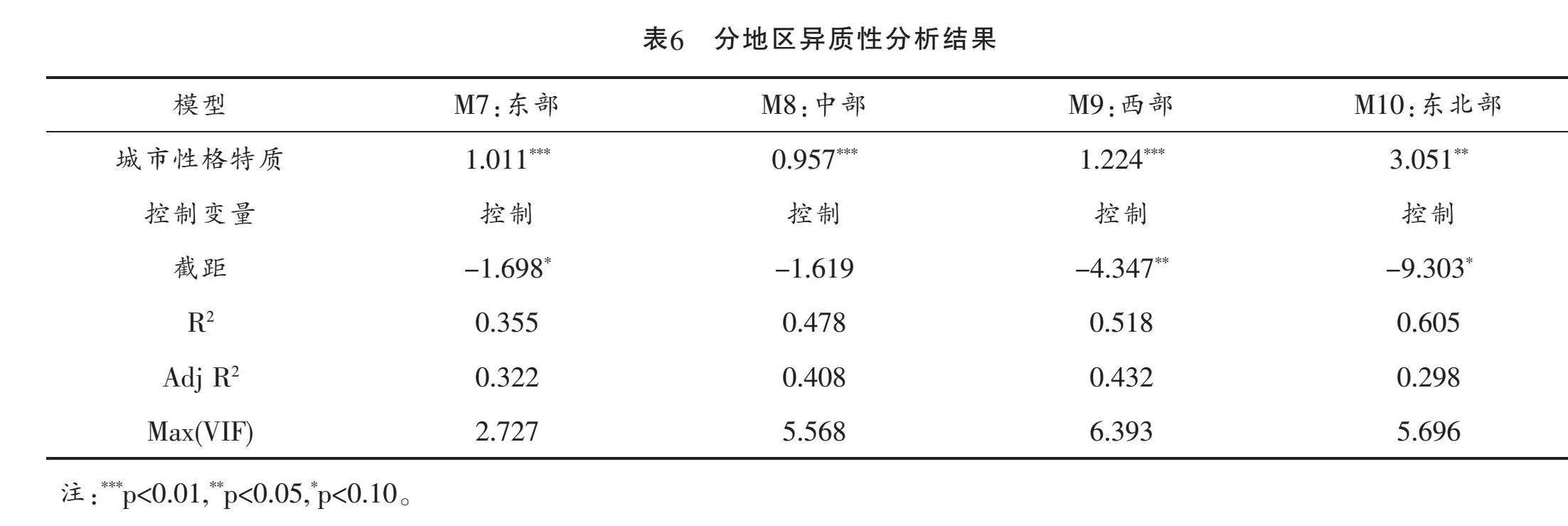

采用SPSS工具分析数据,计算被解释变量与解释变量的均值、标准差与相关系数,得到结果如表4所示。由表可知,城市性格特质、居民生活满意度在均值、标准差上都较为相近,且标准差相较均值都较小,具有服从正态分布的特征;相关系数正向显著,意味着城市性格特质与居民生活满意度应该存在积极关系,为研究假设的证实提供了初步证据。

2.回归分析

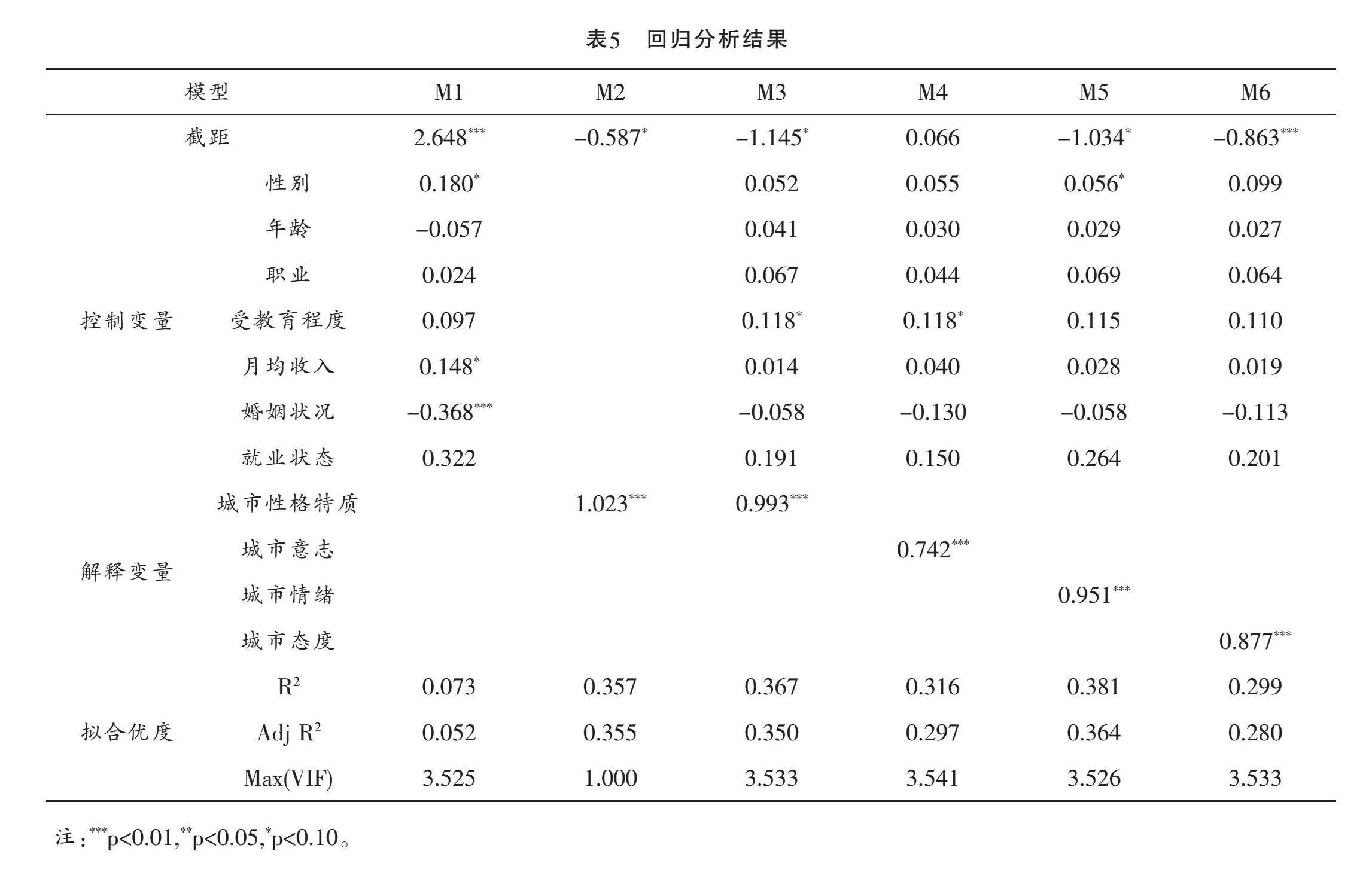

采用SPSS工具进行解释变量与被解释变量之间关系的测量,结果见表5。表中,模型M1—M3测量二阶构念城市性格特质对居民生活满意度的综合影响,M4—M6测量一阶构念(城市性格特质三个维度)对居民生活满意度的影响。研究结果显示:城市性格特质能够积极影响居民生活满意度,城市性格特质每优化1个单位,能够带来居民生活满意度0.993个单位的改善;城市意志、城市情绪和城市态度都能显著促进居民生活满意度,三者的作用效果依次为:城市情绪(β=0.951,p<0.01)>城市态度(β=0.877,p<0.01)>城市意志(β=0.742,p<0.01)。由此,研究假设通过检验。

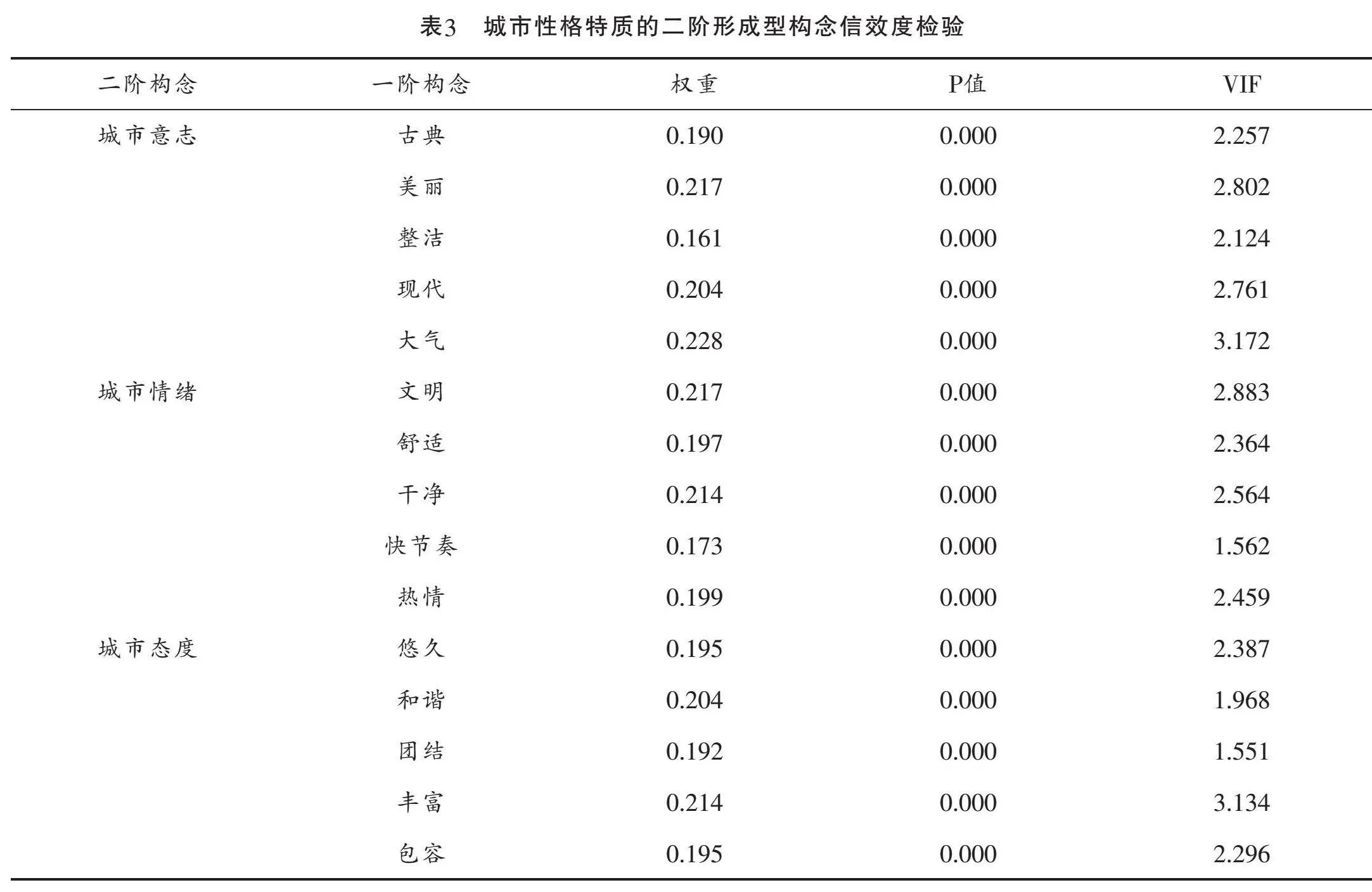

3.异质性分析

国家统计局将全国分为东部、中部、西部、东北部四大地区,它们存在明显的资源条件禀赋和地理位置差异,由此也带来了经济、科技、社会等诸多方面的不同。为此,本研究对样本来源的119个地级市按照区位分类进行异质性检验。将样本分类后,东部地区有166个样本,中部地区有69个样本,西部地区有54个样本,东北部地区有17个样本。分类样本的数据,采用岭回归方法进行分析,结果如表6所示。从表中可知,四个地区城市性格特质都会显著影响居民生活满意度,意味着本研究的结果与结论有着稳健性。但是,在不同地区,城市性格特质对居民生活满意度的影响效果具有显著差异:东北部地区的城市性格特质对居民生活满意度影响最为强烈,其次是西部地区;东部地区城市性格特质对居民生活满意度的影响效应接近全国平均水平,而中部地区城市最缺乏特色,中部城市性格特质对居民生活满意度的影响最弱。异质性分析结果比较符合认知预期,也揭示出我国不同地区城市性格特质与居民生活满意度之间所表现出的异质性规律。此规律一定程度上能给予政府管理者和政策制定者启发,引导其更恰当地推进城市性格特质转型升级,以此更好地提升居民对城市生活的满意水平。

五、结论与建议

城市是一个有机体,与人类个体类似,有其性格特质。城市性格特质塑造着城市高质量发展的定位、目标与路径,与居民获得满意且幸福的生活紧密联系。以城市性格特质培育优化为抓手提升居民生活满意度,是城市在高质量发展进程中不忘初心的体现。本研究通过两项问卷调查工作搜集数据,分别实现了我国城市性格特质构成维度的分析以及城市性格特质与居民生活满意度关系的检验。通过两项子研究,得出如下结论:第一,城市性格特质可以提炼为3个维度,即城市意志、城市情绪、城市态度,它们构成了城市性格特质的理论框架;第二,城市性格特质对居民生活满意度有显著的正向促进作用,城市性格特质每优化1个单位,能带来居民生活满意度0.993个单位的提升;第三,城市意志、城市情绪和城市态度对居民生活满意度的积极作用显著,作用效果从大到小依次为城市情绪、城市态度、城市意志;第四,在不同地区,城市性格特质对居民生活满意度的提升作用具有异质性,东北部地区最高,西部地区次之,然后是东部地区,最后是中部地区。

根据研究结果,我们提出如下建议:第一,地方政府需高度重视城市性格特质的塑造与发展,在性格特质发展上做好定位、布局与战略安排,并通过正面宣传等途径有意识引导居民和公众了解城市性格特质及其积极性、先进性和优越性,让他们对城市性格特质产生认同;第二,地方政府需结合考虑当地城市的历史传承与文化底蕴,从意志、情绪、态度三方面做好性格特质的组合安排,让性格特质的内蕴与外显做到统一,让居民在对城市性格特质的认知中感到舒适和满意;第三,地方政府需将城市性格特质落到实处,嵌入政策制度、城市文化与精神、营商与生活环境,散播到城市的角角落落与千家万户,如此才能真正将性格特质的积极效应发挥出来,助力居民安居乐业,从而维持较高的生活满意度;第四,相较于宏观而“坚硬”的城市意志,地方政府可以优先考虑培育更加微观而“温情”的城市情绪,在与百姓的文化交流与互动中为居民做好服务,切实解决居民生活中的急难愁盼问题,提高居民生活质量;最后,不同区域的城市政府都应重视性格特质的培育与发展,以东北和西部地区的城市尤甚,它们在性格特质培育上的投入与努力将为居民生活带来更多的福利效应。

参考文献:

[1]刘荣增.城市性格的挖掘与经营[J].城市问题,2005,(3).

[2]傅才武,严星柔.论武汉“英雄城市”的文化性格及未来表达[J].江汉论坛,2020,(8).

[3]薄秋实,喻登科,姜睿清.企业性格内涵、表现形式与演化机制——一种解释竞争优势来源的新架构[J].科技进步与对策,2017,(18).

[4]金培振,殷德生,金桩.城市异质性、制度供给与创新质量[J].世界经济,2019,(11).

[5]殷乾亮.培育城市性格在提升城市竞争力中的作用浅析[J].安徽农业科学,2007,(16).

[6][美]凯文·林奇.城市的印象[M].项秉仁,译.北京:中国建筑工业出版社,1990.

[7]喻登科,黄小彦.市域知性管理对城市可持续发展的影响[J].科技进步与对策,2022,(4).

[8]周晓虹.城市文化与城市性格的历炼与再造——全球化背景下的本土关怀[J].浙江学刊,2004,(4).

[9]张晓,李芳君.广州:一座创新、包容又富有人情味的城市[J].国际人才交流,2023,(10).

[10][11][26]Diener E. Traits can be powerful, but are not enough: Lessons from subjective well-being[J]. Journal of Research in Personality, 1996,(3).

[12]党云晓,张文忠,余建辉,等.北京居民主观幸福感评价及影响因素研究[J].地理科学进展,2014,(10).

[13]陈世平,乐国安.城市居民生活满意度及其影响因素研究[J].心理科学,2001,(6).

[14]胡荣,肖和真.中日韩三国居民主观幸福感比较研究[J].南开学报(哲学社会科学版),2021,(4).

[15]蔡宇涵,黄阳华,郑新业.相对经济地位与生活满意度——来自脱贫攻坚实践的证据[J].经济研究, 2024,(4).

[16]林赛南,张旭,郭炎.城市环境感知、生活满意度与流动人口的心理健康影响机理研究——以武汉市为例[J].人文地理,2023,(2).

[17]徐黎辉.诗意地栖居在城市文明上——浅论城市文明与文化性格[J].两岸关系,2017,(3).

[18]张仁坤.重视主观幸福感研究,提高居民的生活质量——青岛市城市居民主观幸福感状况的调查与思考[J].发展论坛,2002,(12).

[19]戴元初.城市个性与性格组合——城市品牌传播的辩证法[J].青年记者,2012,(13).

[20]邓睿,郑强.居住空间融合能否带来更高的生活满意度?——基于农民工城市社区居住状况的经验研究[J].人口与发展,2022,(4).

[21]孟海勤,郭佳旗.中国城市老年人社会资本与生活满意度的关系——基于上海市的实证研究[J].社会建设,2022,(4).

[22]姚烨琳.社会质量视角下的中国城市居民生活满意度——以中国六省会城市为例[J].济南大学学报(社会科学版),2020,(4).

[23]朱欢,王鑫.“绿水青山”的福利效应——基于居民生活满意度的实证研究[J].中国经济问题,2019,(4).

[24]蹇嘉.面向宜居城市建设的居民生活满意度评价与优化路径研究[D].南京:南京大学,2016.

[25]焦军同,杨宏伟,苟克宁.城市居民生活满意度及影响因素研究——以宝鸡市为例[J].云南地理环境研究,2021,(6).

Research on the Relationship Between City Character and Residents' Life Satisfaction

Yu Dengke Cai Yuxin Zhou Rong

Abstract: The improvement of residents' life satisfaction is one of the important contents of high-quality urban development. As an organic city, its character plays an important role in improving residents' life satisfaction. The results show that city character includes three dimensions: city will, city emotion, and city attitude. The overall and three dimensions of city character have a significant positive effect on the improvement of residents' life satisfaction, and the effects are ranked from large to small as urban emotion, urban attitude, and urban will. The size of the effects varies among cities in different regions. The conclusions support the establishment of the theoretical framework of city character, and provide evidence for the exploration of the relationship between city character and residents' life satisfaction.

Key words: City character; Residents' life satisfaction; Analysis of relationship

责任编辑:程文燕