研究数学教学工具 支持儿童自主学习

2024-10-15胡晓娟

[摘 要]核心素养引领下的素质教育亟须教学行为改进,一线实践困境亟须教学革新突围,儿童发展亟须教学技术支持。实际应用中,教学工具的选择要关注学段特点,教学工具的应用要赋能思维发展,工具支持的学习要关注过程性评价。如此,教学工具作为技术支持的一个载体,才能以“做数学”的方式,积累儿童操作经验并发展数学思维。

[关键词]数学教学;教学工具;自主学习

[中图分类号] G623.5 [文献标识码] A [文章编号] 1007-9068(2024)29-0019-04

笔者有幸聆听“射线、直线与角”一课,发现全课41次的师生问题式的教学,其课堂仍然是指令式的学习。

一、研究缘起

(一)突围实践困境

课堂上教师提出:“想象一下,把线段的一端无限延长,就能得到一条射线。”然而,想象是人在头脑里对已储存的表象进行加工后形成新形象,即在知觉材料的基础上,经过头脑加工而创造出新形象的心理过程。学生对于射线没有可以加工的知觉材料,如何展开想象?

师问生答的指令式学习、无法落地的学习任务、不符合儿童发展规律的教学组织,激发了笔者想要突围实践困境的想法。

(二)学习理论支持

荀子的《知行学》、陶行知先生的“教学做合一”、杜威的“做中学”和弗赖登塔尔的“再创造”,都不约而同地指向相同的观点——儿童的学习应是在教师和儿童共同组成的学习环境中,亲历探究的学习过程,即“做中学”。“做中学”有两个特征:一是对学生适宜探究的科学问题提出基于实证的验证过程;二是在一个具有师生互动、生生互动的环境中,由学生主动进行的探究过程。

“做数学”是“做中学”的学科化实践路径。江苏省教育规划办董林伟主任指出,“做数学”是以“做”为支架的一种数学学习活动,是学生运用材料和工具在动手动脑协同的过程中人人参与的,且以实际操作为特征的数学活动,是实现数学学科育人的一种范式。

(三)回应教育发展

《义务教育课程方案(2022年版)》和《义务教育数学课程标准(2022年版)》都指出教学要,变革育人方式,突出学科实践,倡导“做中学”、“用中学”和“创中学”。对小学数学学科的学习而言,倡导“做中学”“用中学”“创中学”是符合6~12岁儿童身体发展规律、认知特征、思维发展水平的,其落实上述学习方式的关键是要有与之相适应的教学技术。

核心素养引领下的素质教育亟须教学行为改进,一线实践困境亟须革新突围,儿童发展亟须教学技术支持。于是,作为技术支持的一个载体——教学工具的研究悄然开始。

二、研究内容

(一)教学工具

工具原指工作时所需的器具,后引申为用以达到目的的事物。由工具本义生发出的教学工具,是指为辅助教学,能够促进学生自主学习的教具、学具以及必要的设备与工具,包括实物工具和非实物工具。实物工具泛指物化的工具,非实物工具指表格、表单、图示等。本文主要阐述的是实物工具在教学中的应用。

(二)教学工具开发与应用的模型

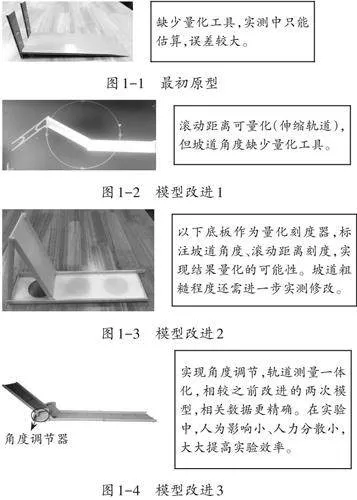

在长期教学实践中,对于传统的教具、学具的应用分析也在同步进行。教师可基于传统教具的优劣进行分析,不断改进、优化甚至是重新开发教学工具。下面,笔者结合苏教版四年级上册“怎样滚得远?”一课,介绍教学工具开发与运用的模型。

【第一步】共情:对现有教学工具进行优劣分析。

观察大量的课堂实例,大致上都是先借助木板和三角尺搭成角度为30°、45°、60°、90°的坡道,再测量圆柱形物体或球体滚动的距离。

通过分析,找出使用教学工具的问题和缺点。

①轨道设计不合理。由于轨道两侧没有挡板,导致滚动物体偏离轨道,因而实际距离测量不准确。

②坡道搭建不稳固。用三角尺来支撑木板,当物体滚动时,三角尺容易松动,对实验产生干扰。

③实验结论不严谨。现有的三角尺度数有30°、45°、60°、90°,三角尺的角度固定,没有可变化空间,实验结论不严谨。

④实验过程效率低。实验时,三角尺、斜面、直尺等工具是单独使用的,尚未形成一体化的工具系统。每组只有4~6名学生,加上坡道的不稳固,学生注意力容易分散,不能完全集中在数据的收集上,故实验效率低下。

【第二步】下定义:依据需要实现的目标设计工具(如图1-1、1-2、1-3、1-4)。

【第三步】确定模型:调整方案确定工具模型。

根据多次实验与改进,确定以工具模型(如图1-4)开展教学实践,并进行工具使用效果评估。

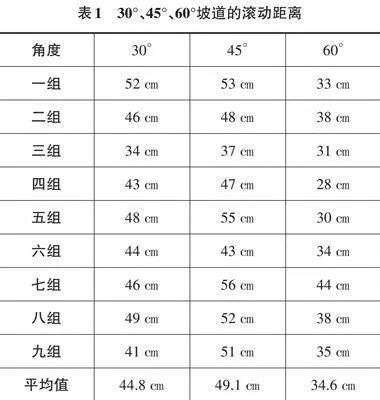

【第四步】测试模型:以数据分析的方式开展工具测试。

①实验效率大大提高。以往学生为解决坡道搭建、测量滚动距离等问题花费大量时间。调整方案后,学生在40分钟的实验课内共开展3次实验(30°、45°、60°),实验过程充分,实验数据充足,为探究结论提供了充足的操作经验与数据资料。

②实验结果可以定量评价。通过多次比对实验得到的数据(见表1),基本可以对实验结果做出量化评价,从而以实证的方式支持此项研究结论。

【第五步】推广应用:工厂进行批量生产模型,投入教学现场使用。

如图2所示为教学工具开发与应用的研究模式。基于“现有工具分析”为起点的研究,可以聚焦实践中的真问题,采用开发主体多元化,优化、重构,或是原创等方式,通过实证研究,测试并评估教学工具支持儿童自主学习的效能。

三、行动策略

教学工具支持和改进数学教学,而数学教学则对教学工具提出设计与优化的需求,两者的良性互动对儿童的自主学习产生积极影响。儿童自主学习最核心的部分就是促进儿童主动完成意义建构,这也是教学工具提供的“脚手架”功能和“支撑点”功能。然而,教学工具支持下的数学教学,需要注意以下行动策略。

(一)学段递进的教学工具选择

教师应依据儿童认知发展的阶段性特征,以学段递进的方式选择合适的教学工具:第一学段明确要求,重在体验;第二学段注重方法引领,积累经验;第三学段强调问题探究,提升思维。从心理学角度分析,体验是指真实经历留下的感受,经验则是实践与认知反复循环的产物,而思维是人类所具有的高级认知活动,是对新输入信息与脑中已储存的知识经验进行一系列复杂的心智操作的过程。因此,第一学段可以多选择实物化教学工具;第二学段以实物化教学工具为主,适当增加抽象化教学工具,如图表、符号、文字表征等;第三学段则可以多选择抽象化教学工具。

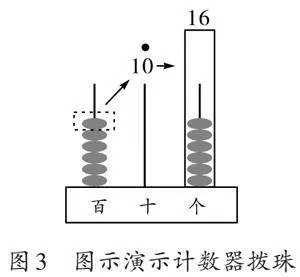

例如,苏教版教材一年级“11~20各数的认识”中,借助小棒、圆片、计数器等多种工具的操作,引导学生充分体验“10个一就是1个十”。又如,二年级“三位数的退位减法”的教学,将实物化教学工具与半抽象教学工具相结合,设计如下的操作活动。

计算606-347。

①先在计数器上拨珠表示“个位不够减,要从十位退1,十位上是0,要从百位退1”。

②百位退1到十位,当作10个十(10个十不拨珠,采用记数的方式,让学生加深对“十进制”计数法的理解)。

③十位再退1到个位,当作10个一,与个位上的6合起来是16个一(十位退1,采用记退位点的方式;个位不拨珠,以记数与符号结合的方式,引导学生明确十位和个位上数的变化)。

如图3所示,将计数器拨珠改为图示演示,即实物化教学工具与半抽象化教学工具相结合。

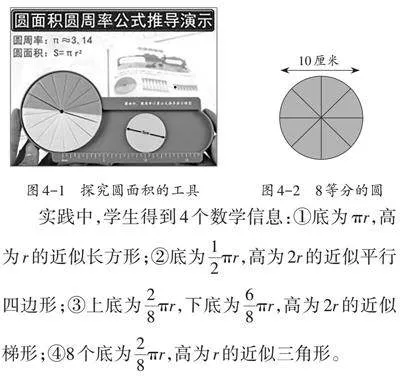

再如,五年级“圆的面积”一课教学,较多应用的是如图4-1所示的教学工具,推导圆面积是将圆转化成等积近似的长方形。由于教学工具设计的限制,学生只能将圆转化成近似的长方形,思维没有被充分激活,即转化的方法比较单一。在对现有教学工具进行优劣分析的基础上,笔者进行了调整:用磁性白板作为底板,设计直径为10厘米的圆并分成8等份(如图4-2),引导学生根据问题“怎么把圆转化成已经学过的图形来计算它的面积”开展操作活动,同时磁性白板的书写功能也很好地支持学生将操作转化为思维过程。

实践中,学生得到4个数学信息:①底为πr,高为r的近似长方形;②底为[12]πr,高为2r的近似平行四边形;③上底为[28]πr,下底为[68]πr,高为2r的近似梯形;④8个底为[28]πr,高为r的近似三角形。

和原有教学工具相比,改进后的教学工具更能观照学生个体的思维差异,让学生借助操作来理解转化前后图形的联系,特别是转化前后的对比图(圆与转化后的图形)以及白板的即时书写功能,都能有效帮助学生理解知识。

(二)思维进阶的工具操作

教学工具的应用不单单是操作活动,它需要与儿童的思维发展联系在一起,促进儿童思维进阶。因此,教学工具的设计与应用要与发展学生思维的活动紧密结合,以“做”促“学”。

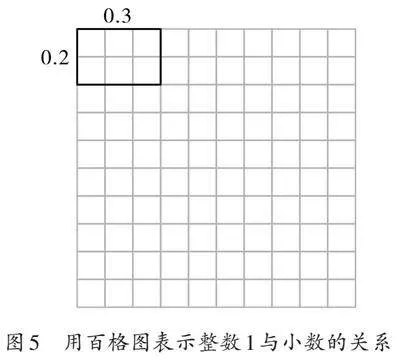

教学一年级的学生认数时会用到百数表,教师可在百数表的基础上设计百格图。百格图可以用于图形的认识、图形的操作,还可以支持认数、计算、概念等内容的教学。如认识小数的计数单位0.1、0.01、0.001等,借助百格图可以很好地表征小数的计数单位与整数1的关系,同时也便于学生理解小数单位之间的进率关系(如图5)。

当然,百格图的应用远不止于此,它还可以开发系列数学活动课程,如数独、数和、聪明格、挖地雷等有趣的数学游戏。拓展教学工具的应用范围,凸显“形”与“数”之间的联系;拓宽学生学习数学的思路,丰富学生对数学的认知,这就是教学工具对促进儿童自主学习的支持作用。

(三)素养导向的学习评价

教学工具支持下的数学学习,其核心是发展学科素养,行为表征是“用工具做”,即用“做数学”的方式去探究、去发现、去理解、去生成。基于此,对数学学习的评价就要将结果性评价转变为过程性评价,方能凸显学科的育人功能。

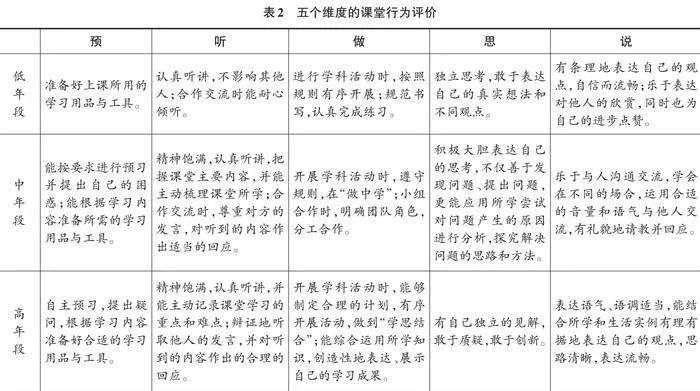

从“预”“听”“做”“思”“说”五个维度的课堂行为进行评价(见表2)。特别是在“做”这一维度,根据不同年段设计对应的学习行为评价指标,其内涵就更为丰富,包括“做”的行为规则、“做”的组织建构等。这种评价体系的整体规划会更有利于教师对学生学习过程的关注,从而促进学生综合素养的全面发展。

教学改革对学习方式的探索从未停歇。教学工具给课堂学习的意义,亦未曾估量。教学工具对数学教学的支持与改进,数学教学又不断优化着教学工具的设计与应用。教学工具与“做数学”相互关联,想要深刻变革课堂教学,就要研究数学教学工具,支持儿童自主学习,这也是多元路径中的一条重要研究跑道。

【本文系南京市中小学教学研究第十四期重点课题“设计思维理念下小学数学‘综合与实践’教学工具的开发与应用研究”(课题编号:2021NJJK14-Z10)阶段性研究成果。】

(责编 覃小慧)