立足学科素养 育跨学科素养

2024-10-15王哲燕

[摘 要]核心素养包括学科素养和跨学科素养,其中跨学科素养是在学科素养的基础上形成的。作为核心素养的一部分,跨学科素养应当受到与学科素养同等的重视。跨学科素养是可教可学的,跨学科主题学习正是培育跨学科素养的重要载体。要真正落实跨学科素养的培育,需要以学科教学为依托,从主题选择、教学落地、教研保障等方面入手。

[关键词]跨学科素养;跨学科主题学习;学科素养

[中图分类号] G623.5 [文献标识码] A [文章编号] 1007-9068(2024)29-0006-05

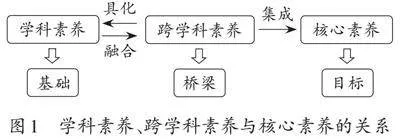

核心素养包括学科素养与跨学科素养。学科素养是跨学科素养的基础,跨学科素养则是学科素养达到核心素养的桥梁。核心素养的形成离不开学科素养,不同的学科素养在各种领域和情境中碰撞融合,从而形成不同的跨学科素养。当今时代,复杂多变的情境需要个体具备融合不同学科知识的能力,这种能力就是跨学科能力。跨学科素养是在学科素养基础上形成的、超越特定领域的素养,可分为高阶认知、个人成长和社会性发展三个方面。当然,核心素养及跨学科素养的落地需要具化到每个学科中,以学科教学为抓手来培养学生不同的学科素养。跨学科核心素养是整体地、情境地和综合地发挥作用,从而实现促进学生全面发展的目标。因此,跨学科素养的具化应该保持精妙的平衡。学科素养、跨学科素养和核心素养三者之间的关系如图1所示。下面将阐述如何基于数学学科的跨学科主题学习培育学生的跨学科素养。

一、主题定航:精选学习内容

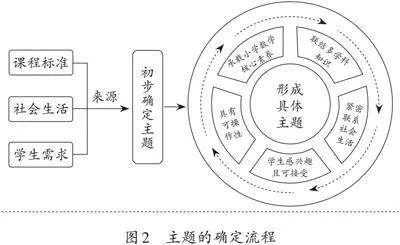

《义务教育数学课程标准(2022年版)》(以下简称《课程标准》)提出:适当采用主题式学习和项目式学习的方式,设计情境真实、较为复杂的问题,引导学生综合运用数学学科和跨学科的知识与方法解决问题。“主题”是跨学科主题学习得以实现的枢纽,是教学的航向。它将散落在各个学科以及实践难题中的碎片以一定的逻辑联系起来,为学生提供一个观察问题和展开学习的全景视角。主题的来源主要有三种:一是课程标准和教材配套主题,尤其是教材中的“综合与实践”内容;二是与学生密切相关的社会生活,如校园生活、地域文化、热点时事等;三是结合学段特点和学生已有经验,根据学生需求开发的跨学科主题。主题确定流程如图2所示。

(一)基于学科融合提取主题

数学是一门工具学科,用数学知识解释和解决其他学科的问题,既有助于加深对数学学科的理解,又有助于灵活应用数学知识解决问题。尤其是在综合与实践领域,以问题为载体,体现“综合是一种思维方式,实践是一种探索精神”,在多领域、多学科的协同作用下发展学生的核心素养。

“确定起跑线”是人教版教材六年级上册第五单元的教学内容,是在学生掌握了圆的概念和周长等知识基础上设计的一个综合与实践活动。本活动以确定起跑线为主题,融合数学与体育学科,让学生在实际情境中依托真实问题,综合运用各种知识和技能,经历解决问题的全过程,从而形成与发展核心素养。学生对跑道并不陌生,他们知道在学校操场上进行200米赛跑时,不同跑道上运动员的起跑位置是不同的。但对于200米赛跑起跑线的位置具体如何确定,学生很少会从数学的角度去思考。在采访和聆听体育老师对有关知识的讲解后,学生提出了很多有价值的疑问,如:为什么50米赛跑与200米赛跑的起跑线不一样?200米指的是哪条跑道的长度?学校跑道200米起点是怎么定的?100米的起跑线在哪里?我们学校操场一圈是多少米?由此可见,对“确定起跑线”这一主题的研究,学生是非常有探究欲的。

(二)关注社会生活提取主题

学生在真实而复杂的生活情境中成长,这样的生活既完整又充满不确定性。依托这些真实的生活情境来提出研究主题,能够更好地激发学生的探索欲和创造力。可以从社会特征、地域文化、校园生活和学生的日常生活等多个角度入手,发掘研究主题。通过数学学科与其他学科的融合,学生解决实际问题,积累丰富的经验,从而更加深刻地感知到个人、社会与自然之间错综复杂的联系,这有助于全面提升学生的综合素养。

2024年3月30日是“地球一小时”日,学校鼓励学生熄灯一小时,以此响应环保号召。这一活动引发了学生对电力知识的好奇,诸如“电是如何产生的?电又是如何使用的?”等问题。为此,五年级组织了以“用电的秘密”为主题的教育活动。在科学老师的指导下,学生对电的产生、传输、存储和使用有了初步的认识。随后,数学老师引导学生运用统计图表的知识,通过数据收集、整理和分析,深入研究了家庭用电情况。本次活动融合数学、科学、信息等多个学科,学生在探究过程中主要经历以下三个环节。(1)收集数据。学生通过“网上国网”手机应用软件收集用电量及电费的数据,并检索了家庭的峰谷电价及阶梯电价情况。(2)整理数据。在数据整理方面,大多数学生能够独立绘制统计图表。统计图的类型包括条形统计图、折线统计图和复式折线统计图。(3)分析数据。数据整理完毕后,学生不仅分析了自己绘制的统计图中的数据,描述了家庭用电量及电费的情况,还在小组内进行了对比和讨论。

(三)根据学生需求提取主题

学校教育实践活动的成效在很大程度上取决于学科教学的实施。学科教学不仅是学生拓宽和丰富知识储备、形成学科素养的基础,而且是促使学生能力转变的关键。通过将事物以有意义且相互关联的方式加以理解,可以认识到学科教学的重要性。当学生的需求与教学目标相互吻合时,学习效果将显著提升,达到事半功倍的效果。

学校操场的塑胶跑道由于长期使用及自然环境的影响,部分区域出现了破损和老化的问题。这一现象不仅破坏了学校的整体美观,还对学生的日常体育锻炼构成了安全威胁。针对这一问题,学生代表向学校提出了改造操场的建议,由此产生了一个探究主题:合理改造学校操场原塑胶跑道。这一主题既反映了学生对于体育设施更新的需求,也提供了一个基于数学的跨学科实践机会,使学生得以在现实情境中应用数学知识解决具体问题。在学校操场塑胶跑道重新铺设的项目中,学生提出了一系列他们希望研究的问题,包括:铺设塑胶跑道的成本预算是多少?如何优化塑胶跑道的铺设方案?学校操场原塑胶跑道的面积是多少?重新铺设塑胶跑道所需的材料量是多少?

二、教学探航:穿越学科藩篱

围绕数学学科的本质,培育具有跨学科融通综合思维的“数学+”人才的过程中,必须创设真实的问题情境,以大问题为驱动,引导学生进行任务探究和协作学习,以构建跨学科主题学习的通用路径,帮助学生深入理解学科本质,拓宽学科视野,打破学科间的壁垒,实现学科间的融合,提升结构化的高阶思维,以及提高综合实践素养,从而实现学科育人的目标。

(一)学科本位建构路径

跨学科教学通过整合单一学科之外的其他学科元素,提升学生的参与度,进而增强学习动机。因此,一个全面而完善的学科知识体系是开展跨学科主题学习的“引擎”,明确的学科立场则是开展此类学习的必要条件,也是实现学科知识之间关联的保障。基于此,构建数学学科为基础的跨学科主题学习路径包括以下两点:确立数学学科的立场,梳理本学科需要培养的素养;补充其他学科的相关知识,明确需要培养的跨学科素养。

跨学科主题学习“北京五日游”与学生的生活紧密相关,主要来源于人教版教材六年级下册“综合与实践”的内容,以及六年级学生毕业旅行的情境。许多学生都有与家人出门旅行的经历,但行程等通常是由父母或其他长辈规划的,学生仅作为参与者。基于《课程标准》的要求及学生的实际情况,笔者将“设计北京五日游计划”作为主题,并设置了探究路径。首先,构建与数学相关的问题情境,如利用比例尺确定景点间的距离、运用方位知识规划合理的游览路线、估算旅行中的各项费用等。让学生完整体验“设计北京五日游计划”的过程,提升收集和处理数据的能力,发展数据意识,积累数学活动经验,并感受数学在日常生活中的应用。其次,利用信息课上网查找资料等方式,了解北京各个景点的位置与方向,查询宁波往返北京的航班和高铁信息。在开展调查、确定出行地点及规划路线等活动中,学生综合运用地理、历史、语文、信息等多个学科的知识解决问题,发展了信息意识,形成区域认知和审美感知等素养。这样的学习活动具有真实性和价值性,真正实现了联系现实世界的教学目标,有效培养了学生的核心素养。

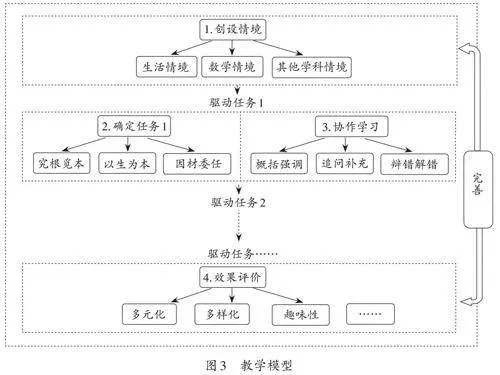

(二)变革方式设计任务

跨学科主题学习的核心在于作为一种学习方式变革的重要载体,融入学科课程之中。这种学习方式变革的关键是凸显学生在学习过程中的主体地位。通过精心设计跨学科活动和任务,笔者为学生提供了更为广阔、更具现实意义的学习空间和时间。具体的实施路径为:学情的征集—聚焦问题(主题)—设计驱动任务—开展活动—效果评价(如图3)。

教学“长方体和正方体”单元后,正值母亲节来临之际,学生在讨论后确定了“为母亲节礼物设计包装盒”这一学习主题。学生不仅亲手挑选礼物,还亲自动手设计包装盒。为了深化这一学习体验,课堂上开展了“我是包装小达人”主题活动。活动以一个保温杯作为主要的教学载体,并根据此载体设计了四个核心活动(驱动任务)(如图4)。

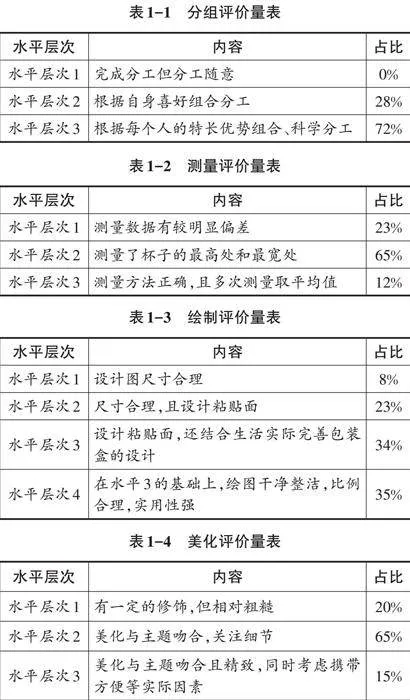

本次活动精心设计四个子任务,分别是分组分工,测量礼物尺寸,制作包装盒,汇报、交流、评价。学生在动手实践、汇报和交流的过程中,逐步明确如何在解决问题中突破局限性。

评价环节不仅关注学生在解决问题过程中的多方面表现,还注重活动结果的实际应用价值。表现性评价作为一种评价方式,从活动的开始到结束都发挥着导向作用,确保了评价的全面性和有效性。各个活动任务的评价量表见表1-1、1-2、1-3、1-4。

“我是包装小达人”活动以数学学科为核心,融合语文、美术、信息等多个学科的知识,采用任务驱动的教学方法。活动通过构建多维且精准的评价量规,引导学生参与实践、探讨和互评,以此促进学生将所学知识点应用于实际情境中,拓展知识结构,进而提升学生的数学学科素养及跨学科综合素养。

三、教研护航:集智慧助持久

跨学科主题学习的实施,必须建立在扎实的学科教学基础之上。针对教师在实施过程中可能出现的对学习意义与目标认识不足、缺乏内在逻辑提炼、实践经验整合不足等问题,校本教研应从学科本位出发,强调学习方式的变革,促进多学科教师的合作,通过主题研讨探索来推动跨学科主题学习活动的课程建设。

(一)立足学科夯实基础

学科素养是跨学科素养形成的基础,没有学科教学这个前提与基础,跨学科素养的桥梁与中介作用也无从发挥,更谈不上培养学生的核心素养。学科教学要成为跨学科教学的基础,必须在学科教学中使学生掌握学科的基本结构,且为跨学科教学提供可迁移、统整的“学科”元素。这不是学科内容的简单堆砌,而是按照一定的学科逻辑形成稳固的结构。只有触及学科本质的学科教学,才能支撑跨学科教学。

《课程标准》将“百分数”从“数与代数”领域调整至“统计与概率”领域。百分数主要用于描述关系或进行比较,其中描述两个确定数据之间的倍数关系体现了百分数的“数学意义”,而描述随机数据之间的倍数关系则体现了其“统计意义”。百分数不仅反映“倍数关系”和“程度”,还涉及制定“标准”等重要的数学思维。因此,笔者对百分数的教材内容进行了结构化处理:第一板块“教材中的百分数”,在“百分数(一)”单元教学中,根据前测结果,对学生在掌握上不存在困难的知识点,采用自学、互学,以及自评07de506d79111f95c247711077092b1d71974b2d812deb0607c2df7b8bcf5e27、互评相结合的方式。第二板块“生活中的百分数”,引导学生关注、理解和掌握生活中的百分数,如利率、成数、折扣等,并让学生发现生活中百分数的普遍存在,鼓励他们提出感兴趣的生活问题并解决。第三板块“体育锻炼中的百分数”,将百分数应用于实际生活,帮助学生打破学科界限,不被单一学科的知识体系1bc32ee13f5e0f12f831f99cc7f9894d1f6fe46e2b3db9329f9a162aaf2aa48a所限制,能够综合运用知识解决生活中的实际问题。“体育锻炼中的百分数”的具体教学流程如下。(1)提出问题:判断体质健康状况是否良好。(2)收集数据:在体育课上通过一分钟仰卧起坐测试来收集各学生的数据。展示标准,解释六年级仰卧起坐成绩的标准,引导学生思考如何判定班级学生的体质健康状况,以及如何处理数据。(3)整理数据:分组整理班级学生的仰卧起坐各个水平等级的数据,计算每个等级的人数占全班人数的百分比。实践表明,水平较低的学生能够推断出本校六年级学生在区体育总体水平中的位次,水平较高的学生则能在此基础上向校长提出未来的目标和方案,这也是教育最终要达成的目标,即让学生学会制定标准并基于标准做出判断,培养他们的数据分析观念这一核心素养。

(二)依托典型建设课程

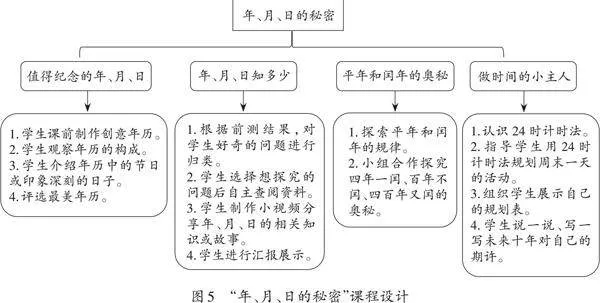

《课程标准》为教师提供了广阔的空间,以课程化的视角构建了一系列跨学科主题学习活动。这些活动旨在将学生零散的经验转化为普遍经验,从而产生传承与共享的价值。在课程构建上,既要立足学科内部的单元整体架构,又要关注外部的典型课程建设。课程内容不仅涵盖单一学科,还引入了跨学科的课程元素,以学科群的形式呈现给学生。每个学科都保持其相对独立性,但它们之间又存在一定的联系。这种设计使得原本孤立的单一学科得以融合,形成基于教学内容的集群状态,即课程。

跨学科教学对教师在知识技能融合、跨学科素养发展等方面提出了较高要求。跨学科主题的研讨活动需要多门学科教师的共同参与,以促进思维的碰撞和交流。

例如,基于学校的“科学教育”特色,笔者融合了数学、科学、语文、美术、道德与法治、信息科技等学科,构建了校本课程“年、月、日的秘密”(如图5)。这一课程以校本化为推动力,促进了跨学科主题学习活动的课程建设。

我国基础教育课程改革已步入核心素养时代,在这一背景下,“核心素养”被具体化为“学科素养”,并写入课程标准。这一变化有助于将核心素养从理论层面转向实际操作层面。作为核心素养的重要组成部分,跨学科素养同样应当受到与“学科素养”同等的重视。跨学科素养是可以通过教学和学习来培养的,而跨学科主题学习则是培养跨学科素养的关键途径。这一过程依托于学科教学,从主题的选择、教学的实施到教研的保障,都需要精心设计,以确保跨学科素养的培育真正得以落实。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 任学宝.跨学科主题教学的内涵、困境与突破[J].课程·教材·教法,2022,42(4):59-64,72.

[2] 郭华.跨学科主题学习:提升育人质量的一条新路径[J].人民教育,2023(2):25-27.

【本文系浙江省教育科学规划研究课题“数学+:任务驱动下跨学科主题学习的实践研究”(编号DH2024321)和宁波市教育科学规划2023年度重点课题“主题式学习:‘DSD’任务型课堂的构建与实施”(编号:2023YZD050)研究成果。】

(责编 金 铃)