篮球课堂“学、练、赛、评”教学构建策略

2024-10-11李丽孙泽宇

《义务教育体育与健康课程标准(2022年版)》[以下简称《义教课程标准(2022年版)》]提出要落实“教会、勤练、常赛”要求,注重“学、练、赛”一体化教学,但如何学、如何练、如何赛、如何评价,都是摆在体育教师面前的问题。因此,笔者立足篮球课堂,探讨“学、练、赛、评”的构建策略,促使学生掌握篮球专项技能,促进核心素养的形成。

一、明确目标清晰学,掌握结构化知识与技能

1.基于学业要求,构建指向核心素养的学习目标

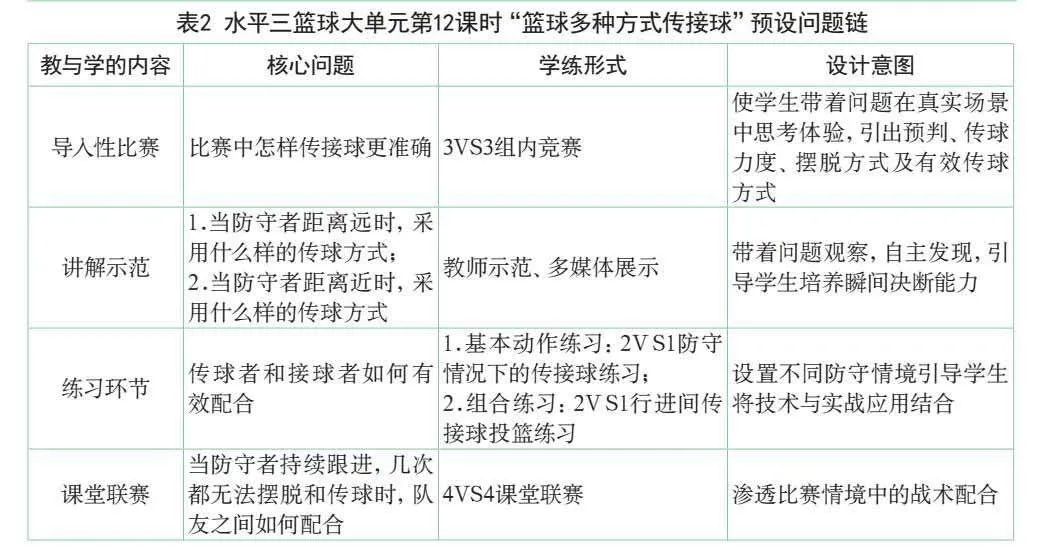

目标统领内容,基于《义教课程标准(2022年版)》理念构建明确具体的学习目标,是开展教学的前提。篮球项目属于专项运动技能,《义教课程标准(2022年版)》将专项运动技能的内容要求划分为基础知识与基本技能、技战术运用、体能、展示或比赛、规则与裁判方法、观赏与评价6个方面,要实现结构化的知识与技能的教学,应需要构建结构化的学习目标。在备课中,教师就需要在学习目标构建过程中充分考虑《义教课程标准(2022年版)》中的对应水平段球类项目的学业要求,从核心素养3个维度出发,围绕结构化的知识和技能,设计符合《义教课程标准(2022年版)》要求的学习目标(见表1)。

依据《义教课程标准(2022年版)》学业要求,构建大单元目标,进而结合学情构建课时学习目标,3个层次不可本末倒置。大单元目标的设定须围绕学业要求的6个方面,突出球类项目教学的完整性。相较而言,课时目标更突出了目标的可观测、可评价性,更加具体。如,运用传接球技术能在3米范围内完成5次以上的准确传接,这样的目标设定针对水平三的学生,在教学中强化基本动作的学练程度并明确标准,以帮助教师和学生把握学练程度。此外,围绕篮球传接球这一技术的特点,围绕篮球项目中的瞬间决断能力这一关键,提出了在比赛中面对防守队员时选择合理的传接球方式这一目标,引导学生将传接球技术的学习拓展到传接球在对抗情境中的灵活运用,将目标的定位从“技术维度”提升到了“能力维度”,突出核心素养的培育。

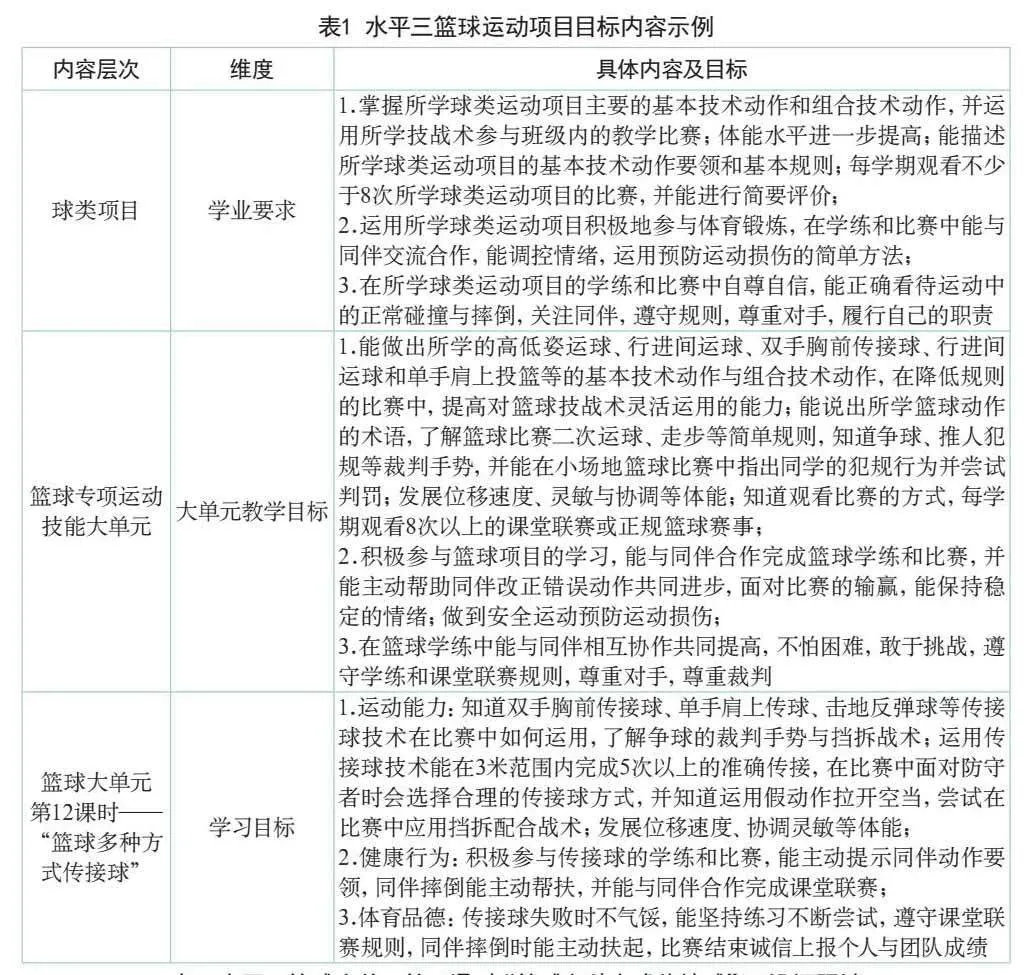

2.结合学练情境,巧设问题链激发运动兴趣

《义教课程标准(2022年版)》要求体育与健康课程的教学要实现从“以教为主”向“以学为主”的真正转变,促使学生形成积极的学习动机、学习态度和学习行为。这就需要教师真正转变“我说你做”的教学现状,通过问题引导学生思考、练习,在做中学、学中思、思中得。水平三篮球大单元以提高学生运球、传接球、投篮等基本动作、组合动作在小场地比赛中的灵活运用为技能目标,同时要在比赛中渗透篮球战术与篮球犯规及篮球裁判手势等基本知识。在大单元的第12课时——“篮球多种方式传接球”的教学中,围绕“瞬间决断”这一关键能力,构建了如下问题链(表2)。

2VS2的篮球导入性比赛前提出“比赛中怎样传球能更准确”的问题,引导学生带着问题在比赛中思考,学生根据自己在真实运动情境中的体验与感受发现影响传接球的因素,激发学练兴趣。同时,引出准确传接需要选择合理的传接球方式、预判、力度、配合等问题。学练环节,针对不同的防守位置设置“当防守者距离近时,采用什么样的传球方式?”的问题,引导学生思考双手胸前传接球、击地反弹球、单手传球等不同方式传接球的特点,如,紧贴防守时可以利用空当做击地反弹球,双手胸前传球路线最常用于快速转换,单手传球适合长距离转移或侧向传接,持球队员可以利用假动作寻找传球机会等,提高队员的瞬间决断能力。练习环节,教师巡回指导针对不同攻防情境,引导学生思考“传球者和接球者如何有效配合?”引导学生建立团队间默契配合的方式,如,手势、口令等。比赛环节,设置“当防守者持续跟进,几次都无法摆脱和传球时,队友之间如何配合?”的问题,教师则可以适时提出“挡拆战术”。

在核心素养的理念下,篮球教学须打破单一技术教学的范式,从能力发展的角度设计教学,围绕关键能力设计问题链,可以较好地帮助学生在体验中发现问题,在比赛中解决问题,在问题的驱动下,提高思考分析、预判、决策的能力。

二、多维度的练,打造能力发展的进阶情境

篮球作为开放式运动技能,在学练中需要教师创设由简单到复杂的多种运动情境,遵循基本技术动作、组合技术动作、对抗下的组合技术3个进阶层次,帮助学生从基本动作的掌握到复杂情境下的灵活运用,不断指向篮球能力的发展。

1.基本技术动作与组合技术动作相结合,提高篮球技战术能力

《义教课程标准(2022年版)》要求下的学练要目的明确、情境真实、方法多样,加强学生对所学项目的完整体验和理解,提高学生在真实活动或比赛情境中运用知识与技能分析问题、解决问题的能力。如,通过多种传接球方式练习后,可以安排行进间运球+传接球+投篮的组合技术练习;也可以安排“三人四角”传接球跑位练习,再到运球接固定点位传接球投篮练习等,从基本技术动作到移动中组合技术,循序渐进逐步提升。

2.多层次对抗情境下的组合技术练习,提高应用与决策能力

引导学生提高篮球实战能力,每节课都应安排有对抗的练习,防守者可以从消极防守到积极防守,防守程度的变化直接影响了技战术应用的效果。如,传接球组合技术练习结束后安排2VS1消极防守下的运球、传接球、投篮组合技术练习,引导学生客观分析防守者防守位置不同时,采用哪种传接球方式更有效。随着防守程度的变化,学生需要根据场上防守者的位置和队友位置,选择最合理的传接球方式、突破方式或投篮时机。因此,对抗情境下的组合技术练习可以较好地提高学生瞬间决断能力,引导学生灵活运用所学技能。

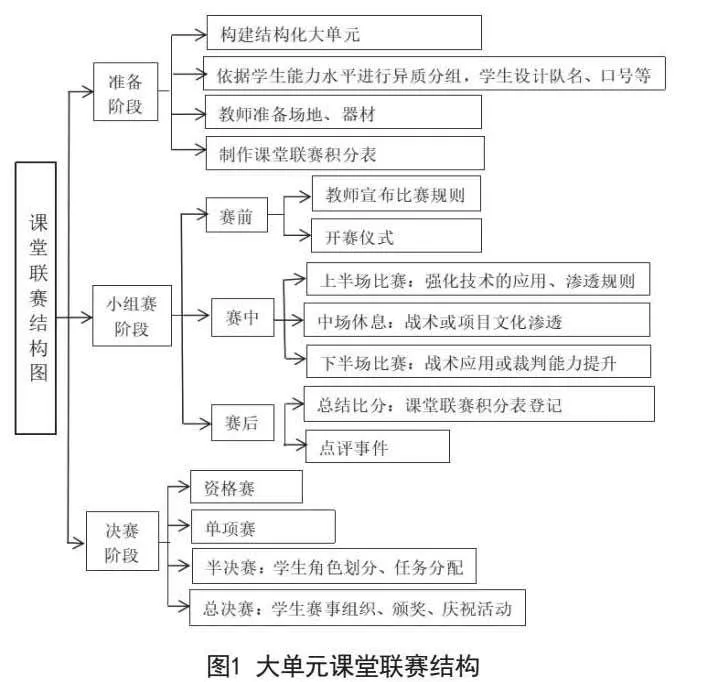

三、降低规则的全员赛,合理应用结构化知识与技能

比赛是结构化知识与技能全面运用最真实的学习情境,以赛代练也是篮球运动能力提升的关键。因此,建议每节课开展8~10分钟固定分组的课堂联赛。课堂联赛是基于18个课时以上大单元的积分制比赛,通过降低规则、降低难度的比赛,引导学生在真实场景中运用结构化的知识与技能,提高篮球运动能力。

1.降低规则全员赛,打造仪式化开赛场景

篮球课堂教学中的比赛是面向全体学生的全员竞赛。通过增设或自制篮框、划分篮球场区域和划分组别,保障学生全员参与竞赛,享受比赛的乐趣。赛前依据学情合理设置规则,引导学生运用本节课所学技术。如,运用合理传接球后投篮得2分,直接投篮成功得1分。同时,规则的设定需考虑水平差异,年级越低或能力较弱规则设定应越简单。同时要有符合篮球项目特征的开赛仪式,如,赛前双方队员握手、各组队名的加油口号和摆放队旗等,引导学生感受赛事仪式感,提升团队意识。

2.知识渗透有场景,打造运用为主的竞赛

课堂联赛的比赛环节分上下半场和中场休息,比赛形式采用固定分组的5VS5或4VS4组间对抗积分赛。如,全班分为8个小组,篮球场需要划分成4片小场地配备8个篮框,场地或器材不足可以自制简易篮框或缩小场地,但比赛须有较为清晰边界。

上半场比赛,突出所学技战术的运用。应针对学生在比赛中传接球的合理运用进行指导,并根据赛中生成的问题渗透规则,提升临场技战术灵活应用的意识和能力。如,在比赛中出现了推人犯规时,教师应及时告知学生犯规并做出裁判的手势,以此渗透比赛的裁判知识。中场休息时,可进行战术演示或战术意识培养。在学练篮球初期学生最易出现“扎堆”的情况,如何拉开空当,呼应队友等这样的战术意识是需要急需解决的。随着学生篮球运动能力的提升,在中场休息环节可着重战术渗透。如,挡拆战术,教师可让学生看完整战术演练过程,了解队员间该如何跑动与配合,尝试在比赛中应用即可。下半场比赛,着重观察渗透的战术或战术意识的执行情况,并随时根据场上出现的犯规行为给予小组指导,渗透规则与裁判知识。

3.比分记录有榜单,打造大单元的系列赛

赛后教师询问比分,各队在“积分表”上记录本次比赛得分。篮球专项运动技能大单元可按水平安排18~36课时的连续学习,因此可以将比赛与大单元结合进行整体设计。从大单元教学层面看课堂联赛是学习的一种机制,以赛代练引导学生学以致用;从单个课时层面看,课堂联赛的开展促成了学、练、赛的落实,同时技战术、规则、礼仪、裁判等结构化的知识都可渗透在比赛的每个环节中(图1)。

四、多元评价,突出篮球项目育人功能

《义教课程标准(2022年版)》要求评价内容的选择应围绕核心素养,紧扣学业质量,结合具体教学内容,评估学生核心素养发展水平。具体到每一节篮球课的评价就应对应学习目标,关注学生目标的达成度,提供即时、多元的有效反馈,帮助学生更积极地学与教师有效的教。

1.重能力发展,关注目标达成,针对性的评价

结合水平三篮球大单元第12课时“篮球多种方式传接球”的学习目标(见表1)中,“运用传接球技术能在3米范围内完成5次以上的准确传接,在比赛中面对防守队员时会选择合理的传接球方式”都是围绕目标达成设置的明确的技能评价标准。目标对应评价,教师围绕学习目标在教学过程中就可关注学生是否达成了既定的目标。此外,比赛中面对防守队员时能选择合理的传接球方式,则需要教师在比赛中有针对性地运用口头评价和指导。这种有较为清晰评价标准的达成度评价,在评价方式上可采用教师评价与学生自评、互评相结合的方式,引导学生会观察、会评价。

2.重素养导向,紧抓育人时机,渗透式的评价

以体育人培育学生的核心素养,最重要的是教师心中要装着素养,关注课堂事件,紧抓若育人时机。如,在学练过程中,发现一名学生主动帮助同学纠正错误动作,教师若及时在全体学生面前表扬这种互帮互助的行为,就激发了学生的互助意识提高了合作能力。在上报比分前,说“老师相信同学们一定能诚信上报”,不仅给予学生正向的引导和激励,还渗透了体育品德;篮球比赛中学生相撞并摔倒了,一名学生主动扶起了对方并询问是否受伤,教师发现后集中表扬尊重对手的行为,就注重了体育品格的引导;赛后看到比分落后的小组相互拍着肩膀鼓励,教师抓住这一场景,激励学生面对失败不要气馁,团队调整情绪相互鼓励,这就引导学生健康行为的养成。