初中数学应用题“下笔难”的原因及对策

2024-10-10唐美依

摘要:由于受年龄、理解能力等因素的影响,初中生对数学应用题仍存在“下笔难”的问题,因此,在教学中,教师不仅要教授学生的数学基础知识,还要注重对学生数学思考能力的培养,使学生的阅读理解能力、分析问题与解决问题的能力得到提高.为此,本文中对初中数学应用题“下笔难”的成因及解决方法作了简单的探讨.

关键词:初中;数学应用题;下笔难

应用题在数学教学中占有举足轻重的地位,利用应用题可以有效促进学生的数学运用能力,增强学生的阅读理解能力、数据处理能力、类比能力与分析问题能力.而解应用题本质上是将现实问题变成数学问题,这对于普通初中生来说无疑是一道很难跨越的鸿沟,因此,目前,初中数学应用题教学的首要任务就是要解决“下笔难”这个问题.

1 应用题“下笔难”的相关因素分析

笔者采用交谈方式对30名学生进行了应用题“下笔难”原因的调查.调查内容:其一,初中生对应用题的基本态度;其二,形成这样态度的原因;其三,对应用题教学方式的看法和意见;其四,对学生自评应用题“下笔难”的看法.

调查发现,大多学生存在应用题“下笔难”的问题.初二年级5个班的情形是,学生自己想做的占25%,老师布置了才做的占49.2%,做题有思路的占25%,毫无思路的占33%.

通过和学生的交流,笔者归纳出应用题“下笔难”的相关因素有以下几点.

1.1 学生缺乏一定的阅读能力

数学应用题的求解要求学生具有很高的阅读水平,但大部分应用题通常是冗长的,无法凸显题目的核心,在大量的数据面前,学生很难把握住要点,也无法分析出有价值的条件,因此,在解答问题时,用错数据、用错条件等情况都很容易发生.

1.2 传统教学模式的弊端

传统的教学方式,虽然可以让学生较好地了解自身所学知识,但是,“填鸭式”的教学方式,会极大地降低初中生的学习兴趣,使其感到数学枯燥乏味.同时,在传统的教学模式中,初中数学教师往往只注重讲解理论知识,传授答题思路,而忽视了实际操作.

1.3 学生缺乏分析理解应用题的能力

由于受传统教育观念的影响,许多学生存在着重课本、轻生活的情况,加之其生活经验不足,对应用题的理解也不够透彻,因此,在解应用题题时往往一筹莫展.而学生之所以很难下笔,最大的原因就是他们对应用题的理解和经验的匮乏.另外,对于某些文本较长的应用题,需要学生能够通过分析来发现题中存在的逻辑关系,并将其转换成数学问题,从而形成数学模型.在此阶段,大部分学生会因为对应用题的恐惧而失去信心.

根据访谈结果可以看出,在考试中,有自信能快速得出答案的学生占21%;自信不够,但会想方设法地去解决,努力做到更好的占42.1%;对解题没有自信,不会做应用题的学生占36.9%.总之,大部分学生对解应用题缺乏自信心.

1.4 学生忽略了计算能力的提升

初中学生普遍不太重视自身运算能力的提升.大多数学生通常会借助计算器去做应用题,并且在做题的过程中,也会因为太过于依赖计算器来减少计算误差,进而导致在没有计算器的情况下经常会犯运算错误,最终导致运算速度和准确率下降.

1.5 学生缺乏数学学习自信心

由于初中数学应用题的难度通常都很大,因此学生对应用题一般都没有很强的自信心,在学习中过分依赖教师的指导,有43 %的学生表示在独自解题的时候总是喜欢仿照老师的解题方式,一边对照书上的例题,一边进行解答,总是害怕会出错.由此可以看出,如果长期使用这种方法学习的话,学生会无法形成自己对应用题独特的理解与解决方式,一旦离开了教师的指导,就不知道如何面对应用题.

2 解决初中生应用题“下笔难”的对策

2.1 用多种方法提高应用题的教学成效

为了更好地解决学生解答应用题“下笔难”的问题,教师需运用各种不同的手段来教学.比如,在教学中,教师要善于从学生的身边挑选问题,使学生能够从日常生活中学会如何利用所学知识解决问题.真实的现实素材可以引起学生对数学问题的深思,使其意识到真实世界中蕴涵着的大量的数学问题,从而更加重视日常生活中的数学问题.

比如,关于一元一次方程的这样一个问题:一条船从A港向B港航行,耗时2 h;从B港回到A港,需要2.5 h.已知水流流速为3 km/h,计算小船在静止水域内的平均速度.

这里的难点是顺水和逆水航行的问题,考虑到未乘过船的同学,于是让学生(大部分都是骑单车去学校)分享自己在顺风及逆风情况下骑车的经验.大部分学生认为,顺风骑车感觉轻松且速度快,逆风会感到很吃力速度慢.学生有了这个认识,再解决上述问题就容易了.在教学中,选取学生经历过的实例进行教学,有助于学生对所学知识的理解和对问题的解析.

2.2 提高学生分类运用问题的觉悟与技能

在整体复习法中,通过指导学生将所遇到问题进行分类,促进他们了解所熟知的现实范例,并充分利用“定势思维”的正面效应,顺利地将所遇到的问题归纳为:等式(群)类的应用问题;非等式(群)类的问题;各种函数类的问题.在这种情况下,当学生面对问题时,可以根据问题情境进行类推,找到与题目相似的问题类型,并运用关联构建出一个数学模板.

实际生活中,不等关系是比较常见的,但很多实际问题难以确定(有时候也不必)特定的数值,对于这类问题我们可以通过分析题意得到或者确定问题中某些数值的变化幅度(趋向),这样就能更清晰地了解整个问题.在大部分问题中,通常要探讨的是关于特定数量的等量关系或不等关系,这些是我们每天都会遇到的问题.因此在建立不等式时,可以根据题意,先设置一个未知数,认真分析应用题所给出的具体信息,并从中找到不等关系.

此外,几何应用题往往是结合真实情境进行设置的,主要考查学生的图形辨识能力、动手操作能力、运用几何知识求解问题及探索发现问题的能力,以及观察、想象、分析、综合、比较、演绎、归纳、抽象、概括、类比、分类讨论、数形结合等.从数学的哲学角度来看,一个人对数学的看法和认识是基于对生活中各种问题的观察和分析.我们从应用题的教学开始,让学生从“数学现实”的角度去认识、去发现、去数学化、去解决实际问题,使之成为生活的、符合时代要求的创造型、实用型人才!

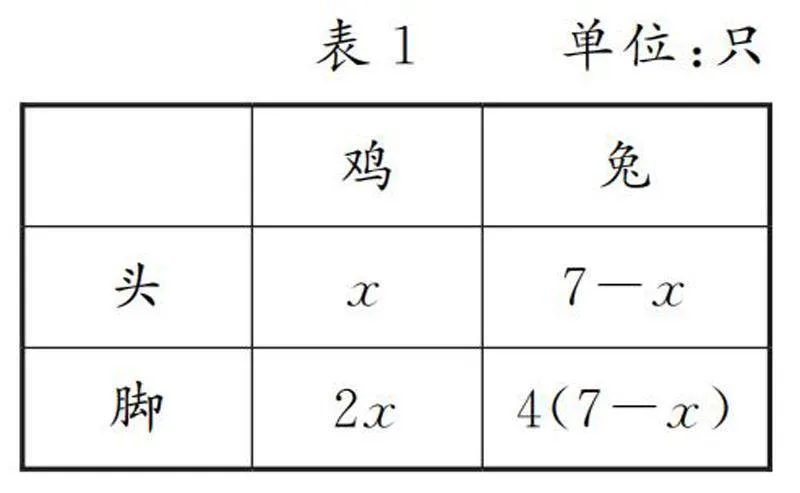

2.3 借助示意图、表格进行数据分析,帮助学生厘清数量关系厘清应用题中的数量关系对解应用题至关重要,但有的题目较为抽象,数量关系较为复杂,学生直接在脑海中建立关系的难度较大.因此,教师应当应用多种方式帮助学生厘清数量关系.具体而言,可以引导学生利用示意图、表格等进行数据分析,使得题干所涉及的数量关系一一对应、清晰明了.以常见的“鸡兔同笼”问题“笼中共有鸡和兔7只,共有脚22只,问鸡、兔分别有多少只?”为例,在解本题时,我们可以设笼中有x只鸡,用表格形式呈现,则数量关系一目了然[1].

厘清应用题中的数量关系是解决实际问题的关键,但有些问题比较抽象、复杂,难以直接构建关系.因此,教师要运用各种方法,帮助学生理顺关系.如在解决上述鸡兔同笼问题时,以假设笼子里有x只鸡,然后得到表1.

通过表1,学生能很快明确题中的数量关系,列出方程式,解出x等于3.

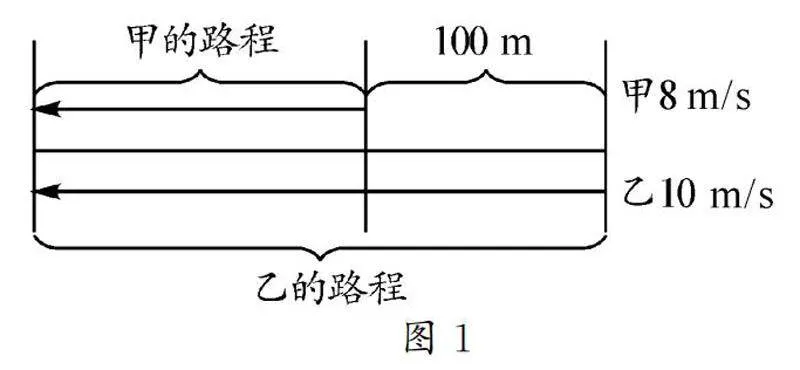

有此应用题,利用线段示意图也可以帮助学生更为直观地厘清数量关系,尤其是行程问题与剩余不足问题.教师应引导学生根据情况采用作线段示意图的方法对数据加以分析.例如:甲、乙两人在路边跑步,甲的速度是8 m/s,乙的速度是10 m/s,甲先跑100 m,然后乙开始追甲,经过多长时间甲会被乙追上?这道题目的难度不算大,但学生的反馈大多不理想,许多学生反映“越算越乱”,此时,教师可以应用线段示意图帮助学生理解题意.

通过绘制线段示意图,学生可以更加直接地厘清数量联系.教师要让学生按照实际情形,利用画出的线段示意图进行问题解析.

在面对这种较为抽象的追及问题时,学生应当把相应的线段示意图画出来,如图1所示,建立准确的数量关系.如上述问题可得到:乙的路程-甲的路程=两者相距的路程.设经过x s后甲会被乙追上,得出方程10x-8x=100,解出x=50.

总之,在面对较为抽象的应用题时,图表是一种简化题意的可视化工具,教师应当鼓励学生多加尝试.

2.4 学会阅读应用题

许多学生在拿到题目后就开始埋头答题,完全没有仔细阅读的习惯.因此,针对这一情况,教师应加强对学生阅读能力的培养.一是让学生在课堂上朗诵,并深刻解读每句话背后所蕴含的内容.同时,要求学生重复阅读并指明数量间的逻辑关系,以提高阅读思维能力.

总而言之,要让学生多阅读,唯有如此,才能在一定程度上激发学生的潜力,增强学生短期记忆力,从而将所涉及到的知识进行理解记忆,进而为解决问题作充足的准备.

2.5 加深学生对公式意义与使用范围的理解

公式是人们在实践中总结出来的数学规律,它本身就反映了一定的数量关系,将这种关系以严谨、合理的方式表达出来,方便了后人在数学中的运用.初中数学教学不追求理论的深入探讨与创新研究,而是帮助学生掌握基础知识,使其在日后的学习与生活中可以准确使用数学工具.因此,在现阶段的教学中,许多应用题是可以直接套用公式的.例如,路程=速度×时间;工作总量=工作效率×工作时间;利息=本金×利率×期数;船顺流时的速度=船在静水中的速度+水流速度;等等.这些公式需要学生记忆,它们共同的特点是与人们的生活息息相关,因此学生不仅要会用,更要理解其意义,否则就会进入盲目套用的误区.如,学生要弄清第三个公式中利息、本金、利率、期数的实际意义.如果利率是年利率,那么期数必须以年计;如果题目给的是年利率,但实际计算期数不足1年,那么计算利息时应当用“本金×年利率×(实际期数/12)”.如果学生靠死记硬背来记忆,这一部分知识就很容易出错.因此,准确把握公式的意义、范围等是运用公式解应用题的重要前提[2].

总而言之,应用题是数学教学的一个重要内容,对教师而言也是很大的难题.但是,要提高学生的解题能力,却并非一日之功.教师在教学中要结合实际生活中的问题不断挖掘学生的潜能,使其养成良好的数学学习习惯,学会提取问题的关键知识,学会逻辑分析与总结,全面提高学生的数学思考能力和解题能力.

参考文献:

[1]孙素华.初中数学应用题“上手难”的相关因素分析及对策[J].中学生数理化:学研版,2011(11):5.

[2]肖宇峰.初中数学应用题“上手难”的原因分析及对策[J].中学数学月刊,2004(10):5-8.